Полная версия

Полная версияПолная версия:

ВЯТКА: золото и алмазы, подземные ходы и клады, предания и легенды

Когда Вятка покорилась Москве, то наиболее непокорных, воинственно настроенных вятчан увезли в Москву, чтобы всё время держать под надзором. В одной старинной рукописи сохранились любопытные сведения о поселении их в Московской слободе.

«Вятку покорили, и вскоре после того заселили под Москвою слободу из вятчан; их с памятных времён называли хлыновцами, барышниками и, следовательно, по предубеждению о всяком торгаше-барышнике, обманщиками, людьми нехорошими. Строгий начальник их был князь Ухтомский Волк. Дочери князя Ухтомского иногда заглядывались на проказы хлыновцев и князь, как волк, не спускал этой заглядке; жену и дочерей он ласкал по-своему. Хлыновцев учил, и всё было смирно! Такова речь предания.

Да ещё и с самого начала покорения Вятки этот же князь Ухтомский повелением княжим бил кнутом именитых вятичей Аникиева, Пахомия и Палку. После их повесил, и вот хлыновцы начали повиноваться Волку Ухтомскому со страхом и трепетом. Кнутом он уморил душевную волю новгородскую.

Слобода не составляла предместий московских; она весьма отдалялась от посадов и оставалась в этом отдалении долго. Очевидно опять, что москвичи опасались допустить бойкое население хлыновцев в саму Москву. Замечательно, что в Хлынове же по образу вятичей, как и на самой Вятской земле, был древний город во имя святого Чудотворца Николая, названный Никулицыным, так и сюда, в московское Хлыново, перенесено вятчанами имя святого Чудотворца Николая, и сперва населённая вятичами слобода тоже называлась Никулицею»81.

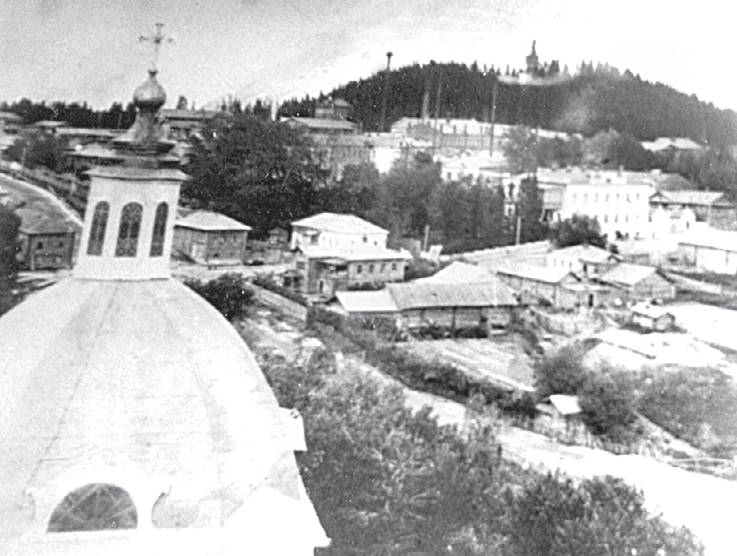

На Вятке же от первого поселения русских колонизаторов осталось только городище на высоком берегу реки Вятки в селе Никульчино – это ценнейший памятник археологии и истории нашего края.

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы с пределом во имя св. Бориса и Глеба в с. Никульчино

В память о тех героических событиях на городище была построена церковь, и ежегодно через Никульчино совершалось три крестных хода, устраивались празднования. Но наступил другой период в нашей истории – советский. В 1939 году кировские партийные чиновники дали указание разрушить церковь. Необходимость уничтожения церкви и глумление над самым святым местом всей Вятской земли совершенно не поддавалось хоть какому-то здравому смыслу.

Вот как описывает снос церкви очевидец тех событий А. А. Головина – старожил села Никульчино: «Под церковью сделали подкоп, предварительно расперев её бревенчатыми стойками. Затем всё облили бензином и подожгли, но церковь не упала, а только осела. После этого её вновь распёрли бревнами, снова подкопали и взорвали. Она рухнула на бок. Земля вся так содрогнулась, что в домах повылетали стёкла. Кладка церкви, замешанная на яичном желтке, практически не поддавалась разборке. Куски стен по желобам спускали под берег, где под загрузкой стояли баржи. Одна большая глыба – осколок стены храма – как памятник вандализму тех лет так и осталась лежать у самой воды под высоким берегом. Баржи, которые были, как позже выяснилось, перегружены остатками кирпичной кладки, так и не дошли до места – все затонули. Но главное то, что крест, упав с колокольни, ушёл внутрь земли. Тракторами его пытались вытащить, но всё тщетно – земля крест отдать не пожелала, навечно забрав его в своё чрево».

Так выглядит Никулицкое городище сегодня

4.2. Икона вятского иконописца покровительствует городу родной губернии

Человек всегда стремится к непознанному, ждёт зримых проявлений сверхъестественного. Чудеса – окно в мир божественных сил, но заглянуть в него позволено только тем, кто верит. Явления эти очень разнообразны, всегда считаются проявлением божественных сил и зачастую приписываются иконе – связующей нити между Богом и людьми. О сотворении вятским иконописцем чудодейственной иконы существует такое предание: «Безвестному живописцу в селе Красном, стоящем на берегу реки Вятки (от города Вятки выше по течению реки), заказано было в сонном видении писать икону Спасителя для того, кто придёт за нею издалека. Приняв это повеление как откровение свыше, живописец тотчас же принялся за работу. Старинные наши живописцы считали писание икон делом великим; приступая к работе, они предварительно постились и молились об успешном окончании оной. Очевидно, к числу таких набожных принадлежал и этот безвестный вятский иконописец. Он изобразил главу Спасителя на большой доске, имеющей высоту 2 аршина 5 вершков и ширину 1 аршин и 13 вершков (164х123 сантиметра).

Едва только он окончил писать икону и положил кисть на место, как в это время входит приезжий и спрашивает, готова ли у него написанная икона Спасителя. Приезжему по фамилии Остальцев также в сонном видении приказано было ехать в село Красное и привезти оттуда икону, вновь написанную, в город Елабугу. Принимая сновидение за бред воображения, старик не придал ему никакой веры. Повеление повторилось, и снова оному не придано никакого значения. Тогда же ему в новом сновидении сказано было, что если он не исполнит повеления, то подвергнется большому несчастию. Опасение за последнее заставило его собраться в дальний путь (от Елабуги до Вятки – 420 вёрст, по реке же значительно больше).

При виде приезжего живописец удивился желанию получить именно ту самую икону, которая была написана им по особому внушению. Со своей стороны Остальцев воочию убедился в том, в чём он сомневался доселе. Остальцев во время пути по реке Вятке имел большие неприятности от жителей одного прибрежного селения и подвергся опасности лишиться этой иконы. Благодаря, однако, чудесному знамению от иконы Остальцев избавился от неприятностей и благополучно привёз икону в Елабугу.

Привезённую из села Красное икону поставили в особо устроенную на берегу Камы часовню. Сюда на поклонение иконе стал стекаться народ. Исцеления недужных, получаемые перед сим образом, убедили жителей в том, что сия икона была написана по воле Божьей»82.

Далее по легенде решено было «построить особый храм для достойного вместилища святой иконы», но при выборе места для этого храма произошло великое чудо: «По многим чудотворениям, доступным только верующим, все единодушно решили соорудить храм во имя Спасителя. По своему произволу они не раз избирали для этого место, но здесь надобно быть другому событию: икона Спасителя, невидимо переносимая, указывала им на одно. Воображали они, что здесь хитрит человек; но при всех принятых предосторожностях невидимою силою икона являлась на это же место и, к удивлению всех, никем не держимая… Жители покорились воле Божьей, и здесь теперь стоит собор Спасителя.

В истине преданий об иконе Спасителя (Елабужской) не позволяет сомневаться глас народа, столько громкий и так согласно из века в века перешедший, как будто это событие случилось в наше время»83.

Существует предание о нападениях на Елабугу разных бунтовщиков. Повествуется о трёх опасностях, которыми подвергалась Елабуга. Опасности эти особенно сохранились в памяти жителей, потому что именно иконе Спасителя приписывают покровительство над городом.

«Сперва, в начале прошлого столетия (1709 год), наезжал на Елабугу башкирский вождь Акай. Тогда он соединился с полчищами другого вождя Алдарь-бея и сделался грозным как для здешнего, так и соседнего края. Пожары и кровь обозначали следы бунтующих татар и башкир. Оба разбойника успели ограбить и выжечь много русских селений. Ко времени приближения Акая к Елабуге в ней скопилось много русских из окрестных селений, которые надеялись найти под защитой укреплений безопасность. Акай и Алдарь-бей приближались к этому городку. Начальник елабужского укрепления попытался выйти навстречу врагу, но потерпел поражение от многочисленных скопищ бунтовщиков. «Остатки разбитого войска» прибежали и запёрлись в укреплении. Хищники следом за ними подступили к городу, в котором поднялся плач. Надежды отстоять укреплённое село не было никакой: все жители его «считали себя заживо мёртвыми». Чудо спасло городок. Среди ясного солнечного дня вдруг в стороне мятежников появился густой дым и чад, который, «врезавшись сверхъестественною силою в глаза их, затемнил их». В расположившемся на лугах стане мятежников собственно никакого пожара и не было, но этот чад и дым представляли собой соединённое в целое все разрушительные пожары, что-то особенно чудесное, заставившее полчища их вместо победных криков кричать «Алла!». Недавние победители были поражены, и чем же? Своим исчадием»84. «Это исчадие разбойников и спасло Елабугу и монастырь, на который они смотрели прежде как на богатую и верную добычу»85.

В то время шла Крестьянская война. Отряды Пугачёва орудовали по всему Предуралью, грабили и разоряли все города и сёла, которые попадались им на своём пути. Лишь один город смог противостоять огромным полчищам Пугачёва. Чудотворная икона из Вятки в очередной раз защитила жителей Елабуги. «Эпизод нападения пугачёвцев на Елабугу рассказан с иными и большими подробностями. При приближении к городку пугачёвцев, состоящих из казаков, башкир и татар, все окружающие Елабугу селения сдались самозванцу и были вынуждены принимать участие в нападении на Елабугу, которая гордо отказалась от присяги самозванцу. Имея целью разбой и грабёж, пугачёвцы окружили Елабугу, время от времени делая приступы на городок. Жители, не надеясь на свои силы, уповали на икону Спасителя, которую носили по улицам городка, служа перед нею молебны. Между тем число пугачёвцев возрастало, и они готовились к решительному приступу. Вдруг поднялась вьюга, метель и буря, всё это ударило в глаза. Они отряхивали свои одежды от снега, протирали глаза, но по причине сильной бури на шаг ничего не могли видеть. Вертелся каждый на своём месте; назад всё для них было ясно, а впереди – тьма непроницаемая! Наконец не могли терпеть проницательного ветра со снегом, который ужасно резал им глаза, они вскричали: «Это что-то непросто…» и со страхом побежали несчастные.

Наконец в Елабугу приезжает сам Пугачёв. Ещё будучи в Саралях, он обрёк всех жителей Елабуги на истребление за их сопротивление его власти в течение полугода и за убийства многих своих сторонников. Как только он изрёк в Саралях свой страшный приговор, он вдруг неожиданно почувствовал себя нездоровым, болезнь не давала ему успокоиться во всю ночь: он то ложился, то вставал, какие-то грёзы мучили его. Такое мучение и беспокойство он счёл следствием своего кровавого приговора и когда мысленно отменил его, стало ему легче.

Благодушие и мирное настроение духа недолго удерживалось у атамана разбойничьей шайки. Переночевав на лугах елабужских, Пугачёв утром снова обратил свой кровожадный взор на Елабугу. Едва только возникло у него дурное намерение, как он тотчас же почувствовал затемнение в глазах, завершившееся потом слепотою. Приближённые его, заметившие эту слепоту, ужаснулись. Весть о несчастье с Пугачёвым успела обежать всю толпу его сброда: шум и крики прекратились, и все с трепетом поглядывали на Елабугу, особенно на храм Спасителя. Пугачёв посылает своего ординарца отслужить молебен о здравии его перед иконою Спасителя. По его приказанию ординарец служил молебен в Спасской церкви о здравии. И – о чудо! Пугачёв прозревает. Случившееся с Пугачёвым чудо заставило его быть благосклонным и даже любезным по отношению к жителям Елабуги. Спросив у них позволения пройти через их городок, он постарался поскорее вывести свой сброд. Через отворенные Никольские ворота и конные, и пешие толпы Пугачёва прошли не только мирно, но и, видимо, с невольным страхом86. «Проходя мимо храма Спасителя, крещёные бунтовщики снимали шапки, крестились и молились; сами же татары и башкиры кланялись и говорили: «Алла!»87.

Город Елабуга в то время располагался на территории нашей губернии и находился под особым покровительством иконы Спасителя письма безвестного вятского иконописца. Сейчас Елабуга территориально перешла в Татарстан, но икона из Вятки продолжает оберегать город и его жителей.

4.3. Богатыри, спрятавшие клад за дверью Чёртова городища, бросали палицы в основание Чепецкого химкомбината

Существует множество различных легенд и преданий о старинных городищах, которых немало на Вятке.

Сказания и поверия родились ещё в ту пору, когда первые русские поселенцы, отвоевав курганы у местного населения, начали строить на них деревянные крепости. Большой интерес представляют предания о городищах Слободского.

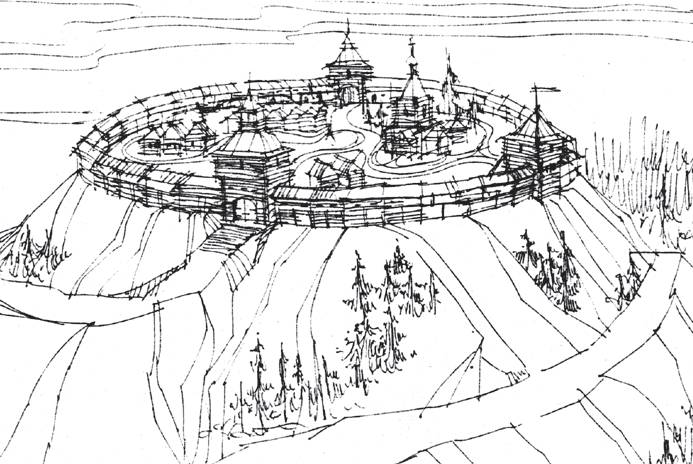

Реконструкция Подчуршинской крепости XII–XIII вв.

«Курган Чёртово городище в шести верстах от Слободского у села Спасо-Подчуршинского (ныне посёлок Первомайский) на берегу Вятки. Курган находится посереди поля и имеет вид холма: сажень 300 в основании и сажень 13 высоты с одной стороны (640 м в основании и 28 м высотой). Городище заросло еловым и пихтовым лесом, а с двух других окружено оврагом, к западу находится озеро, с юга протекает река Вятка. С одной стороны в полугоре находится яма, где будто бы засыпаны железные двери, запёртые огромным замком, ключи от которого лежат будто бы в озере. С курганом связано редкое в нашем краю поэтическое сказание об Опохе и его 12 братьях-богатырях богатых. Само городище насыпано будто бы этими богатырями, а озеро образовалось на месте, где брали землю. Богатыри занимались разбоем, жили внутри кургана. Богатыри исчезли, когда в церквах стали проклинать злых людей. На площадке кургана находится часовня, построенная по старому образцу более 30 лет тому назад каким-то вятским купцом. Часовня построена в память об избавлении от этих богатырей. К часовне посылают пробежаться в гору ребятишек, чтобы скорее росли. Крестьяне боятся ходить по городищу, считая его заколдованным; кто пройдёт мимо, уверяют они, непременно услышит вой Никулицыной дочери.

Городище покрыто лесом. Среди городища яма, почти засыпанная, а в полугоре – другая, где будто бы был колодец. С востока и юга заметен уступ как бы для обхода или защиты места. 12 июня и в неделю всех святых к часовне стекается народ из разных мест, и особенно вотяки для отправления панихиды.

По рассказам, курган рыли несколько раз; пробовал-де, между прочим, рыть воевода, но когда работы дошли до железных дверей, оттуда вылетел огонь, дым, послышался треск, выбежали мыши; рабочие разбежались, а когда воротились, не осталось и следов раскопки. Во время своих раскопок в 1865 году господин Лерх (член Московского и Санкт-Петербургского археологических обществ) нашёл до 15 полуистлевших скелетов. Скелеты человеческие лежали в колодах и без колод, ногами на восток, а лицом к югу, интересно, что несколько скелетов найдено было с перерубленными ногами. Найдены черепа различных народностей, шлаки (следы кузницы), костяное кольцо и обломки железа.

Раскопки на памяти крестьян были и четыре года назад. Во время последней раскопки кургана, как передают крестьяне, ходил по кургану золотой баран и поедал целиком ели; крестьяне, чтобы не лишиться клада, не сказали копавшим, что в одном месте кургана находятся железные двери.

Так выглядело Подчуршинское городище в прошлом веке

Один местный житель передал моему брату другое поверие, что курган наносили три богатыря: Мерекъ, Шах и Кладовой (Мерекъ – злой дух, бес. Шах – из выражения: пойди к шаху! Кладовой – хранитель клада, существо тоже страшное). Сами они жили на верху кургана, а внутри были кладовые для денег, которые они носили туда через железную дверь. Эти богатыри воевали с черемисами, перебрасывались с чепецкими богатырями палицами, а эти затем бросали их в Слободской и Никулицыно. Как богатыри исчезли, неизвестно. В кургане есть клад, ими оставленный, но на него наложен страшный завет. Крестьяне боятся всходить наверх, только во время крестного хода на часовню, ибо в тот день нечистая сила смиряется.

По сообщению моего брата, курган по внешнему виду походит на кепку без козырька, вследствии чего северо-западная сторона так крута, что надо цепляться за кусты, чтобы выбраться кверху (здесь идёт тропинка, по которой носят иконы в часовню), а противоположная так полога, что на ней даже пашут.

Прошлым летом брат мой осматривал курган вследствие суеверного отношения здешних жителей, попал в курьёзное положение. Была пора рабочая, но крестьяне следили с подошвы кургана, что делает брат на верху. Когда он взошёл на площадку, бродившие по кургану бараны по какому-то недоразумению обступили его и заблеяли. От этого невинного обстоятельства произошло то, что, когда брат сошёл вниз, крестьяне стали сторониться от него с дороги и очень внимательно вглядывались в него, говоря: «Вот он!.. он пришёл, а бараны-то заблеяли». Брат начал заговаривать – молчат, но свободно дают дорогу. Выпить воды дали ему только в следующей деревне.

Другой курган Чёртово городище, или урочище у озера Сосновского в 3 верстах от Никулицына, в заречной стороне, в лесу по обеим сторонам болото, продолговатое, по нему идёт дорога, встречаются угольные ямы. В этом кургане, по рассказам, жил богатырь, но менее сильный, чем в ближайших курганах, трёхглазый; он-то и наносил курган, от чего образовалось соседнее Берёзовское озеро. Городище входит в систему других курганов в местности между Вяткой и Слободским. Есть рассказ, что с них богатыри перебрасывались палицами. Сама передача происходила таким образом: слободские богатыри бросали подчуршинским, подчуршинские – богатырям, которые жили немного ниже устья Чепцы, те – сосновским, сосновские – никулицким, никулицкие – вятским. Подчуршинские богатыри были всех сильнее, за ними по силе следовали чепецкие богатыри»88.

Подчуршинское городище в поселке Первомайском

Много интересных материалов о судьбе и истории Подчуршинского городища собрал местный краевед С.П. Серкин. Он уверен, что в этом городище действительно находится клад, а также существует целая система подземных ходов с тайниками. Когда отряд вятских воинов ходил в поход на Золотую Орду, то они в победных схватках взяли у татар большой куш. После этого похода часть золота Золотой Орды, добытого в боях, была спрятана в Подчуршинском кургане.

Поиски этого клада продолжались во все века. Даже те три завода, появившиеся вокруг городища более сотни лет назад, были построены с одной лишь целью: завладеть хозяевами этих предприятий землёй кургана и вести планомерный поиск предполагаемого клада. Поэтому в прошлом получился такой казус: когда начали строить часовню на вершине холма в память о первых поселенцах, то вдруг выяснилось, что вся земля этого городища частная и уже давно поделена между владельцами фабрик. «Система подземных ходов, которая здесь существует, наверное, многое бы могла поведать исследователям. Первым же, кто прошёл полностью по одному из подземных ходов, ведущих с вершины холма в Преображенскую церковь, был Флор Петрович Лесников. Флор Лесников был отпрыском священников Лесниковых. Они несли службу в Спасо-Подчуршинском приходе ещё в ХVIII веке, когда строилась кирпичная церковь и разбирались ветхие деревянные церковные строения. В одном из них и находился выход с городища. И строительство велось так, чтобы в будущем дверь в потаённый ход оказалась внутри новых каменных строений. Предполагалось, что в подземном ходе хранятся сокровища, и лучше сведения о нём не распространять.

В советское время активные поиски железных дверей велись, но на уровне детского любопытства: школьниками и рабочими. Докапывались до дверей, затем по приказам руководителей местной власти и милиции их снова зарывали. Некоторые двери отрывали трактором, но так как изнутри они были закрыты на задвижки, двери, в конце концов, были вырваны, арочные кладки входов из кирпича сломаны, и всё это засыпано». В настоящее время есть конкретное предложение от «группы энтузиастов», которая способна профинансировать и продолжить поиск клада электромагнитными, геофизическими и даже экстрасенсорными методами. Когда я поинтересовался у «группы энтузиастов», поделятся ли они своими находками с нашим краеведческим музеем, то главный в «группе» мне ответил: «Ты что, братан, базару нет!»89

4.4. Икона Спаса из Вятки исцелила тысячи верующих, и сейчас каждый россиянин слышит звон курантов Спасской башни Московского Кремля

В чудеса верят верующие, а у неверующих отношение к ним более сложное. Святой Август ещё в V веке сказал замечательную атеистическую фразу: «Чудеса не противоречат природе – они противоречат нашим знаниям о природе». Доктора не всегда знают ту или иную болезнь. Когда врачи ничего не в силах сделать для облегчения, тогда является Христос и предлагает своё надёжное врачевание. Вот почему в Библии говорится: «Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но помолись Господу, и Он исцелит тебя». Совершенно необыкновенные чудеса исцеления показала ещё в XVII веке чудотворная икона нерукотворного образа Спасителя.

Происхождение древних икон обычно трудно проследить историческим путём. Начало происхождения этой иконы большей частью покрыто завесой таинственности. Сила иконы была настолько велика, всемогуща и памятна для всей России, что дьякон Матвей Кудрявцев90 ещё в прошлом веке по крупицам собрал имеющиеся известия об истории и событиях, связанных с явлением чудотворного нерукотворного образа Спасителя и обобщил эти сведения в книге: «Известный наш учёный А. Норов, путешествовавший по святым местам, видел в Назарете, в небольшом католическом пределе, надпрестольный образ, изображающий в естественном размере нерукотворный лик Спасителя, и говорит, что ни один из виденных им не поражал его так своею выразительностью, как сей образ. По его мнению, Назаретская икона нерукотворного образа и есть первый и точный список (копия) с него… Мы не могли только исследовать о том, в каком году и кем написана эта икона и принесена на Вятку в Хлынов.

Так начинается повествование о явлении чудотворного нерукотворного образа сего: гражданин города Хлынова Пётр Палкин некоторое время страдал глазной болезнью и наконец ослеп совершенно. Палкин 12 июля 1645 года пошёл к храму Всемилостивого Спаса и, не входя ещё в храм, пал ниц пред нерукотворным образом Спаса, поставленным «древними леты» на стене церковной паперти, и стал изливать пред ним свою печаль. И вот внезапно, по Божию человеколюбию, прозрел и увидел снова свет Божий.

Весть о дивном чуде, совершившемся над слепцом Палкиным, облетела город быстро. Благовестие это достигло и некоторой вдовицы города Хлынова Акилины Пушкарёвой, не менее того несчастной, которая в течение 10 лет страдала болезнью правой ноги: и бедная вдова не ходила, а ползала. Укрепившись верою в Господа, даровавшего прозрение Петру Палкину, вдовица Акилина поползла к храму Спасову, вопила со слезами пред чудотворным спасительным образом: Господи, помилуй меня! и, к великому удивлению стоящих, вдовица твёрдо встала на ноги.

После сих совершившихся чудес все граждане города Хлынова стали питать глубокое уважение и благославение к нерукотворному образу Спасову, стоящему вне церкви на стене. Воевода города Хлынова Михаил Анфимов держал совет по сему случаю с архимандритом Трифонова Успенского монастыря Александром и всеми христианами о том, достойно ли чудотворному нерукотворному образу стоять вне церкви, под влиянием атмосферы, и порешили: с церковным торжеством перенести чудотворный образ сей в собор на приготовленное место. Но вот судьбами божими в ночь на 22 июля 1645 года небо обложилось грозными тучами, пошёл сильный дождь и не прерывался до первых дней августа: реки и ручьи во всех пределах Вятской области переполнились, вода покрыла луга и пашни, и настала сильная стужа. Всех жителей объял неописанный страх. В те дни приходят в храм Всемилостливого Спаса Мария Палахина и двое старцев города Хлынова Василий Кожевников и Софроний Суятин, проповедуя каждый порознь, как бы в одно слово: что они видели во время сна светозарного человека, и что он посылал их в церковь возвестить священникам, дабы чудотворный образ с молебным пением был поставлен на паперти на прежнем месте. Вскоре явился в храм ещё один бедняк – старец Симеон. Он обыкновенно просил милостыни от входящих в храм и выходящих и жил в убогой хижине в лесу. Во время сна видел он, что отворились двери его хижины и услышал он голос: Симеон, раб Божий! Быстро встань и иди в церковь и поведай священникам храма Спасова, чтобы они подняли чудотворный нерукотворный образ Господень и с молебным пением, и со звоном несли бы его и поставили бы его на прежнем месте – на паперти церковной. Если же священники не исполнят сказанного тобой и не будут иметь тебе веры, то увидят ещё большее мщение Божие, ещё более сильнейший дождь и стужу. Тогда нищий Симеон, в великом страхе воспрянув от сна, рано утром пришёл к храму Божию и стал прилежно со слезами молиться пред нерукотворным образом; но, боясь своего убожества, он не сказал священникам слышанного им видения в своём сне. Но случилось, что во время молебенного пения нищий Симеон невидимою силою был поднят на воздух и затем, ударившись о помость церковную, лежал долгое время как мёртвый. Придя в себя, Симеон опять слышит таинственный голос: «Зачем ты не поведал священникам бывшего тебе видения?». Предстоящие подняли Симеона с пола, и он стал рассказывать священникам и всем бывшим в храме виденное им в ту ночь. Священники, слыша рассказанное нищим Симеоном, исповедали свой грех и преслушания, начали петь молебное пение перед чудотворным образом и затем со звоном и пением понесли его к часовне на реку Вятку. В ней, отправивши молебен Спасу и Св. Николаю Великорецкому, поставили нерукотворный образ на паперти на прежнем его месте, и тогда перестал дождь и возсияло солнце»91.