Полная версия

Полная версияПолная версия:

ВЯТКА: золото и алмазы, подземные ходы и клады, предания и легенды

Далее в книге идут описания чудесных исцелений, их более сотни, я приведу лишь несколько: «Чепецкого стана, Хлыновского уезда, села Троицкого жена некая Антонида Касаткина одержима была лютою болезнью и не могла ходить, также напал на неё страх бесовый и ужас, который не оставлял её ни днём, ни ночью. Родственники же решили отнести её в церковь того же села и просили священников почитать над нею псалтырь. Антонида в болезненном состоянии пробыла при церкви в течение трёх недель, изнемогла до того, что была подобна бездушному мертвецу. Предстоящие говорили, что она скончалась. Она же внезапно, как бы от сна пробудившись, стала рассказывать предстоящим бывшее её видение: представилось мне, начала она, что я стою в церкви города Хлынова пред чудотворным образом Божьим и слышу голос, исходящиий от иконы Спасителевой: жено приходи сюда к городу Хлынову в храм сей, узришь славу Божию и получишь исцеление. Лишь когда она поведала о видении, почувствовала облегчение во всём теле и встала на ноги. Оградив себя крестным знамением, она немедленно решилась идти в город Хлынов. Придя в Хлынов и припавши пред чудотворным нерукотворным образом, стала она возвещать Господу печаль свою и просить исцеления от страшного душевного недуга. Когда было совершено о ней молебное пение, то она совершенно исцелела.

Хлыновского уезда, Чепецкого стана девица Евфимия Тарасова от недуга глаз ослепла и не видела света полтора года. Ежегодно в июле бывает крестный ход из города Хлынова в Слободской с принесением цельбоносного образа Спасова для всенародного моления. Крестный ход этот установлен с 1645 года, со времени совершившегося первого чуда над Петром Палкиным. Когда ослепшая девица Евфимия узнала, что из города Хлынова принесён чудотворный нерукотворный образ Спасов в город Слободской и поставлен в храме Всемилостливого Спаса, тогда, ведомая родителями своими, она пришла в церковь, припала с тёплою верою пред чудотворным образом, с благоговением помолилась к Господу Богу о ниспослании ей исцеления. Во время совершения о ней молебенного пения она прозрела. Во время пребывания образа Спасова в городе Слободском совершилось ещё два чуда исцеления.

Узнав подробно о чудотворениях, происходящих от иконы нерукотворного образа Спасителева, на Вятке в городе Хлынове, благочестивейший государь Алексей Михайлович решает перенести прославленную бесчисленными чудотворениями святую икону в Москву. Достигнув благополучно цели своего путешествия, посланцы царя вошли в храм в городе Хлынове, с благоговением припали пред чудным нерукотворным образам Спасовым, поставленным в паперти «древними леты». Слух о посланцах царя распространился быстро повсюду. Явилось в храм всё духовенство города Хлынова и множество народа. Многочисленные толпы народа, как движущиеся волны, с жёнами и детьми окружали храм Троицы, со свечами в руках, желая помолиться в последний раз пред чудным образом и попросить у Господа помощи и заступления. Великий плач распространился повсюду о лишении такого великого дара Божия, ниспосланного Вятской стране. Весь священный собор совершал пред иконою Спасителя молебное пение. В то время протекли целые реки чудес. По свидетельству благоговейного игумена Пафнутия, недужные получали здравие, глухие – слышание, хромые – хождение, немые – глаголание, и все просящие получали просимое. Страх и трепет объял всех. По совершении молебного пения благоговенный Пафнутий приступил к святой иконе Всемилостливого Спаса и при помощи других священных лиц двигнул икону со стены и вынес из храма. При виде иконы святой все пали ниц и в один голос громко завопили: Господи, помилуй! И так посланники царя на своих раменах понесли святую икону в Москву; всё множество людей шло за иконой, и долго-долго не хотели воротиться домой, проливая горькие слёзы о своём лишении.

По приближении к Москве Пафнутий послал вестников доложить царю Алексею Михайловичу и светлейшему патриарху Иосифу о благополучном принесении чудотворной иконы Спасителя из Вятки. Царь в великой радости повелел оповестить о сём патриарха, бояр и думных дьяков и всех москвичей, чтобы все шли встречать святую икону. Встреча эта происходила у Яузских ворот, и улицы, прилегавшие к ним, были запружены народом. Во всех церквах раздавался праздничный звон. Когда икона стала видима народу, то все на площади Яузской с непокрытыми главами осенили себя крестным знамением и поклонились. Во главе народа был царь со своим семейством, окружённый многочисленною свитою, в блестящих праздничных одеждах, а на средине площади стоял патриарх Иосиф с многочисленным духовенством со свечами, иконами и кадилами. С благоговением приложившись к святой иконе, царь Алексей Михайлович со своими приближёнными на своих раменах нёс икону через Фроловские ворота в Успенский собор. В память об этой торжественной религиозной минуте царь назвал эти ворота Спасскими.

В 1647 году после принесения чудотворной иконы нерукотворного образа Спасова в Москву в Новоспасский монастырь найден был искусный изограф, который снял с чудотворной иконы точную копию одинаковых размеров с подлинником. Затем царь Алексей Михайлович повелел из своих царских сокровищ украсить икону драгоценною серебряно-вызолоченною ризою с драгоценными камнями. После образ был самим царём вынесен из собора и несён был при песнопениях за черту города, для препровождения на Вятку. При этом царь пожаловал Вятке колокол весом в 104 пуда (1700 кг)»92.

Чудеса от принесённой в Москву иконы нерукотворного образа Спасова продолжали совершаться. Вот лишь некоторые из описанных в книге Матвея Кудрявцева.

«В то время всё государство от юга России до Сибири было охвачено казацкими бунтами. Предводителем был простой казак Степан Разин. Слава о подвигах Разина гремела повсюду. Мятеж быстро охватил всё пространство между Доном и Волгою; ряды московских полков быстро редели, а Стенька, упоённый счастьем, послал в Москву известие, что он скоро явится в столицу и будет обедать в царских палатах. Страх был всеобщий. Царь Алексей Михайлович обратился за помощью к Богу. Отсылая против Стеньки Разина воеводу Долгорукова, царь дал ему в помощь чудотворную икону нерукотворного образа Спасова. Воевода Долгоруков при помощи Божей низложил этот гордый бунт. В благодарность к Господу за победу над Стенькой чудотворная икона украшена серебропозлачённою ризою, осыпанною бриллиантами, яхонтами и крупным жемчугом.

Настал бедственный 1812 год. 3 сентября пришли в монастырь французы и стали буйствовать и грабить. К вечеру загорелся лесной ряд, и монастырь скоро объят был пламенем. Среди ужасного пожара в недрах монастыря уцелели чудесным образом не защищённые ни силою, ни человеческим искусством три храма: Преображенский, Покровский и Знаменский. Всемилостливый Спас хранил свою обитель от бушующего моря огня к немалому удивлению буйствующих французов. Но к большему ещё удивлению врагов, они, несмотря на все старания и усилия, не могли ввести лошадей на Преображенский собор. Так чудотворная десница Божия спасла дом Спасов и от истребления огнём, и от поругания врагов, стремившихся обратить Преображенский собор в конюшню.

Старожилы Заяузской стороны твёрдо ещё помнят страшный пожар, бывший в 1834 году 13 августа, который в короткое время истребил в Рогошской и Таганке сотни домов; некоторые церкви, как, например, Сергеевская, Алексеевская, обгорели, у первой колокольня сгорела до основания. Пламя, как бушующее море, не знало себе преград. Никакие человеческие усилия не могли ослабить и остановить огненный поток. Все москвичи объяты были страхом. И что бы могло быть, если бы не Божия помощь? По просьбе жителей Москвы из Новоспасского монастыря отпустили чудотворную икону нерукотворного образа Спаса, и стали обносить её около пожарища: верующие воочию узрели знамение и помощь Божию. Пламя не распространялось за дороги, по которым носили святую икону. Ветер утих, и пожар скоро прекратился».

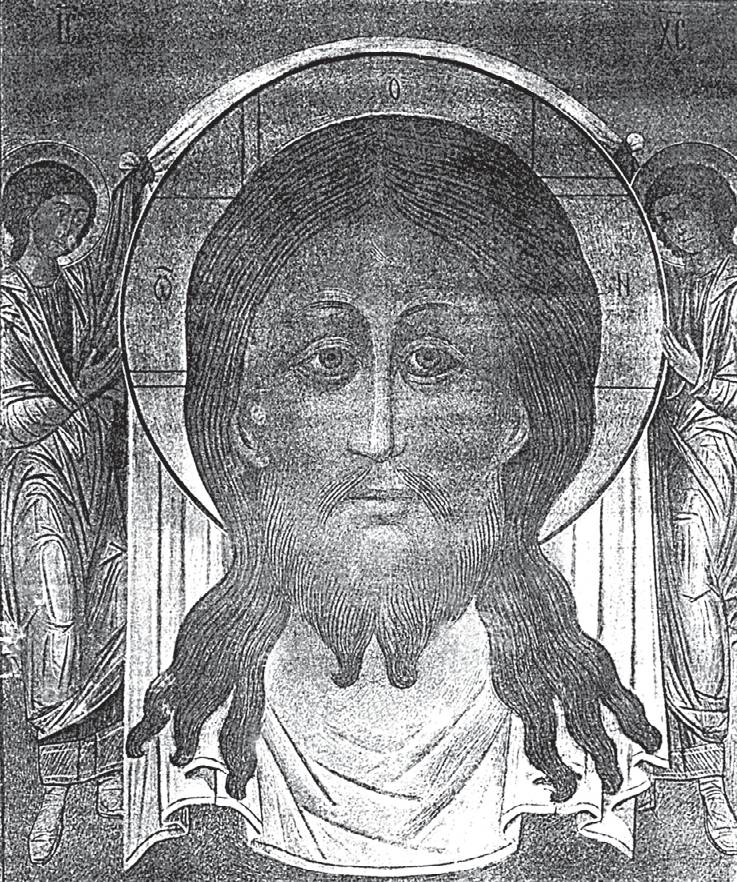

Точный снимок с чудотворного нерукотворного образа Спасова

Рисунки и фотографии:

Рисунок древнего города Вятки, размещённый на обложке книги, а так же все графические рисунки внутри книги, выполнены архитектором Е.Г. Гуриной.

В книге использованы фотографии старой Вятки С. А. Лобовикова, современные фотографии – автора.

Примечания

1

Библия. Ветхий Завет. Первая книга Моисеева. Бытие.

2

«Кировская правда», № 24, 2 февраля 1958 г.

3

«Геологическое строение и перспективы развития материально-сырьевой базы Кировской области», 1998 г. Вторая региональная научно-практическая конференция, с. 28.

4

«Кировская правда», 1937 г., с. 3, «Палеонтологиеские раскопки в Чирках». М. Михайлов.

5

«Кировская правда», 5 июля 1970 г. «По следам легенды», В. Шачков.

6

«Кировская правда», 23 июля 1937 г. «Поиски золота в Кайском районе». М. Н. Альбов, доцент Свердловского горного института.

7

«Кировская правда», 18 июля 1970 г.

8

«Кировская правда», 18.07.1970 г. «Рябчики – золотоискатели», с. 4.

9

«Кировская правда», 17 августа 1958 г.

10

«Кировская правда», 2 февраля 1958 г.

11

Библия. Ветхий Завет. Первая книга Моисеева. Бытие.

12

Болгария Волжско-Камская, феодальное государство финно-угорских народов в X–XIV вв.

13

«Великие и удельные князья Северной Руси», том 1, Санкт-Петербург, 1889 г., с. 304.

14

«Великие и удельные князья Северной Руси». Санкт-Петербург, 1891 г., том 2, с. 366.

15

Биармия – в IX-XIII вв. страна на северо-востоке Европы, богатая мехами и серебром.

16

Болгария (Булгария): Волжско-Камское государство финно-угорских и других народов Среднего Поволжья и Прикамья в X–XIV вв.

17

Марков А. К. 1910 г. «География кладов восточных монет». СПб.

18

«Вятские ведомости», № 72, 1865 г.

19

Св. Стефан епископ Великопермский, ревностно занимающийся обращением инородцев на путь Евангельской истины в 1374 г.

20

«Вятские ведомости», № 12, 1883 г.

21

«Спутник агитатора», № 3, февраль 1974 г.

22

Межевая верста – в прошлом определяла расстояние между населёнными пунктами (1000 саженей; 2,1336 км).

23

«Условия научного наследия курганов и городов». Варшава, 1879 г. «Древние земляные насыпи». Др. и Нов. Р. 1876 г. Тома 2 и 3.

24

«Город Киров», справочник, 1957 г.

25

«Памятная книжка Вятской губернии», 1857 г., Н. М. Муравьев.

26

«История государства Российского», 1815 г. Н. М. Карамзин. Том 3.

27

БСЭ, М., том 21, изд. 2-е, 1953 г.

28

«Археология СССР в 20 томах». Москва, 1982 г., том 14, восточные славяне в VI-XIII вв., с. 196.

29

Тьмутаракань – древнерусский город X-XII вв. на Таманском п-ове.

30

«Памятная книжка Вятской губернии», 1908 г., с. 72-77. П. Наумов.

31

«Живописная Россия», том 8, часть 2, Приуральский край,1901 г.

32

«Кировская правда», 13 ноября 1983 г. «Куда ведёт подземный ход». А. Иванов.

33

«Столетие Вятской губернии», 1880 г., с. 183–184.

34

«Вятские губернские ведомости», 1844 г., № 48.

35

«Столетие Вятской губернии», 1880 г., с. 185.

36

«Столетие Вятской губернии», 1880 г., с. 183.

37

«Комсомольское племя», 24.06.1935 г. «Из недр кировских могильников».

38

«Кировская правда», 16 декабря 1989 г.

39

«Столетие Вятской губернии», 1880 г., том 1, с.108.

40

«Вятские губернские ведомости», № 57, 1865 г. П. Алабин,1881 г.

41

«Каталог древностей Вятского края», Вятка, 1881 г.

42

«Кировская правда», 16 декабря 1989 г.

43

«Вятские губернские ведомости», № 54, П. Алабин, с. 190.

44

«Вятские ведомости», № 72, 1865 г

45

«Вятские ведомости», № 44, 1880 г.

46

«Отчёт статистического комитета», № 38, 1886 г.

47

«Вятские ведомости», № 12, 1883 г.

48

«Вятские ведомости», № 13, 1883 г.

49

«Вятские губернские ведомости», № 62, 1882 г.

50

«Вятские губернские ведомости», № 31, 1847 г.

51

«Кировская правда», № 205, 5 сентября 1982 г.

52

«Кировская правда», № 205, 5 сентября 1982 г.

53

«Кировская правда», № 227, 23 сентября 1982 г.

54

«Кировская правда», № 130, 4 июня 1988 г.

55

«Вятский край», № 70, 15 апреля 1995 г.

56

«Вятские губернские ведомости», № 13, 1882 г.

57

«Вятские губернские ведомости», № 14, 1882 г.

58

«Строительная газета», 12 сентября 1987 г.

59

Д.И. Лихачев. Из истории человеческого общества, том 7, Москва, Академия педагогических наук, 1961 г.

60

«Ленинский путь», Слободской р-н, № 77, 1961 г.

61

«Вятские губернские ведомости», № 3, 1890 г.

62

«Уральский следопыт», № 2, 1980 г.

63

«Вятские губернские ведомости», № 79, 30 сентября 1872 г.

64

«Кировская правда», № 173, 27 июля 1974 г.

65

«Кировская правда», № 266, 20 ноября 1990 г.

66

«Кировская правда», № 266, 20 ноября 1990 г.

67

«Вятские губернские ведомости», № 62, 1871 г.

68

«Вятская незабудка», Ф. Ф. Павленков, г. С.-Петербург,1877 г.

69

«Правда», № 68, 9 марта 1983 г.

70

«Вятские ведомости», № 56, 14 июля 1884 г.

71

«Кировская правда», № 119, 23 мая 1981 г. «Хранила старая жестянка». В. Шишкин.

72

«Кировская правда», № 233, 22 декабря 1981 г. «Подарок ли судьбы». В. Смирнов.

73

«Вятские губернские ведомости», № 1, 1838 г.

74

«Столетие Вятской губернии», 1880 г., том 1, с. 51, А. Андриевский.

75

Потомки волжско-камских болгар.

76

Василий II – великий князь московский. Ограничил самостоятельность Новгорода. Ослеплен князем Дмитрием Шемякой в 1446 году, получив прозвище Темный.

77

«Столетие Вятской губернии», 1880 г., том 1, с. 51, А. Андриевский.

78

«Великие и удельные князья Северной Руси», С.-Петербург, 1889 г., с. 242.

79

Иван III Васильевич – великий князь московский. Он укрепил ядро Российского государства, присоединил Ярославль, Новгород, Тверь, Вятку, Пермь и др. При нем было свергнуто монголо-татарское иго.

80

«Столетие Вятской губернии», 1880 г., А. Андриевский.

81

«Вятские губернские ведомости», № 40–41, 1846 г.

82

«Памятная книжка и календарь Вятской губернии», 1899 г., В. Ф. Кудрявцев.

83

«Вятские губернские ведомости», 1842 г. Кулагинский.

84

«Старина, памятники, предания и легенды Прикамского края». Календарь Вятской губернии 1899 года.

85

«История Елабуги», 1871 г., И. В. Шишкин.

86

«Памятная книжка Вятской губернии», 1899 г., с. 176.

87

«Старина, памятники и легенды Прикамского края (очерк)», г. Тверь, 1898 г., В. Ф. Кудрявцев.

88

«Памятная книжка и календарь Вятской губернии», 1882 г.

89

«Вятский край», 5 апреля 1995 г. «Полезем в подземелье?», С. Серкин.

90

Член-Корреспондент Императорского общества истории и древностей российских при Московском университете, действительный член общества любителей просвещения.

91

«Чудотворный нерукотворный образ Спасителя», Москва,1886 г., М. Кудрявцев.

92

«Чудотворный нерукотворный образ Спасителя», Москва, 1886 г., М. Кудрявцев.