Полная версия:

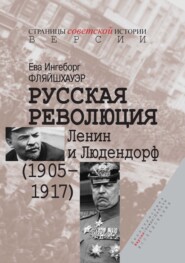

Русская революция. Ленин и Людендорф (1905–1917)

В последующие годы ленинский рецепт проникновения в охранку с успехом претворялся в жизнь. Поскольку охранка, следуя «Инструкции» 1907 г., в массовом порядке рекрутировала агентуру среди разочарованных, судимых и психически неустойчивых партийцев, партийный лидер, со своей стороны, мог, пользуясь случаем, делать подходящих людей из этого контингента двойными агентами. В документах Департамента полиции содержатся данные более чем о 2 700 штатных сотрудниках из рядов русской, польско-литовской и латышской социал-демократии[254]. Причем процент социал-демократов в штатной агентуре полицейских и сыскных органов значительно превышал долю членов других революционных партий, а наибольшее распространение это явление получило опять-таки среди большевиков[255]. Лишь немногие меньшевики соглашались служить шпиками, и в т. н. полицейской агентуре их было «всегда меньше», чем большевиков, каковое обстоятельство руководители охранки объясняли более высоким интеллектуальным уровнем меньшевиков[256]. Некоторые начальники охранных отделений (например, глава Московского охранного отделения А. П. Мартынов и его сотрудник ротмистр В. Г. Иванов), по служебной обязанности ознакомившиеся с социальными, психологическими и историческими предпосылками революционного движения, специализировались на вербовке и курировании социал-демократов, и особенно большевиков. Мартынов много лет поддерживал отношения с некоторыми большевиками из самого близкого ленинского окружения, в том числе с другом сестры Ленина по кличке Романов, и «вел» влиятельного большевика австрийского происхождения, которого в своих воспоминаниях называл Иваном Яковлевичем[257]. Самый известный большевистский двойной агент Р. В. Малиновский, судя по служебным запискам охранки, уже в 1907–1910 гг. имел связи с Департаментом полиции[258], пока в 1910 г. не стал штатным сотрудником Московского охранного отделения, а в 1912 г. – наиболее высокооплачиваемым агентом из большевиков, который находился в личном ведении директора департамента С. П. Белецкого вплоть до увольнения последнего в январе 1914 г.

К 1910 г. работа шпиками приняла среди товарищей Ленина массовый характер, так что «порой… казалось, будто большевики – не более чем инструмент охранки», в 1908–1909 гг. четверо из пяти членов петербургского комитета ленинской партии были полицейскими агентами[259]. Пока Белецкий находился в руководстве Министерства внутренних дел (1910–1914), их число продолжало расти; судя по опубликованной части документов московской охранки, только в секретной агентуре Московской губернии состояло по меньшей мере 12 известных партийцев-ленинцев. Причины массового участия большевиков в подобного рода деятельности офицеры, отвечавшие за работу с осведомителями, видели в их низком духовном и культурном уровне, которого в большинстве случаев недоставало даже для того, «чтобы проводить пожелания д[епартамен]та полиции»[260]. Это наблюдение побуждало сотрудников охранки усиленно выискивать среди большевиков «интеллигентных рабочих». Видимо, они достигли определенных успехов, поскольку возлюбленная Ленина Инесса Арманд в 1909 г. жаловалась в Москве на провокаторство, ставшее в партии частым явлением, причем именно «среди интеллигентных рабочих, у которых ведь в противовес личным интересам, несомненно, стоит осознанный классовый интерес». Она полагала, «что партия бессильна уничтожить провокаторство en masse, потому что причины этого явления вне ее»[261]. Ленин, который, вторя ее замечаниям, требовал «строить организацию так, чтобы в нее не мог попасть провокатор»[262], давно извлекал из провокаторства свою выгоду и не собирался от нее отказываться. Он установил правила, позволяющие ЦК давать отдельным товарищам особое разрешение на осведомительство[263], взяв тем самым под личную защиту секретных агентов из рядов собственной партии, которые действовали в его интересах. В результате его партийная работа, с точки зрения Министерства внутренних дел, вошла в число «крупных примеров, когда руководители революционных организаций разрешали некоторым из своих членов вступать в сношения с политической полицией в качестве секретных осведомителей, в надежде, что, давая полиции кое-какие несущественные сведения, эти партийные шпионы выведают у нее гораздо больше полезных сведений для партии»[264].

Ленин сам признал это на допросе у следователя Н. А. Колоколова из «Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так военного и морского ведомств» под председательством московского адвоката Н. К. Муравьева (комиссии Муравьева), показав: «Малиновский превратился в одно из звеньев длинной и прочной цепи, связывавшей… нашу нелегальную базу с двумя крупнейшими органами воздействия партии на массы, именно с “Правдой” и с думской с[оциал]-д[емократической] фракцией. Оба эти органа провокатор должен был охранять, чтобы оправдать себя перед нами. Оба эти органа направлялись нами непосредственно… Малиновский мог губить и губил ряд отдельных лиц. Роста партийной работы в смысле развития ее значения и влияния на массы, на десятки и сотни тысяч… этого роста он ни остановить, ни контролировать, ни “направлять” не мог. Я бы не удивился, если бы в охранке… всплыл и такой довод, что Малиновский на деле оказался слишком связанным легальною “Правдою” и легальной фракцией депутатов, которые вели революционную работу в массах [более], чем это терпимо было для “них”, для охранки [курсив в тексте. – Е. И. Ф.]»[265].

Таким образом, Ленин весной 1917 г. впервые вынужденно сознался в одном случае применения метода, который он практиковал и во многих других неизвестных случаях, продолжая держать в тайне еще больше операций подобного рода. Ибо он засылал своих товарищей не только в полицейские и сыскные органы, но и «в высшие звенья государственного аппарата или в близкие к правительственным инстанциям круги»[266]. Проникновение в эти инстанции и в охранку шло так успешно, что под конец «полиция и Ленин… работали рука об руку»: «Полиция арестовывала товарищей, с которыми Ленин не мог справиться, и не особенно возражала против продажи его книг в России. Ленину прощали призывы к террору и восстанию, к свержению правящих классов и буржуазии»[267].

Правда, с Заграничной агентурой охранки Ленину везло меньше[268]. В ее отделениях в Берлине, Женеве, Париже и т. д. около 100 секретных агентов, отчасти тоже из рядов революционеров, следили за 4–5 тыс. русских эмигрантов, принадлежавших к антиправительственным партиям[269]. Двойные агенты в Заграничной агентуре, предъявлявшей к своим сотрудникам высокие требования, встречались гораздо реже, чем во внутренней охранке. К рекрутированию там подходили иначе: преимущество отдавалось секретным сотрудникам с хорошим образованием, владеющим несколькими языками, убежденным патриотам. Среди них была непропорционально велика доля русских евреев, таковым являлся и многолетний руководитель берлинской резидентуры Хеккельман, он же Лангезен, он же (после перехода в православие) Гартинг. В парижской резидентуре служащие еврейского происхождения, включая крещеных евреев и евреев с русифицированными именами, составляли 40 %; среди них, наряду с социал-демократами и эсерами, находились беспартийные чиновники и интеллигенты свободных профессий. Помимо доминирующих групп русских и еврейских агентов, Заграничной агентуре оказывали услуги поляки, прибалты, представители привилегированных слоев (в том числе дворянства) русских и остзейских немцев. Долго остававшейся нераскрытой деятельности самого значительного большевистского сотрудника Заграничной агентуры, врача Я. А. Житомирского, охранка (а благодаря ей и историки последующих времен) обязана важнейшими сведениями о решениях и передвижениях Ленина и его товарищей в эмиграции. Житомирский после отъезда из Берлина (1901–1902) трудился в заграничной охранке 15 лет, по большей части в Париже. Он как никто умел совмещать работу на охранку с безупречной партийной карьерой. Так, в 1907 г. он принимал участие в Лондонском съезде РСДРП, сблизился с Большевистским центром, в 1908 г. участвовал в Женеве в общих собраниях ЦК РСДРП, а в 1909 г. вошел в состав его женевского Заграничного бюро. В годы войны следил за пораженческой пропагандой большевиков во Франции, где служил врачом в русском экспедиционном корпусе. Ленин очень ценил сведущего друга и товарища и лишь в январе 1914 г. через своего агента в охранке Малиновского узнал о подозрениях «частного детектива» эсеров В. Л. Бурцева[270]в адрес Житомирского. Во время ревизии парижского охранного отделения, проведенной руководителем Особого отдела Департамента полиции М. Е. Броецким по поручению товарища министра внутренних дел В. Ф. Джунковского (сентябрь – октябрь 1913 г.), в парижской агентуре охранки среди 23 секретных сотрудников насчитывались 11 эсеров, 4 анархиста-коммуниста, 2 социал-демократа (один из них Житомирский), 1 бундовец, 1 латышский социал-демократ, 1 член армянской партии «Дашнакцутюн» и 2 сотрудника, специально приставленные к Бурцеву[271].

Во время визита Ленина в Берлин в январе 1908 г. масштабы проникновения его товарищей в охранку и другие государственные учреждения еще нельзя было предвидеть в полной мере. Однако соответствующие планы, несомненно, давали ему, особенно с расчетом на будущую войну, удобную позицию для переговоров с разведками центральных держав. Вполне вероятно, решение переселиться в Париж, которое он действительно осуществил вскоре по возвращении из Берлина в Женеву, возникло у него под этим впечатлением, и он взял на себя на время пребывания там задачи, которые – так же как основание партийной школы в парижском пригороде Лонжюмо – отвечали общим интересам его партии и секции IIIb Большого генштаба[272]. Поэтому, может быть, не случайно Крупской так врезалось в память недоброжелательное отношение парижской полиции к Ленину и его товарищам[273].

Несмотря на все эти перспективные возможности, остается вопрос, почувствовал ли Ленин в январе 1908 г. в Берлине такое же понимание в отношении себя самого и нужд своей партии, какое встретил четыре года назад со стороны офицера японской разведки в Женеве. Все-таки внешность и черты характера этого приземистого плотного русского с его вспышками «татаро-монгольской дикости» (так отозвалась в то время о Ленине Роза Люксембург[274]), во время разговора помогавшего себе резкими короткими взмахами рук, коверкавшего немецкий язык и даже при переходе на родную речь производившего впечатление недоучки[275], никак не соответствовали взглядам думающего о своем продвижении прусского офицера разведки или Генштаба на свойства, которые украсили бы его карьеру. Определенное недовольство берлинским опытом, возможно, побудило Ленина, когда тот в преддверии войны искал для себя и товарищей подходящую обстановку, чтобы с подобающими средствами подготовиться к великому противостоянию, весной 1912 г. – после того как еще в 1911 г. он распекал «Иудушку Троцкого», который «получал субсидию»[276] в Вене, – при посредничестве Фюрстенберга-Ганецкого поселиться под крылом у Главного разведывательного управления венского Эвиденцбюро в Кракове. Офицеры разведки многонациональной империи в известной мере больше привыкли иметь дело с агентами других национальностей и лучше, чем их прусские коллеги, понимали психологию сотрудников-славян.

1.3.3. Людендорф во главе оперативного отдела – «злой гений Мольтке»

С назначением 1 апреля 1908 г. на пост руководителя 2-го, т. е. оперативного, отдела Большого генштаба в подготовку германской разведки к возможной войне энергично включился подполковник Эрих Людендорф. По свидетельству позднейшего шефа секции IIIb, Людендорф имел «в Генеральном штабе, как начальник оперативного отдела, решающее влияние» на развитие разведслужбы. В то же время он демонстрировал своим примером «желание Генерального штаба со свежими силами наверстать упущенное»[277]. Очень скоро он велел разведке прямо готовиться на случай мобилизации.

Как начальник 2-го отдела Людендорф занимался всеми связанными с армией вопросами, которые касались ее «военного развития в мирное время (обучение, вооружение, оснащение, организация) и ее мобилизации», отвечал за охрану границ и «развертывание войск в случае мобилизации», подчиняясь непосредственно указаниям начальника Генерального штаба, и стал чувствовать себя «важной персоной, на которую обращают внимание»[278]. С таким чувством новый начальник отдела постарался по-своему применить план Шлиффена в реальном планировании развертывания армии. Как и прежде, «горячий сторонник шлиффеновского учения, относившийся с почтением, но без особого восхищения к Мольтке-младшему, обладателю столь великого имени, он со всей тщательностью принялся за план развертывания к началу кампании, который, как он сказал, может и должен быть подготовлен сильно заранее»[279]. В предписаниях для западного района развертывания он со Шлиффеном разошелся: предусмотренное количество войск показалось ему недостаточным для большой битвы на уничтожение во Франции. Он составил законопроект о крупном увеличении армии, предлагая образовать в мирное время три новых армейских корпуса; в дальнейшем это стало у него некой идеей-фикс, которую он так и не смог провести в жизнь. Зато планы Шлиффена для восточного фронта в Восточной Пруссии Людендорф оставил в основном неизменными: небольшие силы для обороны, которые в крайнем случае отступят к Висле, чтобы после победы над Францией перейти в наступление вместе со всеми остальными войсками.

Свои труды на посту начальника оперативного отдела Людендорф назвал впоследствии «изнурительными боями»[280] за то, чтобы как-то «компенсировать» отставания германского «вермахта в численности на обоих направлениях». Ибо между гениальным шлиффеновским «планом наступления на западе на бумаге» и его осуществлением в реальности существовало «ощутимое противоречие».

Численная слабость германской армии по сравнению с растущими армиями стран Антанты неотступно тревожила оперативный отдел во времена Людендорфа (и как сотрудника, и как начальника) при обдумывании превентивного удара. Когда Людендорфа лишили надежды на новые армейские корпуса, ему пришлось искать другие средства, чтобы «компенсировать отставание». Оглядываясь назад в 1926 г., он утверждал, что нашел их: якобы они заключались в продуманных операциях, которые «умножают небольшие силы благодаря их подвижности» и позволяют атаковать по очереди с разных сторон в одном направлении, нанося удары в слабые места противника. В качестве «классического примера» компенсации численного отставания собственных войск он привел тогда свои военные действия на востоке с 23 августа 1914 г., когда ему удалось с одними и теми же войсками, быстро их перегруппировывая, нанести решающие поражения русским войскам в Восточной Пруссии, Литве и на юге Польши, «остановить общее русское наступление и сорвать русский план наступления».

Это заявление можно считать верным в лучшем случае по отношению к действиям в Восточной Пруссии, где хорошо развитая немецкая железнодорожная сеть и надежная немецкая техническая и коммуникационная инфраструктура позволяли такие быстрые перегруппировки и переброски войск и техники. Уже в соседних районах Литвы и Польши подобный метод не работал и совсем не годился для применения на более отдаленных неприятельских территориях. Там нужно было искать и привлекать другие «средства» сглаживания численного неравенства. Одно из них – использование местных агентов и вспомогательных сил, вербовавшихся и обучавшихся генеральными штабами центральных держав с 1905–1906 гг. Как показывает изучение военного сотрудничества с такими силами в ходе упомянутых Людендорфом кампаний, утверждение насчет успехов благодаря подвижности и маневренности представляло собой по большей части мистификацию для прикрытия выгоды, извлекавшейся командующими Гинденбургом и Людендорфом из услуг русских коллаборационистов. Эту возможность создала для них работа разведслужб с иностранными агентами из всех слоев населения, которой добился Мольтке и которую Людендорф целенаправленно расширял и форсировал.

9 ноября 1908 г. он потребовал от начальника секции IIIb Брозе «сообщить, как у нас мыслится организация разведывательной службы в случае войны и какое применение должны найти наши офицеры разведки при мобилизации». Ф. Гемпп по поводу подключения Людендорфа к подготовке разведки к войне заметил: «С какой секретностью и осторожностью подходят к этим вопросам, видно из того… что подполковник Брозе дает начальнику 2-го отдела сведения об организации только устно, при докладе обер-квартирмейстеру I»[281]. На основании этого устного доклада Людендорф велел секции IIIb составить письменную схему ее функционирования, и в частности действий офицеров разведки, в ходе мобилизации, каковую лично переработал и в феврале 1909 г. представил начальнику Генштаба в виде инструкции «Секретная разведывательная служба во время войны». В инструкции Людендорф предсказывал войну через пять с лишним лет и в характерной для него кадетской манере[282] пояснял, что в момент мобилизации начальнику секции IIIb с одним делопроизводителем следует сидеть в ставке Высшего командования, направив по одному офицеру Генштаба в восточную и западную армии, а остальным офицерам секции – оставаться в Берлине; офицеры разведки должны находиться в боевой готовности на прежних местах службы и в ходе развертывания отчитываться одновременно перед секцией IIIb и своим верховным командованием. После создания штабов армий приписанным к ним офицерам разведки надлежит отчитываться перед ними и секцией IIIb, а прочим оставаться в прямом подчинении у ставки ВК (секции IIIb). Всех офицеров разведки необходимо в 1-й день мобилизации обеспечить грузовиками.

Параллельно с «настройкой» германской разведки на случай войны Людендорф продолжал углублять сотрудничество с австро-венгерской разведкой. Тут «бодрящий»[283] эффект на австрийцев произвел международный кризис вследствие присоединения австро-венгерской монархией Боснии и Герцеговины (1908), т. н. аннексионный кризис (1909), который не привел к войне благодаря вмешательству Берлина на стороне Вены. Во время кризиса, едва не столкнувшего Австрию в бездну большого конфликта, лишь два активных конфидента сообщали ей о военных диспозициях России[284]. Попытки приобрести других информаторов в Российской империи терпели неудачу, за исключением некоторых успехов Львовского разведывательного управления: там капитан фон Ишковский сумел привлечь новых квалифицированных конфидентов, преимущественно из кругов ППС и русско-польских социалистов, к разведработе в российских приграничных районах. В течение сравнительно спокойного 1910 г. австро-венгерский Генеральный штаб постепенно начал излекать уроки из просчетов своей разведки. Весной ежегодное венское совещание его разведывательной группы указало на необходимость стандартизации шпионской деятельности перед лицом повышенной потребности в военной информации и постановило переработать действующую инструкцию для всех разведцентров «Цели разведывательной службы». Затем Генштаб стал уделять разведывательной деятельности усиленное внимание и увеличил бюджет на нее. Однако в первую очередь это касалось разведки в балканских странах и Турции. Что же до России, то венское Эвиденцбюро полагалось на знания опережающих его берлинских коллег и «в некоторой степени освобождалось от этой заботы Германией»: «При таких начальниках германской разведывательной службы, как полковник Брозе, а потом майор Вильгельм Хайе, связь между нами приобрела еще более тесный характер. Я не раз бывал в Берлине, майор Хайе в ноябре 1910 г. приезжал в Вену, и результаты наших совещаний были изложены в меморандуме “Р а з в и т и е р а з в е д ы в а т е л ь н о й с л у ж б ы с о в м е с т – н о с Г е р м а н и е й ” [разрядка в тексте. – Е. И. Ф.]»[285]. Не раскрытый автором вышеприведенной цитаты текст этого меморандума говорил о регулировании совместной работы в России. Хайе, назначенный начальником секции IIIb в 1910 г., сделал самой неотложной задачей своих сотрудников добывание русских планов развертывания. Его интересовали два ключевых вопроса: «1) Где будут развернуты корпуса виленской и варшавской армий? 2) Куда двинутся корпуса петербургской и московско-казанско-центральной армий?» При выведывании мер «повышения боеготовности русских» приоритет отдавался вопросу, «когда будет публично отдан приказ о всеобщей мобилизации русских вооруженных сил»[286]. Поэтому Хайе настоятельно рекомендовал своим офицерам «доставать оригинальные материалы по развертыванию за плату», сколько бы за них ни просили. Поскольку по Виленскому военному округу кое-какие материалы уже удалось приобрести, теперь на очереди стоял Варшавский военный округ, где следовало прочесать все штабы[287].

Варшавский военный округ в равной мере интересовал и германскую, и австро-венгерскую разведку. Соответственно центральной задачей в совместном ноябрьском меморандуме 1910 г. ставился «обмен поступающими сведениями о России», касающимися «дислокации русских… войск… вооружения, подготовки и оснащения… строительства системы укреплений и стратегической железнодорожной и дорожной сети, а также… развертывания вооруженных сил»[288].

Тесные рабочие отношения между секцией IIIb при майоре Вильгельме Хайе (1910–1913) и Эвиденцбюро при полковнике Августе Урбаньском фон Острымече (1909–1914), на взгляд Вены, оправдывали себя хотя бы потому, что Эвиденцбюро по сравнению с секцией IIIb, как и прежде, страдало не только от недостатка средств, но и от нехватки надежных конфидентов в военно-политических центрах Российской империи; австро-венгерским военным атташе, в отличие от их немецких коллег, официально все еще запрещали вербовать и курировать осведомителей – хотя неофициально после аннексионного кризиса от австро-венгерских консульских служб в России очень любили требовать усиленного внимания к военным делам. С точки зрения немцев, сближение разведок Тройственного союза в 1910 г. было вызвано якобы «деятельностью разведки стран Антанты, все более выступающей как единое целое»; оно привело к «расширению знаний о действиях неприятеля и раскрытию определенных крупных дел», к которым В. Николаи причислял разоблачение полковника австро-венгерского Генштаба Редля в Праге[289].

В рамках этого усиленного сотрудничества возросло значение (главных) разведывательных управлений в Галиции, которые – так же как немецкие разведывательные центры в Восточной Пруссии – поддерживали оживленное тайное трансграничное сообщение с Российской империей. Львовское разведуправление под началом капитана Генштаба фон Ишковского теперь сознательно следовало примеру немцев, привлекая «отдельных людей из польской социалистической партии… причем получило такие хорошие результаты, что в конце 1910 г., преодолев сомнения морального порядка, стало устанавливать связь с конфидентами, которых называла партия… Соседи Австро-Венгрии проявляли гораздо меньше щепетильности в использовании политических партий в своих целях»[290]. Это известное указание Ронге на практику назначения агентов секретных служб партийным руководством, которая – как доказывает случай Свикке – в Германии успешно применялась заметно раньше, чем в Австрии.

Ноябрьский меморандум 1910 г., письменное соглашение о совместном шпионаже в Российской империи с определением главных направлений деятельности сторон, приобрел особое значение, когда в 1910–1912 гг. разведки обоих государств понесли тяжелые потери в своей военной агентуре и вынуждены были заменять «разрушенные сети»[291] разоблаченных или выбывших из игры по другим причинам военных шпионов иным способом. Подготовка к возможной войне сделала методы проникновения немецких агентов в нужные российские военные учреждения грубее, а действия немецких пограничников в Восточной Пруссии, работавших на полковника Николаи, агрессивнее, что вызывало контрмеры с российской стороны. Так, арест российского почтового инспектора Фалька-Кокинса при посещении Восточной Пруссии побудил российские власти задержать на своей территории под Вержболово ответственного за это немецкого пограничного комиссара Дресслера из Эйдткунена – это один из «величайших конфузов германской разведки до 1914 года», ибо, по словам Гемппа, «на самом деле Дресслер, выходя далеко за пределы, поставленные прусскому чиновнику его министерством, уже давно работал на разведывательную службу под началом Николаи» и за свои заслуги был по ходатайству секции IIIb награжден высоким орденом. Своей «прогулкой» через российскую границу он нарушил служебные правила. Его арест в служебной униформе на российской стороне (16 апреля 1912 г.) и предпринятое в России расследование повлекли за собой внешнеполитические последствия, которые пагубно сказались на эффективности усилий секции IIIb в столь важном для нее приграничном секторе. Потеря Дресслера и других немецких агентов и шпионов[292] в 1912 г., согласно Гемппу, «надолго закрыла для разведывательного центра очередной участок возможной работы, дорогу через Эйдткунен».