Полная версия

Полная версияДеятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография

Высокую оценку личностным качествам царя дал П. К. Кондзеровский, дежурный генерал при Верховном главнокомандующем, в своих воспоминаниях «В Ставке Верховного». Генерал отмечал, что общение с Николаем II производило на людей чарующее впечатление, поэтому, по словам автора, «нет ничего удивительного, что молодежь обожала своего Монарха и потом безбоязненно умирала под расстрелом большевиков с именем Государя на устах. О таких случаях я слышал – они имели место в Пятигорске, где происходили массовые расстрелы офицеров осенью 1918 г.» [38, с. 243]. И далее: «Надо сказать, что вообще все, кто лично близко видел Его Величество, даже те, которые хотели бы сказать что-нибудь скверное о Государе, не могут отрицать, что он был исключительно обворожителен в обращении и буквально пленял все сердца» [38, с. 243].

Подробнее и по-новому нам предлагает взглянуть на деятельность царя в период Первой мировой войны, например, сэр Джон Хэнбери-Уильямс, генерал-майор Британской армии, глава британской военной миссии в России, автор записок «Император Николай II, каким я его знал». Эти записки, по признанию самого автора, являлись попыткой в какой-то мере восстановить справедливость, защитить не систему, а оклеветанного монарха, поскольку, по его мнению, при оценке личности царя на чашу Фемиды было положено слишком много именно против человека [38, 28].

Тем не менее такие поступки Николая II, как непротивление распутинщине, отсутствие должной реакции на катастрофу на Ходынском поле во время коронационных торжеств 1896 г., когда 5 тысяч человек погибло и еще больше пострадало, события Кровавого воскресения и т. д.,– всё это, безусловно, дискредитировало правление последнего русского царя не только в глазах общества, но даже среди его августейших родственников. Некоторые из них считали, что после Кровавого воскресения ему следовало бы самому отречься от престола.

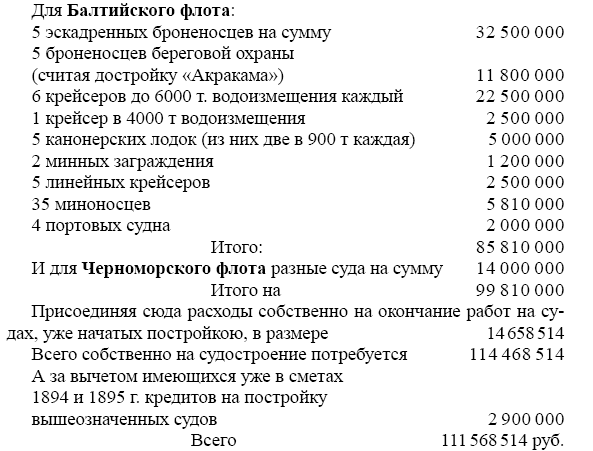

Великий князь Алексей Александрович. На рубеже XIX–XX вв. под руководством великого князя Алексея Александровича была утверждена программа судостроения Морского министерства на семилетие 1896–1902 гг., которую основательно критиковал великий князь Александр Михайлович. Данная программа, изложенная в форме записки, была завизирована управляющим Морским министерством графом Н.М. Чихачёвым, а также начальником одного из отделов Мамонтовым, но фактически соответствовала мнению генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича.

Записка была достаточно пространной. Суть ее сводилась к следующему: «Ваше превосходительство сообщили мне в письме за № 1462, что, судя по программе судостроения, Высочайше утвержденной в 1882 г., с последовавшими к ней пояснениями, новый нормальный бюджет Морского министерства на предстоящее с 1896 по 1902 год семилетие мог бы быть ограничен прекрасною нормою в 40 миллионов рублей, и что, получив по расчету этой нормы в течение 7 лет 280 млн рублей, Морское министерство имело бы в своем распоряжении даже запасной излишек в 6264000 рублей.

Между тем настоятельная необходимость не только не отставать от иностранных флотов, но, по возможности, идти вперед в деле наибольшей боевой способности новых судов нашего военного флота и скорости их хода, требует обязательной постройки судов новейших типов, больших размеров и снабженных сильнейшим, чем требовалось прежде, механическим вооружением. Поэтому, согласно вновь составленному плану судостроения на предстоящее семилетие, стоимость предполагаемых построек, не считая артиллерийского и минного вооружения, выражается в следующих цифрах:

[15, л. 1].

Таким образом, на каждый год предстоящего с 1896 по 1902 г. семилетия кругло по 15 938 000 рублей.

На предстоящее семилетие Морскому министерству необходимо иметь уже не 280 млн, а 447 475 000 рублей, или по 64 миллиона рублей в год. Но дабы по возможности облегчить государственное казначейство в назначении к ныне отпускаемым Морскому министерству кредитам сразу весьма значительной прибавки и, придерживаясь способа, принятого при составлении своей нормальной сметы Военным министерством, я готов ограничиться на 1896 год вместо 64 млн 61 641 000 рублей, если к этой основной цифре будут назначаемы постепенные надбавки: в 1897 г. – до 64671000 р., в 1898 – до 63 606000 р., в 1899 г. – до 64155000 р., в 1900 г. – до 64671000 р., в 1901 г.– 65 187000 р., в 1902 г.– 65703000 рублей, и если при этом будет сохранено за Морским министерством пользование на нужды кораблестроения, как и в настоящее время, всеми свободными остатками от других сметных подразделений.

…Я, со своей стороны, полагаю представить их [мои соображения] на благоусмотрение Государственного Совета в объяснительной записке к смете на 1896 г., которая, применительно к вышеприведенному расчету, будет составлена на сумму 61641000 рублей» [15, л. 1 об.].

К записке прилагались две подробные таблицы:

1) «Проект нормальных смет Морского министерства на семилетие 1896–1902 гг.». Помимо приведенных уже цифр, в данной таблице подробно просчитаны все предметы расходов на предстоящее семилетие: содержание администрации, содержание учебных заведений, медицинская и госпитальная часть, береговое довольствие строевого состава, награды и пособия, путевые и командировочные расходы, обмундирование, продовольствие, плавание судов, наем и содержание зданий, новые постройки, гидрографическая часть, сооружение маяков, артиллерия и минное дело, судостроение, ремонт судов и запасы, заводы и адмиралтейства, разные расходы, расходы в счет сметы будущего года, устройство порта Александра III, сооружение дока Владивосток, перевооружение флота [15, л. 2] (см. Приложение 1).

2) «Сравнительная таблица морских бюджетов в кредитных рублях (за 20 лет, с 1875 по сер. 1895 г.)». Эта таблица относилась к финансированию флотов следующих морских европейских держав: России, Англии, Франции, Италии и Германии. Относительно 1875, 1885 и 1895 г. развитие флотов этих европейских держав характеризуется по трем параметрам: артиллерия и минное вооружение, плавание, новое судостроение. Просчитывается процент увеличения бюджетов на развитие флотов перечисленных держав за последние 20 лет [15, л. 3] (см. Приложение 2).

Согласно вычислениям по морским бюджетам (Приложение 2), уже получается не очень благовидная картина, свидетельствующая о том, что развитие флота России стояло на 4-м месте после флотов Германии, Италии и Франции. На 5-м месте находился лишь флот Великобритании, который и без того являлся во многих отношениях образцовым. Особенно настораживает то, что в российском флоте совсем не впечатляла картина строительства новых судов. К тому же, согласно мнению великого князя Александра Михайловича, даже те суда, что строились, были разнокалиберными и по своим техническим характеристикам и характеристикам находящегося на них вооружения отставали как от новейших по тем временам разработок, так и от требований времени. Это и неудивительно ибо вычисления по первой из вышеназванных таблиц (Приложение 1) производят такое общее впечатление, что флотом России в 1895–1902 гг. занимались лишь формально, обращая наибольшее внимание на финансирование далеко не самой важной части морского дела – устройство порта Александра III. Важнейший же вопрос по перевооружению флота финансировался, согласно данной таблице, лишь в 1895 и 1896 г. Получается, что в последующие годы (до 1902) финансирование на перевооружение флота не осуществлялось вообще! Равно как и сооружение стратегически важного для России дока Владивосток: деньги для этого дела выделялись только в 1895 г., а далее – вовсе отсутствовали!

Таким образом, Морское министерство под руководством великого князя Алексея Александровича характеризовало развитие флотов лишь европейских держав, ориентируясь только на них. Самым опасным здесь, конечно, было то, что даже образцовый флот Англии в 1895 г. финансировался, а значит, и развивался в 3,2 раза быстрее российского. Остальные цифры, касавшиеся финансирования флотов Франции, Германии и Италии, были меньшими.

Великий князь Александр Михайлович. Великий князь Александр Михайлович, посвятивший службе на морях всю свою жизнь, учитывал темпы развития японского флота:

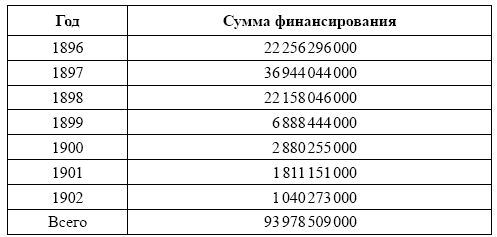

Таблица 3

Морской бюджет Японии, 1896–1902 гг.

[14, л. 87].

При сопоставительном анализе развития флотов России (по смете министерства) и Японии в 1896–1902 гг., по нашим подсчетам, получается, что затраты японцев на флот были поистине катастрофически большими, чем у нас: в 1896 г. – в 361 раз, в 1897 г. – в 593,8 раза, в 1898 г. – в 348 раз, в 1899 г. – в 107 раз, в 1900 г. – в 44,5 раза, в 1901 г. – в 27,8 раза, в 1902 г. – в 15,8 раза. В среднем же за семилетие (1896–1902 гг.) Япония тратила на развитие флота в 210 раз больше средств, чем Россия! Вот это было уже, действительно, очень опасно! Поэтому мы присоединяемся к мнению великого князя Александра Михайловича о том, что главным соперником на море для нашей страны в начале XX в. была именно Япония. Великий же князь Александр Михайлович ориентировался на возможно скорейшее развитие нашего Тихоокеанского флота до 1903 г., прогнозируя неминуемость Русско-японской войны. Война началась в 1904 г. Дальнейшие комментарии, как говорится, излишни…

Горя желанием принести пользу престолу, великий князь Александр Михайлович, по его же собственному мнению, преувеличивал значение постройки большого русского военного флота. Николай II решил, что он должен составить краткую записку, которую надо было отпечатать в количестве 100 экз. и раздать высшим морским начальникам. Это был, так сказать, «заговор» между великим князем и Ники против морского министра адмирала Н.М. Чихачёва и генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича [3, с. 208].

Такая записка, действительно, была написана на 5 листах под названием «Докладная записка в. к. Александра Михайловича [Николаю II] о программе судостроения», она датируется 1896 г. [19].

Текст записки: «В прошлом 1895 году весной, под личным председательством Алексея, были собраны некоторые адмиралы для обсуждения программы судостроения на предстоящее семилетие.

Предварительно, за две недели до заседания, лицам, призванным участвовать в нем, была разослана записка и при ней приложена программа судостроения, разработанная в Морском министерстве. Это было сделано с целью дать адмиралам время ознакомиться с проектом министерства и сделать свои заключения, затем на заседании были разобраны все пункты, и, насколько мне известно, она была за немногими исключениями утверждена заседанием.

В обсуждавшейся программе были затронуты нужды Балтийского и Черноморского флотов, что касается Тихоокеанского флота, то о нем вовсе не говорилось или, может быть, коснулись вскользь [19, л. 1].

Летом этого же года выработанная программа судостроения была представлена тебе на утверждение, и ты, насколько мне известно, утвердил ее, приказав продолжать постройку крейсеров типа «Россия». Между тем мне известно, что некоторые из адмиралов были вовсе не согласны с предлагаемой программой судостроения, но, ввиду малого времени, данного на личное рассмотрение проекта, и того, что было всего одно заседание, им не было никакой возможности представить по поводу программы свои соображения, тем более что заранее было известно полное одобрение этой программы как Алексеем, так и Лихачёвым [19, л. 1–1 об.].

Только Н. Н. Домен (капитан 1 ранга. – О. Ф.) представил отдельное мнение, на которое не было обращено ни малейшего внимания.

Ввиду вышеизложенного, потому крайне необходимо пересмотреть вновь утвержденную тобою программу судостроения, но не так, как это было сделано в прошлом году, когда Морское министерство само выработало программу, а следует назначить комиссию из адмиралов и командиров с участием некоторых корабельных инженеров и инженер-механиков и дать этой комиссии время серьезно обсудить и разобрать разные вопросы, решение которых нельзя откладывать, и одновременно наметить программы судостроения для всех трех флотов. Такой важный вопрос, как программа судостроения на более или менее долгий срок не может быть решен в двухнедельный срок, как это было сделано в прошлом году. Программа судостроения прямо вытекает из разных вопросов, которые должны были быть решены сначала. Строить же суда разных типов, по личному мнению министра или по заявлению того или другого адмирала, совершенно бесполезно. Таким способом мы никогда не создадим сильного флота, а у нас будет собрание разных типов судов, ничего не имеющих между собой общего и не могущих действовать вместе. При сем прилагаю ряд вопросов, которые, по моему мнению, не терпят отлагательства и должны быть решены как можно скорее. Смею тебя уверить, что надежды, которые ты возлагаешь на флот, при всем желании личного состава послужить верой и правдой тебе и Родине, не будут выполнены, если немедленно не приступить к строго беспристрастному разбору всех написанных мною вопросов [19, л. 1 об.-2].

При этом должен сказать, что если выбор лиц в комиссию будет представлен Алексею, то есть Чихачёву, то могу заранее предсказать, что вопросы будут решены в том же смысле, как того желает Чихачёв, и положение дела не изменится.

Следует назначить в комиссию лиц как согласных со взглядами Чихачёва, так и таких, которые вовсе не разделяют министерских взглядов. Только при этом условии можно ожидать правильного решения поставленных вопросов. Еще важнее назначение председателя. Желательно назначить на эту должность лицо, строго беспристрастное и не обязанное ничем Чихачёву и не имеющее основания его бояться. Из адмиралов подходящим был бы Перелешин, но он отстал от современного морского дела. Из вице-адмиралов могу назвать только двоих: Копытова и С. И. Тыртова, особенно рекомендовал бы второго, ибо он пользуется всеобщим уважением и любовью флота и всю свою службу прошел блистательно. Копытов был бы также хорошим и беспристрастным председателем, но он упрям и трудно будет приходить к какому-либо соглашению. Из остальных могу назвать Пилкина, Казнакова, И. И. Тыртова, Верховского и Назимова, но все они по разным причинам не подходили бы к этой должности [19, л. 2–2 об.].

Самое лучшее, если бы ты сам принял председательство такой комиссии, но, во-первых, заседания должны быть весьма частые и, во-вторых, раз ты будешь председательствовать, то обязательно будут участвовать в заседаниях Алексей и Чихачёв и тогда за единичными исключениями никто не решится высказывать взглядов и выражать мнений, не согласных с желаниями Алексея и Чихачёва, это вполне понятно, никто не хочет рисковать своей шкурой. В заключение прошу, как особой милости, назначить меня членом этой комиссии, если она осуществится. Желая быть полезным флоту и любя его всем своим существом, положу всю свою душу для правильного решения вопросов. Кроме этого, думаю, что это мое присутствие в комиссии и мой голос как человека, которому нечего опасаться, заставит многих адмиралов, не решающихся высказывать открыто свои взгляды, поддерживать меня, и тем самым поставленные вопросы будут обсуждаться со всех сторон и можно рассчитывать получить совершенно правильное и беспристрастное решение вопросов [19, л. 2 об. – З].

Пишу все это, потому что это мой долг; стоя близко к делу, вижу, что Морское министерство стоит на ложном пути и будет горько и обидно, если, не дай Бог, в случае войны наш флот осрамится. А это весьма легко может быть, повторяю тебе: личный состав готов работать и служить примерно, но Морское министерство парализует эти лучшие стремления. Куда не посмотришь, всюду нехватки. Офицеров не хватает, матросов-специалистов тоже не достаточно, суда строят долго и дурно, артиллерия запаздывает, броня также; портовых запасов и складов нет и т. д. [19, л. 3–3 об.].

Ведь где-нибудь кроется всему этому причина. Я был бы до бесконечности рад, если бы мог сказать тебе что-нибудь отрадное о флоте.

К несчастью, не могу, и, по долгу совести, говорю правду. Сандро. 1896 г. 14 апреля».

Далее великий князь Александр Михайлович сформулировал вопросы, требующие немедленного разрешения:

«№ 1. Какой должен быть состав Балтийского флота, дабы он имел возможность выступать в активных действиях против германского, не забывая возможности пригодиться этому последнему, и шведского флота? И можем ли мы такой флот создать?

№ 2. До какой силы следует довести состав Черноморского флота, и отвечает ли он ныне своим задачам?

№ 3. Какой силы должен быть Тихоокеанский флот, дабы сохранить за Россией первенство на море в Тихом океане?

№ 4. Если будет признано невозможным иметь Балтийский флот такой силы, при которой он мог бы вступить в активную борьбу с германским, ввиду необходимости иметь флот в Черном море и в Тихом океане, то какой флот желателен для исключительно активной обороны нашего Балтийского и Финского побережья?

№ 5. Может ли исключительно минный флот помешать высадке десанта на берегах Балтийского моря и в заливах Финском и Рижском? [19, л. 4]

№ 6. Можно ли ожидать успешных операций наших крейсеров в Атлантическом океане, имея базой их действий укрепленный порт на Мурмане, и каким условиям этот порт должен отвечать?

№ 7. Имеет ли желание военный порт в Либаве, при положительном решении вопроса № 1, и желательно ли иметь его там же при отрицательном решении вопроса № 1 и положительном № 4?

№ 8. Какие меры следует принять, дабы рассчитывать на успешные действия флота активной обороны в Балтийском море?

№ 9. Желательно ли и возможно ли введение жидкого топлива на судах Балтийского флота активной обороны и на судах Черноморского флота?

№ 10. Возможно ли введение жидкого топлива на судах нашего океанского флота и судах Тихоокеанского флота?

№ 11. Каким условиям должен отвечать Владивосток при усилении Тихоокеанского флота, и желательно ли иметь незамерзающий порт на берегах Кореи или Китая? [19, л. 4 об.]

№ 12. Из каких судов должен состоять Балтийский флот при положительном решении вопросов № 1 или № 4?

№ 13. Какими судами следует дополнить состав Черноморского флота?

№ 14. Из каких судов должен состоять Тихоокеанский флот?

№ 15. Какие задачи предстоят нашему флоту в войне с Англией?

№ 16. Можно ли надеяться на успех крейсерских операций против Англии, и в чем они должны заключаться?

№ 17. Если вопрос № 16 будет решен в положительном смысле, то каким условиям должны отвечать крейсера и сколько их следует построить?

№ 18. В чем будут заключаться действия пароходов добровольного флота во время войны с Англией?

№ 19. Какие меры нужно принять для ускоренного судостроения?

№ 20. Подробный расчет стоимости судов, которые придется построить для флотов Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского согласно выработанным программам судостроения [19, л. 5].

№ 21. Срок, в который могут быть выполнены программы судостроения для Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов при существующих эллингах (клетях), заводах и мастерских?

№ 22. Что будут стоить новые эллинги (клети?), заводы и мастерские для выполнения в наикратчайший срок программ судостроения?» [19, л. 5 об.].

На поставленные великим князем вопросы было получено 22 ответа. Переписка по вопросу об усилении Тихоокеанского флота изложена на 132 листах [25] и включает ответы от: контр-адмирала Вульфа, В. А. Шиллита (очень кратко и не по существу), адмирала Стеценко, вице-адмирала Асланбекова, генерал-лейтенанта Боголюбова, генерал-адъютанта Перелешина, контр-адмирала Домена, лейтенанта Беклемишева, адмирала С. П. Тыртова, контр-адмирала Макарова, Г. А. Неваловича, лейтенанта Зурова, бывшего врача флота доктора медицины Александра Львовича Зандера, контр-адмирала Юрьева, контр-адмирала Реунова, вице-адмирала В. Верховского, командира лодки «Кореец» капитана 2 ранга Линденстрема, контр-адмирала Барилева, контр-адмирала Вальронда, контр-адмирала Гильдебрандта, контр-адмирала Зеленого, вице-адмирала Казнакова, вице-адмирала Дикова, министра финансов С.Ю. Витте.

По наличию здравых мыслей и соображений интерес, на наш взгляд, представляют лишь 9 из этих ответов, а именно: контр-адмирала Вульфа, адмирала Стеценко, генерал-адъютанта Перелешина, адмирала С.П. Тыртова, бывшего врача флота доктора медицины Александра Львовича Зандера, вице-адмирала В. Верховского, командира лодки «Кореец» капитана 2 ранга Линденстрема, вице-адмирала Казнакова. В восьми ответах великий князь Александр Михайлович получил поддержку своих предложений о необходимости усиления Тихоокеанского флота. Откровенно вредительский, на наш взгляд, характер имеет ответ министра финансов С.Ю. Витте.

Приведем соображения тех, кто поддержал инициативу усиления Тихоокеанского флота.

1. Контр-адмирал Вульф «О состоянии и значении нашего флота в Тихом океане». «Три раза плавал в Тихом океане. Первый раз – в 1873 г. Второй раз – в 1887–1890 гг. В 1895 г. командовал крейсером “Адмирал Корнилов” во время японо-китайской войны (так в XIX в. контр-адмирал Вульф писал о Китайско-японской войне. – О. Ф.). На заезде в Чефу бесповоротно разрешился вопрос, что главным силам нашего флота следует быть именно в этих морях.

Китай, как доказала последняя война (Китайско-японская. – О. Ф.), по своей политической несостоятельности, внутреннему неблагоу-стройству, отсутствию сколько-нибудь правильной организации военно-сухопутных и морских сил и полной неспособности к дальнейшему прогрессу, для нас на Азиатском материке серьезного значения не имеет [25, л. 1 об.].

Ближайшая соседка наших Южно-Уссурийских владений – Корея – свое самостоятельное политическое значение утратила уже давно, несомненно никогда более его не вернет и сама ожидает только того, чтобы мы взяли ее под свое покровительство, безразлично в какой бы форме оно ни выразилось.

Отделенная морями Япония, или, что то же, Восточная Англия, единственная держава крайнего Востока, способная прогрессировать.

Во время последней распри с Китаем не признанная никем Япония разбила наголову считавшийся непобедимым Китай.

На нее-то здесь мы теперь и должны, главным образом, обратить наше внимание и все свои силы на Востоке согласовать со средствами этой в недалеком будущем великой державы [25, л. 2].

Нашему великому железнодорожному пути надобно обеспечить в будущем намеченное ему мировое значение, а для этого ему необходим вполне свободный выход к Тихому океану. Владивосток этому не удовлетворяет как по своей замерзаемости, так и по сравнительной отдаленности, и хотя не далеко то будущее, которое укажет конечный путь для Сибирской дороги, но во всяком случае, тяготея все время к Востоку, он, вероятно, будет в одном из портов Кореи или Китая, откуда грузы пойдут в Японию или через нее в Америку и обратно.

Тут, без сомнения, опять столкнутся наши интересы с Японией, и в этом определяющемся соприкосновении наших и японских интересов и заключается главный узел нашей политики в этих краях [25, л. 2 а].

…Мы видим теперь совершенно ясно, где надлежит быть с развитием Японии нашему флоту отныне и в будущем.

Придя логически к такому заключению, у нас для определения состава нашего флота в Тихом океане являются два главных положения: для обеспечения развития Владивостока и будущего коммерческого порта – исходного пункта Сибирской дороги – от всяких случайностей, в Японском море следует сосредоточить сильную эскадру из броненосцев с разными вспомогательными судами и,

рассматривая Японию как островное государство, для действительности нашего господства на окружающих ее морях необходимо сформировать еще два или три достаточно сильных отряда из крейсеров. Эти отряды должны быть приспособлены к вполне самостоятельному продолжительному крейсерству вокруг берегов Японии, чтобы наносить ей везде возможно больше вреда и преградить все пути ее коммерческого движения [25, л. 3].

…Теперь нам достаточно сдерживать там флот, равносильный японскому, то есть 5 или 6 броненосцев для главной эскадры в Японском море с соответствующим числом мелких судов и 10 или 12 крейсеров 1 или 2 классов для двух летучих отрядов.

Что же касается до увеличения флота в будущем, то это зависит от политических обстоятельств на Востоке, при этом, само собою разумеется, что программу судостроения следует постоянно согласовать в этом направлении.

…нельзя не сознавать, что… для зимних стоянок флота является Неотложная потребность в немедленном занятии на ближайшем побережье незамерзающей бухты. Этот вопрос необходимо решить теперь же каким угодно способом, но только не откладывая» [25, л. Зоб.].

2. Ответ адмирала Стеценко. «1) Россия, собрав необъятное территориальное богатство, должна, без сомнения, оградить его от расхищения, чему Дальний Восток может подвергнуться. Непростительно было бы и для частного человека, владеющего дорогим вещевым имуществом, держать его в дощатом сарае без охраны, не воздвигнув наперед надежных каменных стен. Для государства стены эти представляет вооруженная сила, которую, как и выражено в “Соображениях”, следует создать прежде всего.