Полная версия

Полная версияДеятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография

Генерал-адъютант Альбединский со своей стороны, ставя себе священнейшею и неизменною обязанностью в деле мирного воспитания войск вверенного ему округа руководствоваться всецело указаниями многолетнего опыта и знания Ваш. Имп. Высочества, любовью Вашей к кавалерийскому делу, осмеливается повергнуть на усмотрение Ваше, не признаете ли возможным разрешить в полках 3-й бригады 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии вести полевые занятия в более широком объеме, хотя бы в виде опыта с тем, чтобы в течение этого опытного времени выработать подробные правила последовательного ведения занятий, придерживаясь и руководствуясь неоднократно выраженными указаниями Вашего Имп. Высочества [30, л. 6].

…Генерал-адъютант Альбединский начал бы с выработки в главных общих чертах программы предполагаемым опытам и занятиям и представил бы эту программу Вашему Имп. Высочеству для предварительного одобрения и для получения относительно ее новых указаний Ваш. Имп. Высочества, ежели признаете нужным сделать таковые. За сим о результате опытов генерал-адъютант Альбединский представит Ваш. Имп. Высочеству подробный отчет с теми изменениями, которые желательны в наших уставах и правилах, для целесообразной подготовки и развития боевых качеств кавалерии» [30, л. 6 об.].

В том же 1883 г. великий князь Николай Николаевич Старший получил записку русского военного агента в Вене полковника барона Каульбарса «О порядке прохождения военной службы в Австрии и Германии» и, надо думать, учитывал ее содержание в целях усиления эффективности русской армии и заботы о личном составе:

«С принятием в европейских армиях коротких сроков службы, явилась необходимость сократить и сроки всех отделов обучения, чтобы в течение нескольких месяцев образовать надежного солдата, который бы с успехом мог нести службу мирного и военного времени, в течение от 2 до 5 лет. Мало того, в такое короткое время он должен усвоить военное дело настолько, чтобы многие годы спустя им можно было с успехом воспользоваться на войне, когда в качестве резервиста или ополченца он снова призывается на службу [31, л. 1].

Между тем военное дело, как и все остальное, значительно двинулось вперед, и требования нашего времени от солдата и особенно от офицера значительно увеличились против того, чем довольствовались в этом отношении еще в недавнем прошлом. Невольно встает поэтому вопрос: как удовлетворить этим, противоречащим друг другу, условиям? Как обставить службу солдата и офицера в мирное время, чтобы она обеспечивала возможность большей их подготовки в меньший, сравнительно с прежним, срок?

Этот важный и трудный вопрос занимает теперь военных всех армий, и нельзя сказать, чтобы везде он был решен удовлетворительно [31, л. 1].

…Настоящая записка касается лишь вопроса: как достигнуть того, чтобы при коротком сроке службы обучению солдата было посвящено возможно больше времени.

Главные виды расхода людей следующие:

1. убыль по причине болезни;

2. внутренние наряды в пределах части;

3. внешние гарнизонные наряды и работы;

4. командировки;

5. отпуски и некомплект против штатов [31, л. 1 об.].

…В Германии и Австрии при общем расходе людей, едва достигающем 1/3 нашего, штат всех воинских частей постоянно содержится в полном количестве. В обоих государствах, также во Франции, командирам частей не разрешается иметь людей, лошадей или предметов материальной части, недостающих до штата. Все непременно и всегда должно отвечать определенному для времени и места штату. В Германии, например, недостающих до штата людей можно иметь не более 2–3 на полк и притом в течение не более двух месяцев. Напротив, у нас, при расходе людей втрое большем, число недостающих до штата достигает иногда громадных размеров. Так, во время бытности моей начальником штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии, вследствие исключения из списков людей, без вести пропавших и поступивших в госпитали, во время минувшей войны 1877–1878 гг., еще в 1881 г. до 1000 с лишком людей в дивизии недоставало [31, л. 10 об., 10 а].

Можно ли при таких обстоятельствах удивляться, если солдат санкт-петербургского гарнизона, не спящий от 3 4 ночей в неделю и часто несущий службу двое суток подряд, находит военное время и даже переход через Балканы менее утомительным, чем мирную службу.

Ввиду всего сказанного, сокращение расхода людей и в связи с ним тщательный пересмотр всех наших положений, прямо или косвенно до него относящихся, – сокращение переписки, уничтожение вольных или других работ, устройство военно-почтовых станций, постройка казарм и строгое соблюдение штатов, – являются настоятельной необходимостью, без чего при коротком сроке службы правильное обучение войск в мирное время и накопление надежного резерва – главной и самой важной цели существования современных армий – не возможны» [31, л. 10а].

Как генерал-инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич Старший интересовался и расписанием занятий в армейских полках. Например:

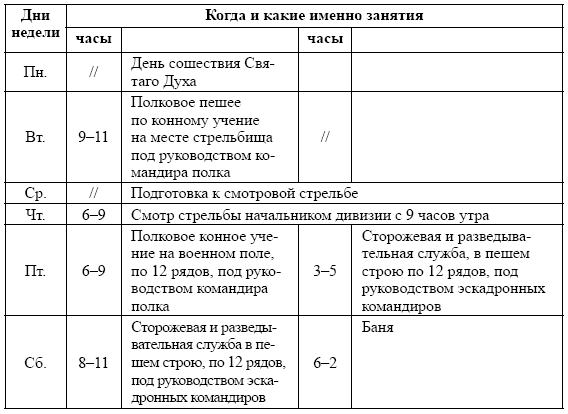

Таблица 2

Расписание занятий в эскадронах

Лейб-гвардии Атаманского Его Ими. Высочества Наследника Цесаревича полка с 13 по 19 июня 1888 г.

[33, л. 1 об.].

Заметим, что по религиозным праздникам занятий у солдат не было, а обычные (не послепраздничные) будни русских солдат начинались с 6 часов утра, как и подобает людям, живущим по христианскому уставу, к коим относились и реально так жили и начинали свой день все представители царской фамилии.

Кроме того, заботы великого князя Николая Николаевича Старшего об армии, ее личном составе, были также связаны с заботой и о животных – лошадях, необходимых для кавалерии.

Лошадь у русских издавна, как животное, приносящее огромную пользу не только в хозяйстве, но и на поле боя, погибающее вместе с солдатами, офицерами и полководцами, заслужила трепетное к себе отношение. Поэтому неформально, не на религиозном, а на ментальном уровне, употребление в пищу мяса лошади считается грехом. Так же, как ветхозаветные, иудаисты не употребляли в пищу кровь, русские не едят конину. «На своей еде едет!» – так до революции говорили русские о представителях кочевых народов, когда видели их скачущими на лошади. До сегодняшнего дня конину в пищу не употребляют как минимум казаки (и их потомки) и старообрядцы.

Приказ по кавалерии № 10 от 1 августа 1887 г., изданный великим князем Николаем Николаевичем Старшим, был посвящен новым правилам ковки лошадей:

«В видах обеспечения кавалерии в военное время необходимым количеством подков и с целью облегчить приготовление машинным способом значительного запаса их, я признал возможным установить, чтобы летние подковы для строевых лошадей кавалерии изготовлялись как в мирное время в полковых и эскадронных кузницах, так и в запасе, для военного времени – без шипов, а в зимнее – с ввинчивающимися шипами» [29, л. 1].

Взамен руководства для ковки от 1866 г. № 3 Николай Николаевич Старший приказал составить новое. Были сделаны следующие изменения:

а) размеры толщины и ширины подковы несколько увеличены с той целью, чтобы та же подкова, но с просверленными на концах у ветвей ее винтовыми отверстиями могла служить и для зимней ковки;

б) в зимних подковах на обоих концах ветвей сделаны завинтованные отверстия, чтобы подкова могла быть годна как на правую, так и на левую ногу, завинчиваться в наружную ветвь – острый, а во внутреннюю – тупой шип;

в) с той же целью пригодности подков как на правую, так и на левую ногу введено правило пробивать одинаковое число гвоздевых отверстий как на наружной, так и на внутренней ветвях подков» [29, л. 1].

Нужно сказать, что данные изменения ковки лошадей в целом принесли с собой более гуманное отношение к лошадям. Особенно если сравнить их с предыдущими правилами. На прилагаемых к приказу архивных рисунках все новые изменения были подробно зафиксированы. К руководству также приложены рисунки, наглядно поясняющие правила расчистки копыт.

Кроме того, великий князь подтвердил к исполнению свой же приказ 1866 г. № 3:

1) для постоянного упражнения в ковке для кузнецов – чтобы каждая строевая лошадь была перекована не далее, как через 6 недель, подковывать ежедневно в каждом действующем эскадроне по 3 лошади;

2) когда в течение 6 недель таким образом будут подкованы лошади всего эскадрона, начать перековывать тех лошадей, которые были кованы сначала;

3) во всех действующих частях гвардии и армии иметь лошадей раскованными: летом – если назначено будет травяное довольствие, а осенью и зимой, если по расположению частей возможно, но не далее января месяца;

4) в бригадах кавалерийского запаса в отношении ковки молодых лошадей руководствоваться приказом 1884 г. № 18;

5) подковывать каждую из них не менее 2 раз в течение пребывания ее в кадре, обращая при этом особое внимание на правильную расчистку;

6) в то время, когда лошади не куются, кузнецов занимать изготовлением подков и гвоздей для ковки, а также расчисткой копыт, чтобы придать копытам правильную форму;

7) начальникам частей обращать внимание на исправность кузнечных инструментов [29, л. 1–1 об.].

Между прочим, в русской дореволюционной кавалерии использовались уральские лошади. Их покупали по 125 руб. за лошадь, но с приводом их из Уральска самими уральцами в Сызрань [29, л. 6].

Великий князь Николай Николаевич Старший был женат на Александре Фредерике Вильгельмине (в православии великой княгине Александре Петровне), старшей дочери герцога Ольденбургского Константина Фридриха Петра. Имел сыновей: великих князей Николая Николаевича (6 ноября 1856) и Петра Николаевича (10 января 1864). Жена и дети вероисповедания православного [22, л. 52 об.].

За ним были имения:

родовое: мыза Знаменская, близ Петергофа;

благоприобретенное – Минской губернии Борисовского уезда – Борисовщина 180000 десятин земли с населенными 7000 крестьянами, и в Крыму, на южном берегу около Ялты, 8 десятин, пожалованных Его Величеством (по-видимому, Александром III. – О. Ф.), под названием Катимейс [22, л. 52 об.].

Правда, личная жизнь у этого человека не была простой: у него произошла размолвка с семьей (об этом говорит его завещание). Дело в том, что первый брак великого князя Николая Николаевича Старшего распался. Он публично, вместе с духовником великой княгини протоиереем Василием Лебедевым, обвинил свою первую жену в измене, изгнал ее из Николаевского дворца, отняв все драгоценности и подарки. Александр II выслал ее за границу «на лечение», приняв на себя все расходы по содержанию изгнанницы. До конца жизни она прожила в основанном ею Киевском Покровском монастыре. Однако с достоверностью нельзя сказать, кто из супругов был настоящим виновником распада их семьи. Развод формально оформлен не был.

Второй женой великого князя (без оформления) была балерина Екатерина Гавриловна Числова. У них родилось пятеро детей, которым в 1883 г. была высочайше пожалована фамилия Николаевы и дворянство. Этой фамилией именовалась и сама Екатерина Гавриловна.

Копия завещания великого князя Николая Николаевича Старшего, относящаяся к 1880 г., показывает, что он все завещал Екатерине Гавриловне Николаевой, а после ее смерти – ее детям (Ольге, Екатерине, Владимиру, Николаю и Галине).

Сыновьям же (видимо, от первого брака. – О. Ф.) – вещи с квартир и имений (которые не будут забраны ею). Позже же – ее дочери Ольге.

Само завещание он оставил у Е. Г. Николаевой запечатанным в конверте [21, л. 1, 1 об., 2].

В два последние года жизни (1890–1891 гг.) за здоровьем великого князя Николая Николаевича Старшего наблюдал профессор Ковалевский, – об этом говорят записи и заключения профессора, сделанные на 176 листах [28].

Достаточно подробно о героических походах великого князя Николая Николаевича Старшего сказано в главе I.

Николай II. Причины неоднозначности исследовательских оценок в отношении правления Николая II, на наш взгляд, следует искать в особенностях биографии царя. Зять последнего российского императора великий князь Александр Михайлович, который был также другом наследника с детских лет, в своих воспоминаниях проливает свет на некоторые аспекты этого непростого вопроса. Так, он пишет о том, что ни один из воспитателей цесаревича (а их было трое: сухой, замкнутый генерал, швейцарец-гувернер и молодой англичанин, более всего любивший жизнь на лоне природы) не имел представления об обязанностях, которые ожидали будущего императора всероссийского. Они учили его тому, что знали сами, но этого оказалось недостаточно [3, с. 174–175].

Будущий император Николай II накануне окончания образования мог ввести в заблуждение любого оксфордского профессора, который принял бы его за настоящего англичанина по причине блестящего знания английского языка. Точно так же знал Николай Александрович французский и немецкий языки. Остальные его познания сводились к разрозненным сведениям по разным отраслям, но без возможности их применения в практической жизни [3, с. 175].

В Николае II рано начала развиваться большая любовь к военной службе. Эта служба, по мнению великого князя Александра Михайловича, как нельзя более соответствовала складу его характера [3, с. 175]. Он был командиром эскадрона лейб-гусарского полка. 2 года прослужил офицером Гвардейской конно-артиллерийской бригады. Ко всем обязанностям относился серьезно и добросовестно. В 1894 г. был командиром батальона л-гв. Преображенского полка в чине полковника. В течение последующей жизни Николай II продолжал оставаться в этом сравнительно скромном чине, поскольку считал недопустимым пользоваться прерогативами власти для повышения себя в чинах [3,с. 175].

Скромность создала ему большую популярность в среде офицеров-однополчан, но разговоры в офицерских собраниях не могли расширить его умственного кругозора. А система воспитания в Гатчинском дворце его отца Александра III диктовала никогда не обсуждать вопросы политики. Там существовало молчаливое соглашение насчет того, что царственные заботы царя не должны были нарушать мирного течения его домашнего быта [3, с. 176].

Каждый присутствовавший при кончине Александра III из числа родственников, врачей, придворных и прислуги сознавал, что страна потеряла в лице государя ту опору, которая препятствовала России свалиться в пропасть. Никто не понимал этого лучше самого Николая II, поделившегося с зятем мыслью о том, что «он еще не подготовлен быть царем и не может управлять империей» [3, с. 177–178]. Но друг Сандро ничем не мог помочь ему в этой ситуации, поскольку сам в вопросах государственного управления разбирался еще меньше. Единственный совет, который можно было дать, – перечислить имена людей, на которых мог положиться новый император. Что и было сделано. При этом в глубине души Сандро сознавал, что отчаяние Николая имело полное основание и что все они стояли перед неизбежной катастрофой [3, с. 178].

Наши предположения относительно методики управления страной, к которой прибегал Николай II, оправдались и нашли подтверждение в книге воспоминаний великого князя Александра Михайловича. Как слабый правитель последний российский император, пытаясь каким-то образом обуздать ситуацию и находясь в положении главного лица в государстве, от которого зависело принятие окончательных решений, всегда мучился одним и тем же вопросом: «Как поступил бы в данном случае на его месте его отец?» [3, с. 184].

Таким образом, каждый раз, пытаясь просчитать вероятную реакцию Александра III на конкретные события в стране, последний русский царь, безусловно, испытывал трудности. В такие моменты новый царь проявлял себя не только слабым правителем, но и слабым стратегом. Не доверяя собственному политическому чутью, первое, что, на наш взгляд, следовало бы сделать Николаю Александровичу, – это обратиться к применению знаний из области военной тактики и стратегии.

Предположение о том, что у него не было таких знаний вообще, не подтверждается участием царя в Первой мировой войне, когда под его руководством наша армия начала одерживать победы. Поэтому как военный он обладал несомненным талантом.

Возможно, знаний в области тактики и стратегии у Николая II было недостаточно. Поэтому он и обращался к опыту отца, а также к опыту некоторых родственников (дяди Алексея – великого князя Алексея Александровича, Николая Николаевича Младшего).

Учиться у достойных родителей, к коим принадлежал Александр III, – дело, конечно, хорошее. Но, во-первых, при просчитываниях возможной их реакции всегда велика вероятность совершения ошибки не только со стороны просчитывающего, но и просчитываемого, который тоже был человеком, а следовательно, мог ошибаться. И великий князь Александр Михайлович пишет о таких ошибках императора Александра III. Предпоследний царь был врагом звучных фраз и мелодраматических эффектов и, по-видимому, человеком, тонко чувствовавшим людей, добрым и в чем-то даже сентиментальным. Александра III можно также охарактеризовать не только как человека честного, но даже как правдолюбца. Именно последнее качество, на наш взгляд, в совокупности с тем, что он прекрасно разбирался в людях, побудило его к заключению рискованного военного союза с Францией, а не с Германией, что неизбежно навязало России ту роль, которую ей пришлось играть в Первой мировой войне. В данном случае император больше сориентировался на людей, а не на ситуацию, и это привело к катастрофе. Как человеку ему простительно было негативно отреагировать на фарисейский характер Вильгельма II и его истеричную манеру поведения. Но для правителя 1/6 части Земли это было непростительной ошибкой. Кроме того, по мнению великого князя, предпоследний царь не был провидцем будущих ошибок во внешней политике Николая II, последствий неудачной Русско-японской войны, а также он переоценивал наше военное могущество [3, с. 79].

Последнему императору следовало бы больше ориентироваться на мнение таких здравомыслящих и профессиональных родственников, как его зять великий князь Александр Михайлович. В своих воспоминаниях он приводит соображения относительно мер, которые были способны продлить существование монархии в России.

«При всех погрешностях Романовых, которые окружали русский Императорский трон в его самые критические годы, их преданность династии и врожденный патриотизм могли бы быть использованы Государем, если бы он понял, что его родственники должны были иметь право выбирать себе карьеру помимо военной службы. Даже наименее одаренные из них могли бы с большим успехом занимать административные посты в Империи, чем те бюрократические роботы-изменники, которые во второй половине царствования Николая II захватили министерские и губернаторские портфели. Тот же дядя Алексей – эта непревзойденная карикатура на генерал-адмирала, с успехом подошел бы к роли, которая требовала бы от своего исполнителя знания чужих стран и его способности “ассимиляции”.

Ни один правитель, будь он императором, президентом, левым министром или же диктатором, не может себе позволить роскоши пренебречь своими ближайшими сподвижниками в распределении ответственных государственных постов. Невозможно вообразить себе Сталина, который отдавал бы предпочтение посторонним людям неопределенных политических взглядов и отстранял бы от власти старых вождей большевистской партии.

В этом моем представлении нет никакой утрировки. Отдельный человек не может быть сильнее своей партии, и ни один человек не может править без помощи своих сторонников. Последний русский царь должен был вести себя, как глава партии господствовавшего режима, когда напор революции требовал от министров не столько особых способностей и талантов, сколько беззаветной преданности престолу. Взирая на толпу двуличных дворян, изнеженных придворных и плохих бюрократов, царь должен был понять, что он мог рассчитывать только лишь на преданность своих ближайших родственников для выполнения его предначертаний и передачи приказаний своим верноподданным, которые, потеряв веру в министров, еще сохраняли веру в крепость императорского трона. Конечно, нельзя было требовать, чтобы государь образовал бы совет министров из великих князей; я далек от этой мысли. Мы просто хотели, чтобы нам позволили занимать должности в различных казенных учреждениях и преимущественно в провинции, где мы могли бы быть полезны тем, что служили бы связующим звеном между царем и русским народом.

В ответ на это государь указывал нам на традиции династии Романовых.

– В продолжение трехсот лет мои отцы и деды предназначали своих родных к военной карьере. Я не хочу порывать с этой традицией. Я не могу дозволить моим дядям и кузенам вмешиваться в дела управления.

Это решение царя было отчасти продиктовано нашептыванием министров, частью же было принято под влиянием поведения его дядей.

Как всегда бывало с императором Николаем II, государственный здравый смысл был в нем затемнен эмоциональными комплексами, но большая часть его поступков была неразрешимой загадкой для каждого, кто не был знаком со всеми обстоятельствами его детства, воспитания и первых десяти лет его царствования» [3, с. 162–163].

Кстати, на необходимость преобразований во внутренней политике последнего русского царя указывал и сэр Джон Хэнбери-Уильямс: «Главную трудность для Его Величества представляет полное отсутствие методов, позволяющих отделить истинное от ложного. В России давно существует противоречие между дедовскими способами сто- и тысячелетней давности и современностью, но если до конца войны самодержавное правление продержится, то после ее окончания неизбежна борьба двух систем» [38, с. 71].

Эпоха Николая II в целом ознаменовалась неустойчивостью линии политического курса самодержавия. Помимо мнений родственников и государственных деятелей, на царя огромное влияние оказывало так называемое общественное мнение, принадлежавшее невежественным в военных делах газетчикам и журналистам. Именно под влиянием последнего Николаем II порой принимались заведомо неверные решения, приведшие к гибели большого количества моряков и офицеров. Чего только стоит приказ о направлении на Дальний Восток Балтийского флота, а также эскадры генерала З.П. Рожественского во время Русско-японской войны!

Надо отдать должное императору Николаю II, он совершенно по-другому подошел к своей роли главы государства в период Первой мировой войны. Он принял решение возглавить армию в качестве Верховного главнокомандующего в критической ситуации всеобщего отступления русских войск на Западном и Юго-Западном фронтах в августе 1915 г., в дни хаоса и паники. Несмотря ни на какие протесты общественности и интриги придворных кругов (которые при этом поддержала значительная часть министров русского правительства), он провел это решение в жизнь с той твердостью, мужеством и спокойствием, которые на деле всегда (а особенно в решительные минуты) отличали императора Николая II. И почти сразу же после его переезда в Ставку наступило успокоение и в армии, и в Генеральном штабе. Проведенная осенью 1915 г. Вильно-Молодечинская операция показала, что боевой дух русских войск не сломлен, что даже «снарядный голод» и острый недостаток других боеприпасов не может обескуражить армию, сражающуюся под началом своего царя. Войска постепенно стали получать необходимое оружие и снаряды, благодаря ускоренному развитию отечественной военной промышленности. Этого, несмотря на бюрократические препоны и спекуляции различных дельцов, наживавшихся на войне, удавалось добиться, прежде всего, теми непрестанными заботами и усилиями, которые предпринимал император, уделявший особое внимание собственному производству и приобретению у союзников новых видов вооружения – тяжелых аэропланов, бронеавтомобилей, усовершенствованных артиллерийских орудий, строительству новых линкоров и линейных крейсеров для русского флота. К концу 1916 г. стала возможной и разработка плана стратегического наступления на Западном фронте. Весной 1917 г. должно было начаться общее, совместное с союзниками, наступление на Германию, которое планировалось развернуть на двух главных театрах военных действий – в России и на Западе: во Франции и Бельгии. Измотанная годами войны на два фронта Германия, естественно, не смогла бы долго сопротивляться натиску русской армии, которая, несмотря на серьезные трудности, все же находилась в лучшем состоянии, чем это описывают некоторые недобросовестные исследователи. Не хуже обстояли дела и на юге – здесь намечалось провести операцию на Босфоре, которая при умелом руководстве, правильной тактике и концентрации сил имела все шансы на успех. После разгрома основных турецких сил открывалась прямая дорога не только на Константинополь, но и на Ближний Восток [38, с. 5–7].

Председатель Совета министров Российской империи В. К. Горемыкин свидетельствовал: «Государь не раз говорил мне, что никогда не простит себе, что во время японской войны он не стал во главе действующей армии. По его словам, долг царского служения повелевает Монарху быть во время опасности вместе с войском, деля и радость, и горе. Когда на фронте почти катастрофа, Его Величество считает священной обязанностью Русского Царя быть среди войска и с ним либо победить, либо погибнуть» [38, с. 1 (форзац)]. На наш взгляд, реализация в жизнь этого решения была бы проявлением высшей глупости, ибо что мог сделать император в противостоянии модернизированной армии Микадо? В лучшем случае попасть в плен. Тогда условия мира могли быть еще более позорными и унизительными. Для его участия в той войне подходящими были бы условия, созданные предварительной должной подготовкой к столкновению с Японией.