Полная версия:

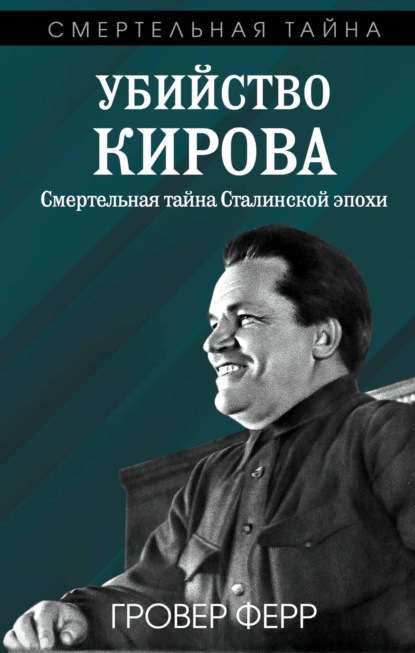

Убийство Кирова. Смертельная тайна сталинской эпохи

Мы приходим к выводу, что оба автора начали с предвзятой мысли, которая также является сегодня официальной позицией правительства России, как это было при предшествовавшем ему режиме Горбачева: что был виноват один Николаев, а всех остальных «подставили». Однако этому выводу противоречат все факты, как показывает изучение этих данных. Мы рассматриваем и раскрываем ошибки, которые допускают Кирилина и Лено, их ошибочные рассуждения и неправильное толкование первоисточников, которые приводят их к неверному выводу.

Мы также обращаемся к большому количеству фактов, которые относятся непосредственно к делу Кирова, но которые не используют ни Кирилина, ни Лено. Возможно, не случайно, что все эти факты подтверждают гипотезу, что Николаев действительно был частью зиновьевского заговора – то есть вывод, к которому пришли советское обвинение и правосудие в 1930-е годы.

Мы не пытаемся объяснить тот факт, что Кирилина и Лено делают множество ошибочных предположений, ошибок в рассуждениях и аргументации и опускают в своих размышлениях важные данные. Трудно представить себе, что эти ученые допустили столько вопиющих ошибок, не заметив их – то есть трудно поверить, что некоторые из них не были сделаны намеренно, чтобы попытаться «притянуть за уши» свои выводы к прокрустову ложу предвзятого «официального» вывода, что виновен был лишь Николаев.

Однако легко недооценить влияние твердо устоявшейся, привилегированной, пристрастной системы анализа на умы ученых. Поистине велико и давление, как психологическое, так и академическое, оказываемое с целью получения вывода, приемлемого для ведущих фигур в области советской истории, а также для чиновников в России, которые контролируют доступ к архивам. Поэтому затруднения в профессиональном (или каком-либо другом) плане при получении вывода, который как бы хорошо не был продемонстрирован, будет неприятен для влиятельных сил в архивных, политических и академических кругах, понятны для любого, кто знаком с высокой политизированностью советской – и более того – всей коммунистической истории.

Мы уделяем очень большое внимание анализу и детализации недостатков исследований Кирилиной и Лено. Мы посвящаем особое внимание ключевым деталям аргументов Кирилиной и Лено – «первому признанию» Николаева и, в случае Лено, статье Генриха Люшкова в японском журнале «Кайдзо» 1939 г. Это необходимо, чтобы «подготовить почву» – установить, что эти наиболее авторитетные труды по этому делу не смогли разрешить вопрос об убийстве Кирова. Наша задача подобна задаче архитектора, который, когда его позвали произвести инспекцию строения, обнаруживает, что его конструкция до самого фундамента настолько полна изъянов, что все здание нужно разрушить до основания и возвести на его месте качественное строение. Как только мы установили, что исследования и Кирилиной, и Лено некомпетентны, и что любое объективное расследование убийства Кирова нужно начать снова с самого начала, мы приступаем к этой задаче.

Проблема, которая встает перед каждым, кого интересует убийство Кирова, заключается в том, что Российское правительство продолжает держать под грифом «совершенно секретно» большую часть материалов следствия по убийству Кирова, а также последующих и связанных с ним следствий по Кремлевскому делу, по трем московским «показательным процессам» и по делу Тухачевского.

В России существует предписанное законом 75-летнее ограничение на истечение срока (секретности) в отношении документов, которые должны быть рассекречены и преданы огласке. Многие документы 1930-х годов действительно стали достоянием гласности. Однако большинство следственных материалов, связанных со всеми этими предполагаемыми заговорами, все еще остаются под грифом «совершенно секретно» и недоступны даже доверенным ученым. Тем не менее столько первоисточников было опубликовано за последние 20 лет, что мы утверждаем: у нас есть достаточно данных, чтобы окончательно разрешить дело об убийстве Кирова.

Результаты. В полезном обсуждении хрущевской кампании по «реабилитации» тех, кто был осужден за соучастие в убийстве Кирова, Лено правильно располагает дело Кирова в основании процессов 1930-х годов по делу заговорщиков в Советском Союзе.

Если официальные обвинения в первых двух процессах – что бывшие сторонники Зиновьева устроили заговор, чтобы убить Кирова – были полностью фиктивны, то официальные обвинения во всех последующих показательных процессах разваливаются… Но если была какая-то доля правды в обвинении, что зиновьевцы устроили заговор с целью убийства Кирова, то это сохраняло возможность доказательства того, что более поздние обвинения были также обоснованы, по крайней мере, частично (Л 591–592).

Лено правильно понимает последствия дела Кирова. Хрущев стремился разоблачить на тот момент каноническую версию советской истории в 1930-е годы и создать иную версию, новую от начала до конца, по которой Сталин был преступником, который оклеветал и казнил огромное количество невинных членов партии. Чтобы создать эту новую историю, ему пришлось начать с того, чтобы полностью переписать дело Кирова.

Затем Лено цитирует некоторые из ложных утверждений, на которые пошли Хрущев и его сторонники, чтобы убедить более просталинских членов Президиума партии, что все те, кто были признаны виновными в убийстве Кирова, за исключением Николаева, были невиновны, их «подставили». Однако, как мы покажем, Лено все-таки слишком доверчив ко лжи Хрущева. По словам Лено, Хрущев и его приспешники в основном были правы, делая в одном секретном отчете вывод, что Николаев действовал один, хотя они и скрыли многие улики, уничтожили другие и в целом солгали в своем исследовании.

Хрущев сознавал, что полное переписывание Советской истории делало необходимым полное изменение приговоров в деле Кирова. Правильно и обратное: чтобы восстановить первоначальный приговор в отношении подсудимых в декабре 1934 г., процесс по делу Кирова предполагает, что обвиняемые в делах о заговорах, которые последовали за ним – процесс Московского центра в январе 1935 г., Кремлевское дело 1935 г., три московских «показательных» процесса 1936, 1937 и 1938 гг. и процесс по делу Тухачевского в июне 1937 г. – могли вполне быть виновными. Поскольку все три «показательных» процесса вовлекли Льва Троцкого, это увеличивает вероятность того, что Троцкий мог тоже быть виновным. Это также наводит на мысль, что другие партийные лидеры, которых судили и казнили на закрытых процессах, или хотя бы немногие из них тоже могли быть виновными.

Короче говоря, вся постхрущевская парадигма Советской истории, которую мы здесь называем, краткости ради, «антисталинской» системой взглядов или, проще, «антисталинской парадигмой», находится под угрозой из-за расследования дела об убийстве Кирова, при этом некоторые из ее опорных «фактов» сомнительны и не внушают доверия. Это вызвало бы переоценку одной из крупных исторических фигур 20-го столетия, Иосифа Сталина, и, следовательно, всей истории Советского Союза, в которой Сталин и период его власти являются очень важной частью.

Перемена парадигмы такого масштаба поколебала бы любую академическую дисциплину. Можно утверждать, что особенно угрожающим это было бы в такой явно политически перегруженной области, как исследование коммунизма, жизненно-важной частью которого неизбежно является Советская история. Наверно, неудивительно, что немногие ученые желают столкнуться лицом к лицу с перспективой отстаивать такие изменения. Как мы утверждаем в настоящем исследовании, в своем «Введении» Лено уверяет своих читателей в том, что он непреклонный антикоммунист и антисталинист, несмотря на то, что он и делает вывод, что в этом конкретном случае Сталин невиновен, поскольку не отдавал приказа убить Кирова.

То, что Лено почувствовал необходимость опубликовать то, что можно было бы назвать заявлением о его «политической надежности» только потому, что он пришел к выводу, что совокупность улик показывают, что Сталин не совершал определенного преступления, в котором его подозревали другие, и несмотря на то что и Советский режим под руководством Горбачева, и Российское правительство с тех пор согласны в этой оценке, свидетельствует о напряженной политической и моральной атмосфере, окружающей практически любой вопрос истории сталинского периода.

Дело об убийстве Кирова – это одна из небольшого числа кардинальных и, таким образом, «актуальных» проблем в Советской истории. Среди других таких проблем: Московские процессы, «Большой террор» (известный также под более точным названием «Ежовщины») и «Закрытый доклад» Никиты Хрущева перед XX партсъездом в 1956 г. Все эти события неразрывным образом связаны с «делом Кирова».

Конечно, есть и другие важные события в Советской истории этого периода, такие как коллективизация, голод 1932–1933 гг., Пакт Молотова-Риббентропа и бойня в Катынском лесу, которые не связаны с делом Кирова, за исключением того момента, насколько все они касаются сталинского руководства. И тем не менее убийство Кирова является фундаментальным для нашего понимания как элитарной, так и массовой политики 1930-х годов в СССР и фактически судьбы самого социализма.

Мнение, что Киров был убит «убийцей-одиночкой» и, следовательно, Сталин ложно обвинил всех остальных из тех, кого обвинили в соучастии и заговоре, является фундаментальной частью антисталинской системы взглядов. Это, в свою очередь, означает, что многие люди – некоторые из них влиятельные в науке и даже в политике и средствах массовой информации – будут недовольны любыми исследованиями, которые усомнятся в этой системе взглядов, невзирая на доказательную базу таких исследований. Историческая легитимность не только России, но и других постсоветских государств строится на очернении сталинского периода и на определенных основных событиях, на которые ссылаются, чтобы оправдывать это очернение. Идеология антикоммунизма, всегда восторженно поддерживаемая по очевидным причинам мощными капиталистическими силами, также связана с очень отрицательной трактовкой всякого рода коммунизма, особенно сталинского.

Поэтому неудивительно, что ученые остерегаются делать выводы, которые окажутся непопулярными в важных кругах. Могущественные научная, экономическая и политическая элиты, элита средств массовой информации и другие влиятельные элиты решительно настроены поддерживать негативные исторические представления о Сталине и Советском Союзе его эпохи. В то же время нет соответствующих влиятельных заинтересованных людей, который могли бы спокойно, а тем более благосклонно рассмотреть более положительные трактовки. Очевидно, что нет влиятельных заинтересованных групп, которые поддержали бы объективное исследование, чтобы узнать правду с помощью лучшей методики, «а там уж как получится».

При рассмотрении с этой точки зрения возможно менее удивительно, чем это могло бы быть в противном случае, что до настоящего исследования ни один ученый никогда не подходил к данным первоисточникам в деле по убийству Кирова объективно и не решал это дело, словно это была просто еще одна историческая, хотя и захватывающая, задача. Каковы бы ни были их причины, но ни Кирилина, ни Лено не сделали этого. Улик, которые они сами приводят, – не говоря уже об очень большом количестве данных из первоисточников, которые им бесспорно известны, но которые они просто опустили, – достаточно для доказательства того, что их выводы неправильны. На основании этих доказательств просто не может быть никаких сомнений, что Киров был убит в результате заговора подпольных террористов-зиновьевцев.

Наш анализ. Данное исследование начинается с подробного обзора двух самых недавних научных исследований дела Кирова – Кирилиной и Лено. Эти две книги также единственные, авторы которых получили допуск к многим первоисточникам и обращаются к ним. Ни одно исследование дела Кирова до Кирилиной не могло воспользоваться первоисточниками, которые были обнародованы после распада Советского Союза в 1991 г.

Мы посвящаем гораздо больше внимания исследованию Лено 2010 г., потому что оно все-таки новее, а, кроме того, гораздо полнее. Лено переводит целиком или обычно частично большое количество важных исходных документов. Лено также откровенно обращается к книге Кирилиной. Его исследование – самое свежее и наиболее авторитетное исследование убийства Кирова на сегодняшний день. Как мы покажем, исследование Лено характеризуется очень серьезными изъянами. Тем не менее, из-за беспрецедентного доступа Лено к материалам-первоисточникам и исключительному объему его исследования любой пересмотр убийства Кирова нужно начинать с подробной критики версии Лено. Мы посвящаем ему несколько глав.

Мы подробно исследуем ряд особенно важных первоисточников. Некоторые, такие как первый допрос Николаева, также рассматриваются как Кирилиной, так и Лено. Другие, такие как статья Генриха Люшкова в апрельском номере японского журнала «Кайдзо» 1939 г., исследует лишь Лено. Мы, кроме этого, изучаем третью многочисленную группу очень важных доказательных документов, которые являются важным свидетельством в убийстве Кирова и тем не менее были полностью проигнорированы Кирилиной и Лено, хотя они знали или, по крайней мере, должны были знать о них.

В заключительной главе мы рассказываем в общих чертах то, что мы считаем главными выводами и следствиями нашего исследования – что версия об убийстве Кирова, постепенно раскрытая на процессах декабря 1934 г. – января 1935 г., на допросах по Кремлевскому делу (в этом случае у нас нет судебных протоколов) и досудебных и судебных материалах Московских «показательных судов» 1936, 1937 и 1938 гг., в основном правдива. Заговоры, на которые ссылались на этих процессах, действительно существовали, и убийство Кирова было одним из проявлений этих заговоров. Этот вывод диаметрально противоположен единодушному мнению ученых со времен хрущевской эпохи как внутри, так и за пределами СССР/России.

Мы сознаем, что этот вывод будет крайне неприятен, даже неприемлем для некоторых ученых в сильно политизированных областях Советской и коммунистической истории. Тем не менее при том документальном материале, который мы имеем, это единственно возможный объективный вывод.

Данное исследование убийства Кирова – одно из ряда недавних исследований, заключения которых стремятся опровергнуть «антисталинскую» систему взглядов исключительно на доказательной основе. Мы делаем вывод, что новая история Советского Союза в эпоху Сталина, разительно отличающаяся от версии, имеющей хождение с хрущевской эпохи, сейчас заменяет «антисталинскую» парадигму исключительно на основании фактических доказательств.

Глава 1

Книга Кирилиной

В своей вводной главе Лено заявляет, что он «больше всего обязан Алле Кирилиной, наиболее компетентному ученому в мире по вопросу убийства Кирова» (Лено, стр. 15 [далее в книге – Л 15]). Книга Кирилиной называлась «Рикошет» – этим названием она хотела сказать, что хотя Николаев был «убийцей-одиночкой», но пуля, которая убила Кирова, «срикошетила», убив многих других. Эта книга Кирилиной вошла как третья часть в ее более обширное исследование «Неизвестный Киров», опубликованное в 2001 г. (при цитировании мы будем ссылаться на это издание – как более свежее).

Для наших нынешних целей исследование Кирилиной убийства Кирова и его последствий важно, потому что Лено признает, что он много извлек из него. Мы рассмотрим «Рикошет» Кирилиной с двух точек зрения. Во-первых, мы продемонстрируем, что Кирилина не разрешила – более того, кажется, она даже не попыталась разрешить – вопрос об убийстве Кирова. Во-вторых, мы подчеркнем некоторые важные факты, которые приводит Кирилина и которые опустил или скрыл Лено, а также материалы, которые отсутствуют в гигантском исследовании Лено.

С хрущевской эпохи и особенно с более позднего горбачевского периода официальная точка зрения на убийство Кирова заключается в том, что убийца, Леонид Николаев, был «убийцей-одиночкой». Кирилина, Лено и практически все остальные «главные» ученые, работающие в области истории, приняли эту официозную точку зрения, из которой следует вывод, что Московские процессы были «подделками», а подсудимые – невиновными, несправедливо казненными Сталиным.

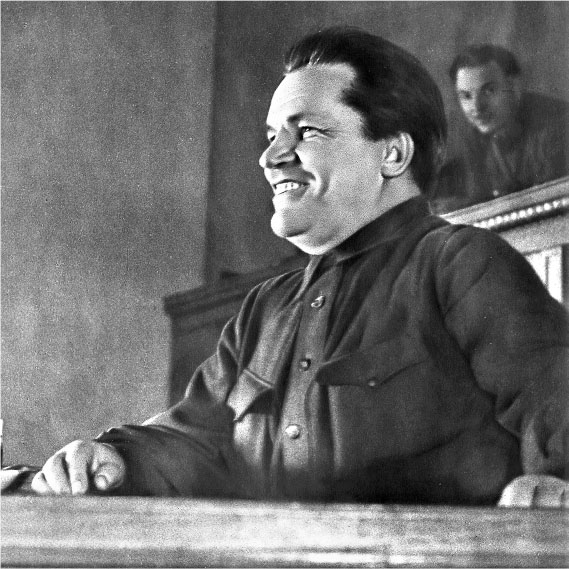

С. М. Киров

Складывается впечатление, что ученые-антикоммунисты приняли эту позицию лишь по идеологическим причинам. В настоящем исследовании мы показываем, что нет абсолютно никаких оснований для такого утверждения, и есть огромное количество улик, его опровергающих.

Кирилина начинает с допущения, едва ли не всеобщего среди большинства историков советского периода, что Московские процессы были судебными инсценировками, «фальсификациями» (К 205). Проблема с этим допущением заключается в том, что оно в основном предопределяет остальную часть исследования Кирилиной. Убийство Кирова играет очень заметную роль во всех трех публичных Московских «показательных» процессах 1936, 1937 и 1938 гг. Если предположить, что Московские процессы были инсценировками суда над невинными людьми, то не может существовать ни одного сообщника или соучастника преступления, совершенного Николаевым. Поскольку никто больше всерьез не верит, что Кирова велел убить Сталин, единственная остающаяся возможность, которую позволяет вышеупомянутое допущение того, что процессы были фальсификациями, состоит в том, что Николаев должен был действовать в одиночку.

Короче говоря, Кирилина «считает заранее решенным вопрос» об убийстве Кирова. Она не выдвигает гипотезу и не намеревается затем установить, подтверждают ли имеющиеся сведения эту гипотезу или какую-либо другую. Наоборот, она с самого начала допускает, что Николаев действовал в одиночку. Как мы продемонстрируем, Лено тоже поступает так. Подобно Лено, Кирилина цитирует множество документов, к которым она получила доступ первой из ученых. Эти документы очень интересны и важны. Более того, они вовсе не подтверждают ее предвзятый вывод.

Мы вкратце рассмотрим некоторые примеры того, что кажется проявлением некомпетентности в книге Кирилиной. Мы также укажем некоторые ложные утверждения, которые кажутся преднамеренными. Конечно, некая форма злоупотребления внутренне присуща такому труду, как труд Кирилиной, задачей которого декларируется рассказать читателям правду, «раскрыть преступление», но вместо этого приводятся пристрастные аргументы в пользу предвзятого вывода.

Более того, когда предвзятый вывод идет вразрез практически со всеми фактами, которые у нас есть, – а у нас огромное количество фактического материала о смерти Кирова – автор, преисполненная решимости отрицать этот факт и вместо этого поддержать версию событий, которая на каждом шагу противоречит доказательствам, вынуждена использовать любые способы в своей попытке исказить или скрыть истину. То, что кажется объективному читателю некомпетентностью, может также оказаться, как и намеренная ложь, скорее попыткой убедить и обмануть, нежели несомненной неспособностью, невежеством или чистейшей некомпетентностью.

Некомпетентность

Подобно Лено, труд которого мы рассмотрим позже, Кирилина делает ряд небрежных ошибок:

1. Она приводит газетное сообщение, где утверждается, что А. Я. Вышинский, обвинитель на Московских процессах и помощник обвинителя на процессе по делу об убийстве Кирова в декабре 1934 г., считал «признание царицей всех доказательств» (К 219).

Газета «Московский комсомолец в Питере» в номере за 6–13 декабря 2000 года опубликовала небольшую заметку, посвященную убийству Кирова. В ней подвергается сомнению, что убийство Кирова совершил Николаев, утверждается, что в основе тогдашнего признательного показания Николаева лежит неправильная концептуальная позиция генерального прокурора СССР А. Я. Вышинского, считавшего признание «царицей всех доказательств»…

Эта «утка» была опровергнута уже давно. Речь А. Я. Вышинского перед Пленумом Центрального Комитета в феврале-марте 1937 г., опубликованная в 1995 г., особенно критикует намерение полагаться на признания вместо других доказательств. В своей более поздней работе «Теория судебных показаний в советском суде» (Москва, 1941) Вышинский снова подвергает особой критике римско-католическую инквизицию. В одной из последних глав (раздел 3) Вышинский критикует то, что признание, даже когда оно получено под пыткой, считалось «царицей доказательств» в XV и XVI веках в Европе.

Способы «доказывания» были также чрезвычайно просты и своеобразны; наиболее надежным способом «доказывания» считалось применение физических страданий, пытки, под ударами которой легче всего было получить от обвиняемого собственное признание, почитавшееся «лучшим всего света доказательством», «царицей доказательств».

Хотя Кирилина критична в отношении других утверждений в этой статье, она никогда не подчеркивает ошибку автора (Бастрыкина) в ложном приписывании Вышинскому того, против чего сам Вышинский решительно возражал.

2. На с. 342 Кирилина заявляет:

Замечу, что эти слова впервые произнес Ягода на процессе право-троцкистского блока в 1938 году.

Протокол процесса не только демонстрирует, что Ягода никогда не произносил этих слов, но и что, напротив, Ягода определенно отрицал это. Ягода заявил на досудебных допросах, что его проинформировали об освобождении лишь после того, как это случилось. Мы еще подробно обсудим этот пункт в другой главе настоящего труда.

3. На с. 342–343 Кирилина снова настаивает:

Запорожец не имел никакого отношения к освобождению Николаева 15 октября, цитируя в качестве свидетельства свидетеля хрущевской эпохи Аншукова, который дал показания, что Запорожец (в то время) лежал в больнице в гипсе.

Однако Ягода никогда не заявлял, что Запорожец был в Ленинграде во время задержания Николаева 15 октября 1934 г. Напротив, в досудебном допросе от 19 мая 1937 г. Ягода заявил, что он «лично не давал никаких распоряжении о том, чтобы избавиться от Борисова. Запорожца в то время вообще не было в Ленинграде» (Генрих Ягода 184). На том же допросе Ягода показал, что он узнал о готовящейся попытке убийства Кирова от Енукидзе после конференции по поводу заговора право-троцкистско-зиновьевского блока летом 1934 г. Вот что отвечал тогда сам Ягода:

Ответ: Я вызвал из Ленинграда Запорожца (зам. ПП), сообщил ему о возможности покушения на Кирова и предложил ему не препятствовать этому.

Ответ: Об этом мне сообщил Запорожец спустя некоторое время после освобождения Николаева.

Вопрос: Что он Вам сообщил?

Ответ: Запорожец был в Москве, зашел ко мне и рассказал, что сотрудниками Оперода в Ленинграде был задержан некий Николаев, который вел наблюдение за машиной Кирова. Он был доставлен в ПП и у него после обыска у Губина были обнаружены материалы, свидетельствующие о террористических намерениях. Об этом доложил ему Губин, и Запорожец освободил Николаева (Генрих Ягода 181, 183).

Таким образом, Ягода никогда не заявлял, что Запорожец был в Ленинграде 15 октября, когда был задержан Николаев. Том «Генрих Ягода» был опубликован в 1997 г., книга Кирилиной «Неизвестный Киров» вышла четыре года спустя – в 2001 г. У Кирилиной было предостаточно времени ознакомиться с вышеупомянутым томом и понять, что заявление Аншукова не противоречит показаниям Ягоды. Она этого не сделала.

И. В. Запорожец

4. На с. 369 Кирилина замечает, что по закону от 1 декабря 1934 г. дела по террористам должны были рассматриваться без защитников и без права обжалования. Затем она отмечает, что на Московском процессе в августе 1936 г. защита была фактически разрешена, но права обжалования не предоставили.

По постановлению ЦКК от 1 декабря 1934 года предусматривалось вести дела террористов без защитников, при закрытых дверях, без права апелляции. На московском же процессе 1936 года есть и адвокаты, и публика. Возможно, это отступление от постановления и предоставление подсудимым права обжаловать приговор были «гарантией» Сталина в сговоре с обвиняемыми?

В таком случае воспользоваться этим правом им не дали. В ночь с 23 на 24 августа 1936 года суд объявил приговор, и в ту же ночь прямо из зала суда их увезли на расстрел (К 369).

Это неправда. После рассмотрения дела в суде апелляции ряда обвиняемых на процессе 1936 г., включая Зиновьева, Каменева, И. Н. Смирнова и Натана Лурье, были опубликованы на с. 3 газеты «Известия» от 2 сентября 1992 г., за несколько лет до выхода книги Кирилиной. У Кирилиной не было повода заявить, что этим обвиняемым отказали в праве апелляции. Либо Кирилина придумала этот «факт», либо слепо списала его из какого-то другого источника.

Ложные утверждения

Вдобавок к ошибкам таким, как вышеупомянутые, которые можно, вероятно, приписать некомпетентности или невнимательности, Кирилина делает много заявлений, которые точнее можно описать словами «намеренно вводящие в заблуждение» или «ложные утверждения». Все они являются попытками деакцентировать или игнорировать факты, которые подтверждают существование заговора, в который был вовлечен Николаев.