Полная версия:

Homo amicus: Деловой человек в поисках друга

Как могло случиться, что, имея душу от природы чувствительную, для которой жить – значило любить, я не мог до тех пор найти себе друга, всецело мне преданного, настоящего друга, – я, который чувствовал себя до такой степени созданным для дружбы[10].

К слову, Руссо, как и многие великие мыслители, и в зрелом возрасте испытывал трудности в отношениях – и не только с друзьями. Одна куртизанка, которую Руссо крепко обидел после их физической близости, предложила ему «оставить дам в покое» и «пойти и продолжить изучение своей математики»… Мы еще вернемся к этому великому французу, когда будем говорить об одиночестве, – ведь он знал в нем толк.

Переживания одиночества и активизация потребности в близкой и глубокой дружбе – нередкое явление для юности. В этом возрасте человек впервые открывает свой внутренний мир, осознает свою субъектность, осмысливает собственную идентичность – то, что Карл Густав Юнг называл самостью.

Гегель писал:

Дружба имеет своей почвой и своим временем юность… когда они [индивиды] соединяются и так тесно связываются друг с другом в едином умонастроении, единой воле и единой деятельности, что дело одного тотчас же становится делом другого. Этого уже нет больше в дружбе мужчин…[11]

Гегель не отрицает взрослую дружбу, но значительно сужает ее рамки степенью пользы и разумности потраченного на нее времени – в его рациональный век это понятно и простительно.

Людям, родившимся в не менее рациональном XX веке, в позднем СССР, знаком вкус романтического образа идеальной дружбы, воспетый кинематографом и литературой. Но никто не учил нас, как завязывать, поддерживать и укреплять дружбу во второй половине жизни. Дружба возвышалась, но не объяснялась. Дело, видимо, в том, что советская массовая культура, постулируя высшую ценность дружбы, не учила нас разрешать конфликты, договариваться и быть гибкими в отношениях с другими. Скорее наоборот: необходимым критерием искренности считалось умение говорить прямо и не юлить. А ведь дружба – тем более долгая близкая дружба между зрелыми людьми – невозможна не только без честности, но и без терпимости и гибкости.

По-настоящему близких друзей я обрел в уже более-менее зрелом возрасте, когда мне было около 30 лет. Кого-то из них я сохранил по сей день, от кого-то отдалился, с кем-то прекратил общение. Так бывает, и я не скрою, что среди этих расставаний есть такие, за которые я себя корю. Но я очень рад, что за последние несколько лет (на момент публикации этой книги мне 52) в моем круге настоящих близких людей появились новые имена. Этот опыт доказывает мне – и я постараюсь поделиться своей убежденностью с тобой, читатель, – что близкая дружба не является уделом юности. Однако в зрелом возрасте на пути к такой дружбе могут обнаружиться как очевидные, так и неожиданные преграды. Осознать их – важно и полезно.

Вместе с резкой сменой общественной парадигмы с коллективизма на индивидуализм в России 1990-х годов понятие «дружба» обвально девальвировалось – вместе с рублем. Вполне резонно считать, что и до 1990-х годов дружба обесценивалась поздним советским строем, который одной рукой стремился повышать ее морально-нравственную ценность («Из поколения в поколение крепите дружбу народов СССР»[12]), а другой рукой дискредитировал искреннюю бескорыстную дружбу, превращая дружеские связи в способ достать дефицитные товары («Коммунизм – это когда каждый советский человек будет иметь знакомого мясника»[13]). Вместо с одной стороны фальшивых, а с другой стороны добрых и наивных коммунистических лозунгов о товариществе и братстве нам предложили фастфуд «любви к себе»: ты – самое важное, что у тебя есть, люби себя, иначе проиграешь. Идеологический постулат «человек человеку друг, товарищ и брат» мгновенно сменился древним «человек человеку волк». Сыграла роль и наша национальная культура силы – люди быстро поверили, что они должны сами идти к своему счастью. Какая дружба – нужно строить карьеру, делать бизнес, зарабатывать деньги и отбиваться от бандитов! А смешивать бизнес и дружбу для русского человека опасно – останешься либо без бизнеса, либо без друзей, либо и без того и без другого…

А почему так? Потому что нам свойственно все делать на широкую ногу:

Коль любить, так без рассудку,Коль грозить, так не на шутку,Коль ругнуть, так сгоряча,Коль рубнуть, так уж сплеча![14]И конечно, если дружить, то по полной – как говорил Белинский: «Где нет полной откровенности, полной доверенности, где скрывается хотя малость какая-нибудь, там нет и не может быть дружбы»[15]. Эти правильные слова были сказаны Белинским в письме к своему родственнику, коллеге и другу прямо перед тем, как со всей прямотой упрекнуть того в мелочности, любезничании с ничтожными людьми, конформизме, притворстве и еще бог знает в чем… Все письмо к своему другу автор пронизал упреками и претензиями, обернутыми в дружескую открытость.

Удивительно, насколько часто стереотип о настоящей русской дружбе маскирует психологическую незрелость под честность и откровенность. Мы верим в искренность своих слов, когда говорим «раз ты мой друг, то я прямо выскажу тебе все, что думаю…».

В такой идеализации дружеской честности, в таком максимализме прямоты есть что-то по-детски привлекательное, и, возможно, именно поэтому такое поведение столь присуще нашему национальному характеру. Но именно оно и играет с нами злую шутку. В дружбе мы, русскоговорящие люди по всему миру, зачастую спотыкаемся, стремясь проявить всю эту широту и прямоту души слишком быстро и непосредственно.

Правда, идеализация и тотализация дружбы свойственны (или были свойственны) не только нам, но и другим культурам. Французский философ XVI века Мишель Монтень, говоря о своем недавно умершем ближайшем друге, писал так:

Возникнув столь поздно и имея в своем распоряжении столь краткий срок (мы оба были уже людьми сложившимися, причем он – старше на несколько лет), наше чувство не могло терять времени и взять себе за образец ту размеренную и спокойную дружбу, которая принимает столько предосторожностей и нуждается в длительном предваряющем ее общении. Наша дружба не знала иных помыслов, кроме как о себе, и опору искала только в себе… в нас не осталось ничего, что было бы достоянием только одного или другого, ничего, что было бы только его или только моим[16].

Я рад за Монтеня, но даже я, апологет настоящей близкой дружбы, считаю, что с такой идеализацией и тотализацией отношений стоит быть осторожным. Ведь когда столь насыщенное смыслами и идеализированное понятие, как дружба, заходит на территорию современной жизни, так ориентированной на выгоду, все становится сложнее. И если смешать с бизнесом такую наивность, инфантильность и романтическую максималистичность, с которыми многим из нас было свойственно думать о дружбе до 1990-х годов, это неизбежно приведет к большому разочарованию. Мне кажется, именно это и произошло со многими из нас – вера в настоящую дружбу осталась в нашей юности не только потому, что мы повзрослели и огрубели, но и вследствие сильнейших изменений в обществе.

Скептики вправе справедливо заметить, что успешным в бизнесе вполне может стать человек, у которого вовсе не сформирован концепт близкой дружбы. Мне приходилось встречать таких людей в разных странах. В силу своего воспитания и (или) образования они, выросшие в очень рациональной или даже циничной среде, с детства учились холодной расчетливости, основанной на установках: «Никому не верь, опирайся только на себя, люди предадут». Помните, как дон Вито Корлеоне из «Крестного отца»[17] говорил своему неосмотрительно вспыльчивому старшему сыну Сантино: «Что это с тобой? У тебя размякли мозги? Никогда больше не говори чужакам, о чем думаешь!»

Подобное отношение часто бывает свойственно тем, кто прошел нелегкий путь предпринимательства в турбулентные времена и укрепился в убеждении, что настоящая дружба – не более чем сказка. Как правило, так думают очень эффективные, умные и рациональные люди, не смешивающие эмоции и дело. Если верить Платону, который считал, что все идеи уже существуют в некоем дата-центре мироздания и человек лишь «вспоминает» их, как бы пробуждая их в своей душе, можно сказать, что таким людям идея дружбы просто не «вспомнилась».

Можно ли – и нужно ли! – учить их дружить? Не знаю. Но думаю, что постараться помочь им «вспомнить» идею дружбы стоит. Вдруг они рискнут пойти на это и узнают что-то важное о себе? Здесь вспоминаются слова Галилея о том, что человека нельзя ничему научить, можно лишь помочь ему найти это в себе самом.

Советский и российский социолог и психолог Игорь Кон говорит, что «вряд ли найдется человек, который не задумывался бы о сущности дружбы. Впервые это обычно случается в ранней юности, когда от школьных диспутов о дружбе, товариществе и любви ждут не только абсолютной ясности, но и практического решения жизненных проблем. Умудренные опытом взрослые улыбаются такой наивности – но и их волнуют проблемы психологии общения, социальные и психологические причины некоммуникабельности, способы укрепления соседских и дружеских связей»[18].

Похоже, что зрелые сапиенсы хотели бы иметь близких друзей – просто не все верят, что это возможно, или не знают, как это делается. У некоторых это получается само собой, они будто обладают имманентным знанием некоего важного социального секрета, пусть это знание и носит форму неявного[19]. Для других, как для героев великого фильма Копполы, дружба – всего лишь механизм решения деловых и жизненных задач, а настоящая дружба – непозволительная роскошь. Есть и те, кто в дружбу верит, но кому-то ее искусство не поддается. И таких, кажется, в нашем мире становится все больше.

Как известно, «по вере вашей да будет вам»[20]. Не веря в дружбу, мы рискуем и вовсе остаться без нее. А ведь именно дефицит друзей, наряду с нехваткой близости и теплоты в семье, и делает зрелого человека одиноким. Возможно, нехватка друзей переживается взрослым человеком даже болезненнее, чем проблемы в браке. Исследователи из Йоркского университета в Канаде в начале 1980-х годов сравнили[21] остроту переживаемого одиночества 700 мужчин и женщин в семье, любовно-романтических связях, дружеском и товарищеском кругах. Они выяснили, что в молодом возрасте чувство одиночества сильнее связано с проблемами в любовных отношениях, а в зрелом возрасте – с нехваткой близости в отношениях с друзьями или с отсутствием близких друзей как таковых.

Мы еще вернемся к разговору об эпидемии одиночества и о ее связи с дружбой. А пока я хочу спросить тебя: как ты думаешь, не в этом ли причина взрывного роста интереса к деловым сообществам и клубам, особенно к таким, которые предлагают предпринимателям и управленцам общение в узком и доверительном кругу – в так называемых форум- и мастермайнд-группах? Что это – расчетливый деловой нетворкинг или подсознательный способ побороть чувство одиночества и найти друзей? Возможно, и то и другое?

Аристотель утверждал, что дружба строится вокруг равенства. Эту мысль, кажется, впервые сформулировал Пифагор, который говорил, что у друзей все общее и что дружба – и есть равенство между людьми. Конечно, понятие равенства шире, чем одинаковый вид деятельности, но, очевидно, что общий контекст предпринимательства и менеджмента делает новые связи в бизнес-сообществах потенциально полезными для делового нетворкинга. Аристотель не только не отрицал ценность дружбы ради пользы и выгоды, но и считал, что умение заводить такие связи просто необходимо для достижения делового успеха, поэтому «дружба, основанная на пользе, свойственна более торговцам»[22].

Что же касается «дружбы ради самой дружбы», которую Аристотель считал настоящей, то равенства в деятельности (например, общего бизнес-контекста) для нее недостаточно. Ведь в поисках настоящих близких друзей может быть неразумным ограничивать свой круг общения людьми, скроенными из тех же смыслов, амбиций и проблем, что и ты. Тем более что нередко бизнесмены попросту устают от дружбы друг с другом ради пользы…

Что ты думаешь об этом, дорогой читатель? Не стоит ли успешному деловому человеку подумать о равных (сомасштабных) ему друзьях из других профессиональных областей? Не может ли слово «свой» на определенном жизненном этапе значить больше, чем просто «хочу в друзья таких же крутых предпринимателей, как я»?

Эта книга – моя скромная попытка помочь читателю сформировать явное, четкое и ясное знание о дружбе – с кем дружить, как дружить, зачем это нужно, чем дружба важна для меня, как сохранить старых друзей, нужно ли это делать, стоит ли мне искать новых друзей, сколько сил это потребует и ради чего их стоит потратить?

Я знаю, что такой подход может быть воспринят как своего рода роботизация дружбы. Я понимаю этот риск.

Как метко подметил норвежский исследователь Хельге Сваре, мы не любим, когда такие понятия, как дружба и любовь, технологизируются и превращаются в точную науку, – среди социологов и психологов даже есть мнение, что подробный взгляд на дружбу вреден. Сваре пишет:

Меня удивляет, насколько редко дружбу обсуждают. Люди часто говорят о друзьях и о том, чем они занимаются: «У Бенте новая работа, а Трульс вроде бы ремонтирует ванную». Но самому феномену дружбы уделяют мало внимания. Это становится особенно заметно в сравнении с тем неимоверным интересом, который в наши дни вызывают другие отношения между людьми, а именно – романтическая любовь… Есть мнение, что дружба – это то, что спонтанно возникает между людьми, которые друг другу нравятся и друг друга уважают. Это феномен, поднимающий нас над обыденностью. В то же время дружба предусматривает невинную наивность. Она не терпит жесткого анализа. Возможно, немногословность в том, что касается дружбы, объясняется также распространенным в нашей части земного шара мифом о том, что дружба – это «нечто, что просто случается». Мы не можем ни управлять ею, ни повлиять на нее. Поэтому нет и причины говорить или размышлять о дружбе[23].

Я не мог найти лучшего способа закончить введение к моей книге, чем привести эту цитату своего коллеги. С тем, что дружба как-то возникает и как-то случается, не поспоришь. Но то, что она не терпит анализа, – ошибка!

Конечно, дорогой читатель, я не собираюсь предлагать готовых решений, технологизировать или, не дай бог, роботизировать дружбу. Действительно, никто не знает, как именно она с нами случается, – не будем скатываться в жесткий анализ и пытаться лишить дружбу ее магии. Наша цель – подробное и открытое размышление о том, чем для нас важна дружба, этому посвящена первая часть книги. Во второй части мы поговорим о том, как мы дружим и как мы можем развивать свой социальный интеллект, чтобы дружить больше и крепче.

Справедливости ради стоит признаться, что во многом я написал эту книгу и для себя. Как прекрасно сказала американская писательница-фантаст Лоис Буджолд:

Я не пишу истории, чтобы рассказать читателям, что думать, и даже сказать им, что я думаю; я пишу их [книги], чтобы показать мне, что я думаю. Писательство – это всегда путешествие к открытию этого пути, волнительное как для меня, так, я надеюсь, оно будет и для читателей[24].

В этом смысле, дорогой читатель, давай исследовать тему дружбы вместе и на равных.

Согласен? Тогда начнем!

Часть I. Чем важна дружба

Глава 1

Язык дружбы

Все знают, что язык любого народа отражает его менталитет. Но редко кто задумывается о том, что язык не только отражает наше мировоззрение, но и одновременно формирует его. Первым эту идею сформулировал Вильгельм фон Гумбольдт, немецкий филолог и философ, который говорил: «Языки дают нам различные способы мышления и восприятия»[25].

Именно язык оказывает решающее влияние на то, как люди, выросшие в среде этого языка, будут представлять себе мир – какими будут их приоритетные морально-нравственные установки (базовые ценности), во что эти люди будут верить (идеалы), чем они будут отличаться от представителей других лингвокультур (культурные особенности) – и что они будут понимать под языковыми концептами, такими как риск, свобода, ум, душа, красота и, конечно, любовь и дружба. Ви´дение мира, транслируемое языком народа и отражающееся в нем, называют языковой картиной мира или языковым сознанием. Это своего рода корпус наиболее существенных понятий, единая система взглядов или коллективная философия, которая несет в себе не только такие понятные вещи, как особенности быта и кухни или отношение народа к пространству и времени, но и этику и психологию этого народа.

Ядром языковой картины мира или языкового сознания считают слова-концепты, которые наиболее часто используются, вызывают максимальное количество ассоциаций с другими словами и, как следствие, особо влияют на культуру общества. Получается, что ядро языковой картины мира отражает ключевые национальные идеи – культурологи называют их доминантами культуры.

Изучать языковые картины мира исключительно интересно. Приложив немного усилий, можно узнать и о своей, и о других культурах очень много фундаментально познавательного и практически полезного – для национального и этнического самопознания, для понимания происходящего в мире, для бизнес-кругозора и даже для личностной осознанности, о которой так любят говорить сегодня, – ведь то, какие мы, в огромной степени обусловлено нашим языком.

Работая с таким объемным понятием, как «дружба», важно заглянуть за занавес его бытового применения и постараться восстановить смыслы, которые за ним стоят. Как же выглядит ядро русского языкового сознания и какое место занимает в нем слово «дружба»? Говоря об этом, я сосредоточусь на русском слове «дружба» и лишь в редких случаях, для сравнения, буду приводить примеры, касающиеся места слова friendship в английской лингвокультуре.

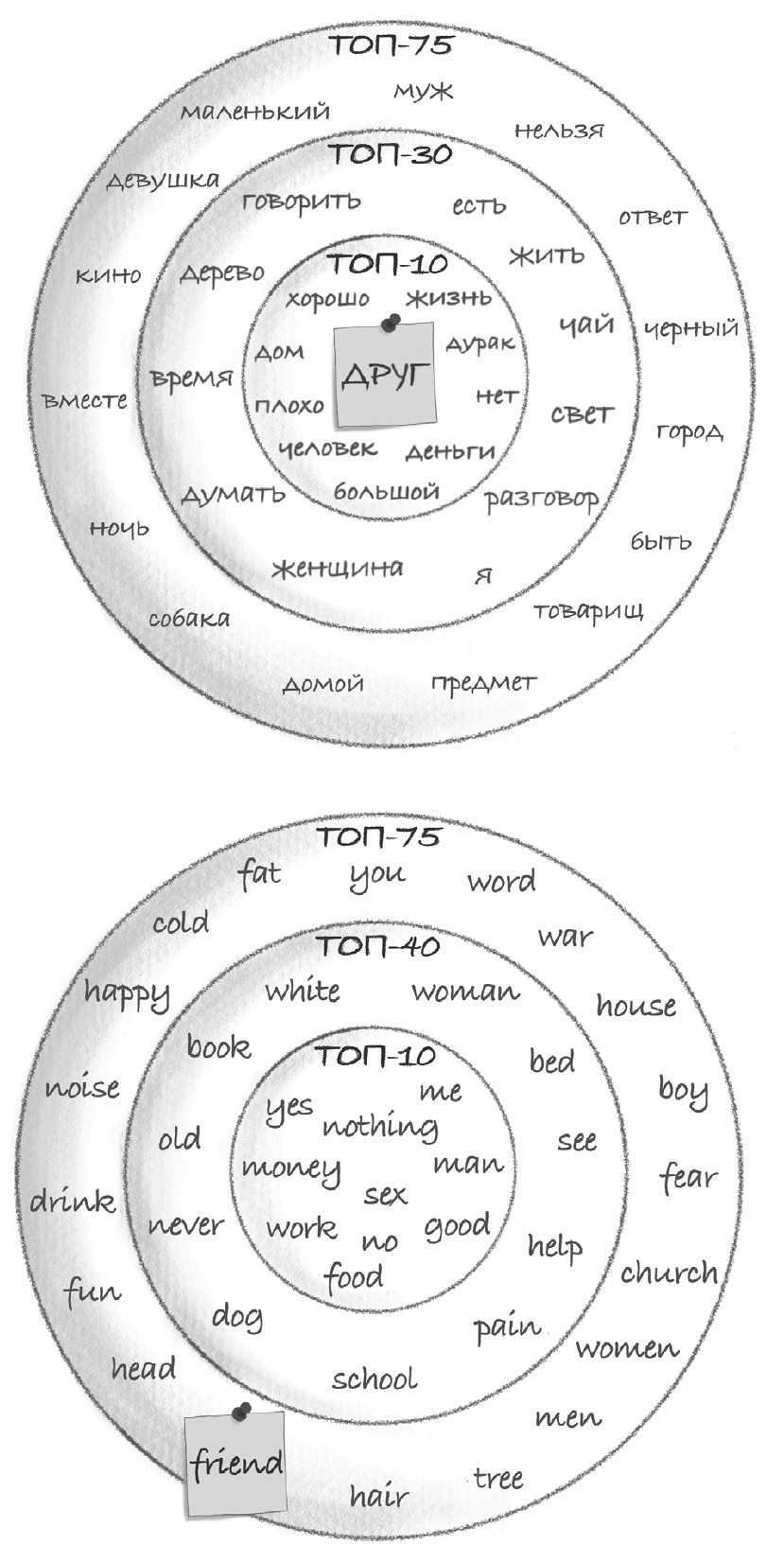

Лингвисты А. А. Залевская и Н. В. Уфимцева в своих работах 1980-х – середины 1990-х годов представили анализ 75 самых «ядерных» слов в английском и русском языках (они используют термины «ядро лексикона» и «ядро языкового сознания»)[26].

Русский язык → Английский язык

Интересно, правда? Выходит, слово «друг» занимает очень важное место в жизни русскоговорящего человека. Вот первая десятка русского языкового сознания: человек (1), дом (2), нет (3), хорошо (4), жизнь (5), плохо (6) и большой (7), друг (8), деньги (9) и дурак (10).

Рис. 1. Ядро языкового сознания носителей русского и английского языков

Как мы видим, в английском языковом сознании слово friend оказалось гораздо дальше – на 73-м месте. Это слово является самым частым в английском языке из всех способов описать взаимоотношения с другими людьми – оно встречается значительно чаще, чем mother («мать»), father («отец»), husband («муж») и wife («жена»). Но его сила и его роль в языковом сознании англоговорящих людей – невелики.

Похоже на то, что в русской культуре понятие «друг» удержалось, сумело сохранить свою «ядерность», а в англо-американской культуре сместилось далеко в сторону «знакомств с новыми людьми». Но когда я взялся писать о дружбе, я понял, что существует проблема, связанная с размыванием силы слов «друг» и «друзья», которой порой трудно избежать и русскоговорящим людям. Я называю ее «проблема Карнеги».

В 1936 году успешный американский преподаватель ораторского мастерства, в то время уже обучивший около 15 000 нью-йоркских бизнесменов искусству публичных выступлений, издал книгу, которой было суждено стать одним из самых популярных бестселлеров за всю историю человечества. Я уже упоминал легендарный труд Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей»[27]. Первый тираж этой книги составил 5000 экземпляров, он был полностью распродан… за один день!

Американская экономика уже начинала выходить из Великой депрессии, и предложенные Карнеги принципы оказались невероятно востребованы на оживающем рынке труда – менее чем за год было продано более 1 млн экземпляров в США и за их пределами. До СССР эта книга дошла лишь в 1978 году – она была опубликована в очень популярном в то время экономическом журнале «ЭКО», в разделе «Зарубежный бестселлер». В те времена запрос на эффективные коммуникации начинал формироваться и в СССР и идеи Карнеги легли на благодатную (я бы сказал, на нетронутую) почву.

Напомню дорогому читателю, что до конца 1980-х годов для среднестатистического советского гражданина вообще не существовало такого понятия, как психология! Я помню, как в самом начале 2000-х годов мой тесть, прекрасно образованный советский инженер, не мог понять, о чем я говорю, когда я поделился с ним мыслями о том, что его внучка (моя дочь) могла бы выбрать профессию психолога. Этих знаний не было даже на базовом уровне и даже у высокообразованных специалистов советского народного хозяйства.

Вот почему зерно американца Карнеги, брошенное на нетронутую почву психологии межличностных отношений советского периода, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Люди переписывали его книгу от руки, перепечатывали на пишущих машинках, делали копии на ротапринтах и ЭРах[28] – и штурмовали библиотеки в поисках потрепанного номера журнала, чтобы прочитать хотя бы часть книги. Обладать любой копией труда Карнеги считалось большой удачей среди руководителей предприятий народного хозяйства и членов партийных органов. В полном варианте на русском языке книга была издана лишь в конце 1980-х годов – и стала бестселлером по всему СССР.

Я хорошо помню, как мой отец, в то время работавший директором крупного НИИ, как-то за ужином сказал: «Как жаль, что я не знал всего этого, когда окончил институт, – руководителю обязательно нужны такие вещи!»

Очевидно, что учение Карнеги помогло огромному количеству людей во всем мире освоить и развить навыки общения. Очевидно также и то, что оно сыграло с нами – и с американцами, и с русскими – злую шутку.

«Начинайте с дружеского тона», «Улыбайтесь», «Проявляйте искренний интерес к другим людям», «Говорите о том, что интересует вашего собеседника», «Предоставляйте другому человеку возможность выговориться», «Будьте хорошим слушателем», «Поступайте так, чтобы другой человек почувствовал себя значительным», «Признавайте свою неправоту», «Уклоняйтесь от споров», «Избегайте конфликтов», «Проявляйте сочувствие к мыслям и желаниям других» – разве есть что-то алогичное или вредное в этих рекомендациях? Конечно, нет. Более того, все это было известно и до нашей эры – достаточно заглянуть, к примеру, в Книгу Притчей Соломоновых из Ветхого Завета. Но Карнеги блестяще подал многовековую мудрость человечества в виде учебника по общению. И несмотря на то что он все время призывает своих читателей быть искренними, никто так не навредил пониманию настоящей близкой дружбы, как он. Все дело в том, как он понимает слово «друзья»!

Представление о том, что, опираясь на смысловые значения слов в родном для автора языке, можно вывести универсальные этические конструкции, – широко распространенная ошибка. Я не знаю, претендовал ли Карнеги на всемирную универсальность тех смыслов, которые он вложил в словосочетание win friends («завоевывать друзей»), но он совершенно определенно ускорил девальвацию слова friend в английском языке. И осмелюсь предположить, что, не будь Карнеги, Марк Цукерберг не использовал бы слово friends для обозначения подписчиков в своей социальной сети, тем самым продолжив размывать ценность слова «друг» на новом, доселе невиданном уровне.

К слову, лингвисты подтверждают, что ценность и глубина английского слова friend были сильно девальвированы за последние пару веков. Всемирно известный лингвист и русист[29] Анна Вежбицкая пишет об этом так:

Значение английского слова friend изменилось в течение веков таким образом, что это выявляет глубинные изменения в отношениях между людьми. Эти изменения можно было бы грубо охарактеризовать разными способами – как «девальвация», «расширение охвата», сдвиг от «вертикального» («в глубину») к «горизонтальному», от «эксклюзивного» к «инклюзивному» и так далее… В целом значение слова friend стало более «слабым», так что для того, чтобы ему обрести нечто вроде прежней «силы», теперь приходится использовать выражение «close friend»[30].

Карнеги, конечно, продавал людям средство для достижения финансового успеха – ведь американцы ринулись читать его книгу, чтобы вооружить себя навыками, необходимыми для процветания. Вполне вероятно, что учение Карнеги оказало немалое влияние на экономическое чудо, совершенное Америкой в XX веке. Но его книга, безусловно, внесла большой вклад и в девальвацию слова friend. Как пишет журналист Егор Михайлов:

Благодаря книге «Как завоевывать друзей…» западное понимание дружбы изменилось. Теперь это была не связь, зарождавшаяся между двумя людьми, которые могут что-то дать друг другу, а наоборот: успешный человек заводил дружбу, чтобы достигать своих целей и распространять влияние. Эта смена фокуса и сыграла с трудом Карнеги злую шутку. Случайно или нарочно, но, говоря о дружбе, он в итоге написал самый популярный в мире гид по манипуляции[31].