Полная версия

Полная версияПолная версия:

Кулига. Описание деревни Кулига и ее окрестностей

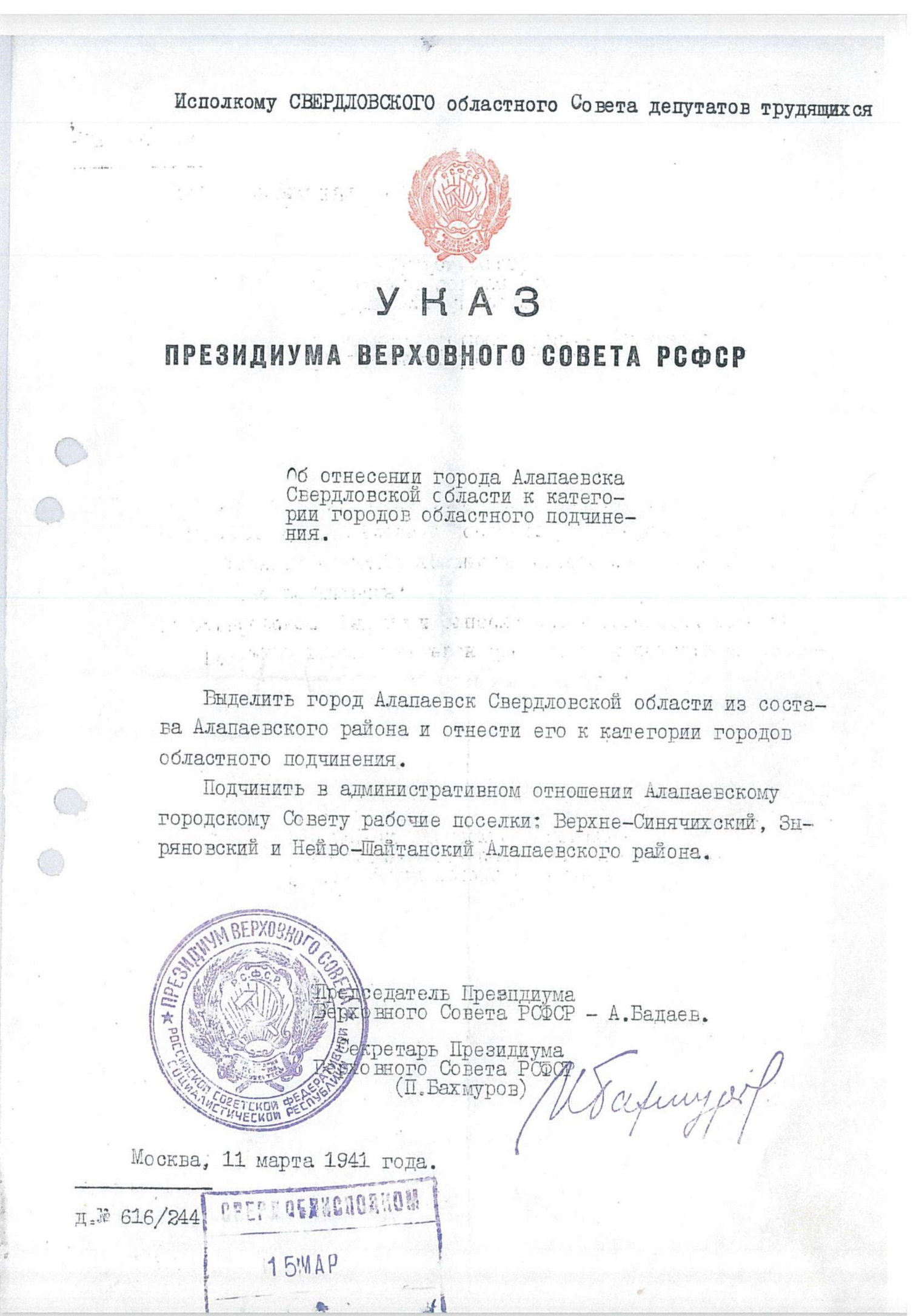

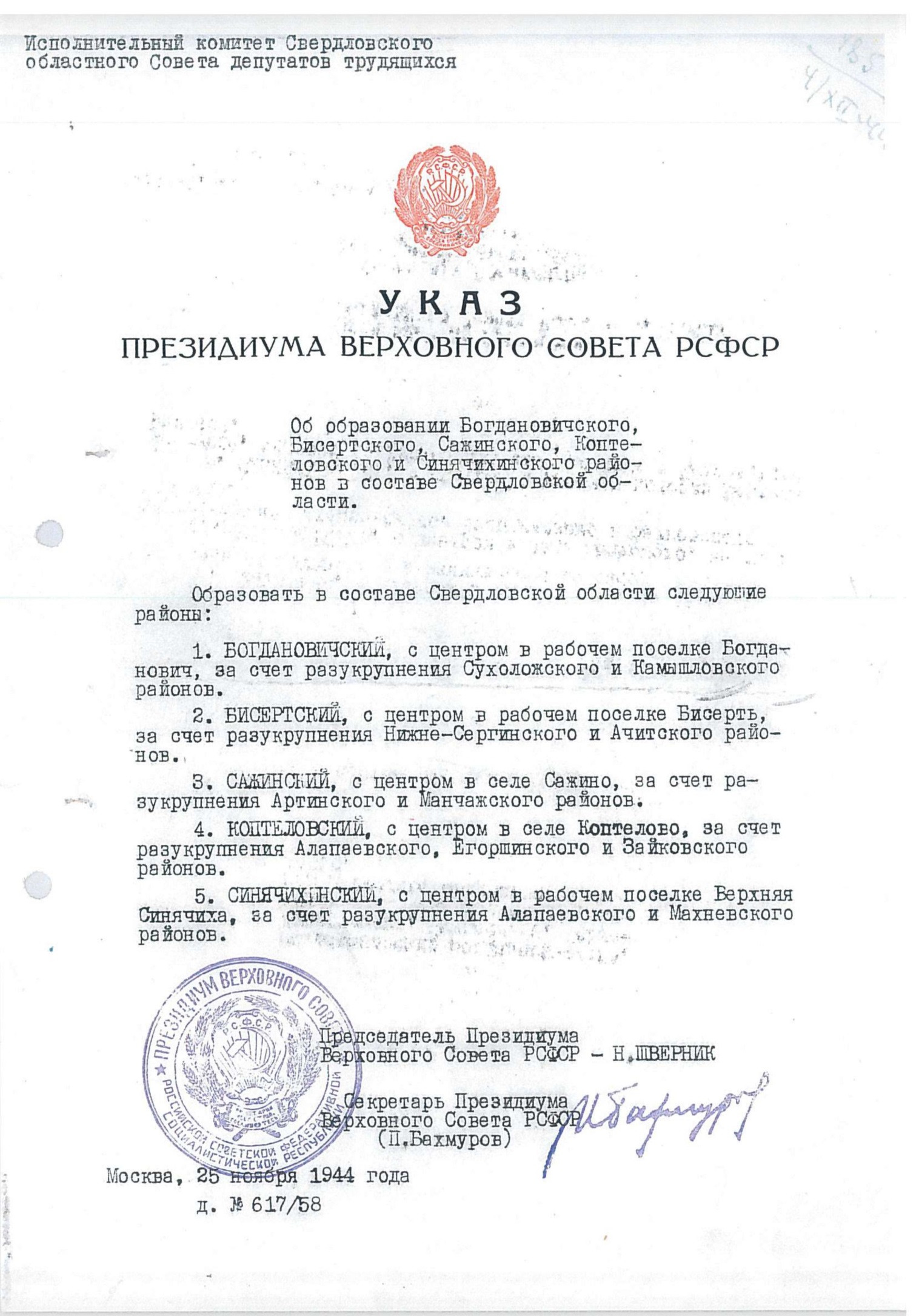

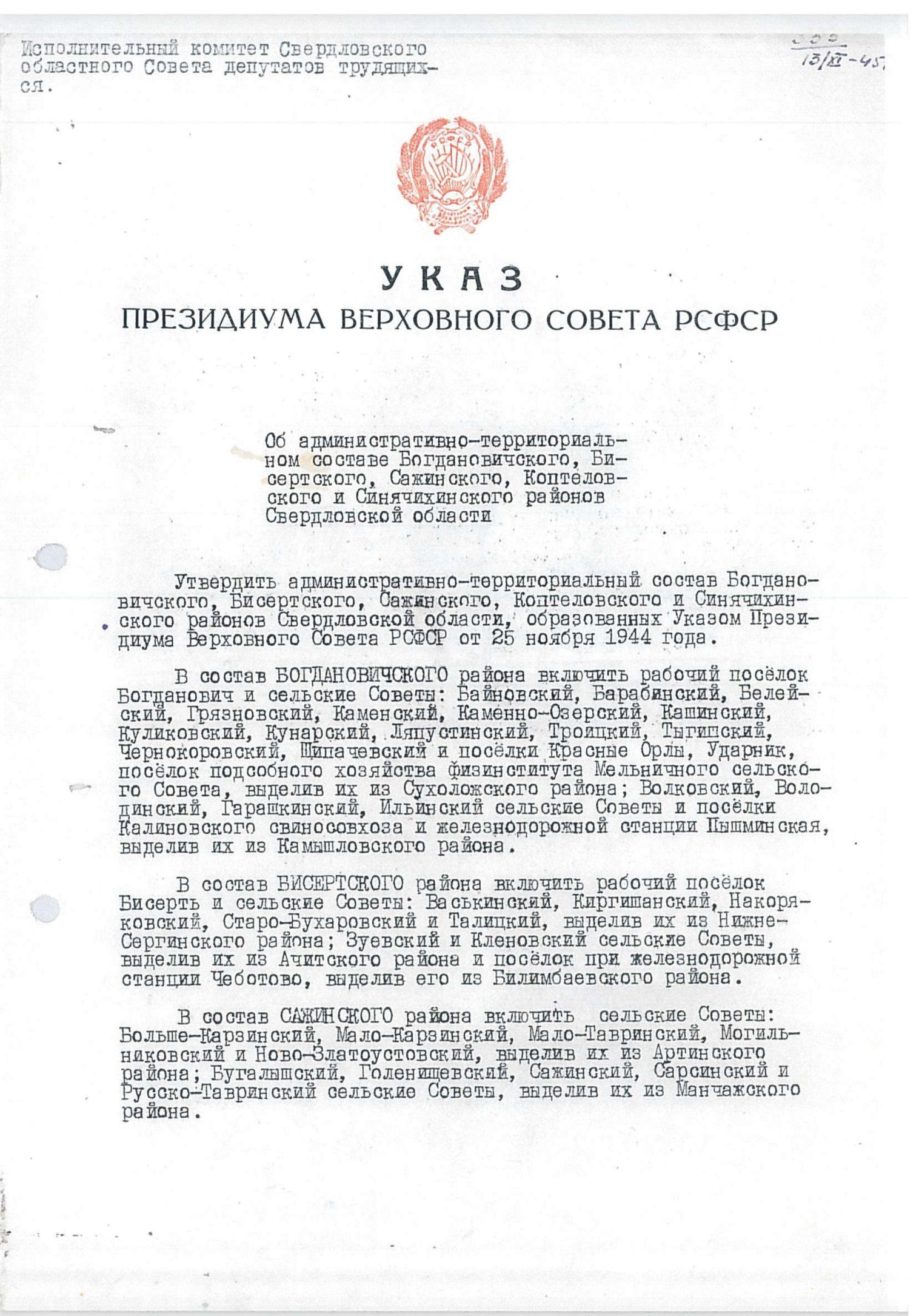

Долгие годы одной из основных проблем было несовпадение границ отдельных административно-территориальных единиц Свердловской области и границ соответствующих муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (а именно, города Нижнего Тагила и Пригородного района (муниципального образования города Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа), города Серова и Серовского района (Серовского городского округа и Сосьвинского городского округа), между Нижнесергинским районом и городом Первоуральск (между Каменским районом и городом Каменск-Уральским).

Так, например, поселок Дидино и поселок Ильмовка, административно подчиненные административно-территориальной единице Свердловской области «Нижнесергинский район», расположены на территории муниципального образования – городской округ Первоуральск. Граждане, проживающие в этих населенных пунктах за разрешением вопросов местного значени обращались в администрацию городского округа Первоуральск, а за решением вопросов по компетентности федеральных органов (суд, служба судебных приставов и пр.) были вынуждены обращаться в город Нижние Серги – административный центр «Нижнесергинского района». Этот факт вносил путаницу в решении различного рода вопросов.

Многие населенные пункты, отнесенные ранее к административно-территориальной единице «Пригородный район» после создания муниципального образования город Нижний Тагил были отнесены к муниципалитету города Нижнего Тагила, а с точки зрения административно-территориального деления оставались в «Пригородном районе». Сейчас ситуация приведена в соответствие с действительностью. Все населенные пункты, входящие в состав муниципального образования город Нижний Тагил, отнесены к административно-территориальной единице – «город Нижний Тагил». Аналогичная ситуация и с населенными пунктами города Серова и Серовского района (Серовского городского округа и Сосьвинского городского округа), города Каменска-Уральского и Каменского района (МО город Каменск-Уральский и Каменского городского округа).

Однако, в 2017 году были приняты четыре взаимосвязанных областных закона, направленных на совершенствование административно-территориального устройства области (Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 35-ОЗ «О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области и признании утратившими силу отдельных областных законов в связи с принятием Закона Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»).

В подготовке указанных законопроектов непосредственное участие в силу служебных обязанностей пришлось принять и мне.

Помню, как мы с депутатом Законодательного Собрания Свердловской области Артемьевой Галиной Николаевной в 2015 году объездили всю область, провели ряд встреч и обсуждений с представителями исполнительно-распорядительных и представительных органов местного самоуправления всех 94 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Обсуждали предстоящие изменения административно-территориального деления Свердловской области, убеждали в правильности и необходимости запланированной реформы в сфере административно-территориального деления Свердловской области.

В результате новой концепции административно-территориального устройства Свердловской области была актуализирована и приведена в соответствие с реалиями сложившейся системы управления территориями, за счет «притягивания» территорий административно-территориального деления Свердловской области к муниципально-территориальному делению.

Таким образом, состав некоторых административно-территориальных единиц Свердловской области был пересмотрен.

В рамках указанной работы приведены в соответствие и наименования всех населенных пунктов Свердловской области с установленной федеральным законодательством практикой применения таких наименований. Это была вынужденная и необходимая мера, так как на протяжении последних тридцати лет (с 1987 года) наименования некоторых населенных пунктов применялись в противоречии с нормами употребления, в том числе и в официальных документах.

По причине отказа от социалистической идеи применения принципа народной демократии в сфере государственного управления, сельсоветы, как низшее звено в иерархии системы государственного аппарата, оказались невостребованными, и оставались лишь как некая фикция. По этой причине сельсоветы как один из видов административно-территориальной единицы Свердловской области были упразднены проведенной в 2017 году реформой административно-территориального деления Свердловской области.

Однако стоит отметить тот факт, что в связи с упразднением сельсоветов (поссоветов), как одного из звена в административно-территориальной системе Свердловской области, возникла правовая неопределенность со статусом отдельных населенных пунктов.

Так, в ряде районов Свердловской области имелись одноименные населенные пункты одного вида, которые в настоящее время расположены в разных сельсоветах. Таким образом, ликвидация сельсоветов как административно-территориальных единиц могла повлечь за собой нарушение федерального законодательства, в частности абз. 3 ч. 2 ст. 7 Федеральный закон от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», запрещающего присвоение одного и того же наименования нескольким однородным географическим объектам в пределах административно-территориального образования (административно-территориальной единицы).

По этой причине понадобилось принятие отдельного Закона Свердловской области от 13.04.2017 № 35-ОЗ «О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», изменив вид некоторых одноименных населенных пунктов Свердловской области.

Так, в Байкаловском районе одна из двух деревень с наименованием Ларина и двух деревень с наименованием Лукина отнесены к виду «село». В Ирбитском районе одной из двух деревень с наименованием Буланова и одной из двух деревень с наименованием Еремина присвоен вид населенного пункта «село».

В Богдановичском районе один из одноименных поселков с наименованием Дубровный отнесен к виду «хутор».

Изменение вида отдельных населенных пунктов Свердловской области позволило провести реформу административно-территориального деления Свердловской области. Имя собственное при этом не изменено, по причине того, что населенные пункты и административно-территориальные единицы законодательством приравнены к географическим объектам, наравне с материками, океанами, морями, заливами, проливами, островами, горами, реками, озерами, ледниками, пустынями и иными природными объектами. А присвоение наименования населенных пунктов и их переименование – это полномочия Российской Федерации, а не её субъекта. Это, в свою очередь, создало и определенную несогласованность между собственным наименованием населенного пункта и его видом, например, село Ларина, село Буланова, село Еремина.

РУССКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ

История Урала очень древняя. На его территории встречается и по сей день множество наскальных рисунков древнего человека. Еще историки античности писали о Рифейских (Уральских) горах, по которым пролегала граница двух миров: цивилизованного европейского и далекого, неизвестного. И на границе этих двух миров произошло смешение мировых цивилизаций. Это наложило неизгладимый отпечаток на историю и культуру нашего родного края.

И кем же является исконный уралец? Например, башкиры, татары и марийцы проживают в данном регионе всего лишь несколько веков. Исследователи подтвердили, что до прихода этих народностей уральская земля была заселена.

В древние времена через Рифейские горы проходил торговый путь из Греции в Центральную Азию. Считается, что первое письменное свидетельство об Уральских горах прозвучало в «Истории», написанной в V веке до н. э. древнегреческий историк Герадот (484 – 425 гг. до н.э.), упоминает об исседонах, торговавших золотом и мехами. Название этого народа, вероятно сохранилось в названии реки Исеть. Сведения о жителях Рифейских гор имеются и у более поздних античных авторов.

Одним из коренных народов были манси, именуемые до революции вогулами. На карте Урала и теперь можно отыскать реки и поселения, именуемые «Вогулкой». Так, соседнее с Кулигой село Деево согласно Списку населенных пунктов Тагильского округа Уральской области, изданного по постановлению Президиума Уральского Областного Исполнительного Комитета от 1 июля 1927 года, имело двойное название «Деева (Вогульская)». А вблизи села Коптелово Алапаевского района расположена ещё одна деревня, которая носит название Вогулка.

Вогулы (манси) относятся к народу угро-финской языковой группы. Их наречие родственно с хантами (остяками) и венграми. В древние времена данный народ населял территорию севернее реки Яик (Урал), но позже их вытеснили воинственные кочевые племена. Вогулов упоминал даже Нестор в своей «Повести временных лет», где именовал вогулов «югрой».

Вогулы активно сопротивлялись русской экспансии. Очаги активного сопротивления были подавлены в XVII веке. Вместе с этим проходила и христианизация вогулов. Впервые крещение произошло в 1714 году, второе – в 1732, более позднее – в 1751.

После покорения коренных жителей Урала, манси были обязаны платить подать – ясак (дань) – подчиняясь Кабинету Его Императорского Величества. Им приходилось уплачивать казне один ясак двумя лисицами, за что им было позволено пользоваться пахотными и сенокосными угодьями, а также лесами. С 1835 года вогулы начали платить подушную подать. До 1874 года они были освобождены рекрутской повинности.

Вогулы делились на кочевые и оседлые племена. У первых были конические чумы летом, а зимовали либо в шалашах, либо в юртах с оборудованным там очагом. Оседлые строили из бревен прямоугольные хижины с земляным полом и плоской крышей, укрытой колотым бревном и берестой.

Ученые различают 5 изолированных друг от друга групп манси: верхотурская (лозьвинская), чердынская (вишерская), кунгурская (чусовская), красноуфимская (кленовско-бисертская), ирбитская. Их классифицируют в зависимости от места обитания.

С приходом русских вогулы в значительной мере переняли их порядки и обычаи. Начали создаваться смешанные браки. Происходил процесс ассимиляции коренного народа. Однако, совместное проживание в деревнях с русскими не помешало вогулам сохранить и свои древние занятия, например, охоту.

В настоящее время на территории Свердловской области официально установленным местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации на территории Свердловской области является Ивдельский городской округ (поселок Бахтиярова Юрта, поселок Пакина, поселок Суеватпауль, поселок Хандыбина Юрта, поселок Юрта Курикова, поселок Хорпия). Понятно, что манси проживают не только на территории указанных населенных пунктов Свердловской области. Но именно эти и населенные территории являются традиционными для их проживания.

Другим древним народом Уральского региона были коми (зыряне), которые обитали на территории таежной зоны в Северном Приуралье. Относятся к угро-финской языковой группе. Основным занятием была охота на пушного зверя и рыбная ловля. Также они занимались земледелием и скотоводством. Впервые упоминание зырян встречается в свитке, датированном XI веком.

Начиная с XIII века, зыряне были обязаны платить Новгороду ясак. В 1478 году территория коми вошла в состав России. Столица республики Коми – Сыктывкар – был основан в 1586 году как погост Усть-Сысольск.

Некоторые населенные пункты Свердловской области берут свое наименование от зырян. Так, в Алапаевском районе существует поселок Зыряновский. На территории Свердловской области есть и другие пункты, именуемые Зыряновка, Зырянка.

Еще одним представителем древнего уральского народа являются удмурты. Эта народность по оценке ученых сформироваласть в IX веке в результате смешения финно-пермских и угорских племен.

Также до русской колонизации на уральской земле проживали ханты, ненцы, марийцы, чуваши, мордва, башкиры, татары и другие этносы.

Поэтому Урал известен как многонациональный край с богатой культурой, базирующейся на древних традициях разных народностей и этносов.

С древнейших времен обширные территории Урала и Сибири были слабо заселены аборигенным населением, среди которых можно выделить финно-угров (коми, удмурты, манси, ханты) и тюрков (башкиры, татары), сохранявших первобытно-общинный строй или ранние формы феодального строя. Представители именно этих народов сформировали на указанной территории первую поселенческую сеть. Однако до прихода русского населения степень освоения уральских и сибирских земель была все же незначительной.

Первое проникновение представителей славянского населения на Урал началось уже в конце XI века. Первыми на севере Урала появились новгородцы. Связано это с тем, что изначально Северный Урал находился под данью Новгородской республики. Но это носило в основном эпизодический характер.

Полномасштабное проникновение русских на Урал и Сибирь началось уже при усилении московского княжества. Сибирская земля была богата пушниной. Московское правительство имело большие доходы казны от торговли «мягкой рухлядью». К этим доходам относились сбор ясака с местного населения и пошлины от частной торговли пушниной. Постепенно пришло осознание того, что освоение обширных районов Урала и Сибири возможно только путем увеличения русского населения в этих краях и ассимиляции коренного населения.

С началом укрепления влияния московского правительства и расширением его сферы влияния начинается планомерное заселение территории Урала и Сибири.

Однако заселение земель Урала и Сибири имело двойственную природу. С одной стороны, народная, с другой – правительственная.

В рамках народной колонизации одним из её факторов был рост крепостничества в центральных и поволжских уездах России, который привел к отливу крестьянства из этих районов на окраины. Переселенцами были беглые крестьяне, охочие люди15. Беглых крестьян в этих местах трудно было разыскать, а царская администрация, заинтересованная в быстрейшем освоении новых земель, не проявляла особого старания в розыске беглецов на Урале.

Одной из причин переселения на Урал были также стихийные природные бедствия в разных районах страны: засухи, сильные морозы, длительные дожди и наводнения, приводившие к неурожаям, бескормице, гибели скота и промысловых животных. Следствием их был голод. Это вызвало переселение из районов, наиболее пораженных голодом, в районы менее от него пострадавшие.

На переселение крестьян на Урал влияли также репрессии царского правительства при подавлении народных движений. Так, резко возрос приток населения из поволжских уездов после поражения Крестьянской войны под руководством Степана Разина.

В XVII веке в поток колонизаторов вошли и представители посадов16 по причине возросшего имущественного расслоения и образование избытка рабочей силы. Имеющаяся большая конкуренция вынуждала часть этой рабочей силы искать свое применение в других местах.

Основная часть переселенцев шла из посадов Поморья и северных областей России.

Кроме того, большой поток людей из России на Урал был вызван и гонениями на строобрядчество после церковной реформы, проведённой патриархом Никоном в середине XVII века. Основу старообрядческого движения составили те, кто не принял церковной реформы. Средний Урал и Прикамье – один из регионов со значительным числом старообрядческого населения. По числу старообрядчества Пермская губерния в XIX веке занимала одно из первых мест в России. Значительное число старообрядцев проживало и на уральских горных заводах.

При демидовских заводах на Урале возникают центры старообрядчества. По настоящее время следы этой культурной особенности несет на себе столица старообрядцев Урала – Невьянск.

Продолжалась колонизация уральских территорий и монастырями. Их деятельность поощрялось правительством. Крупные монастыри стали создавать на уральской и сибирской земле свои «отделения». Так, среди новых монастырей наиболее крупными были такие зауральские монастыри, как Невьянский Богоявленский и Далматовский.

В 1621 году основывается Невьянский Спасский Богоявленский монастырь. Этот монастырь расположен в селе Невьянское Алапаевского района. Начал его строительство старец Соловецкого монастыря Серапион, никольский священник Христофор и Верхотурский иеромонах Симеон по благословлению первого Тобольского и Сибирского архиепископа Киприяна.

Еще одним из известных уральских мужских монастырей был Далматовский Успенский монастырь (расположен ныне в Курганской области). Его основатель был Дмитрий Иванович Мокринский – сын одного из дружиниеов Ермака Тимофеевича, принявший после смерти своей жены постриг в Невьянском Спасском Богоявленском монастыре под именем Далмат.

Крестьянами и посадскими людьми строятся также и небольшие монастыри – «пустыни». В монастырские вотчины в течение XVII века переселялись крестьяне из северных, центральных и поволжских уездов страны.

Продвижение русского населения в северные районы Урала сдерживали неблагоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства. А в южных районах Урала переселенцы встретили сопротивление башкирского населения, отстаивавшего свои права на степные пространства.

Основными районами русской колонизации становятся неосвоенные или слабо освоенные плодородные земли лесного и лесостепного Среднего Урала. Местное земледельческое население в основном доброжелательно относилось к русским крестьянам и вместе с ними осваивало новые пашни. Немногочисленные аборигены попадали под влияние русской земледельческой культуры и переходило к оседлости.

С конца XVI века до начала XVIII века происходило сельскохозяйственное освоение Урала черносошными крестьянами17. До середины XVII века правительство сохраняло льготы для первопоселенцев в слабо освоенных районах. Однако по мере нарастания стихийного массового движения крестьян на Урал вскоре оно отказалось и от этих небольших льгот.

Основная часть переселенцев направляется за Уральские горы – на восточный склон Урала и в Сибирь. В первой половине XVII веке на восточном склоне наиболее быстро осваивались плодородные земли южной части Верхотурского уезда до реки Пышмы.

ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗД

В конце XVI века на территории Среднего Урала образуется Верхотурский уезд. Поводом к основанию Верхотурья послужило открытие нового пути в Сибирь через Уральский хребет.

До того времени в этот край вели три дороги. Самая северная выходила на реку Собь, вторая – в югорскую землю на реку Сыгву, впадающую в Сосву. Эти два пути вели в Березовский уезд и служили главным образом для купцов и промышленников. Служилые же люди хоть и пользовались иногда вторым путем, но только при своем возвращении из Сибири.

А третий путь выходил на реку Лозьву. Московское правительство для всяких сношений с сибирским краем пользовалось исключительно этой последней дорогой. На реке Лозьве при впадении в нее речки Иивли в 1589 году построен был город Лозва, от него-то и начинался Лозьвинский путь, ведший в Тавду, а по этой реке в Тобол и по Тоболу в Иртыш к городу Тобольску. Этот путь, простиравшийся на две тысячи тогдашних верст, был слишком длинен.

Поэтому, по приказу царя Фёдора I Иоа́нновича18, посадским человеком из села Верх-Усолка Артемием Сафроновичем Бабиновым был изведан новый путь, который соединял Соликамск и Верхотурье и сыграл важную роль в освоении Сибири.

Новая дорога, соединявшая Соликамск и Тобольск, была несколько раз короче прежней, проходившей через город Чердынь и по рекам Вишера и Лозьва. За новой дорогой закрепилось название Бабиновской. Она два столетия была основным маршрутом, соединившим Европу с Азией. Открытие новой дороги явилось необходимостью для основания нового города на реке Тура – конечном пункте Бабиновской дороги.

По приказу царя Фёдора I Иоа́нновича государственной экспедицией Василия Головина и Ивана Воейкова в 1598 году основан острог на месте существовавшего ранее мансийского городища Неромкар для защиты одного из самых популярных водных путей в Сибирь, прежнему городу на реке Лозьва приказано «не быть», а воеводе Лозьвы отправиться вместе с лозьвинскими служилыми людьми и государевой казной в Верхотурье.

Верхотурье стало главной крепостью на пути в Сибирь. Первыми обитателями Верхотурья, кроме его строителей, били жители города Лозьва.

По данным дозорной книги19 Федора Тараканова в 1621 году в Верхотурье «…в остроге государевых два двора, а на них стоят воеводы».

По дозору Михаила Акинфиевича Тюхина (1624 год) Верхотурье представляется уже довольно застроенным и заселенным городом с двумя храмами, государевым гостиным двором, 60 амбарами, двумя государевыми житницами, 13 лавками, 112 дворами.

Одновременно с основанием Верхотурья начал заселяться славянским населением и Верхотурский уезд20. В то время простирался с востока на запад от устьев реки Тагила по верхнему течению реки Туры с её притоками, по рекам Лозьва, Сосьва, Ляля и Лобва, по верховьям рек Косьвы, Уфы и Чусовой.

Эту местность до поселения здесь русских занимали преимущественно вогулы, татары и остяки21.

Согласно ясачной книги Верхотурского уезда 1626 года инородцы Верхотурского уезда в первой четверти XVII века составляли 12 волостей22: Туринскую, Верх-туринскую, подгородную Лялинскую, вторую Лялинскую, Мулгаискую, Сосьвинскую, Лозьвинскую, Косьвинскую, две волости Чусовских по верховьям Чусовой, Верх-Уфимскую и Аятскую около озера Аятского и по реке Аять. За исключением двух последних волостей, которые были заселены татарами и остяками, остальные были населены вогулами.

Во главе инородческой волости стоял сотник, поэтому волости назывались ещё сотнями, на которые инородцы делились ещё до завоевания русскими Сибири. Волость или сотня составлялась из нескольких юрт, а иногда даже из одной. Всего в Верхотурском уезде было 30 юрт, в которых жило 296 ясачных людей (65 татар, 3 остяка и 228 вогул).

До нашего времени в названии некоторых населенных пунктов сохранилось наименование юрта. На севере Свердловской области существуют такие поселки, как Бахтиярова Юрта и Юрта Анямова, Хандыбина Юрта. До недавнего времени существовали также поселки Юрта Пеликова Юрта Куликова 23.

Заселение русским элементом было произведено быстро, за какие-нибудь четыре-пять десятилетий.

С самого начала завоевания Сибири остро стоял вопрос снабжения правительственных отрядов продовольствием. Поначалу он решался поставками продуктов из северо-восточной части Московского государства. Но по причине дальних расстояний продукты доставлялись оттуда часто с перебоями.

Для решения продовольственной проблемы было принято решение о создании крупных землевладельческих поселений – слобод.

Слобода́ в XII – первой половине XVI веков – это отдельное поселение или группа поселений, в том числе около города-крепости, население которых временно освобождалось от государственных повинностей (отсюда название «слобода» – свобода, то есть свободное поселение). Характер льгот менялся и зависел от времени и места. Первоначально поселенцы освобождались от уплаты податей и воинской повинности. В первую очередь земли заселялись казаками, которые освобождались от податей. Это было хорошей стимуляцией для освоения новых территорий.

Первоначальное поселение образовывалось на свободной территории, размеры которой обычно приблизительно устанавливалось при устройстве слободы. Слободы возникали по инициативе зажиточных крестьян – слободчиков, призывавших «охочих людей» для освоения пашни. Сами слободчики становились представителями администрации на местах. Слобода являлась центром для всех селений слободской территории. Здесь размещался острог24, храм, двор приказчика, государевы амбары. Острог в слободе строился только тогда, когда воевода считал, что на слободу могут напасть местное калмыцкое или башкирское население. На Урале остроги ставили в тех слободах, которые были ближе всего к башкирским и калмыцким землям.