Полная версия:

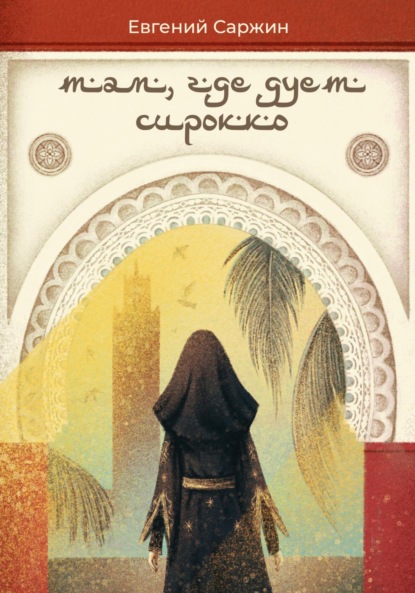

Там, где дует сирокко

Евгений Саржин

Там, где дует сирокко

Три года, как умер Махди1. А мир не пришёл после этого к своему концу, как бы этот конец ни возглашали бородатые уличные пророки в немытых галабиях, пока избранный Воздающим лежал на смертном одре. Просто, когда его сердце прекратило биться, он умер, как умер бы и самый обычный человек. А мир продолжил жить уже без Него.

И вот теперь в затерянной среди раскалённых песков Тиджикже, где провозвестник восходящего солнца некогда увидел свет, поднялись новые минареты, а к Его гробнице потянулись паломники, нечестиво называя своё паломничеством «хаджем».

Забыли, забыли, что значит истинный хадж, и куда должен раз в жизни отправиться правоверный.

Хотя, что вообще не забыли и не вспомнили опять, но уже на новый лад, за три последние десятилетия? Мир не тот, что когда-то был, и старым людям так трудно узнать прежние улицы, песни, молитвы.

Но Даулят-аль-Канун, Государство Закона, величественное здание, в каждом кирпичике которого частица грозной воли Махди, по-прежнему стоит единственным оплотом веры в океане нечестия.

Здесь у нас, на его окраине, на выгрызенном у неверных клочке суши посреди морских волн это ощущается особенно остро. К северу – заражённые, заброшенные земли, уродливый шрам отгремевшей четверть века назад Большой Войны. А дальше… А дальше то, что могут называть в новостях по-разному, но люди между собой именуют не иначе как Беззаконные Земли. Когда-то там жили ахль-аль-китаб2, люди Книги, которых можно было понять – все-таки, они поклонялись настоящему Пророку, хоть и ложно трактуя его слова. А теперь… теперь наименование «люди Книги» к ним больше не подходит. Потому что не осталось в их мире Книги, как не осталось и… Да что, собственно, вообще осталось?

Сюда, на окраину Государства Закона, слухи о жизни Беззаконных Земель доходили редкими каплями бьющегося о скалы моря, каплями, которые обжигали мучительно-сладким холодом. Там, по ту сторону моря – утверждалось в этих слухах – происходило непотребство. И люди жили так, что их и кафирами-то уже назвать было нельзя, ибо они творили то, что не подходило под определение «куфр», грех. Не знал такого Кур’ан, ибо не знали о таком древние пророки, потому и слова подходящего не придумали.

Люди по ту сторону отказывались от фитра, самой своей природы, сотворённой Аллахом, и не называли себя больше ни мужчинами, ни женщинами. Надругавшись над естеством, меняли свои тела, а вместе с телами и разум. Создания эти проводили дни и ночи в мучительно новом, непостижимом мире, где все известные человечеству пороки удесятерялись, и изобретались прежде невиданные. А устав от безумных наслаждений, они с восторгом принимали смерть, смерть нечестивую, без молитвы и мира в сердце.

Рассказы об этом наполняли души правоверных ужасом и смятением. Но если кто-то отшатывался от бездны, то другие оставались на её краю, всматриваясь к клубящуюся внизу мглу, как заворожённые.

Но «если ты долго будешь всматриваться в бездну, бездна начнёт всматриваться в тебя», сказал один из неверных когда-то (не спрашивайте, откуда ведомы мне его слова), и таких, зачарованных бездной, у нас совсем не мало.

И в сравнении с ними, смотрящими на мерзость как кролик на удава, каким привычным и домашним кажется тот грех, которому предаются честные, но слабые плотью правоверные в помеченных синим фонарём кварталах!

Мадина

Глава первая

Послеполуденное солнце заливало овальный дворик байт-да’ара3 упрямым жаром, и куцая тень навеса, под которым примостились обе девушки, крала свет, но не давала прохлады.

Впрочем, Замиль и не стремилась к прохладе – она просто о ней не думала в это время. Нет, зима на Острове случалась зябкой и сырой, но лето… каким ему ещё и быть, как не раскалённой печкой. «А мы как ягнята, насаженные над этой печкой на вертел», – подумала она и отпила глоток кофе.

Напиток, помимо привычной горечи, отдавал померанцем, и Замиль смаковала его с болезненным упоением. Жар августовского дня, удушливая дымка, висящая над камнями, и горячий кофе, который она прихлёбывала мелкими глоточками. Все остальные девочки считали, что надо быть оглашенной, чтобы пить его в такую погоду. Все… наверное, даже Джайда, которая так отчаянно пытается быть как она.

– Всё-таки жарко, – в такт её мыслям Джайда вздохнула и вытерла пот со лба. – И почему бы нам не зайти обратно в дом? Может, там мы примем душ и хоть немного…

– Возле душа сейчас очередь, – равнодушно оборвала её Замиль и повела взглядом, убеждаясь, что они одни в раскалённом дворике за резным забором. – Послушай, Джайда, у меня к тебе есть вопрос…

Джайда вскинула голову, и Замиль, в очередной раз и как всегда – с чувством лёгкой досады, подумала, как же щедро природа одарила её товарку. Джайда напоминала африканскую маску из тех книг, которые так любил разглядывать её отец. Чёрная кожа, гладкая, как лакированное дерево, безупречная линия скул, совершенные овалы глаз, нос, словно вылепленный лучшим скульптором… и Замиль с досадой подумала, что ум и красота редко ходят парой. Впрочем…

– Ты говорила про тех мужчин, что приходили к тебе в понедельник, – мягко, как могла, сказала она, – что подарили тебе чехол для наладонника и что-то там ещё…

– И ожерелье, – с готовностью откликнулась Джайда, – но ты знаешь, Замиль, они, хотя и щедры, но какие-то… странные. Оба. Курят много кефа и, обкурившись, несут такое…

Замиль нахмурилась, пытаясь понять, правильно ли перевела слово «несут» – Джайда, малийка по крови, выросла в Марокко и несмотря на все усилия так и не смогла толком овладеть островным наречием. Она говорила с сильным марокканским акцентом и то и дело вставляла в речь словечки из дарижа4.

– Так значит, они много курят, – девушка потёрла подбородок. – Скажи, а берут они с собой свой наладонник? Говорят ли по нему при тебе?

– Да, я видела у одного из них наладонник, – подтвердила Джайда, взяла чашечку кофе, отхлебнула и, не удержавшись, сморщилась, – а почему ты спрашиваешь?

– Так, просто, – Замиль улыбнулась. – Никогда не знаешь, кто придёт к нам в наш прекрасный дом. И так странно, что мужчины, которые правят этим Островом, а может, и не только им, раздетые ничем не отличаются от любых других.

Джайда только моргнула, явно не понимая намёка. Да, не всегда даётся одной женщине и ум, и красота одновременно, но ей, благодарение Аллаху, повезло. Идя вниз по улице к скверику, Замиль невольно скривилась от последней мысли. Она давно знала, что не верит, не верит ни во что из того, что видит, но полностью изгнать из мыслей и слова, и образы, которые её окружали, не получалось. Это впитывалось, как загар, которым красило средиземноморское солнце, каждое лето делая её бледную кожу, столь распалявшую их лучших клиентов, покрасневшей и шелушащейся. Зарият всегда ругалась, если видела это, но… но сейчас дело в другом.

Шейхи снова будут тут. Замиль, конечно, не знала точно, что эти люди шейхи, но была почти уверена в этом. Уж разбираться в том, как выглядят мужчины, вкусившие власти, она немного научилась – сложно не замечать этот отпечаток на их лицах, это облако высокомерия, которое, кажется, обволакивает каждое их движение. И вот…

Она оставила позади переулочек, где примостился их байт-да’ара – дом греха, или отдохновения, как лицемерно говорила о нём сама Зарият. Дом, куда добропорядочные и состоятельные горожане из «новых людей» Острова могли прийти, когда их семейная жизнь становилась слишком уж размеренной и скучной. Чтобы посмотреть на жаркие танцы в древнем левантийском стиле – так, по крайней мере, значилось в программе. Ну что ж, танцы – значит танцы. Но до вечерней программы у неё ещё есть время.

Сейчас Замиль шла по узкой улочке, которую с обеих сторон подпирали высокие заборы. Нехороший район, с усмешкой подумала она, район, куда просто так не забредёт истинный махдист. Потому что за заборами здесь не добропорядочные семейные очаги, о нет, что угодно, но только не это.

Но в этом был и плюс: её платье кричаще синего цвета, где и покрой, и узоры выдавали в ней непотребную женщину, её закрывавший лицо платок, который нельзя было даже называть никабом, чтобы не оскорблять правоверных – всё это не привлекало здесь особого внимания. Где и бродить таким потерянным, как она, если не здесь – по окраине Мадины, району, при упоминании о котором набожные махдисты морщились, как будто повеяло с помойки.

Но здесь было не так и плохо – например, кто-то разбил скверик. Скорее всего, он остался от старого города, старого времени. Пройдя мимо витых металлических столбиков на входе, Замиль воровато оглянулась, а потом, проведя рукой, отсоединила никаб. Никого, и она может постоять с открытым лицом в тени лимонных деревьев, вдыхая их горьковато-пряный, словно омывающий ноздри, аромат.

Скверик был небольшой – не более пятидесяти метров в поперечнике, потёртые скамеечки с витыми ножками почти потерялись среди разросшихся кустов. Откуда-то раздавалось тихое журчание фонтанчика.

Девушка сделала к нему пару шагов, раздражённо поводя плечами, к которым противно липла казавшаяся сейчас очень тяжёлой ткань её платья. Найек5, да жара такая, что хоть ходи голышом! Как будто для неё, ублажающей вечерами женатых мужчин, это будет большая потеря!

На деле же она только и могла, что отцепить свой намордник, и то потому, что в скверике не оказалось людей. Замиль ещё раз мысленно выругалась, и вдруг до неё долетел звук мотора и шорох шин по пыльной дороге. Кусты закрывали улицу по другую сторону скверика, но было слышно, что кто-то паркует там автомобиль. И не то чтобы это было странно – время повернуло к вечеру, к весёлым домам будут сходиться гости, но девушка вдруг почувствовала укол любопытства. Как, интересно, они выглядят в свете догорающего дня – те, кто пялится на неё, танцующую, сальными глазками, кто требует, чтобы она ложилась перед ними и… Не успев ещё подумать, стоит ли ей это делать, она резко пригнулась, так, чтобы из-за кустов её силуэт не был виден, и на корточках поползла к ограде. Колени и бедра сразу же заныли, на спине опять проступил пот, но Замиль стиснула зубы, сообразив, что подняться теперь уже будет опасно. Пусть она ещё ничего не услышала, оправдаться, что и не собиралась подслушивать, ей будет тяжело. Для многих мужчин на Острове, особенно из тех, что носят черный перстень на мизинце, женщина всегда будет виновата.

Между тем послышались голоса. Кто-то вышел из припаркованного автомобиля, людей было как минимум двое. Ругаясь сквозь зубы, Замиль примостилась за грабом в каком-то полуметре от ограды. Заметить её тут было почти невозможно, зато ей, по крайней мере, будет слышно.

За ветвями мелькнули белые пятна – мужчины, одетые в галабии. Она невольно скривилась. Чаще всего приходившие к ним люди носили одежду усреднённого островного покроя, похожую на тунисскую и, собственно, от неё происходящую. Просторные джеббы не стесняли движений, штаны же легко поддёргивались, если нужно было сесть или нагнуться. В этой одежде невольно сквозил XXI век даже у них, на их Аллахом проклятом Острове, последнем форпосте нового Халифата. Галабии из местных надевали самые ярые – те, кто воспринимал каноны нового учения всерьёз, те, кто каждым шагом и каждым жестом желал показать свою верностью новому миру. Хуже были только фанатики из западной Африки в лиловых линялых бубу6, но те вообще…

– …ещё раз говорю, не называй меня так. Лучше вообще не вспоминай настоящие имена. Здесь я Рахат, и всё остальное тебе стоит вообще забыть.

– Когда шейх Мохтар ульд…

– Нет, ты правда бываешь ослом, когда пожуёшь немного зелья, Хашим, – в голосе того, кто просил называть его Рахатом, зазвучало раздражение. – Ещё раз тебе говорю…

Далее он понизил голос, и до уха Замиль долетели только отдельные слова:

– …решится в эти… шейх… когда узнают… пакистанцы будут…

Ничего интересного, с некоторым разочарованием подумала она, просто два деловых человека в очередной раз обсуждают сделки и интриги, которые их сопровождают. В их байт-да’ара языки торгашей, осоловелых от зелий и разжигающих жар танцев, нередко развязывались, и она наслушалась всякого: от рассказов о контрабанде и запрещённых кулачных боях до заказных убийств. Ей не хотелось слушать это ещё и здесь, но подниматься уже было поздно, иначе мужчины бы поняли, что она их подслушивала, и разгневались. Гнев мужчин вообще опасен для женщин на землях Даулят аль-Канун, а уж для таких женщин, как она… и вдруг до неё долетело слово, которое словно бритвой резануло слух, и Замиль задохнулась, всё так же сидя на корточках.

Газават7.

Один из мужчин это произнёс, кажется, тот, который настаивал, чтобы его звали Рахатом.

Слово, в котором звучало…

– …долго медлили, но наконец готовы, чтобы… – далее она опять не расслышала несколько слов, но потом прозвучало: – Тогда, иншалла8, мы вернёмся обратно и сметём грязь… этот, как его… Салах…

Газават. Мужчины продолжали о чём-то говорить вполголоса, но напряжённость беседы стихала. Вот один, кажется, хлопнул другого по плечу, и Замиль увидала, как обёрнутые в куфию головы качнулись. Они опять двинулись вперёд – как стало ясно, к байт-да’ара. Впрочем, куда ещё можно идти по этому проулку. Но Замиль так и сидела на корточках, словно не замечая, как ноют затёкшие ноги и пот назойливыми струйками щекочет спину. Пот от жары или от воспоминаний, которые разбудило случайно услышанное слово.

Ужас, который оно в ней будило, был тем страннее, что никакого газавата Замиль не помнила – последние его сполохи догорели за два года до её рождения, да и проходил он, в основном, вдали от мест, где она жила. Газават, Великая война, сотрясшая мир, не только похоронившая десятки (или сотни?) миллионов людей, не только перекроившая границы. Это была Война, которая просто отменила старое время, перевернула его, как прочитанную страницу. Жадность, с которой Замиль собирала все сведения о Старом Времени, была столь же болезненной, сколь бывает у других пристрастие к гашишу. В новом Халифате вообще хмурились на слишком явный интерес женщин к ненужным для них вещам, но у Замиль было преимущество – её отверженность и одиночество. Никакой мужчина не стоял над ней, проверяя её благонравие, никому до неё не было дела в том, что не касалось танцев и утех. И Замиль отдавалась свой страсти с яростью одержимой – вновь и вновь, в закрытых кофейнях, доступ куда покупали возбуждающие пилюли или запретные ласки, она погружалась на темную сторону Зеркала – и упоенно читала о том, что было до войны. Зеркало называли Интернетом, и это было совсем недавнее изобретение. С его помощью люди могли связаться с жителями любой точки мира, словно границ не было вообще – одно это плохо укладывалось в голове. А в том мире… и она жадно собирала его осколки. Вот улицы, по которым текли толпы народа, мужчин и женщин, одетых в яркие одежды…вот огромные залы кинотеатров, где девушки обжимались с парнями и смотрели те фильмы, которые хотели сами, не заботясь о мнении Шура-аль-канун… вот рестораны, где можно было есть то, что ты захочешь, вот бары, где подавали алкоголь (Замиль несколько раз пробовала из-под полы домашнюю граппу, но больше об алкоголе не знала ничего), вот… вот та жизнь, которая могла бы быть у неё. Которую перечеркнуло мрачное, тягостное, кровавое безумие. Война, расколовшая мир на До и После, оставившая по себе дымящиеся остовы разбомблённых домов, закрытые аэропорты, заражённые земли, моря, в которых тонули катера с новыми и новыми беженцами.

Война, в горниле которой родился другой мир, единственный мир, который был у Замиль – из которого она так страстно мечтала вырваться.

Глава вторая

Салах знал, что, увидев его, эти люди кривятся от презрения. Для него это было такой же данностью, как и то, что вода в море мокра, а ночи в его родной пустыне пронизывающе холодны. Такова жизнь.

И он поддёрнул свои штаны ещё раз. Абдул спрашивал его, почему не купить себе нормальную одежду. Под «нормальной одеждой» тот мог подразумевать что угодно – платье торговцев Мадины и прочих уважаемых людей Острова, шитую под заказ галабию. Или – Аллах его ведает – даже те жуткие тряпки, в которых щеголяли некоторые его земляки, лиловые или зеленоватые бубу. Как же, одежда самого Махди, дыхание священной земли…

Но ему хватило этого дыхания ещё дома, альхамдулиллах9, традиций в его жизни было достаточно. Ещё во время работы в Нуакшоте он оценил неброскую практичность одежды назрани: свободно висящих джинсов и широких рубах из той же ткани, футболок и этой обуви… как там они называют её? Кроссовок. Здесь, на Острове так сейчас ходили «старые люди», которым позволили прозябать в своих заблуждениях, рассудив, что ложная вера лучше, чем никакой, да работяги, которым важнее была одежды, не путающаяся в оборудовании. Ну а он-то кто?

Нет, конечно, и он мог, как это делал Абдул, снимать пропахшую машинным маслом и морским запахом рубаху и одеваться как уважаемый человек. Тогда бы презрение в обращённых на него взглядах исчезло, по крайней мере, до тех пор, пока люди бы не узнали о его ремесле.

Да, на него бы смотрели сейчас совсем иначе, прикинься он, пускай только по одёжке, одним из них, но что ему до того? Или он не видел, как все эти лощёные торгаши, такие набожные и верные Обновлённому Учению на словах, заказывали у него запретные программы или просили перевезти их детей через границу? Или не видел, как они приходили в байт-да’ара, с ханжеской стыдливостью снимая черные кольца с мизинцев возле входа? И это им его судить?

И Салах спокойно опирался локтем о подушку, перебирая пальцами другой руки чётки, и с полуулыбкой рассматривал собиравшихся вокруг гостей.

Комната – общая, на допуск в другие он не покушался – была обставлена в том же лицемерном стиле, которым отличались все заведения такого рода – попытки сочетать требования Обновлённого Учения с намёками на запретные удовольствия, блага современного мира с потугами воссоздать дни славы Халифата. Ложа для гостей и тут же круглые магнитные батареи, где они могли подзаряжать наладонники, песочные печки, на которых им варили кофе по-турецки, и блендеры, смешивавшие фрукты со льдом в прохладительную смесь. Люди только начинали собираться, и кроме него на лиловых подушках отдыхало всего пять или шесть человек, одетых как состоятельные горожане. Но вот полог на двери качнулся, и звякнули украшавшие его колокольчики.

– Ис-саламу-алейкум, Рахат, – услышал он вкрадчивый голос Зарият, – ты опять решил развеселить моё старое сердце!

Скосив глаза, он увидел, как толстая Зарият всплеснула руками, приветствуя новых гостей. Двое мужчин как раз встали в дверном проёме, вальяжно, с хозяйским видом оглядываясь по сторонам. Их белоснежные галабии, сшитые так просто, что за этой простотой угадывался индивидуальный заказ в лучших мастерских, казались снегом на горных вершинах Атласа.

– Салам, красавица, – заговорил один из них, и от звуков его голоса Салах вздрогнул и вскинул голову, пытаясь рассмотреть лицо говорящего, – редко какое место во всей благословенной Мадине, веселит меня так же, как…

Человек продолжал что-то говорить, произнося слова как житель северного Туниса, а Салах, замерев на пару секунд, опустился обратно на подушку с кривой усмешкой. Лицо вошедшего было плохо видно, но и голос, и манера речи, и стать не оставляли сомнений. Быстро же увиделись. И где!

– Мятный чай, макруд и кат10, – обрывисто сказал второй, так и не ответивший на приветствие Зарият. – Достаточно, Рахат!

Поперхнувшийся на полуслове, его спутник двинулся вслед за Зарият по просторному покою, оглядываясь по сторонам. Салах на секунду почувствовал желание если не спрятаться, то отвернуться, но, мысленно выругавшись, подавил его. Нет уж, не от этой лицемерной сволочи ему прятаться. Может, в конце концов, они просто пройдут мимо него.

Не прошли… Широко шагая и не слишком заботясь о тех, кого задевали по пути, два человека следовали за Зарият, и один из них постоянно оглядывался с самодовольным видом… пока его взгляд не наткнулся на Салаха. Он даже сбился с шага, буравя его взглядом, но Салах только дёрнул уголком рта. Конечно, тот тоже его «не узнает», и это правильно, но…

В таких заведениях, кроме общего покоя, были, конечно, комнаты для особых гостей. Салах не знал, как они выглядели – никогда не бывал. Но, конечно же, такие, как Рахат (который ему представился под совсем другим именем, да и здесь, скорее всего, назвал не своё) не усадят свой благородный зад среди «простых», насколько можно такими назвать собирающийся здесь люд. Хотя под их дорогими галабиями тоже скрывается грешное тело, которое они будут, как и все, собирающиеся здесь, баловать зельями и блудом.

До начала «программы», как пышно Зарият именовала угощения и танцы, распалявшие гостей, оставалось ещё немало времени. Рановато пришёл, да. Значит есть время и для чая.

Он неторопливо поднялся, отряхнул невидимую пыль и двинулся поперёк зала. По спине, как назойливые мухи, ползали негодующие взгляды гостей. Ладно, те двое – люди непростые, сразу видно, но этот-то увалень чего тут бродит?

Подойдя к прикрытому переливающейся занавесью проёму, Салах несколько раз громко хлопнул в ладоши.

– Эй, кто здесь есть? – громко проговорил он.

Не прошло и трех секунд, как занавесь качнулась, и из-под неё показалась девушка. По крайней мере, ему сперва показалось, что это была девушка.

– Что хочет мой господин? – спросила она.

На девушке было привычное для дома Зарият облачение – полупрозрачные шальвары пурпурного оттенка, не скрывавшие очертания ног, широкий пояс, свободная блуза поверх. Танцевать она, очевидно, не будет – её задача сегодня другая.

– Хочу начать с чая и разговора. Пришли мне девушку из сообразительных, и пусть принесёт вскипевший чайник, два стакана, китайский чай и всё, что нужно, – лениво бросил он, – и подбери такую, которая бы понимала язык Махди.

Та нахмурилась, и он понял, что на самом деле этой «девице» за тридцать лет, хотя она, очевидно, хорошо ухаживала за своей кожей и старалась выглядеть моложе.

– Мне повторить еще раз? – с усмешкой спросил Салах.

– Нет, мой господин, все понятно – девушку и всё, что нужно для чая. Захватить ли ей так же пилюли? У нас есть…

– Если бы я нуждался в пилюлях, я бы тебе об этом сказал, – прервал её Салах, – но силы, данной мне Всеблагим, хватает и без них. Ты так и будешь стоять?

Женщина нахмурилась ещё сильнее, из-за чего её возраст стал более заметен, кивнула и, повернувшись, двинулась к занавеске, ограждавшей ту часть покоя, где готовились к своей работе остальные. Её раздражение было заметно даже по неестественно ровной спине, и Салах усмехнулся.

Подручную Зарият бесило в нём всё: и рабочая одежда, в которой он пришёл в их заведение, и его речь. Здесь, чаще всего говорили на мушатари – общем языке, который возник на острове после Переселения из смеси говоров Северной Африки с правильным арабским – ближе всего к нему была, пожалуй, речь тунисцев. Салах, конечно, прекрасно знал его, но в такие минуты предпочитал говорить на родном хассания11. Гортанное наречие, принесённое из глубин Сахары, было бы безнадёжно провинциальным, если бы не одно «но» – это был родной язык Махди, на котором тот нередко говорил со своими приближёнными. Не так мало свирепых махдистов из Западной Африки поселилось на Острове, многие заняли важные посты, и проявлять к их речи неуважение не было разумно. Вот и сейчас эта женщина – Салах так и не узнал её имени – гадает, кто он. Человек, который носит одежду рабочего, но выложил круглую сумму на входе и обращается к ним на языке орденских фанатиков. Он ей определенно не нравится, но вдруг и правда как-то связан с Орденом Верных? А раз так, то его лучше не гневить.

Интересно, кого же она ему пришлёт?

Долго ждать не пришлось – из-за занавеси, за которой исчезла первая девушка, вскоре появилась другая. На этот раз слово «девушка» подходило без всяких оговорок – с первого взгляда было видно, что она ещё очень юна, никак не старше двадцати лет. Чернокожая, скорее всего, малийка или нигерийка, и красивая удивительной, почти совершенной красотой. Плавная линия скул, глубокие овалы глаз и точёная шея. Салах никогда не считал себя тонким ценителем женской красоты, но невольно засмотрелся.

Та неторопливо подошла к нему и глубоким, мелодичным голосом проговорила:

– Салам алейкум, Балькис сказал, что ты скучаешь, но никто не должен грустить в весёлом доме Зарият. Я здесь, чтобы развлечь тебя.