Полная версия:

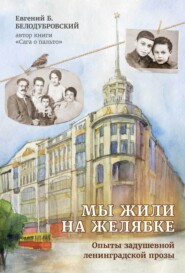

Мы жили на Желябке. Опыты ленинградской задушевной прозы

А ведь всё-то ничего (правда – кому как?). Если бы той весной нашлись бы в округе свадебщики или сваты и с двух сторон бы их поженили (ну хотя бы нашлась какая-никакая гоголевская Фекла Ивановна или Белотелова из Островского, хоть проказницы обе и себе на уме, но удачливы; а мужской элемент на этом поприще в ту пору вообще не был замечен), так это была бы самая счастливая пара на всём белом свете, они прямо светились: русая коса в обхват талии и Симха кудрявый, смуглый, загорелый и скорый. Про них поэты сложили бы куплеты с припевом на двух родных языках, художники писали бы картины да еще с детьми на руках, а сам Шолом-Алейхем – Соломон Рабинович сделал бы героями своих классических новелл и романов, да просто бессмертными, и вообще был бы мир во всем мире. Вот насколько они, родимые, были прекрасны и чисты.

Всё так или почти так, но где и как долго дедушка бродил, залечивая «раны сердца», – неизвестно, и вернулся он в родные пенаты, когда полностью встал на ноги и, самое-самое главное, освоил, и освоил до высшей точки совершенства, одно славное дело. Да, да, да, все уже поняли (а нет, так я подскажу) – Симха стал «шадхуном» (что есть в переводе с жаргона идиш на русский свадебщик или просто сказать – сват), первым мужчиной в этой профессии, сам убежденный холостяк, давший себе самому клятву или обет не свататься и не пытаться жениться (да и вряд ли в мире найдется женщина прекраснее, стройнее, веселее и нежнее житейски мудрой Машеньки). Всё равно будет только видимость, компромисс, договор, но не любовь (вот тут дедушка немного переборщил и в какой-то момент жизни всё-таки обманулся и на всю катушку и по любви – иначе внуки не получаются, а дедушка Симха был человек – детский). Вернулся он! Но не абы как и не просто сватом-шадхуном, пускай и в кацевейке малинового цвета с оборками (хорошо, что не в красной, у тех же бобручан на этот цвет была присказка «дурак любит красное») и с бабочкой в горошек на шее, нет, вернулся он в родные пенаты со смаком, то есть с молвой. Кто не знает, в еврейской местечковой среде (да и в больших городах) «мирская молва» живее, быстрее и красочнее самой седой или бирюзовой «морской волны» «кисти» Айвазовского. Так вот молва эта о Симхе как об удачливом, искусном и самом тонком знатоке столь деликатной профессии (да просто Симха «шел» первым номером, что почище любого официального мандата с печатями), с чистой душой, мыслями и помыслами (что не одно и то же; русский язык – богат), полным ходом примчалась и дошла до ушей жителей родных Дубровников и всех местечек окрест и вошла (вошла-дошла) почти в каждый еврейский дом, где имелись его будущие клиенты, юноши и барышни на выданье. Где Симха-дедушка приобрел свой опыт – неведомо, но молва, повторюсь, шла за ним и перед ним аховая, лихая: считалось, если шадхун Симха брался за дело – значит, новая семья будет крепкой и в достатке и деток – вагон.

Вот пример (классика жанра), чего стоит такая «шедевральная» история, модное нынче словечко, иностранное, от французского chef-d’œuvre, по красоте и по точности в самый раз будет достойна войти в хрестоматию, если бы таковой быть. Отметим только результат: Симха как-то очень удачно сосватал и поженил дочь Боруха Мовшовича Миррочку из города Лубны и ссыльного поляка Чернецкого. Оба, жених и невеста, в немолодом возрасте и жили в разных концах своей планеты (о, сколько трудов стоили жениху – невесте и самому моему дедушке-свату эти переезды то в синагогу, то в костел, то к нотариусу, то в полицейское управление в Егупец). И уже после свадьбы в Лубнах, как и «положено по штату» (то есть по природе), Мирра взяла и на радостях ровно через девять месяцев родила Чернецкому и Мовшовичам зараз троих детей, то есть тройню, а такая была «худыля», и на тебе! Причем женскому роду они дали сугубо польские имена (Зося – Марыся), а пацана назвали библейским именем Исаак. Тоже была «проделка» дедушки, послужившая довеском к молве. Вот приплод так приплод. Симха и сам не ожидал такого успеха – три в одном. Отец Мирры наш Борух-Абрам-Мовшович, молодой дед, несговорчивым был до краев, сух был насчет лирики (да и поляк этот, чужак, и сразу в семью), зычный авторитет, главный кузнец и рубщик на всю округу, силищи необыкновенной и ростом с дерево и кулачищи с ведро, глыба, а как только увидел в люльке мизер – троих комочков и особо Исаака – наследника, поднял его к небу, во благо Всевышнему… А в награду Симхе-свату любимую кобылу («Аутку») вместе с крытым небесного цвета парусиновым полотном от непогоды крылатым шестиколесным рыночным шарабаном. Олесь же наш Чернецкий (это я дал ему имя, а фамилия его точно; да и сам он ссыльный, за сочинение в молодые годы какой-то пародии на царя-батюшку и его свиту) прислал ему за труды два новеньких седла, ночной фонарь для зимы или бездорожья и для свадебных гастролей гармошку «пикколо» – реквизит его отца – клоуна в Краковском цирке.

А что тут вообще, скажите, искать такого, что мы тут удивляемся и огород городим, если Симха из Дубровников (двоеточие): сметливый, веселый, живой, певческий, с голосом типа баритон и с абсолютным музыкальным слухом (perfect pitch), особо пригодным для куплетов, расчетливый, франтоватый от природы, авантюрный, самое главное в его профессии, и возьмем выше – с умными глазами и руками и головой, чуть ли не с пеленок располагавший к себе людей. Да если бы Симха взялся за любой другой труд, он также был бы чист в помыслах и удачлив и всё такое прочее. Забегая вперед, скажу, что дедушка Симха и его жена Циля последние годы жили и умерли в Мелитополе, где его знали и почитали не только как семейного фотографа, но еще как филигранного переписчика нот для местной детской музыкальной школы. Так вот, в один из юбилеев старшие ученики собрались под окном их жилища на окраине города и сыграли на скрипках и барабанах по нотам туш в его честь – такая молва о моем дедушке Симхе хранится в тех местах, можно быть уверенным на все сто.

Да, довольно «золотить пилюлю», важно одно – Симха наш вернулся в Дубровники домой отнюдь неспроста, а с умыслом, ясное дело, не на побывку к родителям (совсем было постаревшим, продавшим свой дом и двор семье нового провизора из Котельнич, получив стол и кров в ближней синагоге и небольшой пансион от провинившегося блудного сына). Нет, нет, по опыту и смекалке Симха просто прикинул в уме, что за время своего отсутствия в селе те малые дети, которых он летом катал на загривках, зимой – на салазках, брал в лес за грибами и удить рыбу в протоке с плотины, защищал от «рукатых» (это слово чаще всего встречалось у «витеблян» и означало, что перед началом нормальной мальчишеской драки обе стороны джентльменски договаривались, «чтобы не было рукатых», то есть не бить по лицу и чтобы не до крови) русаков с того берега, – вытянулись, подросли до возраста женихов и невест, да и село разрослось новыми семьями. Свадеб этак с десяток, а кому-то из родителей будущих невест он закинул удочку самолично (женская половина – самый трудный элемент в карьере шадхуна-свата). Однако, охватив глазом всю канцелярию, Симха понял, что достичь успеха в одиночку ему не фонтан, тут нужен помощник, а где его достать: братьев у него отродясь не было, сверстники кто где, довериться же абы кому тоже не дело, не каждый умеет держать тайну, опрятен и на руку чист, а просить – слабость показать. И вдруг само пришло в руки (прямо по Булгакову: не ной, не моли, не проси – сами придут и принесут; классика, братцы, классика). Неожиданно в Дубровниках появился Вевик Рабинович, средний брат Соломона Шолом-Алейхема, писателя из писателей и первого друга Максима Горького. И так случилось (о, песнь песней), что они в момент нашли друг друга – ровесники, почти одного роста и франтоваты. Для Симхи было ясно, что Вевик был отличный парень, сообразительный, легкий, кучерявый, всё схватывающий на лету и, самое главное для его ремесла, был «поэтом на случай», умеющий сочинять куплеты и даже целые оды, как говорится, «не отходя от кассы». Достаточно было Симхе дать Вевику «рыбу»: имена, приметы быта, внешнего вида и окружающей среды их «жертв», как в три минуты-полчаса-час всё было готово. Такой козырь, подчас решающий вопрос в нашу сторону. Да еще на еврейском жаргоне – просто цимес. Вевик же был счастлив приглашением моего дедушки, так как по наказу своего великого брата, писателя Шолом-Алейхема собирал песни, рассказы и легенды для любимого брата, который мечтал написать роман исключительно на жаргоне, еще сохранившем «вкусные» приметы и диалекты еврейской речи в самых дальних местах и местечках. Многолюдная же, многоликая майская еврейская свадьба – тут самый смак, что тут говорить, всяк знает. Вооруженные клячей «Ауткой» и шарабаном Мовшовича (правда, сменив цвет «абажура» с небесного на розовый), фонарем и гармонью «пикколо» Чернецкого, они без устали мотались по окрестным деревням, шинкам, рынкам, лавкам, мазанкам и синагогам и уже в четыре наметанных глаза и в два ума-палата крутились, как волчки. Начинали с невест – самая трогательная нежная сторона процесса (ей же рожать, а не кому-нибудь, третьего не дано). Собрав понаслышке со стороны нечто вроде (на современный манер) «досье», первым в «тройке» (жилет-бант-рукавчики) около дома появлялся во всей красе Симха, а когда появлялась надежда на успех, по сигналу – во двор выкатывалась красотка «Аутка» с Вевиком-напарником (в «тройке» в горошек), поющим куплеты во славу и пользу невесты и ее, взятых как за цугундер врасплох, родичей. Было еще (придумка Вевика): он носил на шее деревянную коробочку – туесок от очков-пенсне на дужках (есть известная фотография его брата, известного писателя, в этом пенсне, сделанная в фотоателье Высоцкого на Крещатике), в которой на чистой бархотке и в замше лежала «печать»: листок торы на двух языках для форсу с подписью Сидхи, как Главного Ребе; ребята были еще те. Чем мне тут не гордиться дедом!

То жизнерадостное занятие моего дедушки и Вевика Рабиновича приносило (кроме заработка по негласным расценкам, о наживе тут нет речи) еще и «Аутке» морковь с тыквой, Симхе – деготь на смазку колес, на кузнеца и на хутровщика, а Вевику – тетради, набитые записями новых слов, песен и прибауток на жаргоне, плюс рецепты кушаний и питий (в каждой деревне был свой кошт, свой жаргон, свои обычаи, вот где кайф…), а то и на табачок. А подчас и с «горкой». Правда, если дело не выгорало – то ли молодые не сошлись, то ли их родители не поделили приданое, «горку» полагалось вернуть. Итак, Вевик за время, отведенное им для трудов бок о бок с Симхой, накопил с три короба записей «из первых рук» во славу своего брата-классика. И не скажите, ведь и Пушкин бродил с цыганами, Лесков с соборянами, Горький с босяками, Юрий Тынянов с юным Пушкиным и с «Вазир-Мухтаром»; вот кто знал о Пушкине всё, но всего сказать не успел. А что такое «писатель»? Писатель – это сбор материала. Не понаслышке, не из головы своей садовой, а из сердца… Симха же тоже умножил свою славу и молву, да и копеечку не малую и, в придачу, освоил до краев игру на пикколо вплоть до рулад и звука литавр, а сам музыкальный инструмент еще усовершенствовал при помощи расчески для волос и жестяной крышки (забегая вперед, боюсь другого места и времени да и терпения ни у вас, ни у меня не найдется – уж слишком долго «запрягаю», или еще что-нибудь помешает, – скажу вкратце, что останки этой ручной потешной гармошки-пикколо на ремешках через плечо, с дырочками от цветных пуговиц-кнопок и регистра сохранились почти в натуральном виде на фотографии моего отца, пиликающего на пикколо под абажуром с тесемками в женский праздник 8-е Марта). В планетарном же, во всечеловеческом отношении главный приплод, главный «навар» их работы – новая семья, еврейские дети; Ноев ковчег не считая «Аутки».

Фотография из домашнего архива. Отец Автора с гармошкой-пикколо в нашей коммуналке на ул. Желябова, 29, кв. 17, на празднике в Женский День. 8 марта 1941 г.

Но как веревочка ни вьется, пришла пора им, шадхунам – счастливчикам и ловкачам, расстаться. Вот они уже и готовы, как вдруг к Симхе и Вевику махнул за десять верст на парадной двойке бывший некогда добрым соседом Симхе мельник Шиловицкий с торбой и на одном дыхании с гиком и готовый ко всему заорал во всё горло, как Король Лир или Отелло, что к его дочери Зеле Шиловицкой день и ночь посылает виды, дает сигналы, пассажи, бросает удочку жениться крутолобый сын стряпчего колесный мастер (с жетоном) Левка Вицнудель из Бран, влюбившийся в Зелю за прилавком, всю в муке, на пшеничной ярмарке, и что он желает стать ее женихом и жениться, и что есть у него что дать за нее, а она сразу дала Левке отпор, что и знать не знает и знать его не хочет, но при условии (тут Пейсах Шиловицкий стряхнул усами и бородой, торбой и шляпой, да так, что небо на Дубровниках поперхнулось и померкло – одновременно): пусть Левка, мол, пришлет ей откуда хочет свою фотографию (не вслепую же выходить); и – уехал, оставив задаток. Крупно. На фотографию, хоть из-под земли!!! Чуете, куда клонится ветка, чуете? И будете правы – клонится ветка не к печали, как у поэта, а к радости Жизни с Большой Буквы, самым что ни на есть – залогом счастья, что привалило Симхе, поверните очи к зачину крылатой этой повести – рассказу с колес о дедушке Симхе из Дубровников бывш. Витебской губернии в ответ… и так далее. Ничего себе пироги… И ребята наши – шадхуны, арлекины наши заповедные, наморщили лбы, дело вот-вот может развалиться, стыд-позор, ясное дело, все только и смотрят на них, благо дошел этот каприз Зельки-замарашки и до всей Брани, и до Дубровников, и может быть, и дальше. Но правда есть правда, это была игра в одни ворота, Левка видел Зельку со всех сторон, слюну пустил, а она его нет даже по слухам, и здесь с ее стороны всё справедливо, а справедливость, как говорил один французский философ, категория – философская, куплетами не отвертишься. Тут гласит предание, да, может быть, и я бы так же поступил на месте дедушки. Он взял паузу и решил дать Зеле-соседке отпор. И послал к дому Шиловицкого своего верного Вевика глянуть на нее (всё же – свои), не разыгрывает ли, мол, Зинка всех на дурачка, цену поднимает. А Левка Вицнудель свое жмет, Шиловицкий руки было опустил, дочь единственная, а вблизи мужского рода под стать ей – нет. Вевик вернулся только на третий день – обомлевший, огорошенный, ослепленный от красоты Зельмы, которую он «застал» за стиркой белья, склоненной три погибели к бадье, как она вдруг выпрямилась (лови момент, и он его – поймал) и принялась двумя, вознесенными к небу, руками справиться (укротить) копну своих (как стог сена), спадающих было бесконечно красивых рыжих волос. И вся-то Зелина стать от тонкой розовой шеи, груди и до талии – открылась ему как на ладони. С другой стороны, Левка, вдруг почуяв слабину своей позиции, подкидывает еще дровишек в топку и дает сверх того за такую невесту швейную машину «Зингер» с педалью: любовь, любовь, любовь. Условие принято. Вевик депешу знаменитому на весь мир брату – писателю Йегупец. Тот, хоть и был в Лубнах на гастролях, с полуслова всё понял и посылает знак (по голубиной почте – такая почта была только в Лубнах, я проверил) своему лучшему другу фотографу Вениамину Высоцкому, поставщику Двора, чье шикарное фотоателье занимало весь угол Крещатика и Лютеранской… Высоцкий – круговая порука – на скоростной бричке с извозчиком Власом и с запасным колесом и со всем скарбом шпарит без остановок по распутице в эти Браны. Два дня живет на постое у жениха, снимает во всем новом + (плюс) бабочка, возвращается в Егупец, там делает карточки со стекол, обрамляет и переправляет прямым ходом с нарочным прямо к Шиловицким в Дубровник. Еще неделя, Симха и его друг ждут ответа Зели и получают его вместе с ее согласием выйти за Левку и чтобы в этом же мае сыграть свадьбу и прямо на рынке, что и произошло: народу – тьма, всё по рукам и по всем статьям… Еще время пройдет, и молва приносит, что Левка скоро будет отцом, Зельма – матерью и преотличной швеёй и портнихой, Шиловицкий – дедом. Еще один «ноев ковчег», не считая швейной машинки «Зингер», в сусальном золоте на тулье и педалях пустился в плаванье…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов