Полная версия:

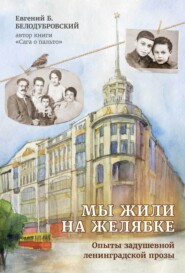

Мы жили на Желябке. Опыты ленинградской задушевной прозы

Евгений Белодубровский

Мы жили на Желябке. Опыты ленинградской задушевной прозы

© Евгений Б. Белодубровский, 2023

© В. Ребрий, иллюстрация, 2023

© ООО «Реноме», 2023

* * *Человека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах. Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование. Переходят из вида в вид до громадных вывесочных букв!

Юрий Олеша. Зависть. М.; Л.: Изд-во «Земля и фабрика», 1928. С. 10О ты! О ленинградский воробей!Тебе даю я высшую отметку.Ведь сколь из пушек по тебе ни бей,Ни разу не был ты посажен в клетку.Пусть доброхоты кормят голубейИ канарейкам – корм за щебетанье,А неказистый юркий воробей —Он сам везде добудет пропитанье.Он не летает в дальние края,Не унывать привык и в зной, и в стужу.Стихия городского воробья —Кусты дворов и на Желябке лужи.Весь птичий мир мил сердцу моему,Но коль слагать из них кому-то оду,Я без сомненья сторону примуЛихого воробьиного народа.Владимир Свиньин, физик, новосибирский ленинградец с Кадетской линии В. О.

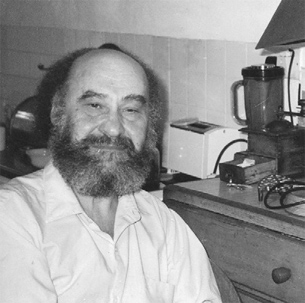

Фото Скотта Гельбаха. Тель-Авив, 2021 год

Мы жили на Желябке

Нашему управдому Виктору Карловичу Вайхту

Мы жили на Желябке, угол Невского, напротив аптеки. В наш дом попала бомба и убила дворничиху Поленову, мамину сменщицу. Кусок этой бомбы (снаряда) застрял в стене нашего подвала под черной лестницей. Сначала мы, дети, его боялись, а потом – привыкли.

В том подвале все мы, жильцы с нашей черной лестницы, держали дрова, берегли каждое поленце, аккуратно укладывали один в один, крест-накрест для просушки в такие, в полметра высотой, типа этажерки так называемые «костры».

И по надобности спускались туда, в жуть, прямо вниз под лестницу, в глубь кромешную, на вечно сырой простуженный земляной пол за дровами со свечкой, фонариком или с керосиновой лампой, ибо там всегда было темно страшно в любое время года. Найдите человека моего возраста, отрока, мне подобного, кто бы в те годы не боялся подвалов и чердаков!

…Даже когда инженер Покорский (это тот Покорский, инженер-телевизионщик, одинокий из 19-й квартиры (наша 17-я ниже этажом), который, когда мы с братом Толькой подросли, брал нас с собою каждую субботу в мужскую баню на Гороховой и хлестал нещадно в парилке вениками, которые мы с гордостью несли через весь проходной двор на Мойку) провел туда свет (чтобы он горел, надо было тащиться к ним в коммуналку и просить кто был на кухне – включить, и так далее, тоже примета…). Но и с лампочкой под сырым потолком от этого света светлее на душе не становилось, да еще тени от стен и от нас не веселили, хотелось скорей наружу…

И торчал он там, снаряд этот, таким корявым зубчатым сталистым гребешком и выхолощенным истертым конусом, скобой в стене под лестницей как восклицательный знак – всё мое детство и юность. Вот кому как, а мне он был в самый раз, потому что служил подмогой на все сто, когда я, вылезая обратно из темноты на свет с вязанкой дров – или на закорках или на локте под самым подбородком (сколько унесешь), а тут ухватишься за эту корявую скобу свободной рукой, как за сучок, передохнешь и пошел дальше, без потерь…

Да-да, не смейтесь, за бомбу – как за соломинку, легко сказать, не то вот-вот упадешь с ценной поклажей, опять двадцать пять, расстроишься, чуть не заплачешь, да еще нос расквасишь, а кому хочется показать свою слабость – да никому… А тут в помощь – немецкий снаряд.

Большая Конюшенная улица (в советское время ул. Желябова). Фото 1900-х годов

Вот они, те самые «странные сближенья», так подчас мучившие Пушкина! Особенно когда солнышко заглядывало и туда, под лестницу, вражий кусок цилиндрической стали блестел, пускал зайчики куда попало. Мама, уходя на работу, кричала мне, свесившемуся из окна нашей кухни, на прощание: «Женька, Пушкин, смотри – весна пришла…»

* * *«Пушкин!!! Пушкин!!! Вернись сейчас же домой, надень пальто, вспотеешь, простудишься и умрешь, – кричит моя Мама на весь двор, высунувшись из фортки кухонного окна нашей коммуналки на Желябке. – Где мой сын? Я его не вижу! Люди, Сява, Сява, что ты околачиваешься без толку, просто так, брось книгу и лучше найди Пушкина и скажи, что его Мама зовет его домой, голос потеряла совсем…» Сява, долговязый, губастый как африканец, Сявка Абрамов, усыновленный сын своей бездетной тетки Брони, сидит на ящике, вижу его – как сейчас вас, закутанным по шею, с книжкой, вот он что-то бубнит, слышит мою Маму, но с места не двигается и, просто задрав голову к небесам абы куда, заревел во всё горло, сложив губы свои в трубочку иерихонскую, на весь проходной двор: «Пушкин… Пушкин! Тебя Мама зовет…» – и так раза три… «Зачем?» – кричу, наконец, я в ответ на Сявкин рев с крыши старого гаража или конюшни, где мы с Фиркой Лю и Ромкой Рэ строим хижину Дяди Тома. «Куушшшаать, – был ответ, – куушшшаать».

Про Эсфирь Лютину будет отдельный рассказ, хоть можно даже оду, а вот про «Хижину…» – только здесь и сразу.

Всё очень просто. На мои девять лет Мама подарила мне «Хижину Дяди Тома» – книгу из серии «Библиотека школьника». С картинками, которые много больше бередили и тревожили мою детскую душу и фантазию, нежели «сам текст». Мог ли я знать тогда, что автором этих картинок, совершенно наглядно переносивших меня к жизни и быту гордых американских негров, попавших в рабство, и их злобных толстых белых хозяев, был художник Борис Федорович Семенов. Дядя Боря – друг Даниила Хармса, Филонова, Алейникова, автор «Чижа и Ежа»: и всё-то «из первых уст». Скажу (не без гордости), что намного позже я со своей настырностью, любопытством и жадностью к той поре подвигнул дядю Борю к написанию и публикации воспоминаний, зароком чему послужили дружеские (всё больше в кассовые дни) прогулки по Невскому из редакции журнала «Нева» (дом 3; с перекуром в Казанском садике), где дядя Боря служил главным художником. Остается добавить, что «Хижина…» с этими дяди Бориными иллюстрациями (библиография – наука не менее нужная и ответственная, нежели, скажем, математика или атомная физика) выдержала с 1949 по 1956 год более десяти переизданий стомиллионными тиражами. Вот браво, вот – успех, вот – награда… А совсем недавно я, отвернувшись памятью к тому чердаку, достал эту дорогую мне «Хижину…» и вдруг обнаружил что автор Послесловия – Ефим Григорьевич Эткинд, Гуру, наставник целого поколения (если не двух) из числа моих сверстников на пути в науку, выдающийся ученый, тогда уже находившийся в опале у властей всех мастей, профессор, вынужденный пробавляться рецензиями и предисловиями для детских книжек…

Всё так или почти так, но Пушкин и правда – это про меня! Мое, повторяю, прозвище, мой оберег в первоначальном радужном смысле этого слова, такой вот подпоясанный веревкой божок из мочала за окошком или самодельный сверчок с рожками в пальто из рогожки на антресолях нашей блокадной коммуналки на Желябке. И мне с ним жить-поживать, сколько бы еще лет не прошло, сколько бы еще юбилеев мы не отплясывали с родными и друзьями и сколько еще польт мне суждено сносить-переносить вместе со своими или чужими галстуками, рубашками, башмаками, беретами-жилетами-пиджаками (а выгорит «судьбиной» – аж фраков с фалдами), а перчаток сколько, варежек – пруд пруди. И стоит мне (ныне скорее в мыслях, чем наяву) ступить в мои пенаты, как мой оберег тукается мне в спину или в рукав и теплится и отзывается во мне (как говорила тетя Хая, мамина старшенькая сестра) «всеми фибрами души». А всего-то пустяк, пенаты мои (Заячий остров и Ко) – всего ничего. Невский – четыре угла, Петропавловка, пара-тройка мостов, одна Канавка, река одна, да и то Мойка (зелено-ржавая, хладная и печальная в любое время года), окрест – два Собора: Исаакий да Казанский, две площади: Дворцовая и Конюшенная, одна Арка Главного Штаба, одна средняя школа – потёршая, основанная чуть ли не при Петре-батюшке, один за́мок – Инженерный, одна Капелла, Зимний и Аничков дворцы, Кутузов со строгим Барклаем де Толли, да два (опять же) городских сада: Сашкин и Михайловский. Чем не Пушкин! Да вот он – рядом. Гляньте его биографию, деваться некуда (хотя бы лет с 13-ти – потом лицейских и потом, потом – аж до пресловутого камер-юнкерства). И там же, то там то сям, то тут то рядом, вблизи или поблизости этих 13 точек на карте моего Заячьего острова – вы везде отыщите и найдете и меня, кругло-щекастого, чернявого, вертлявого, куче-кучерявого в завитках-колечках славного мальчугана, похожего на арапчонка с губами негритоса в светлой (пусть это будет – лето) рубашке типа апаш с закатанными выше локтя рукавами из ДЛТ (такую турецкую апаш носили почти все мои сверстники, пацаны в нашем микрорайоне, но никто из них даже черточки какой от Пушкина не имел). Видимо, я и вправду чем-то напоминал юного Пушкина, внешне сильно похожего на единственное прижизненное хрестоматийное изображение Пушкина-школяра в юности кисти то ли поэта-безумца Батюшкова, то ли любимого лицеистами скромного учителя рисования и черчения по фамилии Чириков (пушкинисты до сих ломают копья, кто же был автором этой акварели). Истину же знали два человека, два первенца из «племени» пушкинистов XX века: Н. П. Анциферов и Ю. Н. Тынянов; но святой Николай Павлович по характеру терзался в сомнении, а безупречный Юрий Николаевич, который знал и чуял о Пушкине всё, просто не успел – умер в Москве (там, где родился некогда в 1899-м его Пушкин; вот они, те самые «странные сближенья», вот genius loci) в 43-м военном году…

Две мамы, я и маца

Фирка была в девятом, я в седьмом, пацан… Фиркину Маму и мою звали почти одинаково: моя – Лина, ее – Лиля, и обе – Марковны и одного роста, обе рыжие и у обеих мужья погибли в войну, так что я всегда считал (и сейчас считаю, хотя это и не так совсем), что они тезки. И даже ближе – как сестры: в праздники, на Новый год, на День Победы, в женский день, а то и просто в воскресенье они бережно, на виду у всего двора носили друг дружке свои угощенья на пробу, то форшмак, то рубленую селедку и обязательно что-нибудь выпечное – самое большое лакомство, короче – делились… А однажды Лилия Марковна через Фирку доверила мне отнести Маме что-то особое в коробке из-под ботинок и просила не открывать и передать Маме прямо в руки. Я, конечно, пообещал не трогать, но сделал наоборот. И только зашел на нашу лестницу, размотал нитку и открыл – в коробке лежала маца…

* * *Дворовый мальчик, я с самого детства мечтал быть писателем или ученым. Ибо родился и вырос в самом центре, в Нобелевском Доме, на самых углах Большой Конюшенной, Невского и Мойки, вблизи «Демутова трактира», Конюшенной площади, Шведского переулка, Эрмитажа и того самого дома, где в снятой наспех квартире, окнами на грязный каретный двор и на сарай, весь в долгах и малых детях, на чужом протертом топчане, среди любимых книг умер великий Пушкин и где (бывают, бывают, еще как бывают «странные сближенья»!) в верхних этажах жили-были по коммуналкам мои закадычные друзья и одноклассники…

Там же, на тех же углах, берегах и каналах жили сверстники, поклонники, друзья и недруги Ахматовой и Зощенко, Тынянова, герои Гоголя, Герцена, Достоевского, Константина Вагинова и бессмертного Осипа Мандельштама (все вкупе мои будущие герои, мои арлекины)… А ранее хаживали туда-сюда, от Марсова Поля к Фонтанке-реке и на Аничков (ударение на «и», чтоб не путали) мост (и тем же макаром обратно) – бритые невские щеголи пушкинского, не слишком далекого времени в штрипках, зеваки витрин и гостинодворских лавок и – прямиком в кондитерскую «Вольфа и Беранже»…

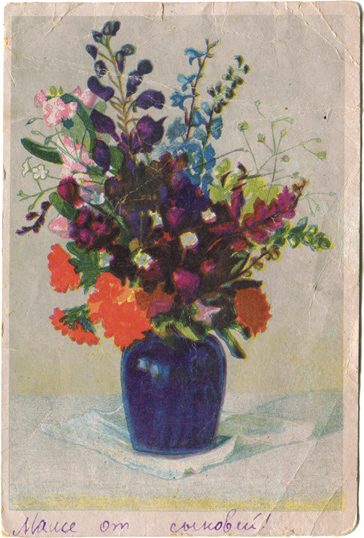

Открытка на 8 Марта

Мы с братом покупали такие открытки в киоске на первом этаже ДЛТ (Дом Ленинградской Торговли, ул. Желябова, 25), где нас уже знали. Киоскера звали Степан Иванович. На открытку мы копили деньги. Степан Иванович подбирал нам картинку с букетом и всегда спрашивал: сколько лет Маме, какие у нее волосы и так далее; я тогда сказал, опередив брата, что наша Мама самая красивая и что она носит береты; а тогда ей подойдет этот букет.

Недавно для этой книги я нашел в интернете полустертую на открытке фамилию автора букета – Д. Астапова (см. внизу картинки). И оказалось, что её имя – Дебора Михайловна Астапова и что она известный автор целой серии почтовых открыток с ею изобретенными (составленными) букетами, цветы же живые тогда были очень дороги, хоть сейчас заказывай. Умерла в 1991-м, вот ведь мог бы найти и поблагодарить.

Однажды наш Степан Иванович вылез зачем-то из боковушки своего киоска, и мы увидели, что он без ноги, то есть вместо ботинка – протез… Я чуть не заплакал, хотя не был большим «плаксой-ваксой». Степан Иванович заметил «это дело», потрепал меня по щеке и весело так сказал: «Ничего, Пушкин, сделаю новый и еще тебя обгоню»…

Следующая остановка «Банковский мост»

Себе

Любовь – кольцо,

а у кольца нет – конца.

Зинаида ГиппиусА ведь и правда, NN, она была творение бога Любви. Ее звали Зинка, малюсенькая, из нашего двора, с грудками-башенками, на которые я имел разрешение – смотреть, но не трогать, а она «трогала» меня почти всего – тоже глазами, но были и исключения. Причем – осенью и зимой эти прикосновения были слаще обоим; летом же мы почему-то всегда оказывались врозь. Тогда девочки и мальчики нашего микрорайона (это почти весь Заячий остров от Петропавловки до Фонтанки) осенью и зимой носили толстые пальто с воротом к самому горлу из ДЛТ, горячими пальцами я боролся с его пуговицами, она – смеялась, и всегда первую петличку мы преодолевали вместе. И я смотрел – видны были только края башенок и штучки. Я был счастлив. Гормоны мои (боюсь, что тогда я слова этого не знал), откуда ни возьмись, тыкались в меня и тут же стыдливо убирались (прятались) восвояси… И она, Зинка, словно замечая эти маневры и тычки, теплой ладонью своей без спросу попадала в карман моего пальто и как бы греясь (скорее всего – так и было) сквозь подкладку путалась с моей карманной мальчишеской дребеденью и хлебным крошевом. Место было всегда одно и то же – кольцо 34-го трамвая (тридцатьчетверки) на самых задворках Казанского собора. Дальше и дальше от посторонних чужих глаз (или от «сглаза»). Вот иди: переходишь Невский на нечетную сторону от угла магазина «Военная книга», что на Желябке, и сразу же почти нос к носу уткнешься в двери приземистой булочной, которая «пережила» с нами блокаду. Моя бы воля, я бы в каждый День Победы ставил здесь часового с ружьем; сколько жизней она спасала от голода, а сколько не смогли дойти-доползти и умирали прямо на том, нашем с Зинкой, переходе через Невский. Если бы я был поэтом, как Ахматова, то написал бы про эти места Оду. И начал бы ее непременно с рассказа моей Мамы о том, как она, приближаясь всё ближе и ближе к заветным дверям, почти физически ощущала живительный запах хлеба – почти наравне с запахом кожи, мастики, гуталина и гвоздей, витавший от находившихся здесь в двух шагах в сторону Адмиралтейства в шесть окон первого этажа сапожной пошивочной мастерской и артели по ремонту и чистке обуви, примусов, керосинок, изготовлению ключей и чистке посуды (это из более поздних моих и маминых воспоминаний). Здесь жители всех ближних улиц, переулков, набережных и дворов от Адмиралтейства до Аничкова дворца от мала до велика «шились», «чинились» и «ремонтовались». Эту мастерскую ранее всех нас воспел Гоголь (а тут уже из моей профессии библиографа-краеведа), поселившийся в начале лета 1829-го на Казанской, прямо за углом, исповедуясь в письме своей матушке из Петербурга в Диканьку: «…Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе 2-х портных, одну маршанд де мод, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, декатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку…»

Правда, когда я уходил в армию в 59-м, она еще была булочной. Но потом, годы спустя, она куда-то съехала, сгинула. И от нее остались только крохи и крохи: те же исхудалые тощие двойные двери, ржавый номерной замок, наспех склеенное кем-то газетной бумагой разбитое стекло, решетка из прутьев, вековой мусор и дорожное крошево…

Малая Конюшенная улица (в советское время ул. Софьи Перовской). Рисунок В. Ребрий

Так вот: мы с Зиной стоим как вкопанные на этом трамвайном кольце. Счастливые. Приходит трамвай. Усталый (почему-то его назвали «американским»). Все пассажиры сходили на последней остановке. Вот и водитель в фуражке с околышем. Кондукторши. Их было три. По одной на каждый вагон. С сумками на замках и обвитыми вокруг шеи кольцами билетов разной стоимости и свистками – наперевес. Они идут на перекус в свою будку (она и сейчас там есть прямо на набережной у спуска, в трех шагах в сторону Банковского моста со Львами, которых мы с Зинкой боялись; я – больше, она – меньше…), ставшие нам обоим родными и близкими до скончания века… Последняя остановка была крытой…

Будет время – схожу туда, постою…

Нет, вспомнил!!! Бывало, по дороге на нашу остановку мы с Зинкой, полные близкого счастья, наперегонки забегали в ту булочную, святое место, покупали за семь копеек французскую сайку с петушиным гребешком и объедались и гребешком, и мякишем невероятной белизны (помните у Осипа Мандельштама: «белее белого…»), вдруг забыв про всё на свете, распахнув пальто и шарфы, принимались вприпрыжку носиться между колонн Казанского, играя в пятнашки, совсем начисто пропустив нашу остановку и то, зачем шли: наш любимый трамвай длинной змеей, выгнув шею, свистнул нам на прощанье (такой «привет Шишкину») и тяжело, сиротливо двинулся, почти пустой, в обратный путь аж в Стрельну, на другой конец города, но мы были счастливы…

А ведь и правда – «всё Кузнецкий Мост»!!! Прав Грибоедов – всё-то это от книжек, от них одна беда. И сам-то он, неугомонный просветитель и расстрига, сам-то умница, гений, композитор, музыкант, изгнанный из столиц от скверны литературы куда подале. «Грибоед» так и остался узнаваемым только по корявому большому пальцу левой руки с подвенечным кольцом от Нины Ч.

Однако, если причиной отказа Софьи, этой плутовки, слепо полюбившему ее вольнолюбивому начитанному Александру Андреичу Чацкому в том числе и Кузнецкий Мост (выразиться бы проще – да не умею), то для меня и для нашей чертовски теплой взаимной любви тычками и хлебным крошевом в кармане с прекрасной Зинкой (из нашего проходного двора, выходящего на угол Мойки и Невского) девизом был и будет Банковский мост, этот чудо-забавный висячий мост нашего детства и юности через Екатерининский канал (имя доброе, но здесь, как ни крути), который, на наше счастье, прежние «гласные» петербургской думы, власти, заседавшие в Каланче на той же Думской, так и не решились зарыть… Вот он, мост, с четверкой гривастых нечесаных крылатых (острые крылья с полнеба моего Заячьего острова) львят, зубами держащих на чугунных цепях (толщиной, поди, будет в два больших человеческих пальца) не только самый мост с идущими по нему жителями этих мест, пешеходами, гостями, но и по мне (призываю и тебя, читатель, присоединиться) – держат (повторюсь) весь наш Петербург, дабы не быть ему, Петербургу-городку, ни в жисть, ни в смерть, ни в поругание – пусту…

А тут мы с Зинкой Ш. на страже.

Зову и вас, на загляденье, постоять со мной, коллега…

Да! Это старый рассказ, он написан «сто лет в обед», но тогда он был без сапожной мастерской и артелей и без Гоголя. Теперь он у меня весь сложился для этой книги…

Екатерининский канал (в 1923 году переименован в Канал Грибоедова

Джейн

Пенелопе Джейн Грейссон

В каком-то году, тут цифра не имеет значенья, я гостил более трех недель в Лондоне у своей коллеги по набоковскому цеху доктора русской литературы и языка Джейн Грейссон (Jane Graysson). Я был много занят, торчал до изнеможения в отделе манускриптов (в поисках Набокова – отца, сына) в библиотеке «Британского музея», а Джейн до ночи работала на своей кафедре, а в субботу на футбольном поле она – вратарь университетской команды. И более-менее свободны для нас обоих были дни воскресные.

И вот в одно такое воскресенье Джейн предложила мне посетить некоторые места Лондона на ее выбор. Я – мигом согласился. Первым делом мы пришли к дому, где жил Герцен и где он написал первые главы романа «Былое и думы», одной из самых моих любимых книг со школьной скамьи, и где он, Герцен, в изгнании, на пару с Огаревым издавал «Колокол», и куда к нему приезжали Тургенев, Достоевский, Гарибальди, Чернышевский… Так себе, жилой дом, и только на фасаде табличка – такое блюдечко – отметина и всё…

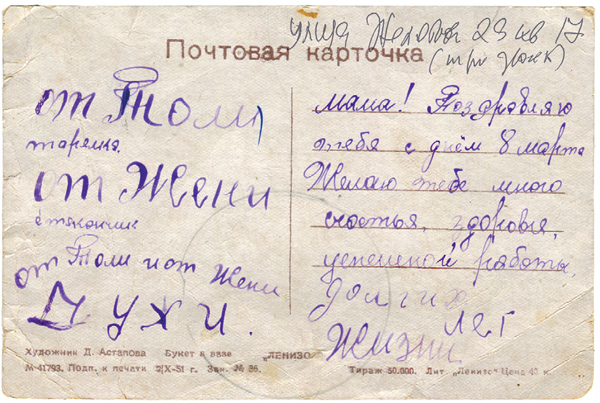

Могила Карла Маркса

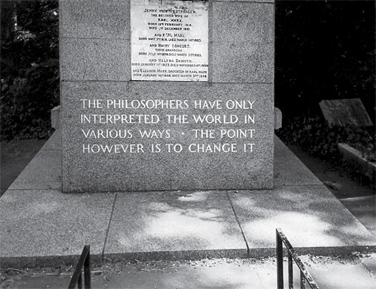

Вот этот диванчик с плетеной корзинкой в кабинете Зигмунда Фрейда

Вторым адресом было Хайгейтское кладбище – могила Карла Маркса. «Вы родились при социализме, – сказала Джейн, – надо отдать ему дань…» Логично, но не по адресу… Здесь меня поразил стоящий у могилы «карлы-марлы» в скорбной позе мусульманин в характерном белоснежном одеянии с длинными рукавами до пят, одна рука прижата к груди, в другой – утконосые ботинки с блестками, а сам – босой, и великое множество свежих цветов.

Последним адресом моя Джейн выбрала Музей Зигмунда Фрейда. Вот это классно, здесь всё, всё, всё – до капельки мне было внове: и вещи быта, книги и фотографии, коллекции африканских божков и масок, всякая музейная утварь, венская мебель, письма, и почти на каждом шагу предметы иудаизма. Но усталость за день брала свое, и когда мы пришли в одну из комнат квартиры Фрейда, оборудованную под кинозал, где демонстрировали кадры с живым Фрейдом, я ничтоже сумняшеся присел на стоящий у стенки маленький серый просиженный диванчик, сильно напомнивший мне топчан для отдыха в караульном помещении в бытность мою солдатом. То есть – для служебного пользования, ни дать ни взять: сижу, отдыхаю, смотрю кадры, моя Джейн вышла из комнаты. И тут по окончании сеанса неожиданно ко мне на топчан тихо так присела дама – сотрудница музея, в пелерине, заколотой брошью – разлапым жуком, тепло взглянула и негромко с улыбкой произнесла: «On this sofa professor Freid died…» И погладила мне руку, я тут же вскочил как ошпаренный (ужас, ужас, ужас), но не получилось, она мягко остановила меня и вновь улыбнулась. Тут я совсем смутился и вообще как бы совсем примерз к злополучному месту. Но на мое счастье (в данном сюжете – на выручку) в комнату вернулась Джейн, увидев эту картину, нисколько не удивилась и, перекинувшись парой слов с музейной дамой, сказала: «Всё нормально, вы ничего не нарушили – это самое любимое место отдыха профессора, а для них – он всегда жив, здоров и жизнедеятелен».

Автор в Лондоне в гостях у Доктора Высшей Школы русского языка и литературы (моего коллеги «по Набокову») – госпожи Джейн Грейссон и ее рыжего кота, где я провел 20 счастливейших дней. Апрель – май 2000 года

Крылатая повесть-рассказ с колёс о дедушке Симхе

Борису Хаимскому

Мой дар убог…

Евгений Баратынскийиз Дубровников бывш. Витебской губернии в ответ на письмо правнука знаменитого сыровара из Бобринцов бывш. Винницкой губернии и к тому же носящего усы

У меня тоже был дед, пускай не такой, как ваш прадед, но тоже – чист и не промах. Его звали Симха Гиршевич. Правда, когда я трёхмесячным младенцем «застал» дедушку на про́водах в Мелитополь (и уже более «никогда-никогда»), его назвали Семёном Григорьевичем (вот Лев Толстой помнил себя в этом же возрасте и прямо в том признался всему человечеству – так почему ему можно, а мне нельзя хотя бы теперь вам).

Итак, у дедушки Симхи на своем веку было много разных причуд, привычек, слабостей (как у каждого почти действительного человека), кроме одной, покрывающей все остальные, как сказал бы Достоевский, «до нитки». Прожив почти половину жизни, дедушку Симху вдруг обуяла страсть стать настоящим фотографом, причем не просто так фотографом, а фотографом семейным, и потом, став мастером, на перекладных, где его заставала жизнь, открывать фотографии, сначала как «передвижки» такие, на крылатом шарабане, а потом – и целые фотоателье. Вот привалило счастье (классически, по Шолом-Алейхему) так «привалило». Ничего себе! А корень – откуда? Корень, бытийный, живой, дающий плоды, откуда? Не с Луны же он свалился с «недугом» таким. То была «вспышка магния», озарение, столбняк в один миг, решивший его судьбу, или то, что называют profession de foi. Конечно, тут правильно бы было, вооружившись «крылатым» выражением философа Григория Ландау «если надо объяснять – то не надо объяснять» (в моей повести-рассказе будет много такого-сякого «крылатого», только держись да успевай закавычивать), примчаться и помчаться бы дальше чесать свою повесть-рассказ о моем дедушке Симхе, не останавливая «бег времени» (Гораций – Паустовский – Ахматова), и остаться неуязвимым для потомков, однако, в нашем случае можно легко скатиться к навязчивой идее или к простецкому желанию прославиться «на фу-фу» (это что только дуракам записным впору и некоторым дубовым философам). Не проходит тут и желание разбогатеть на модном доходном дельце, деньги – да, не скажи, кому они не нужны, здесь главное другое: каким «макаром» они заработаны (мне помнится, эту же мысль о легких деньгах, нажитом богатстве и интеллигентности высказал как-то в моем присутствии Дмитрий Сергеевич Лихачев, что, мол, именно в этом вопросе надо искать ответ), и тогда выходит, по «лихачевской стезе», что дедушка Симха человек вполне даже неплох, представляю, как ему неловко слышать о себе такое «там», где он сейчас находится. Тогда остается единственное – и скорее всего так оно и есть – тут мне видится (как лотерея, как выигравший билет) – «залог счастья», данный ему свыше, как у Пушкина «с Онегиным моим». Классика! Тут только лови момент, и Симха его поймал, как солнечный зайчик, пускай и на вторую половину своей жизни (а третьей не дано никому). Поймал, но не как в шашках: пух-пух и в дамки, – до карьеры настоящего семейного фотографа было еще далеко. У бобруйчан (моя Мама оттуда родом) на подобный случай озарения есть свое крылатое: «Если уж падать с лошади – так с хорошей». Да-да, так бывает, а вот «удержаться в седле» дедушке Симхе стоило очень больших трудов и сердечных мук, дабы совершить такой кирдык в своей жизни (мне было лет пять, когда я в Цирке Чинизелли на Фонтанке увидел номер китайца Ван Ю Ли, который жонглировал огромными китайскими вазами и тарелками, и ни одна тарелка и ни одна ваза не разбилась; я спросил тогда Маму – как это так, она ответила, что это «не просто, не просто» и дается человеку большим-большим трудом; я почти забыл эти слова, а вот сейчас пригодилось). И «виной» тому – в чистом виде до краев – Любовь (Шекспир, Сонет 117-й). То есть когда нашему юному Симхе (внуку цадика и сыну меховщика и швеи – портнихи подвенечных платьев для еврейских невест плюс жилетов для свадебщиков из Дубровников) посчастливилось влюбиться и сразу полюбить всерьез русую русскую девушку, дочь то ли полицмейстера, то ли еще какого-то главного из ближних к селу Симхи Дубровников. И получить (как наотмашь) взаимность с первого взгляда. Полную. С клятвой – на всю жизнь. Как они разъяснялись, я не ведаю, но белорусский Дубровник – городок ничего себе был! Пять языков (белорусский, идиш, русский, польский, литовский), две синагоги, костел, хедер, реформатское училище, православная церковь, плотина, река, воскресная школа, аптека, большой рынок, открывающий свои ворота с товарами со всех ближних мест и местечек в каждый последний воскресный день месяца (а для молодежи и сватов – смотрины и свадьбы по маю), и откуда вела железнодорожная ветка – с тремя загогулинами прямо в Егупец, в гости к Соломону Шолом-Алейхему, большому писателю, на Крещатик; при сильном ветре с Запада можно было услышать стук колес международного вагона, вызывающий тревогу стариков и зависть юнцов. Одним словом, сердце дедушки и девушки посетила, коснулась, полоснула сильная ответная настоящая любовь! Они открылись, пошли просить благословения. Сначала в церковь, потом в синагогу и потом – обратно, но нигде не нашли удовлетворения или даже союзника. Родители, как малые дети, они тут ни при чем, берите выше – если ни рабай, ни батюшка отец Паисий не вняли даже такому «неумолкаемому» (О. Мандельштам) факту, что у Симхи и у Марии были родимые пятна на одной той же левой руке, только у жениха прямо чуть повыше локтя, а у невесты чуть пониже, – разве не аргумент, что они наречены «свыше», с момента рождения. Покруче любых метрик… Рабай сослался, что в Торе на этот счет ничего нет, а отец Паисий и смотреть не стал на эти «пятна» – просто махнул рукой и пошел проверить, хороша ли вода в купели – это был день крестин, хотя Симха был уже готов креститься, а его невеста стать чуть ли не еврейкой, но какой-то миг был потерян и никто в таком большом городе не был рядом, что надо делать в первую очередь, во вторую… И тогда они решили бежать, как говорится, «на босу ногу» – по «железке». Их догнали, накрыли, застукали; невеста чуть не в петлю, и ее увезли быстро (бекицер) силком куда подальше от греха, в деревню на Псковщине, отсюда не достать, а дедушка Симха сам ушел куда глаза глядят, чем сильно огорчил своих родителей с их планом на вырост посадить сына за кассу в своей скобяной москательной лавке и женить на замарашке Зинке (Зеле), рыжей дочери богатого мельника Пейсаха Шиловицкого (и его жены Берты), живших поблизости, которую они, оказывается, берегли для Симхи чуть ли не до появления его на свет (на полгода раньше Зели-Зинки), и о чем они, «жених и невеста», до времени и знать не знали (не скажите – Зеля подросла и вдруг стала статна, красива, не как замарашка; она еще вернется на эти страницы, запомним ее). И след его простыл. Начисто и надолго.