скачать книгу бесплатно

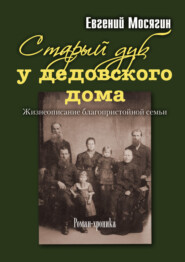

Старый дуб у дедовского дома. Жизнеописание благопристойной семьи

Евгений Потапович Мосягин

В новом романе писатель-фронтовик, участник партизанского движения в Белоруссии, Евгений Потапович Мосягин (1926 г.р.) представляет хронику разрушения патриархальной российской семьи на изломе 1930-х гг., когда традиционный уклад и вековечные устои рушились под тяжестью «революционных» событий…

Судьба подрастающего поколения, вынесшего через несколько лет на своих плечах всю тяжесть страшной и беспощадной войны, дается сквозь ракурс восприятия главного героя, родных и близких которого перемалывает мельница безжалостной государственной машины.

Книга предназначена для читателей всех возрастов, любящих качественную современную прозу.

Евгений Мосягин

Старый дуб у дедовского дома

Жизнеописание благопристойной семьи

Памяти родителей моих посвящаю. Через страдания им не суждено было прийти к радости

Глава 1

Прикосновение к прошлому

Старый дуб у дедовского дома

В пору моего детства на нашей улице росло много деревьев. Некоторые из них я помню до сего времени, хотя от них давно уже никаких следов не осталось. Изо всех деревьев той далекой поры уцелел только один дуб, что стоял около дома родителей моей матери. Это было очень красиво и правильно: около старинного бревенчатого дома рос высокий и старый дуб. Теперь на нашей улице нет дедовского дома, как нет и других домов, стоявших с ним по соседству. На месте этой старинной застройки стоят теперь однообразные коробки пятиэтажных «хрущовок». Они, эти здания, расположены на некотором отдалении от красной линии и улица в этом месте получила некий излом в глубину. Дуб в результате такой перемены остался стоять как бы на пустыре и совершенно не в том месте, где полагается стоять всякому дереву на городской улице, а именно на зеленом газоне, который разграничивает проезжую часть улицы от пешеходных дорожек и тротуаров.

Теперь все не так. Вековой дуб стоит одиноко, почти посредине вновь образовавшегося уличного участка. Утрачено гармоничное единение человеческого жилья и рядом стоящего дерева.

В стародавние времена старый дуб у дедовского дома являлся естественным украшением нашей улицы. Правильной формы ствол более чем в два обхвата, с крепкой, как железо, корой уходил в землю такими могучими лапами корней, что, казалось, все вокруг может истлеть, рухнуть и рассыпаться, а он останется вечно и незыблемо стоять на своем месте.

Сколько ему лет? Специалисты определили бы, а я думаю, что по самому малому счету он ровесник Новозыбкова, а может и того старше. Триста лет – небольшой возраст для дуба. Мог же он стоять еще в том лесном урочище, где начинали селиться первые жители слободы Зыбкой, положившей начало нашему городу. Не зря же полковник Миклашевский триста лет тому назад предписывал сотнику Топальскому: «…над речкою Корною, у вершине, у дуброве слободку до ласки войсковой осадити людьми…».

Видать, была здесь дубрава знатная, если о ней был осведомлен даже такой важный управитель огромных территорий, каким был в те времена полковник Михаил Миклашевский.

Могло же быть так, что строились дома, формировались улицы, и дуб этот не срубили, и он вписался в улицу и пошел себе разрастаться все выше свободнее и красивее. Время проходило мимо него.

Давным-давно исчезли пирамидальные тополя, что стояли напротив нашего дома поближе к Шевелевым, нет уже каштана, что рос у дома Симы Соркиной, и нет уже тех людей, что могли бы помнить и те тополя, и тот каштан, и саму Симу Соркину. Много лет прошло, как спилил наш сосед Митька грозившую рухнуть старую дуплистую ракиту, под которой в детстве мы ловили хрущей, нет клена, что стоял у дома Юрченихи, погибли от лютого мороза перед войной многие сады во всей округе, и нет их давно в помине. Даже тополь, который после войны посадил наш отец, успел вымахать в огромное дерево и закончить свой век под пилой нерадивого родственника, что жил в нашем доме после смерти моих родителей. А сколько выкорчевано старых садов и посажено новых, которые, в свою очередь, тоже успели отжить свой срок на земле.

Как переменилась жизнь, сколько раз она подходила к своему завершению и начиналась сначала. Сколько людей родилось, прожило жизнь, состарилось и ушло на вечный покой. Две мировых войны прогремело над Новозыбковом, две революции ужасом стихийного бунта и гражданской войны обожгли город.

А дуб все стоит на нашей улице. Он не только реликвия Новозыбкова, он еще и постоянный свидетель жизни старшего поколения нашей семьи. Под этим дубом родилась и выросла наша мама. Это под его кроной прошло ее детство, это на его зеленеющие ветви смотрела она из окна в своем весеннем девичестве и мечтала о будущем, о своей судьбе, о дальнейшей жизни. Его желтую листву подметала она около дома и во дворе в тихие осенние дни.

Под этим дубом стояли те лошади, на которых когда-то отвезли нашу юную маму под венец в церковь на Богородицкую улицу… Под этим же дубом отпели панихиду по ее родителям.

Дедовский дом долгое время принадлежал чужим людям, и я в нем никогда не бывал, а дуб, растущий у этого дома, казался мне немножко моим. Как бы по памяти родства, он малость принадлежал мне. Я ходил в школу мимо этого дуба и всегда старался дотронуться рукой до его твердой коры. Часто бывало так, что в памяти моей нет-нет, да и шевельнется что-то милое и далекое. Я представлял себе, как жили под этим дубом дорогие и неведомые мне мои дедушка с бабушкой, и я представлял себе, как бы хорошо было, если бы они дожили до встречи со мной.

Раньше я иногда думал, что будет с дубом, когда на Шеломовской улице сломают дедовский дом? Теперь это произошло, дом сломан. Что будет с дубом?.. А ведь он, вероятно, последний из тех дубов, что росли в незапамятные времена в той дубраве, где зачинался наш город. Он, как будто, чувствует свою недобрую судьбу, его вершина уже начинает усыхать и крона его уменьшается.

А славяне всегда любили дубы, относили их «…к числу священных деревьев и посвящали дуб Богу грома и молнии – Перуну. Под сенью могучих дубов приносились жертвы богам, созывались военные советы, принимались важные решения. И не зря Плиний Старший писал о дубах, что “нетронутые временем, одного возраста со вселенной, они поражают своею бессмертной судьбой, как величайшее чудо мира”».

Так пишет о дубах в книге «Земля брянская» ее автор Цапенко. Речь здесь идет о естественной жизни дуба, которая может продолжаться от 400 до 1000 лет. Но на земле все во власти человека.

Какая же судьба предназначена старому дубу на Шеломовской (ныне Гагарина) улице у бывшего здесь когда-то старинного дома моего деда?

Старшее поколение моей семьи

Простые, незнатные люди не имеют своих родословных. Кто из нас может назвать своих предков, тех людей, что жили в отдаленные времена и через долгую череду поколений подарили нам наши жизни?

Родовитые говорят: мы Рюриковичи, мы Плантагенеты, мы Гедиминовичи… Не родовитые ничего подобного о себе сказать не могут, потому что утратили память о своем роде. Мы живем так, словно только вчера пришли в эту жизнь. В лучшем случае, мы знаем только наших дедушек и бабушек, а дальше в значительном большинстве – неизвестность, мрак. Мы проявляем мало интереса к жизни старшего поколения, и его представители навеки уносят с собой бесценную информацию не только о своей жизни, но и живые, натуральные сведения об истории общества и государства, не искаженные никакими идеологическими пристрастиями. В редких домах сохранились старинные семейные альбомы, а о дневниковых записях или о каких других семейных архивах и говорить не приходится. В русской «Бархатной книге» и в более поздних губернских родословных книгах содержались родословия русского дворянства, составленные с документальными обоснованиями и имеющие характер научных исследований. Это были ценнейшие исторические материалы. Многие из них утеряны в результате крупнейших потрясений общественной и государственной жизни России, о чем, безусловно, можно только сожалеть.

Коммунистическая идеология жестко вела нас в «светлое будущее», цинично обрывая все, что могло связывать нас с нашим прошлым. В торжестве отречения от кровных связей с нашей истинной историей нас принуждали отвергнуть великие уроки жизни наших предшественников. А между тем утраченные родословия многих знатных людей нашей страны могли бы послужить более глубокому пониманию истории государств, так как в частной жизни этих людей не могли не отразиться эпоха и события того времени, в которое они жили. Мы могли бы глубже понимать связь времен.

Что же касается отсутствия родословных у простых людей или утраты ими какой-нибудь иной формы семейной памяти о предыдущих поколениях, то это можно объяснить только неблагополучными условиями общественно-социального устройства России и низким уровнем культуры развития народа.

Но мы не безродные, есть у нас наши родословные, только они никем не записаны, и если знатные люди стояли у кормила истории нашего государства, то простые, незнатные люди эту историю создавали.

Я понимал это, и мне всегда недоставало знаний о жизни старших поколений моей семьи.

Отец и мать мало рассказывали нам о своих родителях. Мать воздерживалась от таких разговоров, вероятно, потому, что она по своему происхождению была из купеческой семьи, хоть и не очень богатой, но, по официальной идеологии, принадлежащей к «эксплуататорскому классу». Она просто боялась навредить нам, детям и мужу своим «нетрудовым» прошлым. Отец мало и неохотно говорил о своей старине по другой причине: он был родом из бедной рабочей семьи и мало что интересного, по его мнению, можно было рассказывать о стесненных обстоятельствах бытовой жизни, в которых прошли его детство и юность до начала Первой Мировой войны.

Мне доводилось иногда в разговорах с разными людьми спрашивать о том, знает ли кто из них что-нибудь о своих предках, помнит ли их могилы и всегда получал одинаково отрицательный ответ.

Почему это? Может, катастрофический облом государственного устройства и революционное разрушение старого мира освободило людей от памяти об их родственных связях со старшими поколениями, призвало народ отречься от этого мира и «отряхнуть его прах» со своих душ и конечностей? Может, так проще жить, но возможно ли с нуля, на пустом месте, начинать строительство нового мира и без памяти о прошлом создавать новое общество?

В том, что я имею мало сведений о моих корнях и истоках, имеется доля и моей вины. Горько это сознавать, но, к моей беде, это так. По-настоящему я знаю только отца и мать. Были у меня тетки по отцу и матери, был один дядя, но по прямой линии родства я знал только родителей. Что же касается дедушек и бабушек, то я опоздал с ними встретиться, мы разминулись с ними во времени: они все поумирали задолго до моего рождения. Время развело наши жизни и ни дедушки мои, ни бабушки ни в малейшей степени не могли предполагать, что когда-то после их жизни родится их внук, который будет горько сожалеть о том, что мало чего знает об их существовании на земле. Я упустил возможность порасспросить своих родителей об этом.

Теперь же все это ушло в безвозвратное прошлое и неспокойно мне оттого, что никто уже и никогда не расскажет о жизни, скрытой непостижимым движением времени. Стыдно сказать, но я не знаю даже полных имен своих дедушек и бабушек. Последний из старшего поколения моей семьи – отец моего отца, дедушка Ефим, умер в 1916 году. Я не знаю не только полных имен моих дедушек и бабушек, но я не знаю их могил.

Об этом разговор особый.

Наш город обосновали старообрядцы или раскольники, как их называли блюстители нового, никоновского православия. Это были люди, бежавшие из центральной России от гнева царя Алексея Михайловича и селившиеся в глухих лесных урочищах нашего края. Их счастливо миновала угроза кнутобойной расправы на дыбе или заточения в страшных подземельях старинных северных монастырей. Они избежали ужасной участи быть заживо сожженными в деревянных срубах или церковных постройках. Их обошло это русское аутодафе, порожденное изуверской исступленностью религиозного фанатизма и государственным террором. Судьба была к ним милостива.

В начале XVIII века, во время войны России со шведами, старообрядцы, селившиеся в наших местах, объединились в боевые отряды и в стычках с врагом не раз одерживали значительные победы. Захваченные военные трофеи и пленных они доставили царю Петру Первому, в город Стародуб, где он держал в то время свою резиденцию. Великий Петр простил раскольников и высочайшей милостью своей пожаловал им право свободно поселиться на тех землях, которые они уже начали обживать.

Рождение свое Новозыбков ведет от 1701 года. Сначала это была слобода Зыбкая, и населяли ее тогда старообрядцы. Но время шло, слобода стала уездным городом и, конечно же, приезжали сюда и оседали на жительство люди уже нового вероисповедания. Они мирно уживались друг с другом, обострение первоначального религиозного противостояния сгладило время. В миру новозыбковцы жили дружно, но храмы строили разные – старообрядческие и православные. При жизни молились Богу по отдельности и на вечный покой ложились порознь. Старообрядческое и православное кладбища располагались на западной окраине города, и отделялось одно от другого только проезжей частью Кладбищенской (ныне Урицкого) улицы. Традиция раздельного погребения горожан по признаку вероисповедания соблюдалась только до революции. Советская власть в борьбе с религией устранила различия горожан по признаку принадлежности к той или иной вере, после чего и старообрядцев и православных начали хоронить на одном кладбище, на том, что было православным. Старообрядческое кладбище по неизвестным причинам городскими властями было ликвидировано. Снесли ограду и раскрыли его ритуальную уединенность широкому простору полей, прилегающих к городу с юго-западной стороны. Разорили склепы, памятники и надгробья, растащили мраморные и гранитные плиты, разрушили ограды могил, сломали кресты, а потом на опозоренное кладбище, как на выгон, пустили скот. И стало место вечного успокоения многих поколений горожан пустынно и голо. Остались стоять только одиночные старые деревья, осеняющие своими зелеными кронами землю с поросшими травой едва заметными бугорками забытых и заброшенных могил.

Причина разорения старообрядческого кладбища до сего времени осталась для меня совершенно необъяснимой… Так, обычно, поступали победители, захватывая вражеский город, но коммунистическая власть не считала же себя победительным захватчиком нашего города.

Я помню, как мы с отцом и матерью ходили как-то по этому разоренному кладбищу и по каким-то давным-давно несуществующим приметам мои родители пытались отыскать могилы своих родителей. Но сделать это было невозможно. Я испытывал такое чувство, словно какая-то преграда разрезала время и навсегда отделила прошлое от настоящего. И тогда я решил, что нельзя допустить, чтобы навеки исчезла память о тех людях, что были моими прямыми предшественниками в этой жизни.

Что я могу рассказать о них? Очень немногое.

Но совесть моя не дает мне покоя и возвращает меня в те давние годы, когда жили на новозыбковской земле мои предки, и долгом своим я считаю, хотя бы то малое, что сохранилось еще в житейской памяти об их существовании, рассказать в моих далеких от совершенства записях.

Придерживаясь традиции прослеживать происхождения рода по мужской линии, первым делом я расскажу то, что мне известно о моем дедушке по отцу, русском человеке старообрядческой веры Ефиме Мосягине. Из отрывочных сведений о его жизни особенно интересной для меня была семейная легенда о том, что он отслужил царскую или, как тогда говорили, николаевскую службу сроком в 25 лет.

Дедушка Ефим прожил долгую жизнь.

Мой отец, младший из его сыновей, был призван в армию в 1913 году. С самого начала Первой Мировой войны и до демобилизации по ранению весной 1917 года отец находился в боевых частях на русско-немецком фронте. Во время военной службы в 1915 году поздней осенью ему представилась возможность ненадолго побывать в Новозыбкове. Дедушка Ефим в то время доживал свой век в Шведовской богадельне. Жену он свою похоронил, трое его сыновей были на войне, а две дочери разъехались по свету искать хорошего заработка и счастья. Отец рассказывал:

– Когда я пришел в Богадельню и спросил, как повидать отца, мне сказали, что дедушка Ефим колет дрова на хозяйственном дворе. Я не сразу подошел к нему, – говорил отец. – Я посмотрел, как он ловко управлялся с дровами, а ведь ему было тогда 85 лет.

Эта встреча моего отца с моим дедушкой была последней в их жизни. В следующем году дедушка Ефим помер.

В России до 1920 года все сведения о рождении, бракосочетании и смерти граждан записывались в церковные метрические книги, которые в большинстве своем были уничтожены в начале двадцатых годов во время разгрома и разграбления церквей. Поэтому официальных сведений о времени рождения дедушки Ефима не сохранилось. Но слова отца о возрасте моего деда во время их последней встречи, это не единственное свидетельство, по которому можно судить о том, в каком году родился дедушка Ефим. Это находило подтверждение в разговорах родственников, когда они бывали в гостях у родителей.

Дедушка Ефим родился в 1830 году. В начале своей жизни он был современником Пушкина и Лермонтова. Между рождением моего дедушки и моим появлением на свет пролегла невообразимая пропасть времени – годы рождения внука и деда разделены почти столетием.

Как же прожил свою долгую жизнь Ефим Мосягин?

Мой отец в своей автобиографии писал: «Отец работал плотником. Он был николаевский солдат и служил на военной службе двадцать пять лет». Могло ли быть так? Думаю, что нет. Это легенда, но имеющая серьёзную и вполне реальную основу, вызывающую к себе уважение и интерес.

Срок рекрутской повинности для создания регулярной армии по Указу Петра Первого от 1705 года был пожизненным. Этот порядок сохранялся до 1793 года, когда Екатерина Вторая своей высочайшей милостью определила для солдатушек всего только (!) 25-летний срок службы. В 1834 году внук Екатерины Император Николай Первый «понизил» срок рекрутчины до 20 лет с последующим пребыванием в так называемом «бессрочном отпуске» в течение пяти лет. Бессрочный отпуск был актом проявления государственной гуманности по отношению к служивому люду: Рекрута отпускали после двадцатилетней службы домой из того соображения, чтобы он вернулся на родину в «летах непреклонных». Однако в течение этих пяти лет отпускника могли в любое время призвать в армию. Отсюда и пошло, видимо, прозвание «николаевские солдаты». После смерти Николая I в 1855 году, унаследовавший царский престол его старший сын Александр Второй поэтапно установил двенадцатилетний срок солдатской службы. В солдаты призывались мужчины в возрасте от 20 до 35 лет.

Дедушка Ефим мог начинать службу в то время, когда она была, действительно, двадцатипятилетней (20 лет плюс 5 лет «бессрочного отпуска), а заканчивал ее уже после установления укороченного срока. В бытовом восприятии семьи могла держаться убежденность в очень долгой рекрутчине родителя. Сколько же лет служил в армии Ефим Мосягин, никто толком не знал. В любом случае это продолжалось довольно долго. Никак, пожалуй, не меньше 18 лет. Необходимо учитывать то обстоятельство, что командиры частей имели право задерживать солдата на службе по своему усмотрению на время «бессрочного отпуска».

По семейному преданию за время своей службы дедушке Ефиму довелось принять участие в русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Наш отец об этом прямо не рассказывал, но с большим уважением всегда упоминал о замечательном русском генерале Скобелеве. Конечно, это шло от деда. В моем самом раннем детстве имя генерала Скобелева, в какой-то мере, бытовало в нашей семье. Позже отец перестал говорить и о военной службе дедушки Ефима, и о прославленном генерале. Памятник славному военачальнику генералу Скобелеву, стоявшему напротив резиденции генерал-губернатора Москвы (здание Моссовета), коммунисты убрали за ненадобностью.

Оно и понятно: генерал Скобелев воевал за батюшку-царя. А дедушка Ефим в его армии штурмовал Плевну. Значит, про это и не надо было говорить, чтоб не нажить греха. Об этом, видимо, отец не забывал.

После службы, лет пятидесяти от роду, дедушка женился и начал рабочую жизнь. Он был плотником и немало домов в Новозыбкове срублено его топором. Своего дома он так и не заимел, семья ютилась по чужим квартирам. Умер он, как уже был сказано в богадельне и похоронен за казенный счет на старообрядческом кладбище.

Как-то мы со старшим братом тайком обследовали матушкин комод и в одном из ящиков под бельем, на самом дне обнаружили красивый четырехлепестковый крест, похожий, как я теперь вспоминаю, на георгиевский. Ни планки, ни ленточки к нему не было. Мы спросили о нашей находке у отца. Он ответил уклончиво, а крест после этого бесследно исчез и мы его больше никогда не видели. Чей это был крест? Дедушки Ефима или нашего отца? Теперь этого уже никто не скажет.

Бабушку мою по отцу, жену дедушки Ефима, звали Анна Игнатьевна. О ней в автобиографии отца только и сказано: «Моя мать работала у богатых людей по найму». Вот и все сведения о ней.

В нашей семье не сохранилось ни одной фотографии и никаких иных материальных свидетельств о жизни дедушки Ефима и бабушки Анны. Оба они закончили свой земной путь задолго до моего рождения.

О родителях моей матери я также знаю немного. Поздний брак моего отца с матерью значительно отдалил во времени жизнь старшего и младшего поколений семьи. И даже в самом раннем детстве у меня не было счастья называть родных мне людей необыкновенно теплыми и добрыми словами: бабушка и дедушка. С самых ранних лет я помню старинный бревенчатый дом на нашей улице под кроной старого дуба, принадлежавший в старину отцу моей матери Федору Илларионовичу Панину, человеку строгой и праведной жизни, исповедавшему старообрядческую веру своих предков. Разумеется, к тем графам Паниным, русским государственным и военным деятелям, род моей матери не имел никакого касательства. Мама рассказывала, что ее дедушка Илларион занимался торговлей вразнос, был офеней или, по-иному, коробейником. Ходил с товаром и в Злынку, и в Клинцы, и в Стародуб, и даже в Новгород-Северский, торговал в окрестных деревнях и селах. К концу жизни у него скопился какой-то капиталец. Все, что он накопил, он передал своему сыну Федору.

– Дедушка Илларион, – рассказывала наша мама, – все завещал моему отцу. «Бери, Федя, владей всем. Торгуй честно, людей не обижай, не обманывай, Бога не гневи. Копейку береги, скупым не делайся, но копейкой дорожи».

Федор Илларионович был хорошим сыном. Копейку он, действительно, берег и приумножал ее. Дело у него пошло и через какое-то время он завел свою торговлю. У него было два небольших магазина. Чем торговали в этих магазинах, мать никогда не говорила, да мы, честно говоря, этим и не интересовались. Матушка не очень-то распространялась о своей прошлой жизни. Но, по всей видимости, отец ее был купцом. Торговцем назвать его нельзя, поскольку торговец – это, по большей части, лицо, торгующее по поручению владельца предприятия или хозяина товара, а Федор Илларионович имел свое дело. Я думаю, что он оплачивал купеческое свидетельство второй гильдии, стоимость которого была очень незначительной. Известно, что деление купечества на три гильдии в России было отменено в 1863 году, после чего остались только две гильдии: первая и вторая.

Дом на Шеломовской улице (теперь Гагарина), в котором родилась и выросла моя мать, строил, видимо, прадед Илларион. Все в этой постройке было добротно, соразмерно и красиво. Толстые, потемневшие от времени бревна плотно лежали на кирпичном цоколе. Резные карнизы украшали фронтон, деревянной резьбой были обрамлены окна и ставни. За чистыми стеклами цвели герани. К дому примыкала калитка с высоким порогом и приступками, а рядом были широкие ворота. Калитка и ворота были покрыты общей кровелькой. Все это было похоже на множество жилых построек Новозыбкова и отличалось от них разве только своей основательностью и солидностью.

За калиткой дедовского дома я был только один раз, будучи маленьким мальчиком, задолго до войны. Дедушки Федора Илларионовича и его жены, моей бабушки, давно уже не было на свете. В дедовском доме жила тогда его вторая жена, мачеха моей матери. Я запомнил высокие мостки от калитки до крылечка, крепкие сараи, высокий забор, но особенно меня удивило то, что поперек двора, отделяя его от сада, стоял еще один жилой дом. Мама сказала потом, что это флигель и в нем жил ее брат Никита.

Дядю Никиту я никогда не видел и ничего не знаю о нем, кроме того, что он был плохим помощником своему отцу, вроде, был он гулякой, и с ним случилось что-то нехорошее. Мама говорила, что был он добрым, не скандальным, отцу особо не перечил. Я помню пожелтевшую фотокарточку на стенке в передней комнате, на которой был снят весь кудрявый с усиками, невысокий мужичок, ну, ни дать ни взять, точно такой, как те купеческие сынки или преуспевающие приказчики, которых играли раньше в пьесах Островского артисты Малого театра. Я говорю «раньше» потому, что теперешние режиссеры и артисты изображают совсем других людей, скорее, современных обормотов в современных «прикидах», но никак не персонажей Островского.

С первой женой Федор Илларионович прожил не больше 20 лет. Брак был счастливым, семья жила в мире и согласии. Воспитанная по старым канонам благочестия и благонравия, добрая и тихая женщина, глубоко верующая, первая жена моего дедушки почитала мужа, берегла и воспитывала детей, умело и рачительно вела хозяйство. В этом браке родилось четверо детей: сын Никита и дочери Вера, Федосия и Татьяна, будущая наша мама. О бабушке своей, умершей далеко не старой женщиной, я всегда думаю с грустью и нежностью. Мне кажется, я мог бы с достаточной достоверностью воссоздать ее образ, списывая его с моей матери…

После положенного срока для грусти, поминаний и траура Федор Илларионович привел в дом мачеху. От этого брака родилась дочь Ксения и сын Федор. Мачеха была мачехой. Мне думается, и для этого есть основания, что вторая жена моего деда не была ни хорошей супругой своему мужу, ни доброй матерью неродным детям, ни заботливой хозяйкой в доме. Я смутно помню громоздкую старуху, что жила в хорошем доме под красивым дубом. Она держалась подчеркнуто отчужденно от нашей семьи. Ни мама наша, ни мы, дети, ни тем более наш отец никогда не ходили к маминой мачехе. В гости она нас никогда не звала и сама у нас никогда не бывала. Мама ни плохого, ни хорошего о своей мачехе никогда не говорила и не вспоминала то время, которое после смерти отца прожила до своего замужества в одном доме с неродным человеком…

Во время одной из моих давних поездок в Новозыбков, как-то поздним вечером, я провожал свою старшую сводную сестру Таню на дежурство в городской парк, где она работала сторожихой. Не доходя до старого дедовского дома, Таня очень почтительно раскланялась с каким-то старым мужчиной, стоявшим у своей калитки. Когда мы прошли, Таня пояснила мне:

– Это последний человек, кто остался из маминого рода.

Я тогда не знал, что буду писать эту книгу, и теперь очень сожалею о том, что не пытался поговорить с тем не знакомым, но родственным мне человеком. Это была упущенная возможность дополнить мои знания о прошлой жизни моих старших родственников.

Родители

Поздний вечер, за окнами зимняя тьма. В зале горит керосиновая лампа, в спальне и кухне темно. Я помню неуютность и временность этого вечера. Родители наши редко уходили из дому по вечерам, но случаи такие все же бывали. Когда мама дома, то все спокойно и надежно, это как данность, этого не замечаешь. Наступает ночь – ну и что! Мама дома, она зажигает лампы, темнота останавливается за окнами, а в чистом и натопленном нашем доме становится еще теплей и уютней. Мама не любила оставлять нас одних дома; круг ее жизни был очерчен семьей, домом, хозяйством. Мы, дети, тоже так были приучены, что мама всегда бывала с нами. Поэтому и задерживались в памяти редкие вечера, когда мы оставались дома одни.

Вот и в этот запомнившийся вечер родители наши куда-то ушли, то ли в кино, то ли в театр, а может в гости, и сидеть с нами до их прихода попросили деда. Дед строгий, неласковый, держится отчужденно, сидит на стуле около теплой грубки[1 - Грубка – это «голландка» (печь): в одной комнате топка и лежанка в другой; от пола до потолка стенка, в которой проложены колена дымовой трубы. – Прим. автора.], на нем валенки и пальто, темное долгополое. Как пришел он в этом пальто, так и не снял его, так и сидит в нем. Я помню этот вечер, словно я смотрел на все откуда-то снизу, с уровня дедовских валенок. Вижу и сейчас эти подшитые рыжеватые старые валенки. Они неподвижно стоят рядом с ножками стула, немного впереди ножек, и на чистом полу вокруг валенок понемногу высыхает темный след растаявшего снега. По бокам свисают до самого низа полы заношенного пальто.

Помню, что, несмотря на эту отчужденность и неприятие чужого, в сущности, человека, мне все же хотелось как-то довериться деду. Хотелось, чтобы он по-хорошему отнесся ко мне, погладил бы по голове что ли или привлек к себе, к своему ветхому пальто и к этим растоптанным валенкам. Но дед безучастен. Лица и рук его не помню в этот вечер. Чувствовал только в неразговорчивости деда жесткость и его несогласие с той обязанностью, которую ему навязали. Кроме меня, чем-то забавлявшегося на полу, в комнате были Леня и Федя. Леня тоже еще был мал, раз на него нельзя было оставить младших детей и дом. Леня и Федя просят деда рассказать сказку, и дед, малость подумав, рассказывает:

– Ночью в сарае закукарекал петух. «Ку-ка-реку! Будем ре-е-зать!» «Кого, кого?», – загагакал гусь. «Ме-е, ме-ня», – жалобно заблеяла овечка.

Мне очень жалко бедную овечку, мне не нравится наглый горластый петух, не нравятся мне расставленные около стула противные дедовские валенки и мне хочется, чтобы скорее пришли родители и чтобы дед ушел к себе домой.

Кто же такой этот неласковый дед с его нехорошей сказкой?

Разумеется, это не дедушка Ефим и не Федор Илларионович. Я держу в руках старую, наклеенную на потемневший картон большую семейную фотографию. Этой фотографии сто лет. В кресле справа сидит старая женщина в темной и просторной одежде с лицом строгим и властным, но подобревшим и снисходительно смягченным, по такому редкому случаю, как фотографирование на семейную карточку. Волосы женщины гладко зачесаны, в ушах серьги. Еле заметная усмешка, обозначившаяся в складках рта, придает лицу женщины выражение некоторой живости. Это не улыбка – это просто женская учтивость в ответ на галантное обхождение уездного мастера-фотографа. За спиной этой женщины, несколько справа от нее, положив руку на столик, какие всегда имелись в салонах старых фотографов к услугам клиентов для удобства и непринужденности позирования, стоит невысокий, сухощавый, в бороде и усах лысеющий пожилой мужчина с маленькими, глубоко посаженными глазами. Слева на переднем плане сидит на стуле с подлокотниками средних лет мужчина с приятным бородатым лицом, выражающим ум и достоинство. Он в темном костюме и в хромовых начищенных сапогах с высокими до колен голенищами. Позади него стоит высокий прямой гражданин в строгом костюме с роскошной бородой и густыми разлетающимися усами, с лицом открытым и привлекательным. Он неподвижен, но и в выражении лица и посадке головы, и в развороте плеч как будто чувствуется готовность к движению и действию. На него очень похож сидящий мужчина, может быть это отец и сын.

В центре этой группы стоит молодая невысокая женщина. У нее простая прическа, хотя и гладкая, но не устраняющая природную пушистость ее волос. Строгость округленного лица женщины подчеркивает стоячий воротничок ее закрытого платья. Это очень красивое платье из тонкого материала с пышными рукавами и светлой отделкой на груди, затянутое на талии широким поясом. Оно очень идет позирующей женщине. Две маленьких девочки украшают эту, строгую, в традициях семейного фотографирования, поставленную группу. Старые мастера-фотографы очень хорошо умели это делать; семейные фотографии прошлых лет всегда смотрелись достойно и значительно.

Одна из девочек, та, которая стоит, доверчиво положив руку на колено сидящего мужчины, это Таня, моя сводная сестра. Вторая девочка сидит на высокой подставке, и ее поддерживает бабушка. Это младшая сестра Тани, Маша, она умерла в младенчестве. Женщина в красивом платье – моя мать. Старая женщина, сидящая в кресле – мамина свекровь. Ничего о ней не знаю, кроме того, что ее звали Лукинична; имя ее мне не известно, только отчество. Стоящий за этой Лукиничной щуплый человек и есть тот самый дед в валенках, что сидел с нами зимним вечером в отсутствии родителей. Это мамин свёкор Василий Николаевич Кудрявцев, кустарь, владелец небольшой прядильни.

Девятнадцати лет маму выдали замуж за его единственного сына Ефима. Каким он был, этот сын зажиточного кустаря, чем занимался, как жил с женой, каким был сыном и помощником своим родителям, – трудно сказать что-нибудь определенное. Мама о нем никогда не рассказывала, наверно, потому, что это могло быть неприятно нашему отцу… Точно известно одно: то, что, прожив лет пять с молодой женой, Ефим уехал в Америку. Зачем? Какая неволя погнала его за океан? Бывали случаи, что из наших мест некоторые люди уезжали в Америку на заработки, но мамин муж жил безбедно.

По отрывочным разговорам наших родственников о первом мамином замужестве складывалось такое мнение, что Ефим Васильевич на прядильне работал мало, семьей почти не интересовался, был слушок, что он играл в карты и на бильярде. Потом он связался с какими-то лодырями, завел дружбу с евреями, ходил на какие-то собрания. Один раз он был избит ингушами (в Новозыбкове одно время стояла воинская команда ингушей, помогавшая городской полиции в роли жандармов). В 1908 году мамин муж попал в тюрьму. Отец под большой залог взял его на поруки до суда. Ефим Васильевич суда ждать не стал, а махнул за океан. Как он простился с молодой женой, наказывал ли хранить ему верность, обещал ли вернуться – об этом в нашей семье никогда не говорили.

Фотография, о которой идет речь, сделана была уже после отъезда Ефима, потому на семейной карточке молодая наша мама без мужа, а только с детьми и родственниками. Она вместе со всеми на фотографии, но кажется, что держится она особняком, вроде бы вместе, но все же и не совсем вместе. Видимо, этому была причина. Свекровь и свёкор, конечно, могли таить на нее обиду. Не сумела молодая жена привязать мужа к семье, к дому, к детям. Не удержала – значит, не любила, плохо угождала мужу, раз дело дошло до того, что он бросил и ее, и детей, и родителей и скрылся Бог весть куда. Скрылся и ни разу от него не было ни одной весточки, ни одного письма, ни слуху ни духу. Мама наша терялась в предположениях, не знала, что думать о сгинувшем муже. Даже в поминание не могла его записать, потому что не знала, как молиться за него – за здравие или за упокой.

Я думаю, что причиной тому, что первый мамин муж Ефим Васильевич Кудрявцев уехал из дому, послужило отнюдь не участие его в социал-демократических делах (был и такой разговор о нем), а просто обрыдло добру молодцу домостроевское житье в отцовском доме, осточертела ему прядильня и потянуло его на вольную жизнь и легкие деньги.

Скорее всего, оно так и было.

Мама ждала его долго, лет восемь или девять, прежде чем вышла замуж за нашего отца. Все это время она жила у свёкра, год от года становясь все более чужим человеком в его доме. Мама нанималась на службу к богатым людям, вроде бы у кого-то служила экономкой. Свёкор со свекровью не заменили ей родителей, к тому времени давно уже умерших. Лукиничну мама никогда не вспоминала, и я никогда эту женщину не видел, она умерла задолго до моего рождения… А вот деда Василия Николаевича я хорошо помню.

Отец в своей автобиографии пишет: «Я с десяти лет начал ходить на работу к кустарю, крутил колесо на прядильне. Работал по несколько часов за десять копеек» (за 10 копеек в то время можно было купить две буханки хлеба).

Этим кустарем и был Василий Николаевич. По-уличному он прозывался Голованок. На своей прядильне в одно колесо он прял веревки.

Веревка в натуральном хозяйстве вещь необходимая: без веревки не достанешь воды из колодца, без веревки не увяжешь воз соломы или сена, лошадь не запряжешь, белье не просушишь, собаку не привяжешь, даже лапти не обуешь без веревки. Да мало ли, для каких дел нужна веревка. Поэтому продукция дедовской прядильни никогда не залеживалась и раскупалась хорошо. Я помню, как в базарные дни крестьянские подводы собирались у дедовских ворот – это заказчики приезжали за готовым товаром. К тому времени, которое могла удержать моя память, дед уже был стар и немощен, но дело свое окончательно не бросал. Дед время от времени прял веревки и имел от них какую-то выручку. В старое же время прядильня его работала бойко, дед был хорошим мастером и своим ремеслом достойно содержал свою семью.

Снятые на старинную фотографию вместе с Василием Николаевичем двое мужчин, конечно, родственники и, по-видимому, мастеровые люди одного цеха. Они прядильщики. Это ремесло в старом Новозыбкове было весьма распространенным и прибыльным. Даже улица, пересекающая нашу Шеломовскую, называлась Канатной. На ней корпоративно селились прядильщики. На старой фотографии я вижу достойных и степенных мужчин, знающих себе цену и твердо осознающих свое место в жизни. Все спокойны, несуетливы и, хотя они замерли перед фотоаппаратом, в них нет скованности и напряжения.

Каким чудом сохранилась эта фотография, это удивительное окошечко в мир прошлого? На фотобумаге увековечены люди XIX века. Не бунтари, не ниспровергатели, не искатели легких путей в жизни, не нахлебники, а люди-труженики. Великий пролетарский писатель Максим Горький в порыве благородного революционного романтизма, как-то нехорошо и свысока, обозвал их глупыми пингвинами, гагарами и мещанами, стремящимися только к покою и сытому самодовольству.

Да ничего подобного! Это обычные трудящиеся люди, умеющие заработать на жизнь и никому не кланяющиеся в своей законопослушности. Трудом таких людей построен наш город, на них держалась вся Россия. Они любили порядок, берегли свои семьи, молились Богу и служили Отечеству. Они были естественны в своей простой и серьезной связи с обстоятельствами и требованиями жизни. Они просто жили на свете и работали, чтобы жить. И никакая революция им была не нужна!

Я думаю, как дико и бесчеловечно выглядела такая, к примеру, ситуация, при которой, допустим, вот этот сидящий мужчина со старой фотографии мог бы быть втянут в такое противоестественное действо, как социалистическое соревнование, или борьба за звание ударника коммунистического труда. Невероятно, чтобы этот строгий человек вместо нормальной полезной работы начал бы заниматься пустословием о каких-то соревновательных обязательствах, стал бы суетиться по поводу подведения итогов этого насквозь лживого, бесполезного и, в общем-то, постыдного занятия, при котором отчеты о «выполнении и перевыполнении» в наше время значительно важнее практических результатов настоящего труда. Эти люди не нуждались в безнравственном посредничестве между их совестью и отношением к своему делу.

В нашей семье никогда не было разговоров о том, как вел свое дело и каким человеком был Василий Николаевич, но я также ни разу не слышал ничего такого, что могло опорочить его работу и его жизнь. Он был обычным новозыбковским мещанином, ремесленником, тружеником, достойным горожанином и верным своей церкви христианином.

Отец в автобиографии пишет, что он крутил колесо на прядильне кустаря Кудрявцева. «Крутить колесо» означало приводить в движение весь механизм прядильного производства. Таким способом мой отец в мальчишеском возрасте выполнял функции источника механической энергии на кустарном предприятии.

Особых усилий это занятие не требовало, поэтому на эту работу брали подростков. Главное в этом деле было соблюдение равномерности. Сменяя друг друга, ребята крутили большое легкое деревянное колесо, от которого через ременную передачу приводилось в действие все прядильное приспособление. Это замечательное ажурное дедовское колесо я видел и даже крутил его. Оно запомнилось мне, но об этом позже.