Полная версия

Полная версияНемецкое предпринимательство в хозяйственном комплексе Юга России, 1868-1934 гг.

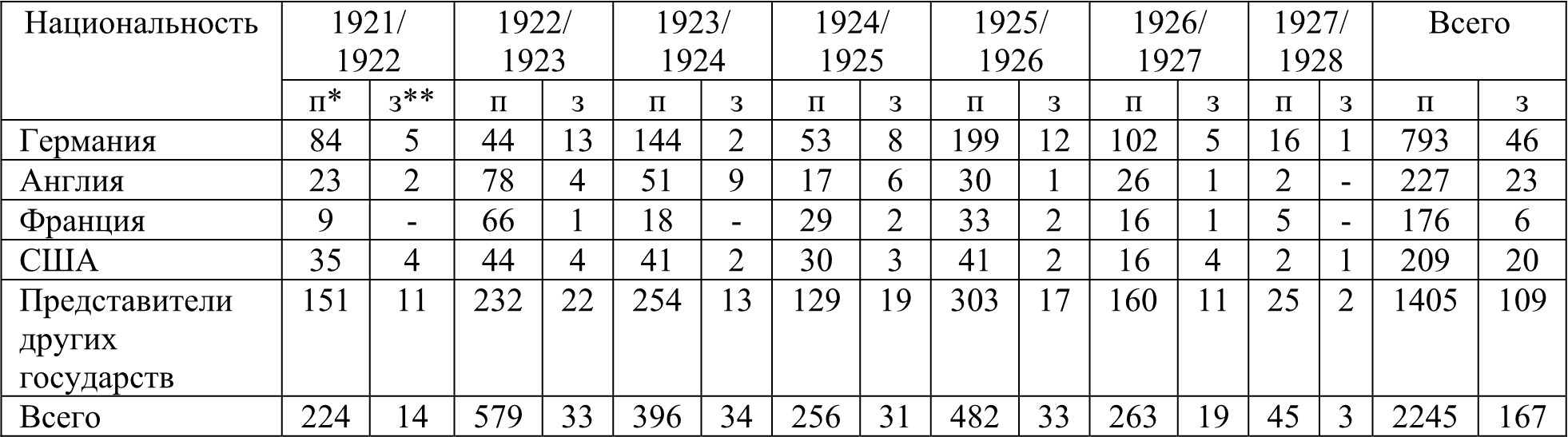

Таблица 3.10

Распределение поступивших предложений и заключенных концессионных договоров по национальностям соискателей (1921-1928 гг.) 959

* поступившие предложения

**заключенные концессионные договора

Однако современные исследователи, проанализировав архивные документы, склонны видеть причину в увеличении финансовой помощи США. В.А. Шишкин указывал на то, что объем финансовых инвестиций за 1924-1930-е гг. достиг 25,5 млрд. золотых марок.960 Именно это обстоятельство могло привести к падению интереса германских деловых кругов к сотрудничеству с Советской Россией. О.В. Артюков считает, что начало разрыва во взаимоотношениях между странами пришлось на весну 1928 г.961, когда советскими органами государственной безопасности было сфабриковано «шахтинское дело».962

По нашему мнению кризис во взаимоотношениях между Германией и СССР наступил значительно раньше – с изменением политической ориентации Германии, т.е. подписанием Локарнских договоров в 1925 году.963 «Шахтинский» процесс усилил отрицательное отношение германского правительства в деле помещения капиталов в СССР, которое стало оказывать давление на немецкие фирмы.964 Приход Гитлера к власти окончательно разрушил советско-германские экономические связи.

В конце 20-х годов изменяется курс экономический политики, заключавшийся в полном отказе от НЭПа. Корреспондент газеты «Кельнер Тагеблатт» отмечал: «В настоящее время Советская Россия стоит под знаком чрезвычайно усилившегося курса на социализм. Этим объясняется также то давление, которое оказывает советское правительство на иностранные, среди них германские концессии. <…> не подлежит сомнению, что Москва пересмотрела свою концессионную политику. Иностранные концессии являются для советского правительства, имеющего перед собой пятилетний план, бельмом на глазу. Эти острова капиталистического мира, посреди вновь перестроенного советского хозяйства, должны исчезнуть и чем раньше, тем лучше. Предлог для борьбы против концессионеров найти не трудно, если его ищут».965 Кроме того, с политической арены ушли сторонники дружественных связей между странами – Г.В. Чичерин, У. Брокдорф-Ранцау.966

Взаимоотношения Советской России и Германии в 1920-30-е гг. складывались достаточно непросто. Оба государства после Первой мировой войны оказались в политической и экономической изоляции и вынуждены были искать выход из создавшегося положения. Только потому, что опыт экономического сотрудничества между ними насчитывал не одно столетие, найти общие точки соприкосновения – торговая и предпринимательская сферы, оказалось не так сложно. В целом советско-германские отношения этого периода являются наглядным примером того, что несмотря на все трудности и противоречия между странами с различным общественно-политическим строем, при обоюдном желании сторон имелась возможность решения спорных проблем и развития сотрудничества на взаимовыгодной основе.

3.3. Деятельность германских сельскохозяйственных предприятий «Друзаг» и «Маныч» в 20–30-е гг. ХХ в

Российская империя благодаря иностранным инвестициям и технологиям смогла свершить в конце XIX – начале ХХ вв. скачок в промышленном развитии. Привлечение в страну иностранного капитала позволило не только качественно улучшить промышленность, но и создать новые отрасли – электротехническую и химическую.

После октябрьской революции 1917 г. экономике молодого советского государства для преодоления экономической и технической отсталости требовались колоссальные денежные средства, которых у руководства страны не было. Решить эту проблему можно было, как и во времена царской России, с помощью привлечения иностранных инвестиций в форме концессий.

Советскими властями в 1921 г. была утверждена программа организации концессий в различных отраслях народного хозяйства. Полпред РСФСР в Польше Л.М. Карахан считал, что «целесообразнее дать концессии, которые будут приносить доход не сразу, а через 5-7 лет, после того, как предварительно будет затрачен большой капитал на оборудование, разработку, изыскания и т.д.».967

Концессионный капитал предполагалось использовать не только для восстановления промышленности, но и сельского хозяйства. В.О. Коротнич в записке «Возрождение сельского хозяйства России и концессионные предприятия» писал: «сельскохозяйственные концессионные предприятия должны сыграть роль подготовительной ступени для перехода крестьянского земледелия центральной России в фазис интенсификации, а на окраинах – рациональной постановки коллективизации, которая должна привести крестьянское население окраин к созданию своего собственного полутоварного хозяйства».968

О желательности привлечения иностранных инвестиций в сельскохозяйственную сферу писал нарком земледелия В.В. Осинский969: «Вопрос о привлечении иностранного капитала <…> для организации и развития русского сельскохозяйственного производства стоял на очереди задолго до великой войны 1914 – 1918 г. Необходимость этого обуславливалась тем, что русское народное хозяйство, находившееся в начальных стадиях капиталистического развития, располагало на своих окраинах… значительными земельными массивами, находившимися в крайне экстенсивной эксплуатации, а подчас и вовсе лежащими впусте <…> Потрясения народного хозяйства, вызванные войной с событиями революции еще в большей степени обострили необходимость иностранного капитала в сельском хозяйстве нашей страны».970 говорил о том, чтобы «…наметить те отрасли и виды сельскохозяйственной промышленности, которые не могут быть нами восстановлены и организованы без крупной финансовой и организационной предпринимательской помощи извне, очертить хозяйственную природу этих предприятий <…> возможные сроки концессии».971

Почему советские власти решились пойти на создание сельскохозяйственных концессий? Ответ на этот вопрос можно найти в записке В.О. Коротнича: «1) острый недостаток культур сельскохозяйственного капитала необходимого для быстрой интенсификации сельскохозяйственного производства в густо населенных районах центра и запада; 2) крушение товарного производства зерновых и скотоводческих продуктов редко населенных экстенсивных окраин юга и востока».972

Развитие сельскохозяйственной отрасли было одной из насущных проблем молодой советской республики. Для восстановления экономики страны предполагалось использовать не только концессионные предприятия, но и сельскохозяйственных иммигрантов.

В начале 1920-х гг. в Советской России были созданы различные органы власти, занимающиеся вопросами переселения: Переселенческий комитет, Переселенческое управление, Переселенческий отдел при НКЗ, обязанности наркома земледелия, 1923 г. заместитель наркома земледелия, заместитель председателя ВСНХ. В 1937 г. он был арестован и расстрелян. В 1957 г. его реабилитировали // Валериан Осинский: штрихи к портрету // http://demoscope.ru Постоянная комиссия СТО по сельскохозяйственной и промышленной иммиграции. Концессионный комитет при НКЗ, преследуя цель интенсивного развития всех регионов и использования их естественных богатств, утвердил комплексную программу привлечения иностранного капитала, которая предполагала организацию около 13 специализаций для концессии.973

Проведение миграционной политики должно было способствовать въезду в советское государство организованным группам, обладающим сельскохозяйственными знаниями. Предполагалось расселять их среди коренного земледельческого населения с целью распространения наиболее совершенных навыков хозяйствования и сельскохозяйственной техники.

6 июля 1920 г. были утверждены «Правила об образовании колонизационного фонда».974 Первоначально Юго-Восточный колонизационный фонд предназначался для удовлетворения экстренных нужд в расширении, возникших в пределах края, а также для урегулирования переселенческого населения на Юго-Восток975 из центральных губерний. В него вошли земли:

Донской области – 1700000 дес.;

Ставропольской губернии – 500000 дес.;

Кубано-Черноморской области – 300000 дес.;

Терской области – 500000 дес.

Территория Донской области (1700000 дес.) включала участки: 1) Концентрированных калмыцких станиц Сальского округа – 220000 дес.; 2) Бывшего Восточного коннозаводства – 320000 дес.; 3) Бывшего Западного коннозаводства – 650000 дес.; 4) Бывших частновладельческих земель разных округов – 510000 дес.

Земли Юго-Восточного колонизационного фонда были разделены на две категории:

категория А – земли, обследованные и представляющие наибольшую ценность для сельскохозяйственного освоения по своим естественным качествам с учетом водоснабжения и близости железных дорог;

категория Б – земли, менее исследованные, трудные для освоения, требующие крупных работ по регулированию и устройству земельных отношений среди населения.976

Объектом концессии могли стать все свободные земли, вошедшие в Государственный колонизационный фонд. Властям необходимо было в кратчайшие сроки превратить район юго-востока в хлебные житницы, а для этого, как писал В.О. Коротнич: «все средства хороши – в том числе и концессия».977 Однако «концессионерам нельзя предоставить на этих окраинах (юго-восточных районах страны – О.Е.) удобные земли <…> им может быть отведен лишь малоудобный свободный фонд: в Самарской – 3160000 дес.; Саратовской – 150000 дес.; Царицынской – 500000 дес.; Донской области – 630000 дес.; Кубанской – 150000. Всего по юго-востоку – 3580000 дес.».978 Хотя в этом регионе было изобилие природных богатств: ископаемые, торф и сырье.979

Необходимо отметить, что уже в июне 1922 г. свободный земельный фонд состоял из: 200000 дес. Ставропольской губернии, 600000 дес. Донской области, 500000 дес. Царицынской губернии, 150000 дес. Саратовской губернии, 200000 дес. Самарской губернии.980 Народный комиссариат земледелия считал, что Донская область должна была подвергнуться концессионированию в последнюю очередь, так как она являлась центром разведения табунного хозяйства страны и единственным источником пополнения кавалерии ремонтным составом.

В ноябре 1920 г. В.И. Ленин дал указание «выяснить возможности предоставления концессий заграничным капиталам на юго-востоке <…>, в частности в Донобласти. Концессии будут представлены во всех наших хозяйственных областях: сельскохозяйственной, добывающей и обрабатывающей. Крайне важно разработать вопрос о сельскохозяйственных концессиях, то есть обработке на концессионных началах пустующих земель и в совхозах и вообще целых земель».981

А.М. Стопани и Н.П. Зеликману было поручено собрать материал с картами, детальным указанием местонахождения земель и прилегающих к ним путей сообщения.982 В подготовке данного вопроса должны были принимать участие ученые-агрономы, хорошо знающие местность и природные условия региона. Обращалось внимание на то, что если они откажутся выполнять данное поручение, то необходимо заставить их «работать под страхом лишения жизни».983

В результате в декабре 1920 г. профессора Донского университета В.Е. Варзар, Л.К. Чермак, Н. Маркелов предоставили «Объяснительную записку к материалам о концессиях в юго-восточном крае». Они писали, что к иностранным концессиям нужно отнестись, как к средству возрождения хозяйственной жизни страны, которые могут оказать весьма благоприятное и полезное влияние.984

В.Е. Варзар считал, что концессионные предприятия могут способствовать «улучшению в области сельского хозяйства: 1) осушение заболоченных мест поймы рек Дона (30 тыс. дес. – Аксайское займище); 2) … ирригационные проекты по мелиорации; 3) … оживление и использование существующих, отчасти пустующих земель путем применения в крупных размерах тракторной обработки полей, что допустимо по условиям рельефа почти всюду в донской области».985

Его точку зрения поддерживал Н. Маркелов, называя земли Сальского округа Северокавказского края986, отведенные для частного коннозаводства в количестве свыше млн. дес. земли, самыми лучшими и удобными для обработки тракторным способом. Именно эти земли «доселе девственные, при применении к ним американской системы механической вспашки и использование наивыгоднейших культур могли бы дать значительное количество зерна /около 20.000.000 млн. пуд./, подсолнуха /1 млн. пуд./ и, при культуре сахарной свеклы и дальнейшей ее переработке, значительное количество сахара, а также побочные различные продукты животноводства, овцеводства и т.д.».987

Л.К. Чермак особое внимание обращал на тонкорунное овцеводство края: «быть может, принятие некоторых мер, связанных с концессионными гарантиями, могло бы возродить, оживить и даже развить эту весьма важную и драгоценную отрасль животноводства, ныне при гражданской войне почти исчезнувшую в юго-восточном крае /до 7% ранее существовавших/».988 Ученые также считали, что предметом концессии могли стать: «постройка Волго-Донского канала, регулирование реки Дона и морской канал между Ростовом и Таганрогом».989

Предложения профессоров были восприняты большевиками как рекомендация к созданию совместных и концессионных предприятий в сельском хозяйстве. Таким образом, в Юго-восточном крае появились концессии, занимающиеся ремонтом сельскохозяйственных машин, производством и переработкой сельскохозяйственной продукции: «Отто Вольф», «Уэра», «Маныч», «Друзаг».

Однако реального плана создания концессий в сельском хозяйстве у советских властей не было до 1924 года. Хотя еще в сентябре 1922 г. Ю.О. Мартов сообщал в КК НКЗ, что начаты работы по выявлению концессионных земель, то есть «определения их размеров, положения и характеристики, а также изготовление картографических и иных материалов описательного характера».990

2 февраля 1923 г. было принято постановление Совета труда и обороны (СТО) «О сельскохозяйственной иммиграции», которым регламентировались условия въезда иностранных граждан. Кроме того, въезжающие делились на две категории: реиммигранты и иммигранты. Каждая из них была наделена определенными правами.

К представителям первой группы относились российские граждане, выехавшие из царской России на заработки до ноября 1917 г. и вернувшиеся назад. Им предоставлялась земля в постоянное пользование, имущество перевозилось по льготному тарифу. Представители второй группы – иммигранты – получали возможность арендного пользования земли. Они также могли пользоваться льготным тарифом при переезде. Обе группы освобождались от таможенных, акцизных и канцелярских сборов с ввозимого инвентаря и личного багажа.

О том, что советское правительство придавало особое значение сельскохозяйственной миграции, свидетельствует служебная записка ответственного секретаря КОМСТО по сельскохозяйственной и промышленной иммиграции. В начале мая 1923 г. им были направлены на рассмотрение в ГКК проекты договоров на использование труда иммигрантов в восстановлении сельского хозяйства и группы молокан из Америки на аренду земли в Сальском округе Донской области. Он настоятельно просил рассмотреть проекты на ближайшем заседании комитета и в «СРОЧНОМ порядке передать в СНК на утверждение».991

Наркомзем РСФСР предполагал сдать молоканам в арендное пользование 24000 дес. земли в северо-западной части Сальского округа Донской области сроком на 24 года. При этом земельный массив предполагалось разделить на 10 участков по 2400 дес. земли в каждом. В договоре оговаривалось, что при переселении молокане должны будут ввезти из-за границы: 10 комплектов тракторов, 5 гарнитур моторных молотилок, 7 жнеек, 15 сенокосилок, 2 сноповязалки, 1 комплект оборудования для мельницы, 30 чистокровных маток и 20 чистокровных английских жеребцов.992 Земли Сальского округа по своему качеству были довольно скудными и не пригодными для земледелия, поэтому советское правительство намеревалось сдавать их под занятие скотоводством.

Советские органы власти включили в договор следующие пункты: через 3,5 года на каждом участке (2 400 дес. земли) должно быть не менее 60 плодовых маток лошадей донских, кабардинских и калмыцких пород; не менее 75 племенных коров красно-немецкой и калмыцкой пород; 150 овец волошской породы. Всего разрешалось иметь на участке не более 300 голов рогатого скота и не более 600 овец общим поголовьем.993

Однако в конце мая 1923 г. председателю ГКК Г.Л. Пятакову поступило заявление от делегата молокан-реиммигрантов из Америки И.М. Селезнева. Он просил предоставить льготы его группе, так как это «чисто пролетарский элемент, старавшийся безуспешно выйти из-под гнета американского капитала на землю».994 При этом указывал на то, что переезд из Америки отнимет много средств и поэтому желательно пересмотреть требования договора по следующим пунктам: уменьшить поставку маток и арендную плату, освободить от платы за отвод участка и разбивку его на клетки, предоставить лес на льготных условиях.

В ноябре того же года председатель постоянной комиссии СТО В.А. Смольянинов отправил члену ГКК при СНК А.Е. Минкину письмо, в котором сообщал о невозможности переезда молокан из Америки.995 Причиной отказа, по его мнению, послужило нежелание заниматься коневодством, так как молокан главным образом интересовало хлебопашество.

Кроме реиммигрантов, в Советскую Россию для открытия сельскохозяйственных концессий устремились немцы из Германии. Содействие в переселении им оказывали различные организации: «Союз германских сельских хозяев» (Deutscher Bauernbund), «Товарищество для переселения внутри страны и заграницу» (In-und Auslands-Siedlung Genossenschaft), «Союз южнорусских колонистов и граждан германской расы» и других.

Однако не все желающие получали разрешение на открытие предприятия. В качестве примера можно привести решение вопроса об открытии сельскохозяйственной концессии немецкими предпринимателями М. Бегером и О. Клейном. В начале марта 1923 г. М. Бегер, О. Клейн, Х. Гердес направили письмо торговому представителю РСФСР в Германии Б.С. Стомонякову с просьбой выдать им визы на въезд и выезд из России. Они предполагали осмотреть участок земли для организации сельскохозяйственной концессии.

В конце марта Б.С. Стомоняков сообщал председателю ГКК при СНК Г.Л. Пятакову о ведении переговоров с М. Бегером и О. Клейном по заключению сельскохозяйственной концессии. Представитель наркомзема в Берлине Л.Х. Фридрихсон провел предварительные переговоры с ними и выяснил их финансовое положение. На претендентов были подготовлены справки. В частности, финансовое положение О. Клейна считали устойчивым, он имел собственный склад сельскохозяйственных машин стоимостью свыше 500 млн. марок, текущие платежи производились им своевременно.996 М. Бегер характеризовался как богатый человек, имевший винокуренный завод и текущие счета в чековом отделе сберегательной кассы и в жиро-кассе г. Лейпцига.997

В апреле 1923 г. Наркомат земледелия предоставил ГКК при СНК выводы по предварительному сельскохозяйственному концессионному договору, заключенному Л.Х. Фридрихсоном с М. Бегером и О. Клейном. Плата за эксплуатацию земельного участка должна была составить 20% от валовой продукции и считалась вполне приемлемой для советской стороны. Участок земли в размере 15000 дес. предполагалось предоставить в Сальском округе Донской области, Поволжской губернии (Самарской, Саратовской, Области Немцев Поволжья, Калмыцкой области и прочее).998

В мае юридическим отделом ГКК было дано заключение о целесообразности данного договора. Проект концессии М. Бегера и О. Клейна сравнивался с утвержденным СНК договором Ф. Круппа. В ходе проведенного анализа было выявлено, что договор Круппа предоставляет концессионеру больше льготных условий, чем предусмотрено в проекте. В целом указывалось, что проект подготовлен на выгодных условиях для РСФСР.

Однако в июне торговое представительство в Германии сообщило, что после подписания договора М. Бегером и О. Клейном были выдвинуты новые условия: по вопросу долевого отчисления, уплаты налогов, регулирования условий оплаты труда и другие. Как сообщал Ю. Гольдштейн: «Мы убедились, что Отто Клейн и Макс Бегер будучи, как мы писали, средними величинами, не в состоянии, в силу все ухудшающегося положения Германии, взять в настоящее время сельскохозяйственную концессию».999 В результате переговоры были прерваны.

К 15 февраля 1924 г. начальник управления сельского хозяйства Сенин должен был представить в КК НКЗ материалы о возможных концессионных сельскохозяйственных объектах, план концессионирования отдельных отраслей сельского хозяйства и разработать формы привлечения иностранного капитала. По-видимому, работа в этом деле продвигалась медленными темпами, так как 7 февраля член коллегии НКЗ М.И. Лацис писал Сенину: «Примите немедленно самые строгие меры для того, чтобы подтянуть работу. У нас до сих пор нет плана концессионирования сельского хозяйства».1000

Классическим типом смешанной концессии было Германо-российское семеноводческое акционерное общество (Друзаг – Deutsche-Russische Saatbau Aktiengesellschaft).1001 В состав соучредителей вошли городской совет Кёнигсберга и ряд германских фирм-производителей сельскохозяйственных орудий, в их числе «Сак», «Кемна» и «Ланц».1002

Советские власти предложили передать концессии «Друзаг» земли совхозов в Подмосковье – «Черемушки», «Красная горка», «Якунчиково», «Ананьино» и в Донской области – «№8». Однако дирекция Германского общества семеноводов не спешила заключать концессионный договор. Причины этого заключались в задолженности подмосковных совхозов «Якунчиково», «Ананьино» государству, которая автоматически переносилась на концессионера. Еще одной из причин член коллегии НКЗ Карасев считал борьбу внутри общества «начинать или нет дело о концессии в России»: Я. Фашиньяк и его сторонники выступали за работу с Россией, а Шайбе и Форстер против.1003

Очевидно, Я. Фашиньяку удалось убедить акционеров в желательности сельскохозяйственной концессии в России. Основной концессионный договор был подписан 23 марта 1922 г. генеральным директором Германского общества семеноводов (Deutsche Saatbau Gesellschaft) доктором Варге и уполномоченным общества Яковом Фашиньяком.1004 Договор был заключен сроком на 30 лет и предусматривал ежегодную выплату Советскому государству в размере 20% валового сбора продуктов данного хозяйства за отчетный год. При этом число иностранцев не должно было превышать 25% общего количества рабочих и служащих хозяйства.

Однако концессионеры не спешили приступать к работе, так как окончательно не был решен вопрос о земельных площадях, которые они должны были получить в пользование. Директор концессии Вааге заявил, что выполнение договора тормозится из-за того, что часть предоставленной им по договору земли оказалась занятой другими учреждениями, которые не хотели уходить с нее. В результате на имя председателя Государственного концессионного комитета Г.Л. Пятакова поступила записка: «… в виду того, что эта фирма связана с влиятельными, отчасти и с официальными кругами, было бы весьма нежелательно создать представление о наличии у нас такого хаоса, когда по концессионным договорам сдаются объекты уже сданные другим в аренду. Прошу Вас принять необходимые меры».1005

Неумение вести переговоры приводило к различным недоразумениям. Так, представители фирмы «Ф. Круппа» жаловались на действия заведующего МОЗО Зайцева, который обошелся очень резко с их представителем Форстером. В связи с этим обстоятельством члену народного комиссариата земледелия Месяцеву было дано распоряжение сделать взыскание Зайцеву и в дальнейшем «придерживаться соответствующего этикета, чтобы не создавать зря осложнений и не портить впечатление».1006

Кроме того, не редки были случаи, когда сотрудники МОЗО не знали месторасположение участков и находящихся на них постройках. «Отсутствие у нас каких бы то ни было сведений об имениях анкетного, статистического или планового характера, – писал Казновский, – заставляло краснеть перед иностранцами за нашу постановку дела».1007

В конце 1923 г. для обследования участков, предоставляемых концессии, в Россию прибыли представители от Германского общества семеноводов Шайбе и Я. Фашиньяк. Они настаивали на осмотре и передаче совхоза «Хуторок» (бывшее имение барона В.Р. Штейнгеля1008). Власти им отказали, потому что совхоз был хорошо оборудованным сельскохозяйственным предприятием с промышленным уклоном. На его территории находились: винокуренный завод с производственной мощностью 1000000 ведер спирта, галетная фабрика, мельница. Поэтому сдавать совхоз в концессию не имело смысла.1009 Получивотказ, концессионеры не стали осматривать другие совхозы.

По этому поводу торговый представитель СССР в Германии Б.С. Стомоняков писал Г.Л. Пятакову в феврале 1924 г.: «Просим Вас обратить внимание НКЗ на то, чтобы действительно были предложены подходящие участки <…> следовало бы напрячь все усилия к тому, чтобы не доводить дело до разрыва и, если последний будет неизбежен, то нужно будет позаботиться о том, чтобы разрыв произошел не по нашей вине».1010