Полная версия:

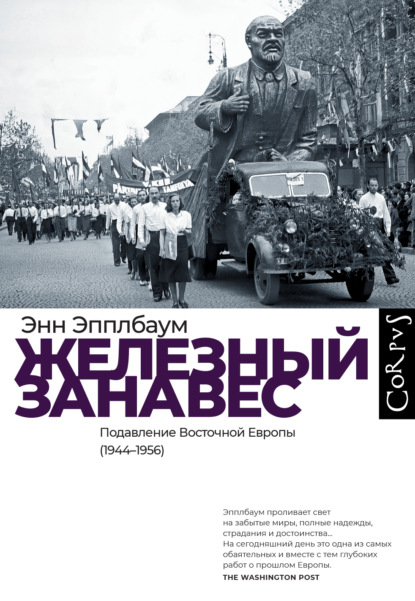

Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956)

Но даже эти цифры не передают всего масштаба происходящего. Фабрики и заводы можно сосчитать, но вот учесть объемы иностранной валюты, золота или даже продуктов, вывозимых за пределы Восточной Германии, абсолютно невозможно. Немецкие чиновники, работавшие под советским началом, пытались, конечно, вести учет. В архивах департамента репараций хранятся шестьдесят пять учетных карт, на каждой из которых от двадцати до тридцати записей, фиксирующих репарационные изъятия. Здесь есть все, от «шестидесяти восьми бочек краски» до геодезического оборудования и линз с фабрики «Карл Цейс». Если верить этой картотеке, то в октябре 1945 года Красная армия конфисковала даже корма для животных у Лейпцигского зоопарка. А через несколько недель были конфискованы и сами животные, отправившиеся в Россию[148].

Фирмы, у которых отбирали имущество, зачастую вынуждены были оплачивать его транспортировку в Советский Союз из собственного кармана. Других заставляли продавать товары по заниженным ценам: владелец ковровой фабрики из Бабельсбурга возмущенно сетовал на то, что его вынудили установить скидки для советских военнослужащих. То же самое происходило и с крестьянами, которым русские либо недоплачивали, либо вообще не платили[149]. Демонтаж фабрики иногда сопровождался депортацией ее рабочих, которых просто сажали в поезда, пообещав заключение нового трудового контракта в Советском Союзе[150]. Владельцы предприятий, включая дирекцию Лейпцигского зоопарка, тщетно требовали у Берлина возмещения понесенных убытков. А слушатели засыпали Немецкое радио письмами с одними и теми же вопросами: как немецкие власти рассчитаются с ними за ценности, переданные русским? И когда люди, работавшие на русских, получат зарплату?[151]

Пропадала и частная собственность, чаще всего на том основании, что она принадлежала нацистам, хотя это далеко не всегда было правдой. Русские конфисковывали дома и квартиры, загородные дачи, замки. Позже их примеру следовали и немецкие коммунисты, которым требовались партийные офисы, санатории и жилье для новых партийных кадров[152]. Частные автомобили и мебель попали в категорию вещей, обладание которыми не гарантировалось. Сам маршал Жуков, по слухам, обставил личными трофеями несколько московских квартир.

Порой немецкие рабочие пытались спасти свои фабрики, жалуясь в партийные комитеты, которые, как они надеялись, положат конец произволу. В 1945 году партийное начальство Саксонии обращалось «наверх» с протестом по поводу демонтажа единственного здесь завода, производившего промышленное стекло для местных нужд. «Если это произойдет, – говорилось в заявлении, – то под ударом окажется множество предприятий». Сама компания, тщетно взывая к советскому командованию, городским и земельным партийным инстанциям, решилась в конце концов обратиться за помощью к партийным вождям в Берлине. В 1945–1946 годах экономический департамент ЦК партии получал пачки таких писем, но в большинстве случаев он оказывался бессильным[153].

Несмотря на уникальные масштабы немецких выплат, Германия была не единственной страной, подвергавшейся репарациям. Как бывшие нацистские союзники Венгрия, Румыния и Финляндия также обязаны были возместить Советскому Союзу нанесенный ущерб, передавая ему в огромных количествах нефть, суда, промышленное оборудование, продукты и топливо[154]. Венгерскую контрибуцию приходилось постоянно пересматривать, поскольку галопирующая инфляция не позволяла фиксировать цены. Согласно расчетам, Венгрия обязана была возместить 300 миллионов долларов (в ценах 1938 года) СССР, 70 миллионов Югославии и 30 миллионов Чехословакии. Иначе говоря, на репарационные поставки приходилось 17 процентов венгерского ВВП в 1945–1946-м и 10 процентов в 1946–1947 годах. После этого вплоть до 1952 года Венгрия ежегодно передавала победителям 7 процентов своего ВВП[155].

Советская оккупация влекла за собой и иные затраты. Обеспечение красноармейцев питанием и жильем огромным бременем ложилось на венгров, которые уже летом 1945 года сетовали на то, что на подобные цели уходит десятая часть государственного бюджета. Венграм приходилось также содержать 1600 гражданских чиновников союзных держав – русских, американцев, англичан, французов, которые тоже обходились недешево. Среди расходных статей, скрупулезно представляемых англосаксами венгерским хозяевам, были счета за «автомобили, лошадей, клубы, виллы, поля для гольфа и теннисные корты». Грандиозный скандал в 1946 году вызвали счета от флористов, о которых написала коммунистическая газета Szabad Nep: члены британской и американской миссий отправляли своим новым венгерским подружкам немыслимое количество букетов, а платить за это предлагалось правительству Венгрии[156].

Членов советской миссии подобные скандалы не коснулись, поскольку чиновники из СССР никому счета не выставляли. Они просто рассматривали все вокруг в качестве военной добычи, конфискуя продукты, одежду, церковную утварь и музейные экспонаты, регулярно вскрывали сейфы и опечатанные хранилища, изымая пачки обесценивавшейся венгерской валюты. Широкую огласку получил случай, когда советское командование, несмотря на протесты венгров, приказало демонтировать англо-американское предприятие по производству электрических лампочек, отправив все оборудование в СССР. В тот период «диких» репараций демонтажу подверглись еще около ста фабрик.

Более сложным был вопрос, касавшийся немецкой собственности в Венгрии. Согласно Потсдамским договоренностям, она должна была отойти Советскому Союзу. И хотя в первоначальный список включили двадцать крупнейших фабрик и шахт, к которым позже добавили еще полсотни компаний, в Венгрии трудно было отделить немецкую собственность от всей остальной. Под видом немецкой собственности отбирались австрийские и чешские предприятия, а также компании, совладельцами которых просто были немецкие акционеры. Еврейская собственность, прежде изъятая немцами, тоже отходила к русским. По мнению советской стороны, у нее было на это полное моральное право, поскольку «все эти предприятия и фирмы были частью германской военной машины и вместе с ней работали на уничтожение Советского Союза»[157]. Лишь с 1946 года, когда инфляция вырвалась из-под контроля, а экономическая стабильность страны оказалась под угрозой, репарационные требования, предъявляемые Венгрии, стали смягчаться, а потом и вовсе были отменены.

Но не только бывшим «странам оси» приходилось платить высокую цену за оккупацию. Хотя в то время об этом знали немногие, Польшу, в нарушение международных соглашений, после войны также заставили выплачивать репарации. В советских военных архивах есть свидетельства о демонтаже и вывозе, наряду с прочими объектами, тракторного завода из Познани, металлургического комбината из Быдгоща, печатной машины из Торуни. Все это оборудование вывозилось из регионов, которые до войны не принадлежали немцам. Аргумент, согласно которому эта собственность подверглась конфискации как немецкая, представляется в высшей степени сомнительным, особенно если учесть тот факт, что большая часть немецкой собственности в Польше (как и в Венгрии) ранее принадлежала полякам или евреям[158].

Благодаря недавнему открытию архивов сегодня нам известно и о том, что Советский Союз тщательно планировал демонтаж и вывоз «германской» собственности из Верхней Силезии, которая была частью довоенной Польши. (Нижняя Силезия, лежащая севернее, входила в состав германского рейха.) В феврале 1945 года Сталин поручил специальной комиссии составить опись собственности, «приобретенной» в ходе войны, имея в виду ее последующий вывоз. К марту этот орган уже отдал распоряжение о демонтаже и отправке на восток сталелитейного завода и фабрики по производству труб из города Гливице, входившего в состав довоенной Польши. Таким образом, единственное сталелитейное предприятие Украины получило тридцать два состава – 1591 вагон с оборудованием.

В последующие месяцы красноармейцы готовили к отправке предприятия, находящиеся в максимальном удалении от немецкой границы, например в Жешуве, в юго-восточной части Польши. В частности, разбирались электростанции, причем польские власти почти никогда не уведомлялись об этом заранее. Генрик Рожанский, работавший тогда заместителем министра промышленности, позже вспоминал, что русские забирали для вывоза оборудования польские железнодорожные пути и составы. «Они затеяли своего рода игру по перекрашиванию вагонов и нанесению на них новой маркировки, – рассказывал он. – Позже это обернулось серьезным конфликтом между польскими и русскими путейцами». Как-то раз Рожанский поехал в Катовице, где местные рассказали ему, что красноармейцы разбирают здешний завод по производству цинковых белил. Заместитель министра без предупреждения отправился на место и обнаружил, что машины и агрегаты уже валяются в снегу.

Он заявил протест оккупационным властям: в конце концов, это было польское предприятие, до войны располагавшееся на польской территории. Им никогда не владели немцы, и оно никогда не включалось ни в один репарационный договор. Но советское командование проигнорировало его обращение. Польша, возможно, и была союзником, но в глазах советских военачальников она воспринималась как враг[159].

Вступление Красной армии в Европу, происходившее в 1944–1945 годах, практически не планировалось, а все, что оно за собой повлекло – произвол, хищения, репарации, изнасилования, – отнюдь не было частью какого-то тщательно продуманного плана. Присутствие СССР в регионе стало результатом гитлеровского вторжения в Россию, побед красноармейцев под Сталинградом и Курском и нежелания союзников продвигаться на восток, когда для этого были условия. Но из сказанного вовсе не следует, что советские вожди никогда прежде не рассматривали возможность военного вторжения в регион или что подобная перспектива оставляла их равнодушными. Напротив, советские лидеры неоднократно пытались ниспровергнуть политические устои Восточной Европы.

Если советские солдаты действительно испытывали потрясение, сталкиваясь с относительным европейским изобилием, то основатели советского государства вряд ли были бы удивлены, поскольку прекрасно знали эти края. Ленин провел несколько месяцев в Кракове и польской провинции[160]. Троцкий много лет жил в Вене. Оба пристально следили за германской политикой, считая ее, как и политику Восточной Европы, исключительно важной.

Чтобы понять причины этого, необходимо обратиться к философии, а также к истории, поскольку большевики читали работы Ленина и Маркса не так, как их читают сегодня, когда они вошли в университетские курсы наряду с другими историческими теориями: для них эти тексты представляли несомненный научный факт. В сочинениях Ленина и Троцкого содержалась вполне ясная и столь же «научная» теория международных отношений, согласно которой русская революция была лишь первой в череде будущих коммунистических революций; за ней вскоре должны последовать революции в Восточной Европе, Германии, Западной Европе и потом по всему миру; как только планета окажется под властью коммунистических режимов, коммунистическая утопия будет реализована.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Янина Суска-Янаковска, личное интервью, Лодзь, 16 октября 2007.

2

Обе цитаты заимствованы из диссертации Барбары Новак. См.: Barbara Nowak. Serving Women and the State: The League of Women in Communist Poland, dissertation. Ohio State University, 2004.

3

Впервые термин прозвучал в 1923 году из уст Джованни Амендола, одного из оппонентов Муссолини. Но уже в 1925-м дуче с энтузиазмом подхватил его, а затем новое понятие широко использовалось главным теоретиком итальянского фашизма Джованни Джентиле. Подробнее см.: Abbott Gleason. Totalitarianism: The Inner History of the Cold War. Oxford, 1995. Р. 13–18.

4

Benito Mussolini, Giovanni Gentile. Fascism: Doctrine and Institutions. Rome, 1935.

5

Обзор дискуссии по этому вопросу см. в упомянутой работе Эббота Глисона, а также во введении Майкла Гейера и Шейлы Фицпатрик к книге: Michael Geyer, Sheila Fitzpatrick. Introduction. Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared. Cambridge, 2009. [Русский перевод: Майкл Гейер и Шейла Фицпатрик, ред. За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма. Москва, 2011. – Прим. перев.]

6

См.: Ханна Арендт. Истоки тоталитаризма. Пер. с англ. М.: ЦентрКом, 1996.

7

Carl Friedrich, Zbigniew Brzezinski. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, 1956.

8

См.: http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/doctrine/large/index.php

9

Цит. по: Gregory Bush. Campaign Speeches of American Presidential Candidates, 1948–1984. New York, 1985. P. 42.

10

См.: Michael Geyer, Sheila Fitzpatrick. Op. cit.

11

Цит. по: Richard Pipes. Communism: A History. New York, 2001. P. 105–107. [Пайпс Р. Коммунизм. М.: «Московская школа политических исследований», 2002. С. 130.]

12

Cм.: Michael Halberstam. Totalitarianism and the Modern Conception of Politics. New Haven, 2000.

13

Slavoj Žižek. Did Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in the (Mis)Use of a Notion. New York, 2001. Жижек утверждает, что определение сталинизма как «тоталитаризма» представляет собой попытку закрепить дальнейшее сохранение «либерально-демократической гегемонии».

14

Американский политик, республиканец, отличающийся крайним консерватизмом. – Прим. ред.

15

См.: http://www.huffingtonpost.com/james-peron/rick-santorum-gayrights_b_1195555.html; http://video.foxbusiness.com/v/1328239165001/the-ussmarch-toward-totalitarianism; http://articles.latimes.com/2011/dec/25/business/lafi-hiltzik-20111225.

16

См.: http://fare.tunes.org/liberty/library/toptt.html.

17

Описание эволюции, которую проходят современные диктатуры, см. в книге: William J. Dobson. The Dictator's Learning Curve. New York, 2012.

18

Вот блестящее и точное описание историка, профессора Гарвардского университета Марка Крамера: «Термин „Восточная Европа“… являясь отчасти географическим, а отчасти политическим, подразумевает восемь европейских стран, которые с 1940-х до конца 1980-х годов оставались под властью коммунистов… Понятие не включает сам Советский Союз, хотя западные советские республики (Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Украина, Молдавия и российский запад Урала) также относятся к восточной части Европы. Зато его применяют в отношении ряда стран, которые точнее было бы называть Центральной Европой, – таких как Чехословакия, Венгрия, Польша и образовавшаяся в 1949 году Германская Демократическая Республика (или Восточная Германия). Прочие европейские коммунистические государства – Албания, Болгария, Румыния и Югославия – также подпадают под определение „Восточная Европа“. Страны же, которые никогда не были под коммунистическим контролем, такие как Греция и Финляндия, не рассматриваются как часть Восточной Европы, хотя с географической точки зрения их вполне можно считать таковыми». См.: Mark Kramer. Stalin, Soviet Policy, and the Consolidation of a Communist Bloc in Eastern Europe, 1944–1953, p. 1. Лекция, прочитанная в Институте Фримена – Спольи 30 апреля 2010.

19

На это обращает внимание и Джозеф Ротшильд. См.: Joseph Rothschild. Return to Diversity: A Political History of East Central Europe Since World War II. New York and Oxford, 2000. P. 75–78.

20

Правда. 1949. 21 декабря.

21

The Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks) Is the Leading and Guiding Force of Soviet Society (Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1951), p. 46.

22

См.: Hugh Seton-Watson. The New Imperialism: A Background Book. London, 1961. P. 81.

23

См.: классическую версию этого тезиса: William Appleman Williams. The Tragedy of American Diplomacy. New York, 1959. Более свежая и изощренная версия представлена, в частности, в работе: Wilfried Loth. Stalin's Unwanted Child: The Soviet Union, the German Question and the Founding of the GDR. London, 1998.

24

См.: John Lewis Gaddis. We Now Know: Rethinking Cold War History. Oxford, 1997; Kramer. Stalin, Soviet Policy, and the Consolidation of a Communist Bloc in Eastern Europe.

25

См.: Татьяна Волокитина и другие, ред. Советский фактор в Восточной Европе, 1944–1953, т. 1. М., 1999. С. 23–48; Norman Naimark. The Sovietization of Eastern Europe, 1944–1953. Cambridge, 2010 (The Cambridge History of the Cold War).

26

Ivo Banac, ed. The Diary of Georgi Dmitrov, 1933–1949. New Haven and London, 2003. P. 14.

27

Tony Judt, Timothy Snyder. Thinking the Twentieth Century. London, 2012. P. 190.

28

Tomasz Goban-Klas. The Orchestration of the Media: The Politics of Mass Communications in Communist Poland and the Aftermath. Boulder, 1994. P. 54.

29

На протяжении долгого времени Коммунистическая партия Югославии оставалась более популярной, чем другие коммунистические партии, но это объяснялось, по крайней мере отчасти, тем, что она постепенно выходила из-под советского влияния.

30

Единственным исключением, задавшим стандарт на многие годы, стала работа Збигнева Бжезинского: Zbigniew Brzezinski. The Soviet Bloc: Unity and Conflict. New York, 1967.

31

Hannah Arendt. The Origins of Totalitarianism. Cleveland and New York, 1958. P. 480–481.

32

См.: Timothy Snyder. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. New York, 2011; Jan Gross. War as Revolution // Norman Naimark, Leonid Gibianskii, eds. The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe, 1944–1949. Boulder, 1997; Bradley Abrams. The Second World War and the East European Revolution // East European Politics and Societies, 16, 3, p. 623–625.

33

См., например, труды Гарвардского проекта по исследованию холодной войны, а также Международного исторического проекта по изучению холодной войны Центра Вильсона. Среди недавних хороших исследований, в которых использовались новые архивы, можно упомянуть следующие работы: John Lewis Gaddis. The Cold War: A New History. New York, 2005; Vojtech Mastny. The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years. Oxford, 1996; Melvyn P. Leffler. For the Soul of Mankind: The United States, the Soviet Union, and the Cold War. New York, 2007. См. также: Melvyn P. Leffler, Odd Arne Westad. Bibliographical Essay, vol. 1: Origins. Cambridge, 2010.

34

А. Пачковский и К. Керстен посвятили этому периоду множество работ, в том числе и на английском языке: Andrzej Paczkowski. The Spring Will Be Ours: Poland and the Poles from Occupation to Freedom. New York, 2003; Krystyna Kersten. The Establishment of Communist Rule in Poland, 1943–1948. Berkeley, 1991. См. также: Norman Naimark. The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949. Cambridge, Mass., 1995; Peter Kenez. Hungary from the Nazis to the Soviets: The Establishment of the Communist Regime in Hungary, 1944–1948. New York, 2006; László Borhi. Hungary in the Cold War, 1945–1956: Between the United States and the Soviet Union. New York, 2004; Karel Kaplan. The Short March: The Communist Takeover in Czechoslovakia, 1945–1948. New York, 1987; Bradley Abrams. The Struggle for the Soul of the Czech Nation: Czech Culture and the Rise of Communism. New York, 2005; Mary Heimann. Czechoslovakia: The State That Failed. New Haven, 2009.

35

John Connelly. Captive University: The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945–1956. Chapel Hill, 1999; Catherine Epstein. The Last Revolutionaries: German Communists and Their Century. Cambridge, Mass., and London, 2003; Marci Shore. Caviar and Ashes: A Warsaw Generation's Life and Death in Marxism, 1918–1968. New Haven, 2006; Maria Schmidt. Battle of Wits. Budapest, 2007; Martin Mevius. Agents of Moscow: The Hungarian Communist Party and the Origins of Socialist Patriotism 1941–1953. Oxford, 2005; Mark Kramer. The Early Post-Stalin Succession Struggle and Upheavals in East-Central Europe: Internal – External Linkages in Soviet Policy Making, parts 1–3 // Journal of Cold War Studies 1, 1 (Winter 1999), 3–55; 1, 2 (Spring 1999), 3–38; 1, 3 (Fall 1999), 3–66.

36

Татьяна Волокитина и другие, ред. Восточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953. Новосибирск, 1997; Татьяна Волокитина и другие, ред. Советский фактор в Восточной Европе, 1944–1953.

37

Támas Lossonczy. The Vision Is Always Changing. Budapest, 2004. P. 82.

38

William Shirer. End of a Berlin Diary. New York, 1947. P. 131.

39

Marcin Zaremba. Wielka Trwoga: Polska 1944–1947, Ludowa reakcja na kryzys. Warsaw, 2012. P. 71 (нумерация страниц здесь дается по рукописи, подготовленной к публикации).

40

Anonymous. A Woman in Berlin. London, 2006. P. 64–66.

41

Krisztián Ungváry. The Siege of Budapest: 100 Days in World War II. New York, 2005. P. 324–325.

42

Władysław Szpilman. The Pianist. London, 1999. P. 183.

43

См.: Bradley Abrams. The Second World War and the East European Revolution, p. 623–625.

44

Heda Margolius Kovály. Under a Cruel Star. Cambridge, Mass., 1986. P. 39.

45

Anonymous. A Woman in Berlin, p. 297.

46

Marcin Zaremba. Wielka Trwoga, p. 71.

47

Ibid., p. 6–7.

48

Stefan Kisielewski. Ci z Warszawy // Przekroj 6, 5, 1945.

49

Sándor Márai. Portraits of a Marriage. New York, 2011. P. 272.

50

Arthur Marwick. War and Social Change in the Twentieth Century. London, 1974. P. 98–145.

51

Timothy Snyder. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. New York, 2010. P. 19.

52

Ibid., p. viii – ix.

53

Wolfgang Schivelbusch. In a Cold Crater: Cultural and Intellectual Life in Berlin, 1945–1948. Berkeley, 1998. P. 8–9.

54

Andrew Roberts. Masters and Commanders. London, 2008. P. 561, 569.

55

Bradley Abrams. The Second World War and the East European Revolution, p. 631; Iván T. Berend, Tamás Csató. Evolution of the Hungarian Economy, 1848–1998, vol. 1. Boulder, 2001. P. 253.

56

Согласно последним данным, армейские потери Германии составили 5 миллионов 318 тысяч убитыми, см.: Rudiger Overmans. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Munich, 2004. S. 260. Остальные потери приходятся на долю гражданских лиц, которые умерли от голода или болезней, в ходе депортаций и изгнания, или погибли во время бомбежек.

57

Janusz Wrobel. Bilans Okupacji Niemieckiej w Łodzi 1939–1945 // Rok 1945 w Łodzi, p. 13–30.

58

Несколько лет назад мой муж получил письмо от немца, уроженца Прибалтики, семье которого в военные годы был передан наш нынешний сельский дом, находящийся в центральной Польше. Он приложил фотографию своих улыбающихся немецких родителей, одетых для верховой езды и сидящих на ступеньках нашего дома. Он также вспоминал, что доставшаяся им собственность была в очень запущенном состоянии, добавив, что его отец вложил много труда, чтобы привести ее в порядок. В письме высказывалась надежда на то, что люди, теперь там живущие, хотя бы иногда добром вспоминают прежних хозяев. Однако мы не вспоминаем о них вообще.