Полная версия:

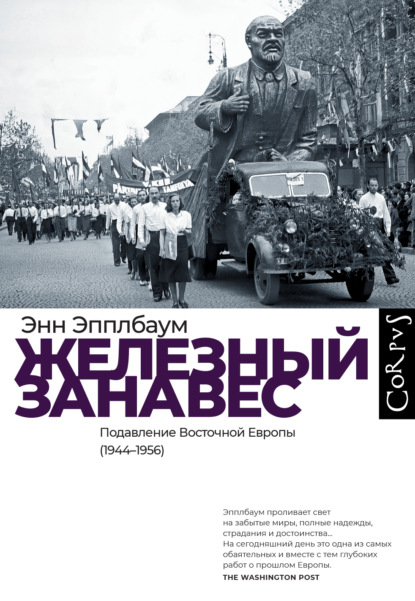

Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956)

Это был момент из тех, что иногда называют нулевым часом, Stunde Null по-немецки: завершение войны, отступление Германии, приход СССР – миг, когда борьба заканчивается и жизнь начинается снова. Многие историки коммунистического поглощения Восточной Европы ведут свои повествования именно с него, и такой подход вполне обоснован[43]. Для тех, кто пережил эту смену власти, нулевой час действительно казался поворотным пунктом: одно состояние явно завершилось, сменяясь чем-то абсолютно новым. Теперь, говорили себе многие, все будет по-другому. Так оно и получилось.

Хотя историю коммунистического захвата Восточной Европы вполне логично начинать с конца войны, этот взгляд в некоторых отношениях серьезно искажает истину. В 1944–1945 годах регион отнюдь не был свежей грифельной доской, а проживавшие в нем люди также не начинали свои жизни с чистого листа. Они вовсе не были пришельцами ниоткуда, готовыми жить с нуля. Напротив, они выкарабкивались из подвалов своих разрушенных домов, выходили из лесных партизанских блиндажей, выбирались, если хватало здоровья и сил, из концентрационных лагерей, отправляясь в долгое и трудное путешествие к родным местам. Причем далеко не все из них прекратили сражаться после того, как Германия объявила о своей капитуляции.

Выбравшись из-под развалин, они обнаруживали не свой невредимый город, а разруху. «Война завершилась так же, как заканчивается длинный туннель, – пишет чешский мемуарист Хеда Ковали. – Задолго до его конца вы начинаете видеть свет, луч расширяется, а его сияние кажется съежившимся во мраке людям тем ярче, чем дольше продолжается путь. Но потом поезд внезапно вырывается к благословенному солнцу – и перед вами предстает пустырь, загаженный сорняками, булыжниками, кучами мусора»[44].

Фотографии, сделанные в Восточной Европе в то время, рисуют сцены апокалипсиса. Стертые с лица земли города, сожженные деревни. Километры колючей проволоки, развалины концентрационных и трудовых лагерей, лагерей для военнопленных. Заброшенные поля, исполосованные гусеницами танков, голые и безжизненные. В местах недавних разрушений в воздухе стоял трупный запах. «В описаниях, которые я встречала, этот дух всегда называли сладковатым, но такое определение слишком расплывчато и неточно, – писала выжившая немка. – Это не просто неприятный запах; это нечто более жесткое, плотное, бьющее прямо в лицо и ноздри, слишком затхлое и густое, чтобы этим можно было дышать. Оно отбрасывает вас словно кулаком»[45].

Повсюду были временные захоронения, а люди ходили по улицам робко, будто пересекая кладбище[46]. Постепенно начались эксгумации; тела перемещали из дворов и городских парков в братские могилы, а похороны стали частым делом. Правда, в Варшаве летом 1945 года как минимум одна похоронная процессия была остановлена довольно необычным образом. Траурный кортеж медленно продвигался по улице, когда скорбящие люди вдруг увидели нечто невообразимое – настоящий красный варшавский трамвай. Это был первый вагон, вышедший на маршрут после окончания войны. «Одни пешеходы останавливались на тротуаре в полном изумлении, другие принимались бежать за вагоном, громко крича и хлопая в ладоши. Похоронная процессия, захваченная этим зрелищем, тоже остановилась – живые, сопровождавшие мертвых, приветствовали возрожденный трамвай аплодисментами»[47].

Подобное эмоциональное возбуждение было типичным. Временами казалось, что тех, кто выжил, охватывает неестественная эйфория. Это было облегчение от осознания того, что ты жив; скорбь в этом чувстве была смешана с радостью. На этом подъеме чувств немедленно и спонтанно началось восстановление основ прежней жизни. Летом 1945 года, пишет Стефан Киселевский, Варшава просто бурлила: «На разрушенных улицах наблюдается такое кипение, которого не бывало никогда прежде. Торговля процветает, работа в избытке, шутки и смех звучат повсеместно. Половодье жизни захлестывает улицы; никто и не подумал бы, что все эти люди – жертвы чудовищной катастрофы, едва избежавшие гибели и живущие в нечеловеческих условиях»[48]. А вот как Шандор Мараи в одном из своих романов описывает Будапешт того же периода: «То, что осталось от города и населявших его людей, ринулось в жизнь с таким чувством, неистовством и задором, с такой силой, волей и ловкостью, что казалось, будто бы ничего и не случилось… На тротуарах вдруг появились ларьки, где продавались всевозможные деликатесы и предметы роскоши: одежда, обувь, огромное разнообразие прочих товаров, включая золотые монеты, морфий и свиное сало. Оставшиеся в живых евреи выползали из своих меченных желтыми звездами домов, и уже через пару недель можно было видеть, как они раскладывают свой товар прямо посреди человеческих и лошадиных трупов… Люди торговались о цене на английские шерстяные вещи, французские духи, голландскую выпивку и швейцарские часы в окружении битого кирпича и мусорных куч»[49].

Этот порыв к труду и обновлению мог длиться годами. Британский социолог Артур Марвик как-то заметил, что пережитая Германией катастрофа стала для западных немцев мощнейшим стимулом к возрождению и новому обретению чувства национальной гордости. Сам масштаб национальной трагедии, по его словам, подогревал послевоенный бум: люди, испытавшие крушение экономики и личных судеб, с энтузиазмом посвящали себя делу реконструкции[50]. Но Германия, как Восточная, так и Западная, была не одинока в этом желании вернуться к «норме». Поляки и венгры и в мемуарах, и в беседах о первых послевоенных годах снова и снова рассказывают о том, сколь отчаянно они нуждались в образовании, работе, жизни без насилия и страха. Коммунистические партии сполна воспользовались этими настроениями.

Как бы то ни было, материальный ущерб возмещался проще, чем демографический урон, нанесенный Восточной Европе, которая по разгулу пережитого насилия значительно опережала западную часть континента. В годы войны восточноевропейские страны получили «ударную дозу» сталинского и гитлеровского идеологического безумия. К 1945 году большая часть территории, раскинувшейся между Познанью на западе и Смоленском на востоке, была оккупирована не один, а два или даже три раза. После подписания пакта Риббентропа – Молотова Гитлер атаковал регион с запада, захватив западную часть Польши. Сталин вторгся сюда с востока, заняв восточную часть Польши, Балтийские республики и Бессарабию. В 1941 году Гитлер оккупировал недавние сталинские приобретения, а в 1943 году, когда волна покатилась в обратную сторону, на эти земли опять вернулась Красная армия.

Иными словами, к 1945 году по дорогам восточноевропейских стран неоднократно маршировали армии не одного, а двух тоталитарных государств, причем каждый раз их приход влек за собой глубочайшие этнические и политические сдвиги. Хорошим примером здесь может послужить город Львов, который дважды подвергся оккупации Красной армией и один раз войсками вермахта. К завершению войны он сменил не только название, но и государственную принадлежность, а его довоенное польское и еврейское население было уничтожено или депортировано и заменено украинцами из близлежащих сел.

Восточная Европа, наряду с Украиной и Прибалтийскими государствами, стала также регионом наиболее интенсивного и политически мотивированного истребления людей. «Гитлер и Сталин пришли к власти в Москве и Берлине, – пишет Тимоти Снайдер в историческом исследовании, посвященном массовым убийствам военного времени, – но их проекты в первую очередь касались земель, лежавших между этими столицами»[51]. Оба тирана были единодушны в своем презрении к самому понятию государственного суверенитета восточноевропейских стран, а также в стремлении уничтожить их элиты. По мнению немцев, славяне были неполноценными, недалеко ушедшими от евреев, и потому на пространствах от Заксенхаузена до Бабьего Яра они не заслуживали ничего иного, кроме беззаконных убийств прямо на улицах, массовых казней или сожжения целых деревень за одного убитого нациста. СССР между тем видел в своих западных соседях оплоты капитализма и антисоветизма, само существование которых уже было вызовом. В 1939 году, а потом повторно в 1944–1945 годах Красная армия и НКВД арестовывали на покоренных землях не только нацистов и их пособников, но и всех тех, кто теоретически мог противодействовать советской администрации: социал-демократов, антифашистов, бизнесменов, банкиров и торговцев – зачастую тех же людей, которых прежде преследовали нацисты. И хотя в Западной Европе также были и жертвы среди гражданского населения, и случаи воровства, оскорблений и насилия со стороны британских и американских солдат, англосаксонские войска по большей части старались истреблять нацистов, а не потенциальных лидеров освобожденных наций. К героям Сопротивления они тоже в основном относились с уважением, а не с подозрением.

Восток континента стал также регионом, где нацисты с наибольшим рвением истребляли евреев; именно здесь были сосредоточены основные гетто, концентрационные лагеря и места массовых расправ. Снайдер отмечает, что в 1933 году, к моменту прихода Гитлера к власти, евреи составляли менее одного процента немецкого населения, причем многим из них удалось бежать из страны. Воплощение в жизнь гитлеровского плана «Европы без евреев» стало реальным только после того, как части вермахта оккупировали Польшу, Чехословакию, Белоруссию, Украину и Балтийские государства, а позже Венгрию и Балканы, где, собственно, проживала основная часть еврейского населения Европы. Из 5,4 миллиона евреев, сгинувших в огне холокоста, большинство составляли жители Восточной Европы. Остальных привозили сюда, чтобы убить. Презрение, испытываемое нацистами ко всем восточноевропейским странам, стало одной из причин их решения уничтожать евреев исключительно на востоке континента. На землях, которые населяли «недочеловеки», позволительно было творить бесчеловечные поступки[52].

Но самое главное заключалось в том, что именно здесь, в Восточной Европе, произошло столкновение немецкого нацизма и советского коммунизма. Гитлер всегда хотел объявить Советскому Союзу войну на уничтожение, а после нападения на СССР Сталин платил ему той же монетой. По сравнению с боями, которые шли на западе, сражения между Красной армией и вермахтом на востоке были намного более неистовыми и жестокими. Немецкие солдаты действительно испытывали страх перед «большевистскими ордами», о которых им рассказывали ужасающие истории, и до самого конца войны сражались с ними с особым остервенением. В странах Восточной Европы они презирали гражданское население, а местную культуру игнорировали. Ослушавшись приказа Гитлера, немецкий генерал, испытывавший сентиментальное уважение к Парижу, оставил город в неприкосновенности, но зато другие немецкие генералы сожгли Варшаву и уничтожили Будапешт без особых раздумий. Западная авиация также не слишком беспокоилась о старинной архитектуре региона: бомбардировщики союзников внесли свой вклад в дело смерти и разрушения, подвергнув смертоносным воздушным ударам не только Берлин и Дрезден, но – среди прочих мест – Данциг и Кёнигсберг.

По мере того как Восточный фронт приближался к самой Германии, бои становились все ожесточеннее. Красная армия шла на Берлин с упорством, граничащим с одержимостью. Еще в ранние дни войны советские солдаты, прощаясь, говорили друг другу: «Увидимся в Берлине!» Сталину отчаянно хотелось войти в город прежде, чем там окажутся союзники. Это понимали и его командиры, и американские «братья по оружию». Генерал Эйзенхауэр, прекрасно осознавая, что в Берлине немцы будут биться до последнего патрона, желал сберечь жизни американских солдат и решил позволить Сталину взять город. Черчилль возражал против такой политики: «Если русские возьмут Берлин, у них сложится представление, что именно их стараниями обеспечена наша общая победа, а такой их настрой чреват для нас серьезными трудностями в будущем»[53]. Но американская осторожность генерала взяла верх: войска союзников наступали на восток не спеша. Генерал Джордж Маршалл заявил, что «не склонен рисковать американскими жизнями ради политических целей», а британский фельдмаршал сэр Алан Брук настаивал на том, что «рубежи наступления должны в основном совпасть с линией будущей границы»[54]. Между тем Красная армия шла прямиком к немецкой столице, оставляя за собой шлейф разрушений.

Если сложить все цифры, результат будет ошеломляющим. В Великобритании война унесла жизни 360 тысяч человек, а во Франции 590 тысяч. Это ужасающие потери, но они все же не превышают 1,5 процента от численности населения этих стран. По контрасту, согласно подсчетам Польского института национальной памяти, Польша за годы войны потеряла 5,5 миллиона человек, 3 миллиона из которых составили евреи. В целом это 20 процентов польского населения, или каждый пятый. Даже в тех странах, где борьба не была столь кровавой, пропорция смертей выше, чем на Западе. Югославия потеряла 1,5 миллиона человек, или 10 процентов населения. В Венгрии потери составили 6,2 процента, в Чехословакии – 3,7 процента[55]. В самой Германии погибли от 6 до 9 миллионов человек, в зависимости от того, кого, учитывая подвижность границ, считать немцем, или около 10 процентов[56]. В Восточной Европе 1945 года трудно было найти семью, где не было бы погибших.

Когда послевоенная жизнь понемногу начала налаживаться, стало ясно, что многие люди, оставшиеся в живых, очутились в чужих местах. В 1945 году демографическая картина и этнический состав стран региона заметно отличались от того, какими они были в 1938 году. Фундаментальные сдвиги, вызванные нацистской оккупацией Восточной Европы и сопровождавшими ее переселениями и депортациями, до сих пор недостаточно полно осознаются западноевропейцами. Германские «колонисты» заселяли Польшу и Чехословакию; переселенческая политика немцев была направлена на изменение этнического состава населения конкретных регионов, где местных жителей зачастую изгоняли или уничтожали. Уже в декабре 1939 года поляков и евреев выставляли за порог их домов в лучших кварталах Лодзи, чтобы освободить квартиры для немецких чиновников. В последующие годы 200 тысяч поляков, проживавших в этом городе, были отправлены на принудительные работы в Германию; евреев же согнали в городское гетто, в котором большинство из них погибли[57]. На их места оккупационный режим привлек немцев, включая этнических немцев из Балтийских стран и Румынии, некоторые из которых полагали, что им передается брошенная или ничейная собственность[58].

В послевоенный период происходили обратные процессы. 1945, 1946 и 1947 год стали годами беженцев. Немцы перебирались на запад, поляки и чехи возвращались с немецких фабрик и из концлагерей, депортированные ехали из Советского Союза, солдаты различных армий шли к своим семьям, беженцы возвращались из британского, французского или марокканского прибежищ. Некоторые из беженцев, вернувшись в родные края и обнаружив, что их дома больше нет, отправлялись на новые места. Согласно подсчетам Яна Гросса, в 1939–1943 годах 30 миллионов европейцев были изгнаны, переселены или депортированы. В 1943–1948 годах такая судьба постигла еще 20 миллионов[59]. Кристина Керстен отмечает, что в 1939–1950 годах каждый четвертый поляк сменил место жительства[60].

В подавляющем большинстве эти люди возвращались домой с пустыми руками. Они сразу же были вынуждены обращаться за любой помощью: к церкви, благотворительным организациям, государству. Целые семьи, обеспечивавшие себя до войны, теперь простаивали в очередях в правительственных учреждениях, надеясь получить дом или квартиру. Мужчины, некогда зарабатывавшие, теперь надеялись на продуктовые карточки или на должность в государственном аппарате. Ментальность беженца, насильственно изгнанного из дома, не похожа на ментальность эмигранта, оставляющего родину в поисках лучшей доли: сами обстоятельства его новой жизни закрепляют зависимость и беспомощность, незнакомые ему прежде.

Еще более усугубляло общую картину то, что физические разрушения вызвали чудовищный экономический упадок. Конечно, не каждая страна Восточной Европы до войны славилась богатством, но отставание региона от западной части европейского континента в 1939 году отнюдь не было таким грандиозным, каким оно стало в 1945-м. И хотя на некоторых группах населения военный спрос на пушки и танки сказался позитивно, в частности специалисты по экономической истории указывают на расширение промышленного рабочего класса, особенно в Богемии и Моравии, – вторая половина войны стала катастрофой буквально для каждого[61]. В 1945–1946 годах венгерский ВВП составлял всего лишь половину от уровня 1939 года. Согласно одной из имеющихся оценок, в последние месяцы войны страна лишилась 40 процентов своей экономической инфраструктуры[62]. В Будапеште от боевых действий пострадали 75 процентов всех зданий, из которых 4 процента были разрушены полностью, а 22 процента стали непригодными для обитания. Население города сократилось на треть[63]. Уходя из Венгрии, немцы вывезли с собой почти весь подвижной состав венгерских железных дорог, а советская армия позже под видом репараций забрала то, что осталось[64].

Ущерб, нанесенный Польше, также измеряется цифрой в 40 процентов, хотя в некоторых областях разруха была еще большей. Особенно пострадала транспортная система страны: разрушению подверглись половина мостов, порты, две пятых всего железнодорожного полотна. Большой урон понесли крупнейшие польские города: они лишились жилого фонда, старинных памятников архитектуры, университетов и школ. В историческом центре Варшавы около 90 процентов зданий было частично или полностью разрушено целенаправленно взрывавшими их отступающими германскими войсками[65].

Города Германии также сильно пострадали, как из-за авиационных бомбардировок союзников, вызывавших колоссальные пожары, так и по причине гитлеровского приказа, требовавшего от солдат стоять насмерть. Даже в Чехословакии, Болгарии и Румынии, где разрушения не были столь значительными, а авиационные налеты не применялись, ущерб оказался очень серьезным. В Румынии, например, было разрушено все нефтяное оборудование, до 1938 года обеспечивавшее треть ее национального дохода[66].

Война повлияла на экономику региона и в других аспектах, неотражаемых статистически. В двух известных эссе о последствиях войны Ян Гросс и Брэдли Эбрамс указывают, что в большей части региона, в частности в Венгрии, Чехословакии, Польше и Румынии, а также в самой Германии, масштабная экспроприация частной собственности началась еще в военные годы, при нацистских и фашистских властях, а вовсе не при коммунистах. За массовой конфискацией еврейских предприятий и собственности, осуществляемой государством или немецкими оккупантами, следовала масштабная германизация. Иногда она проходила скрытно: в чешских землях, например, местные банки находились под контролем немецких банков, которые «сами решали, являются ли те или иные чешские банки или фирмы платежеспособными, а в случае неплатежеспособности оздоровительные мероприятия поручали немецкому бизнесу, укреплявшему тем самым свои позиции»[67]. Иногда диктат навязывался напрямую. Так, в Польше во главе предприятий, которые технически по-прежнему принадлежали полякам, просто ставились немецкие директора.

Кроме того, оккупация переориентировала региональные экономики. В 1939–1945 годах экспорт их продукции в Германию удвоился или утроился; то же самое произошло и с немецкими инвестициями в здешнюю промышленность. С начала 1930-х годов среди немецких экономистов велись дебаты об экономической колонизации Восточной Европы, а в годы оккупации немецкий бизнес начал создавать здесь экономические колонии, зачастую путем присвоения еврейских и даже нееврейских предприятий[68]. Регион превратился в обособленный, закрытый рынок, каким он никогда прежде не был[69]. Из-за этого вслед за крушением рейха обрушились и международные торговые связи Восточной Европы. Это обстоятельство впоследствии помогло Советскому Союзу занять место Германии.

В силу указанных причин крах Германии спровоцировал и кризис в отношениях собственности. К концу войны немецкие директора, управленцы и инвесторы бежали или были убиты. Многие предприятия, оставшись без владельцев, оказались брошенными. Иногда их брали под контроль рабочие советы, а иногда принимали местные власти. Большая часть этой покинутой собственности постепенно национализировалась – если, конечно, ее еще раньше не описывали, не упаковывали и не отправляли в Советский Союз, который относил любую немецкую собственность к законным военным трофеям. Интересно, что на местах подобный вывоз почти не встречал сопротивления[70]. К 1945 году представление о том, что новые власти могут просто конфисковать частную собственность, не предлагая владельцам никакой компенсации, превратилось в Восточной Европе в устоявшийся принцип. И когда там началась широкомасштабная национализация, никто даже не удивился.

Из всех разновидностей ущерба, который принесла с собой Вторая мировая война, всего труднее определить масштабы психологической и эмоциональной травмы. Жестокость предыдущей, Первой мировой, войны породила поколение фашистских лидеров, интеллектуалов-идеалистов и художников-экспрессионистов, придававших человеческим формам нечеловеческие очертания и цвета. Но Вторая мировая вошла в повседневную жизнь более глубоко, поскольку на этот раз, наряду с кровавыми боями, в Европу пришли оккупации и массовое переселение гражданских лиц. Непрекращающееся и каждодневное насилие формировало человеческую душу разными способами, которым не всегда было легко дать определение.

Все это также чрезвычайно далеко от того, что происходило на Западе, особенно в англосаксонских странах. Польский поэт Чеслав Милош, пытаясь подчеркнуть ментальные различия между послевоенной Европой и послевоенной Америкой, писал о том, насколько глубоко закончившаяся война потрясла присущее людям ощущение естественного порядка вещей: «Наткнувшись вечером на труп на тротуаре, горожанин прежде побежал бы к телефону, собралось бы множество зевак, обменивались бы замечаниями и комментариями. Теперь он знает, что нужно быстро пройти мимо мрачного тела, лежащего в канаве, и не задавать лишних вопросов». Оказавшись в условиях оккупации, добропорядочные граждане перестают рассматривать бандитизм в качестве преступления, пишет Милош, по крайней мере когда он используется подпольем. Юноши из уважаемых и законопослушных семей среднего класса делаются отъявленными преступниками, для которых убийство человека более не представляет большой моральной проблемы. При оккупационном режиме считается нормальным делом менять имя и профессию, путешествовать по фальшивым документам, заучивать поддельную биографию, видеть, как людей ловят на улицах, словно разбежавшийся скот[71].

Табу, касавшиеся собственности, тоже рухнули, а воровство стало рутинным и даже патриотичным делом. Одни крали для того, чтобы поддержать партизанский отряд, группу Сопротивления или прокормить собственных детей. Другие с завистью наблюдали, как крадут другие: нацисты, преступники, партизаны. По мере того как война шла к концу, эпидемия воровства разрасталась. В послевоенном романе Шандора Мараи один из героев восхищается предприимчивостью мародеров, обыскивающих развалины разбомбленных зданий: «Они полагали, что пришло время спасать то, что еще не было разворовано нацистами, нашими местными фашистами, русскими или коммунистами, вернувшимися из-за границы. Они считали патриотическим долгом прибрать к рукам то, что еще оставалось, называя это занятие „спасательной операцией“»[72].

В Польше, как вспоминает Марчин Заремба, интервал между уходом нацистских оккупантов и прибытием Красной армии был отмечен грабежами, захлестнувшими Люблин, Радом, Краков и Жешув. Поляки врывались в немецкие дома и магазины не для того, как объяснял один из них, «чтобы обзавестись чем-то нужным, а просто желая растащить немецкую собственность – в отместку за то, что немцы отобрали все у нас»[73].

Непосредственно после завершения войны новая и более организованная волна мародерства накрыла бывшие немецкие территории Силезии и Восточной Пруссии, теперь отошедшие к Польше. Группы грабителей на легковых автомобилях, грузовиках, прочих транспортных средствах обшаривали полупустые города в поисках мебели, одежды, бытовой техники и других ценностей. «Специалисты», снаряженные варшавскими ресторанами и кафе, искали кофейные агрегаты и печное оборудование во Вроцлаве и Гданьске. Поначалу, вспоминает мемуарист, «воры не интересовались редкими книгами, но вскоре появились эксперты и в этой области». Наряду с немецким имуществом расхищалась и бывшая еврейская собственность; разорялись даже еврейские кладбища, под плитами которых крестьяне надеялись найти «запрятанные сокровища» или золотые зубы. В большинстве своем мародеры выбирали цели без всякого разбора. Вслед за подавлением Варшавского восстания в почти полностью разрушенной польской столице начались повальные кражи; «соседи, прохожие, солдаты» начали обшаривать брошенные квартиры и магазины буквально на следующий день после того, как трагически завершилась история польского Сопротивления. Поля вокруг лагеря Треблинка были перекопаны «охотниками за сокровищами» в 1946 году; в сентябре того же года местные жители набросились на поезд, потерпевший крушение неподалеку от Лодзи, но не для того, чтобы помочь пострадавшим, а стремясь быстрее других овладеть их ценными вещами[74].