Полная версия:

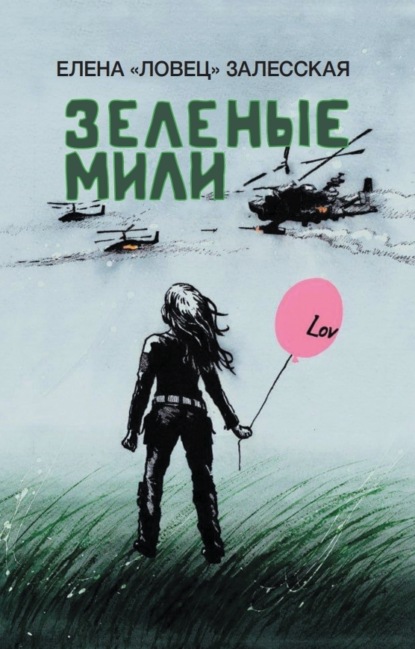

Зеленые мили

– А почему ты сам приехал? Где обещанный мальчик?

– Поехали уже. Потому что. Ты за мной.

– Слушай, я боюсь, тут же война и дороги ужас, да?

– Ничего не бойся. Просто держись за мной.

«Ничего не бойся, я рядом» – лучшая мантра для женского уха.

Потом, дома, подруга Даша спросит, не думаю ли я, что все события, предшествовавшие этой поездке (появление в моей жизни человека, с которым я попрощалась, казалось бы, навсегда год назад без желания что-либо менять, нервы на пределе в течение месяца, когда было непонятно, отправят «туда» их сегодня или через неделю, сорванная поездка в Новочеркасск, знакомство с Вадимом и еще одна сорванная поездка, теперь уже в Рубежное, и вообще вся эта чехарда), были задуманы как раз ради этого момента? Чтобы распознать в себе то, что в мирной жизни скрыто за папье-маше социальных ролей и масок?

Там, на разбитой дороге Херсонщины, у меня нет ответа на этот вопрос. Нет еще даже самого вопроса. Только чистая радость от встречи и легкая усталость – в присутствии любого из них традиционно начинает отпускать любое напряжение. Впереди еще час пути, поэтому собираюсь с остатками сил и стараюсь не отставать от впереди идущей машины.

Дорога «за лентой» разительно отличается от дороги перед ней. В какой-то момент я просто перестаю думать и встраиваюсь в колею за моим спутником, ему эти ямы и канавы уже родные. Маневрирует на автомате. Выглядит дорога так, словно местами на ней можно потерять даже танк, не то что немецкий кроссовер. Правил тут нет, это я сразу понимаю. На встречке можно нарваться на танк или КамАЗ защитного цвета. Легковушки вообще создают иллюзию броуновского движения. О том, что тут и как происходит ночью, стараюсь не думать.

Поворачиваем на Стрелку. Солнце садится за кромку залива Сиваш. У меня перехватывает дыхание: настолько красив этот невероятный закат, а я видела их в самых разных точках планеты. Розовый, голубой, лавандовый, яркий багряный ближе к солнечному диску, сумасшедшее небо отражается в идеально спокойной воде, трава зеленая, воздух чистый, и совершенно невозможно представить, что эта красота служит декорациями к страшным боям. И где-то совсем рядом идет самая настоящая война.

Несколько постов, около часа пути – и мы «дома». Темно, фонари на улице не горят, и пахнет морем. Поднимаю голову в небо. Звезды такие, каких я не видела нигде. Ни в волшебных горах, ни на островах в океане. У блэкаута есть свои преимущества. Взгляд безошибочно выхватывает Большую Медведицу. И вдруг что-то происходит. Что-то, не поддающееся никаким объяснениям.

Папа оказывается рядом.

– Привет, Леночка.

– Папа, – давлюсь подступившими вдруг внезапными слезами, – папочка, это ты?

– Да. А ты ничего не бойся. Ты в надежных руках. Я рад. И спокоен наконец-то.

Грин выгружает из машины мои вещи. Я оглядываюсь, а когда поворачиваюсь, папы рядом уже нет. Поднимаю голову. Большая Медведица заговорщицки подмигивает.

Меня устраивают с комфортом, соседи приходят знакомиться. Мигель – настоящий русский испанец из Марселя, а ныне доброволец – остается на чай. Мой визит как будто бы грандиозное событие для этого места.

Полчаса на то, чтобы отойти с дороги, выпить чаю с глотком коньяка. И мы с Грином едем встречать наших, у которых где-то по дороге заглохла машина. Снова в три движения – дверь, разбег, повиснуть на еще одной сильной шее любимого друга. Вал, незыблемый, как скала, упакованный в бронник, с автоматом наперевес. Он словно так и родился – в экипе штурмовика. Даже странно, что все годы до этого я видела его исключительно в штатском. На эмоции скуп, но радость выражается в крепости объятий – ровно так, чтобы не раздавить. Как-то в Москве я даже не придавала значения тому, насколько «мои» парни красивые. Принимаешь как данность – ну да, ну красивые мужики. А тут как будто раньше зрение было минус 6, а теперь вдруг резко стало единица. Невероятные они просто. Совершенная степень творения. Или это все камуфляж? Но он же не на всех…

Объятия, слезы – эти эмоции не похожи ни на одни другие. Абсолютная любовь, которой ничего не нужно взамен, это как-то вот так. Хочется отдавать и совершенно ничего не хочется забирать.

Следующие несколько дней сливаются в один большой роскошный кадр ни на что не похожей жизни. Прогулки по абсолютно пустому пляжу, полигоны, учения, новые лица, новые друзья. Здесь все начинают тебя обнимать на следующий день после знакомства при встрече и на прощание.

Море потом часто мне снилось. Ласковый, холодный декабрьский Азов.

Солнце, запутавшееся в тихой ряби воды. Хруст галечного пляжа. Соль на губах. Шезлонг, сколоченный морпехами из оружейных ящиков.

Однажды я разозлилась на них. Так, что от предательских спазмов стало тяжело дышать. Знала – еще секунда, и я начну рыдать огромными глупыми слезами от бессилия, и эту безобразную истерику будет уже ничем не остановить. Бить было некого, и я выбрала бежать. В секунду вылетела из нашей «виллы», схватит по пути куртку и сунув ноги в резиновые сапоги. Прямо в глухую густую темноту зимнего блэкаута. За эти дни дорогу было уже не обязательно видеть. На пляже с помощью фонарика в айфоне нашла шезлонг и села. Слезы душили, но еще больше мук причиняла тонкая, неуловимая и еще до конца не оформившаяся мысль: а вдруг? Вдруг… Дальше я себе просто запрещала думать.

За полчаса до этого позвонил Двина.

– А ты давно общалась с нашим другом?

Речь могла идти только про Аида. Других общих друзей у нас с Двиной не было.

Был четверг. Я гнала от себя любые мысли, кроме спасительной – про полное отсутствие связи в Рубежном.

– В субботу.

– Ты сидишь? Ты сядь…

Остальное доносилось сквозь вату.

– Жив! Да жив, говорю, все нормально. Ранен просто…

Я поняла, что умоляюще смотрю на своих друзей, когда Вал крякнул и взялся за телефон.

– Але, брат? Здорово. У тебя были вроде завязки в госпиталях? Да? Такой-то… Посмотри. Среди тяжелых.

Вата, вата… обморок где-то рядом. Кто из них троих подсунул мне воду или это был коньяк?

Ожидание тянулось липко и душно. Телефон замигал.

– Нет? Отлично. Спасибо, дорогой, – и следом уже мне:

– Нет его в списках тяжелых и двухсотых. Значит, легкая-средняя, в полевом перевяжется и полежит. Но. Я тебе так скажу. Если после он снова вернется на войну, он с нее не уйдет уже никогда. Будь готова. И я бы тебе рекомендовал хорошо, очень хорошо подумать.

Слова доходят не сразу. Вернется – это как? Конечно же, он вернется на войну. Куда еще может вернуться воин? Поле пахать? Мы никогда, за все немалые годы дружбы, не обсуждали личную жизнь друг друга. Я знала, что у одного есть сын от первого брака и вроде бы даже девушка, а у другого – никого. В него влюблялись с первого взгляда продавщицы в ЦУМе и женщины в мехах за соседним столиком, но он выбрал войну и затворничество как стиль жизни. Поэтому, когда Грин вдруг заговорил, я обалдела:

– Он прав. Получайте страховку и бегите отсюда подальше.

Я все еще не могла понять, о чем мы все-таки говорим.

– Зачем? Вы же воюете всю жизнь… Это такая же работа, как любая другая.

– Мы – другое дело, – вставляет Вал.

– Да ладно? – начинаю закипать.

– Найди нормального, – Грин повышает голос, – у которого нет войны в башке, и валите подальше, пока все это не закончится.

И тут крышку с кастрюльки в моей голове сносит мощным паровым ударом.

– Нормального, говоришь?! Да какое ты имеешь право мне давать советы?!

– А такое, что я тебя все эти годы от этого дерьма ограждал! А ты в самую гущу вляпалась!

– ТЫ?! Ограждал – меня?!

– Я.

– Я ТЕБЯ ПРОСИЛА?! Кто вообще дал тебе право решать за всех?! Кто дал тебе право решить тогда все за меня?! Если бы не ты, этого всего вообще могло бы не быть!

Дерево импровизированного шезлонга уже отдало тепло и впитывает ночную сырость. На часах то ли 8, то ли 9 вечера, темно – глаз выколи. Сползаю по шершавой поверхности. Небо в серебре звезд. Нахожу Большую Медведицу.

– Пап, ты тут?

Медведица на секунду гаснет и вновь вспыхивает. Тут.

– Пап, как он мог? Он же все знает с самого начала. Знает, что я другая. Он же сам когда-т отказался от меня, от нас… Этого всего могло бы просто не быть.

Не помню, в какой момент я поняла, что «нормальные» просто не имели шансов мне даже понравиться. Возможно, дорогостоящие психоаналитики докопались бы до мечты стать военкором или до стажировок в «Криминальной хронике». А может, я сама рассказала бы им про одну странную встречу, мне потом сказали, что это был реальный экстрасенс. Не из битвы и телевизора. И он сообщил мне еще в 2019-м, что будет война и я найду на ней все. И поменяю чей-то план, встав «между ними и смертью».

А теперь я сижу на шезлонге и разговариваю с отцом. Медведица подмигивает. Все будет хорошо. Я знаю. План уже поменялся, я уже стою.

– Грин сказал, ты, скорее всего, тут.

– И?

– Обратно пойдем. Тут мины везде.

– Но вы же такие. Он сам такой. Почему?

– Не знаю, Ленк. Я его таким никогда не видел.

Кавказ, молодой мальчишка чуть за 30, которого я впервые увидела здесь, третий в компании моих «суперспешлов», явно чувствует себя не в своей тарелке. Вал как мудрый слон – все видел, все знает. А тут мы парнишку вовлекли практически в семейную драму. Есть от чего обалдеть.

Возвращаемся. Медведица вдруг вспыхивает. И я все понимаю.

И если Бог создал того,кто носит внутри войну,Он создает и ту, что хранитдля него тишину…Мама, мы ничего не знаем о себе, как мы можем распоряжаться жизнями других?

Граната

Утром собрались на полигон. Я еще не привыкла к тактическим брюкам, поэтому оделась как наделось – куда-то закатала брючины, подумала, выпустила над резиновыми полуботинками. Все берцы в доме оказались безнадежно велики.

День пасмурный, промозглый. Я не успеваю привыкнуть к тому, что погода здесь как ветреная красавица: день как апрель, а другой – как ноябрь.

О том, что на дворе зима, напоминает только календарь. Парней жду на улице. Воздух такой, что его хочется резать ножом и намазывать на теплый хлеб.

Выходят.

Грин скептически смотрит на меня.

– Что ты там наворотила со штанами?

– Ничего. Надела и пошла.

– Чучундра. Они застегиваются вокруг ботинок.

– Это не ботинки.

– Затяни, говорю.

На этих словах, видимо разочаровавшись в моих умственных способностях, он садится и затягивает мои брюки вокруг голенищ. Становится теплее и как-то удобнее.

– Постарайся сегодня никого не пристрелить.

Надуваюсь, как жаба, и пакуюсь в машину.

На полигоне людно. Копают. Наш друг, командир, ходит от одного окопа к другому и терпеливо каждому объясняет, почему его уже убили.

– Ты что тут накопал? Кроту пентхаус?

– Командир, лопатка тупая.

– Лопатке можно. А тебе, если жить хочешь, нет.

Кавказ уходит проверять стрелков. Грин достает гранаты, выкладывает на пустой оружейный ящик и не без шика закуривает кубинскую сигару. Эта картина еще долго будет в моей памяти: мили когда-то зеленого поля, уходящие за горизонт, два патрульных «аллигатора», летящие на предельно низкой высоте, и огромный безумно красивый мужик в камуфляже с сигарой в зубах и автоматом в руке. Картина настолько не вяжется с моей памятью, где вот мы все вместе огромной компанией летом пьем кофе в «Причале», вот осень, випка «Каро», «Фантастические твари и места их обитания», вот мы с Валом гогочем в «Объекте», рассматривая кривую моих «попаданий». Вот я прилетела из Тая, и Грин с моим пуховиком идет по ночному Шарику в кашемировом пальто и голубых «ливайсах». Память выдает какой-то причудливый набор кадров из прошлой жизни, к которой уже никогда не будет возврата. Неважно, победим мы завтра или через тысячу лет. Мы уже другие и еще сто тысяч раз изменимся, потеряв в себе немного юности и добавив зарубок на тонкую кожицу у самой сердечной мышцы. Просто парни начали лет 20 назад, а я – два месяца.

– Пошли. – Грин выпускает кольцо дыма, протягивает мне учебный АК. – Тут полно неразрывов, идешь след в след.

– Угу, – говорю я, что-то замечаю в траве и иду туда, как сорока на блеск латуни.

– Лена!!! – Где-то перестала жевать местная корова и замерли все бойцы на линии отстрела.

Выскакиваю из травы и пристраиваюсь по следам.

Следующие два часа разряжаем магазины. Плечо каменное, дофамин на верхней границе нормы. Холостые патроны ничем не отличаются от обычных.

– А теперь граната. Сейчас я тебе скажу, что будем делать. Значит, смотри…

И еще минут 15 я бросаю камни в окоп за насыпь. Будучи уверенным, что не попасть туда может только очень тупоголовый человек с руками из задницы, Грин наконец-то дает мне муляж. Но что это муляж, я тогда еще не знаю. Пока дергаю чеку, подступает паника.

«…а вдруг бракованная? Руки оторвет…» – думаю я, мурыжа неподдающиеся усики.

«…а если еще и глаза осколками вынесет?»

«…а ну как дерну посильнее, кольцо в одну сторону, граната в другую…»

«…а гранатой если – это быстро?»

Где-то на этой мысли чека вылетает.

– Ой! Мама! – кидаю куда-то по направлению к окопу и слышу дикий окрик:

– ЛОЖИСЬ!!!

Хруст гравия, глухой звук взрыва, неожиданный мат и фраза, которой суждено стать мемом:

– Лена, бл… мы чуть не сдохли!

Я в шоке. Меня бьет мелкая дрожь и катятся слезы. Грин смеется, обнимает меня за плечи.

– Ты чего ревешь? Хорошо, что я от тебя чего-то подобного ожидал.

– Я… я… н-н-нас ч-ч-чуть н-н-не уб-б-била. – Зубы отстукивают барабанную дробь.

– Успеешь еще. Не реви. Не убила бы. Пошли за пластмассовым ружьем. Гранаты – не твой конек… Ну ты чего, Пупусечка? Мы живы. Все хорошо.

Мы живы.

Это становится самым главным.

Шансы это исправить будут расти в геометрической прогрессии.

На полигоне смешной, похожий на симпатичного барсука молодой мужик в очках с очень сильными линзами и форме, получивший прозвище «Блаженный», видит нас и бежит навстречу. В руках у него термос с чаем.

– Попейте, попейте горяченького! Согреетесь хоть.

Грин молчит и смотрит, никак мне не помогая. Беру крышку с чаем. Тут же Блаженный, как фокусник из шляпы, достает пачку польского «ватного» печенья, страшный дефицит из детства, печенье в пачке последнее.

– Берите, берите, самое оно к чайку-то!

– Ой, не могу, она последняя же!

– Так для вас специально, ждали же.

У нас с собой иранский чай в термокружках, энергетики и «химический» кофе «3-в-1». Но есть люди, отказаться принять что-либо у которых – преступление против собственной внутренней этики. Печенье с глютеном, чай с сахаром. Съедаю и выпиваю. Грин абсолютно отчетливо выдыхает. Я пока не понимаю, какой именно, но какой-то экзамен я только что прошла. Благодарю.

– На здоровье, – говорит Блаженный, – во славу Божию!

Блаженный как есть блаженный… Куда ему на первую линию, как ему там воевать, как? Остальные парни в штурмовом отряде покрепче. Матерые, и видно, что этот вооруженный конфликт для них – просто еще одна веха в биографии. Окопы роют стремительно, как клад ищут. А Блаженный вырыл – нора для крота и та больше. Мне начинает казаться, что он, если попадет на передок, положат его первым. Дня не простоит. Сердце тихо распадается на части. Но кажется, не только мне так кажется.

– Слушай, ну как он пойдет воевать? – поворачиваюсь к Валу.

– Лена, не волнуйся. Никуда он не пойдет. Тут будет. Кухней заведовать.

С командиром ребятам повезло, как никому, пожалуй, по эту сторону. Блаженный действительно остается в тылу на своем участке работ. Война – она не только в окопах.

Все разъезжаются, забирая Кавказа, который должен взять наш пепелац, категорически отказывающийся ехать быстрее 20 километров в час, и вернуться за нами. Остаемся втроем. Парням явно надо о чем-то поговорить по итогам, и чтобы не заставлять их говорить загадками, я иду гулять по дороге в поле. Заодно и ноги согреются, может. Отхожу метров на 50, оглядываюсь. Вал и Грин стоят рядом и смотрят в мою сторону. Почему-то кажется, что только что разговор шел обо мне. И как будто кому-то из двоих он категорически не нравился.

Воздух между морем и заливом прозрачен и чист. Возвращаются военлеты, летят уже повыше.

– Ленусик! – орет Грин. – Хочешь на Ка-52 полетать?

– Хочу!

– Военлетов попросим – покатают. Но в другой раз.

Ноги упорно не хотят превращаться из ледышек обратно в живые и теплые. Перехожу на быструю ходьбу. Вдали слышен надсадный рев мотора: это Кавказ выжимает из бедного «икстрейла» последние силы.

– Пошли ему навстречу. – Грин машет мне рукой в направлении машины. До нее еще несколько сотен метров. Иду быстро, пытаясь согреться.

– Лена!!!

– Что?

– Стой, где стоишь.

Догоняют. Идем втроем, я по центру.

– Куда ты одна пошлепала?

– А что такого? Я же в зоне видимости.

– Чучундра.

Рассаживаемся. Едем на базу. В планах – сменить транспорт и на рынок. Мне так нравится их кормить, что на следующий после приезда день я наварила борща. Сегодня к нему планируется оливье, завтра – жареная картошка. Все простое. На гражданке я больше привыкла идти по кулинарным книгам звёздных шефов и сложным блюдам с модных курсов. Но всему этому тут точно не место. Вдали от дома скучаешь по дому, а не по бездушной молекулярной кухне. Тем более скоро – Новый год. А жареная картошка, как я узнаю сильно позже, вообще является любимым блюдом Грина.

К сельскому магазину одновременно с нами подъезжает танк. Ребята приехали за кока-колой (она здесь иранская) и хлебом. В магазине мать с дочерью, девочка лет восьми, испуганно глядят на мой мультикам, и я вижу, как глаза становятся больше и в них ничего, кроме страха. Улыбаюсь ей. Но страх из детских глазенок не исчезает. Чуть раньше та же картина была в кофейне Геническа, только девочка другая, постарше. Мама живо по телефону обсуждала с кем-то то ли предстоящую поездку к родне, то ли сериал пересказывала. А она стояла с пряником в руке и смотрела сквозь нас огромными и до боли взрослыми глазами. В которых не осталось ничего детского.

– Сколько еще пройдет времени, пока эти дети, у которых отняли детство, научатся жить без страха, улыбаться?

– Не знаю, Ленк. – Кавказ по привычке давит на газ, но разогнаться особо негде.

– А этот момент вообще наступит?

Где-то на этих словах на дорогу выбегают пацаны лет 8–10 в дырявых грязных бронниках и с игрушечными автоматами. Им проще. Война у них начинается еще с детских игр. Мастерят самодельные каски, подбирают выкинутые сношенные броники и, как мы когда-то, играют в войнушку. Дети на войне играют в войну. Время словно сделало мертвую петлю, и человечество пришло к точке входа в пространство неусвоенных уроков.

– Забыл тебе сказать, у нас тут детский сад есть. Такой он… мы туда что-то отвезли, спросили, надо игрушки, одежду? Говорят, надо. Возьмешь шефство?

– Возьму. Соберем все. И себя соберу. К такому надо готовиться заранее, хотя, скорее всего, подготовиться невозможно.

Шефство я взять не успею. Все переформируют, перевезут. Детям будут возвращать детство всеми способами.

Приехали на рынок. Я в своем карнавальном камуфляжном костюме, Кавказ при полном параде – бронник, каска. Один Грин в гражданском. Оглядывается на нас, смеется.

– Ты как оживший манекен из Военторга. Отойдите вообще оба от меня подальше, не позорьте честного россиянина!

Я дуюсь. Кавказ невозмутимо закидывает автомат за плечо.

– Пошли уже, – говорит. – Сейчас доведешь сестру и вместо оливье пустого чаю попьем.

Оливье – это аргумент, против которого не попрешь. Идем за овощами. Торговля бойкая.

Военные и гражданские покупают одну и ту же картошку и камбалу, сдача то в рублях, то в гривнах. Цены после Москвы кажутся нереально низкими. Мелочи ни у кого нет, и за 15, 20, 30 рублей невостребованной сдачи благодарят на чистом русском языке. Местами звучит оживленная «державна мова». Говорящие не переходят на русский даже при виде калашей и танков. Но на это никто не обращает никакого внимания: Вавилонская башня должна быть разрушена, но мы не перестанем понимать друг друга. Мы – один народ, что бы там ни писали в официальной прессе. Мы одинаковые. Когда я писала этот абзац, он изначально выглядел совсем по-другому. Я показала его другу, но он посоветовал еще подумать и переосмыслить некоторые умозаключения. Нет никаких «других нас», нет плохих людей. Есть стремная история с пропагандой, многие годы пудрившей мозги тем, кому их было легче всего запудрить в текущем периоде. И мы имеем то, что имеем – старательно разжигаемую вражду внутри одного народа. Разжигаемую теми, кто к нему, то бишь к нам, не имеет никакого отношения.

Будущий салат перекочевывает в багажник старого седана.

– Фруктов тебе каких купить? Витамины растущему организму жизненно необходимы, – голосом Елены Малышевой возвещает Грин.

– Любых. Что там есть?

– Все есть.

Второй заход – за фруктами, а попутно покупаю у веселой семейной пары шмат белого, как сахар, сала и бородинский – в соседнем ларьке. Борщ еще остался. С рынком покончено. Двигаемся за обещанным кофе. Кофейня – крошечный ларек – притулилась у главной городской площади. Внутри стойка вдоль окна, чисто, красиво и пахнет свежесмолотым кофе. Берем американо с лимоном, латте и двойной капучино. Грин заходить не стал. Я читаю объявление о «подвiшенной каве» и радуюсь. Подвешенную тоже берем. На главной площади у администрации елка с рекламой известного банка. Чтобы спонсора благостей и радостей издалека было видать. В субботу тут устраивают праздник для детей. Вокруг все перекрыто, стоит техника. Сначала я ловлю себя на мысли, какие на фиг могут сейчас быть елки? Но за долю секунды приходит понимание: а кому, если не этим детям, как никогда, необходим кусочек НОРМАЛЬНОЙ жизни. Хоть что-нибудь, способное вызвать хоть тень улыбки. И нерушимая вера в Деда Мороза, который принесет им мир и спокойствие, чтобы засыпали они при свете ночников в виде зайца и под звуки «Спокойной ночи, малыши», а не патрульных «вертушек» и эха прилетов и отлетов.

Город живет обычной жизнью. Убери оттуда танки и «Уралы», восстанови движение по правилам – и как будто ничего и не было. Красиво, тепло. Рестораны работают, в магазинах есть все. Даже «Докторская» не по-московски вкусная. Овощи отличные. Большой капуччино, средний латте и два двойных американо в самой дорогой местной кофейне – что-то около 300 рублей. Наверное, потом это изменится, но пока так. Зарабатывают, кстати, здесь буквально на всем. Я разве что только магнитов и марок с «Геранями» не видела.

Дома выгружаемся.

– Пошли на море. – Грин распахивает дверь.

– А оливье?

– Подождет. Никуда не денется. Пошли, пока тепло.

Погода фантастическая. Зима на берегу Азова как ранняя осень: ласковая, мягкая. Идем неспеша.

Над морем лениво, почти касаясь воды, летят два патрульных Ка-52.

– Можно снимать?

– Снимай. Но зачем?

– Все в дом, все в контент.

– Дурко твоя фамилия, – Грин хмыкает недоверчиво и ни к кому не обращаясь, – дурочка на войну приперлась! С ума сошла.

Я делаюсь глухой и снимаю море, вертолеты, гальку. Эту фразу он за пять дней повторил несколько десятков раз в самые неожиданные моменты. Какие-то внутренние диалоги в его голове в ней и останутся.

Тут же на пляже ребята-морпехи смастерили из пустых оружейных ящиков и досок от забора шикарный шезлонг. Сажусь. Удобно. Грин ушел далеко вперед. Я подставляю нос солнцу, снимаю кепку. Тепло и тихо. Как будто это не война, а набережная в Ницце в январе.

Грин возвращается. Берет мою руку и что-то кладет туда, сжимая мою ладонь в кулак. Открываю. Ракушки, три штуки.

– Маме отвезешь. Ты же на море была.

Они и сейчас со мной. Две. Одну потеряла при переезде. А кольцо от той самой гранаты я потеряла, хотя долгое время носила его с гордостью как самое лучшее украшение на дорогой красивой сумке. Как напоминание о том, что все, что тебя не убило, просто этого не хотело. Гуляем долго, солнце уходит за горизонт.

– Оливье сам себя не настрогает.

– Да, пошли назад.

Шезлонг не отпускает меня. Бессовестно оккупирую его на следующий день с утра пораньше и несколько часов просто сижу на пустом пляже, всматриваясь в горизонт. В голове волшебная, недостижимая никакими способами в мирном мегаполисе пустота. В душе абсолютный покой и принятие всего как данности.