Полная версия:

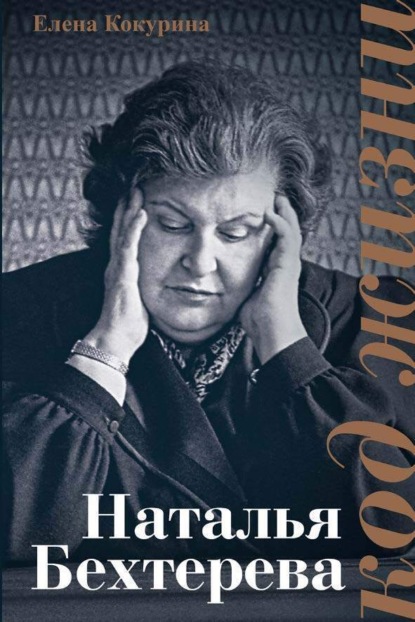

Наталья Бехтерева. Код жизни

После окончания школы воспитанники детского дома продолжали там жить, но уже были самостоятельными. И на этом этапе многие столкнулись с серьезной проблемой, связанной с появлением собственных денег. Небольшая стипендия, небольшой заработок – это было свое! – и большинство молодых людей тратили всё в первые же несколько дней на вкусную еду, какие-то вещи, а потом голодали почти месяц. Опыт жизни в семье, где существовал бюджет, обсуждались расходы, помог юной студентке мединститута избежать этих ошибок. Но голода избежать не удалось. Голода первого года блокады, голода в Иванове, куда эвакуировали институт.

4Жизнь в эвакуации в Иванове, по ее собственным словам, оказалась гораздо более трудной, чем год в блокадном Ленинграде. Спустя много лет, в 1989 году, она получила письмо от врача из Иванова, который очень расстроился, прочитав интервью в газете, где Наталья Петровна упомянула о том, что ее соседки по общежитию в институте, получавшие посылки от сельских родственников, никогда не угощали ее, держа чемоданы на замке.

«Наталья Петровна! – писал этот человек. – У меня к Вам огромная просьба. Неужели Иваново запомнилось только плохим и Вам некого вспомнить теплым словом?»

«Василий Иванович, милый, – отвечала она, – к сожалению, о соседках по комнате – правда, замки на чемоданах были. Ездили девочки к себе в село, привозили все, что могли, включая соболя, обменянного на еду у бедных эвакуированных… Грустно все это. Психологически мне в Иваново было тяжелее, чем в блокадном Ленинграде, где я провела первую зиму и куда вернулась по мобилизации на завод летом 1944 года.

В Иваново я 15 раз сдавала кровь – нужны были и паек и деньги. Прирабатывала. И когда собирали на “бедных” студенток, давала свою десятку, не задумываясь, как бедна была я сама. Я всегда боялась вызвать жалость, а потому, наверное, ее не вызывала. С тех пор я стараюсь прежде всего накормить каждого, кто входит в мой дом.

Что хорошего было в институте? Было два очень сильных профессора. Шкляр – по терапии… эвакуирован, кажется, из Винницы. Сильным был и микробиолог профессор Кричевский. Обучилась в Иваново малярному мастерству – нам поручили ремонтировать общежитие, где мы жили. И дальше “малярила”. Хотя это было, конечно, не самое трудное в моей жизни, бывало и хуже…

Ну что ж, выжила, а могла бы и не выжить. Мне очень, очень жаль писать Вам именно такое письмо – но куда уйти от правды? Мне нравилась в Иваново одна умная, серьезная студентка, хотелось дружить с ней. Но – открытым текстом: “Ты мне ничего не сможешь дать, мне выгоднее дружить с другими”.

Я всегда отвечаю на письма. Единственный раз не ответила, когда написала мне восторженное письмо по какому-то поводу одна из тех, с кем я жила в одной комнате…

Если будете в Ленинграде, заходите к нам в Институт. У нас много интересного, в том числе и в клинике.

С уважением,

Н.П. Бехтерева».

Из-за того, что приходилось часто сдавать кровь, Наталья Петровна на всю жизнь испортила себе вены. Это стало впоследствии ее проклятием, когда она заболевала, очень редкие медсестры могли попасть в вену, чтобы поставить капельницу.

Страшнее всего было в то время остаться без стипендии. Она вспоминала эпизод, когда зимой на уроке физкультуры ее заставили прыгнуть на лыжах с трамплина – для зачета. Никто их этому не учил, и она совершенно не знала, как надо держаться, чтобы не остаться калекой, – именно этого она боялась больше всего. Отказ означал «незачет», и не только потерю надежды на получение высшего образования, но и попросту голодную смерть. И она перед прыжком думала только об одном – не сломать бы позвоночник. На удивление, прыжок оказался одним из лучших среди однокурсников, и тренер, обрадовавшись, предложил ей попробовать еще раз. Девушка ответила: «Зачет есть?» – «Есть». – «Никогда больше!» Родные вспоминают, что после института и до самой смерти Наталья Петровна лишь один раз встала на лыжи в гостях за компанию и прошла буквально несколько метров, сказав, что это не для нее. Страшный урок запомнился навсегда. Как запомнилось и чувство голода. Подобно многим оставшимся в живых блокадникам, она всегда старалась накормить любого человека, который приходил в дом. Это было ее особой заботой. Например, ожидался приход телемастера или курьера с документами, и она говорила: «Надо подумать, чем его завтра накормить». Не говоря уже о постоянных визитерах – водителе, помощнице, аспирантах; без обеда не начинался ни рабочий день, ни деловой разговор.

После окончания войны мединститут снова вернули в Петербург, и возникла естественная проблема – где жить. Уезжала она из детдома, а собственного жилья у нее не было. В их квартире на Греческом уже жили другие люди. Помог случай. У одной из дочерей В.М. Бехтерева, Екатерины Владимировны, которую в семье звали Китик, была небольшая квартирка, состоящая из кухни с дровяной плитой, покрытой гофрированным железом, двух маленьких комнат и комнаты через галерею с окнами. Позже плиту ликвидировали, и появилось место для письменного стола. В отличие от своего брата, отца Натальи Петровны, Китик не получила серьезного образования – ее интересовал спорт, гребля, светская жизнь. В Ленинград тогда начали возвращаться эвакуированные, квартиры уплотняли, и, чтобы сохранить отдельное жилье, Екатерина Владимировна прописала к себе племянницу и отдала ей маленькую комнатку с одним окном в двор-колодец и другим окном вверху стены на солнечную сторону, что было огромным преимуществом в то время.

В квартире тетки на улице Белинского Наталья Петровна прожила более 15 лет. За это время она вышла замуж – за Всеволода Ивановича Медведева, адъюнкта Военно-медицинской академии, офицера, в дальнейшем известного физиолога, члена-корреспондента РАН и РАМН, родила сына, Святослава. За эти 15 лет она с отличием окончила мединститут, аспирантуру, успела защитить кандидатскую и докторскую диссертации. Последнюю – в возрасте 34 лет, что было практически невозможно для женщины в то время, да и теперь происходит не так уж часто, особенно в медицине.

Судьба троих детей, отправленных в распределитель в 1937 году, сложилась по-разному. Брат Натальи Петровны, Андрей Петрович, в начале войны прибавил себе два года и ушел на фронт. Если бы кто-то проверил их анкеты, то обнаружил бы вопиющее противоречие: она писала: «Имею младшего брата», он: «Имею младшую сестру». После войны он стал, как и отец, инженером. Всю жизнь они были очень близки с Натальей Петровной. Незадолго до смерти он добился реституции дачи В.М. Бехтерева «Тихий берег», и теперь там живет его сын со своей семьей. Что касается маленькой Эвридики, то после детского дома она уже не разлучалась с матерью: некоторое время жила вместе с нею в Бологом, потом, когда обе вернулись в Ленинград, поступила в медицинский и какое-то время работала практическим врачом.

Глава 2

Волна ожидания

«Мне кажется, что многие люди не раскрываются в жизни потому, что не встречают своего, именно своего Учителя…»

Н.П. Бехтерева в клинике, 50-е гг.

Великобритания, Бристоль, Берденовский институт.

Н.П. Бехтерева вместе с Греем Уолтером (слева) и академиком Петром Кузьмичом Анохиным

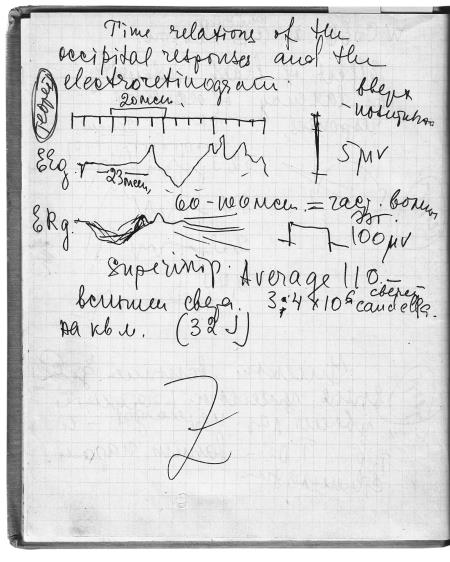

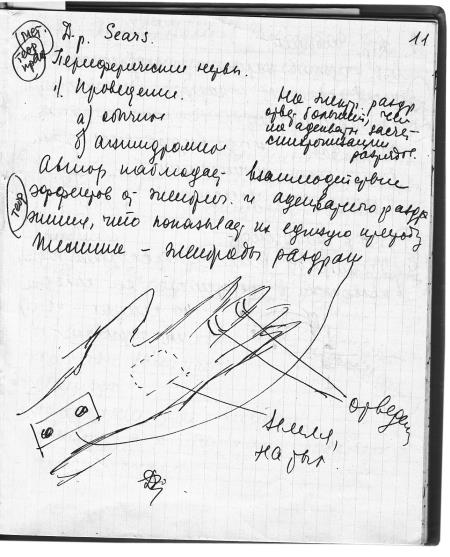

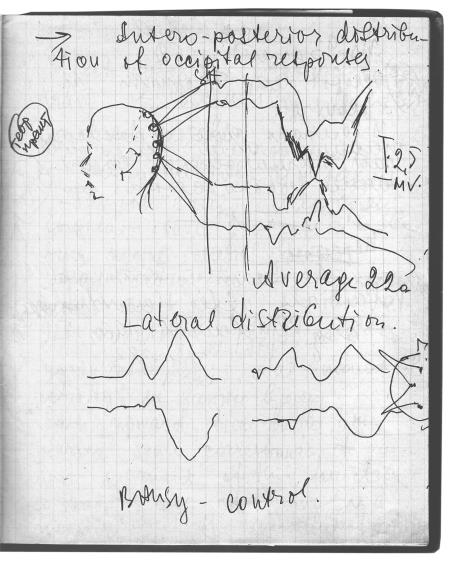

Британский научный дневник Бехтеревой, 1960 г.

С Греем Уолтером и мужем В.И. Медведевым дома. Ленинград, 1963 г.

Г. Уолтер в лаборатории Института экспериментальной медицины

Переписка

1

Профессиональный и карьерный взлет молодой девушки, окончившей с отличием мединститут, был невероятным. Работала та самая «матрица памяти», привитая в детском доме, – быть лучшей, – которую постепенно сменила практически стопроцентная увлеченность наукой. Хотя свой путь в науке она нашла не сразу. До какого-то момента все еще не была уверена в медицине, считала, что это – этап, долг, который нужно отдать стране, а потом можно будет вернуться к математике или химии, дисциплинам, в которых она была сильна. Но ей удалось выработать гениальный симбиоз – использовать все эти возможности, работая в медицине.

«Студенты медицинского факультета первых двух лет редко увлекаются фундаментальными науками. Их влечет к себе таинство первой встречи с больным. И лишь затем, поняв, как многое еще неясно, студент или врач вновь пересматривает записи первых лекций, находя в них ответы на вопросы, которые поставила болезнь. Или – не находя. И примиряясь с этим. Или не находя и не примиряясь»[1].

Она начала искать ответы уже в аспирантуре и позже, с самого начала работы в Нейрохирургическом институте имени Поленова. Хотя в 50-х годах в клинике болезней мозга еще не было места для полноценного исследования его механизмов, тогда сама возможность проникновения в эти механизмы казалась делом хотя и очень важным, но «непросматриваемо», бесконечно далеким. А она рвалась в бой, и поэтому ненавидела, по ее собственному признанию, свою кандидатскую диссертацию, подготовленную под руководством очень сильного и уважаемого ученого Андрея Владимировича Лебединского, но связанную с исследованием условных рефлексов у мышей. К тому же аспирантура ее совпала с известной «павловской сессией» Академии наук1, и потому в автореферате присутствовала обязательная для того времени фраза: «В данной работе ничего нового по сравнению с павловским учением не содержится».

И все-таки ей удалось вырулить на единственную в то время тропу, ведущую к исследованиям мозга человека. Это была клиническая электроэнцефалография (ЭЭГ)2 в нейрохирургическом институте. Нейрохирургия была совершенно новой отраслью – и как новая отрасль была привлекательна сама по себе. В то время еще считалось, что притронуться к сердцу – все равно что коснуться святыни; а уж к мозгу!!! Позже она напишет: «Физиологический анализ данных проводился на основе того, что давал эксперимент (на животных. – Ред.), без существенной поправки на особые свойства мозга человека. Был почти своего рода хороший тон – как бы “забыть” об уникальности человеческого мозга, о его огромнейших, наряду со сходством, отличиях от мозга даже высших животных»3.

Начало бурного развития электроэнцефалографии и широкого внедрения метода в клиническую практику пришлось на вторую половину 1930-х годов. К тому времени, когда молодая выпускница аспирантуры пришла в эту область, в мире активно работали «пионеры»: Грей Уолтер (Великобритания), Герберт Джаспер и Уайлдер Пенфилд (Канада), супруги Фредерик и Эрна Гиббс (США), Натаниел Клейтман (США) и др., в России – Михаил Николаевич Ливанов, Владимир Сергеевич Русинов и др.

Интересы Бехтеревой уже начиная с тех лет совмещали фундаментальную науку и ее клиническое применение. По сути, всю жизнь после кандидатской диссертации она работала в условиях клиники. Тогда одной из основных задач в клинической электрофизиологии был поиск расположения патологического очага (опухоли, области, которая затронута при заболевании) в мозге. Это было возможно путем визуального анализа ЭЭГ, который тогда в основном делался глазами, хотя уже существовал топоскоп Грея Уолтера и «телевизор мозга» Ливанова (анализаторы ритмов – частоты биоэлектрических колебаний – мозга с поверхности головы). Но для постановки точного диагноза, например для определения месторасположения опухоли, этого было недостаточно.

«Я прошла эти пятидесятые годы в физиологии человека, научилась определять место поражения мозга по электроэнцефалограммам до операции, на операции – и не научилась смиряться с ошибками. Как взрослый иногда не понимает трагедии школьной двойки, так сегодняшний “человеческий физиолог”, занимающийся фундаментальными проблемами, не всегда поймет, как это страшно – хоть немного ошибиться в том диагнозе, за которым идет операция».

Можно сказать, что она «выжала» максимум из тех технических возможностей и той научной идеологии, которыми располагали тогда в России. Была работа до позднего вечера в клинике и лаборатории, анализ и сопоставление ЭЭГ больных, определение защитной роли медленных колебаний и диагностика с помощью анализа ЭЭГ опухолей, травмы, эпилепсии. В конце 50-х перед ней открывается блестящая карьера, она становится заместителем директора Поленовского института, защищает докторскую – в то время для женщины ее возраста (34 года) это был феерический взлет, – издает две монографии. Для многих это могло бы стать «концом истории»: просто подниматься по карьерной лестнице и «жить дальше, – как она сама выразилась, – в образе “EEG-man”, специалиста в области электроэнцефалографии». Но одной лишь диагностики ей было мало, ее привлекала именно научная работа, исследования «живого мозга».

«Экспериментальная физиология мозга получает на вооружение все больше методик. Но для физиологов заниматься всерьез мозгом человека – еще не престижно. Слишком многого нельзя. Физиология мозга человека служит прикладным целям. Крадутся потихоньку в эту физиологию возможности математики и новой техники, сначала самые простые. Проблемные вопросы физиология человека начинает ставить мозгу в конце 50-х – начале 60-х гг. Эти вопросы постепенно формируют направления, где стратегию уже определяет физиолог, и в ряде лабораторий именно тот физиолог, который прошел трудный, лишь тактически творческий путь и не растерял на этом пути ежедневных удач и эпизодических ошибок вкус к стратегии»4.

И как иногда случается с талантливыми людьми, которые очень сильно чего-то хотят, в сознании которых постоянным фоном проходит некая задача, жизнь вдруг подбрасывает решение. Правда, нужно еще понять, что с этой подсказкой делать…

1960-й год, оттепель, открытие шлюзов, международные контакты, поездка в Англию по обмену на научную стажировку. В отличие от многих счастливчиков, Бехтерева четко знала, зачем она туда едет, – за технологиями.

К тому времени Петербург-Ленинград и Москва, признанные столицы физиологического мира с первой половины XX века, начали утрачивать свои позиции. Это было связано с рядом факторов: прежде всего с уже упомянутой «павловской сессией», которая резко ограничила свободу научного поиска, оставив по сути одно направление в павловском учении, войной, железным занавесом. Резко сократились научные контакты с западными учеными. Физиология прошла базовую часть развития – многие фундаментальные законы были открыты, а более тонкие закономерности надо было искать при помощи более сложной, изощренной техники. Однако мы до сих пор не до конца оцениваем огромный потенциал русской физиологической школы. Подобно греческим философам, ее основоположники очень многого не знали, но об очень многом догадывались. Ярким примером может служить концепция «светлого пятна сознания» Павлова.

«Если бы можно было видеть сквозь черепную коробку и если бы место с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидели бы на думающем сознательном человеке, как по его большим полушариям передвигается постоянно изменяющееся в форме и величине причудливо меняющихся очертаний светлое пятно»5. Концепция была исключительно умозрительной, а «пятно» сейчас можно видеть при помощи современной техники и методов нейровизуализации.

Благодаря этому Бехтерева знала то, чего не знали или чему не придавали значения многие западные ученые. А предыдущие десять лет работы в клинике дали неоценимый практический опыт. Все это позволило ей не просто получить максимум информации от первой зарубежной стажировки в британских лабораториях, но и применить ее дома на совершенно новом уровне, а также практически сразу войти в международный «пул» исследователей мозга.

2Начало стажировки задержалось на месяц – к ней как к дочери врагов народа и в 60-м году было особое внимание. Сотрудник органов безопасности несколько раз проводил «беседу», а в последнюю встречу, назначенную в сквере, сказал:

– Я за вас поручился, и если вы сбежите, останетесь за границей, у меня и моей семьи будут большие неприятности.

Было ли это сказано искренне или использовался особый прием, неизвестно. Наталья Петровна считала, что искренне, и многие годы чувствовала ответственность перед этим человеком, а он впоследствии не раз выручал ее в трудных ситуациях.

Англию она полюбила сразу – впрочем, она уже давно любила ее. «Сага о Форсайтах», русский перевод которой вышел после войны, всю жизнь была настольной книгой, где можно было найти аналогию практически любой ситуации человеческих взаимоотношений. Активно не принимала Сомса Форсайта, сочувствовала Ирен… Английский язык, подпитывавшийся научным чтением, тоже как-то сразу вспомнился, хотя она поначалу говорила скованно и жаловалась на трудности во время первых научных дискуссий. Но очень скоро языковой барьер исчез. И личностный:

– Прежде я как-то не задумывалась о своей внешности, считала себя заурядной. А в Англии, вдруг однажды посмотрев в зеркало, впервые на какой-то момент почувствовала себя красивой…

Научные барьеры тоже постепенно стираются: она общается с руководителями и сотрудниками принимающих лабораторий не то чтобы на равных, но и не как ученица. Расспрашивает и «доспрашивает» до основания, ее вопросы заставляли западных коллег задуматься над новым аспектом, поворотом в исследованиях.

Во время этого английского лета 60-го года она побывала в десятке лабораторий и вела подробные записи в тетрадке, часто со слуха, переходя с русского на английский и наоборот, наскоро набрасывая схемы, рисунки. Это делалось не только для отчета, который все ученые, выезжающие за рубеж, должны были сдавать по возвращении домой («что узнали полезного для страны»), – хотя к таким отчетам она всегда относилась очень серьезно, – но и должно было служить руководством для дальнейших действий.

Она знакомится с усовершенствованиями методики исследования биопотенциалов6 головного мозга – различными формами наружных электродов, способами их наложения. Это было интересно, но не являлось для нее принципиально новым. Поэтому первая часть «научного дневника» – это в основном описание методических приемов изучения мозга: энцефалограмм и точек доступа, методик проникновения в мозг и регистрации различных процессов, происходящих в мозге у людей и животных.

Лабораторией, которая заинтересовала ее не с точки зрения технологии, а с идеологической, была лаборатория Джузеппе Пампильоне в известной детской клинике на Грейт Ормонд-стрит в Лондоне, где он также основал кафедру клинической нейрофизиологии. Пампильоне, в частности, занимался детьми, больными эпилепсией, и у него был богатый опыт лечения этого заболевания (кстати, во время войны он был «человеком-лягушкой», подводным военным пловцом). Читая записи в тетрадке и мысленно перемещаясь вместе с ее автором из города в город, из лаборатории в лабораторию, можно проследить, как Бехтерева безоговорочно преодолевает свое первоначальное предубеждение против метода применения вживленных в мозг электродов, дискредитированного фашистами в годы Второй мировой войны. Но окончательно это произошло, когда уже в конце стажировки, в августе 1960 года, она оказывается в лаборатории легендарного Грея Уолтера в Берденовском институте в Бристоле.

«Первое прочтение работ об электродах вызвало у меня резко отрицательную реакцию, вполне возможно, навеянную читаемой между строк позицией тех, кто предпочитает ответственность за несделанное вмешательству в “божественную” сущность мозга. Я увидела, как лечат с помощью вживленных электродов, что сегодня, сейчас можно помочь страдающему человеку, которому не помогают остальные средства. Важно, что я увидела все своими глазами, а не услышала слова тех, кто видел, так называемых третьих лиц, и не просто прочла. И смогла позже реализовать свой основной жизненный девиз: человек отвечает за сделанное и несделанное. И особенно врач»7.

Начиная с этого момента стиль записей резко меняется, становится деловым, а их темп как будто бы ускоряется. У Грея Уолтера она увидела лабораторию с богатым опытом использования глубинных вживленных электродов у больных, в частности эпилепсией, при различных психических состояниях, паркинсонизме (который лечить в то время практически было невозможно, но Грей Уолтер пытался). Это был целенаправленный и медицински оправданный – то есть для пользы пациента – прямой контакт с мозгом и воздействие непосредственно на пораженные его участки. Она наблюдала лечебные сеансы такого воздействия – при помощи электростимуляции, или лизиса (разрушения).

Увидела она и существенно более продвинутый, по сравнению с другими лабораториями, автоматизированный метод обработки ЭЭГ. В тетрадке все подробно описано и зарисовано: как вводить электроды, какие приборы понадобятся, как описывается ЭЭГ, как ставится диагноз при опухолях. Это ведь было одной из самых сложных проблем в то время, в отсутствие томографов, – только симптомы, которые были у больного, и электроэнцефалография. Она сама тогда активно работала над концепцией диагностики опухолей мозга с помощью ЭЭГ и, в частности, защитной роли так называемых медленных волн (открытых Г. Уолтером). «Медленных» – потому что частота ритма энцефалограммы в окрестности опухоли снижается, и считалось, что это связано с мобилизацией защитных сил мозга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – цитаты из неопубликованных записей, интервью.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов