Полная версия:

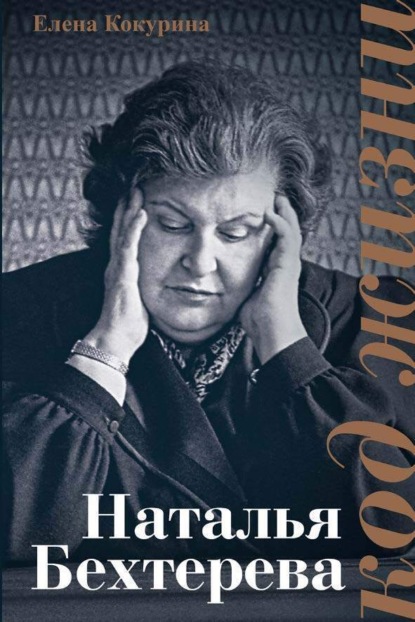

Наталья Бехтерева. Код жизни

Елена Кокурина

Наталья Бехтерева. Код жизни

Научный редактор – С.В. Медведев, член-корреспондент РАН, директор Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН

Фотографии Юрия Королева

Также в книге использованы фотографии архива Фонда «Петербургская фотолетопись»

Кокурина, Елена Вячеславовна.

Наталья Бехтерева. Код жизни / Елена Кокурина. – Москва: Бослен, 2022

© Кокурина Е.В., текст, 2014

© Медведев С.В., архивные материалы и фотоархив Н.П. Бехтеревой, 2014

© Лозовский В., Потемкин И., Белинский Ю., Тимофеев Д., Булла К., Королев Ю., фотоматериалы, 2014

© ООО «Бослен», издание на русском языке, оформление, 2022

От автора

Эта женщина обладала умом и красотой, испытала горе и счастье, в ее жизни были непомерный труд и высочайший успех, богатство и лишения, внимание и гонения, соблазны, перед которыми практически невозможно было устоять. Но за всем этим она никогда не упускала главное – НАУКУ.

Всей своей жизнью она как будто говорит нам: вы можете сделать гораздо больше, чем делаете. Ваш МОЗГ позволяет это. Вашему мозгу это НУЖНО.

Она сама уже многое рассказала людям о себе. Цель этой книги – постараться восполнить возможные пробелы и увидеть ее жизнь со стороны. Может быть, это поможет кому-то, как помогло мне.

С вечной благодарностью главной героине, а также тем, кто помогал в работе над книгой: С.В. Медведеву, который оказал неоценимую поддержку и проявил величайшее терпение, Т.И. Аверьяновой и Р.В. Вольской, с любовью собиравшим и сохранившим архив Н.П. Бехтеревой, а также сотрудникам Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, каждый день создающим удивительные вещи.

Глава 1

Матрица прошлого

Исследователям

XX века

посвящается

«За все годы работы с мозгом я привыкла не просто думать, а знать, что мозговые закономерности одновременно и отражают картину мира, и отражаются в ней. В мозге время преобразуется в пространство – на клетках мозга “записывается” очень многое, что постепенно превращается в прошлое. И мозг способен воспроизвести любую временную структуру, в том числе оказывается возможным уход в прошлое. Вы идете дальше, дальше, дальше и доходите – по пространству мозга – до своего детства».

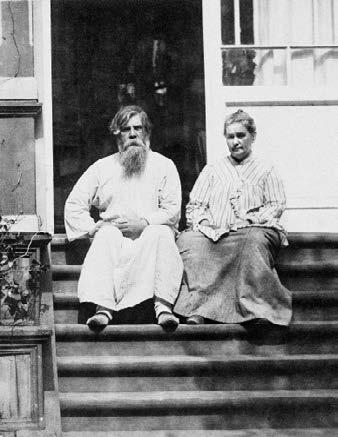

Владимир Михайлович Бехтерев с женой Натальей Петровной.

Усадьба «Тихий берег» на Финском заливе

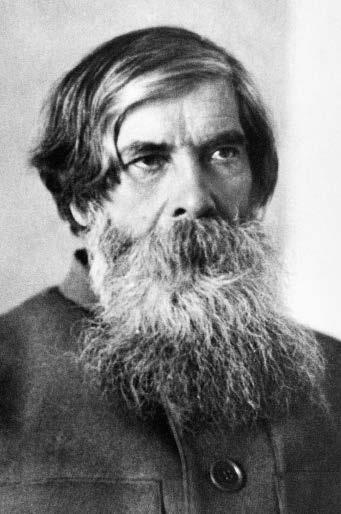

В.М. Бехтерев с сотрудниками экспериментальной лаборатории

Патолого-рефлектологического института, 1921 г.

Родители – Петр Владимирович и Зинаида Васильевна Бехтеревы

Наташа с братом Андреем

Зинаида Васильевна в квартире на Греческом проспекте Санкт-Петербурга

Дед

Внучка

С мужем Всеволодом Ивановичем Медведевым и сыном Святославом

1

Когда мы смотрим на гигантов, то пытаемся подобраться к их корням, постичь их природу. Современная наука предлагает в качестве объяснения формулу: генетика плюс окружающая среда, то есть условия становления и жизни. Сама Наталья Петровна Бехтерева, которая очень много размышляла об этом, добавляла в принятую комбинацию одно ключевое звено – целеустремленность в реализации данного природой таланта и… что-то еще, что приходит из «Зазеркалья». Этим словом она обозначила пока не подвластные научному объяснению явления, свойства нашего мозга, позволяющие преодолеть установленные природой преграды. Ее собственная жизнь является лучшей иллюстрацией этой выведенной ею формулы.

* * *22 июня 2008 года, когда стало известно о кончине Н.П. Бехтеревой, кто-то произнес фразу: «Куда же девается такая глыба? Ведь невозможно, чтобы она могла исчезнуть в один момент!» Наша задача – попробовать сначала понять (насколько это вообще возможно), откуда «такая глыба» возникает, и формально нужно было бы начать это повествование с детства Натальи Петровны, но этого недостаточно. Корнями она связана с другим гигантом, своим великим дедом, Владимиром Михайловичем Бехтеревым, портрет которого, по собственному признанию, «не смела» повесить у себя в кабинете в течение многих лет, до того момента, как ее избрали в Академию наук. «Прежде всего потому, чтобы не сказали, что играю на этом имени. Если мне удавалось что-то сделать прилично, ну, скажем, вовремя защитить кандидатскую диссертацию (не Бог весть что!), я слышала, как люди говорили, что это написал дедушка. А если я что-то делала не так, говорили: «Как это можно?! Что сказал бы…» То есть я все время была как будто бы под прицелом»1.

Владимир Михайлович Бехтерев, о котором сегодня известно достаточно много – написаны книги, собраны экспонаты в нескольких музеях, – все-таки остается скрытой, «теневой» фигурой в истории нашей науки, и не только из-за обстоятельств внезапной, таинственной смерти, в установлении причин которой до сих пор не поставлена точка. В его жизни существовало много деталей, оттенков, которые выпадали из общей биографической картины, но во многом определили судьбу его потомков.

Он родился в многодетной семье скромного вятского полицейского, но именно о нем мать сказала: «Будем учить Володьку». И вот постепенно, а скорее, – наоборот, даже как-то очень быстро, этот «Володька» становится сначала приват-доцентом Петербургской медико-хирургической академии, затем – профессором Казанского университета и заведующим психиатрической клиникой окружной казанской лечебницы, потом – возглавляет кафедру нервных и душевных болезней Петербургской медико-хирургической академии, открывает в Петербурге Психоневрологический институт, а в мае 1918 года – Институт по изучению мозга и психической деятельности, где работает директором до самой своей смерти в 1927 году.

Но прежде чем достичь профессиональных высот, он прошел через войну на Балканах, пережил тяжелую депрессию, потом много лет работал и учился в многочисленных западных клиниках Германии, Австрии, Франции, у людей, имена которых навечно вписаны в историю, – Э. Дюбуа-Раймона, В. Вундта, П. Флексига, Ж. Шарко, руководившего в 80-х годах XIX века парижской клиникой Сальпетриер, Меккой невропатологов Европы, и добился того, чтобы там его ценили. Постепенно он стал известен и уважаем до такой степени, что появилось известное изречение: «Все о мозге знают только двое – Бог и Бехтерев».

Однако историки не очень заостряют внимание на том факте, что он был не только очень талантлив, но и очень богат. Будучи поистине великим врачом, он зарабатывал врачебной практикой, лечил многих известных и влиятельных людей, в том числе императорскую семью, и постепенно стал миллионером, сохранив свое состояние и после революции.

У В.М. Бехтерева были двухэтажный дом на Каменном острове в Петербурге, усадьба «Тихий берег» на Карельском перешейке, сохранившиеся до сих пор, дачи в Крыму и на Кавказе. У него был свой «выезд» – когда семья переезжала на лето в дом на Финском заливе, то с собой везли даже мебель, например письменный стол, за которым Владимир Михайлович привык работать. В его жизни достаток и тяжелый труд не противоречили друг другу, а наоборот, составляли единое целое. Он отличался невероятной работоспособностью – в перерывах между лекциями проводил сеансы гипноза в соседней аудитории. Три раза в неделю принимал на дому – до 40 пациентов за вечер. Постоянно что-то писал, даже в дороге, спал не более 4–5 часов в сутки.

После революции его, естественно, привлекли к лечению нового руководства. В частности, В.И. Ленина, от которого он даже получил «охранную грамоту» о неприкосновенности его семьи, – которая, однако, как показала история, не помогла.

Наталья Петровна Бехтерева не очень хорошо запомнила своего деда – иногда по воскресеньям он приходил к ним домой (в квартиру), угощал детей конфетами и всегда сидел во главе стола. Еще она смутно помнила таинственный случай, связанный уже с его смертью, о котором позже рассказала ей мама, Зинаида Васильевна. 24 декабря 1927 года в семье наряжали елку, и отец Натальи Петровны, Петр Владимирович, вдруг поразил всех словами о том, что Дед Мороз с огромной бородой и три елочные свечи вызвали в его воображении картину отпевания умершего, как ему показалось, – отца. Они немедленно затушили эти свечи, но буквально через несколько минут раздался звонок из Москвы с известием о кончине Владимира Михайловича.

Точная причина смерти до сих пор не установлена. Первоначальная официальная версия – отравление консервами. Впоследствии смерть В.М. Бехтерева долгое время связывали с его врачебным визитом к Сталину. Однако в семье думали иначе.

«У нас в семье родители не очень-то скрывали от детей что-нибудь. Предполагалось, что дети не обязательно должны пойти на улицу и рассказывать услышанное. И отец мой был уверен, что Владимира Михайловича отравила его вторая жена Берта. Причем не потому, что ненавидела. Скорее всего, она к нему очень хорошо относилась, но она была членом партии. А в тот период приказ, данный члену партии, – а, вероятнее всего, ей дали такой приказ, – был равносилен выбору: или выполняй, или сама уходи. А почему такое могло случиться? Все время курсируют разговоры о том, что будто бы Владимир Михайлович, выйдя от Сталина, сказал, что смотрел «сухорукого параноика». Да не верю я в это! Помимо того, что Бехтерев был очень крупным ученым, он был и очень хорошим врачом. А врач так сказать не может. Даже плохонький врачишка, выйдя от пациента, такую вещь не скажет. Это совершенно абсурдная вещь, но прижилась она крепко.

А у нас в семье думали так: Бехтерев ведь прежде осматривал Ленина, и диагноз, который он поставил, был не очень «подходящим» для сохранения образа вождя пролетариата. Через пару дней Владимир Михайлович должен был ехать на конгресс в Германию, и боялись, что он может начать обсуждать с коллегами какие-то детали. Скорее всего, причина его смерти в этом. Во всяком случае, в нашей семье думали так, хотя до самого последнего времени я этого не говорила. Мне почему-то не хотелось рассказывать эту версию. И сделала я это, когда поняла, что неправильно жить на свете, зная что-то, чего другие не знают. Потому что, как учит история, это очень страшно»2.

Кстати, в день похорон Владимира Михайловича никто из членов семьи с Бертой не разговаривал… Судьба Берты Яковлевны, на которой В.М. Бехтерев женился за год до смерти, тоже была трагичной. Она была расстреляна в 1937 году по обвинению в шпионаже в пользу Латвии.

2Есть ли связь между смертью В.М. Бехтерева и трагическими судьбами его сына, Петра Владимировича, расстрелянного в 1938 году, жены, Зинаиды Васильевны, сосланной в лагерь, и их детей – 13-летней Наташи, 12-летнего Андрея и 3-летней Эвридики, отправленных в детский дом? Не с точки зрения сугубо фактической связи (хотя, возможно, и она тоже была), а генетической – если допустить, что существует не только биологическая, но и «историческая» генетика, влияющая на жизнь последующих поколений?

Как бы то ни было, но после того рокового дня в 1927 году в течение десяти последующих лет это была счастливая семья. Все дети Владимира Михайловича Бехтерева жили достаточно безбедно, сыновья получили хорошее образование. Петр Владимирович стал инженером, женился на потомственной столбовой дворянке, в девичестве Поспеловой, необыкновенной красавице. С интервалом в год у них рождаются дочь и сын и через девять лет – еще одна дочь. Несмотря на то, что старший Бехтерев был миллионером, Петр Владимирович сам содержал семью, поскольку был признанным талантливым конструктором и занимался разработкой самого современного в то время оружия – самонаводящихся торпед. Наталья Петровна вспоминала, как он приходил домой, доставал из кармана ворох бумажек и говорил: «Ну, что мы будем покупать?» Они жили по меркам военного коммунизма в роскошных условиях: отдельная трехкомнатная квартира на Греческом проспекте, прекрасно обставленная, картины, столовое серебро, очень красивые сервизы, в прихожей на постаменте – статуя Фрины (кстати, постамент оставался в той квартире, уже давно поменявшей хозяев, до 90-х годов). Одна бездетная родственница собирала для маленькой Наташи приданое, у нее был сундучок, в котором хранились золотые украшения, переложенные салфетками. Эти детали необходимо знать для того, чтобы понять и попытаться представить, насколько резкой, драматичной была последующая перемена в жизни детей, и что из впитанного ими в этой «прошлой жизни» ничего не стерлось из памяти, образовав некую «матрицу», и помогло формированию личности в дальнейшем.

У детей была бонна, немка, которая выучила их так, что немецкий стал для старших вторым родным языком, абсолютно бытовым, сохранившимся на всю жизнь. Наталья Петровна и в восьмидесятилетнем возрасте читала наизусть Шиллера, одного из любимых своих поэтов. Она вспоминала, что когда бонна пыталась говорить по-русски, Зинаида Васильевна ее останавливала, чтобы дети не перенимали ошибок.

«Отец приходил домой всегда в пять часов, и мы садились все вместе за стол. Чаще всего отец ложился отдохнуть и потом работал часов до трех ночи. Но бывали такие счастливые вечера, когда он садился за рояль и что-то нам играл. Мы могли танцевать, петь. У отца был хороший голос – к нему даже приходила домой учительница пения. С ним было очень хорошо. Я страшно любила отца. Когда стала уже даже не взрослой, а старой, то поняла, что в общем-то больше всего для меня сделала мать. Но любила-то я отца – вот так бывает в жизни»3.

Зинаида Васильевна очень внимательно относилась к здоровью детей, питанию, режиму дня, и они практически не болели. Опять-таки из-за медицинских соображений детей стригли наголо, и, возможно, поэтому у Натальи Петровны всю жизнь были очень красивые волосы. Но главное – старшие успели получить великолепное аристократическое воспитание, которое, конечно, включало не только бытовые навыки (умение обращаться со столовыми приборами, атрибутами одежды и т. д.) и знания, полученные при домашнем воспитании, но и манеры, навсегда укоренившиеся в чертах характера. У Бехтеревой это всегда спокойный тон в разговоре и неизменная выдержка, в любых самых сложных ситуациях. Не говоря уже о походке, стиле одежды и вообще – стиле. Всю жизнь до самого последнего дня Наталья Петровна не позволяла себе выйти к завтраку в домашнем халате, даже если была одна; в ее доме были очень жесткие стулья, в том числе и в кабинете, которые не давали возможности развалиться, откинуться – сидеть на них можно было только с прямой спиной.

Удивительно, но Наташа поначалу не отличалась выдающимися успехами в школе, ее жизнь была ровной, размеренной и счастливой, и так продолжалось 13 лет. Несмотря на страшные события, которые начали происходить в стране во второй половине 30-х годов, их семья жила в каком-то смысле даже беспечно, поскольку имелась «охранная грамота» Ленина, и кроме того, Петр Владимирович занимал в то время ответственный пост в ОСТЕХбюро, где выполнялись важные оборонные заказы.

Но вот однажды поздно вечером (это всегда случалось поздно вечером) раздался стук в дверь – пришли арестовывать Петра Владимировича. Он показал пришедшим охранную грамоту Ленина, на что услышал циничный ответ: «Мы на ваши-то заслуги не обращаем внимания, а уж на эту ерунду – тем более», – рассказывала спустя много лет Зинаида Васильевна. И здесь в каком-то смысле роковую для всей семьи роль сыграла ее любовь к мужу и глубочайшая внутренняя порядочность. В то время забирали очень и очень многих, поэтому о ком-то могли забыть, кто-то мог затеряться, затаиться, спрятаться и спасти себя и детей. Например, в одном классе с Наташей училась девочка, Нина Гариссон (в «будущей жизни» – Нина Робертовна), – ее отец был англичанином, иностранным специалистом, которого расстреляли практически одновременно с Петром Владимировичем. В ночь, когда его арестовали, его жена ушла из дома в одном платье с маленькой сумочкой, забрав дочь, села в поезд и уехала в донское село, откуда была родом. И о них просто забыли! Зинаида Васильевна же приложила все силы, чтобы смягчить участь мужа, – ходила по начальству, высиживала в приемных, но добилась только того, что ее вскоре арестовали и сослали в лагерь. На ее счастье, она была хорошим врачом, поэтому в лагере работала по специальности, и ей удалось сохранить жизнь и здоровье, и не только свое. Был очень короткий период, когда разрешили актировать тех заключенных, которые были тяжело больны и обречены на смерть. И тогда Зинаида Васильевна сутками не ложилась спать, писала медицинские заключения. Она была очень умной женщиной, понимала, что эта «лазейка» ненадолго, и старалась помочь выйти на свободу как можно большему числу людей, и далеко не все из них были умирающими.

«Спустя годы, когда я была в детском доме, а мама – в лагере, я несколько раз ездила к ней на свидания, и до войны, и во время войны. Что запомнилось в этой Мордовии? Совершенно изможденные тела людей за проволокой, за забором. А в лесу росли грибы. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Чтобы собрать белые грибы и приготовить их, не нужно было никуда идти. Достаточно было наклониться и сорвать столько, сколько хочешь и можешь. Они были такие большие, потому что их никто не собирал – некому было. Потом, спустя много лет, для меня каждый раз поход за грибами был трудным, первым моим желанием было сказать: “Я не пойду”.

Мама в конце концов вернулась домой, а отец лежит в Левашово. Я очень редко туда езжу. Это тяжело. Дело в том, что ведь там захоронение своеобразное, где рядом и палачи, и жертвы, туда свозили и тех и других. Они же менялись местами, но от этого палачи не становились мучениками…»4

Петра Владимировича расстреляли 23 февраля 1938 года, но об этом Наталья Петровна узнала много лет спустя, когда ей дали прочитать материалы дела. С того момента 23 февраля стал в семье днем скорби. Зинаида Васильевна выжила – после освобождения в 1953 году она некоторое время работала при лагере, а потом, получив звание майора железнодорожных войск, стала руководителем отделения больницы в Бологом (ей въезд в Ленинград был запрещен). Позже, уже стараниями Натальи Петровны, она получила маленькую квартиру в Ленинграде, где поселилась с младшей дочкой. Она долгое время ничего не рассказывала ни о лагере, ни о своем прошлом, и даже свою девичью фамилию впервые после ареста произнесла в 60-е годы – внуку, шепотом…

Еще она призналась, что была совершенно уверена в том, что с детьми все будет в порядке, что их приютят многочисленные родственники, ведь у В.М. Бехтерева было пятеро детей, их семьи часто встречались. Но этого не произошло, в первый день после ареста родителей дети несколько часов оставались одни, и прямо у них на глазах соседи из коммуналок (которых в доме было большинство) и дворники приходили и забирали из квартиры вещи, приговаривая: «Нечего вам, барам, сладко жить». Через много лет Наталья Петровна купила в комиссионном магазине часть семейного сервиза – две глубокие бело-голубые тарелки с изображением чаек…

3Детей очень быстро забрали в распределитель – из семейного рая они попали в жестокий, страшный мир. Старших разместили вместе, так как были близки по возрасту, а трехлетнюю малышку – отдельно.

«В распределителе ночью стоял такой гул от того, что все ребята под одеялами плакали. Громко плакать боялись, поскольку это считалось серьезной провинностью. Потом мы с братом попали в другой детский дом, где жили дети репрессированных латышей. Но директор, Аркадий Исаевич Кельнер, с самого начала запретил нам это обсуждать, запретил говорить о том, что произошло с родителями. Уже много лет спустя я поняла, какую неоценимую роль это сыграло в моей жизни.

Ко мне в детский дом повадился ходить какой-то следователь из НКВД. И поскольку мне было запрещено вообще говорить об этом, я ни о чем с ним и не разговаривала фактически, не жаловалась. В общем, я бы сказала так: вела себя правильно, – но я тогда не знала, что правильно себя веду. А почему правильно? Дело в том, что много-много лет спустя, уже после реабилитации, мне позволили познакомиться с делом моего отца. Я листала это дело, и это было очень страшно: вначале вы листаете, и он еще жив, потом страницы идут, идут, идут… и в конце – приговор приведен в исполнение. Так вот, на одной из страниц фамилии, имена и отчества моих отца и матери сначала были написаны карандашом, потом обведены чернилами, таким противным-противным почерком… А третья фамилия была моя, и она была написана карандашом, но не обведена чернилами»5.

Наталья Петровна Бехтерева не раз говорила и писала о том, что ей очень повезло и с этим детским домом, и с его директором. Он учил их быть «не детдомовскими», несмотря ни на что. Они ходили в школу, где учились «домашние» ребята, их хорошо одевали. Однажды им для работы – в детском доме было свое маленькое производство – выдали фланелевые оранжевые платья, и несколько девчонок по глупости отправились в этих одинаковых платьях в школу.

«Как на нас кричал тогда директор (ни до, ни после он этого себе не позволял): “Вы сами ставите себя в положение детдомовских!” С тех пор оранжевый цвет у меня вызывает отрицательные эмоции»6.

Мир детей может быть жестоким, здесь нельзя было ябедничать, доносить на других, как бы сильно тебя ни обижали, нужно было во что бы то ни стало показать свою стойкость. Была одна история, оставившая у Натальи Петровны на всю жизнь шрам на левой руке. По вечерам старшеклассники, дождавшись, когда весь персонал уходил, забирались на кухню и проверяли себя на выносливость. Они брали большой гвоздь, держа его щипцами, раскаляли на огне до красноты и потом прикладывали к руке – кто дольше выдержит: «Мы были жуткими идиотами, – вспоминала она, – не понимали, что рука состоит не только из кожи, костей, что там еще есть сухожилия и масса других полезных вещей, которые жечь не стоит. Но я честно перетерпела всех!»

Вскоре произошло событие, которое если не определило, то сильно повлияло на судьбу и дальнейший жизненный путь Натальи Петровны. Директор Аркадий Исаевич Кельнер однажды вызвал ее к себе и сказал следующее: «Твое будущее – дочки врага народа – это работа на кирпичном заводе. У тебя есть только один выход – стать круглой отличницей, самой лучшей в школе». И эти слова пробудили в тринадцатилетней девочке первую ее серьезную мотивацию – стать первой. В последующем это будет происходить не раз, практически всегда, и практически всегда вопреки. Вопреки окружающим людям, обстоятельствам, условиям.

Она стала лучшей в школе и благодаря этому поступила в первый военный год даже не в один, а сразу в два института, выбрав в конце концов медицинский.

«Я сама много раз задумывалась, что заставляло меня в блокаду переходить Кировский мост – каждое утро туда и каждый вечер назад, возвращаться в детский дом из института. Сначала у нас было 700 человек на курсе, в конце осталось трое. Было ветрено и безумно холодно – очень холодная была зима… И знаете, я прихожу к выводу, что это мама меня как будто бы “зазомбировала”. Можно выразиться красиво: я была запрограммирована на обучение. Помню, как в детстве иду по улице с мамой за руку и говорю: “Вот вырасту и поступлю в техникум”. “Нет, поступишь в институт”. В другой раз: “Мама, я пойду в балет”. “Ни в какой балет не пойдешь – будешь учиться, потом будешь работать в науке”. Она решила твердо, что я должна идти в науку. Но все-таки в течение жизни я периодически немного отклонялась от этой линии. В семь лет я действительно объявила, что очень хочу идти в балет. И мама с полной надеждой, что меня не примут в Вагановское училище, отправилась со мной на улицу Зодчего Росси. И там шли девочки, девочки, девочки… Кого-то принимали, но большую часть отсеивали. А меня на беду туда приняли. Не знаю почему – я была достаточно высокой и не очень уж грациозной – как я себя вспоминаю. Так вот, мама неделю лежала с полотенцем на голове, а я ходила в балетное училище полностью счастливая и сразу схватила тройку по русскому. Тогда мама меня забрала оттуда. И после этого я какое-то время вообще боялась танцевать, даже дома…»7