Полная версия

Полная версияВеликий Гилельс

Удивляет такая распространенная позиция: любая попытка защитить имя Гилельса, определить его истинную величину, воспринимается как… нападки на Рихтера, с неизбежно сопутствующими возгласами и рассуждениями о том, как велик Рихтер, а вот пишущие о Гилельсе этого якобы не признают. Да почему? Читайте слова самого Рихтера, их много, в разных книгах: «Среди людей примерно моих лет класс Нейгауза посещал Эмиль Гилельс. Это был сложившийся музыкант и превосходный пианист. Он первым исполнил Восьмую сонату Прокофьева. Я сидел тогда в зале и нашел его исполнение попросту блистательным. Что касается Третьей сонаты того же автора, то его игра была настолько великолепна, что я отказался исполнять ее. Я чрезвычайно люблю эту сонату, но, услышав, как ее играет Гилельс, я понял, что мне нечего добавить». «…Эмиль Гилельс, при его исключительной одаренности…». «Гилельс великолепно играл ее [Восьмую сонату] в своем сольном концерте…». «Гилельс очень серьезно и по-бетховенски чувствует этот концерт [Четвертый Бетховена]. Безупречен технически и в звуковом отношении»127. В другой книге: «Гилельс так “отгрохал” d-moll’ный концерт Брамса, что эту тему я для себя закрыл»; «А Гилельс? Попробуйте так сыграть “Тридцать две вариации”!»128.

С.Т. Рихтер столь высоко оценивал искусство Гилельса и, в частности, исполнение им Восьмой сонаты Прокофьева (которую он сам считал лучшей из прокофьевских сонат), что даже повторил распространенное заблуждение о том, что Восьмая соната Прокофьева посвящена Гилельсу (она посвящена М.А. Мендельсон-Прокофьевой, а Гилельс первым, по поручению автора, исполнил ее 30 декабря 1944 г.).

Другое дело, что Рихтеру не нравился характер Гилельса (и наоборот тоже); гении – люди сложные, они редко обладают удобным характером и зачастую не приемлют друг друга (думаю, можно не приводить многочисленные широко известные примеры). Но масштаб Гилельса-пианиста Рихтер признавал как высочайший. Почему же поклонники Рихтера не слушают в этом своего кумира, почему не позволяют восхищаться искусством Гилельса никому другому?

Еще один распространенный оборот: «Гилельс в защите не нуждается». Нет, господа! Он, может быть, не нуждался в ней при жизни: во всяком случае, не просил ее, брезгливо пропуская мимо своего внимания большинство несправедливых нападок. Так, Кирилл Гилельс в цитировавшемся интервью говорит: «Когда выходили рецензии, которые он, кстати, и не читал, Эмиль Григорьевич смеялся: “Ну что опять пишут – Гилельс работает над собой?”»129.

Но теперь, когда его нет, память Гилельса не должно быть позволено оскорблять – а многочисленные примеры демонстрируют, что сделать это пытались многократно. Более того, трудно привести еще пример, когда музыкант такого масштаба так подвергался бы незаслуженным оскорблениям и при жизни, и после смерти. Помещенные даже только в данной книге фрагменты показывают, что оскорблять память Гилельса у некоторых уже вошло в привычку.

Для массового сознания такие мелкие, на первый взгляд, штрихи (где-то о Гилельсе неуважительно отозвались, где-то просто не упомянули его имени там, где оно должно быть, и т.п.) отнюдь не безобидны. Все мы на протяжении последних лет имели возможность убедиться, что такое пиар-технологии: как можно из никому не известного политика, к примеру, сделать первое лицо любого уровня; поднять катастрофический рейтинг (а понизить высокий еще легче) и т.д.

Продолжающееся в течение многих десятилетий негативное давление на Гилельса, принижение его роли в искусстве, конечно, не могли не дать результатов. В спонтанных интернет-опросах среди молодежи он уступал Рихтеру, в 2004-2005 гг. иногда в два раза и более. Но стоило появиться гилельсовскому порталу и записям, как рейтинги Гилельса в разных опросах стали неуклонно расти. Не вызывает сомнений, что при равных информационных условиях рейтинг Гилельса будет держаться на одном уровне с рейтингом Рахманинова, который всегда на первой строке.

По причине этой искусственно созданной и кем-то продолжаемой ситуации наша культура несет огромные потери. То, что люди, особенно молодые, из-за многолетней информационной кампании недослушают какую-то часть наследия Гилельса, совершенно невосполнимо.

Но думается, недоброжелатели Гилельса незаметно для себя перешли некую грань, за которой он стал превращаться в запретную фигуру, а это, как известно, само по себе всегда вызывает повышенный интерес. Он как будто чувствовал, что его имени предстоит такая же трудная судьба, какой она была у него самого при жизни; что его искусство будут пытаться принизить, замолчать и, предчувствуя это, очень много записывался. Пророчески, с учетом всего того, что произошло после его ухода из жизни, звучат его собственные слова: «Мой памятник – мои пластинки. Меня не будет, а пластинки останутся»130.

Он успел сделать записи не только гениальные по исполнительскому уровню, но и достаточно совершенные в отношении техники звукозаписи, и сейчас они благодаря современным технологиям успешно перезаписываются на компакт-диски. К счастью, он был не из тех художников, чья хрупкая интерпретация в записи разрушается. Он все делал чрезвычайно основательно, и записи тоже.

В них слышно все: не надуманное, а подлинное, стопроцентно настоящее. То, что не услышим мы, услышат наши потомки. Хотелось бы только, чтобы настоящей оценки великого Гилельса не пришлось ждать долго.

На вопрос, кому и для чего понадобилось искажать музыкальный и человеческий облик великого артиста, мы попытаемся ответить в следующей главе, постаравшись понять, каков был этот облик на самом деле.

МИФ И ЧЕЛОВЕК

Гиганты масштаба Гилельса подвергаются мифологизации, наверное, всегда. Правда, чаще это бывают мифы, усиливающие величие, отсекающие от человека все обычное, земное. В случае с Гилельсом такие мифы, создававшиеся, быть может, в начале его деятельности, сменились другими, негативно искажающими его облик и величину. Это редкий, возможно, даже исключительный случай. В результате Гилельс «оброс» мифами еще сильнее, чем это обычно происходит с деятелями искусства. Возникает естественное желание попробовать разглядеть, что же на самом деле представляет собой «просто Гилельс».

К счастью, такое желание впервые возникло у замечательного музыканта и ученого Л.А. Баренбойма еще в начале 1980-х гг. Благодаря этому, как уже было сказано выше, появилась книга, хотя и незаконченная, но даже в имеющемся варианте полно и убедительно рисующая облик Гилельса.

Но этого недостаточно. Гилельс звучит и сейчас, и будет продолжать звучать, пока люди вообще нуждаются в высокой музыке; его искусство ныне накладывается на иное восприятие, иной менталитет – а нравственная и художественная сила искусства Гилельса такова, что его актуальность никогда не потускнеет, оно будет востребовано разными поколениями и разными людьми. Понимание того, что собой представлял этот музыкант, станет меняться вместе с меняющейся жизнью, и изучать это явление нужно постоянно вновь.

Л.А. Баренбойм, работая над книгой, находился в совершенно иных условиях: Гилельс здравствовал, активно работал, и Льву Ароновичу, наверное, в страшном сне не могло привидеться того, что произойдет через считанные месяцы… Мы теперь уже знаем и то, что случилось в черном 1985 году, и то, что было после. Для нас Гилельс сейчас – это компакт-диски, ставя которые, мы вздрагиваем от неожиданности, потому что на них указано «Эмиль Гилельс (фортепиано)», а звучит некий инструмент настолько благородного тембра, что его бывает трудно идентифицировать с ударным по природе «фортепиано»… И звук этот, заполняя пространство, создает особую эмоционально-напряженную ауру, пронизывающую все существо слушателя, диктует ясную волю, очищает душу человека.

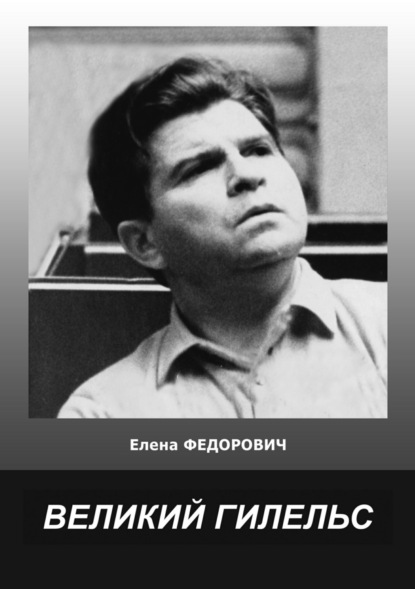

Гилельс для нас – это записи на DVD, которые не похожи ни на какие другие фильмы. На них появляется человек совершенно обычный и одновременно необычайный. Небольшой рост, рыжие волосы – обыкновенно, по-человечески. Непокорная шевелюра, заставляющая вспомнить и Антона Рубинштейна, и самого Бетховена, – необычно (у природы есть какие-то ей одной ведомые закономерности). И абсолютно ни на кого не похожее лицо – постоянно меняющееся, у Гилельса нет двух похожих одна на другую фотографий или кадров видеозаписи. Богатство, интенсивность внутренней жизни?

Руки на клавиатуре – нечто непостижимое. Как, совершая минимум движений, почти не отрываясь от клавиатуры, сливаясь с ней, можно было добиться такого звучания? Ничего внешнего, почти никакой мимики, спокойный корпус. Нет театрального, нет представления – одна суть. Никогда, наверное, не сойдутся во вкусах поклонники Гилельса с поклонниками Рихтера (как не сходились в этом они сами): у Рихтера сильно выражено театральное начало, он любил театр, и в его искусстве есть театральность, и внутренняя, и внешняя. Например, у Юдиной о Рихтере сказано: «Он мне кажется… прежде всего актером – “лицедеем”»131. Или такой фрагмент о Рихтере из книги В. Маргулиса «Паралипоменон»: «До сих пор не могу забыть – а минуло больше пятидесяти лет, – как он с улетающим пассажем в конце Пятой сонаты Скрябина буквально вылетел из-за рояля в воздух. Это был неповторимый сиюминутный акт. У слушателя было ощущение, что он присутствует при моменте творения. Моему потрясению нисколько не помешало, когда я услышал, что кто-то еще видел этот неповторимый акт в ином концерте. … Ведь никого не удивляло, что великий актер Качалов много раз гениально играл одну и ту же роль»132.

У Гилельса подобного невозможно даже представить; у него – не представление жизни, а сама жизнь. Гилельсу такая театральность казалась немыслимой, он не верил искренности исполнителя, использующего театральные приемы (см. приведенную выше цитату о поразившей его надписи в нотах Рихтера – «Улыбнуться!»). Он не одаривал публику улыбкой, даже выходя на сцену, что делают многие; только после исполнения, и то не всегда, а когда, видимо, он сам считал выступление удачным, на его суровом лице появлялась затаенная, «внутренняя» улыбка, удивительно его освещающая. Всем этим он как бы уводил от внешнего, направлял на «суть»; что улыбаться, – словно говорил он, – лучше послушайте, погрузитесь в музыку…

На концертах ему дарили цветы. Музыканты знают, что букеты и корзины часто «организовываются» родственниками и учениками исполнителя. Тем интереснее было прочитать в воспоминаниях ученика Гилельса М. Кончаловского следующее: «Гилельс не переносил фамильярности, подхалимажа чисто внешнего; например, не разрешал преподносить ему цветы на сцене, а если уж и случался по неведению такой казус, то нес этот букет брезгливо, как веник»133. Причем М. Кончаловский описывает это с некоторым осуждением как иллюстрацию сложного характера Гилельса; можно представить, как доставалось от него ученикам, привыкшим, что своего-то педагога нужно обязательно одаривать букетом на концерте; и как далек был Гилельс от «организации букетов» и вообще любого вида саморекламы.

И поэтому, смотря сегодня видеозаписи его концертов, которые внешне так не похожи на пышные «триумфы» (если не вслушиваться) многих звезд с заранее отрежиссированным дождем из букетов, надо помнить: цветы Гилельсу дарили незнакомые ему люди.

Все эти особенности свидетельствует об очень редком характере: сильном, цельном и сложном. Сложном в том смысле, что к Гилельсу были неприменимы стереотипы, которыми люди привыкли пользоваться в общении с артистами. Эти стереотипы можно вкратце представить так: общительность и блеск остроумия; широкий круг знакомых и приятелей; любовь к богемному времяпровождению; чувствительность к комплиментам. За последнее музыкантов нельзя осуждать: ведь для них нет иного выражения результата их огромного труда, нежели оценка окружающих.

Но насколько эта «типовая» характеристика далека от Гилельса! Только остроумие (из перечисленного набора стереотипов) было в высокой степени свойственно ему; но он им радовал лишь немногих близких, которым доверял. Для остальных вместо общительности была максимальная закрытость; у него часто видели суровое лицо и взгляд из-под решительного излома бровей; взамен обычного для артиста многолюдного окружения существовал узкий круг немногих истинных друзей, которых он выбирал абсолютно невзирая на их статус. Нелюбовь к богемности в ее обычных проявлениях, непримиримость к подхалимажу и лести – все это делало общение с ним затруднительным для тех, кто искал простой и ясной артистической «типичности».

Но почему великий человек должен быть типичным? Он просто не может им быть. Он потому и Гилельс, что не такой, как все; потому-то на его – единственного и неповторимого Гилельса – концерты так ломились слушатели, что ему часто приходилось одну и ту же программу играть два раза подряд, и все равно на них попадала крохотная часть жаждущих. Одинаково огромные очереди за билетами выстраивались и в привыкших к очередям Москве и Ленинграде, и в не знающих иных очередей Нью-Йорке и Лондоне все потому же: Гилельс один.

Логично ли было требовать от него, чтобы, оставаясь неповторимым в искусстве, он в остальном был бы «как все»? Так не бывает.

Существует замечательная фотография: на первомайской демонстрации конца 1930-х гг. запечатлены стоящие в одной шеренге юные Эмиль Гилельс, Яков Флиер, Яков Зак, Роза Тамаркина, Елизавета Гилельс и Борис Гольдштейн134. Все – лауреаты международных конкурсов, с приколотыми к лацканам орденами, знаменитости. Они находятся в ликующей первомайской толпе, улыбаются и… все не разделяют восторга толпы, все немного «в себе» – эти молодые ребята уже большие артисты со сложным внутренним миром.

Но Гилельс выделяется даже среди них, он, сцепившийся с другими за руки, совершенно одинок. Улыбка его едва намечена, глаза грустные, он погружен в себя. И стоит он, самый титулованный из всех, застенчиво, сбоку. Одиночество в толпе – родовое свойство большого художника и мыслителя.

Его подозревали в том, что он не любил людей, – отсюда, полагали, такая отгороженность от всех. Так думать мог только тот, кто либо никогда не слышал Гилельса, либо ничего не понимал в искусстве. Никогда не мог бы человек, не любящий людей, высокомерный, так гениально играть: воспринимать, интерпретировать и изумительно передавать музыку, то есть эмоциональный сгусток, отражающий сокровенный внутренний мир человека.

Есть музыканты, которые и в жизни являются такими же «проводниками» эмоций, как на сцене, а есть те, которые берегут свой внутренний мир, потому что он слишком хрупок и раним. Такими были нелюдимый Бетховен, суровый и неразговорчивый Рахманинов, отгороженный от мира невидимой внутренней стеной Шостакович. Неужели не ясно, что Гилельс – из этого ряда, что не черствостью объясняется его облик, а, напротив, чрезмерной ранимостью?

«Миля всегда был немножко “бука”, – пишет Л.И. Фихтенгольц. – Внешне он казался очень замкнутым. Его все считали не то заносчивым, не то, что ли, суровым – не очень контактным. (Кстати, когда читаешь о Рахманинове, то видишь, что и он многим казался таким). Но ведь это не заносчивость, а скорее даже застенчивость так проявлялась! Он был человеком необыкновенной порядочности, щепетильности…»135.

Очень тонко и убедительно объясняет особенности поведения Гилельса В. Афанасьев. В своем интервью «Гилельс и вечная гармония», рассуждая о редкой гармоничности искусства Гилельса, он говорит: «И в жизни Эмиль Григорьевич был очень гармоничным человеком. Гармоничным в своей замкнутости, в нежелании предаваться светской болтовне, что иногда подавало повод ко всякого рода толкам по поводу его холодности, нелюдимости. Да, вот такой замкнутый мир, в котором была абсолютная гармония. Может, он так выстроил свою жизнь, потому что не хотел, чтобы эта гармония разрушалась, чтобы в нее вторгались элементы, которые он не смог бы проконтролировать. Он пытался их просто отстранить»136.

Понять это были способны очень немногие. На мой взгляд, можно говорить об еще одном мифе, созданном вокруг Гилельса, – мифе о его «ужасном» характере. Напомню, что выражение «ужасный характер Гилельса» принадлежит Рихтеру: конечно, Рихтер не создал этот миф, а просто подытожил то, что видели многие, оценивавшие Гилельса поверхностно. Такая оценка, видимо, была достаточно распространена, потому что Гилельс ведь, ко всему прочему, – знаменитость, «звезда». Когда люди видят такие внешние признаки у ничем не примечательного человека, то это еще может ассоциироваться с застенчивостью, а вот когда так держится человек со всемирной славой, у которого, по меркам большинства, «все получается», «счастливчик», – говорят о заносчивости и плохом характере, не предполагая, что так могут проявляться скромность и повышенная ранимость.

О сложности оценки личностных качеств Гилельса свидетельствуют достаточно разноречивые воспоминания его учеников. В начале двухтысячных годов, после почти двадцатилетнего молчания, в печати появились воспоминания учеников Гилельса. Много их быть не могло: хотя официально он числился профессором Московской консерватории до 1976 г., фактически он ушел из нее еще в 1964-м137. Во время войны он также преподавательской деятельностью не занимался: на вопрос Л.А. Баренбойма, вел ли он во время войны класс, Гилельс ответил: «Не вел. Потому что с консерваторией я не эвакуировался – занимался исполнительством»138.

Эмиль Григорьевич не упомянул здесь такую деталь, известную нам по фотографиям и кинохронике, что значительная часть его исполнительства в военный период протекала на фронте и в блокадном Ленинграде. От также «забыл» сказать, что, в то время как остальные эвакуировались, он направился в противоположную сторону: ушел в ополчение, откуда его через две недели вернули специальным распоряжением свыше139. Это все к вопросу о его «житейском страхе» и «осторожности».

В книге С.М. Хентовой акцентируется, что молодой Гилельс начал преподавательскую работу в 1938 г. не совсем по своей воле: «Гилельс сопротивлялся. Он считал себя совершенно неподготовленным для этой деятельности, но руководство консерватории судило по-иному – и было по-своему право. Выдающиеся молодые музыканты в будущем должны были стать сменой старым педагогическим кадрам. Уже само их присутствие в стенах консерватории благотворно влияло на студентов»140. Далее идут в привычном стиле «поучений» Гилельса рассуждения о том, что, разумеется, в педагогике у него тоже все не получалось как надо.

Однако в беседе с Баренбоймом уже незадолго до смерти Эмиль Григорьевич сам говорит о том, что педагогика не могла стать его призванием. Причина этого проста: он всю жизнь очень много играл, гастролируя по всему миру и по огромному СССР. Как он мог при этом регулярно заниматься со студентами? И такая ситуация, конечно, его мучила: прежде всего потому, что он считал необходимым в любое дело погружаться основательно, делать его добротно. Но здесь это качество вступало в непримиримое противоречие с основным делом его жизни. Вот его слова: «Настоящий педагог – педагог по профессии – мудрее меня (! Не «имеет больше времени, потому что хуже меня играет», что было бы более точно, а «мудрее»! – Е.Ф.): ему не нужно думать о концертном репертуаре, не нужно иметь его всегда наготове. Он занят только учениками, может часами возиться с ними, доделывая сочинение технически и эмоционально. Если учитель хороший, он этим и довольствуется. Артист не может быть учителем»141.

Понятно, что учеников у него в принципе было немного. Из тех, кто учился в пред– и первые послевоенные годы, наверное, кто-то уже ушел из жизни. И поэтому можно было ожидать только воспоминаний учеников преимущественно конца 1940-х – начала 1960-хх. гг., и такие материалы, хотя и с некоторым опозданием, не сразу после ухода Гилельса, но появились. Это уже цитировавшиеся воспоминания В. Афанасьева, впервые опубликованные в журнале «Музыкальная академия» (№ 2 за 2002 г.); статья Л. Темниковой «Гилельс в моей жизни (Воспоминания консерваторских лет)» в сборнике «Волгоград – фортепиано – 2004»; небольшие статьи Ф. Готлиба и В. Блока, помещенные на Интернет-портале Гилельса, и глава «Эмиль Гилельс» в книге М.В. Кончаловского «Созвучие» (2002 г.).

Во всех этих материалах много интересных фактов, проливающих свет на особенности личности великого музыканта. И первым из таких фактов является совершенно различный подход авторов к оценке их учителя, что само по себе свидетельствует о богатстве и многообразии проявлений его характера.

Воспоминания Л. Темниковой наиболее традиционны; в них, несмотря на несомненно солидный (судя по годам учебы: конец 1940-х – начало 50-х) возраст автора, ощущается студенческая восторженность. Из этих воспоминаний мы узнаем, что «самым впечатляющим на его уроках было исполнение. Оно было главным для моего постижения музыки»142. Рассказывать подробно о каких-то приемах, конкретизировать Эмиль Григорьевич не любил, и приспособиться к манере его преподавания дано было не всем. «Некоторые мои сокурсники, пишет – Л. Темникова, – сникали после показов Эмиля Григорьевича: дескать, у нас все равно так не получится»143.

Из этого же источника узнаем, каково было Гилельсу сочетать исполнительскую и педагогическую работу. «Мне приходилось быть свидетелем трудных рабочих будней Эмиля Григорьевича. После длительной и напряженной педагогической работы он нередко задерживался по своим партийным и общественным делам в Консерватории до глубокой ночи (тогда было так принято). Возвращаясь домой, он садился за рояль и работал до шести-семи утра. На следующее утро он уже к десяти приходил в наш 29-й класс, как всегда подтянутый и готовый к работе. Он никогда не опаздывал»144.

Такому трудно поверить, но вот что писал в 1960-е гг. М. Смирнов в статье «Э.Г. Гилельс – педагог»: «Не раз, возвратившись утром из гастрольной поездки, днем он уже занимался в консерватории, а затем до поздней ночи сидел на репетициях к экзаменам, несмотря на то, что на следующий день предстоял его собственный концерт»145.

В целом из воспоминаний Л. Темниковой видно, что наибольшее впечатление и воздействие на учеников оказывали не какие-то конкретные замечания, а сама личность Эмиля Григорьевича. «Меня всегда привлекала и поражала в Гилельсе его неповторимость, самобытность. Это выражалось не только в его искусстве, но и в его суждениях, жизненных убеждениях. Замечания его отличались точностью и лаконизмом. Его огромная внутренняя собранность сразу передавалась людям»146.

Из воспоминаний В. Блока можно узнать, что Эмиль Григорьевич изумлял студентов не только свои показом, но и эрудицией; что он находил время музицировать со студентами в четыре руки и умел в каждом студенте разглядеть творческую личность147.

Воспоминания В. Афанасьева и Ф. Готлиба не столько наполнены фактами своей биографии около Гилельса, сколько проникнуты интереснейшими размышлениями крупных музыкантов о личности и творчестве Эмиля Григорьевича, которые им дано было наблюдать ближе, чем другим. О деталях своей игры, о своих ученических проблемах они не говорят вообще; все освещено пониманием того, что они прикоснулись к Великому. Поэтому, быть может, оба музыканта пишут не столько о педагогическом, сколько об артистическом облике Гилельса.

«Быть учеником Гилельса, – пишет Ф. Готлиб, – это значило, что на вашу долю выпало счастье общения с музыкантом, обладающим бесценным артистическим опытом… в основе которого была беспредельная, страстная любовь к музыке и к роялю. Появление его на сцене, достоинство, покой и энергия в каждом шаге от кулис к роялю, его взгляд в зал, предшествовавший первому звуку, – и возникала атмосфера значительности и высочайшего напряжения, не ослабевавшего на протяжении всего вечера»148.

«Не думаю, что стоит ставить вопрос об его учениках, – пишет В. Афанасьев. – …Не было уроков в полном смысле слова»149. Его интервью, посвященное Гилельсу, называется «Гилельс и вечная гармония».

Совершенно в ином ключе вспоминает Гилельса его ученик 1959-1964 гг. М.В. Кончаловский. Для него словно не существует Гилельса – великого пианиста: он, конечно, вообще-то знает, что это так, но рассказывает о нем исключительно с точки зрения практической пользы, которую ему хотелось бы получить от Гилельса, причем пользы разнообразной, не только профессиональной, но и «карьерной», которой этот ученик, судя по всему, жаждал сильнее всего. Материал М. Кончаловского является наиболее объемным из воспоминаний учеников: это целая глава в книге «Созвучие», в последующих главах тоже есть упоминания о Гилельсе150. Из этих воспоминаний можно почерпнуть столько интересных сведений и сделать столько разнообразных выводов, скорее всего, не предусмотренных автором, что на них стоит остановиться подробнее.

В аннотации мы читаем: «Представитель знаменитой семьи… Максим В. Кончаловский в своей книге рассказывает о своей родословной, о своих учителях, среди которых крупнейший пианист ХХ века Э. Гилельс, о своей жизни, о путешествиях, о встречах, о впечатлениях».

То, что автор книги, на страницах которой буквально тесно от громких имен, в аннотации приводит только одно, свидетельствует о понимании им значимости этого имени: оно действительно того достойно. Тем более странно было прочитать то, что написано в главе под названием «Эмиль Гилельс». Скажу больше: эта глава удивительным образом выбивается из всего стиля повествования книги. Во всех прочих случаях автор демонстрирует тонкое понимание нестандартности встречавшихся на его пути художественных натур, деликатность. Но эти качества почему-то полностью исчезают в главе о Гилельсе.