Полная версия:

Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма. Коллективная монография

[14] . Итоги шестидесятилетних работ. М.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 10. Мичурин И. В

[15] Это крылатая фраза И. Сталина. К ней в своих речах он с небольшими вариациями обращался неоднократно. Ср., например: «» (. Доклад на собрании актива московской организации ВКП (б) 13 апреля 1928 г. // Собр. соч. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1949, Т. 11. С.58). Или: «» ( О задачах хозяйственников// Собр. сочМ.: Государственное. издательство политической литературы, 1951. Т. 13C41). Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики Сталин И. В Он же. Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять Сталин И. В. Он же. . . .

[16] См. подробнее: Стенограмма заседания Ученого совета ИМЛИ им. А. М. Горького // М. М. Бахтин: Pro et contra (Русский Путь). СПб.: Изд. РХГА, 2001. Т. I. С. 325—390.

[17] Этногенез и биосфера Земли. М.: Айрис Пресс, 2010. Гумилев Л. Н.

[18] «Огонь мерцающий в сосуде…»: Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества / Сост., Жизнеописание, прим. Н. Н. Заболоцкого. М.: Педагогика-Пресс, 1995. С. 325. Заболоцкий Н. А.

[19] . Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. Пер. с англ. М.: Политиздат, 1991. C. 130- 131. Грэхэм Л. Р

[20] Новые формы классовой борьбы в советской литературе // Советская литература на новом этапе. М., Л.: ГИХЛ, 1934. С. 25—27. Усиевич Е.

[21] Цит. по: Советская музыкальная культура. Краткий очерк. М., Л.: Музгиз, 1947. С.80. Текст Сообщения ТАСС о беседе Сталина и Молотова с авторами оперного спектакля опубликован в кн.: Музыка вместо сумбура: Композиторы и музыканты в Стране Советов. 1917—1991 / Сост. Л. В. Максименков. М.: МФД, 2013 (Россия. ХХ век. Документы). С. 135. Бэлза И. Ф.

[22] . Опера // Советская опера. Сборник критических статей. М.: Музгиз, 1953. С. 51. Асафьев Б. В. (Игорь Глебов)

[23] Создадим советскую классическую оперу // Ленинградская Правда. 1936. 24 января; статья С. А. Самосуда была опубликована в «Правде» 21 января 1936 г. Стоит заметить, что дискуссия вокруг двух опер началась в газете «Вечерняя Москва 4 января 1936 г. Статьей Д. Шостаковича, который охарактеризовал оперу Дзержинского как «слабую». Дзержинский И.

[24] Сегодня известно, что автором статьи «Сумбур вместо музыки» был журналист Д. Я. Заславский, отличавшийся беспринципностью. См. подробнее: Сумбур вокруг «сумбура» и одного «маленького журналиста». М.: Флинта, 2006. Ефимов Е.

[25] Сумбур вместо музыки. Об опере «Леди Макбет Мценского уезда» // Музыка вместо сумбура: Композиторы и музыканты в Стране Советов. 1917—1991. С. 136—137.

[26] . Опера // Цит. изд. С. 46. Асафьев Б. В. (Игорь Глебов)

[27] Там же. С. 50.

[28] Там же. С. 50—51.

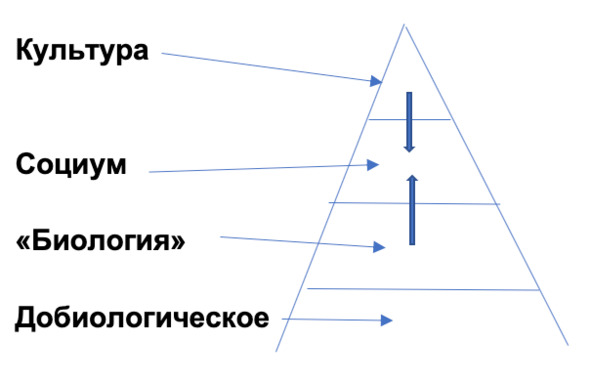

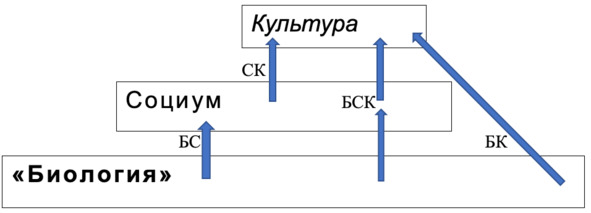

[29] Избранное. Наука о культуре и императивы эпохи / Отв. ред. и сост. А. В. Бондарев. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. С. 7. Маркарян Э. С.

[30] Там же. С. 23.

[31] Там же. С. 24.

[32] Там же. С. 25—26.

[33] Этногенез и биосфера Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. Гумилев Л. Н.

[34] Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. (Серия: Технологии культуры). М.: Академический Проект, 2007; Ментальности народов мира. М.: Эксмо; Алгоритм, 2008. Гачев Г. Д. Он же.

[35] Этнические стереотипы поведения: Сб. ст. / Под ред. А. К. Байбурина. Л.: Наука, 1985; Этнические стереотипы мужского и женского поведения: Сб. ст. / Отв. ред. А. К. Байбурин, И. Кон. СПб.: Наука, 1991.

[36] Антология гендерной теории / Сост, коммент. Е. Гаповой, А. Усмановой / Европейский гуманитарный ун-т; Центр гендерных исследований. Минск: Пропилеи, 2000; Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С. В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001; Гендерная теория и искусство. Антология: 1970—2000 / Пер. с англ.; под ред. Л. М. Бредихиной, К. Дипуэлл. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005.

[37] Структурно-динамическая иерархия пола человека. Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1993; В тени тела / Под ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко. Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного университета, 2008. Бухановский А. О., Андреев А. С.

[38] Агрессия (так называемое «зло») / пер. с нем. Г. Ф. Швейника. М.: Прогресс; Универс, 1994; Оборотная сторона зеркала / пер с нем. А. И. Федорова; под ред. А. В. Гладкого; сост. А. В. Гладкого, А. И. Федорова; послесл. А. И. Федорова. Москва: Республика, 1998. 393 с. (Мыслители XX века). Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей / В. Р. Дольник СПб.: Издательство Петроглиф, 2009. Лоренц К. Он же. Дольник В. Р.

[39] Эволюционная эпистемология. Антология / Науч. ред., сост. Е. Н. Князева. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.

[40] Культурная эволюция. Как теория Дарвина может пролить свет на человеческую культуру и объединить социальные науки / пер. с англ. О. Собчука и А. Шели. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. Месуди А.

[41] Культура как система. М.: Языки русской культуры, 1998; Между природой и культурой // Постижение культуры: В 2 ч. Ч.1. Культура и смысл. М.; РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2012. С.92—140. Пелипенко А. А., Яковенко И. Г. Пелипенко А. А. Он же.

[42] Геном: наука, раскрывшая тайну бессмертного гена человека. М.: Эксмо, 2017 (Большая наука); . ДНК: История генетической революции. СПб.: Питер, 2019. Ридли Мэтт. Уотсон Дж. Д

[43] Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Коллективная монография в 4-х т. / Под общей редакцией А.С Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина. Тбилиси: Мецниереба, 1978—1985; Эстетическое бессознательное / Сост., пер. с франц. и послесл. В. Е. Лапицкого. СПб; М.: Machina, 2004. Рансьер Ж.

[44] Генетика этики и эстетики. СПб.: Талисман, 1995; . Гениальность и генетика. М.: Русский мир, 1998; Генетика гениальности. М.: Тайдекс Ко, 2002 (Библиотека журнала «Экология и жизнь». Серия «Устройство мира»); Педагогическая генетика. М.: Тайдекс Ко, 2003 (Библиотека журнала «Экология и жизнь». Серия «Устройство мира»); Генетика этики и эстетики. М.: Тайдекс Ко, 2004 (Библиотека журнала «Экология и жизнь». Серия «Устройство мира»). Эфроимсон В. П. Он же Он же. Он же.

[45] BioMediale: Современное общество и геномная культура. Калининград, 2004; Эволюция от кутюр: Искусство и наука в эпоху постбиологии. Калининград: БФ ГЦСИ. Т. 1. 2009; Т. 2, 2013; Живое из неживого: философско-методологические проблемы искусственной жизни // Вестник Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2011. №2 (14). С. 20—34; . Границы живого. К проблеме онтологических оснований искусственной жизни // Философия науки. 2012. №4. С. 49—67. Булатов Дмитрий. Он же. Галкин Д. В. Он же

[46] История безумия в классическую эпоху / Перевод с франц. И. К. Стаф. М.: АСТ МОСКВА, 2010; Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2. СПб., Академический проект, 2004. Фуко М. Фуко М .

[47] Философские мысли натуралиста. М.: Академический Проект; Киров: Константа, 2013, и др. Вернадский В. И.

[48] Пандемия. Всемирная история смертельных недугов. М.: Альпина Нон-фикшн, 2020; Мир, поставленный на паузу: Страхи, надежды и реальность эпохи коронавируса. М.: CORPUS, 2020. Шах Соня. Шкляров Виталий, Беловраник Андрей.

[49] Соч.: В 5 т. Харьков: Фолио, 1997. Т.2. С. 98, 99. Камю А.

[50] Конспирологическая версия: подковоносы, панголины и Уханьский рынок морепродуктов. Режим доступа: https://aillarionov.livejournal.com>1180056.html (дата обращения 13.07.2020) Илларионов А.

[51] Пекинская вспышка коронавирусной инфекции может оказаться заразнее уханьской. Режим доступа: https://nauka.tass.ru/nauka/8731471 (дата обращения 13.07.2020).

[52] «Мокрые рынки» Китая. Готов ли Пекин закрыть их навсегда. Режим доступа:https://www.svoboda.org/a/30602325.html (дата обращения 13.07.2020). Гостев А.

[53] Конспирологическая версия: подковоносы, панголины и Уханьский рынок морепродуктов. Режим доступа: https://aillarionov.livejournal.com>1180056.html (дата обращения 13.07.2020). Илларионов А.

[54] South China Morning Post (print edition) /2020/05/07. Режим доступа: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3083211/coronavirus-may-have-jumped-humans-early-october-study-says (дата обращения 13.07.2020). Liu Zhen.

[55] . Происхождение коронавируса: единственная версия на сегодня. Режим доступа: https://aillarionov.livejournal.com> 1180056.html (дата обращения 13.07.2020). Илларионов А

[56] Уханьский институт вирусологии КНР, зафиксирован взрыв здания 7 декабря 2019 / 8 апреля 2020. Режим доступа: https://cont.ws/@valentindeg/1635837 (дата обращения 13.07.2020). Дегтерёв В.

[57] См. подробнее: . Очерк китайской культуры / пер. с кит. Фитуни О. Л. М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2019. Особенно важна здесь Глава 14 «Китайская культура и модернизация». См. там же. С. 248—264. Шэнь Чжэньхуэй

[58] Ср.: . История культуры Китая: учебное пособие. СПб.: Лань, 1998. 414 с.: илл.; : 1999; : испр. и доп.: 2003; ., испр. и доп.: СПб.: Лань, Планета Музыки, 2011. (Мир культуры, истории и философии). Кравцова М. Е 2-е изд. 3 изд. 4-е изд

[59] См. подробнее: О некоторых эпистемологических основаниях искусственной жизни // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2012. №2. С. 43—51; . Границы живого: к проблеме онтологических оснований искусственной жизни // Философия науки. 2012. №4. С. 49—67. Галкин Д. В. Он же

[60] См. подробнее: Уханьский институт вирусологии // Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уханьский_институт вирусологии (дата обращения 14.07.2020).

[61] Чем занимался тот самый Институт вирусологии в Ухани // Медуза. Режим доступа: https://meduza.io/feature/2020/05/03/ (дата обращения 14.07.2020).

[62] Cross‐species transmission of the newly identified coronavirus 2019‐nCoV / 22 January 2020. URL: https://doi.org/10.1002/jmv.25682 (accessed 14.07.2020).

[63] Андрей Илларионов: синтетическое происхождение коронавируса подтверждается. Режим доступа: https://aillarionov.livejournal.com/1176824.html (дата обращения 14.07.2020).

[64] В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека // Новости Известия. 04.06.2020. Режим доступа: https://iz.ru/1019504/2020-06-04/v genome-sars-cov-2-nashli-fragment-belka-cheloveka (дата обращения 15.07.2020).

[65] Андрей Илларионов: синтетическое происхождение коронавируса подтверждается. Режим доступа: https://aillarionov.livejournal.com/1176824.html (дата обращения 13.07.2020).

[66] Австралийский ученый предложил версию происхождения коронавируса: идеально приспособлен для заражения. Режим доступа: https://www.mk.ru/science/2020/05/27/ (дата обращения 13.07.2020).

[67] Вот и всё: Уханьский институт вирусологии занимался созданием «биологического оружия» / January 26. Режим доступа: https://rovego.livejournal.com/9397166.html (дата обращения 13.07.2020). th

[68] Трактаты о военном искусстве / Сунь-цзы, У-цзы; пер. с кит., предисловие и коммент. Н. И. Конрада. М.: АСИ: Астрель; СПб.: Terra Fantastica, 2011. С. 38—39. Сунь-цзы.

[69] Несколько слов о ноосфере // Философские мысли натуралиста. М.: Академический Проект; Киров: Константа, 2013. С. 5—14. Вернадский В. И. Он же.

Э д и п

Дальнейшую мою узнайте волю:

Приказываю, кто бы ни был он,

Убийца тот, в стране, где я у власти, <…> —

Виновник скверны, поразившей город.

Т и р е с и й

Вот как? А я тебе повелеваю

Твой приговор исполнить – над собой,

И ни меня, ни их не трогать, ибо

Страны безбожный осквернитель – ты!

[1] Софокл. Царь Эдип

Так вот она, гармония природы!

Так вот они, ночные голоса!

На безднах мук сияют наши воды,

на безднах горя высятся леса!

Лодейников прислушался. Над садом

Шел смутный шорох тысячи смертей.

Природа, обернувшаяся адом,

свои дела вершила без затей.

Жук ел траву, жука клевала птица,

хорек пил мозг из птичьей головы,

и страшно перекошенные лица

ночных существ смотрели из травы.

Природы вековечная давильня

соединяла смерть и бытие

в единый клуб. Но мысль была бессильна

соединить два таинства ее.

[18] Николай Заболоцкий. Лодейников в саду

Боги обрекли Сизифа вечно вкатывать на вершину горы огромный камень, откуда он под собственной тяжестью вновь и вновь низвергался обратно к подножию. Боги не без оснований полагали, что нет кары ужаснее, чем нескончаемая работа без пользы и без надежд впереди <…> Презрение к богам, ненависть к смерти, жажда жизни стоили ему несказанных мук, когда человеческое существо заставляют заниматься делом, которому нет конца. И это расплата за земные привязанности.

[49] Альбер Камю. Миф о Сизифе

Николай Хренов

Доктор философских наук, Государственный институт искусствознания

Человек перед лицом смерти: философско-эстетический аспект катастрофических настроений

В статье исследуются философские и эстетические аспекты катастрофических настроений в современном социокультурном поле, при фокусировании на своеобразии претворения кинематографом актуальных драматических вызовов бытия. Осмысление катастрофы происходит в широком философском ракурсе с рефлексией о соотношении созидательного и разрушительного начала в человека. При этом культура интерпретируется как преграда деструктивным процессам, стремлению человека к смерти. Автор пытается проследить механизм изживания агрессии в формах искусства. В этом плане анализируются фильмы-катастрофы: «День, когда Земля остановилась» (реж. С. Дерриксон, 2008), «Война миров Z» (реж. М. Форстер, 2013), «Человек, пространство, время и снова человек» (, реж. К. Ки Дук, 2018), «Ной» (, реж. Д. Аранофски, 2014). Аннотация: The Day the Earth Stood Still, World War Z, Ingan, gonggan, sigan geurigo ingan Noah

Ключевые слова: человек, смерть, философия, деструктивность, техника, осевое время, фармак, агрессия, фильм-катастрофа, К. Лоренц, Э. Фромм, С. Дерриксон, М. Форстер, К. Ки Дук, Д. Аранофски.

Тема, вынесенная в название статьи, спровоцирована вспышкой коронавируса, которую мы все, да что там «мы все», – весь мир переживал в начале 2020 года. Из многих проблем, стоящих в центре внимания прессы, на первый план выходила тема происхождения этого вируса. Имеет ли он природное, независимое от человека происхождение, или это – следствие ошибок и случайностей, возможных в результате вирусологических экспериментов. В связи с этим невольно вспоминается вывод Х. Ортеги-и-Гассета, доказывающего, что цивилизация (а он употребляет это понятие и как синоним культуры) была создана людьми элиты. Но элита к сегодняшнему дню, если от нее еще что-то осталось, вытесняется на периферию, и ее голос едва слышим. У руля оказываются жадные особи, преследующие собственные меркантильные цели и продолжающие развращать остальных.

Кино способно предвидеть многие драматические ситуации. Так, сначала появился фильм «Джокер» (реж. Т. Филлипс, 2019), в котором были показаны массовые беспорядки и протесты. После убийства в Миннеаполисе в мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда виртуальная реальность начала как бы воспроизводиться в самой жизни. Joker,

В период пандемии невольно вновь и вновь возвращаешься к мысли о человеке, во власти которого находится и созидательная, и разрушительная деятельность. В своих действиях человек находится ближе то к Эросу, то к Танатосу. В последние десятилетия информации о самых разных происходящих в мире катастрофах становится все больше. Горят леса, и происходит извержение вулканов. Мы получаем информацию о землетрясениях и ураганах. Падают астероиды. Разрушаются плотины, и случаются катастрофы с атомными станциями. Участилось падение самолетов. Горит даже уникальная культовая архитектура, как это случилось с Собором Парижской Богоматери. В начале мая 2020 года на металлургическом комбинате в Норильске произошла утечка 20 тысяч тонн нефти, что привело к загрязнению рек и почвы. Невольно приходит мысль: никакие внешние меры безопасности и контроля не могут уберечь от катастроф, в том числе, в силу недостаточно ответственного отношения к технике, природе, цивилизации в целом.

В апреле – мае 2020 года каждое утро c помощью всех средств информации нам сообщали об увеличении зараженных и умерших, исчисляемых десятками, сотнями и уже даже тысячами. Так и хочется сказать: цифры впечатляющие, как будто нас знакомят со статистикой, касающейся выплавки стали, возведения новых многоэтажных домов, или уборки урожая. К этому уже начинаешь привыкать, что кощунственно. Да, собственно, кровавый ХХ век с его мировыми войнами и лагерями, подготовил нас к восприятию больших человеческих потерь. И люди многое воспринимают уже спокойно, молча, с удивительным смирением. Возможно потому, что событийный общественный фон, напрямую не касающийся пандемии, нередко вызывает в человеке еще более негативные чувства.

Кто-то сказал, что советская власть кончилась в 1986 году, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Но в современном информационном обществе владеть информацией в отдельно взятой стране невозможно. Она выходит за пределы государств. Как бы не хотелось катастрофу скрыть, она мгновенно становится известной. И скрыть катастрофу в Чернобыле не удалось. А вот о взрыве водородной бомбы под Челябинском мы узнали все-таки намного позднее. Да и не воспринималось это вовсе катастрофой. Важно было испробовать новое научное открытие, обладающее фантастической разрушительной силой.

Конечно, люди каким-то образом об этих достижениях науки узнавали, реагировали, пугались. Не случайно в фильме М. Ромма «Девять дней одного года», вышедшем приблизительно в то же время, что и взрыв под Челябинском, отец героя – ученого-ядерщика Гусева, уже получившего смертельную дозу радиации во время испытаний и приехавшего перед смертью в места, где родился, – задает обреченному сыну вопрос: стоит ли это того, чтобы отдавать свою жизнь. Может быть, зря все это открыли? Кому это нужно? На другой вопрос отца, делал ли сын бомбу, одержимый ученый-ядерщик отвечал утвердительно, будучи абсолютно уверенным, что это необходимо. Вопрос, заданный старым человеком своему сыну, не был для кино конца 1950-х – начала 1960-х исключением. Испуг прокатился по всему миру и получил выражение во всех странах. Кино его не обошло. Об этом свидетельствуют фильмы А. Рене, Ф. Феллини, С. Крамера, И. Бергмана.

Можно сказать, что М. Ромм лишь затронул тему возможной катастрофы, затронул по касательной и предельно осторожно. Не возмущался и не пугал. Но он все же подводил зрителя к необходимости задуматься, в какой новой ситуации отныне ему придется существовать. А вот американский режиссер С. Крамер чуть раньше, а именно, в 1959 году снял фильм «На последнем берегу» (), в котором есть уже не только предчувствие катастрофы, но виртуально воспроизведена и сама катастрофа, и посткатастрофическая ситуация. Столкновение государств с применением атомного оружия произошло. Последствия апокалиптические. Американские города напоминают грандиозные кладбища. На улицах нет людей. Все погибли от радиации. Но на земле пока остались некоторые места, куда радиация дойти не успела. Не дошла она еще до Австралии, где находится американская подводная лодка. Но туда радиация тоже дойдет. Через несколько месяцев. Ее ждут. On the Beach

Герой фильма – преуспевающий морской офицер – должен отплыть на этой лодке в разведывательную экспедицию в поисках не затронутых радиацией мест. Дома остается жена и маленький ребенок. Он знает, что они погибнут от лучевой болезни, и пытается жене объяснить, какие препараты следует принять, чтобы не мучиться. Что касается командира подлодки, то его семья, остававшаяся в одном из американских городов, уже давно погибла. Жители австралийского города знают, что через несколько месяцев их тоже настигнет смерть. Но они еще задают друг другу вопросы о том, почему разразилась война и кто в этом виноват. Она могла начаться случайно, ее мог начать кто угодно, ведь в мире накоплено столько оружия… Запоминается фраза «Господи, помоги нам понять, почему мы себя истребляем». На площади, где собираются обреченные жители, висит плакат «Есть еще время, брат». Собственно, этой надписью фильм и закончится. Что же касается подлодки, то результаты разведки ни к чему не приводят. Мест на земле, где нет радиации, уже не осталось. Моряки направляются в сторону Америки. Если уж умирать, то лучше в родных местах.

В фильме «Причастие» (реж. И. Бергман, 1962) к герою-пастору приходят муж и жена из рыбачьего поселка. Муж молчит, за него говорит жена. Ее муж, рыбак, прочитал в газете, что в Китае испытывается атомная бомба. По признанию жены, с тех пор мужем овладел страх, и он от него не может никак избавиться. Пастор решает поговорить с несчастным рыбаком, рассеять его страх, и назначает ему встречу. Рыбак приходит на эту необычную встречу, во время которой пастор признается, что утерял веру в бога и самому себе кажется беспомощным и одиноким, не способным помочь другим. То есть, исповедуется уже не рыбак пастору, а сам пастор рыбаку. Nattvardsgästerna,

Рыбак в ужасе уже не от перспективы атомной войны, а от признания пастора, и порывается его покинуть. Утрачивая веру, пастор не только не способен помочь простому человеку, поддержать его в его отчаянии, но не может справиться и с собой. И. Бергман имеет в виду то, что утрата веры по своей значимости может быть приравнена к взрыву бомбы. Ведь и решение об использовании бомбы будут принимать люди, утратившие веру, циники. Бомбу еще, возможно, применять и не будут, а вот вера уже покидает людей. И это причина начинающегося ада. В финале фильма служба в костеле начинается, но верующих в нем нет. Не придет на службу и рыбак. Он покончит жизнь самоубийством.

Прошло много лет, но вопрос старого человека в фильме М. Ромма не перестает быть актуальным. И даже если информация о катастрофе уже не наталкивается на препятствия как в художественных, так и в нехудожественных формах, то как она подается? Как она оформляется? Выходит ли на первый план ее эстетическая обработка или такая возможность вообще не принимается во внимание? При этом известие о катастрофе может подаваться чисто информационно, но может – и с авторской точки зрения. Возможна подача, в первую очередь, нагнетающая страх, когда вакханалия разрушения превращается в самоцель. Последняя тенденция если и не является абсолютной, то все же весьма распространена в экранных искусствах. Она и будет нас интересовать. Как демонстрация, восприятие и воздействие катастрофы на экране могут дать нам нечто такое, что может помочь понять человека?

Катастрофа на экране и стихия деструктивности

Первыми начали обращаться к катастрофам американские кинематографисты, что не удивительно, ведь катастрофа может быть успешно продаваемым товаром. Со временем катастрофа на экране превращается в специфический жанр.

Первым фильмом такого рода, который мне пришлось увидеть много десятилетий тому назад, был американский фильм «Ад в поднебесье» (реж. Дж. Гиллермин, 1974). Речь в нем идет о пожаре в одном из американских небоскребов. (Кстати, пожар во Всемирном торговом центре, происшедший в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, будет воспроизведен в фильме Оливера Стоуна «Башни-близнецы» / 2006 года). Фильм Д. Гиллермана производил неизгладимое впечатление. Такого рода фильмам стали подражать и у нас. Появился «Экипаж» (1989) А. Митты, а потом тот же сюжет был воссоздан в одноименном фильме Николая Лебедева 2016 года. Можно сказать, что к сегодняшнему дню наши кинематографисты этим жанром тоже овладели. The Towering Inferno, World Trade Center