Полная версия:

Страницы культурной жизни 300 лет Екатеринбурга

1842 стал последним годом жизни екатеринбургского архитектора Михаила Павловича Малахова, спроектировавшего за тридцать лет работы в городе ряд известных зданий, включая усадьбу Харитоновых -Расторгуевых, здание Гранильной фабрики, собственный дом, дома Рязановых, реконструировавшего дом начальника Горных заводов Уральского хребта.

В сороковые годы девятнадцатого века Екатеринбург стал одним из крупнейших центров выплавки металла и металлообработки в стране. Сюда перенесли резиденцию Главного начальника уральских горных заводов, который к середине века уже фактически единолично управлял городом. Недаром занимавший этот пост генерал В. А. Глинка заявлял, что он «царь и бог Уральского хребта».

Глава 6. РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА

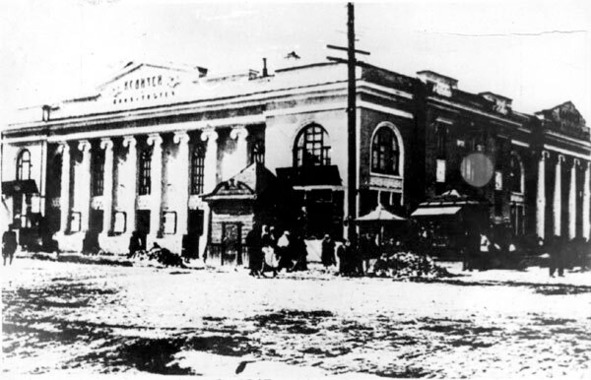

Ноябрь 1843 г. стал временем рождения Первого городского театра. В пустовавшем цейхгаузе Александровского горного госпиталя (ныне – Воеводина, 5, здание ЕМИИ) 5 (17) ноября состоялись премьеры оперы «Женщина-лунатик» и водевиля «Ножка». Оперу М. Беллини отличала нежная музыка и захватывающий сюжет. Поставил это приехавший накануне из Казани режиссер, актер и антрепренер Павел Алексеевич Соколов. Романтично и страшновато, когда твоя избранница оказывается… сомнамбулой. В конце многие в зале плакали от радости. «Ножка» – типичный русский, переделанный из французского. Как говорится, смесь французского с нижегородским. Здесь взошла звезда актрисы госпожи Евдокии Ивановой, ставшей первой екатеринбургской профессиональной драматической актрисой, оперной певицей, примадонной.

Городским властям труппа Соколова (всего тогда в ней было шестнадцать актеров и восемь музыкантов с дирижером) необычайно понравилась и ее попросили остаться здесь навсегда, что было сделано. И через два года для актеров и зрителей было на Главном проспекте возведено капитальное каменное здание. Народ, который позажиточнее, повалил на спектакли толпой. Хотя много было и таких, кто считал «кеатр» бесовским развлеченьем. Актрису Евдокию Иванову искренне полюбили. Заказывали с нее карандашные портреты к радости обитателя Плотинки Лёньки Смирнова. Один раз какой-то восхищенный зритель из купцов на выходе встретил актерку с огромным венком живых цветов и золотыми сережками в подарок. Так и другим купцам да офицерам молодым понравилось – стали также шиковать!

Первый городской театр

Родилась Евдокия Алексеевна Иванова, сначала попросту Дуняша, в 1810 году в с. Спасское-Лутовиново в семье крепостных помещицы Варвары Петровны Тургеневой, матери И. С. Тургенева, будущего великого русского писателя. Играла в крепостном театре Тургеневой, выучившись сначала в актерской школе этого театра. Тургенев был в нее влюблен. С 1826, после блистательно исполненной партии Анюты в опере «Мельник, колдун, обманщик и сват» Иванова стала солисткой и исполнительницей центральных ролей. Исполненные ею в начале тридцатых оперные арии, роли в водевилях и драмах на театральных подмостках Воронежа, Тамбова, Саратова, Симбирска принесли актрисе шумный успех. В начале сороковых Соколов выкупил актрису на волю и женился на ней. С 1843 Евдокия Иванова и весь театр Павла Соколова навсегда связали свою жизнь и творчество с Екатеринбургом, многие годы даря горожанам и гостям города часы радости и катарсиса. В труппе было 30 актеров и 15 музыкантов. Ездили с гастролями в разные города уральские – Ирбит, Пермь… Ирбитская ярмарка была тогда после Нижегородской крупнейшей в России. В комической опере «Черное домино или таинственная маска» – Д. Обера на либретто Э. Скриба – Евдокия играла аж три роли – Амину, Анджелу и Анхен. И всегда ее встречали, сопровождали и провожали со сцены горячие аплодисменты зала. Она дожила до следующего века, прожив девяносто четыре года, а кто-то утверждал, что и вовсе сто пять. В любом случае Павел Соколов, Евдокия Иванова и их собратья основали первый в истории Екатеринбурга театр и за это поклон им от современников и благодарных потомков. Кстати и Романовские, и Лобановы тоже вышли из крепостного театра Тургеневой и потом блистали на сцене Екатеринбурга. В 1845, построенный на средства Рязановых под нажимом генерала Глинки по проекту архитектора Карла Густавовича Турского (он пришел на смену деревянному зданию сорок третьего года постройки) на углу Главного и Вознесенского проспектов, был целиком каменным и имел зрительный зал на шестьсот двадцать пять зрителей.

В 1847 город посетил английский путешественник и художник Томас Аткинсон. Неизвестно посвятил ли свои акварели Екатеринбургу, но в целом город впечатление на него произвел более чем просто благоприятное. Его приятно удивило, что значительное число частных зданий спроектировано и выстроено с таким изяществом, вкусом что с полным правом могли бы занять место в каждом крупном европейском городе.

А в сорок восьмом году в Екатеринбурге случилась большая беда – холера. От завезенных в город фруктов видимо. Многие померли. В первых числе – главный врач горного правления доктор Вульф. Причем не на службе вовсе. Марк Генрихович отведал тех фруктов, коими угощали на балу у избранного накануне городским головой Аникия Терентьича Рязанова. Зала, как всегда у Рязановых, переполненная высокими гостями, сверкала и переливалась, оркестр играл «Белую даму». Фрукты – персики, виноград, гранаты и прочие выглядели очень аппетитно. Доктор отпробовал и вскоре почувствовал себя нехорошо. Кто бы мог подумать!

Глава 7. СЕРЕДИНА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА

В «Путевых записках из Петербурга в Барнаул» этнографа и журналиста Павла Ивановича Небольсина немалое внимание уделено и Екатеринбургу конца сороковых, изданных в 1850 году. О городе тех лет гость пишет с искренней симпатией. Он замечает, что уральские люди, в домах которых довелось останавливаться не встречают будущего постояльца с мрачным видом или не стоят, потупя взор, а радушно приглашают войти, заводят беседу и с интересом слушают, задают правильные, умные вопросы. В городе несколько пожарных команд. Даже в селах окрестных есть сельские пожарные команды. И железные дороги (чугунка) здесь далеко не новость, хоть и служат они для перевозки пассажиров, а не руды и грузов. На заводах немало образованных, причем не только из числа отставных чиновников или иностранцев, но и из так называемых «заводских людей». Гранильная фабрика занимается отделкою и «артистической обработкою драгоценных и разноцветных камней». Таких фабрик всего только три в империи – Петербургская, Колывановская и Екатеринбургская, «они находятся в ведении Кабинета Его Императорского Величества».

Вазы, чаши, камеи, которые «ничем не уступают римским» – всё это изделия «русского ума, русской руки» (С.35). И вообще «город «заселен артистами и художниками» (Там же). Зимний сезон января 1849 был замечателен «усиленным набегом артистов разных искусств, акробатов, вольтижеров и проч. … не говоря уже о театре, который не прерывает своих представлений» (С.36). Здесь тогда гастролировали французская виолончелистка Элиза Христиани, пианист Пуччи, фокусники – ученики Бартоломео Боско, калабрийские музыканты.

Началась работа в городе молодого художника Монетного двора Алексея Корзухина, позже окончившего в Петербурге Академию художеств и ставшему одним из известнейших русских живописцев бытового жанра. В 1854 -1855 художник написал портрет известного в ту пору начальника Уральских горных заводов, генерала В. А. Глинки.

П.П. Аносов, металлург

13 мая 1851 года умер от ангины выдающийся русский уральский металлург П. П. Аносов, открывший спустя века казалось бы давно утраченные секреты булатной стали. Аносовские клинки, производимые отныне на Уральских горных заводах не только не уступали легендарным дамасским, но и превосходили их в прочности (дамасские не гнулись, наши при необходимости могли изгибаться колесом и потом как ни в чем ни бывало распрямляться в исходную позицию. В 1838 еще году Аносов получил золотую медаль за технологию производства кос в Златоусте и близ Екатеринбурга. Приезжал в Екатеринбург осматривать работу кричного молота английского производства, остался недоволен (всего 70 ударов в минуту) и предложил модель молота своей разработки (от ста до ста тридцати ударов в минуту).

В 1855 после смерти Николая Первого на престол взошел Александр Второй. И Екатеринбург был искренне рад новому государю, словно старому доброму знакомому. Давно ли юношей был здесь, а теперь, глядите, вон кто, хоть того и следовало ожидать.

Осенью 1856 в Екатеринбурге побывал путешественник и художник-график Уильям Споттиствуд. Он родился в Шотландии, учился в Итоне, хоть и не закончил. Много путешествовал. В 1857 году в Лондоне была издана его иллюстрированная книга «Путешествие на тарантасе по восточной России осенью 1856». Здесь написано и о Екатеринбурге, включая и иллюстрации автора «Вид на Вознесенский храм» и «Панорама города».

В 1857 разорился родоначальник Екатеринбургского театра Соколов. Теперь его сменяли другие антрепренеры и режиссеры.

Пятидесятые годы начались оптимистически, а закончились почти трагически. Золотой век столь же быстро оборвался, сколь и возник. «Оставив после себя, – как сказал потом Д. Н. Мамин-Сибиряк, – тяжелое похмелье». На поверхности залежи золота кончились, а есть ли что глубже – не факт. Надо как следует вложиться заново. И наши промышленники-миллионеры вошли в большой расход, дело затянулось и конца не видно. Теперь фактически каждое крупное предприятие оказалось опутано многочисленными тяжбами. исками, спорами. Конкурентами уральских золотопромышленников явились коренные сибиряки, поздно к этому делу проснувшиеся, но теперь твердо устремившиеся отыграть упущенное. Тит Зотов, племянник Г. П. Зотова, прямой и энергичным первым пал жертвой в зтой экономической, за ним последовали и другие уральцы. «Золотой ураган улетел, не оставив после себя даже следов, вернее сказать не оставив ничего, кроме разрушения», – отмечал Мамин-Сибиряк19. Выжил, удержался на плаву, хоть и не без потерь разве что А. Н. Рязанов. Немало состоятельных старообрядцев перешли в единоверие, представляющее собой некий компромиссный вариант с официальным православием. Признавались действующие церковные иерархи. Остальное ограничивалось чисто внешними моментами.

В сущности потомки былых раскольников в огромной своей массе были верны староотеческой вере, но во внешнем жизненном обиходе многие, так сказать, осовременились, обевропеились. Стали водить дружбы с известными образованными модными людьми, читать литературные новинки, посещать театр.

Глава 8. ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

Отмена в России крепостного права кардинально изменила и жизнь Екатеринбурга, всего Урала. В классическом виде Урал крепостного права не знал, но здесь до 19 февраля 1861 царило пожалуй худшее из проявлений российского крепостничества – посессионое право. Приписная рабочая сила эксплуатировалась самым нещадным образом.

По-тихому вспоминали за век с лишним жертв горнозаводского произвола. Особенно подлые истории были связаны найденным золотом. В далеком 1724-м насмерть запороли, верхнейвинскую жительницу, золотым ею найденным полуторокилограммовым самородком лечившую тамошний народ. В горную канцелярию Екатеринбурга поступил донос, что в Верх-Нейвинском заводе некая баба Алёна лечит людей и животных железным камнем желтого цвета. Об этом узнал сам Акинфий Никитич Демидов. Ему надо было узнать где именно был найден самородок, забрать его, заставив при этом женщину молчать. Когда из Екатеринбурга в Верхнюю Нейву прибыли офицер с солдатами, баба Алёна уже умерла под розгами, ничего не сказав и самородка не отдав.

Сорок лет спустя, в 1764 году Невьянского завода Прокофия Демидова приписной Алексей Федоров нашел золотоносную жилу и нашел пути сообщить об этом в столицу. Прокофий изрядно промотал доставшееся ему состояние и продал завод Савве Собакину (Яковлеву). Новый хозяин завода испугался этой находки, чреватой отъемом завода и окрестной земли в казну и упрятал Федорова в заводской каземат (отловили на Ирбитской ярмарки и бросили в тюрьму Невьянской башни) безо всякого суда аж на… тридцать с лишним лет. Сюжет даже похож на «Графа Монте-Кристо», но при этом совершенная реальность. Изувеченного человека через тридцать с лишним лет обнаружили случайно. Началось было следствие, но быстро закончилось. Хозяин завода «уладил» всё обычным путем. Никто не ответил за незаконное на три десятилетия лишение свободы человека. О Кате Богдановой уже было сказано, история не столь трагичная, но тоже отвратительная.

Золотодобыча на Урале в 19 в.

Рухнула горнозаводская империя – некое государство в государстве – прочно стоявшее на по сути даровой рабочей силе десятков тысяч приписного населения. Раньше державшаяся на страхе, трепете, беспрекословной дисциплине, эта система как -то вдруг обмякла и стала на глазах терять величие и мощь. В 1863 купечество, десятилетиями стесненное в своих делах этим административным давлением, добилось его отмены. И Екатеринбург из столицы Хребта Уральского превратился в один из уездных центров Пермской губернии. Для престижа города это поначалу был заметный минус, зато для раскрепощения экономики и частной жизни горожан в этом был серьезный плюс. Исполнилось полвека организованной в 1811 и ставшей известной по стране Екатеринбургской гранильной фабрике. Здесь мастерами-умельцами создавалась самоцветная мозаика, вазы, вещи с рельефным рисунком. Директора фабрики Я. В. Мор, И. И. Вейц, сменивший его П. И. Маклашевский и его помощник А. И. Лютин были отличными организаторами производства, знатоками производства, благодаря им фабрика не закрылась, не раз переживая за эти полвека трудные времена. Лютин был и художником, медальером. Малахит, его добыча становятся предметом пристального интереса столичной чиновной бюрократии, предпринимателей разного толка, горячей конкурентной борьбы. Среди борющихся были варшавский землевладелец Е. М. Кониаро, ярославские купцы Труновы, водочный магнат А. Ф. Поклевский-Козелл, предприниматель и художник А. К. Денисов-Уральский. О Екатеринбурге и Екатеринбургской гранильной фабрике очень положительно в своем труде «Земля и люди» высказался видный географ Э. Роклю.

Шестидесятые стали временем укрепления и распространения екатеринбургских образовательных учреждений, в том числе – и для женской части населения. Первый женский пансион в городе открыла в 1841 некая мадам Авдотья Штикель, здесь обучались 22 девочки. Но через три года за невостребованностью пансион закрылся. В 1844 дочерью губернского секретаря девицею Юст был организован «Частный для девиц пансион», просуществовавший около пяти лет. Три частных женских пансиона существовали и в пятидесятые годы. «Все эти заведения, – писал Д. Н. Мамин-Сибиряк, – имели временное значение и погибли в непосильной борьбе с равнодушием тогдашней публики, но за ними мы должны признать ту несомненную заслугу, что именно эти частные попытки расчистили почву и подготовили путь к открытию настоящего женского учебного заведения»20. Декабрь 1860 года был рекордно холодным со средней температурой -23,6 градусов. В 1861 в городе была открыта мужская гимназия. И в том же году было открыто женское училище (с 1862 – дающее среднее образование), а в 1863 благотворители -предприниматели пожертвовали женскому училищу двухэтажный каменный дом. При Новотихвинском женском монастыре в 1864 организовано четырехклассное училище с приютом для сирот из духовного звания. Появилась на Главном проспекте в 1863 фотография И. А. Терехова. В феврале -марте 1863 он много поработал на Ирбитской ярмарке, и его с его работой начали узнавать. Во многом же эти годы стали временем опустошений и шатаний, когда старые порядки и организации разрушились, а новые еще не народились. Что тогда налаживалось более или менее основательно, так это хлебная торговля, стеариновое производство, суконное производство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Татищев В. Н. Избр. произв. Л., 1979. С. 92

2

ГАСО, оп. 12, д. 449, л. 12

3

ГАСО, оп.1, д. 2321, л. 963

4

Оп. 1, д. 624, т. 1, л. 18

5

Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 240

6

Исторические записки капитана Ф. И. Страленберга. М., 1986

7

Гмелин И. Г. Путешествие в Сибирь. Пер. с нем. Д. Ф. Криворучко. Соликамск, 2012

8

Гмелин И. Г. Там же

9

Отрош Ж. Ш. Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 году. Т.1. Париж, 1768

10

Аксенов А. И., Овчинников Р. В., Прохоров М. Ф. Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. М.: Наука, 1975

11

РГАДА. Ф.20, оп.1, д. 467,ч.10, л.113, 126

12

Биллингс И. И. Путешествие капитана Биллингса. М.,1802; Злоказов Л. Д. Старый Екатеринбург: город глазами очевидцев. Екб, 2000.С.75

13

Радищев А. Н. Записки путешествия в Сибири 4,8,15 декабря // Радищев А. Н. Полн. собр. соч. СПб, 1909.Т. 2. С. 359—360

14

Там же. С. 360

15

Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2003

16

Бурнашев В. П. Наши чудодеи. СПб, 1875

17

Афанасьев В. В. Жуковский. М.: Мол. гвардия, 1986. С. 226 – 227

18

Соколова Т. В Екатеринбурге поймали банду поджигателей // Областная газета.2016, 24 сент.

19

Екатеринбург, 1889 год. Екб, 1889

20

Мамин-Сибиряк Д. Н. Исторический очерк

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов