Полная версия:

Страницы культурной жизни 300 лет Екатеринбурга

Наверно в 1790 или даже ранее ушел из жизни Митяйкин друг, бывший лишь на год младше Екатеринбурга, Нефёд Фёдорович Жуков. Старшего его брата Якима Фёдоровича следы где-то затерялись. А сын Нефёда – Спиридон, купец второй гильдии – родившийся в 1757, торговал на Главной торговой площади мясом и кожами. Две небольшие лавочки имел. Да вот простудился Спиридон, да помер в 1805, сорока восьми годов от роду. Обоих коллежский советник Дмитрий Петрович Левзин проводил на староверческое кладбище в последний путь. Оба крепко веровали в бога, больших грехов за ними не водилось, наверно обрели себе Царствие небесное и взирают оттуда на столь знакомую им, но всё же потихоньку обновляющуюся жизнь екатеринбургскую. Сын Спиридона Нефёдовича – Кондратий, купеческий сын, родился в 1787 – человек серьезный, с головой. Заплатил за батюшку какие было долги, а вот в гильдию взносы платить не стал (иначе не на что хозяйство, дела обновить) и в 1808 (двадцати одного года от роду) съехал из купеческого звания в мещане. Тогда такое не в редкость было. Даже Рязановы – отъявленные богачи и давние приятели Жуковы – не раз съезжали в мещане и спустя время вновь возвращались в купечество. В 1823 Екатеринбург отметил свое столетие. Городским головой стал второй раз Лука Михайлович Тарасов (первый раз он был в 1817 – 1720). А одним из депутатов Екатеринбургской городской Думы стал 36-летний Кондратий Спиридонович Жуков, внимательный к делам и людям родного города. Гласный от мещан – самого многочисленного сословия нашего города, как, впрочем, и других больших и малых российских городов.

Глава 4. ПРИЕЗД АЛЕКСАНДРА ПЕРВОГО И ЭТАП ДЕКАБРИСТОВ

В сентябре 1824 Екатеринбург пережил потрясающее событие – приезд государя Александра Первого. На заседании думы 16 сентября, в котором участвовали гласные (депутаты) – от гильдии Тихон Гилев, от цехов Кирила Сюрин, от мещан Кондратий Жуков, городской голова Лука Тарасов. Отмечалась недостаточное подготовление города к приезду государя. Рыночные площади не посыпаны песком, не заровняны ямы, не снесены старые мясницкие лавки и часть изломанного моста через реку Исеть, не придано приличного вида дому для незаконорожденных и богадельне, невыкрашено палевой краской здание училище. Дума поручила гласному К. С. Жукову решительно ускорить подготовку к встрече и представить город в глазах государя самым достойным образом. Жуков старался с утра до ноги и город подготовил. Накануне визита в городе был выстроен новый деревянный мост через Исеть, позже названный Царским.

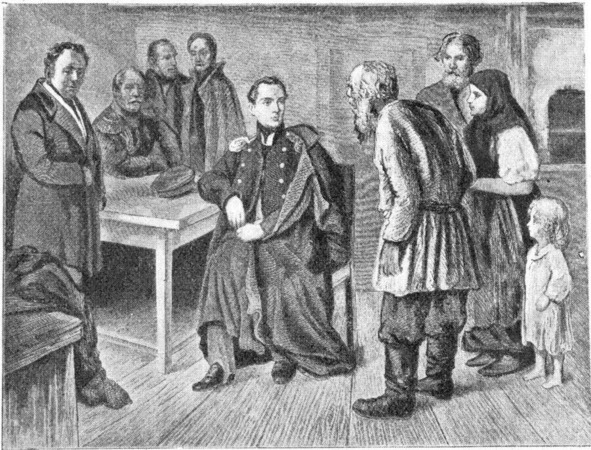

И вот 25 сентября в Екатеринбург прибыл государь император Александр Первый. Он въехал в город «сопровождаемый колокольным звоном и радостными восклицаниями восхищенного народа». В свите государя знающие люди узнавали барона И. И. Дибича, лейб-хирурга баронета Я. В. Виллие, лейб-медика Д. К. Тарасова и других. «Государю императору неугодно никаких встреч, – сообщалось в разосланном по маршруту царского следования циркуляре, – как со стороны начальников губерний, так и земских чиновников». Поэтому торжественность встречи небывало высокого гостя как-то причудливо переплетались с некоей сдержанностью, камерностью. Городской голова Л. М. Тарасов, промышленник (и будущий голова) П. Я. Харитонов, депутат К. С. Жуков, были представлены государю и с поклоном приветствовали его. За три дня царь посетил Гранильную фабрику, побывал на Монетном дворе, золотосплавочную лабораторию, Нижне-Исетский завод (входящий в Верх-Исетский заводской округ), госпиталь этого завода, а также Березовский и Пышминский заводы. На Нижне-Исетском заводе его владелец корнет в отставке Алексей Иваныч Яковлев и в особенности управляющий заводчика Григорий Федотыч Зотов очень впечатлили государя эффективным ведением производства и огромными прибылями предприятия. На сюжет посещения этого завода позже живописец Алексей Иванович Корзухин картину написал.

Александр I на Нижнеисетском заводе, худ. А. И. Корзухин

Его величество долго с глазу на глаз увлеченно беседовал с Зотовым. На «вы» его называл. Как можно достичь таких результатов просто уму непостижимо. При участии опытного мастера государь отковал на заводе у одного из горнов два гвоздя, а у другого горна отковал топор. И о госпитале заводском Александр Павлович сказал: «У корнета Яковлева есть такой прелестный госпиталь для рабочих, у российского императора нет такого для своих солдат». На гранильной фабрике его величество поучаствовал в украшении рельефом чаши из яшмы. Потом вазу украсили золоченой оправой с надписью: «Государь император Александр Павлович во время посещения своей Екатеринбургской гранильной фабрики 26 сентября 1824 года соизволил участвовать в обработке и украшении сей чаши». Остановился Александр Павлович в доме П. Я. Харитонова, просторном и величественным. Дальше царь отправился на Березовские золотые прииски, по пути посетив поселение Шарташ и там староверческую часовню. Александр Павлович был учтив, внимателен и обещал ревнителям «древлего благочестия» значительных шагов им навстречу. Так бы и произошло, проживи после сего государь хоть чуть подольше. Расставались тепло, можно сказать дружески, даже государь расчувствовался. В целом материальные и духовные ценности жизни и культуры монарху понравились.

Полюбили многие, очень многие екатеринбуржцы государя Александра Первого Благословенного. И поэтому когда пришло известие о его смерти в совсем не старом возрасте, это прозвучало как гром среди ясного неба. Люди плакали. Восшествие на трон Николая Первого восприняли настороженно. С вниманием и неявным сочувствием узнали о декабристах. И простой народ, хоть далеко не поголовно, но отчасти сочувствовал сердешным.

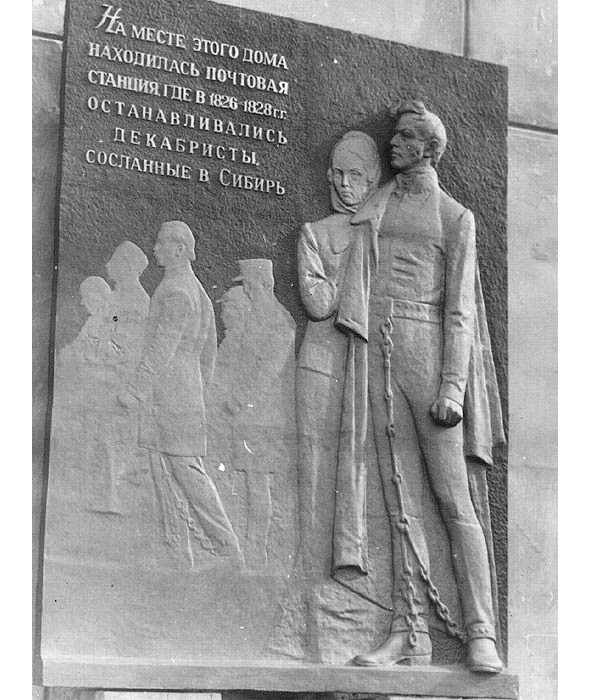

Первая партия отправленных в Сибирь через Средний Урал декабристов добралась до Екатеринбурга 2 августа 1826 года. Город был одним из самых крупных этапных пунктов следования осужденных. Они ехали в кандалах, останавливаясь только на ночлег, да на смену конвоирами лошадей. Осужденных подвозили в сопровождении фельдъегерей и жандармов к флигелю дома Гилевых на улице Колобовской, где тогда находилась почтовая станция. Здесь останавливались Сергей Волконский, Сергей Трубецкой, Матвей Муравьев-Апостол, Иван Пущин, Иван Якушкин, Евгений Оболенский, Вильгельм Кюхельбекер, Александр Якубович, Александр Бестужев (Марлинский) и другие. Так продолжалось до 1828 года. Большинство декабристов проследовало этим путем, через Екатеринбург. Этим событиям посвящена мемориальная доска с барельефами авторства скульптора Владимира Егоровича Егорова.

Декабристам мемориальная доска, ск. В. Е. Егоров

И город с сочувствием, даже теплотой встречал недавних мятежников. Муравьев-Апостол, появившийся здесь осенью 1827 вспоминал: «Тут останавливались у почтмейстера, принимавшего нас с особым радушием. После краткого общения в зале открылись настежь двери в столовую, где был накрыт роскошно обеденный стол. Собралось всё семейство хозяина, и мы, после двухлетнего тяжкого и скорбного заточения, отвыкшие от всех уже удобств жизни и уставшие от томительной дороги, очутились нежданно-негаданно посреди гостеприимных хозяев, осыпавших нас ласками и непритворным радушием. Осушили бокалы за наше здоровье». Этим путем вслед за мужьями проследовали и жены декабристов, в том числе Мария Волконская, Екатерина Трубецкая, Полина Анненкова-Гебль. Среди встречавших декабристов была Наталья Алексеевна Колтовская, полковница, дама эмоциональная, интересная, хотя и с репутацией особы весьма экстравагантной. Немного позже помогал В. К. Кюхельбекеру и некоторым еще декабристам начальник Уральских горных заводов генерал В. А. Глинка.

Наш Дмитрий Петрович Левзин тоже искренне сочувствовал декабристам (ненавидя крепостное право и вековое издевательство на простым народом – кормильцем всей огромной страны) доживая свой долгий век в имении мужа дочери под Москвой. До последних дней читал журналы и газеты, обсуждая вопросы политики. В 1827 обер-бергмейстер и коллежский советник в отставке Левзин отошел в мир иной на 91-м году жизни.

Среди предметов небольшого архива покойного господина советника были найдены одно видимо некогда отлитое его высокоблагородием в юные годы из чугуна блюдо с рельефами совы, медведя и лисицы. Рисунки бунтовщиков-пугачевцев и портрет художника и учителя знаменования Абрамова. Да красками же изображенный на соломенной крыше нахохленный сизый голубь. Несколько неотправленных писем на высочайшее имя государя Александра Палыча, да в Берг-коллегию.

После кончины игуменьи Таисии настоятельницей Ново -Тихвинского женского монастыря стала игуменья Александра, возглавлявшая монастырь более тридцати лет. В миру Анастасия Ивановна Неустроева, родом из -под Ирбита, она была искусной мастерицей, умевшей и любившей ткать тонкие узорчатые полотна всей округе на заглядение. При ней здесь была открыта своя иконописная мастерская.

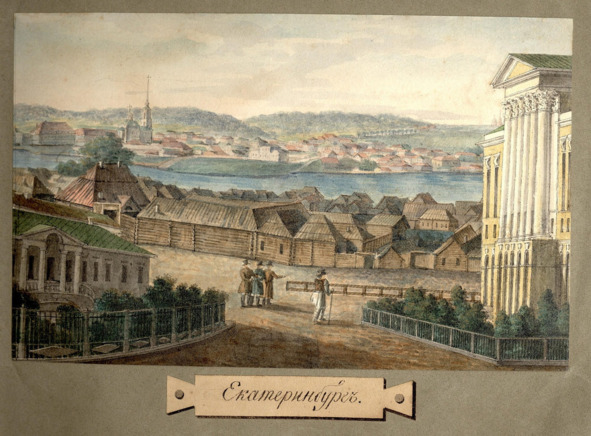

В двадцатые годы в Екатеринбурге и окрестностях его побывал и художник, издатель Павел Петрович Свиньин. Акварели Свиньина запечатлели тогдашний вид дома Харитоновых-Расторгуевых и напротив стоящего дома Зотова.

Дома Хариторова и Зотова, худ. П. П. Свиньин. 1824

Свиньин привез с собой в качестве небольшой выставки тонкие акварели с видами российских городов – Оренбурга, Вятки, Смоленска, Дерпта и т. д. Всем повидавшим эти картинки они нравились однозначно. В своем петербургском доме Свиньин показывает как собственные работы, так и полотна Левицкого и Боровиковского. Злые языки о Свиньине судачили, что он – любитель чужими руками жар загребать и присваивать своему перу едва ли не всё, что плохо лежит, а также имел «склонность к сенсационным вымыслам». Что якобы сам он – художник слабый, но умеет водить за нос своих значительно более талантливых в изобразительном искусстве знакомых и друзей, втягивая их немного помочь ему изобразить кого небо, кого башню, кого реку и прочее. С миру по нитке16. Осенью 1828 в городе побывала экспедиция физико-химика, метролога, профессора Казанского университета А. Купфера. В составе экспедиции был Карл Клаус, оставивший как художник в память о пребывании здесь виды Екатеринбурга того времени. Позже эти рисунки нашли свое место в атласе книги А. Купфера. Путешествие на Урал в 1828 году. Париж, 1833.

При поддержке Я. М. Рязанова городским головой в 1826 был избран Петр Яковлевич Харитонов. Однако в 1829 он, некогда удостоенный высочайшего благоволения Александра 1, оказался фигурантом уголовного дела против другого отмеченного бывшим государем заводского деятеля – Григория Федотыча Зотова. Мария, старшая дочь была замужем за сыном Харитонова Александром, а молодые люди в заводские дела отданного им в собственность Кыштымского завода совсем не вмешивались, поручив всё Зотову-старшему и тот «по-родственному» рьяно заводом этим стал рулить. Заводские рабочие подвергались невыносимой эксплуатации, при этом всякое их коллективное недовольство трактовалось как бунт. Дело о неповиновении заводских людей рассматривал екатеринбургский уездный суд. Условия заводской жизни и работы были просто жуткими, только вот как достучаться до судейских, стоящих на стороне заводчиков и не желающих от этого отклоняться даже под воздействием фактов, свидетельств. Оттого и боится простой народ судиться. Что толку, последнего лишишься, а то и самой жизни. Приписные крестьяне одного из сел через своего поверенного Морозова подали жалобу, но суд сделал вид, что не поверил поверенному, нарек его «нарушителем тишины». Его приговорили аж дважды к жестокому телесному наказанию и к тому же четыре месяца держали в кандалах. Подавались жалобы от Седельщикова, потом найденного мертвым в лесу, крестьянина Батина, женки Назаровой… Батина посчитали якобы сумасшедшим, женку Назарову четыре месяца держали под караулом, вынуждая отказаться от привезенной ею жалобы. Выплавка железа и добыча золота при Зотове приумножились, но серьезные результаты были достигнуты не путем использования машин, применения новых технологий, а путем чудовищного выжимания из людей последних жизненных сил. Главным театром были золотые сойминские промыслы, где было организовано даже собственное «кладбище для скоропостижно умерших». Не было никаких следов христианского попечения о людях, коих можно было сравнить разве что с каторжниками или неграми. Приезжали проверяющие, а уезжали сытыми и подразбогатевшими. Но заводчикам не повезло. После этих сальных коррупционеров напоследок уже в качестве проверяющего приехал граф Александр Григорьевич Строганов, распутавший этот мерзкий коррупционный узел. Он не хотел широкой огласки этого дела, но в остальном свою миссию выполнил блистательно. Раскопал и выявил всё как было. Зотов, а с ним и Харитонов хоть и избежали каторги, были морально и социально раздавлены. И умерли в ссылке в чухонском Кексгольме, не вынеся позора и разорения. Харитонов к этим ужасам отношения не имел, но был наказан, что не интересовался жизнью завода и его людей, отдав всё на милость этого «кыштымского зверя».

Работные люди на заводе

В двадцатые годы на Среднем Урале стали находить залежи платины. Ранее этот драгоценный металл обнаруживали только на западном полушарии – в Южной Америке, что вызвало немалый интерес в мире. И ученых – геологов, географов, металлургов это, конечно же, тоже взволновало. Впервые платину обнаружили в уральском рассыпном золоте. Россыпи платины были найдены под Нижним Тагилом вблизи завода тайного советника Николая Никитича Демидова в 1824, а в следующем 1825 г. началась их промышленная разработка. В июле 1827 под Тагилом нашли крупный самородок. Самый крупный платиновый самородок в мире на то время. Как-то наособицу, за десятки верст от платиновых россыпей. Этот или другой внушительных размеров слиток был подарен знаменитому немецкому географу, натуралисту барону Александру фон Гумбольдту.

3 июня 1829 в город прибыла возглавляемая Гумбольдтом научная экспедиция. От российского Горного департамента к экспедиции был прикомандирован инженер Дмитрий Меншенин. В детские годы будущий ученый жил в Екатеринбурге и рад был вспомнить город детство. Вновь увидеть, зарисовать. Гумбольдт хорошо рисовал. Совершив большое путешествие по Уралу, барон и академик описал богатейшие ресурсы этого края и его мощный промышленный потенциал. Встречали барона и академика пышно, радостно. По возвращении в Пруссию Гумбольдт опубликовал сочинение «Центральная Азия», значительно обогативший представления географов о России. Гумбольдт был человеком очень обаятельным, компанейским, мог выпить и попеть за столом. И встретившим его екатеринбуржцам несомненно понравился. Не обошлось и без невеселого для Гумбольдта курьеза. Купил он у одного местного торговца каменными вещами две топазовых печати за шестьсот рублей. Необычайной величины и чистейшей воды топазы очаровали именитого минералога. Очень подходящие подарки для высокопоставленных друзей. Каково же было разочарование, когда оказалось, что прекрасные топазы на самом деле являются обыкновенными стекляшками. Обидно и смешно, что самый компетентный во всей Европе в таких делах специалист попался на такой не шибко хитрой чепухе. Бывает, как говорят русские, и на старуху проруха. На этом мелкие злоключения минералога и путешественника не закончились. В отведенных ему просторных и до блеска отмытых апартаментах настроение портили… тараканы. Эти наглые рыжие твари безбоязненно сидели и бегали где ни попадя. Кто-то даже со смехом говорил, что специально разводит у себя тараканов в качестве символа растущего богатства и процветания. Удивительно! И еще больше удивились бы прусские гости – Гумбольдт со спутниками, узнав, что позже этих отвратительных насекомых русские прозвали пруссаками. Они только здесь с тараканами и познакомились впервые в жизни. Откуда же взялось такое прозвище? Возможно от того, что таракан – рыжий, наглый и усатый всё ж подчас напоминает прусского вояку -офицера. Ведь русский мужичок горазд подметить в вещах, животных и конечно людях некую забавную характерную черту. Об этом и Н. В. Гоголь в «Мертвых душах» написал. «Выражается сильно русский народ, – говорит Гоголь, – и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство. И утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом не хитри, не облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во всё свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица».

Побывал Гумбольдт и в Верх-Нейвинском заводе, где попросил привести к нему открывшую золото на берегу р. Ольховки золото Екатерину Богданову. Она еще четырнадцатилетней девочкой в 1813 г. на даче Верх-Нейвинского завода нашла случайно золотой слиток весом 1 фунт 34 золотника (около 550 граммов). Отец девочки отнес слиток в контору. Завод был взят у государства в концессию, и начальство не на шутку испугалось, что предприятие отберут обратно в казну. Поэтому главный заводской приказчик Полузадов в качестве награды Кате за находку распорядился… высечь девочку. На всякий случай, чтоб не проболталась. Иван Ефтифеич Полузадов – был одним из тысяч заводских бугров, кто превращали жизнь заводского населения в форменную каторгу (отпрыски его выбились даже в заводовладельцы. Кстати, в наши дни потомки Полузадова и его семейства гордятся своими именитыми предками). По прошествии некоторого времени после Катиного открытия владелец Верх-Нейвинского завода А. И. Яковлев отчеканил из первого (Катиного) золота на Екатеринбургском монетном дворе медаль в те же 1 фунт 34 золотника весом с именем своим и жены Марии Васильевны. Катю забыли, но она навсегда запомнила хозяйскую «милость». И когда Екатерину, уже взрослую женщину, пригласили приехать к знаменитому иностранцу, она была в панике. Но всё обошлось, Гумбольдт был приветлив.

А. Гумбольдт

В 1833 книгу о путешествии по Уралу Гумбольдта написал и издал его соотечественник Густав Розе, сопровождавший академика. Здесь встречается и упоминание о догадках, выводах насчет нахождения слитков и россыпей молодого местного инженера Фотия Швецова. Если б к выводам Швецова по платиновым залежам Николай Демидов и его ближайшее окружение прислушались, то уже тогда обнаружение сего драгоценного металла оказалось бы более результативным. В начале тридцатых в городе жил англичанин Джозеф Мейджер, приехавший наладить производство паровых машин, но вскоре увлекшийся золотодобычей. О стиле общения Мейджера по работе с местными рабочими ходили легенды. Это была какая-то престранная смесь разных языков, заключаемая русским матом. И вроде всё шло хорошо, но закончилось вдруг трагически. В ночь на 20 апреля 1831 г. Мейджер был убит в Малом Истоке двумя забравшимися в его золотопромывочную лабораторию крестьянами. Тридцатые годы многие называли золотым веком Екатеринбурга. Уральские промышленники Рязановы, Казанцевы, позже – Тит Поликарпович Зотов – здорово обогатились на золотодобыче не только уральской, но и сибирской, хоть Екатеринбург и оставался их постоянным местом жительства.

В тридцатые годы при Николае Первом возобновились наступления на староверчество. Многие, очень многие староверы были вынуждены перейти в лоно единоверческой церкви, что позволяло следовать обрядам «древлего благочестия», но при этом встроиться в структуры официальной православной церкви, признать главенство ее иерархов. Особенно эта тенденция перетекания в единоверчество проявилась у купечества и обеспеченной части мещанства. Менялся и архитектурный облик города. В это время протекала деятельность набиравшего известность архитектора Михаила Павловича Малахова. Дом Расторгуевых -Харитоновых, собственный дом, дом главного Горного начальника, дома Рязановых, здание Аптеки горного ведомства… – таков даже далеко не полный перечень работ зодчего, здание собора Александра Невского.

В 1836 на Плешивой горке была по предложению А. Гумбольдта построена Обсерватория. И потом сама горка стала называться Обсерваторской.

Глава 5. АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ И ЖУКОВСКИЙ

26 мая 1837 на территорию Монетного двора подъехал кортеж наследника императорского престола, девятнадцатилетнего цесаревича Александра Николаевича. Наследника встретили с подобающим почтением. И сопровождающих его лиц тоже. В числе сопровождавших был и замечательный русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Встретился Александр с нашим купечеством, дворянством. Некоторые из горожан читали «Светлану», «Людмилу» Жуковского, знали о его дружбе с недавно подло убитым А. С. Пушкиным. Жуковский был наставником цесаревича, его учителем. Правда не все одобряли это. « Жуковский, я думаю, – говорил А. А. Дельвиг, – невозвратно погиб для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя говорю, всё время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для с кладов картинки. Как обвинять его! Он преисполнен идеи: образовать, может быть, царя. Польза и слава народа русского утешает несказанно сердце его»17. Разместили наследника и его свиту в доме Главного горного начальника с видом на городской пруд и Вознесенскую горку. Жуковский и часть свиты разместилась в Харитоновском доме. В честь высоких гостей устроили яркую иллюминацию. Цесаревич и свита осматривали Монетный двор, где наследнику показывали изготовление медных монет с барельефом его августейшего батюшки Николая Первого. Наследника это священнодействие, правда, не впечатлило. Осмотрели золотопромывательный завод и лабораторию плавления слитков. Побывали на основанной еще в 1811 году Гранильной фабрике и на метеогорке (тогда называвшуюся «Плешивой горкой»). Метеослужба на Плешивой горке как раз за год до этого была открыта здесь. Жаль Жуковский не написал стихов о Екатеринбурге, но город ему по-настоящему понравился.

Александр II и Жуковский в поездке

Как и некогда Александр Первый, наследник побывал на огромном заводе Саввы Яковлева. Посещение Нижнего Тагила усилило впечатление приехавших от уральского горнопромышленного потенциала. В Тагиле наследник спускался в малахитово-медную шахту, побывал на Березовском прииске, Кушвинском чугунолитейном заводе и горе Благодать. Далее наследник отправился в сторону Тобольска и Тюмени.

Видимо к этому же времени относятся акварели, написанные в городе капитаном Р. Абаковым. Ныне эти три работы находятся в музее изобразительных искусств, больше к этому добавить в принципе нечего.

В 1839 г. в Екатеринбурге побывал Жан-Батист Эйриес. Потом о городе и людях его он в книге «Живописное путешествие по Азии» он высказался с искренним уважением – промышленность, искусные мастера, красивые женщины, живописная природа. Здесь достают руду, которая клокочет на многих заводах и обрабатывается в огромных палатах Монетного двора. В городе и вокруг него женщины и дети предлагают гостям купить драгоценные и просто красивые разноцветные камни. «Деревянные домики мастеровых, – писал Эйриес, – отличаются большой опрятностью». В повседневной жизни всё у них скромно, хоть люди и не бедные, зажиточные даже. Екатеринбургские мастера прекрасно отделывали вазы (чистотой отделки уральские не уступали античным) и другие украшения, изделия из агата, яшмы, порфира. Облик данного города красив, приятен, красивые дома обрамляют обширную квадратную рыночную площадь. И горой сей, несмотря на некоторые страсти, может быть причислен к кругу наиболее пригожих европейских городов. Несколько церквей и богатый монастырь украшают и освящают город. На балу в честь годовщины восшествия государя на престол все танцевали с чувством и умением. Ежегодно через город проходят до пяти тысяч заключенных. К этим несчастным горожане относятся со вниманием и сочувствием. Подзывают их к воротам и дают им милостыню. По отзыву и ныне видно, насколько вник в екатеринбургскую тему Ж.-Б. Эйриес и какую симпатию этот город у него вольно или невольно вызвал.

А вообще год 1837-й вдруг оказался для города опасным, злым. 24 сентября заполыхал большой сарай на улице Волчий порядок (ныне – Хохрякова). Этот большой сарай с сеном был, как показало расследование, подожжен умышленно. Через три дня, 27-го, заполыхала баня на Уктусской (ул. 8 Марта), сгорело 21 деревянных и 2 каменных домов. В том числе сгорел дом, принадлежавший городскому голове Савельеву. Правда в 1818 был пожар и пострашнее, уничтоживший почти всю правобережную часть города – более 250 домов. Но пожар тот не был каким-то злонамеренным поджогом, он возник стихийно, по разгильдяйству первых пострадавших. А здесь были поджоги. Наверху Сошествинской церкви сгорели крест и две маковки. Ущерб от пожаров достиг почти двухсот пятидесяти тысяч рублей. Появилась записка, где поджигатели требовали отступного – 25 рублей, в противном случае сгорят сорок домов. Однако полиции удалось выследить и схватить поджигателей. Это была целая банда городских мастеровых и крепостных, главарем оказался мастеровой Степан Петров. Делались эти поджоги ради воровства. «Зажигательство было делано, – отмечалось в тогдашней сводке, – только для того, чтобы воспользоваться имуществом, выносимым обывателями во время пожара из домов»18. И после поимки банды пожары в меньшем масштабе продолжались, но к концу года все же сошли на нет.