Полная версия:

«Совок». Жизнь в преддверии коммунизма. Том III. СССР после 1988 года

Когда Таня работала в областном управлении нефтеснаба, выполняя функции контролера, то обратила внимание на интересную деталь, характеризующую общую экономическую практику таких снабженческих пунктов. Заведующая бензозаправкой постоянно получала только часть зарплаты, а иногда и вообще ничего, оставаясь должной за растрату, потому что у нее контролеры постоянно обнаруживали недостачу, которую она должна была компенсировать из своей зарплаты. И все же, не увольнялась. Было очевидно, что отпуск топлива производился с недоливом, т.е. шофера предприятий переплачивали (талонами) и немалые деньги от автолюбителей поступали ей. Место ее работы считалось очень доходным, этим местом дорожили, и каким-то образом улаживали свои отношения с руководством.

В 91-м Раиса Ивановна – сестра Ритиной мамы написала заявление в дирекцию фабрики, где она долгие годы работала бухгалтером, с просьбой разрешить ей прописать у себя внучку, т.к. она больна и ей требуется уход. К заявлению приложили справки, что Таня действительно является её родственницей.

Мы с Ритой пошли на фабрику.

Заместителя директора по бытовым вопросам на месте не было. В заводоуправлении начался обед. Мы сидели, ожидая, что, может быть, он появится после обеда. Из приемной директора вышел мужчина и обратил внимание на незнакомых посетителей. Поинтересовался целью нашего прихода и посоветовал зайти к директору, который был на месте (как хорошо, что не было его заместителя). Я спросил разрешения и зашел. В двух словах сказал о цели посещения и подал заявление.

Директор высказал ряд сомнений, я тоже что-то говорил, и директор сказал, что закон, как бы, на нашей стороне. Предложил оставить заявление у него. «Посмотрим» и сказал, что передаст ответ через секретаря.

На второй день я зашел к секретарю, заявление было подписано с разрешением на постоянную прописку. ООО!!!

Таня получила жилье, а Раиса Ивановна новые хлопоты и обиды. Когда Таня поздно приходила домой, Раиса Ивановна беспокоилась, волновалась, а Танька не делилась с ней, не говорила ей о том, где она задержалась.

Егор продолжал работать на заводе.

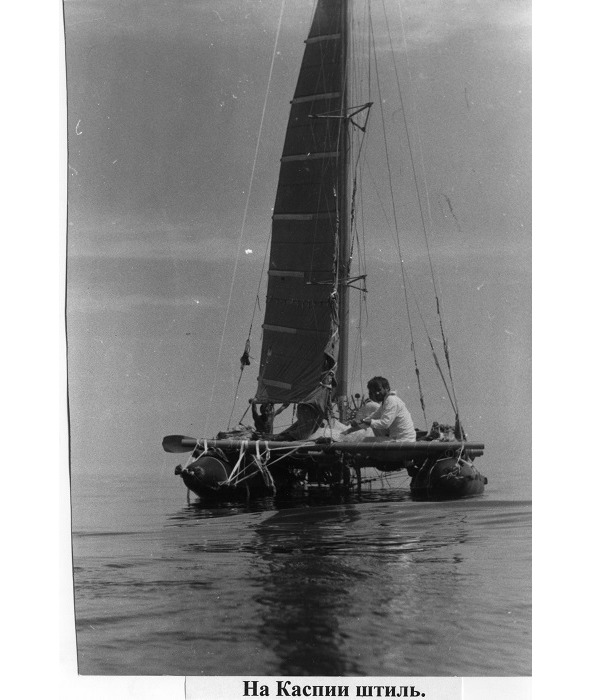

В городе сложилась компания туристов, которые задумали в 89-м году пересечь на надувном плоту Каспийское море. Егор попал в эту компанию.

Ребята планировали собрать плот в Махачкале и достичь г. Шевченко на противоположном берегу. Негласно среди них витала мысль в случае удачи сходить туда – обратно.

Плавучесть плота обеспечивали полиэтиленовые рукава, которые помещались в длинные матерчатые мешки. Рама делалась из дюралевых труб и дощечек с использованием подручного материала. На плоту устанавливалась мачта с парусом площадью 60 квадратных метров и два подвесных лодочных моторчика мощностью по 2 л. с. Навигацию должны были обеспечивать компас, крузерфикс и СВ радиоприемник.

Место нахождения определялось как пересечение линий направленных на пеленгуемые радиостанции.

Мне показался ненадежным такой способ навигации, и я предлагал идти от Шевченко в Махачкалу, потому что при навигационной ошибке они подходили к сплошь населенному берегу, вдоль которого шла дорога. Правда, берег мог быть скалистым, и в случае восточного ветра высадка на берег могла оказаться трудной, а может быть, и опасной.

А при навигационной ошибке по пути из Махачкалы в Шевченко они попадали на безлюдный, безводный и безжизненный берег. Возможно, не зная, куда они попали: севернее или южнее города.

Примерно в это время было сообщение в печати, что какие-то любители автомобильных путешествий на восточном берегу Каспия заблудились, у них кончился бензин, и они погибли.

Ребята все же решили идти с запада на восток.

На второй день у них вышла из строя радиостанция, и они после этого место определяли по одному приемнику, не имея возможности дублировать определение по другим.

На третий день во время штиля мореходы решили использовать моторчики. Моторчик не заводился, вывернули свечу и уронили уплотнительное кольцо. Сквозь прозрачную морскую воду путешественники видели, как кольцо волнистой линией быстро уходило в глубину, и ничего не могли поделать. Такова особенность путешествия по воде. Видишь, и ничего не можешь изменить.

Полиэтиленовые рукава не были абсолютно герметичными, и пришлось их постоянно поддувать и перевязывать плотнее.

На волнах их хилая рама начала постепенно разбалтываться, приходили мысли о том, что же будет во время шторма, и негласное желание о маршруте туда – обратно улетучивались. Осталось только одно желание: дойти. К берегу вышли на расстоянии видимости города – и навигация не подвела, и бури не было.

А осенью Егор отправился еще в одно путешествие

В 89-м вместе с тренером по спортивному ориентированию детской спортивной школы Каратасковым Егор водил группу детей по Крыму. В этом походе с ними была будущая жена Егора – Света Елхимова.

Страна к этому времени изменилась, Украина через месяц после Ельцина тоже стала тренироваться быть независимой. Теперь при въезде на Украину надо было регистрироваться. Относились к этому спустя рукава, но милиция не пропускала случая на этой безалаберности поживиться.

На обратном пути милиция группу ограбила.

Ребята из-за спешки и из-за безалаберности, приехав из Куйбышева в Симферополь, не стали регистрироваться, а сразу сели на автобус и поехали к месту начала маршрута. Вернулись в Симферополь после похода за несколько часов до отправления поезда. Пошли бродить по вокзалу, выбирая сувениры и вино на память о Крыме. Милиция обратила на них внимание и выяснила, что они нарушили правила пребывания в Крыму. Незадолго до отправления поезда милиционеры заявили, что задержанные подозреваются в провозе запрещенных предметов, и вывернула у них карманы. В одном из карманов оказалось много денег. Напрасно руководители объясняли милиционерам, что это казенные деньги, что детей в дороге надо кормить – стражи порядка были неумолимы и все деньги забрали себе, а ребята побежали на посадку. Связи между отсутствием регистрации и провозом запрещенных предметов я не обнаружил.

В стране уже начали действовать неписаные законы, по которым сильный свободно мог грабить слабого, и в каждой республике хотели грабить самостоятельно, не оглядываясь на центр.

Страна катилась к распаду.

Положение в стране

В стране бушевали политические бури. Дорога к «светлому будущему» покрылась грязными лужами. Мне, случайно вклинившись, довелось услышать телефонный разговор служащей отделения общества финской культуры в Москве с функционером Украинского движения Рух в Киеве.

Служащая отделения общества финской культуры заговорила на правильном русском языке, и в ответ мы услышали:

– Нэ розумию.

И они перешли, с трудом подбирая слова, и, стараясь правильно выбрать грамматическое время, на посредственный английский. Окончив разговор, финка не выдержала:

– Националистка, ведь врет, что не разумеет, ну о чем можно говорить с человеком, если он врет.

Я рассмеялся:

– Это она демонстрирует «самостийность» бескультурьем.

Воспитанный человек создает для собеседника атмосферу, благоприятствующую беседе. Эта украинка прекрасно знала русский язык. Разве дело в том, на каком языке говоришь?

Пытаясь очистить дорогу от грязи, в рамках конституции о свободе собраний при руководящей роли партии, с благословления Горбачева образовался «Съезд Народных депутатов». На этом съезде раздавались речи свободного обсуждения будущего страны. Марионеточный Верховный Совет ждал команды, какие законы ему надлежит принимать. Поступила команда избрать Президента. Подняли руки, и Генеральный Секретарь стал Президентом. Горбачев сказал, что и на местах Первые секретари обкомов пусть работают Председателями советов. Уверенный в непререкаемости своих указаний, он пропустил их через выборы, а на первых свободных выборах, многих из этих секретарей прокатили. Властные структуры явно теряли авторитет.

На страницы газет прорвались тексты выступлений на Съезде Народных депутатов. «Правда» отказалась их публиковать, и я отказался выписывать «Правду». Выписал «Известия».

На Съезде делегаты от Средней Азии заговорили о колониальной сущности экономики Среднеазиатских республик, где процветает подневольный труд детей, где монокультурная экономика сельского хозяйства привела к истощению водных ресурсов и фактической гибели Аральского моря. Сравнивали могучих негров на хлопковых полях Америки, с истощенными от недоедания допризывниками с хлопковых плантаций Туркмении.

В газете, иллюстрируя ужасающее положение в Туркмении, поместили фото совершенно истощенного ребенка из Туркменского детского дома, в другой газете 15.07.91-го – фото дистрофика из Узбекистана.

Как это расходилось с нашими кухонными мнениями о том, что наши колонии живут лучше метрополии! А ведь так думало большинство жителей России. Большинство жителей России не считало среднеазиатские республики колониями: «Какие же это колонии, если там лучше живут, чем мы»?

Причиной таких мнений среди нас служила видимые нами полки магазинов республиканских Столиц, наполненная молодостью и деятельностью жизнь республиканских Столиц и жизнь местных руководителей, которые полагали, что они, как в стародавние времена, являются абсолютными властителями, и, появляясь среди нас, демонстрировали холеность. По результатам расследования Иванова и Гдляна они и вели себя, как баи, не ограничивая себя в расходах и во властных полномочиях, вплоть до содержания собственных тюрем. По крайней мере, свои детские дома не метрополия, а местные руководители грабили. Нормы содержания детских домов для всего Союза были одинаковы.

Религия стала средством принуждения. Журнал «Наука и религия» рассказывал о самосожжении девушек, которых принуждали выйти замуж за нелюбимых.

Я думаю, наши надсмотрщики, в лице вторых секретарей, не хотели ссориться с хозяевами, ссылаясь на местную специфику. На местном уровне местные властелины вели себя в своей стране, как колонизаторы в колонии, и они позволяли и вторым секретарям вести барскую жизнь. Их устраивало положение безраздельных хозяев, и они преследовали местных «демократов», выступающих под лозунгами национализма в борьбе за «свободу». А наши горе демократы в стремлении любыми средствами свергнуть компартию, с осуждением писали о преследовании националистов в Таджикистане.

Эти «демократы» стали пользоваться открытым огнем среди взрывчатки. Для меня «национализм» и «нацизм» слова синонимы, которые не могут ассоциироваться с «демократией», у меня глаза на лоб полезли, когда я прочитал то ли в Правде, то ли в Известиях заметку с сочувствием националистам и с осуждением местных властей, преследующих националистов. Автор явно не понимал, чем грозит национализм.

Но хлопок, выращенный на орошаемых полях, мы действительно из Средней Азии, сжав ее в кулаке, выдавливали, намереваясь, правда, водой сибирских рек возместить потерю воды из среднеазиатских рек. Депутаты, вероятно, не врали. И детский труд действительно был, и хилые допризывники действительно были.

Прибалтика не считала себя колонией. Прибалты считали себя европейцами, попавшими в состав большой полуазиатской полудикой империи. И, надо сказать, к Прибалтам мы относились с почтением, ставя их хотя бы на полступеньки выше нас самих, за то, что их товары были лучшие, и порядка в их республиках было больше. Однако их националистически настроенные активисты, опьяненные свободой, сами действительно скатились к животной дикости, договорившись до того, что т.к. в объятиях империи цивилизованный народ деградирует, то надо заняться такой проблемой, как «воссоздание генетического кода народа». Изувер Г. Падегимас, пропагандируя расизм, предлагает рассмотреть: «…даже медицинские меры, чтобы деградировавшая, неполноценная, для нас уже, увы, умершая часть народа, скажем это с болью и грустью, не репродуцировала бы еще более страшных людей, стопоря возрождение нашего народа…».

На Съезде звучали не только речи, наполненные ненавистью экстремистских националистических речей или болью униженных и оскорбленных. Звучали прекрасные речи о бедах нашей экономики, звучали дискуссии о том, как наполнить рынки и поднять производство нужных народу товаров, прекратив выпуск товаров ненужных. Почти на художественном уровне выступал Собчак. Я и мои друзья восхищались безупречной логикой его выступлений. Говорили как о долговременных, так и о краткосрочных задачах реформирования экономики и государственного устройства.

Предложения звучали как академические, так и наивные. Гавриил Попов предлагал, как срочный временный вариант для наполнения рынков, разрешить старушкам на улицах торговать своим барахлом. Звучали речи о свободе печати, о свободе в искусстве. Бойкие экономисты агитировали за немедленный переход к «шоковой терапии», обещая за 500 дней из нищего социализма перейти к роскошному капитализму.

Руководство страны и оппозиция приходят к выводу о необходимости реформирования отношений между центром и республиками, путем заключения нового союзного договора

Многотысячные манифестации на всю ширину мостовой несли плакаты: «500 дней»! И все говорили и говорили. Как сетовал на Первом съезде «народных» депутатов один из выступающих, бросая камень в сторону партии, и, следовательно, в сторону Горбачева, «У нас что ни съезд, то «переломный», что ни пленум, то «переломный», и все при этом «нерушимо».

Как я понял, его искренне удручало, что на наших съездах и пленумах не было анализа реального состояния нашего общества. Выдавая болтовню и славословие за вклад в теорию Марксизма, они, в то же время, боясь болтнуть глупость, творили глупость, заявляя о нерушимости идей Марксизма, когда было уже очевидным, что некоторые его положения вредны для строительства социализма. После Хрущева, который хоть как-то, иногда по-дурацки с разделением обкомов, но пытался что-то делать, в партии не нашлось творческого потенциала, способного обновить партию, и найти новые формы управления страной. Вот выступающий, автор приведенной мною цитаты, и призывал Горбачева перейти от слов к делу.

А экономика продолжала разрушаться, останавливалось производство, перестали платить зарплату. Я сообщаю только видимые нам факты, а причины этого разрушения нам – обывателям не видны. Нам не понятно, почему при нехватке в продаже текстильной продукции закрываются текстильные предприятия, когда еще никакой конкуренции с зарубежьем не было. Иначе, чем дуростью одних в сочетании со злым умыслом других, это не объяснить.

В 89-м начали образовываться стачкомы.

Начались забастовки. И это уже не было катастрофой для нашего государства. Пока была Большая империя и зона влияния, мы не могли допустить появления у трудящихся стран «Народной демократии» мысли о том, что в государстве Рабочих и Крестьян рабочие недовольны собственной властью. Теперь наоборот, забастовки демонстрировали, что у нас есть зачатки демократии.

В октябре 89-го от Зеленограда до Манежной площади выстроилась живая цепочка, требующая немедленных реформ. Манежная площадь становилась центром массовых выступлений. На митингах ораторствовали, так называемые, неформалы.

Дело шло не к реформированию, а к разрушению.

Если в 87 году Пьяшева выступала под псевдонимом, то уже через два года в открытую заявила о необходимости перехода к капитализму.

Разгул в прессе

Еще в год созыва Съезда Народных депутатов, обрадовавшись разверзшейся перед ними бездонности свободы слова, в ряды озабоченных экономистов и политиков втерлись и дураки, которым впоследствии стало стыдно за содеянное, и откровенные мерзавцы, которые четко знали, чего они хотели.

Наряду со взвешенной умной критикой существующей экономической системы, на страницы и радиоволны из под рук и из глоток злобствующих ненавистников России выплеснулась грязь, замешенная на подлости.

Оплевывалось все, что было при Советской власти. «Революцию в России на беду русскому народу сотворили евреи Троцкий, Каменев, Зиновьев и прочие. Колчак вешал «бунтовщиков». Власов из предателя перекрашивался в борца против Сталина. «Подумаешь, герой Покрышкин, да простые немецкие летчики сбивали наших десятками». «Какой же герой Зоя Космодемьянская, если в тыл ее послало КГБ. И Краснодонцы тоже непонятно кто». Забыта Хатынь. Забыты душегубки. И эту мерзость слушали юноши и школьники. Так под ударами молота разрушения разрушалась историческая память народа. Сейчас этим юношам по 35 лет, и они период советской власти, когда мы трудились, чтобы сделать жизнь счастливой, и своим трудом вывели страну в первую шеренгу мировых держав, воспринимают, как мрачный провал в истории России.

Сохранить историческую память народа могут свидетельства очевидцев, которые являются Золотым фондом истории. Как свидетель, описал Анатолий Кузнецов «Бабий яр» – все его остальное можно отложить для любителей, а свидетельство очевидца не отложишь. Если бы Людмила Гурченко ничего больше не сделала, кроме описания, как она чуть не попала в душегубку, как из душегубки бросали прощальные взгляды, попавшие в неё, то и то её имя уже вошло бы в анналы истории, потому что она оставила свидетельство истории – свою «наскальную живопись». Но эта память сохранится в фондах библиотек, а умами властвует текущее телевидение и пресса, воздействующие на народ в направлении, заданном действующей властью.

Соревнуясь в глумлении над прошлым, пропагандировались цели противоположные, взаимоисключающие друг друга:

«Национализм это не грех звериной стадности, а естественное стремление к взаимопомощи, источник патриотизма». Очень тонкая и очень зыбкая граница между патриотизмом и национализмом. Зыбкая, потому что легко разрушается, превращая пропаганду национализма в пропаганду фашизма и тонкая в требуемой точности рассуждений, чтобы не скатиться, отвергая патриотизм, как ветвь национализма, в пропаганду индивидуализма. Но ненавистников народной солидарности и взаимопомощи среди рядовых советских граждан всех национальностей тонкости не волнуют. Они с ненавистью набрасываются на эту солидарность: «С кого пример брать? С Павки Корчагина, что ли? Да человек должен в первую очередь думать о себе, а не о «родине». В первую очередь человек должен возлюбить себя, а не губить здоровье, как этот Пашка.

А ведь Николай Островский был Человеком, бросившим себя на жертвенный костер революции, ради нашего, как он был уверен, светлого будущего.

Из светлого заблуждения нас возвращали к мрачной действительности, напоминая, что человек по натуре своей собственник – уже малое дитя, хватая игрушку, кричит: «Моя», а нам с детства старались привить: «Наша». Теперь коллективизм объявлялся вредным наследием советского прошлого, его носители объявлялись «совками». Теперь пропагандировалась «личность», а подразумевался индивидуализм. Статья в газете наставляет нас, что самыми вредными для прогресса являются «непритязательные». Нам в нашей простой непритязательной жизни некому было завидовать. Притязательность будила стремление к превосходству и к зависти превосходящему. Чужое всегда лучше.

К сожалению, приходиться признать, что такое отвратительное качество, как зависть, является движущей силой борьбы за существование в эволюционном развитии царства животных. Но она тогда является движущей силой, когда обществом (пропагандой) осуждается, чтобы обуздать ее сдерживающим фактором. И зависть становится разрушительной, оправдывая неблаговидность, если исчезает ее осуждение.

Мне довелось наблюдать поведение двух примерно одинаковых по силе собак. Хозяин поставил перед ними совершенно одинаковые миски с едой. Псы стали жадно есть, поглядывая друг на друга. Наконец по инициативе чуть-чуть более решительной, они поменялись мисками, а через некоторое время опять поменялись. И так, пока всё не съели, всё полагали, что у соседа еда в миске вкуснее (тут уж я не знаю, вкуснее, ли, больше ли её, или еще какой-либо собачий критерий играл в этом обмене роль).

Противоестественное всеобщее равенство, к которому призывали великие философы на основе разума, не стимулировало ожесточенность соревнования, награждение почетной грамотой за успехи в труде не подвигало на сатанинскую борьбу.

Философы, считавшие себя материалистами, пренебрегая в рассуждениях законом борьбы за существование, были идеалистами.

Теперь предлагалось это искусственное общество, сконструированное на основе разума человека, заменить естественным обществом на основе звериной борьбы за материальное существование.

Началось искоренение идеологии товарищества, идеологии солидарности.

У Павлика Морозова, детская душа была потрясена тем, что, когда голодают дети в Петрограде и Москве, его родной отец зарывает зерно в землю. Не думаю, что он помнил стих Евангелия, где Спаситель призывает отказаться от отца и матери ради благого. Нет, он по-человечески, детским своим чувством воспротивился действиям папки, которому не жалко голодающих, ведь Павлик не о себе думал. Журналистами – злопыхателями Павлик превращен в символ «стукача» (доносителя), и ни слова осуждения в адрес тех, кто в дичайшей злобе содеял кровавую МЕСТЬ, убив мальчонку и его четырехлетнего братишку. Так, под ударами молота разрушения выковывался слой наглых эгоистов.

Если и можно представить себе Святого России Советского периода, так это Павлик, ради благого дела отвергший отца, и его братишка. Безгрешные по своему возрасту, и принявшие мученическую смерть, ради спасения голодающих, они достойны бессмертия в памяти потомков.

Каша в умах и в газетах была потрясающая. И среди нас, безусловных приверженцев демократии, статьи о Павлике Морозове вызвали разную оценку. Я был возмущен, Юра в его прославлении видел насаждение «стукачества»:

– Чтобы сын доносил на отца, отец на сына.

– Тогда скажи, что благородный поступок ребенка пропаганда использовала для насаждения этого самого стукачества.

– Да в чем же благородство? В том, что донес на отца?

– В том, что ему было жалко голодающих.

– А из-за чего был голод?

– Ребенок не мог этого знать, да и для голодающих это не имело значения, их вины в этом не было. Павлик знал только, что люди голодают, он не мог не верить своей учительнице, а отец зерно зарывает.

– За рубежом, если гражданин видит, что прохожий бросил мусор на газон, гражданин считает своим долгом сказать об этом полисмену, – заметил Володя Сударушкин.

– А должен был подойти к нарушителю и объяснить ему, что на газон мусор бросать нельзя, чтобы тот в ответ дал тебе по морде, – рассмеялся Юра, – я ведь говорю о тех временах, когда Сталину было необходимо, чтобы каждый в каждом подозревал врага и об этом доносил.

– Правильно. А теперь надо, чтобы ты, если видишь, что сосед или твой отец мошенники, – не звонил об этом, потому что это их способ разбогатеть, а стоящим у власти богачам нужны богатые сообщники, и неважно, каким способом они разбогатеют. В то же время в Америке обитатель коттеджа обратил внимание, что его сосед – обитатель соседнего коттеджа, живет не по средствам, и сообщил об этом власти. – Так был изобличен наш шпион. Доноситель – «стукач», гражданин своей республики – Америки, как представитель «гражданского общества», внес лепту в безопасность своей родины.

– Наталья Ильина в произведении, которым я восхищаюсь, рассказывает, что при посещении Ахматовой, она соседке Ахматовой показалась подозрительной, и соседка о посетительнице сообщила в милицию. Пришел милиционер и проверил у Ильиной документы. Соседка представитель гражданского общества?

– Здесь могла сыграть роль личность Ахматовой – её гордыня.

– А, может быть, и надежда заполучить комнату Ахматовой

– Ну, с Павликом другое дело – он был потрясен, что хлеб зарывают в землю. В нем пионерские заповеди воспитали благородство.

– Сейчас те, кто пытался охаять мальчишку, почувствовали некоторое неудобство, и ставится под сомнение сам факт: было ли это на самом деле, – заметил Сударушкин, – была попытка ликвидировать небольшой очень искренний музей при школе, но местные жители этого не допустили, я сам с большим осуждением отношусь к попыткам его поношения.

Бедный Павлик, каждая сволочь пытается делать политику из его трагической гибели. И раньше, и теперь.

Пролетарский писатель Горький – тут не знали, с какого боку ущипнуть. С одного боку его окрестили прислужником Сталина, а с другого боку он был окрещен узником Сталина, который причастен к его смерти. Но, все равно – ПРОЛЕТАРСКИЙ – это уже плохо, и с удовольствием переименовали улицу Горького в давно забытую купеческую Тверскую, а это дало повод рассуждению об уместности в конце Тверской памятника Горькому. Но подошли и остановились – не по зубам оказался писатель с мировым именем.