Полная версия:

Мифы Австралии, Новой Зеландии и Полинезии

Ведь каким бы ни был общественный строй коренных народов, семейная община австралийских аборигенов или сложное иерархическое общество полинезийцев, их объединяло одно: у них не было письменных законов, как и каких-либо специальных институтов, обеспечивающих их исполнение. Роль закона в таких сообществах выполняли миф и ритуал.

Миф и закон

Миф – древнейшая форма осмысления мира и места в нем человека. Самое простое, если не сказать примитивное объяснение мифа, которое многие из нас наверняка слышали даже на уроках истории в школе, – это страх человека перед силами природы. Дескать, первобытный человек, до ужаса боясь молний и грома, придумал великого бога-громовника, обитающего на небесах.

Есть нюанс: гроза вряд ли пугала первобытного человека сильнее, чем современную бабушку, которая при раскатах грома мелко крестится и прячет ножницы под подушку. Ведь для него это было естественной частью жизни, и он на опыте многих поколений знал, где можно укрыться от стихии, а где не стоит. Более того, бабушка демонстрирует еще более древний тип поведения – магический: совершая определенные действия, она пытается «договориться» с грозой, чтобы та обошла ее дом стороной. При этом она вряд ли сможет объяснить, почему из всех металлических изделий именно ножницы обладают способностью «притягивать молнию», причем тут Илья-пророк, которого она, возможно, вспоминает в этой ситуации, и какое ему дело до бабушкиного домашнего инвентаря.

Миф-то как раз объяснит, что бесы, разбегающиеся от разящих молний грозного Ильи, стараются спрятаться за поверхностью блестящих предметов, поэтому, кроме ножниц, в грозу стоит прикрывать или прятать и ножи, и металлическую посуду, и самовар.

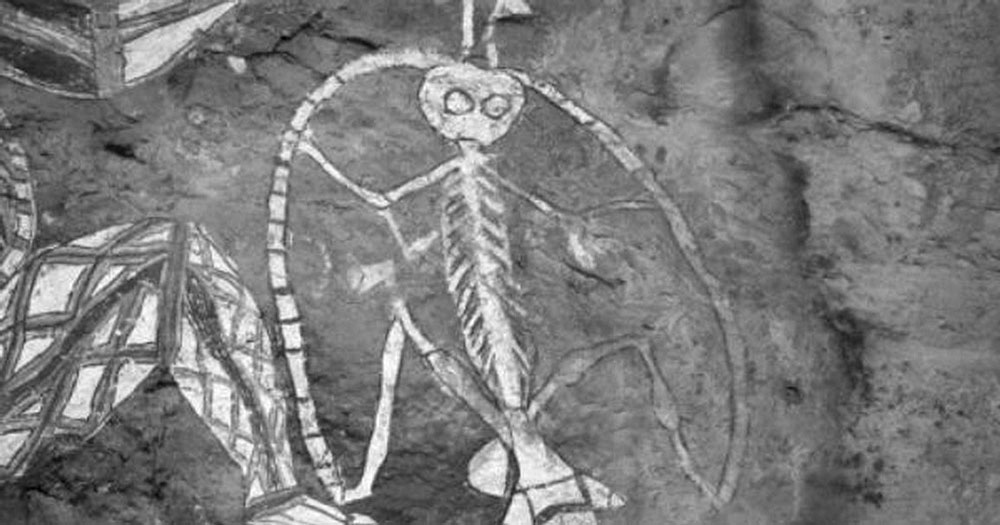

А вот австралийский миф повествует, что громом и молнией управляет божество Мамараган. Аборигены представляют его в виде гигантского кузнечика, причем на его голове, локтях и коленях подвешены каменные молоты, которые и производят гром. Местные кузнечики считаются детьми Мамарагана, и когда они появляются в большом количестве, это предвещает сезон гроз: ведь дети выходят встречать своего отца. Поэтому людям заранее стоит искать надежное укрытие от непогоды. Еще любопытнее предание о появлении Мамарагана: его с помощью магического ритуала создал некий старик, у которого юноша украл молодую жену. По приказу своего создателя Мамараган отправился в погоню, нашел беглецов и принес оскорбленному мужу их печень и сердце. С тех пор бог молнии настигнет всякого, кто убежал с чужой женой или иначе нарушил закон.

Познавая мир и себяМиф по-своему объясняет причины того или иного природного явления и одновременно напоминает правила социального поведения – это древнее как мир «не возжелай себе жены ближнего своего». Миф – не фантазия испуганных людей, а отличный от науки способ познания мира и места в нем человека. Поэтому миф, хотя и фантастическим языком, преимущественно рассказывает не о чудесах, а об обычных и регулярных явлениях: смене времен года, положении светил на небе, рождении и смерти. И он же дает обоснование существующим в обществе нормам и правилам, обеспечивает социальный порядок, предписывает, одобряет, разрешает или запрещает те или иные формы поведения человека по отношению к своим соплеменникам. В отсутствие письменных законов первоисточником правовых норм становятся боги и герои.

Бог молнии Мамараган, рисунок на скалах, Национальный парк Какаду. Полуостров Арнем-Ленд, Австралия

Например, демиург в мифологии некоторых австралийских племен Мурамура однажды с прискорбием заметил, что созданные им люди вступают в брак с кем попало, не избегая даже братьев и сестер. Он навел порядок в брачных обычаях своих детей, разделив их на тотемы и приказав сочетаться браком только с членами других групп. Такие строгие предписания божества были, конечно, нелишними. Сложнейшая система родственных связей как по мужской, так и по женской линии тщательно учитывалась в сообществах аборигенов и играла важную роль в защите изолированных племен от опасности инбридинга (кровосмешения). И не только это, именно родственные отношения формировали социальные связи внутри группы, помогали поддерживать мирные и взаимовыгодные отношения с соседними общинами.

Совершая привычный, обусловленный сезонами года путь по своим охотничьим угодьям, отдельные кланы порой встречались, наслаждались отдыхом и гостеприимством, выбирали себе «вторых половинок», обсуждали союзы и распри, вспоминая, как на этой же земле когда-то дружили, ссорились, мирились, вступали в браки их мифические предки – Вороны, Землеройки, Кенгуру, Валлаби, Динго, Летучие Мыши… А еще совершали путешествие «в страну сновидений», рассказывая мифы о богах и героях, в том числе языком священных рисунков и танца.

Как правило, отдельный клан рассказывал «свою» часть мифа, и, объединяя людей, миф и сам оживал, рождался заново, как в первоначальные времена. Ведущую роль в этих священных церемониях, как и во всей жизни общины, играли старшие мужчины, причем их авторитет основывался не только на житейском опыте, но и на близости к «миру сновидений», к духам, которых они могли призвать, чтобы покарать того или иного нарушителя социальных правил.

Между тем на многих островах Полинезии к моменту появления там европейцев складывались протогосударства, объединенные уже не по семейному, а по территориальному признаку. Во главе их стояли вожди, которые, конечно же, были прямыми потомками важнейших богов и легендарных героев. Вождь и сам считался божественной особой и объектом особого культа, неприкосновенной персоной для менее благородных соплеменников. Иногда ему полагался даже «специально обученный» дополнительный вождь-оратор, обращавшийся с речами к народу от имени священной особы. Считалось, что после смерти душа вождя возвращается прямиком к великим предкам в прародину Гаваики, а вот души простолюдинов либо отправлялись под землю, либо просто умирали вместе с телом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Петискус А. Г. Олимп, или Греческая и римская мифология в связи с египетской, германской и индийской / пер. с 12-го улучш. нем. изд. 1860 г. СПб., 1861. С. 9.

2

Петискус А. Г. Олимп, или Греческая и римская мифология в связи с египетской, германской и индийской / пер. с 12-го улучш. нем. изд. 1860 г. СПб., 1861. С. 9.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов