Полная версия

Полная версияКочевая жизнь в Сибири

В конце первой недели нашего пребывания в Иркутске мы были готовы возобновить наше путешествие, но у нас не было денег, чтобы оплатить счёт за гостиницу, не говоря уже о наших дорожных расходах. Я несколько раз телеграфировал об этом майору Абазе, но ответа не получил, и в конце концов был вынужден пойти к генерал-губернатору Шелашникову[128] и занять пятьсот рублей.

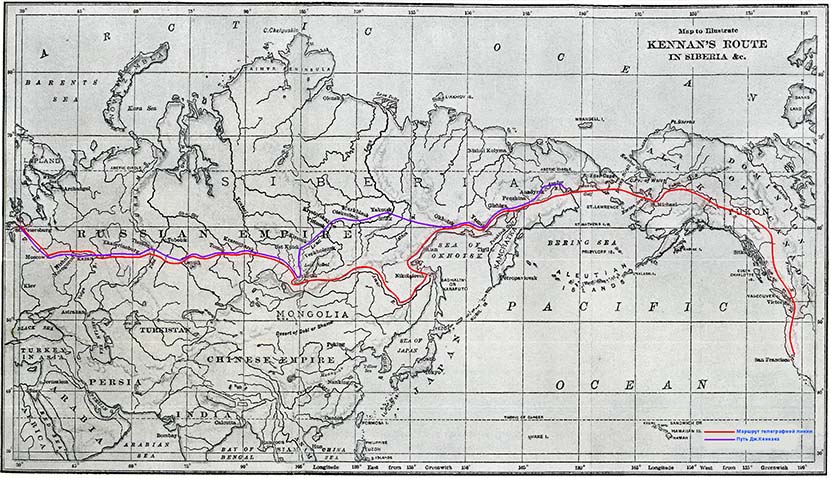

13 декабря мы снова неслись по Большому Сибирскому тракту мимо караванов с чаем из Ханькоу, отрядов казаков, везущих золото с ленских приисков, партий каторжан, направляющихся на забайкальские рудники, и множества саней, груженных продуктами и изделиями промышленности России, Сибири и Дальнего Востока.

На протяжении первой тысячи миль наше продвижение замедлялось, а отдых нарушался – особенно ночью – в основном чайными караванами. С началом зимней дороги, в ноябре, сотни низких одноконных саней, нагруженных обшитыми кожей ящиками с чаем, прибывшими из Пекина через пустыню Гоби, ежедневно отправлялись из Иркутска в Нижний Новгород. Они двигались сплошными вереницами, от четверти до одной мили в длину, и в каждом таком караване было от пятидесяти до двухсот саней. Так как их лошади шли медленным, неторопливым шагом, то по закону их возницы должны были давать дорогу другим путешественникам, но они редко делали это. Возниц было всего двенадцать или пятнадцать на караван из ста саней; и так как по ночам они обычно сворачивались калачиком на своих грузах и крепко спали, то было практически невозможно разбудить их и отвести караван с середины дороги. Поэтому, чтобы проехать, нам самим приходилось сворачивать и проезжать по три четверти или, возможно, милю по глубокому рыхлому снегу рядом с проторенной дорогой. Это так бесило наших ямщиков, что каждая лошадь и каждый спящий погонщик во всем чайном караване получал от них хлёсткий удар длинным сыромятным кнутом. Всё это сопровождалось криками: «Проснись, дьявол!.. Шевелись!.. Какого чёрта ты делаешь посреди дороги?!.. Ах, ты татарва безбожная!..» К тому же, когда мы проезжали мимо, крепкие боковые отводы нашей повозки с силой ударяли по каждым из саней, и длинной череды этих толчков, было достаточно, чтобы пробудить человека от какого угодно сна, кроме смертного, а русская и татарская ненормативная лексика была такой горячей, что от неё можно было прикурить трубку! Обычно крики и ругательства нашего возницы будили нас ещё до того, как мы настигали чайный караван, но иногда мы спали так крепко, что только удар нашего отвода по первым саням будил нас. В этот момент нам казалось, что в нас ударила молния или свалилось дерево. Если бы это случалось раз или два за ночь, то это было бы не так уж плохо, но мы иногда обгоняли до полудюжины караванов подряд, оставляя каждый из них в суматохе и с отхлестанными возницами. Однако вскоре после Томска мы обогнали головной обоз этих чайных караванов и больше их не видели.

Дорога в Западной Сибири была твёрдой и гладкой, а лошади были настолько хороши, что мы очень быстро продвигались вперёд, не испытывая особых неудобств. Останавливались мы только дважды в день, чтобы поесть, и каждый день оказывались на 175–200 миль ближе к месту назначения. Нам удалось пересечь Урал до конца года, и 7 января, после двадцати пяти дней почти непрерывного путешествия, мы остановились перед гостиницей в Нижнем Новгороде, который в то время был самой восточной станцией российской железной дороги. Мы продали наши сани, спальные мешки, подушки, кухонные принадлежности и оставшуюся провизию за какие-то копейки, в тот же день сели на поезд до Санкт-Петербурга. Мы прибыли в российскую столицу 9 января, после одиннадцати недель пути от Охотского моря через Якутск, Иркутск, Томск, Тюмень, Екатеринбург и Нижний Новгород. За это время мы более двухсот шестидесяти раз меняли собак, оленей и лошадей и преодолели расстояние в пять тысяч семьсот четырнадцать миль, почти все в одних санях.

Перевод © Андрей Дуглас, 2019Иллюстрации

Примечания

1

Здесь и далее температура указана в градусах Цельсия, для удобства читателей. Во всех сносках, кроме оговоренных – примечания переводчика.

2

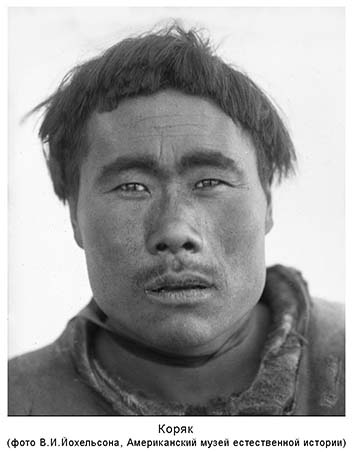

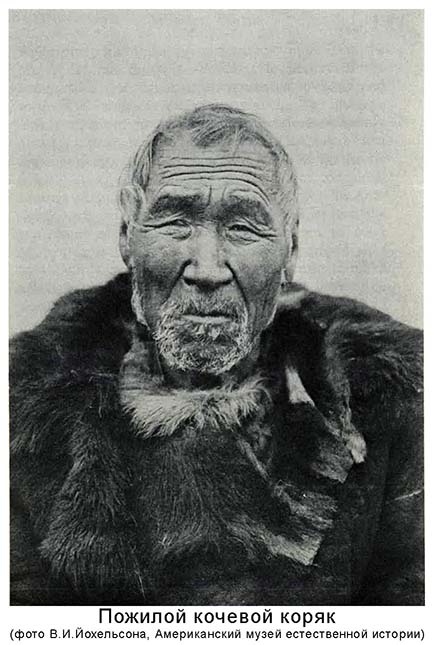

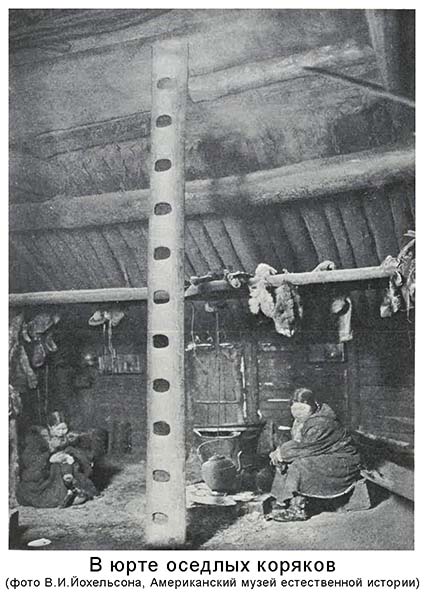

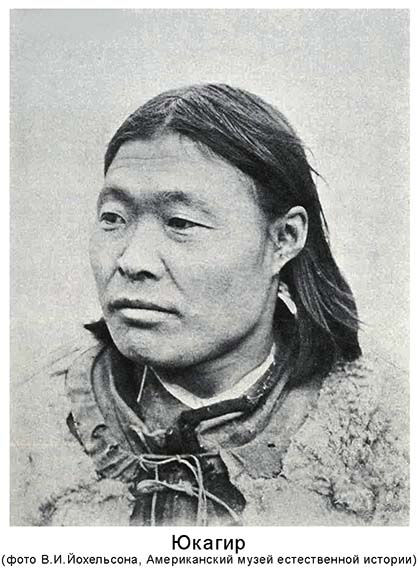

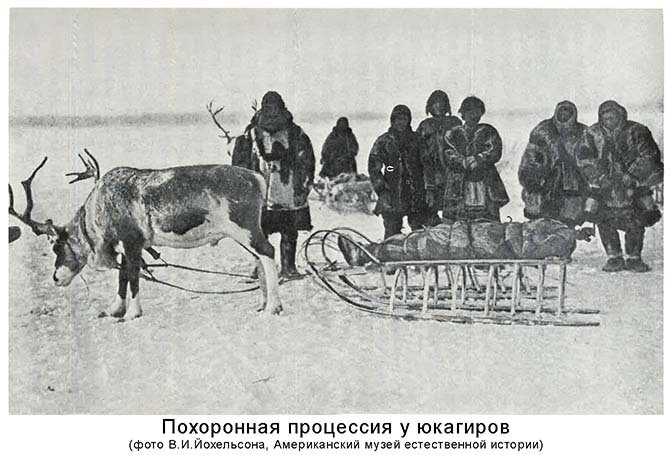

Владимир Ильич Иохельсон (1855, Вильно–1937, Нью-Йорк) – российский этнограф, основоположник юкагироведения, один из ведущих исследователей Севера, политический деятель и революционер.

3

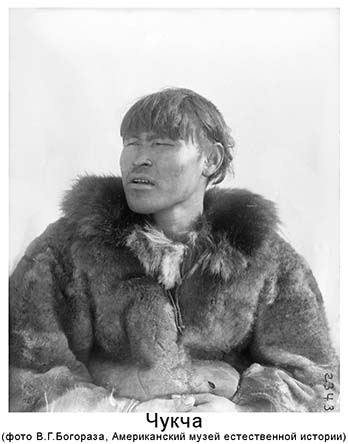

Владимир Германович Богораз (1865–1936) – российский революционер, писатель, этнограф (этногеограф, этнокультуролог) и лингвист (исследователь чукотско-камчатских языков, языка азиатских эскимосов, эвенского языка), северовед.

4

См. П.М.Коллинз "Путешествие вниз по Амуру", изд. D. Appleton and Company, Нью-Йорк, 1860.

5

Так как трасса линии проходила по территории Канады, которая была в то время колонией Великобритании.

6

Сергей Савич Абаза (род.2.02.1833 г.) – титулярный советник, Секретарь двора Е.И.Выс. Вел. Кн. Елены Павловны.

7

Zante currant – мелкий коринфский изюм, «коринка».

8

Иоганн фон Тепль (1350–1414) – один из ранних немецких гуманистов.

9

Цитата из пьесы У.Шекспира «Буря». Перевод Миx. Донского

10

Анадырск или Анадырский острог находился в среднем течении реки Анадырь примерно в 10 км выше по течению от современного села Марково с 1660 года по 1771 год. Ко времени, когда там был автор, его уже не существовало и Анадырском называли четыре деревни Марково, Покоруков, Псолкин и Крепость, отстоящие друг от друга на 10–20 вёрст. Не следует путать Анадырск с современным городом Анадырь, который находится в устье реки Анадырь.

11

Персонаж «Посмертных записок Пиквикского клуба» Ч.Диккенса, слуга мистера Пиквика. Известен своими «уэллеризмами» – юмористическими изречениями типа «Уж пить, так пить! – сказал котёнок, когда несли его топить».

12

Современное название – Срединный хребет.

13

Парапольский дол – низменность на севере Камчатки, где происходит соединение полуострова с материком.

14

Так Кеннан назвал село Хутор, ныне Хуторский район (в советское время пос. Пограничный) города Елизово, в южной его части.

15

Алексис Сойер (1810–1858) – знаменитый французский шеф-повар в викторианской Англии.

16

Строки из «Луна над Гудзоном» Чарльза Ф. Хоффмана (1806–1884), американского поэта. Перевод Л.Поклонной

17

Акилей или аквилегия – род растений семейства лютиковых, то же, что водосбор.

18

Он же рябчик камчатский.

19

Темпейская долина или Долина Темпи в Фессалии (Греция), между горами Оса и Олимп. Славится своей густой растительностью, многократно воспета древнегреческими поэтами.

20

Строка из пьесы «Буря» У.Шекспира.

21

160-163 см.

22

«Bonnie Dundee» («Красавчик Данди») – шотландская народная песня весьма «боевого» содержания.

23

Это было село Старый Острог, ныне город Елизово.

24

Галль и Шпурцгейм – основатели френологии – псевдонауки о взаимосвязи между психикой человека и строением поверхности его черепа. Френология, в частности, утверждала, что различия в мозговых извилинах можно определить по выпуклости («шишке») на соответствующем участке черепа, а при недоразвитии части мозга – по впадине.

25

Тускул или Тускулум – город Древнего Рима, своеобразное дачное место для богатых римлян того времени.

26

Мифическая страна из гомеровской «Одиссеи», жители которой питались плодами лотоса, дававшими им забвение от мирской жизни.

27

Исаа́к Уо́лтон (1593–1683) – английский писатель, наиболее известен как автор трактата о рыбной ловле «Искусный рыболов».

28

Коряки – существующее и ныне село Елизовского района. Возникло до 1700 года.

29

Малка или Малки – существующее и ныне село на реке Быстрая. Возникло во второй половине XVIII века.

30

Ганалы – существующее и ныне село Елизовского района. Возникло в нач. XVIII века на реке Быстрая на месте жилья камчадала Ганалы.

31

Радамант – в древнегреческой мифологии сын Зевса и Европы, справедливый судья в загробном мире.

32

В «Истории Расселаса, принца Абиссинского» С. Джонсона – сказочная долина удовольствий и неги, окруженная со всех сторон неприступными горами.

33

reductio ad absurdum – доведение до абсурда (лат.)

34

Пущино – село Мильковского района на реке Камчатка. Возникло до 1787 года.

35

Шаромы – село Мильковского района.

36

Мильково – село, центр Мильковского района. Основано в 1743 году.

37

Томас Грей – английский поэт-сентименталист XVIII века, автор известной «Элегии на сельском кладбище».

38

Пьер Карле́ де Шамбле́н де Мариво́ – французский драматург и прозаик XVIII века.

39

Клод Кребийо́н – французский писатель XVIII века.

40

Кирганик – существующее до сих пор село Мильковского района. Машура, Щапино и Толбачик – бывшие села этого же района. Все они возникли в XVIII веке.

41

Козыревск – существующий рабочий поселок Усть-Камчатского района. Возник до 1740 года.

42

Ключи – поселок Усть-Камчатского района. Основан около 1740 года переселенцами с реки Лена.

43

Кресты – бывшее село Мильковского района. Основано в первой половине XIX века, существовало до 1940-х годов.

44

На самом деле первое восхождение на Ключевскую Сопку произошло ещё в 1788 году, когда морской офицер Даниил Гаусс с двумя товарищами поднялся на гору без каких-либо навыков альпинизма.

45

16599 футов = 5030 метров. В настоящее время высота вулкана 4750 метров.

46

Кроме того, это высочайший активный вулкан в мире.

47

Очевидно, это действующий вулкан Безымянный.

48

В стихотворении Александра Поупа (1688–1744) речь идёт об ископаемых живых организмах, застывших в янтаре.

49

Река Еловка (Матёрая), левый приток реки Камчатка, впадает в неё в районе села Ключи.

50

Село Тигиль на одноименной реке, впадающей в Охотское море.

51

Дранка – бывшее село Карагинского района. Возникло до 1838 года.

52

Лесная – село Тигильского района. Возникло в XVIII веке на месте корякского острожка. Названо по расположению на берегу реки Лесной.

53

Строка из поэмы Вальтера Скотта «Аббатство Мелроуз»: «Если хочешь видеть Мелроуз во всей красе / Приходи к нему при бледном лунном свете».

54

Харчино – бывшее село Мильковского района. Основано в XVIII веке, прекратило существование в 1950-х годах.

55

«Kingdom Coming» – песня американских негров-рабов времён Гражданской воны в США.

56

«Upidee» – шуточная песенка про горниста времён Гражданской войны в США.

57

Не совсем понятно почему автор говорит о Шивелуче, как о потухшем вулкане – предыдущее извержение его произошло всего лишь 11 лет ранее, в 1854 году. Наверное, этот вулкан не проявлял в то время видимой активности и считался потухшим, т. к. следующее его извержение началось только ещё через 14 лет, в 1879 году.

58

Очень вольное переложение известной песни американского поэта-песенника Стивена Фостера (1826–1864).

59

Джузеппе Меццофанти (1774–1849) – итальянский кардинал, один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества. Считается, что он, никогда не покидавший Италию, владел 38 языками и 50 диалектами.

60

Еловка – бывшее село Усть-Камчатского района. Прекратило существование в 1940-х годах.

61

Перевод Т.Рулёвой.

62

Седанка – ительменское село, ныне не существующее, было расположено, очевидно, где-то на реке Седанка – правом притоке реки Тигиль. Современное с. Седанка, образованное в 1940-х годах, расположено на реке Напана. Возможно, старое село просто переехало на новое место.

63

Уже упоминавшийся Расселас, принц Абиссинский (в романе Самюэля Джонсона) вообще никогда ни на кого не охотился, тем более на медведей.

64

Лесная – село Тигильского района. Возникло в XVIII веке на месте корякского острожка. Названо по расположению на берегу реки Лесной.

65

Аманино и Кахтана – ныне не существующие, Воямполка и Палана – существующие поселения Тигильского района.

66

Кинкиль – бывшее село Тигильского района. Возникло до 1832 года. Названо по расположению на реке Кинкиль.

67

Оссиан (Ойсин) – легендарный кельтский бард III века.

68

Иронический персонаж из «Гражданин мира, или Письма китайского философа …» Оливера Голдсмита (1730–1774).

69

Героическая, но катастрофическая по последствиям для британской кавалерии атака на позиции Русской армии во время Балаклавского сражения 25 октября 1854 года в ходе Крымской войны.

70

Имеется в виду пьеса Уильяма Шекспира.

71

Experimentum crucis – «испытание крестом» (лат.) или решающий опыт. Эксперимент, исход которого однозначно определяет, является ли конкретная теория или гипотеза верной.

72

Аталанта – персонаж древнегреч. мифологии, знаменитая красотою и быстротою в беге. Каждому из искателей её руки она предлагала состязаться в беге, причём он бежал впереди, она же с копьём следовала за ним; если она его настигала, то убивала. Много юношей пало от её руки, пока Гиппомен не перехитрил её с помощью Афродиты. Богиня дала ему золотые яблоки, которые он во время бега ронял поодиночке; поднимая их, Аталанта отстала, и Гиппомен первым достиг цели.

73

Альберт Смит Бикмор (Albert Smith Bickmore) – американский естествоиспытатель и путешественник.

74

Теперь хорошо известно, что эта церемония является одной из форм «похищения невесты», которая широко распространена среди варварских народов. – прим. Дж. Кеннана.

75

Жан Батист Бертелеми(Варфоломей) Лессепс (1766–1834) – французский дипломат, служил во французском консульстве в С.-Петербурге, принимал участие в экспедиции Ж.-Ф.Лаперуза 1785–1788 гг. В сентябре 1787 был высажен в Петропавловске-Камчатском и послан с донесениями во Францию. Путешествие его до Парижа длилось 2 года, до октября 1789 года. Свои приключения он описал в книге, в русском издании – «Лессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири» (М., 1801–1802). Во время Отечественной войны 1812 года по приказу Наполеона исполнял обязанности коменданта оккупированной Москвы. Его племянник, Фердинанд Лессепс получил всемирную славу, как создатель Суэцкого канала.

76

У.Э.Г. Леки «История рационализма в Европе.

77

Томас де Квинси «Убийство, как одно из изящных искусств» (1827) – сатирическое эссе об эстетическом восприятии убийства. Построено как обращение к членам вымышленного клуба «Общество знатоков убийства», прототипом которого послужил реальный английский «Клуб адского пламени».

78

Это суеверие в конечном счете исчезло или было преодолено. Спустя много лет живых оленей закупали в Северо-Восточной Сибири для транспортировки на Аляску. – прим. Дж. Кеннана

79

Коряки-каменцы – один из родов т. н. береговых оседлых коряков, занимающихся морским промыслом. Каменцы обитали на побережье Пенжинской губы в районе ручья Каменного, в основном в селе Каменское.

80

Шестаково – ныне не существующее село Пенжинского района в устье реки Шестакова. Река названа именем казачьего головы А.Ф. Шестакова, погибшего в этом районе в стычке с коренными жителями в 1730 году. Прекратило существование предположительно в 1930-х годах.

81

Микино – ныне не существующее село на берегу Пенжинской губы в устье реки Микина. Прекратило существование предположительно в 1930-е годы.

82

Куюл – по-видимому, не сохранившееся до наших дней и забытое поселение коряков на речке Куюл, впадающей в Пенжинскую губу.

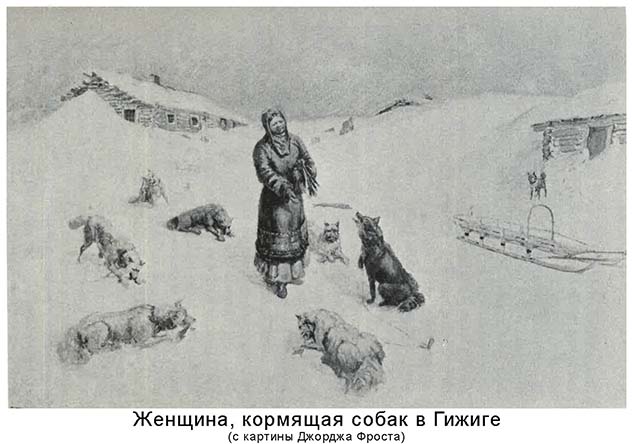

83

Следует отметить, что Гижига в то время находилась не там, где расположено современное село Гижига, а на 25 км. выше по реке с таким же названием. Поселение тогда имело статус города и называлось Гижигинск. Ко времени описываемых событий оно уже потеряло своё значение и население (максимум 700 человек в 1805 г.). В 1920-х годах город был упразднён, и всё население перебралось в устье реки в село Кушка, которое переименовали, и оно стало современной Гижигой. От старого города сохранились только остатки кладбища с несколькими надгробиями.

84

Мелодеон, или фисгармония – напольный музыкальный инструмент, род небольшого органа с фортепианной клавиатурой.