Полная версия:

Пережитки большой войны

Бандитизм, пиратство, а также организованная преступность и душегубство, конечно же, никуда не делись, однако новые – более крупные и более эффективные – государства были куда устойчивее, так что немногочисленные группы вооруженных головорезов попросту не могли представлять угрозу их существованию. Если прежде бандиты становились военными лидерами, то теперь они представляли собой всего лишь криминальные группы, скорее причинявшие государству неудобство, нежели выступавшие риском для его стабильности, не говоря уже об угрозе для его выживания.

Кроме того, по наблюдениям Тилли, «формирование системы государств, разделение военного образа жизни и гражданского и разоружение гражданского населения – все это обострило различия между войной и миром». Таким образом, война (и, соответственно, мир) оказалась под тем или иным контролем: у нее были четкие начальные и конечные точки, а государства гораздо тщательнее взвешивали все «за» и «против», рассматривая возможность вступления в войну. Поэтому Пауль Шредер, отчасти опираясь на наработки Хайнца Духхардта, отмечает появление в XVIII веке «у субъектов, участвующих в международной политической игре, способности упорядочивать свои взаимоотношения и систему в целом, дабы избегать войны или сокращать ее масштабы, увеличивая возможность мирных решений». Шредер выдвигает следующую гипотезу: «В целом применительно к международной политике XV, XVI и XVII веков можно утверждать, что большинство потенциальных войн превращались в реальные, а большинство кризисов в сравнительно короткое время оборачивалось войной». Однако в XVIII и XIX столетиях все активнее «наблюдается возникновение более стабильной и всеобъемлющей государственной системы, в которой не только присутствуют постоянные игроки, более эффективные и общепризнанные правила, практики и институты, но и появляется более значительный потенциал управления международной политикой с избеганием открытых войн. Большинство войн, назревавших в XVIII веке, в итоге так и не начались, а в следующем столетии эта тенденция усилилась: большинство кризисов так или иначе получали успешное разрешение». По наблюдениям Джека Леви и его коллег, «на смену характерным для Средневековья войнам, которые затевались из соображений личной чести, мести или обогащения монархов и аристократов… все больше приходило применение силы в качестве инструмента воздействия для достижения политических целей»[81].

По мере перехода войн под политический контроль они стали происходить реже. Но при этом, как отмечает Тилли, «война становится более интенсивной и разрушительной – начавшись, продолжается дольше»[82]. Эти обстоятельства могли усиливать осторожность правителей в решении вопроса о вступлении в войну. В промежутке с 1815 по 1854 год, после череды затратных войн континентального масштаба, Европе удалось вступить в беспрецедентную эпоху почти полного отсутствия международных военных конфликтов, а затем, с 1871 по 1914 год, состоялся еще один период почти полного затишья, который был еще продолжительнее. По наблюдению Эвана Льюарда, несмотря на эпизодические гражданские войны, эти два продолжительных периода мира в Европе продемонстрировали впечатляющие перемены в сравнении с предшествующими эпохами, когда крупные государства постоянно воевали друг с другом[83].

Одновременно происходили интересные изменения в способах обоснования войны. В ранний период истории Европы, отмечает Льюард, какого-либо оправдания войны, похоже, не требовалось: война считалась «славным предприятием», «нормальной характеристикой человеческого существования, излюбленным времяпрепровождением государей и высшей аристократии». Однако примерно к началу XVIII века настроения сильно изменились: правители обнаружили, что от них «ожидают заявлений о миролюбии и стремления избегать ужасов войны», даже если государи по-прежнему успешно изыскивали надуманные причины для войны и, подобно королю Франции Людовику XIV, продолжали видеть в ней «блистательный путь к славе». Представление о войне как о норме, почетном деле и в некоторых аспектах желанном начинании сохранялось, однако, как отмечает Льюард, политические лидеры все больше «считали необходимым заявлять, что война была им „навязана“». Кроме того, крепло представление о том, что война должна быть «справедливой», хотя, как признает Джеффри Паркер, люди по-прежнему считали «своего бога повелителем сражений и не слишком увлекались пацифизмом»[84].

В рамках этой тенденции война (по меньшей мере в отдельных местах) теперь рассматривалась в большей степени как особый и при этом крайний способ достижения желательных политических целей, а не как норма жизни. Именно таким был один из ключевых выводов, к которому пришел прусский офицер Карл фон Клаузевиц, в 1832 году опубликовавший трактат «О войне». Центральным тезисом этой важной работы был общеизвестный афоризм «Война есть только продолжение политики иными средствами». Война для Клаузевица не являлась самоценной сущностью: не будучи «чем-то автономным», она выступала просто – всего-навсего «инструментом политики»[85].

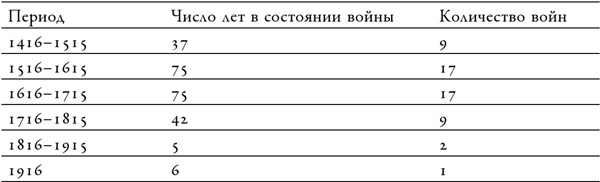

Интересна и еще одна взаимосвязанная тенденция. Отдельные игроки, некогда активно участвовавшие в системе европейских войн, пытались полностью из нее выйти – этот процесс я называю голландизацией. Этот термин проистекает из действий Нидерландов – богатого, централизованного и даже доминирующего государства, которое в свое время вносило подобающую лепту в военные конфликты. Однако в XVIII веке Нидерланды стали выходить из этой системы, чтобы сосредоточиться на коммерческих и колониальных начинаниях. Хотя время от времени Голландия втягивалась в более масштабные конфликты, инициированные другими государствами, в целом на протяжении двух с половиной столетий страна стремилась избегать любых международных войн в Европе. Нечто подобное произошло в Скандинавии, откуда некогда приходили самые знаменитые в истории воины-хищники. При решении внутренних проблем скандинавские народы могли вести гражданские войны десятилетиями – например, в Норвегии, по сути, непрерывная гражданская война шла с 1130 по 1227 год. В таблице 2 представлены данные о последующих войнах, которые вели страны Скандинавии: на протяжении большей части промежутка с 1415 по 1816 год они так или иначе где-то воевали (зачастую в конкретный момент времени, в сущности, велось сразу несколько войн). Но несмотря на это жестокое и кровавое прошлое, к настоящему времени страны Скандинавии активно воздерживаются от участия в войнах вот уже почти двести лет. Вместо этого они спокойно вручают премии за мир, открывают прекрасные музеи, где выставлены корабли викингов, бережно извлеченные из погребальных курганов и с морских глубин, и публикуют книги, где терпеливо объясняется, что хищные предки скандинавов в определенных случаях были не такими уж злодеями. Также показателен пример Швейцарии: в начале XVI века это была первоклассная военная держава, однако впоследствии «приращения территории и политического влияния» вызывали у нее, по выражению историка Линна Монтросса, лишь «любопытное безразличие»[86].

Таблица 2. Участие Дании, Норвегии и Швеции в гражданских и межгосударственных войнах с 1416 года

Источник: неопубликованные материалы, собранные Нильсом Петтером Гледичем

Опыт государств, избравших путь голландизации, доказывает несостоятельность двух распространенных суждений – о том, что война между народами внутренне присуща человеческой природе, и о цикличности войн или «военной лихорадки»[87]. Если бы любое из этих суждений было истинным, можно было бы ожидать, что швейцарцы, датчане, шведы, норвежцы и голландцы и теперь горели бы желанием сражаться[88].

Подчинение войн контролю и дипломатическому порядку, вероятно, стало важной составляющей впечатляющего и даже удивительного экономического развития Европы, в особенности в XIX веке (см. рис. 1). Если правители все время отчаянно нуждаются в средствах на ведение опустошающих государственную казну войн, которые на протяжении столетий были их излюбленным занятием, то время от времени они будут по собственной прихоти использовать собственную власть для конфискации средств граждан. Для последних же естественной реакцией на это является прятать свои состояния или держать их во все более мобильном состоянии. В результате развитию экономики наносится суровый ущерб. Напротив, если правителям удается на протяжении долгого времени избегать войны, это обычно становится стимулом для экономического развития.

Рисунок 1. Реальный ВНП на душу населения (в долларах США и ценах по состоянию на 1960 год). Источник: Maddison 1983

Здесь уместно вспомнить знаменитую фразу Адама Смита: «Для того чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до высшей ступени благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управлении; все остальное сделает естественный ход вещей». К концу XVIII века последние два из упомянутых элементов возникли в значительной части Западной Европы, а когда после победы над Наполеоном в 1815 году ряду стран удалось на столетие забыть о войнах на континенте, все условия формулы Смита были, по сути, выполнены, и она доказала свою состоятельность[89].

Подъем антивоенного активизма накануне Первой мировой войны

Одинокие голоса противников войны, иногда очень выразительные, звучали очень давно. Но представление о войне как о зле, с которым необходимо покончить, оформилось в политическую идею лишь чуть меньше столетия назад (впрочем, идее, что злом является рабство, тоже всего лишь две сотни лет). Началом последовательной антивоенной агитации можно считать 1889 год, когда австрийская аристократка Берта фон Зутнер опубликовала яркий, пусть и напыщенный антивоенный роман «Долой оружие!» (Die Waffen Nieder!). Гротескное описание жестокостей войны в этом произведении потрясло сложившийся литературный канон. Роман, который известный своим пацифизмом Лев Толстой с восторгом сравнивал с «Хижиной дяди Тома» Гарриет Бичер Стоу, произвел сенсацию. Книга, выдержавшая 37 изданий и переведенная более чем на дюжину языков, сделала фон Зутнер, возможно, самой известной женщиной Европы своего времени. К концу XIX века антивоенное движение обрело определенную действенность как политическая сила. Противники войны издавали книги и брошюры, организовывали международные конференции, проводили акции протеста и выступали в поддержку различных механизмов и программ действий с целью искоренить или обуздать войну[90].

Антивоенное движение конца XIX века, в основу которого легли доводы, приводившиеся на протяжении столетий и порой имевшие отношение к другим набирающим силу интеллектуальным конструкциям той эпохи, наподобие либерализма и идеи прогресса, представляло собой гибкую и иной раз неестественную коалицию. Некоторые участники движения, наподобие квакеров, отрицали войну из соображений морали и религии. Другие, например фон Зутнер, похоже, выступали против войны по принципиально эстетическим и гуманистическим соображениям: они считали бойню и военную разруху чем-то отвратительным, диким, нецивилизованным и мерзким. Такую позицию едко осмеивал Оскар Уайльд: «Пока войну почитают за зло, в глазах общества она не утратит своей привлекательности. Она перестанет быть популярной, только если ее сочтут вульгарной»[91].

Некоторые присоединявшиеся к пацифистскому движению исповедовали экономический подход. Они полагали, что завоевание, которое рассматривалось как главная цель войны, бесполезно и даже контрпродуктивно для экономики, поэтому на смену войне в качестве института международного соперничества должны прийти торговля и коммерческий дух. Некоторые сторонники такой точки зрения были предпринимателями: например, Эндрю Карнеги профинансировал создание в Нью-Йорке Фонда Карнеги за международный мир, а швед Альфред Нобель, наживший состояние на открытии технологии безопасного обращения с нитроглицерином, изобретя динамит, учредил премию собственного имени, чтобы почтить усилия тех, кто пытался найти способы решения межнациональных проблем без использования его открытия. Одним из наиболее влиятельных сторонников экономического пацифизма был английский журналист Норман Энджелл, автор книги «Великая иллюзия», многократно переизданной и разошедшейся общим тиражом более миллиона экземпляров как минимум на семнадцати языках (впоследствии, как и фон Зутнер, он стал нобелевским лауреатом)[92].

Другие активисты также высказывались против войны. Например, социалисты, которые нередко сторонились буржуазных обществ борьбы за мир, а на деле и сами зачастую отстаивали революционное насилие, все же были склонны рассматривать межгосударственные войны как зло на службе капиталистов, использовавших рабочих в качестве пушечного мяса. Именно в этом контексте социалисты присоединялись к антивоенному протесту: штык, гласила одна из их максим, – это оружие, на обеих концах которого находится рабочий[93]. За мир во всем мире в качестве желанной цели выступали и многие представители феминистского движения.

Военный энтузиазм не сдает позиции

К 1914 году война как институт впервые в истории спровоцировала значительные проявления организованного презрения и противодействия исходя из моральных, эстетических, идеологических и экономических оснований. Порой борцам за мир удавалось доносить свои идеи до сильных мира сего (среди которых был какое-то время даже российский император[94]), однако их протесты и предложения зачастую были безрассудными, сумбурными и политически наивными. По утверждению одного из современников, сторонницу крестового похода за мир идеалистку Зутнер окутывал «легкий флер абсурда», а учрежденное ею Немецкое общество мира в общественном мнении представало «комичным кружком шитья, участниками которого были сентиментальные тетушки обоих полов», как выразился один исследователь. Норман Энджелл писал, что его приземленные друзья «советовали избегать в текстах всей этой чуши, если ты не хочешь стоять в одном ряду с эксцентриками, чудаками и высоколобыми умниками, которые появляются на публике в сандалиях и с длинной бородой и питаются чем бог пошлет»[95].

Важной причиной того, почему сторонники мира столь часто оставались не у дел, было то, что многие попросту не соглашались с утверждением «война – это зло». Антивоенным активистам отчаянно требовалось придать весомость этой исходной идее, поскольку из нее очевидным образом проистекали все их предложения, задумки и методы. В попытке справиться с этой проблемой пацифисты провозглашали свою центральную аксиому громко, постоянно и с навязчивой неотложностью. Но большинство людей относились к их возгласам равнодушно или даже пренебрежительно: Европа, как утверждает Киган, оставалась «обществом воинов» или же, по словам Томаса Джефферсона, «ареной для гладиаторских боев», в пределах которой «война представляется естественным состоянием человека»[96].

До Первой мировой в Европе и США было действительно легко отыскать состоявшихся писателей, исследователей и политиков, отвергавших мир и прославлявших войну. Роланд Стромберг, автор обстоятельного труда об общественных настроениях той эпохи, впечатлен «кучей трактатов и манифестов, в которых интеллектуальная элита Европы принимала войну с распростертыми объятьями не просто как некую неприятную необходимость… или хотя бы как событие, способное развеять скуку долгих спокойных лет, а видела в ней духовное спасение и надежду на обновление»[97].

Создается впечатление, что мотивация многих самых ярых поборников войны едва ли поддается осмыслению с точки зрения логики или практики – настолько романтическими были их представления о войне. Среди тех, кто считал войну привлекательной, были и люди, уверенные в ее благотворности и прогрессивном характере, а многие, включая некоторых ненавистников войны, приходили к фаталистическому выводу, что она является чем-то естественным и неизбежным.

К числу «романтиков» принадлежал выдающийся американский юрист Оливер Уэнделл Холмс-младший[98]. Выступая в 1895 году перед выпускниками Гарвардского университета, он констатировал, что мир, который не знает «священного безумия чести», не будет долговечным. Свою эпоху Холмс ощущал как время «краха убеждений», когда единственным, что является «истинным и достойным восхищения», оказывается «вера… которая заставляет солдата отдавать свою жизнь, покорно исполняя безоговорочно принятый долг, несмотря на то что он мало что понимает в деле, за которое стоит, не имеет ни малейшего представления о плане кампании, а тактика кажется ему бесполезной». Уинстон Черчилль в 1900 году отмечал, что в условиях цивилизации «радость» приносится в жертву «роскоши», но на поле битвы жизнь предстает «в своем лучшем и самом здоровом проявлении», когда вы «ждете, как поведет себя капризная пуля». Великий французский социолог Алексис де Токвилль приходил к заключению, что «война почти всегда расширяет сознание и укрепляет характер людей», а Фридрих Великий полагал, что «война открывает плодороднейшую почву для всевозможных достоинств, ведь в каждом миге войны сияют верность, жалость, великодушие, героизм и милосердие». Немецкий военачальник XIX века Хельмут фон Мольтке свидетельствовал, что война «формировала благороднейшие добродетели человека», а в Англии в 1899 году преподобный Г. И. Д. Райдер писал, что война вызывает к жизни «лучшие качества человеческой натуры, наделяя дух господством над плотью». В 1866 году английский эссеист и художественный критик Джон Рёскин заявлял, что война «есть основа всех возвышенных добродетелей и способностей людей», а также является «величайшим из всех искусств» (хотя, предполагал А. А. Милн, воинский опыт самого Рёскина «заключался, должно быть, в нескольких салонных изображениях атаки легкой кавалерии»[99])[100].

Пока пацифисты доказывали аморальность и экономическую нецелесообразность войны, ее апологеты заявляли, что это мир аморален, а вдаваться в экономические соображения – низко и подло. Например, незадолго до рубежа столетий немецкий историк Генрих фон Трейчке в своих собиравших большую аудиторию лекциях уверял слушателей, что «война справедлива и не противоречит морали… Идеал же вечного мира не только недостижим, но и аморален». По мнению немецкого генерала Фридриха фон Бернхарди, «во время затяжного мира на первый план выходят всевозможные мелкие и эгоистичные интересы. Себялюбие и интриги предаются разгулу, роскошь ставит крест на идеализме. Деньги обретают чрезмерную и неоправданную мощь, а сильный характер не получает должного уважения». Рёскин считал, что спутниками мира были не любовь, изобилие и цивилизованность, а чувственность, себялюбие, падение нравов и смерть[101].

Кое-кто приходил к выводу, что периодические войны необходимы для того, чтобы очистить нацию от декаданса мирного времени. Например, Бернхарди с одобрением цитировал немецкого философа Гегеля: «Войны ужасны, но необходимы, поскольку спасают государство от социального окостенения и стагнации». Трейчке сожалел о «разлагающем влиянии мира» на голландцев, которые некогда были «прославленным народом». Согласно Фридриху Ницше, «было бы совершенно иллюзорно и довольно сентиментально ожидать многого (и вообще чего-то ожидать) от человечества, которое забыло, что значит воевать», а фон Мольтке объявлял «вечный мир» «мечтой, причем отнюдь не прекрасной… Без войны мир погрязнет в материализме». Аналогичным образом британский профессор истории Дж. А. Крэмб характеризовал всеобщий мир как «погружение во всеобщее оскотинивание». Иммануил Кант за пять лет до написания трактата «К вечному миру» относил войну к «возвышенному» и утверждал, что «длительный мир способствует обычно господству торгового духа, а с ним и низкого корыстолюбия, трусости и изнеженности и принижает образ мыслей народа». В Америке первый президент Военно-морского колледжа США Стивен Люс считал, что мир «наносит больше ущерба», чем «примитивная дикость» войны[102].

На рубеже веков представление о том, что война может быть очищающим и облагораживающим опытом, было чрезвычайно популярно среди европейских интеллектуалов. Английский писатель Хилэр Беллок с воодушевлением заявлял: «Я жду не дождусь, когда грянет великая война! Она выметет из Европы весь сор, как метла!» Немецкий юрист Карл фон Штенгель сравнивал войну с бурей, которая «очищает воздух и повергает наземь чахлые и гнилые деревья». Стромберг отмечает, что «суть воинственности была одной и той же в Лондоне (а на деле и в Дублине) и в Москве». Война рассматривалась «как восстановление общества и избавление от вульгарного и банального образа жизни», даже «как спасение». А когда война наконец началась, «самыми распространенными ее изображениями… были очистительный огонь или поток»[103].

Некоторые сторонники социал-дарвинизма, например британский статистик Карл Пирсон, утверждали, что «движение к прогрессу устилают обломки наций… которые не обнаружили тернистый путь к великому совершенству. Эти мертвецы, по сути, являются лишь ступеньками, по которым человечество поднялось к своей сегодняшней жизни, обладая более высоким интеллектом и более глубокими эмоциями». Во Франции Эрнст Ренан называл войну «одним из условий прогресса, щелчком хлыста, который не дает стране погрузиться в сон и побуждает даже довольного жизнью обывателя выйти из апатии», а Эмиль Золя приравнивал войну к «самой жизни… Для выживания мира мы должны поедать других, а другие должны поедать нас. Преуспевали лишь воинствующие нации: как только какая-то нация разоружается, она погибает». В Америке Генри Адамс приходил к выводу, что война сделала людей не только «жестокими», но и «сильными», «вызвав к жизни качества, лучше всего подходящие для выживания в борьбе за существование». Адмирал Стивен Люс провозглашал, что «война является одним из важнейших двигателей человеческого прогресса». Чуть проще эту же мысль выразил русский композитор Игорь Стравинский: война, по его мнению, «необходима для человеческого прогресса»[104].

Вне зависимости от представлений о связи между войной и прогрессом многие считали войну естественным явлением. Холмс в упоминавшемся выше выступлении 1895 года уверял своих слушателей, что «по меньшей мере сегодня, а возможно, и с того самого момента, как человек обитает на земле, его удел – это битва, и ему приходится испытывать свою судьбу в войне». Что же касается Трейчке, то он заявлял своим слушателям, что «изгнание войны из нашего мира изуродует природу человека». Даже пацифист Уильям Джеймс не спорил с тем, что воинственность «коренится в натуре человека», а Лев Толстой, к концу XIX века ставший ярым сторонником пацифизма, в 1868 году делал вывод, что люди убивали друг друга миллионами во исполнение «стихийного зоологического закона»[105].

Многим из этих суждений, в особенности романтического толка, способствовало широко распространенное допущение, что война в Европе будет короткой и малозатратной. Типичнейшие апологеты войны, наподобие Трейчке, в значительной степени идеализировали ее потому, что были убеждены: «войны станут более редкими и менее продолжительными, но при этом гораздо более кровопролитными». Носители подобных взглядов считали, что конфликты континентального масштаба типа Наполеоновских войн или Семилетней войны канули в прошлое. Все европейские войны середины XIX века действительно были короткими, а апологеты войны искусно закрывали глаза на происходившие в тот же самый период в других частях света затяжные войны. Одной из них была Гражданская война в США, которую один высокопоставленный немецкий генерал пренебрежительно охарактеризовал так: «Ватаги вооруженных людей гоняются друг за другом по стране. Из этой истории нечего почерпнуть». Сторонники таких воззрений предполагали, что новая война в Европе будет «бодрым и веселым» делом, как выразился один немецкий дипломат в 1914 году. В результате, хотя сторонников войны, которые прямо приветствовали перспективы длительного конфликта, было немного, военный энтузиазм в преддверии Первой мировой во многом был основан на предположении, что любая будущая война будет краткой и терпимой. Как напишет в 1915 году в одной из своих статей Зигмунд Фрейд, «мы представляли себе рыцарский поход армий, который сведется к установлению превосходства одной из сторон в борьбе; по мере возможности будет избегаться причинение страданий, не влияющих на исход сражения»[106].

Положение дел в 1914 году

Таким образом, к 1914 году война находилась под значительным контролем и была предметом политических калькуляций, а некоторые европейские страны стали стремиться к полному выходу из военной системы. Тем не менее война сохраняла свою привлекательность и, как отмечал Ховард, «почти для всех считалась приемлемым, возможно, неизбежным, а для многих и желательным способом урегулирования разногласий между народами». Либо, как сформулировал эту мысль Шредер, «абсолютное большинство политических лидеров и влиятельных общественных деятелей повсеместно полагали… что война естественна и так или иначе неизбежна». Отчаявшаяся Берта фон Зутнер в 1912 году писала: «Война все еще существует не потому, что в нашем мире есть зло, а потому, что люди по-прежнему считают ее проявлением добра». «Простая истина заключается в том, что люди хотят войны», отмечал Уильям Джеймс[107].