Полная версия

Полная версияПолная версия:

Энциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1

Военно-Грузинская дорога идет мимо Мцхетской водной станции, сворачивает влево и по железобетонному мосту переходит на правый берег Куры.

Кура – самая большая река Кавказа. Истоки ее находятся на территории Турции, впадает она в Каспийское море.

Мост через Куру был построен в 1926 г. инженером Б. Микеладзе по проекту М. И. Карелина почти на 500 м выше по течению реки от старого Мцхетского моста, затопленного при строительстве плотины для Земо-Авчальской ГЭС.

Первые сведения о Мцхетском мосте встречаются в произведениях античных греческих авторов II–III веков нашей эры в связи с описанием похода в Закавказье в 65 г. до нашей эры римского полководца Помпея.

Когда войско Помпея приблизилось к Мцхета, грузинский царь Артаг приказал сжечь деревянные пролеты моста, чтобы преградить римлянам путь в центральную часть города, расположенную на левом берегу. Мост был реставрирован и расширен при царе Вахтанге Горгасали.

Строители усовершенствовали систему водоспусков на случай паводка и расширили въезд на мост. По обеим сторонам моста были построены башни, имеющие оборонительное значение. В них помещались стража и таможенная застава.

В начале XIX в., когда движение по Военно-Грузинской дороге увеличилось, встал вопрос о строительстве нового моста. Этот вопрос был решен с согласия царя Николая I во время его путешествия по Военно-Грузинской дороге в 1837 г.

Мцхетский мост был первым каменным мостом, сооруженным царским правительством на Кавказе. Строительство его продолжалось с 1839 по 1841 год под руководством русского инженера Термина на месте древнего моста.

В течение 85 лет каменный мост находился в эксплуатации, и только в 1926 г. в связи со строительством плотины от него пришлось отказаться, он был затоплен водами Куры.

В этом месте реки, по левой стороне дороги, по плану ГОЭЛРО в 1927 г. были построены головные сооружения первой в Грузии Земо-Авчальской ГЭС имени В. И. Ленина. Это одна из первых гидроэлектростанций в Советском Союзе после Волховской ГЭС.

Годовая мощность ее после введения в строй в апреле 1938 г. второй очереди составляет 36 тыс. киловатт. Архитектурный ансамбль ГЭС удачно завершен одним из лучших памятников В. И. Ленину, автором которого является И. Д. Шадр.

За мостом через Куру дорога идет у подножия горных склонов, покрытых кустарниками. С правой стороны ей сопутствуют горы системы Малого Кавказа, а с левой – южные отроги Главного Кавказского хребта.

Около генераторного здания Земо-Авчальской ГЭС Военно-Грузинская дорога проходит под арочным пролетом железнодорожного моста и, минуя мост-акведук через Куру, по красивой аллее вступает в пригороды Тбилиси.

Здесь находится район города, называемый Дигомским полем. Совсем недавно он представлял собой невзрачный пустырь.

В настоящее время это утопающий в зелени новый жилой массив, связанный с центром Тбилиси регулярным автобусным сообщением. В районе разместилось учебно-опытное хозяйство виноградарства Грузинского сельскохозяйственного института, на полях которого студенты проходят производственную практику. На Дигомском поле расположены мотель и кемпинг.

Несколько километров дорога идет по правому берегу Куры над скалистым откосом, затем взбирается на обширное плато, где расположен один из районов Тбилиси – Сабуртало.

Здесь начинается городская улица, которая так и называется – Военно-Грузинская дорога. Минуем мост через реку Вере и попадаем на площадь Героев.

Последний исторический пункт на дороге – старый мост через Вере. В настоящее время движение идет по новому мосту, который был сооружен в начале 20-х годов нынешнего века, когда Тбилиси стал интенсивно расти в северозападном направлении. Старый каменный мост, занесенный песком и илом, сохранился в пойме реки Вере как памятник древнего мостостроения.

По историческим данным, мост был построен в XVII в. и представлял собой уменьшенную копию знаменитого кирпичного Красного моста через речку Храми, который существует и поныне.

Однако некоторые специалисты считают, основываясь на внешнем облике моста, что он построен значительно раньше.

Его строительство приписывается древнему полководцу Помпею, находившемуся в Грузии в I в. до нашей эры.

Наше путешествие по Военно-Грузинской дороге закончилось.

Мы приехали в город ТБИЛИСИ – столицу и самый крупный научный и культурный центре Грузии. Здесь находятся Академия наук Грузинской ССР, научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения, музеи, театры.

Вечерний Тбилиси

Вот и въехали мы в Тбилиси.

Мне очень ярко запомнился следующий эпизод.

Въехали на какую-то площадь. Здания окружали её, и люди ходили не только по тротуарам, обрамляющим дома, окружающие площадь, но и по самой площади. Поэтому Витя машину вёл на малой скорости. Вдруг наша Ёлочка воскликнула – «Мама, смотри! Кто-то потерял букет цветов».

Я посмотрела туда, куда показывал её пальчик и, действительно увидела на афальте – очень красивый, почти свежий букет цветов. Я сказала Виктору, чтобы притормозил и дал задний ход. Открыла дверку машины и выхватила с асфальта этот букет.

Он был не просто красив, а – торжественно великолепен. Чуть привядшие листья на нём говорили, что цветы жаждут напиться свежей воды, чтобы вернуть себе импульс жизни.

Машина медленно продвигалась к выезду с площади, а я, переведя с букета на окно, с удивлением увидела, что букет, поднятый нами – не одинок. Их было много, этих увядающих букетов, как бы специально разбросанных, и теперь – умирающих на сером асфальте…И вдруг мысль прорезала мои расплавленные от жаркого солнца – мозги: – умирающие цветы, так ведь это, наверняка – прощальные цветы, разбросанные на последнем пути кого-то, провожаемого в иной мир…

Я приоткрыла дверку машины и постаралась – не выбросить, а осторожно вернуть этот роскошный, подобранный нами букет – тому, кому он предназначался…

У нас не был запланирован отдых в Тбилиси. Но Виктор устал. Дорога по Военно-Грузинской дороге требовала внимания и напряжения.

Поэтому мы решили отдохнуть.

В центре гостиницы были дорогими. Поэтому мы остановились в каком-то окраинном районе города. Удивились, что в гостинице были свободные номера. Она скорее была похожа на обычный двухэтажный жилой дом. Нам достался номер на втором этаже с балконом.

Мы пообедали в близлежащем кафе и, хотя был ещё ранний вечер, мы все завалились спать. И проспали до самого утра…

Наша Ёлочка спит в тбилисской гостиннице

ИСТОРИЯ ТБИЛИСИ

Пока мы отсыпались, предоставляю вам возможность очень кратко ознакомится с историей этого города.

Грузинская столица – важный промышленный центр Закавказья, где каждая отрасль промышленности располагает современными предприятиями: заводы «Тбилприбор», сельскохозяйственного машиностроения, керамический комбинат, прядильно-трикотажный комбинат, чаеразвесочная фабрика и др. Тбилиси – крупнейший транспортный узел Закавказья.

Тбилиси расположен на берегах Куры в узкой котловине между горами. Его улицы, строения, сады и парки живописно раскинулись на склонах гор и тянутся вверх по течению реки на 25 км. Это один из древнейших городов нашей страны.

Археологические находки, обнаруженные в окрестностях города, свидетельствуют о том, что человек обитал здесь за 3–4 тысячелетия до нашей эры.

Первое литературное упоминание о Тбилиси как о городе относится ко второй половине IV в. нашей эры.

Согласно одному из преданий, начало городу положил царь Вахтанг Горгасали. Он охотился в лесистой местности и выстрелом из лука убил фазана. Птица упала в горячий источник и сварилась раньше, чем ее подобрали. Царь распорядился обследовать местность и, убедившись, что в ней находится много целебных теплых источников серной воды, повелел основать здесь город. Грузинское слово «тбили» означает «теплый».

Таким образом, Тбилиси – это город теплых ключей.

По другим сведениям, город был известен с I в. кашей эры. Он имел удобное географическое положение: здесь скрещивались важнейшие торговые пути Закавказья и это способствовало его быстрому развитию. Город располагался в котловине между возвышенностью (с запада) и отвесным скалистым утесом на левом берегу Куры, закрывавшим путь в центральную часть Грузии – Картли. По этой же причине в IV в. Тбилиси представлял собой город-крепость.

Во второй половине V в. Вахтанг Горгасали решил превратить Тбилиси в столицу своего царства. Летописец Леонтий Мровели сообщает, что Вахтанг основал и строил город, а его сын Дачи в начале VI в. достроил Тбилиси и сделал его царской резиденцией. С тех пор Тбилиси сохраняет свое первенство среди городов Грузии.

Сорок раз за 1500 лет своего существования город подвергался грабежам и полному разрушению. Сжигались дворцы и жилища, завоеватели рубили и портили стенопись знаменитых грузинских мастеров. Поэтому в пределах современного Тбилиси сохранилось сравнительно мало памятников грузинского зодчества.

На рубеже VII и VIII веков Восточная Грузия попадает под влияние арабов.

Территория Тбилиси за этот период значительно увеличилась.

На левом берегу реки, возле Метехского кряжа, был возведен крепостной участок с дворцом и служебными постройками, а с северо-запада к нему примыкал новый район Исани.

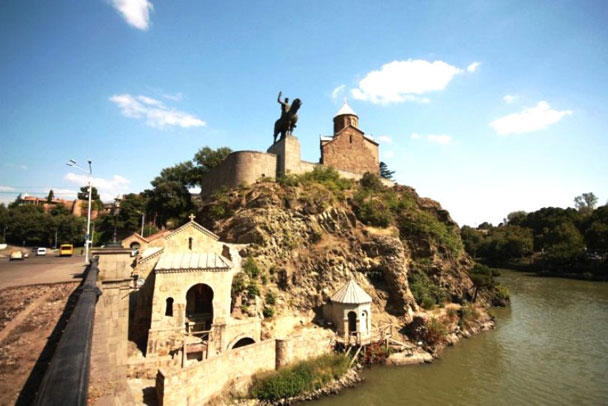

В ХШ в. на скальном выступе Исани царь Дмитрий построил Метехский храм, около которого стоит сейчас памятник основателю города – Вахтангу Горгасали.

В XIX в. Тбилиси – губернский город Российской империи и резиденция Царского наместника на Кавказе (до 1882 г., когда эта должность была упразднена). Это был период мощного экономического и культурного развития города – строились железные дороги, гимназии, институты, стали выходить журналы и газеты, открываться театры.

С Тбилиси связаны имена выдающихся деятелей России:

декабристы В. К. Кюхельбекер, А. А. Бестужев, А. И. Одоевский и другие, писатели А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. Н. Островский, А. М. Горький и другие. Здесь жили и работали А. Г. Чавчавадзе, И. Г. ЧавЧавадзе, А. Р. Церетели, Г. А. Орбелиани и другие писатели и общественные деятели Грузии.

Вторая половина XIX в. знаменуется развитием промышленных предприятий – кожевенные, табачные фабрики, железнодорожные мастерские. Рос и мужал рабочий класс.

В 1891–1892 годах в мастерских Закавказской железной дороги работал учетчиком A. M. Горький. Там он познакомился со многими участниками революционного движения и видными общественными деятелями. В Тбилиси был опубликован первый рассказ писателя – «Макар Чудра».

Тбилиси славен своими революционными традициями.

В конце 1882 г. здесь возниюта первая марксистская социал-демократическая организация «Месаме-даси», созданная по инициативе М. Г. Цхакая и Э. Ф. Ниношвили.

В конце 90-х годов в «Месаме-даси» оформилось революционное крыло, ядро которого составляли М. З. Бочоридзе, В. З. Кецховели, Ф. И. Махарадзе, И. В. Сталин, И. Ф. Стуруа, А. Г. Цулукидзе, М. Г. Цхакая и другие.

С сентября 1901 г. в Баку начинает выходить нелегальная газета этой группы «Брдзола» («Борьба») на грузинском языке. После II съезда РСДРП (1903 г.) революционные социал-демократические организации Грузии оформились в большевистскую организацию, а представители большинства «Месаме-даси» стали на позиции меньшевизма.

В период первой русской революции 1905–1907 годов большевики руководили революционным движением в Грузии. В поддержку декабрьского вооруженного восстания в Москве началось вооруженное восстание в Тбилиси и других городах Грузии. Оно было жестоко подавлено. Отдельные революционные выступления рабочих и крестьян продолжались в течение 1906–1907 годов.

После свержения самодержавия в феврале 1917 г. в Грузии образовались Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, но руководство в них захватили меньшевики и эсеры. После Октябрьской революции в конце 1917 г. большевики возглавили борьбу за победу социалистической революции в Грузии.

9(22) марта 1917 г. в Тбилиси был создан орган буржуазного Временного правительства – Особый Закавказский комитет, в ноябре того же года он был преобразован в Закавказский комиссариат. Контрреволюционные организации разгромили и закрыли большевистские газеты, расстреляли демонстрацию протеста тбилисских рабочих в Александровском саду. Большевики были вынуждены уйти в подполье.

В феврале 1918 г. был создан новый контрреволюционный орган государственной власти – Закавказский сейм, объявивший Закавказье «независимой федеративной демократической республикой».

В июле 1918 г. меньшевистское правительство заключило с Турцией позорный договор, по которому к Турции отошла часть территории Грузии и были введены оккупационные германо-турецкие войска. В промышленности хозяйничали англо-американские и французские капиталисты. Разжигалась национальная рознь. Борьбу трудящихся за победу Советской власти возглавили большевики. В связи с успешной борьбой большевиков против контрреволюции в России и на Кавказе, меньшевики в Грузии вынуждены были пойти на некоторые уступки, в частности легализовать большевистские организации. Полномочным представителем РСФСР в Грузии был назначен СМ. Киров.

В мае 1920 г. была организована Коммунистическая партия Грузии, коммунисты вышли из подполья и развернули активную деятельность среди народных масс по подготовке к свержению меньшевистского режима.

В начале февраля 1921 г. во многих уездах Грузии начались вооруженные восстания.

16 февраля был создан Революционный комитет, который провозгласил Грузию Советской Социалистической Республикой и обратился ко всем трудящимся Грузии с воззванием о взятии власти на местах и образовании местных ревкомов. Восстание развивалось успешно, но приходилось вести неравную борьбу с войсками меньшевиков и интервентов. Ревком обратился за помощью к Советской России. Советское правительство откликнулось на обращение Ревкома.

25 февраля 1921 г. восставшие рабочие и крестьяне Грузии при поддержке Красной Армии свергли в Тбилиси, а затем и по всей Грузии правительство меньшевиков. Об этих героических событиях напоминают многие памятники современного Тбилиси, а в названиях улиц и площадей запечатлены имена большевиков-ленинцев, руководивших борьбой грузинского народа.

Во время Великой Отечественной войны народы Грузии вместе со всеми народами Советского Союза встали на защиту Отечества. Грузия снабжала фронт оружием, боеприпасами, продовольствием.

Грузинские дивизии сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Несколько грузинских дивизий в составе Красной Армии участвовало в битве за Кавказ, в боях за освобождение Таманского полуострова.

Тяжелые бои развернулись летом 1942 г. в районе Новороссийска, где враг пытался прорваться в Абхазию. Командовал 46-й армией генерал К. Л. Леселидзе. В результате тяжелых изнурительных боев враг был отброшен за Главный хребет. Память об этих боях запечатлена в мемориальных комплексах, названиях селений, улиц.

По окончании Великой Отечественной войны Грузия вместе со всеми народами СССР приступила к мирному социалистическому строительству.

В настоящее время Тбилиси – крупный современный город.

Территория его за годы Советской власти выросла более чем в 3 раза, а площадь зеленых насаждений превысила 3 тыс. гектаров. Возникли новые жилые массивы в Сабуртало, Дигоми, Навтлуги и т. д. В процессе реконструкции осуществлен ряд интересных градостроительных проектов, построены современные городские магистрали и ансамбли зданий.

Новые постройки удачно гармонируют в архитектуре города со старыми ансамблями. В старой части Тбилиси есть районы и улицы, которые объявлена заповедными.

Нарикала – цитадель

Автор снимка: Мария Рябкова

Утром, после завтрака, мы на машине поколесили по многим улицам и площадям Тбилиси.

Нас удивило резкое различие центральных улиц от окраинных районов.

Центр представлял как бы лицо столицы Грузии, и потому был обихоженным, умытым и причёсанным.

Чем дальше мы уезжали от центральных достопримечательностей, тем больше город начинал походить на обычные, с современными жилыми домами – городишки. Может быть, такое впечатление создавали предприятия, расположившиеся на городских «галёрках». Скорее всего, город делился на новое и старое время. Старое – отступало, уступая место новому – помпезному…

Но и этот вариант, может быть ошибочным, так как центр тоже был исторически – древним, а пригородные районы – напротив, строились недавно.

Наши юные путешественники не очень интересовались архитектурой или историей города, поэтому в основном все достопримечательности Тбилиси мы осматривали из окон машины, медленно дефилируя не по определённому маршруту, а так – куда глаза глядят. Но наши глаза глядели – «во все глаза», и запомнили многое…

Большинство архитектурных памятников Тбилиси сосредоточено в исторических районах – Сеид-Абада и Исани.

Древнейшие из них: Нарикала – цитадель, которая уже в IV в. представляла собой сложный комплекс оборонительных сооружений.

Крепость Нарикала стоит на отроге Триалетского хребта, на горе Мтацминда возвышаясь над Старым Тбилиси.

К ней можно подняться по канатной дороге, а можно и пешком по крутым тропинкам: путь будет сложным, но так лучше прочувствуешь «душу Тбилиси», как называют крепость местные жители. Нарикала старее самого города.

Время возведения крепости в Тбилиси неизвестно, но в VII веке она уже существовала и называлась арабским именем – Шурис-Цихе.

Архитекторами постройки были персы, а современное название – Нарикала ей дали монголы несколькими веками позже. Крепостной комплекс неоднократно страдал из-за землетрясений, поэтому его нынешний облик сформировался уже в XVII–XVIII столетиях.

В 1990-е гг. предпринимались попытки реставрации Нарикалы, была отстроена церковь св. Николая, существовавшая на территории крепости в XII веке. Отстроенная в современную эпоху, она в точности повторяет формы оригинального храма XIII века.

Ввиду большой древности разрушительные процессы продолжаются в крепости Нарикала и в настоящее время, в то же время здесь ведутся и реставрационные работы.

Поскольку крепость Нарикала находится на горе, с неё открывается наиболее полная и красивая панорама Тбилиси. Отсюда можно увидеть Собор Святой Троицы, резиденцию грузинского президента, набережную Куры и монумент Мать-Грузия.

Сионский собор

Сиони или Сионский собор – исторически главный храм Тбилиси, названный в честь Сионской горы и освящённый в честь Успения Пресвятой Богородицы. Располагается на берегу реки Куры в Старом Тбилиси.

Был построен по приказу византийского вельможи Гурама (VI–VII века), но разрушен арабами.

В XII в. Давид IV Строитель возвёл здесь новый храм, с тех пор не раз пострадавший и восстановленный.

Правительство Берии пыталось уничтожить памятник православной архитектуры. И лишь в конце восьмидесятых годов прошлого тысячелетия Успенская церковь (Сиони) в Мехети снова обрела свой статус.

Сегодня Сиони является Кафедральным собором, резиденцией Католикоса – Патриарха грузинской христианской церкви. Здесь хранится величайшая святыня Грузии – крест Святой Нино, утвердившей христианство на грузинской земле. Крест сделан из двух виноградных лоз и перевит, по преданию, собственными волосами святой.

Сиони несколько раз разрушался врагами. Но каждый раз восставал из пепла.

Несмотря на высокий статус храма, выглядит он довольно скромно и сдержанно. А его архитектурный стиль скорее напоминает строгие католические сооружения религиозного культа, где отсутствуют какие-либо элементы декора.

Единственным украшением собора является высокая башня с остроконечным шатровым куполом, возвышающаяся над центральной частью Сиони. Купол находится на сводах смыкающих алтарные стены и две отдалённые от них колонны, формы которых напоминают стрелы.

Храм Метехи

travelfotki.ru

ХРАМ МЕТЕХИСреди более поздних построек, дающих представление об архитектуре зрелого средневековья, выделяется Метехский храм, построенный на желтовато-серой скале над рекой Курой во второй половине XIII в. и служивший дворцовой церковью.

На скалах, отвесно падающих к реке, словно ласточкины гнезда, теснятся старые дома, в которых когда-то проживали ремесленники и торговцы. Стены домов так сливаются с обрывом, что трудно различить, где кончается скала и начинается фундамент строений.

Здесь же с небольшой площадки у моста через Куру можно рассмотреть своеобразную замковую усадьбу Сачино (XVIII в.).

К правому берегу Куры подходят пологие склоны горы Мтабори, недра которой издревле питают знаменитые теплые серные источники давшие название городу.

Здесь расположены старинные тбилисские бани. На базе этих источников в 1938 г. был создан бальнеологический курорт.

У набережной Куры поставлен обелиск в память о 300 арагвийцах, павших при защите Тбилиси в 1795 г.

Неподалеку – вход в ботанический сад, занимающий более 120 гектаров и располагающий богатой коллекцией субтропических растений.

Но от окрестностей с видом на Куру – вернёмся к Метехскому храму.

Метехский храм, так же, как и многие древние православные святыни находится в старом городе Тбилиси.

Церковь Метехи датируется 12-м веком постройки.

Метехский замок – древняя цитадель и резиденция грузинских царей на левом берегу Куры. Рядом со дворцом предположительно в XII веке был построен храм святой Богородицы. В исторических источниках Метехи упоминается с XIII века. В этом храме молилась царица Тамара.

В 1235 году во время нашествия монголов Тбилиси был предан огню, а Метехский храм и дворец разрушены.

В 1278–1289 гг. храм был восстановлен.

В течение XV-го века он был снова разрушен, на этот раз персами.

В XVI–XVII вв. грузинские цари перестраивали Метехи и к настоящему времени он имеет кирпичные стены.

Храм ремонтировался в середине XIX века, коренная реконструкция осуществлена в 1987 году.

Под сводами храма с правой стороны от алтаря, как бы в дьяконнике, но со свободным доступом, находится место захоронения великомученицы Шушаники, царицы Ранской, пострадавшей от мужа-огнепоклонника в V веке.

В начале XIX века старые укрепления вокруг храма были разобраны и на их месте построена тюрьма. До революции в Метехском замке отбывал заключение и А. М. Горький.

В 1959 году в связи с благоустройством города Метехский замок был снесён. Метехский храм как памятник древней грузинской культуры находится под охраной государства.

Метехи

Над Метехи я звезды считал,письменам их священным дивился —В небесах, как на древних щитах,я разгадывал знаки девиза.Мне всегда объясняла одноэта клинопись с отсветом синим —будто бы не теперь, а давно,о Метехи, я был твоим сыном.Ты меня создавал из ребра,из каменьев твоих сокровенных,я наказывал мне серебране жалеть для нарядов военных.Пораженный монгольской стрелой,я дышал так прощально и слабопод твоей крепостною стеной,где навек успокоился Або.За Махатской горой много днейты меня окунал во туманы,колдовской паутиной твоейврачевал мои бедные раны.И когда-то спасенный тобой,я пришел к тебе снова, Метехи.Ворожи над моей головой,обнови золотые доспехи.Одари же, как прежде, меняМорским облаком и небесами,подведи под уздцы мне коня,чтоб скакать над холмами Иоанн.А когда доскажу все словаи вздохну так прощально и слабо,пусть коснется моя головаголовы опечаленной Або.Белла АхмадулинаМетехская скала находиться на скалистом левом берегу реки Куры, ныне ее венчает каменное изваяние Вахтанга Горгасала, основателя Тбилиси (скульптор – Э. Амашукели), а на горе громоздятся подновленные руины старой крепости – храм Метехи (XIII в.).

Легенда о основании Тбилиси бытует в двух версиях, обе связаны с горячими источниками в долине Куры.

По одной, царь Вахтанг Горгасал, охотясь в этих местах, подстрелил фазана, который упал в кипящий ключ и сварился.

По другой – добычей царя был не фазан, а олень: омыв рану в целебном источнике, олень ушел от преследования.

Легенда не противоречит археологии, во всяком случае, в топографической ее части: место основания Тбилиси – теснина между Сололакской горой и Метехской скалой, богатая серными источниками.

Будучи царем Иберии (Картли), Вахтанг Горгасал вел борьбу с иранскими завоевателями, погиб в бою.