Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней. Семейная сага. Наша доченька – Стэлла. Том 1

А. М. Горький сказал однажды, что в Нижнем Новгороде он родился физически, а в Казани – духовно. Казанский университет до сих пор славиться как один из лучших в России.

Проплыв от Казани 74 км., мы дошли до места слияния Волги с Камой. Здесь самое широкое место Куйбышевского водохранилища. На развилке двух судоходных путей Волжского и Камского на волнах качается пёстрый буй, окрашенный чёрными и белыми полосами. А на горе Лобач, которой заканчиваются правобережные холмы (ниже Камского Устья), установлены створные знаки, по которым ориентируются судоводители, направляя суда вверх по Каме.

Теплоход выходит на равнину вод, простирающуюся до самого горизонта. Здесь морским дном стала большая часть территории бывшего Болгарского царства (10–13 века). Местечко – «Болгары» – это остатки бывшего болгарского города – Болгара Великого. Мы плывём по Куйбышевскому водохранилищу.

Впереди показываются овеянные легендами Жигули – скалистые берега поднимаются до 350 метров ввысь. Обходя их, Волга делает большую петлю, так называемую Самарскую луку. На протяжении 75 км. река течёт у подножия Жигулей. Затем, прорвавшись между Сокольими и Жигулёвскими горами, круто сворачивает на запад, а затем снова к югу. Расстояние между концами Самарской луки (в районе Переволоки, река Уса) – 25 км. Главным богатством Жигулей кроме многого другого, является нефть. Этот район называют "Вторым Баку".

Проплываем г. Жигулёвск, выросший из поселков нефтяников и строителей Волжской ГЭС. Волжская ГЭС имени В. И. Ленина – одна из крупнейших в мире. Судоходная часть сооружений гидроузла, аванпорт и обходный канал с двумя шлюзами располагаются у левого берега рядом с городом Тольятти, построенным на новом месте, т. к. старую территорию затопило водохранилище.

Ниже плотины Волжской ГЭС Жигулёвские горы особенно высоки.

Город Куйбышев до 1935 года носил название – Самара. Теперь это имя ему возвращено. Он расположен в устье реки Самары, на левом берегу Волги. По величине после Горького это второй город на Волге. Крепость Самара была основана в 1535 году для защиты от набегов крымских татар. В 1670 году Самара принимала участие в крестьянском восстании Степана Разина. А в 1773–75 г.г. – в восстании, которым руководил Емельян Пугачёв.

Недалеко от Куйбышева вырос новый промышленный город – Новокуйбышевск, огни которого видны с Волги ночью.

Проплываем мимо Балакова. От Балаково теплоход идёт уже по Волгоградскому водохранилищу. Начинается зона засушливых степей.

За Вольском по правому берегу тянутся крутые обрывы Змеевых гор. На горах – село Воскресенское, славящееся вишнёвыми и яблоневыми садами.

Ниже, на левом берегу – город Маркс – бывший Екатериненштадт, основанный в 1767 году немецкими колонистами.

В обширной котловине раскинулся город Саратов. Нефть и газ добываются прямо в городе. За Саратовым изредка ещё встречаются небольшие рощицы, но вскоре они кончаются и кругом господствует только засушливая степь.

Через 237 км. после Саратова стоит первый город Волгоградской области – Камышин. Он славится своими арбузами.

От Камышина река тянется на протяжении 250 км. Государственная лесная полоса. На левом берегу вдоль Волги тянутся кварталы города строителей Волгоградского гидроузла – Волжского. Возле него Волга перекрыта крупнейшей плотиной Волжской ГЭС имени 22-го съезда КПСС. За гидроузлом, по правому берегу начинается территория Волгограда, протянувшаяся вдоль Волги на 70 км. До 1925 года Волгоград назывался Царицыным, а потом – Сталинградом. Именно здесь была ликвидирована 330-тысячная армия гитлеровцев. С Волги виден высокий Мамаев Курган, где шли самые кровопролитные бои.

У южной окраины города начинается Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина. На стрелке у входа в канал стоит белоснежный красавец – маяк. С Волги видна величественная арка первого шлюза.

В районе Каменного Яра пересекаем границу Астраханской области. Минуем Чёрный Яр, затем Никольское, которое связано с тем, что в 1983 году произошёл крупный обвал – берег обрушился на протяжении 600 метров в длину.

В районе Енатаевки к Волге подходят пески. А ещё через 50 км. – рыбачий поселок Сероглазовка, где у моих папы и мамы живут друзья, и куда они не раз летом ездил отдыхать с внуками.

Ниже пристани Замьяны начинается дельта Волги. Здесь, у села Верхнее Лебяжье сооружён Нижне-Волжский узел с плотиной.

И, наконец, вот она – Астрахань! Белый Кремль на глинистом бугре омывается широкой Волгой. Астрахань расположена в дельте Волги, на островах. Значительная часть территории города лежит ниже уровня весеннего разлива вод и поэтому во многих местах созданы искусственные насыпи и дамбы. В городе больше 30-и мостов. В старину Астрахань называли "азиатской Венецией".

Астрахань – родина моих прадедов, моей бабуси и моего отца.

В Нижнем Новгороде у нас тоже много родни. Они, уведомлённые заранее, приходили на пристынь к прибытию нашего теплохода, чтобы повидаться с нами. А в Астрахани теплоход стоит двое или трое – суток.

Здесь мы навещали нашу родню. Гуляли по Астраханским улочкам. До сих пор мне Астрахань вспоминается не каменными домами новостроек, а деревянными двухэтажными домами, с покосившимися выгоревшими от солнца, деревянными заборами.

Издавна каждый год в Астрахани случаются пожары, которые пожирают целые улицы. Особенно это случается в разгар лета. Жара всегда здесь стоит сильная. Ночами, чтобы уснуть, люди заворачиваются в мокрые простыни. Нас удивили набережные канала и речек, которые пересекают город в разных направлениях. Чтобы избежать наводнения, берега превращены в насыпные валы такие высокие, что во время разлива судёнышки плывут у тебя над головой.

Ездили мы на старое кладбище. Папа очень долго искал среди могил фамильный склеп Степановых. Нашёл. Это было заросшее мхом сооружение. Казалось оно очень древним и наполовину вросшим в землю. Но на нём всё-таки можно было рассмотреть надпись латинскими буквами с одной стороны и русскими – с другой – Степанов Иродион Григорьевич и другие надписи.

Папа провёл нас по улице, где он жил с родителями. Показал нам дом. Он скорее похож на двухэтажный деревянный барак. Дом длинный. Окна по всему фасаду. Помню рассказы бабуси. На первом этаже располагалась столовая. Она занимала чуть ли не весь первый этаж. И во всю длину столовой стоял такой же длинный стол. А во всю стену перед столом распростёрся огромный буфет с резными деревянными орлами на дверцах. Они же короновали буфет сверху. Но больше всего мне запомнилось, что в этом буфете стояла масса графинчиков с настойками самых разных видов. Перед обедом дедушка Вася открывал буфет и предлагал гостям выбрать настойку по желанию. Перед обедом выпивали горькие настоечки, а перед десертом, естественно, сладкие. И запасы настоек никогда не кончались.

Я вот думаю – у нас могли бы настойки не кончаться?

Мне очень запомнился наш поход не на обычный базар, где продавалась масса фруктов, овощей, арбузов, дынь и винограда, а на рыбный базар.

Сначала идёшь по непонятным улочкам между каких-то складов. Очень сильно пахнет копчёностями. Я сначала думала, что так пахнет копчёная рыба. Но оказалось, что это пахнет кожей, которую выдерживают в каких-то рассолах.

Потом мы пробираемся вдоль складов и пакгаузов и, действительно, попадаем на рыбный рынок. На прилавках – горы воблы. Цены разные. На выбор – дороже. А в принципе, в зависимости от величины каждая рыбка имеет свою цену. Папа уже имел опыт, и хорошо разбирался в рыбе. Мы положились на него. Он выбрал воблу и себе и нам. Между рядами ходили какие-то люди и шёпотом спрашивали – "Икру надо?" Икру продавали паюсную, заранее развешанную и утрамбованную в виде кубиков. Разрешалось пробовать. Самое главное – не налететь на обманщиков. Говорят, бывали случаи, когда внутрь такого кубика прятали какую-нибудь баночку, ну, скажем, с песком. А сверху обмазывали её икрой. Икру тогда не разрешали провозить на теплоходах. Да и питаться икрой было для нас дороговато. Поэтому мы купили себе немного. В основном, на обратной дороге её уже почти всю скормили детишкам по утрам, намазывая на бутербродики. Ну, и сами, конечно, попробовали тоже.

Обратно плыли уже запросто узнавая пристани, и города.

На таких пристанях, как Сероглазовка, Енотаевка, Цыган-Аман и многих других мы покупали себе в обратную дорогу арбузы, дыни и чудеснейшие астраханские помидоры.

В Москве нас встречали Милочка с Володей. Мы брали такси, загружали туда сумки, арбузы, детей, залезали сами… Я уже не помню, как мы это всё умещали в машину? Может быть, мы брали два такси? Не помню… Но мы вернулись домой отдохнувшие, довольные.

Но больше всего в восторге от этой поездки, конечно, были родители, хотя и мы – тоже!

Если откровенно, то пассивный отдых нам всё-таки нравится меньше, чем бурный с приключениями и познанием неизвестного…

Глава 7. 1966 год

Часть 13

Отпуск в Крыму

На Одесском Привозе

Яндекс. Картинки

МЫ ЕДЕМ В ОДЕССУ, ГДЕ ТЁПЛЫЕ ЗОРИ,ГДЕ ПЛЯЖИ, ПРИВОЗ, СОЛНЦЕ И МОРЕЭтим летом мы поехали всей семьёй отдыхать в Крым с детьми, по путёвкам, в какой-то пансионат под Одессой. Олежку оставили дома у моих родителей. А Стэлле почти исполнилось пять лет, она уже была большая «самостоятельная» девочка. Жили в пансионате.

Из этого отпуска, как ни странно, нам запомнилась особенно малосольная килька. После завтрака, мы все шли на пляж. Загорающие внимательно смотрели вдаль и ждали, когда на горизонте покажутся лодки. И вот они наконец показались, медленно увеличиваясь приближались к берегу и, наконец, выскальзывая из воды – врезались в песок пляжа. На дне лодок билась в предсмертных судорогах килька.

Отдыхающие бежали к лодкам с баночками или пакетиками в руках. Они облепливали лодки, выпрашивая рыбку. Иногда, зачерпнув рыбу рукой, одетой в брезентовую руковицу, кто-нибудь из рыбаков, высыпал в подставленный кулёк горсть рыбёшки.

Счастливцы, которым досталась порция кильки бежали в свой корпус.

Мы спросили – что с ней делают? Оказалось, по специальному рецепту – засаливают, и она таки получается очень вкусная.

Когда нас угостили такой малосольной килечкой, мы оценили её по достоинству.

Такой в магазине не купишь. Там она обязана быть немного пересоленной, чтобы не затухла. А это уже совсем другой вкус.

Пару раз мы от нечего делать, ездили в Одессу. Гуляли, заходили на одесский рынок – привоз. В рыбном павильоне мы покупали малосольную килечку, привозили её домой (в пансионат), и устраивали пирушку…

Пробовали засаливать сами, но у нас она не получалась такой вкусной, как одесская. Видно одесситы знают какой-то особый рецепт засолки этой рыбёшки.

Почему-то нам там отдыхать в пансионате не очень понравилось, и мы не захотели дожидаться окончания отдыха по путёвкам.

Поскольку Одесса была рядом, а билеты домой нам всё равно надо было покупать в Одессе, мы собрали вещички, и покинули пансионат. В Одессе обратились в бюро по съёму комнат на лето. Нам дали адрес – в доме, не далеко от моря.

Это был старый одесский двор, окруженный домами. Дома внутри были типа общежития, как сама хозяйка окрестила их – коммуной.

Хозяйка – Надежда Фёдоровна Юрдик – пожилая женщина, пенсионерка. Одинокая, спокойная женщина. Она сдавала на лето комнату, а сама ночевала у кого-то из своих подруг «по коммуне». Тётя Надя особенно сдружилась с нашей Ёлочкой. Эля дома занималась в балетном кружке, и устраивала для тёти Нади целые балетные спектакли.

Если мы были не на море, то гуляли по Одессе.

Помню, Витя привёл нас к знаменитой лестнице. У неё было столько много ступенек, что я могла по ней спуститься только вниз, а назад взбираться уже не смогла, или не захотела.

Ездили мы не раз и на «привоз» – знаменитый Одесский рынок. Помню – толпы людей, и ряды, ряды, ряды, и даже телеги с горами овощей. Колорит не забываемый. Даже «привозы» в Каменец-Подольском лишь отдалённо напоминают Одесское разливанное рыночное подворье.

В этом году, осенью мы поздравили хозяйку, у которой жили в Одессе – тётю Надю с праздником, она ответила.

Письмо в Дзержинку из г. Одессы – «г. Одесса, ул. Ярославского № 2 кв.2 ЮРДИК».

9.11.66 г.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, ИРАИДА ВЛАДИМИРОВНА И ЕЛЯ!Получила Ваше поздравление. Большое спасибо за внимание.

Я пока чувствую себя хорошо. У нас только теперь прохладно. В комнате тепло. Топят. Празднуем спокойно.

Ирочка, передайте привет Вашей маме и папе, и Еле. Пусть слушает бабушку.

Будьте здоровы.

НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА ЮРДИК.Глава 8. 1967 год

Часть 14

Евпатория

На морском пляже в Евпатории

Яндекс. Картинки

МЫ КУПАЛИСЬ, ЗАГОРАЛИНИКАКИХ ЗАБОТ НЕ ЗНАЛИВ месткоме нашего института мы достали путёвки в дом отдыха, который располагался где-то под Евпаторией.

Мы приглашали поехать с нами Веру Николаевну – маму Виктора, но она по каким-то причинам не смогла с нами поехать.

Подробности нашего отпуска я уже не помню.

Жили мы в семейных домиках. Ходили купаться.

Много отдыхающих было с детьми, поэтому нашим сорванцам было не скучно. Они познакомились со своими сверстниками – Леной и Андрюшей из Киева. А я, соответственно, подружилась с их родителями – Адой и Андрюшей. Вернее, с мамой Адой. Мы с ней почти всегда вместе ходили стирать бельё, которого накапливалось много – в основном, это была одежда наших детей, которые грязь умели находить даже там, где её не было.

В общем, отдых понравился. Но поскольку в этом году мы купили «Москвич», последующие поездки мы совершали на машине.

В дальнейшем мы с Адой и Димой поддерживали ещё несколько лет знакомство, поздравляли друг друга с праздниками. А однажды даже, по дороге в Каменец – Подольский, мы у них остановились на ночлег. К нам они не приезжали.

Вот так прошел ещё один год. Элка пошла в первый класс. Я перешла на новую работу. Что-то ждёт нас в следующем году?

Часть 15

Первый класс

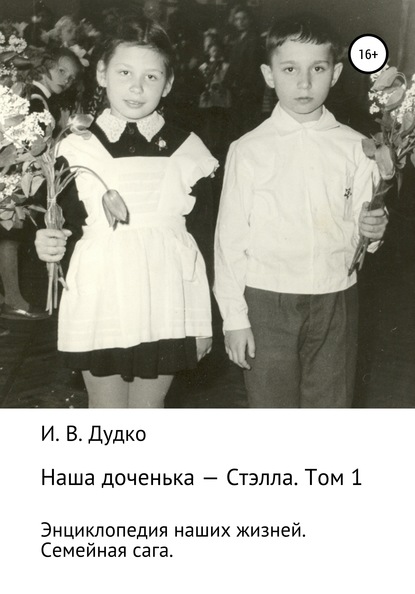

Первый раз – в первый класс

Мои родители продолжали опекать нашу Ёлочку. Особенно бабушка Нина. Не знаю, когда она всё успевала, работая, но Ёлочку она водила в балетную студию, которая работала в Дзержинском Доме Культуры. Сама шила ей пачки, и всякие другие наряды для разных выступлений. Преподаватель балетной студии оказалась на диво душевной и знающей своё дело, женщиной. Дети тянулись к ней. Да и успехи были отличные. Участники балетной студии съездили на районный смотр художественной самодеятельности с целым большим номером – балетом "Юные Чапаевцы" и танцем – полькой. Выступили хорошо.

Летом Стэлла съездила первый раз в пионерский лагерь от предприятия. Оттуда передавались письма в завком, а затем – родителям.

Это были первые письма нашей шалуньи. Написаны они были кривыми буквами и с массой ошибок. Но это были её ещё дошкольные успехи.

На треугольничке (как в письме с фронта), надписано: —

"Дудко Виктуру Анольивичу. Ул. Лермонтова. Дом 4.кв 19".

Привожу текст записки «в подлиннике» – с ошибками.

В самой записке значилось: —

"Мамоч и папочка родительский день будит 19 июня. Здоровы ли вы, Как поживаете. Я очень скучаю. Мамочк привезите пожалоста мась от коморов и купальник чтобы купаца. Передай привет бабушке и дедушки, тёте Лиле и деде Володи Олешке. Досведанее!

Писала письмо Элла"В этом году Стэлла пошла в первый класс.

Вместе с ней в её классе начали учёбу многие ребятишки, с которыми она ходила в детский сад.

В школу она пошла нарядная, счастливая. Надо сказать, что Алёшка Солдатов продолжал быть её вечным спутником.

Он влюбился в Ёлку в детском садике, и это чувство он пронёс через все школьные годы, до тех пор, пока не ушел в армию. Алёшка носил Ёлке портфель в школу и из школы. На уроках писал ей записки. Они даже придумали свой шифр, чтобы те, кто вдруг перехватят записку, ничего не поняли.

Ёлка не была похожа на меня, но своими поступками она частенько напоминала меня "из моего детства".

Она категорически отказывалась делать то, что ей не нравилось. При этом она спокойно игнорировала все внушения, которые ей ежедневно делались, и нравоученья, которые по очереди ей мы читали. Всё было бесполезно.

Поскольку все взрослые в нашей семье работали, Ёлка, как и все вынуждена была после основных школьных уроков, оставаться на продлёнку. У них на время продлёнки была воспитательница. Эле там было не интересно. И она систематически сбегала с продлёнки. Болталась по посёлку, гуляла в парке.

Помню, как я в письме жаловалась Виктору, когда он отсутствовал, уехав в очередную командировку:

"……………В понедельник прихожу, а около детского сада меня встречают наши цыплята. Спрашиваю Элю – почему взяла Олега? – "Мне стало скучно".

– "Уроки сделала?" – "Нет. Хорошо играла с Леной, и не хотелось делать уроки".

– "А почему ты играла с Леной? Разве она не была в школе?".

– "Нет, это я не пошла на продлённый день…". И улыбается.

Я пообещала её наказать. Пришла домой, взяла ремень, и раз 7–8 хлестнула её, приговаривая: – "Это, чтобы ходила на музыку; это, чтобы ходила на продлённый день; это, чтобы делала уроки, и т. д.".

И что ты думаешь? Сейчас же села за уроки. А сегодня утром обещает – "Всё буду делать".

Первый раз я пошла на такой жесткий опыт. Но терпеть уже нельзя. Посмотрим, что будет дальше. Вечером я их накормила, почитала сказки, и ровно в 8 все легли спать.

Сегодня пойду на музыку с ней…………".

И в том же письме, которое, вероятно дописывала на следующий день, добавляю:

"……………Что же ты думаешь? Вчера прихожу на музыку, Эля ждёт с большим букетом листьев жёлтых, но забыла нотную тетрадь и дневник. Позанимались, взяли Олега, подходим к дому, а дети чьи-то кричат – "Почему Эля не была на продлённом дне?!!!".

Позвонила папе. Он сказал – "Немедленно приходи с детьми к нам. Будем держать совет".

Надо сказать, что меня в детстве не наказывали рукоприкладством. Просто – ставили в угол. Поэтому я никогда не применяла никакого физического насилия над своими детьми. Виктор же – наоборот. Лупил Ёлку, как говорят – "как драную козу".

Сцены были душераздирающие. «Разборки» почему-то всегда происходили в коридорчике нашей миниатюрной квартиры, в момент, когда Стэлла соизволяла прийти домой, где-то набегавшись, или собиралась потихоньку смыться из дома.

Смешно было смотреть, как Виктор её отчитывал. А она смотрела спокойно ему в глаза, и улыбалась. Виктор заводился. Начинал угрожающе махать руками, топая на месте ногами.

А она молчала и улыбалась. Я думаю, что в такие моменты мало кто сдержится. Дальше я понимала, что Стэлку надо спасать.

Я вклинивалась между ними, распахивала руки, и, как клушка, старалась прикрыть Ёлку собой, а ей успевала прошипеть: – "Быстро к дедам".

Эту команду она выполняла молниеносно, прошмыгнув мимо нас, как мышка, исчезала из дома. А у нас с Виктором ещё долго продолжались разборки на тему – как правильно воспитывать детей, и – кто виноват?

Не помогало ничего.

Помню, например, такой случай. В первом кассе всё – впервые. Впервые учительница принесла в класс мел и показала, как им пользоваться, когда пишешь на доске.

Естественно, уже многие дети возжелали стать в жизни учителями, а пока было лишь возможность в эту профессию поиграть. Это называлось – "Давай играть в школу".

Однажды Ёлка принесла мел домой, стащив его из класса. Играть в школу приходилось одной, когда никого не было дома. На этот раз она в качестве доски выбрала пианино и исписала по чёрному мелом везде, где только было можно. Мы домой пришли в этот раз с Виктором одновременно.

Увидев расписанный инструмент, я кинулась протирать его. А Виктор обнаружил несколько царапин, оставшихся на спинке пианино от мела. Он взвинтился сразу. Дальше происходило всё по обычному сценарию, с той лишь разницей, что в этот раз от возмущения у него почему-то "выросли руки", и, когда он ими махал, то несколько раз не только доставал Ёлку, которая пряталась за мной, но и попадал по моим рукам.

Когда Ёлка появилась у дедов, они сразу же позвонили – что случилось? Я сказала, что объясню позже, а пока пусть она переночует у них.

На следующий день вечером раздаётся телефонный звонок. Мама сказала, что, после продлёнки, оставила её дома одну, а сама побежала в магазин. Папа пришел с работы, и застал Ёлку, играющую в школу. Вся боковая стенка полированного платяного шкафа была исписана мелом…

Мои родители отправили её к нам, непосредственным родителям, на перевоспитание.

У нас дома, на следующий день была мелом разрисована боковая стенка серванта… И, наконец, на четвёртый день, Ёлка у дедов «исписала» мелом крышку только что купленной радиолы – большой ящик на ножках.

Как в этот раз бегал за Ёлкой вокруг стола разъяренный дед, мне рассказывала потом мама. Конечно, он её и пальцем бы не тронул, но и не догнал бы.

В общем, был созван очередной Большой Семейный Совет. А – она молча слушала, и улыбалась…

А с продлёнки продолжала убегать, если за руку не приведёшь её "на музыку", а то и оттуда сбегала…

Если бы всё, что вытворяла Стэлла Викторовна, касалось бы только неё, это было бы полбеды. А что такое – беда? А беда, когда она вытворяла поступки типа следующего…

Но немножко отвлечёмся.

Ещё в 1939 году, в Москве, был открыт выставочный комплекс "Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ), которая действовала до 1941 года. Во время Великой Отечественной войны экспозицию и библиотеку ВСХВ эвакуировали в Челябинск. Выставка вновь открылась лишь в 1954 году после реконструкции, которая велась с 1950 года.

В 1959 году комплекс был перепрофилирован и получил новое название – "Выставка достижений народного хозяйства СССР" (ВДНХ СССР).

Территория ВВЦ богата различными архитектурными памятниками, многие из которых известны во всем мире. Созданные в советское время, они являют собой памятник советской эпохи. К ним относятся: монумент "Рабочий и колхозница" работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Йофана (в настоящее время установлен на воссозданном павильоне 1937 года у северного входа ВВЦ), фонтаны "Дружба народов СССР" и "Каменный цветок", павильоны Украинской ССР, Узбекской ССР, Механизации и электрофикации сельского хозяйства СССР, (Космос) павильон № 32. Вне территории выставки, недалеко от её главного входа, находится монумент "Покровителям космоса" и Аллея космонавтов.

Павильон № 32 с 1939 до 1964 года носил название «Механизация». Здание отличается высоким куполом и огромной входной аркой.

В его залах располагалось около 4 000 экспонатов. Они знакомят посетителей выставки с новейшими достижениями во всех отраслях машиностроения. Это – машины, уникальные станки, приборы.

Неудивительно, что именно это, напоминающее планетарий здание было выбрано для демонстрации космических достижений СССР. Часть площади этого павильона с 1966 года занимает павильон Космос. Экспозиции этой части павильона постоянно обновлялись. Здесь можно было увидеть как подлинные экспонаты, например, скафандры, так и гигантские макеты космических кораблей.

Ну, а теперь самое время вернуться в среднюю школу № 1 посёлка Дзержинский. Весна. Скоро каникулы. Но пока ещё идут занятия. У первоклашек кончился последний урок. Дальше – так называемая – «продлёнка». Это значит, что воспитательница продлённого дня должна отвести детей в столовую на обед, дальше – опять в класс, чтобы дети выполнили домашние задания, и потом – на прогулку на улицу, откуда родители заберут детей домой.

В этот день воспитательница почему-то не пришла в школу, может быть – заболела. Учительница первого класса, в котором училась Стэлла, тоже по каким-то причинам не смогла остаться с детьми. Поэтому, детей после перемены опять усадили за парты и попросили не шуметь, а тихонько начать заниматься домашними заданиям. Дверь тихонечко закрыли. И дети остались одни.

Прошло минут пять. Пока в классе царил порядок и тишина. Неожиданно встаёт с места наша дочка и спрашивает – "Кто хочет поехать на экскурсию, на выставку, в Москву? Поднимите руки. Руки подняли не все. Но потом, не поднявшие руки, посмотрев на остальных желающих, присоединили к ним свои поднятые ручонки.

Стэлла продолжала: – "Тогда так. Все деньги, которые вам дома дали на обед – сдайте мне. Всё время меня слушаться во всём. Портфели оставьте на своих партах. Все встаньте парами, и тихо, не разговаривая, идёте за мной!".