Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней. Семейная сага. Созидание. 1966 год

Данный продукт были настолько нужен стране, что координация строительных, монтажных, пуско-наладочных работ и совершенствование заводской технологии были поручены по предложению Яков Федоровича автору этой статьи, который будучи его первым заместителем, доктором-профессором, усердно «прорабствовал» в период 1976–1978 гг. в г. Исфаре и обеспечил приоритет страны пуском первого в мире производства гидрида алюминия.

Таким же примером его внимательной работы с химиками был выбор своей позиции по способу промышленного синтеза еще одного компонента – продукта 412.

После тщательного рассмотрения сырьевой базы в стране, вопросов безопасности, экологии, качества продукта, организации производства он стал на сторону химиков своего объединения, которые отстаивали в противовес московско-ленинградской группе ученых «неорганический» вариант синтеза.

Приняв решение, он, как всегда, мобилизовал усилия всей структуры НПО «Алтай» на его скорейшую реализацию.

И вскоре на заводе химпродуктов объединения заработала сначала опытная, а затем и опытно-промышленная установка по выпуску продукта 412. Нужно отметить, организация производства гидрида алюминия и продукта 412 к началу 80-х годов обеспечили нашей стране устойчивое мировое превосходство в области высокоэнергетических материалов (ВЭМ).

Определяющей вклад в этот успех внес коллектив НПО во главе с Я. Ф. Савченко.

Очень принципиальным для нашей страны было создание первой твердотопливной баллистической ракеты морского базирования.

Многолетний труд творческих коллективов, во многом пионерский, увенчался серьезным успехом.

В 1979 г. эта система была сдана в опытную эксплуатацию в составе подводного флота страны.

На снимке: после подписания итоговых отчетов, слева направо сидят:

В. Г. Волков (ЦКБ-7),

Е. В. Мнев (контр-адмирал),

Л. Н. Лавров,

Я. Ф. Савченко,

П. А. Тюрин, А. А. Шауров (председатель Государственной комиссии по летно-конструкторским испытаниям изделия ЗМ-17 комплекса Д-11, контр-адмирал),

О. Я. Марголин (ЦКБ МТ «Рубин», г. С-Петербург),

В. П. Малиновский (контр-адмирал, в/ч 09703, г. Северодвинск).

Стоят:

М. И. Шульман (в/ч 09703),

Палько (КБ «Арсенал», г. Киев), А. Ф. Иванов (в/ч 31303 ВМФ),

5,6,7, Ю. Н. Терентьев (ЦКБ-7),

И. Кашурин (ВП 265 МО при ЦКБ-7),

А. И. Киреев (ЦКБ-7),

Ю. Е. Головин (2-е главное управление Минобщемаша СССР),

Б. И. Попов (ЦКБ-7),

Б. М. Журавлев (ЦКБ-7),

А. Н. Тыминский (райинженер ВП МО при ЦКБ-7),

В. А. Клюшин (ЦКБ-7), …Никитин (ЦКБ МТ «Рубин»),

А. Д. Ильинский (ВП 265 МО при ЦКБ-7), 18–21,

Д. С. Евстигнеев (НПОА, г. Екатеринбург).

Г. Н. Ковалевский,

Ю. С. Кутмылев (ЦКБ-7),

26,27, В. Л. Седых (ЦКБ-7).

На фото: группа руководящих товарищей и сотрудников НПО «Алтай». Слева направо сидят: генеральный директор НПО «Алтай» Я. Ф. Савченко, председатель крайисполкома В. Т. Мищенко, зам. зав. отделом ЦК В. Н. Демченко, министр В. В. Бахирев, зам. министра Л. В. Забелин; стоят: председатель горисполкома Ю. Г. Капралов, 1-й секретарь горкома КПСС А. И. Власов, 2-й секретарь горкома КПСС Н. В. Дроздов, 1-й заместитель генерального директора НПО Г. В. Сакович, нач. отдела Б. И. Ворожцов, зам. министра В. И. Николаев, секретарь парткома НПО А. И. Трунов, зав. отделом крайкома С. Н. Ядонист, главный конструктор СКБ А. А. Нерченко, зам. министра П. Г. Фатеев, генеральный директор НПО «Сплав», начальник ОКС Министерства В. И. Тимофеев, нач. отдела 4 ГУ министерства Ю. М. Климов, 1-й секретарь райкома г. Бийска Б. П. Орлов, зам. генерального директора НПО «Алтай» Н. А. Макаровец

В конце 70-х – начале 80-х годов объединение интенсивно работало сначала по разработке технологии, а затем и выпуску продукта 412, который пользовался в материалах изделия ЗМ-65, работа шла напряженно.

На соседнем химкомбинате по разработанной технологии шло интенсивное строительство валового производства этого продукта.

Со стороны аппарата министерства во главе с министром В. В. Бахиревым и ЦК КПСС оказывалась действенная помощь и спрос.

Вера Я. Ф. Савченко в своих «химиков» была всегда тяжелой ношей для них.

Он порой считал, что изменить параметры процессов преобразования энергии, улучшить механические характеристики ВЭМ, сократить время отдельных технологических операций, поднять выход продукта – это больше вопрос постановки задания, а уж они справятся, только дать им время.

Но при этом временной фактор реализации заданий не всегда правильно обозначал.

Это был своеобразный диктат с его стороны. Он понимал это, поэтому старался оказать всемерную помощь и проявлял уважение, когда задания выполнялись.

Сверх задания (диктат) в известной мере являются стимулирующей и созидательной организующей силой. Этим он иногда пользовался, чтобы получить дополнительные ресурсы для общехозяйственных целей.

В годы советского периода нашей страны много строили жилья, но не было расточительства.

Государственных средств не хватало на многие цели: строительство дорог, обустройство малых городов и сел, телефонизацию. Чтобы получить целевое финансирование домов культуры, спортивных залов требовались специальные решения высоких инстанций. Вот почему, заботясь о своих коллективах многие директора развивали на предприятиях хозяйственный способ строительства.

Испытывая трудности в снабжении стройматериалами таких объектов, они изыскивали различные пути их преодоления. Яков Федорович, при введении хоз. способа экономил на проектных, монтажных, вспомогательных работах и даже сберегал материалы от основной деятельности, используя возможности научно-конструкторского и производственного потенциала своего коллектива.

Например, от НПО потребовали увеличить мощность производства продукта 412 в два раза. «Сверху» были выделены в расчетном количестве средства. Однако от выделенного он отдал производству меньшую часть, остальные были использованы на строительство уникального и по настоящее время плавательного бассейна, чем он был в то время увлечен и который в условиях Сибири был крайне необходим нашему коллективу, да и всему городскому населению, особенно детям.

А увеличить мощность при малой модернизации, но через усовершенствование технологии процесса, он заставил химиков.

И они вместе с производственниками в заданные сроки с большим напряжением справлялись.

На фото: Я. Ф. Савченко готовится разрезать ленту и торжественно объявить открытие плавательных бассейнов. Присутствуют слева направо: А. А. Нерченко – главный конструктор СКБ при НПО «Алтай» и председатель правления спортклуба «Заря»; Н. Н. Назаров – председатель профкома НПО «Алтай»; А. М. Неверов – директор спорткомплекса «Заря»: Ю. Г. Капралов – председатель горисполкома города Бийска; В. Т. Христенко – первый заместитель председателя крайисполкома

1980 год, г. Бийск, Открытие уникального плавательного бассейна с тремя ваннами под единой крышей: первая – 10 дорожек по 50 метров, вторая – для прыжков с 10-метровой вышки, третья – детская, для начального обучения.

Единое перекрытие с подвесным потолком, отделка стен светлыми мраморными плитами, исключительно качественная очистка воды были высоко оценены специалистами. По своим размерам и качеству исполнения строительных работ данный комплекс не имел и не имеет себе равных по всей Сибири и Дальнему Востоку. Он стал постоянным местом проведения Всесоюзных, республиканских, краевых и городских соревнований по плаванию; базой школы Олимпийского резерва.

По своей натуре он был добрым и отзывчивым, заботливым к сотрудникам и их жизненным трудностям. Выходец из бедной семьи, многие жизненные трудности (жить с детьми в общежитии в довоенное время, жить на одну зарплату работника среднего производственного звена и т. п.) он в полной мере испытал на себе и всю жизнь сочувствовал другим.

В напряженные годы строительства предприятия, срывов и неудач, когда порой приказы сверху содержали тяжелую оценку состояния дел и даже предупредительную оценку лично ему, строил поселок не менее интенсивно, чем производство.

В строительство поселка, как и во всем, что он делал, он вкладывал свою «дотошность» и изобретательность. Как для НПО, так и для себя, и соседних предприятий трест 122 строил типовые дома. Но жилой микрорайон НПО внешне выглядел более привлекательно своей прибранностью. Жильцы заселенных домов проявляли себя как микро коллективы, заботясь о чистоте и опрятности своих домов и площадок перед ними, занимаясь озеленением и посадкой цветов.

Яков Федорович сам много уделял внимания распределению на каждом квартале жилых домов, магазинов, детских учреждений, детских спортивных площадок, хоккейных коробок.

Детские спортивные площадки были особой его заботой. К их оформлению привлекал как шефов научные подразделения. Они занимались подбором спортивных сооружений на этих площадках их изготовлением, монтажом, а впоследствии и ремонтом.

Руководители подразделений охотно исполняли своими коллективами эти дополнительные задания, так как отлично понимали, что в подавляющей своей массе жители микрорайона слагались из молодых семей сотрудников НПО и обеспеченные вниманием дети, находящиеся в состоянии здорового развития, – залог производительной работы их родителей.

Между подразделениями шли негласные соревнования за лучшее оформление и содержание площадок.

По инициативе Яков Федоровича в вводимых жилых домах не допускалось создание коммунальных квартир, хотя это ускоряло решение жилищной проблемы сотрудников.

Он отлично понимал, что в коммунальных квартирах невозможны нормальные условия для семьи, воспитания детей.

В числе первых объектов соцкультбыта в микрорайоне было строительство средней школы № 18 со своим стадионом, около парковой зоны, чтобы уроки физкультуры могли проходить вне помещений в хороших условиях. Кстати, о естественной парковой зоне.

Жители микрорайона очень любили гулять в этом сосновом массиве, на краю которого за нынешним домом технического творчества («Купол»), вскоре было сделано футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, выставлены гимнастические снаряды, где постоянно проводились соревнования, в том числе и городские.

Но вскоре Яков Федорович заметил, что интенсивное и хаотичное гуляние жителей наносит ущерб подлеску. Чтобы парк не стал «мертвым», он организовал выделение санитарных зон, куда никто не должен был заходить, обозначил тропы, по которым можно ходить. Поддержал инициативу комсомольцев, и вскоре в парке стала действовать освещенная лыжная трасса в зимнее время, когда световой день был коротким.

Интересна история создания многопрофильного спорткомплекса в микрорайоне.

Заботясь о своем молодом коллективе, Яков Федорович долгое время вынашивал идею строительства Дома науки и культуры с кружковой работой по интересам, концертным залом, музыкальной школой.

Но в июле 1969 г. у него случился инфаркт.

После излечения, находясь несколько месяцев в режиме реабилитации, он принял решение о строительстве спорткомплекса как основы для сохранения и укрепления здоровья.

Сначала было построено здание для игрового зала, зала борцов и тяжелой атлетики.

Через несколько лет началась комсомольская стройка второй очереди – многопрофильного гимнастического зала, по своему оформлению пригодного для Всесоюзных соревнований.

К концу семидесятых годов приступили и к третьей очереди – зданию для плавательного бассейна на 10 дорожек по 50 метров с отдельной прыжковой ванной, детским бассейном.

Созданный заботами Якова Федоровича спорткомплекс вскоре дал мастеров и чемпионов края, страны, мира по бадминтону, гимнастике, подводному плаванию. Город Бийск стал местом проведения крупнейших соревнований, размещения школ олимпийского резерва.

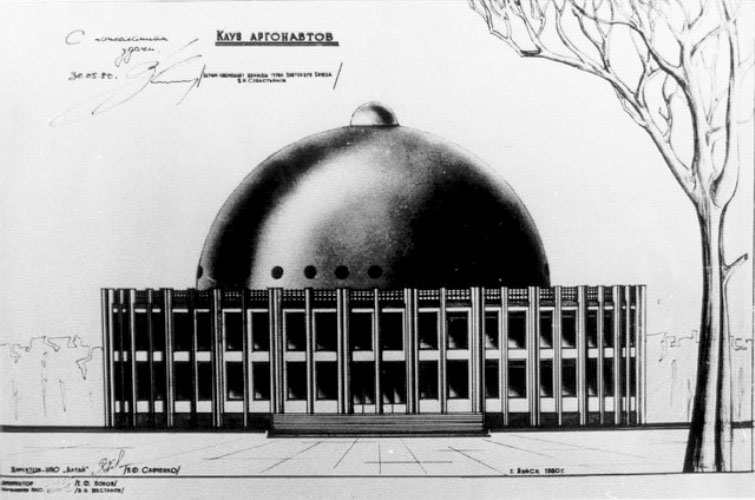

Я. Ф. Савченко всегда с большим воодушевлением демонстрировал на макете назначение и возможности будущего здания «Клуба аргонавтов»

И все же к идее о строительстве отдельного здания для кружковой работы детей микрорайона Яков Федорович не охладел.

Силами конструкторов предприятия было спроектировано оригинальное здание круглой формы («Купол»).

В центре этого здания был запланирован планетарий, по периферийной части первого этажа – комнаты для кружковой работы.

На круговой галерее второго этажа – выставочное помещение.

Здание должен был венчать малый вращающийся купол со щелью для телескопа.

При своей жизни он начал строительство, но завершить не успел.

Строительство было завершено в 1985 г.

На его открытие был приглашен космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза В. И. Севастьянов, который познакомился с предпроектными задумками Якова Федоровича во время своего первого посещения НПО в 1980 г.

Коллектив НПО много вложил средств в отделку, оснащение кабинетов кружковцев.

Министр машиностроения В. В. Бахирев подарил уникальное импортное оборудование с большим набором программ для планетария.

В городе этот комплекс известен как Дом технического творчества молодежи имени Я. Ф. Савченко.

Своим оригинальным внешним видом он стал символом микрорайона и г. Бийска.

Я. Ф. Савченко увлеченно рассказывает летчику-космонавту СССР В. И. Севастьянову о планах создания в будущем «Клубе аргонавтов» кружков научного и технического творчества детей.

В. И. Севастьянов под впечатлением от услышанного от Я. Ф. Савченко написал на титульном листе проектной документации: «С пожеланием удачи. 30.05.1980».

В мае 1980 года в спорткомплексе «Заря» НПО «Алтай» прошли Республиканские соревнования спортобщества «Зенит» по гимнастике на приз космонавта В. Н. Волкова (Призы вручала жена космонавта А. И. Волкова).

На фото: активные участники организации этих соревнований.

Слева направо сидят:

первый заместитель генерального директора НПО «Алтай» Г. В. Сакович,

космонавт СССР В. И. Севастьянов,

генеральный директор НПО «Алтай» Я. Ф. Савченко,

жена космонавта В. Н. Волкова А. И. Волкова,

директор Бийского химкомбината А. В. Карпов,

председатель федерации гимнастики при Комитете физкультуры РСФСР Г. Д. Грачев;

Стоят:

зм. председателя профкома Ю. Я. Иньшин,

зам. генерального директора Б. Д. Олейников,

секретарь комитета ВЛКСМ П. Н. Ерохин,

зам. секретаря комитета ВЛКСМ Л. И. Прохорова и В. И. Ульдяков,

главный инженер В. П. Ильяный,

секретарь и зам. секретаря парткома А. Г. Бухараев и

З. П. Фуринова,

зам. генерального директора и председатель спортклуба «Заря» А. А. Нерченко,

зам. генерального директора Н. А. Макаровец.

В. И. Севастьянов выступает на торжественном митинге жителей города Бийска по случаю открытия «Дома технического творчества молодежи имени Я. Ф. Савченко» 25 мая 1988 года.

Яков Федорович был активным членом городской и краевой организации КПСС.

Его интересы и заботы о людях выходили за рамки своего коллектива, он был активным, действенным и авторитетным депутатом городского Совета народных депутатов многих созывов, постоянно избирался в городской Исполнительный комитет.

В 1980 г. ему было присвоено звание почетного гражданина г. Бийска.

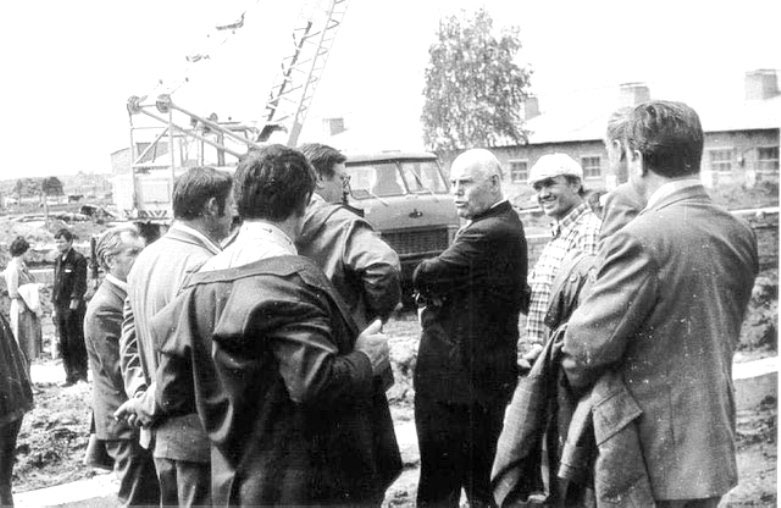

На фото: Я. Ф. Савченко на «месте» проводит оперативное совещание. На переднем плане слева направо: В. А. Будалин – главный механик объединения, В. Л. Кожнов – зам. генерального директора по кап. строительству; С. И. Рябов – начальник отдела кадров, Ю. М. Александров – начальник цеха № 1; В. Н. Шестаков – начальник проектно-конструкторского отдела; Т. А. Боднарь – начальник опытно-конструкторского научного подразделения.

Весна 1982 года.

В СССР принимается продовольственная программа.

НПО «Алтай» получает земельный надел (около 4000 га) в Быстроистокском районе (60 км от г. Бийска). Предстояла большая работа по освоению этих земель (строительство животноводческих помещений, наем работников, их социальное обеспечение, приобретение с/х техники, механизация производственных помещений, организация новой для нас технологии выращивания и скармливания кормов, создание ветеринарно-санитарной службы и т. д.).

Яков Федорович для выполнения этого задания привлек почти все научные, производственные подразделения, дав каждому конкретное задание.

При этом сам ушел с «головой» в осмысление и реализацию в короткие сроки этой проблемы. Он поставил задачу обеспечить потребность коллектива в мясных и молочных продуктах за счет собственного подсобного хозяйства на уровне медицинских норм…

Подсобное хозяйство. Я. Ф. Савченко, контролируя ход строительства, умел учинять и спрос. Отчитывается начальник ОИС-5 Ю. Г. Белоногов – ведущий специалист в области измерительной техники.

После многих лет разлуки, в одну из редких поездок на свою родину (Украину) состоялась встреча Григория Федоровича (старший брат), Марии Федоровны (младшая сестра) и Якова Федоровича

Его жизненной устойчивости и успехам во многом содействовала большая и дружная семья.

К концу жизни его клан состоял из семейных пар трех его сыновей, шести внуков и одного правнука.

Душой семьи была жена Якова Федоровича – Зоя Васильевна. Очень энергичная и добрая женщина. Для него она была надежным «тылом». Его труд по 12–14 часов в сутки поддерживался большим вниманием к нему с её стороны, а также заботой и ухоженностью детей, а затем и внуков.

Он отвечал своей жене также большой любовью и вниманием. Часто во время вечерних затянувшихся совещаний раздавался звонок, и его лицо до этого напряженное сразу становилась добрым. Не стесняясь присутствующих, он мягким голосом говорил: «Зоинька, да немного задержались… заканчиваем».

И действительно, быстро заканчивали. Присутствующим добавлял: «Любите своих жен».

Это отражало его жизненное глубокое понимание роли жены и семьи для настоящего мужчины. А он был настоящим, самоотверженным мужчиной.

На 70-летний юбилей Я. Ф. Савченко собрались все его дети, внуки и правнук.

Решили на память сфотографироваться все мужчины рода «Савченко».

Слева направо:

Г. Ф. Савченко (брат), Георгий (внук), А. Я. Савченко (сын), Г. Я. Савченко (сын), Я. Ф. Савченко с правнуком Юлианом, Сашок (внук), Вадим (внук), О. Я. Савченко (сын). Леша (внук), Сережа (внук), Янок (внук)…

Я. Ф. Савченко 1983 год, ноябрь, г. Бийск

Своё 70-летие он отметил вместе со своим коллективом новыми достижениями по укреплению обороноспособности страны.

Родина присвоила ему вторично звание Героя Социалистического Труда с вручением второй золотой Звезды Героя и третьего ордена Ленина (октябрь, 1983 год).

А спустя несколько месяцев случился второй инфаркт миокарда и Яков Федорович умер 26 сентября 1984 года на посту генерального директора НПО «Алтай», оставив о себе долгую и прекрасную память у всех, а у своих соратников дополнительно – и глубокую благодарность.

Академик Российской академии наук, почетный директор ФГУПФНПЦ «Алтай» Г. В. СаковичЧердак

Открыла дверь в этой книге на ЧЕРДАК и призадумалась…

Смотрела я на горку разных корочек и удостоверений и поняла, что делаю что-то неправильно. Я их выкладывала в книги по принципу – подряд всё, что выуживала из пачек бумаг, приносимых с нашего настоящего ЧЕРДАКА (мезонина). В результате получалась – сборная солянка. Причём всегда забывала – была ли уже та или иная бумага или корочка уже опубликована в предыдущей книге или появилась у меня в руках первый раз.

Подумала и решила – приостановить публикацию отдельных старых мелких документиков. Пусть накопятся. Потом разберу по темам, отсею повторы и тогда помещу в какую ни будь книгу в шкатулку на нашем «чердаке».

Но это не значит, что чердак наш закрою на замок.

Дело в том, что в «сети» мои попадается и крупная рыбка…

Например, сегодня – принесла сверху старую толстую тетрадь, исписанную и много раз исправленную рукой Виктора.

Не поверите. Тетрадь эту Виктор вёл с 1957 по 1975 год. Все 18 лет, которые он работал в НИХТИ. Не догадаетесь, что записывал он в этой старой амбарной книге…

В ней, по всей ширине развёрнутых страниц им заполнялась таблица со списками работников его лаборатории.

Я перепишу сейчас сюда шапку этой таблицы и вы поймёте, почему она такая широкая…

ГРАФЫ ТАБЛИЦЫ:

1. № п/п

2. Фамилия, имя, отчество

3. Год рождения

4. Должность

5. Национальность

6. Партийность

7. Оклад

8. Семейное положение

9. Что окончил и когда

10. С какого времени работает в лаборатории

11. Адрес местожительства и телефон

12. Специальность

13. Где сейчас учится

14. Примечание о выбытии

Если данные о работнике изменялись, прежние зачёркивались и дописывались новые. В некоторых местах сделаны даже вклейки к старым записям – например, изменение фамилии в связи с замужеством, изменение адреса или телефона и т. п.

Записи уникальные.

Уникальные с точки зрения, того, что они сохранились и рассказывают нам сегодня о конкретных людях, членов коллектива, работавшего в НИИ под руководством Виктора Анатольевича Дудко.

Они все работали в одном и том же подразделении НИХИ.

Работая в этой лаборатории, они все принимали активное участие в разработке и внедрении вычислительной техники в процесс создания РАКЕТЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ на ТВЁРДОМ ТОПЛИВЕ (РДТТ).

Каждый из них внёс свой вклад в этот процесс, работая на разных этапах этой огромной и трудоёмкой работы.

Наука шла вперёд, продвигаясь по крутой лестницы вверх. Каждая ступенька означала новую проблему, которая опробировалась в рамках какого-то одного подразделения, совершенствовалась с целью приспособления и последующего использования в других отделах и цехах института.

Что же за ступеньки преодолевали сотрудники лаборатории?

Во-первых – фундаментом этой лестницы конечно же была вычислительная техника.

Естественно, все расчётные работы требовали применения высокоскоростных электронно-вычислительных машин.

Начинали с ламповой машины – УРАЛ-1.

Потом последовательно осваивали:

– Трёхадресные полупроводниковые машины М-20, М220, М-222М.

– Быстродействующую машину БЭСМ – 6 (миллион операций в сек.).

– Машины третьего поколения АССВТ и ЕС – 1020.

– Внедрение ИС и СП, трансляторов ТА-1, ТА-2М и транслятора с автокода.

При этом решаемые типовые задачи успешно переводились с одного типа ЭВМ на другой.

Советская наука развивалась, и коллектив лаборатории во главе с Виктором Анатольевичем Дудко всё время старались идти в ногу с ней.

В стране прозвучал лозунг – ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ НАУЧНО ОРГАНИЗОВАН. И везде на предприятиях стали внедрять НОТ – НАУЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА.

Именно в этом подразделении начали заниматься внедрением НОТ в научных подразделениях – НОТ В НАУКЕ.

Следующее новое направление в совершенствующейся научной деятельности предприятий было СПУ – СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ.

Именно в этой лаборатории в 1966 году была организована группа СПУ, руководителем которой стал Соловьёв Э. Д.