Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней. Семейная сага. Созидание. 1964 год

17. 12. 2010 года в Государственном кремлевском дворце состоялась XVIII церемония вручения Международной премии Андрея Первозванного. Среди награжденных – туляк, Герой России, генеральный директор ФГУП «ГНПП «Сплав» Николай Александрович Макаровец.

24 марта 2014 года Николай Макаровец награжден Золотой медалью «За особый вклад в развитие Тульской области».

20 ноября 2015 года за заслуги в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности и оснащении Вооруженных Сил Российской Федерации современными образцами вооружения и военной техники Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации В. Путин подписал приказ о награждении акционерного общества «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» Грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Подобного рода грамота вручается предприятию ОПК РФ впервые, сообщает пресс-служба АО «НПО «СПЛАВ».

Перечисленные выше награды и звание – это всё – результаты его огромного каждодневного труда и высокая оценка его беззаветного служения Родине и народу.

ПОВТОРЮСЬ…

Господина Морт Нейл, вероятно, интересует – ЗАЧЕМ такому заслуженному и популярному человеку, как Н. А. Макаровец, кроме всего, что им уже достигнутого, ещё брать на себя и – заведование кафедрой?

Правильно я поняла вопрос?

Не положено отвечать вопросом на вопрос. Но я всё-таки спрошу.

А внимательно ли Вы, Морт Нейл, читали предыдущий опубликованный материал? Ведь уже там был заложен ответ на заданный вами вопрос.

Может быть, кто-то ещё, задаваясь таким вопросом, не увидел в наших публикациях ответа на него.

Специально для – таких сначала – повторим то, что было уже написано…

В одном из предыдущих разделов мы уже упоминали о кафедре Н. А. Макаровца.

«Остро ощущая необходимость подготовки специалистов для предприятий оборонного комплекса в области совершенствования и разработки современных комплексов реактивных систем залпового огня, Николай Александрович Макаровец принял самое активное участие в создании в своем родном тульском вузе соответствующей кафедры.

Кафедра – «Стартовые и технические комплексы реактивных систем залпового огня» была организована совместным решением ректора Тульского государственного университета Э. М. Соколова и генерального директора ФГУП «ГНПП «СПЛАВ» Н. А. Макаровца в 1996-м году в составе факультета механики и систем управления (МиСУ) ТулГУ.

Кафедру возглавил (без отрыва от своей основной работы) Н. А. Макаровец.

И ещё… «Из интервью с Сергеем Гусевым 25 сентября 2014 г.

С. Гусев

– Насколько, кстати, довольны молодыми специалистами, которые приходят к вам из вузов? И они вами?

Н. Макаровец

– В принципе, оборонка сейчас привлекательна, молодые специалисты к нам идут. Многие из них заключили договоры на строительство жилья. Мы выдаём под эти цели беспроцентную ссуду в размере 500 тысяч рублей, 50 % которой в течение десяти лет списываются. Плюс именные стипендии, стипендии Ганичева, которые мы платим на наших кафедрах отличникам. У нас сразу восемь человек стали стипендиатами Президента России. Это притом, что по всей стране такую стипендию получают всего около тысячи молодых людей. Способные ребята есть. И задача наша как руководителей кафедры или предприятия – увидеть и развить этот талант».

Перед кафедрой – «Стартовые и технические комплексы реактивных систем залпового огня» ставилась задача подготовки инженеров и магистров для предприятий оборонной промышленности, в том числе и самого «Сплава».

На кафедре развернулась активная работа по подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Здесь за сравнительно небольшой срок подготовлено больше сотни специалистов, большинство из которых были распределены на ФГУП ГНПП «СПЛАВ».

04. 12. 2013 года Николай Александрович Макаровец, Герой России, генеральный конструктор ОАО «Сплав», рассказал в интервью программы «Арсенал» о реактивных системах залпового огня и ответил на вопросы журналистов о работе предприятия.

На вопрос С. Бутмана о научных кадрах Н. А. Макаровец ответил:

– 10 лет назад мы организовали кафедру в Тульском госуниверситете, сегодня она называется кафедра Ракетного вооружения. Кафедра функционирует совместно с учебным центром на «Сплаве», а генеральный директор по совместительству зав. кафедрой.

А. ЕРМОЛИН: – Целевым образом готовите?

Н. МАКАРОВЕЦ: – Преподаватели 50 на 50 – часть наших, часть университета.

С 3 курса студенты приходят к нам учиться, слушать лекции. Это хорошая подпитка специалистами. Но это конструктора и технологи. Есть, конечно, и другие специальности – химики, и приходится решать такие проблемы. Но конструкторские разработки и технологические мы разрабатываем с Тульским университетом.

А вот высший состав, кандидаты, доктора: – у нас сейчас 13 докторов, 40 кандидатов, – я очень поощряю, и наш верхний состав поощряет, потому что это дает возможность – когда у вас человек защитил диссертацию, мы решили им зарплату платить как в СССР: кандидат – 30 %, доктор – 50 %. Это является стимулом

С. БУНТМАН: Несколько слов о другом составе ваших предприятий – технологи квалифицированные, технические специалисты, рабочие – где вы берете?

Н. МАКАРОВЕЦ: – Хороший вопрос. Технологов еще можно готовить в нашем Тульском университете, и мы достигли договоренности с университетом, что там будет организована и технологическая кафедра, целевая кафедра технологии, оборонщиков. С рабочими это интересный вопрос.

Тула все-таки последние годы развивается, идет хорошее обновление оборудования, появляются станки 5-кардинатные, нужно строить сложнейшие программы, нужны высококвалифицированные работники, часто инженеры становятся за станки, потому что многим из них интересно составлять программы и работать по ним. Здесь мы имеем в Туле определенный кризис, поскольку здесь просто нехватка высококвалифицированных рабочих.

Уже написанного выше, вероятно было бы достаточно, чтобы понять – ЗАЧЕМ Николай Александрович Макаровец с таким рвением и желанием занимался организацией кафедры, которой сам же и руководит.

Но вопрос задан нам, как авторам, опубликовавших этот материал.

Попробуем ответить проще, не языком журналиста, а так, как бы мы с Виктором Анатольевичем ответили бы на этот вопрос сами…

Николай Александрович окончил Тульский технический институт, в котором получил первоначальные знания, необходимые будущему специалисту в области создания РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ.

Придя молодым специалистом в апреле 1962 года на предприятие, которое тогда называлось – НИИ-9 в городе Бийске Алтайского края, и проработав там 23 года, он стал заместителем директора по ОКР предприятия, которое теперь называлось НПО-«АЛТАЙ».

В 1985 году, уже получив звание Лауреата Ленинской премии, приказом министра машиностроения СССР В. В. Бахирева Н. А. был назначен генеральным директором Тульского государственного унитарного предприятия «ГНПП «СПЛАВ».

Николай Александрович вернулся в Тулу, где ему предстояло свершить много научных открытий, и где он с семьёй живет и сейчас…

Если считать БОЛЬШОЙ РОДИНОЙ – МАТУШКУ-РОССИЮ, а МАЛОЙ РОДИНОЙ – КРОЛЕВЕЦ, то ещё два города поделили свою судьбу с судьбой Н. А. Макаровца – это – БИЙСК и ТУЛА.

В Кролевце прошло его детство и школьные годы. ТУЛА снабдила его знаниями инженера. Бийск сделал из молодого специалиста – учёного, а Туле он уже сам отдал все свои знания, талант, рвение, бессонные ночи, нервы и здоровье – всего себя и всю жизнь без остатка…

Конечно, он с волнением переступил порог института, где провел свою юность. Ему повезло с группой, студентом которой он стал. Но тогда по новым специальностям ещё не выпускали учебников. Лекции переписывали друг у друга по принципу – кто больше и лучше записал за преподавателями.

А теперь, присмотревшись к институтским новостям, он понял, как далеко шагнули практические дела в НИИ и на полигонах от того, что преподавалось в институте. Не в обиду будет сказано высококвалифицированным преподавателям института, это не их вина, что между теорией и практикой образовался некий разрыв.

Именно это прочувствовал Николай Александрович, и он подсознательно уже тогда чувствовал желание – рассказать о том, что ему самому пришлось постигать на производстве, поделиться своими знаниями с теми, которым его опыт, нажитый методом проб и ошибок, полезен уже сейчас, во время учёбы в институте.

Но тогда ему заниматься, вплотную, преподавательской деятельностью, попросту не было времени. Перед ним стояли другие очередные задачи – вытягивать вверенное ему предприятие…

Но Николай Александрович никогда не порывал связи с бывшей alma mater. Он встречался с преподавателями. Изыскивал время для встреч и бесед со студентами групп соответствующих специальностей, связанных с реактивными системами залпового огня.

Николая Александровича всё чаще приглашали в институт поучаствовать в преподавательской деятельности кафедры, готовящей специалистов этого профиля. Авторитет выпускников Тульского института рос с каждым годом. Но их было мало.

Остро ощущая необходимость подготовки специалистов для предприятий не только Тульского ГНПП «СПЛАВ», но и для всего оборонного комплекса в области совершенствования и разработки современных комплексов реактивных систем залпового огня.

И, естественно, один Н. А. Макаровец не в состоянии был без отрыва от своей основной производственной деятельности, в нужной мере в рамках института – организовать учебный процесс подготовки опытных специалистов этой области знаний.

Конечно, он привлекал к себе опытных специалистов – работников ГНПП «СРЛАВ». Но этого было мало. Он понял, что методами самодеятельности эту проблему не поднять. Она вылилась в проблему государственного значения.

И вот настало время, когда Николаю Александровичу пришлось принять самое активное участие в создании в своем родном тульском вузе соответствующей кафедры. А то, что ему, без отрыва от основной работы приходилось заниматься решением всех этих проблем, вылилось в то, что и в дальнейшем заниматься этими проблемами придётся в основном – ему самому. Вот так и пришлось взвалить на свои плечи – заведование кафедрой, которая к этому времени стала ему – вторым детищем…

Создав кафедру, Н. А. Макаровец сплотил вокруг себя коллектив единомышленников, талантливых преподавателей, таких как: профессор Л. А. Устинов, доктор технических наук А. А. Редько, Б. А. Авотынь, А. А. Каширкин, ведущих специалистов предприятия – О. Г. Борисов, И. В. Князева, Е. Б. Ганапольский, В. И. Шифраненко, О. И. Степанова, А. П. Марков, А. Э. Никонов.

Здесь за сравнительно небольшой срок подготовлено больше сотни специалистов, большинство из которых были распределены на ФГУП ГНПП «СПЛАВ.

И, конечно, немало важным фактором при создании кафедры являлось то, что Н. А. Макаровец желал создать свою школу и иметь своих учеников, которым можно оставить наследие своих научных трудов, и полученного опыта. А они в свою очередь передадут знамя знаний – молодому поколению – студентам ТулГУ…

И это у Н. А. Макаровца получилось. С чем мы его и поздравляем.

Может быть, господин Морт Нейл, задавая вопрос – "ЗАЧЕМ?", имел в виду – не преследует ли Н. А. Макаровец каких-либо материальных интересов или желания увеличить список славных дел, за которые полагаются награды и звания.

И отвечу опять вопросом на вопрос – А зачем это ему нужно? У него уже есть всё – и звания, и награды и материальное обеспечение, которое порой пополняется за счёт издаваемых им книг и учебников. Так что зарплата заведующего кафедрой для обеспечения старости ему не требуется. Да и его работа на родном предприятии в настоящее время, как зам. директора и Главного конструктора по-прежнему заполняет и отбирает у него каждую минуту его творческой жизни.

А вот, заведуя кафедрой, он ведёт ещё и активную преподавательскую деятельность. Вот здесь-то он и получает уйму положительных эмоций. Прожив такую богатую впечатлениями жизнь, повидав и узнав то, к чему далеко не всем удается и «разрешается» прикоснуться, Николай Александрович делится своим опытом и знаниями во время общения со студентами на своих лекциях.

Недаром рассказывают, что на его лекции собираются в аудиториях студенты не только из групп его кафедры…

Но что-то, уже много мы уделили внимания ответу господину Морт-Нейл.

Пора, наверное, возвращаться к тому, на чём мы остановились в своих воспоминаниях о Н. А. Макоровце.

А мы остановились на его приезде в чудесный город Бийск на Алтае…

Об этом продолжим свой рассказ в следующей книге – «СОЗИДАНИЕ. 1965 год»

На этот раз была после публикации моего «ответа», написана следующая «рецензия»…

Здравствуйте, Ираида. Спасибо Вам. О многих достойных людях, мы даже и понятия не имеем. Действительно, "мы ленивы не любопытно". Здоровья Вам.

С уважением.

Александр Евгеньевич Закатов 08.09.2016 15:57Глава 3

Работа Виктора

Часть 1

Рабочий дневник

ТРЕУГОЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (Ларионова, Я и Урядова)

ДУДКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ и ВАЛЯ АНДРЕЕВА

ВАЛЯ – верный страж порядка во всем – и на работе и в быту…

Фотография сделана около подъезда нашего дома, где жили – мы, и Иваньковы и Андреевы.

ВСПОМИНАЕТ ВИКТОРВремя неумолимо отсчитывало минуты, часы, дни, месяцы и года.

Вместе со временем потихонечку всё изменялось, в том числе и мы и то, что мы создавали.

Кроме основной работы мы ещё всем коллективом выезжали на работу в колхозы.

На снимке: Саша Смирнов, Виктор Дудко и Лёша Липанов в одну из таких поездок в колхоз на уборку урожая.

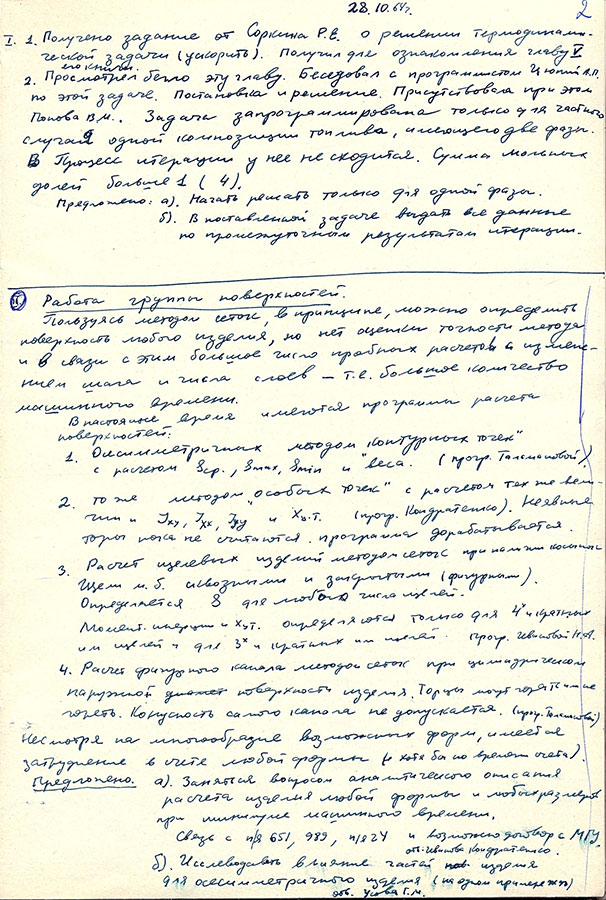

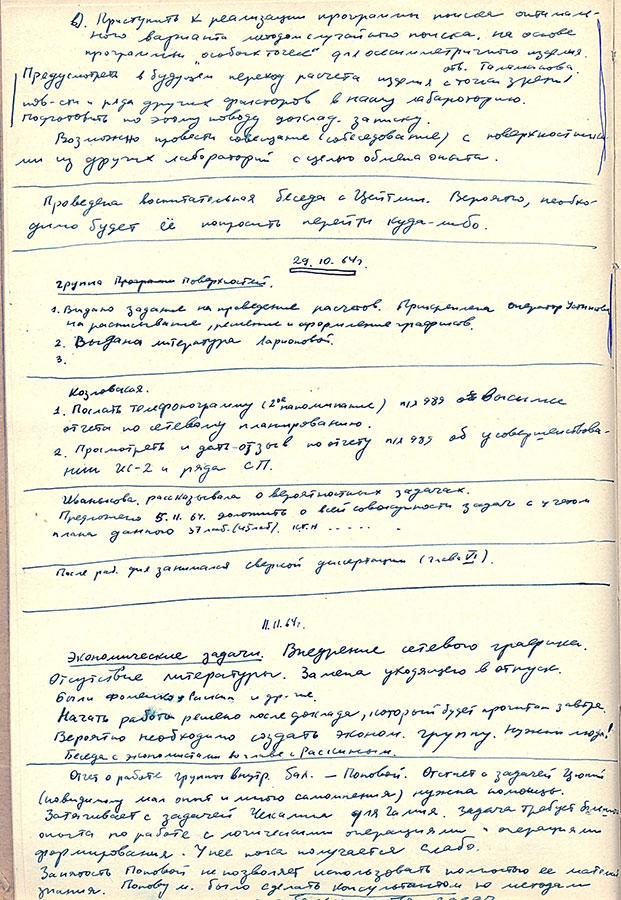

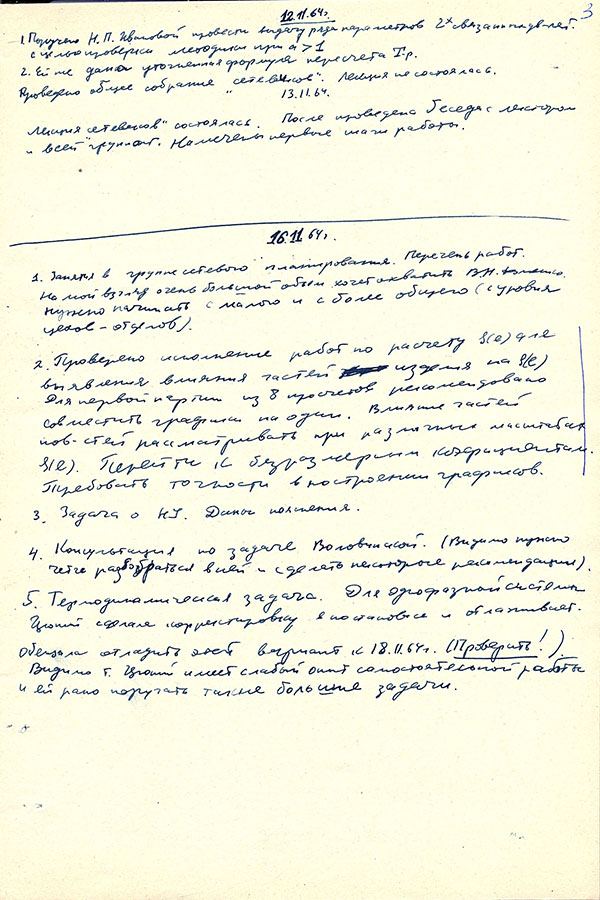

У меня сохранились рабочие дневники. К сожалению, я начал вести их только с конца 1964 года, и вёл не регулярно. Но именно они позволяют мне вспомнить много подробностей из нашей прошлой деятельности.

В дневниках много интересных моментов, но и отражена повседневная трясина нескончаемых дел, таких, как: планирование работ, отчётность, организационные вопросы, кадровые проблемы, собрании, диспетчерские, лекции и т. д. и т. п.

Перечитывая сегодня эти записи, невольно удивляешься тому, с каким трудом удавалось проталкивать, и внедрять очевидные полезные новые направления науки в практику работы института. И для этого – нужно было быть такими убеждёнными патриотами своего любимого дела, какими были мы.

Сначала я решил отсканировать все странички дневника и привести их в Приложении к этой книги. Но при сканировании текст получился бледноватым, и трудночитаемым.

Поэтому здесь мы оставляем отсканированный текст из моего дневника – свидетельство моего неразборчивого почерка.

Кроме того, как уже где-то упоминалось, после нас в будущем все рабочие бумаги будут уничтожены, так пусть эти отсканированные листочки подтверждают и напоминают, что всё здесь написанное – не придумано мной…

К этим отсканированным страничкам добавляем перепечатанный текст с отсканированных страниц. Он легко читаем, и, возможно, вы проявите к нему определённый интерес.

Не всегда я вёл записи регулярно. В первый год я вёл дневник сам и причём почти ежедневно, и, скорее всего, для себя. Позже из личного дневника, он превратился в дневник учёта проводимых работ лабораторией.

Соответственно, каждый из тех, с кем мы вместе работали, и кто просмотрит записи, наверняка, найдёт там свою фамилию, и сможет вспомнить о своей деятельности в эти годы. Часто я делал в дневнике пометки, свои замечания или пожелания. Их я выделяю словом – РЕМАРКА.

При перепечатывании материалов рабочего дневника мы старались придерживаться записей, произведённых в подлиннике. Поэтому различные сокращения, отсутствие необходимых знаков препинания и другие неточности не являются ошибками, а повторяют «небрежности», допущенные почти 50 лет назад…

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК, НАПИСАННЫЙ В КОНЦЕ 1964 ГОДА

Получено задание от Соркина Р. Е. о решении термодинамической задачи (ускорить). Получил для ознакомления главу 5-ю его книги.

2. Просмотрел бегло эту главу.

Беседовал с программистом – Цюпий А. П. по этой задаче. Постановка и решение. Присутствовала при этом Попова В. М. Задача запрограммирована только для частного случая одной композиции топлива, имеющего две фазы.

Процесс итерации у неё не сходится. Сумма мольных долей больше 1 (= 4).

Предложено:

А/ Начать решать только для одной фазы.

Б/ В поставленной задача выдать все данные по промежуточным результатам итерации.

Работа группы поверхностей.

– – – – —

Пользуясь методом сеток, в принципе, можно определить поверхность любого изделия, но нет оценки точности метода и в связи с этим большое число пробных расчётов с изменением шага и числа слоёв – т. е. большое количество машинного времени.

В настоящее время имеются программы расчёта поверхностей:

1. Осесимметричных методом «контурных точек» с расчётом

S ср. S max. S min. и веса. (программа Таламановой)

2. То же, методом «особых точек» с расчётом тех же величин и

J xy, J xx, J yy, и X ц.т. (программа Кондратенко). Неявные торы пока не считаются, программа дорабатывается.

3. Расчёт щелевых изделий методом сеток при наличии косынок. Щели м.б. сквозными и закрытыми (фигурными).

Определяется S для любого числа щелей.

Моменты инерции и X ц.т. определяются только для 4-х кратных им щелей и для 3-х и кратных им щелей (программа Ивановой Н. А.)

4. Расчёт фигурного канала методом сеток при цилиндрической наружной поверхности изделия. Торцы могут гореть или не гореть. Конусность самого канала не допускается (программа Таламановой В.)

Несмотря на многообразие возможных форм, имеется затруднение в счёте любой формы (хотя бы во времени счёта).

Предложено:

а/ Заняться вопросом аналитического описания расчёта изделия любой формы и любых размеров при минимуме машинного времени.

Связь с п/я 651, 989, п/я 24 и возможно договор с МГУ. (ответственные – Иванова и Кондратенко)

б/ Исследовать влияние частей изделия для осесимметричного изделия (на одном примере изделия № …). (Ответств. Усова Г. М.)

в/ Приступить к реализации программы поиска оптимального варианта методом случайного поиска, на основе программы «особых точек» для осесимметричного изделия. (Ответств. Таламанова В.)

Предусмотреть в будущем переход расчёта изделия с точки зрения поверхности и ряда других факторов в нашу лабораторию. Подготовить по этому поводу докладную записку. (к сожалению, это сделано не было!).

Возможно, провести совещание (собеседование) с поверхностниками из других лабораторий с целью обмена опытом.

– – – – – – – – – – – —

29.10.64 г.

Группа поверхностей

1. Выдано задание на проведение расчётов. Прикреплена оператор Устинова на расписывание, решение и оформление графиков.

2. Выдана литература Ларионовой.

3.

– – – – – – – – – – —

Козловская.

1. Послать телефонограмму (напоминание) п/я 989 о высылке отчёта по сетевому планированию.

2. …… дать отзыв по отчёту п/я 989 об усовершенствовании ИС-2 и работе СП.

– – – – – – – – – – —

Иванькова рассказала о вероятностных задачах.

………………, а всей совокупности задач с учётом плана данного ………

– – – – – – – – – – – —

После раб. дня занимался сверкой диссертации (глава VI)

– – – – – – – – – – —

11.11.64 г.

Экономические задачи.

Внедрение сетевого графика. Вероятно, необходимо создать экономическую группу. Нужны люди!

Провели беседу во главе с Фоменко и Раскиным и др.

– – – – – – – – – – – —

12.11.64 г.

Поручено Н. П. Ивановой провести выдачу ряда параметров 2-х связанных двигателей с целью проверки методики при а >1

Ей же дана уточнённая формула пересчёта Tp.

Проведено общее собрание «сетевиков». Лекция не состоялась.

13.11.64.

Лекция «сетевиков» состоялась. После проведена беседа с лектором и всей группой. Намечены первые шаги работы.

__________________________

16.11.64 г.

1. Занятия в группе сетевого планирования. Перечень работ. На мой взгляд очень большой объём хочет охватить В. Н. Фоменко. Нужно начинать с малого и с более общего (уровня цехов и отделов).

2. Проверено исполнение работ по расчёту S (е) для выявления влияния частей изделия на S (е). Для первой партии из 8 расчётов рекомендовано совместить графики на один. Влияние частей поверхностей рассматривать при различных масштабах S (е). Перейти к безразмерным коэффициентам. Требовать точности в построении графиков.

3. Задача о НУ. Даны пояснения.

4. Консультация по задаче Воловинской. (Видимо, нужно чётче разобраться в ней и сделать некоторые рекомендации).

5. Термодинамическая задача. Для однофазной системы Цюпий сделала корректировку в постановке и отлаживает.

Обещала отладить этот вариант к 18.11.64 г. (Проверить!). Видимо, т. Цюпий имеет слабый опыт самостоятельной работы и ей рано поручать такие большие задачи.

ВИКТОР ВСПОМИНАЕТ…Здесь в дневнике уже имеются упоминания о занятиях в группе сетевого планирования, хотя она ещё не была оформлена приказом по институту. Но на машине мы уже проверяли работоспособность стандартной программы расчёта сетевого графика, заимствованного у п/я 989, и имели рабочую бригаду.

В 1964 году группа операторов пополнилась: были приняты Цейтлин М. В., Бадаева В. Г и Устинова Т. С. (дочь зам директора по общим вопросам).

Часть 2

Защита

В этом году, кроме моего тридцатилетия и новоселья, у нас было ещё одно грандиозное событие.

Я защитил диссертацию.

Над диссертацией я работал, как правило, после основной работы.

Из нашего дома было видно моё окно и через одно окно – окно Соркина Р. Е. На фоне остальных тёмных окон ночью выделялись эти два освещенных окна. Мы работали…

Так что – то, что я нахожусь на работе, а не играю в преферанс, было видно как на ладони!

Соркин подготавливал к изданию свою первую книгу и по отдельным главам давал её читать сотрудникам своей лаборатории, а также и мне.

На Совете института мы защищались вместе с Юрьевым, в то время – руководителем группы у Иры.

Защита для меня прошла довольно трудно. Председатель – Жуков Б. П. стал мне, не специалисту по баллистике, задавать каверзные вопросы, а я растерялся – выручил Смирнов Л. А., который шепнул Жукову, что я не баллистик. Да и Райзберг Борис Абрамович как-то поддержал меня своим прекрасным ораторским искусством, выступив с зажигательной речью. Он был моим вторым оппонентом.

Когда я защищался, Борис Абрамович уже был доктором экономических наук и доктором технических наук. В 1961–67 годах работал научным сотрудником, заместителем главного конструктора филиала опытного КБ-1. Участвовал в разработке первой советской межконтинентальной баллистической ракеты на твёрдом топливе (МБРТТ) и системы шахтного старта МБРТТ. Райзберг был одним из создателей системы аварийного спасения космонавтов.

Только 40 лет спустя я узнал, что он пытался перейти от Королёва на наше предприятие, вслед за Аксельродом Виуленом Абрамовичем. Но Жуков правильно определил для себя неудобным моментом – наличие целой группы умных евреев (Аксельрод, Соркин, а теперь ещё и Райсберг…).

Например, Соркин однажды не пошел на то, чтобы включить Жукова в соавторы своей книги – "Внутренняя баллистика".

Борис Петрович об этом, конечно не забыл…

Но вернёмся к моей защите кандидатской диссертации. После выступления Бориса Абрамовича, Жуков ушёл с Совета, вести который продолжил Л. А. Смирнов, как заместитель председателя. В целом, я защитился без чёрных шаров.