Полная версия

Полная версияМ-XV. По волнам памяти

Судовладельцы эксплуатировали яхту только по выходным дням, правда, довольно активно. Если руководство страховой компании не планировало выходов в море, то отдавали яхту для прогулки своим сотрудникам.

Все сотрудники и само руководство компании были людьми моего уровня, выходцами из аналогичного НИИ, в котором я работал, поэтому никаких эксцессов не возникало. Директор страховой компании установил такие правила, что на яхте без разрешения капитана ничего не делать и команды капитана выполнять неукоснительно. Ходить в море с такой компанией было спокойно и очень приятно.

Правда иногда яхту давали одному из сотрудников, который приходил со своими родственниками или друзьями и кто то из них инструктажа не получал и был несколько хорохористым. Таких людей, кроме моего инструктажа, приходилось остужать при наличии ветра сильным креном, забрызгиванием от большой волны и т.п. При этом часто возникали просьбы поскорее вернуться в гавань, и я с большим удовольствием просьбу удовлетворял.

На яхте «Сана» с гостями направляюсь вокруг Крестовского острова на Среднюю Невку напротив ЦПКиО им. Кирова в район 2-го Елагинского моста на парад яхт в честь празднования дня ВМФ

75. Гонки, даже на круизере – моя страсть

Если же яхту «Сана» судовладельцы не использовали, то я старался пойти на гонки в четвертьтонном классе, пригласив матросами кого-нибудь из своих друзей яхтсменов или буеристов.

Отличились мы на Закрытии навигации 55 яхт-клуба в 1995 году, где с двумя катальщиками от судовладельца и моим буерным шкотовым Андреем Вершевским заняли первое место среди четвертьтонников и третье место среди всех участников гонки.

Старт гонки до острова Верперлуда был общим, и мы крутились среди «шестерок», одной яхты ЛЭС-35 «Мария», яхт «Гемма», «Океан», «Юнга» и четвертьтонников.

Со старта шли попутным курсом, выдержали сильный шквал с дождем и обогнули знак у о-ва Верперлуда девятыми, имея на хвосте переделанный четвертьтонник «Клич». На финиш в яхт-клубе шли в лавировку, при ветре не менее шести баллов.

Первым пришел Л-6 «Персей», второй однотонник ЛЭС-35 «Мария», с которой вполне можно было побороться на Галерном фарватере за место в общем зачете. Про общий зачет я ничего не знал, а от четвертьтонников мы шли с большим отрывом, и финишировали на 40 минут раньше ближайшего конкурента.

В 2003 году на «Сане» в гонке на приз «Золотая Осень» мы заняли второе место среди четвертьтонников, пропустив вперед только пластиковую яхту «Квартет» проекта «Конрад 25» Васи Алексеева под управлением его заместителя, а также выиграли гонку на приз «Старшего Морского Начальника».

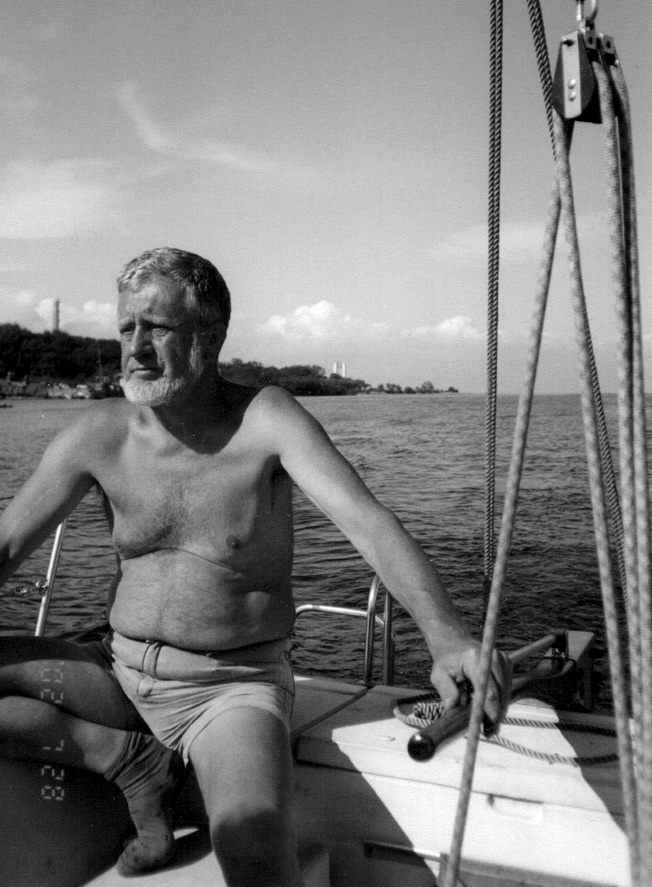

Осенние выходы на яхте «Сана», 1996 год

С моим приятелем и яхтсменом клуба ВМФ Сергеем

Барковым на яхте «Сана» испытываем новый грот.

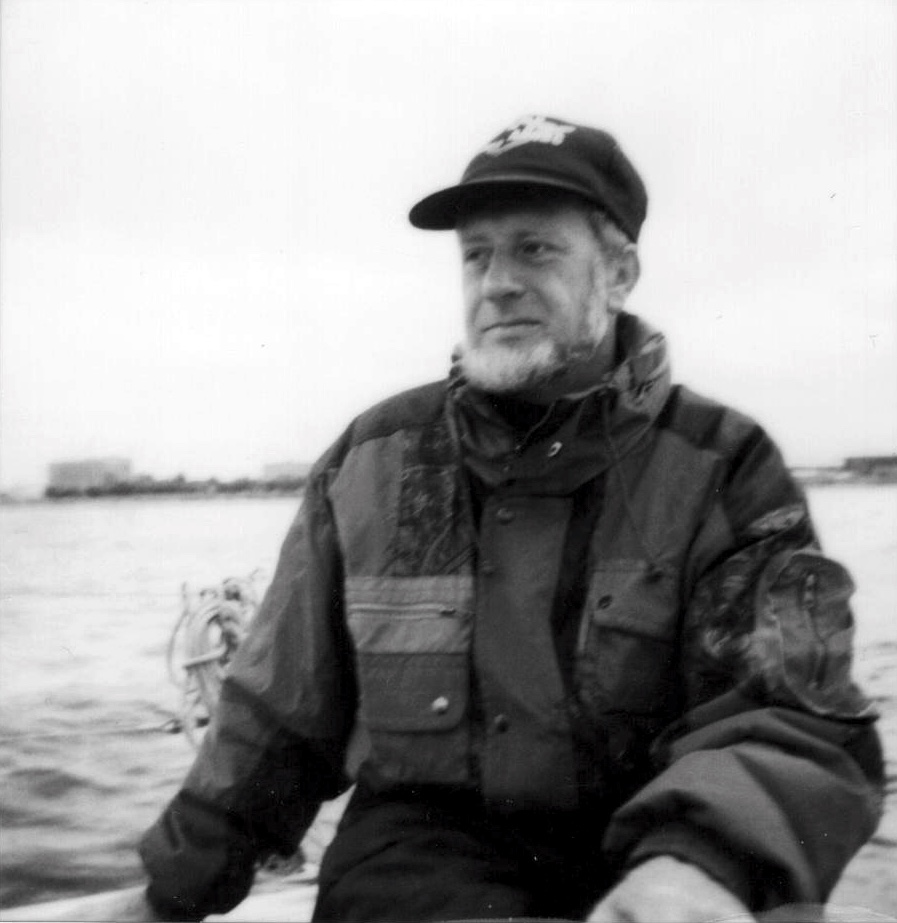

На Л-6 «Диана» в районе форта «Чумной» 2007 год

На «Сане» иногда можно порулить и стоя

Гонки четвертьтонников на приз «Фордевинд-Регата»

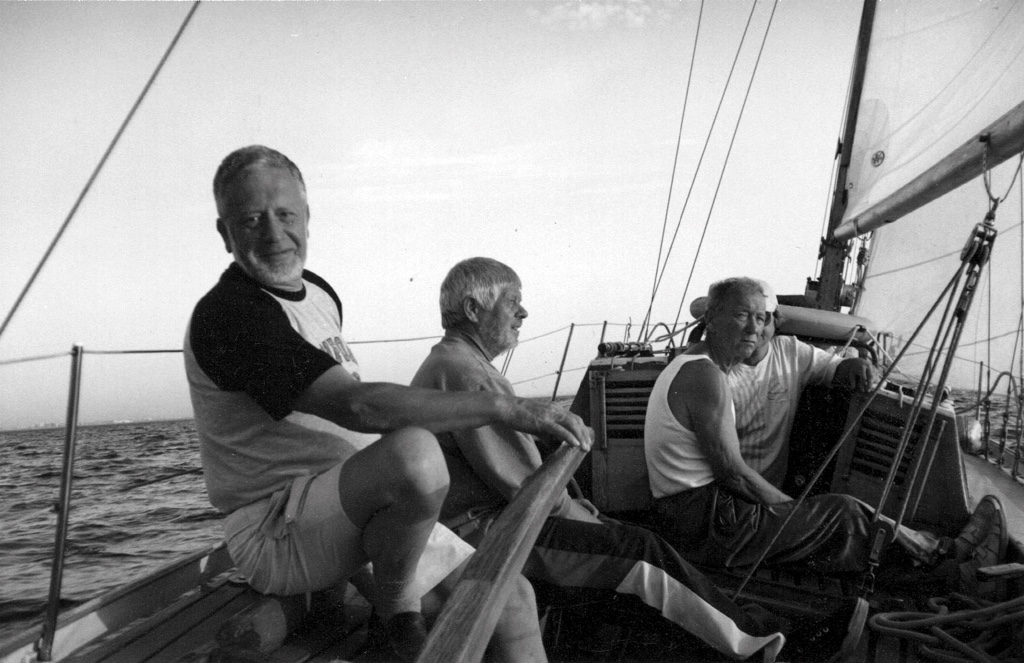

Мы на «Сане» рядом с нашим великим гонщиком Андреем Никандровым на «Фиджи». Со мной в гонке мой буерный шкотовый Борис Ситков, Валерий Шутович и наш олимпиец на «звездниках» Виктор Соловьев

76. Наступает момент ограничений по здоровью

На яхте «Сана» я, по совместительству с основной работой во ВНИИРА, прослужил до 2010 года. Яхту по моему настоянию из-за моего здоровья продали частному лицу, который не смог её подготовить к спуску на воду и навигацию 2010 года яхта простояла на берегу. В 2011 году яхту спустили на воду только для передислокации на другую стоянку, а затем вытащили на берег для более тщательного ремонта, однако даже зачехлить толком с постройкой домика над палубой так и не сумели. Я очень переживаю, ведь столько труда я вложил в её ремонт, но видимо яхта попала не в те руки.

С 2005 года я иногда стал гоняться на яхте Л-6 «Диана», командиром которой я стал с 2006 года. Мы серьезно потрудились над переоборудованием яхты для гонок, приобрели и перешили спинакер, при помощи спонсора пошили сначала грот, а затем генуэзский стаксель, я финансировал пошив стакселя №1, приобрели и установили фирменные шкотовые лебедки, новую блочную систему гикашкота и много различных усовершенствований. Гонялись мы на Санкт-Петербургской парусной неделе, Чемпионатах Санкт-Петербурга и ряде других гонок, несколько повысив достигаемые ранее результаты. В 2007 году после поломки деревянной мачты мы с трудом приобрели старую изогнутую мачту из алюминиевого сплава АМГ яхты «Былина».

Мачту вооружили новым такелажем из тросов «геркулес», установили, но в тот год настроиться не удалось, а на следующий год по состоянию здоровья я гоняться не смог, хотя яхта сейчас идет уже гораздо лучше и оснащена ещё и новым стакселем №1.

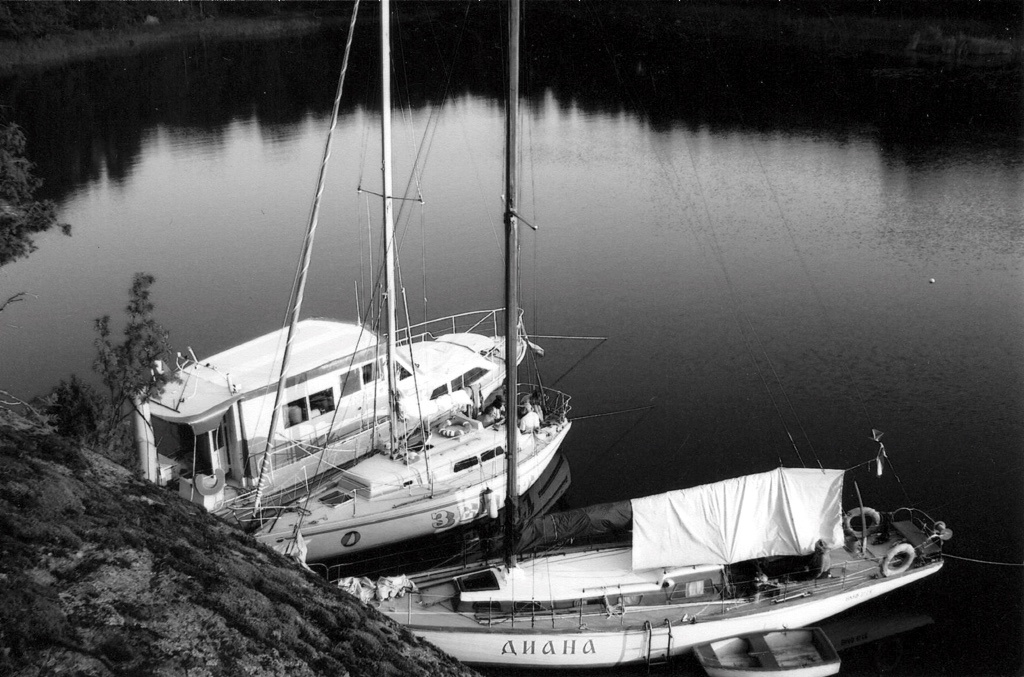

Идем в поход на яхте Л-6 «Диана».

Я за рулем, основа экипажа боцман Володя Калинин и зам. командира Андрей Александрович Минаков

Л-6 «Диана» на острове Густой

Экипаж «Дианы» в гавани гор. Приморск во время Санкт-Петербургской парусной недели (зам. к-ра А.А. Минаков, помощник Н.А. Волкова, к-р И.А. Доминяк, матрос А.А. Щербицкий).

«Диана» №847 под моим управлением на Чемпионате города

«Диана» под спинакером, перешитым с полутонника

77. Что такое буер и высказывания известных буеристов по

этому поводу

Современный гоночный буер представляет собой относительно легкую, прочную крестообразную конструкцию на трех коньках с парусом, один из коньков (рулевой) поворотный. За счет хорошего скольжения на коньках по льду буер может развивать на определенных курсах (курс бакштаг) скорость в три раза превышающую скорость ветра.

Метко охарактеризовал хождение на буере экс-чемпион мира в классе DN таллиннец Матти Кульман:

«Представьте, что сидите в «Жигулях», у которых нет амортизаторов, выбито лобовое стекло и не работают тормоза. При этом Вы несетесь со скоростью двадцать пять метров в секунду и зачастую при пятнадцати – двадцатиградусном морозе».

Ниже привожу отрывки интервью известных буеристов, участников чемпионата Европы.

Анатолий Коновалов, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, призер чемпионатов Европы, кубков Европы и кубков Балтии: «Буер – это великолепно, Вы это сегодня сами наблюдали, это динамика, скорость, я даже не знаю, как это ещё можно назвать».

Вадим Бихлер, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, чемпионатов Европы, кубков Европы и кубков Балтии, двукратный Чемпион Мира: «Больше всего запоминаются победы, которые достаются тяжелым трудом в острой борьбе. Обычному человеку трудно объяснить, это надо прийти, посмотреть и полюбить. Сейчас мы просто без этого не можем».

Андрей Никандров, многократный призер чемпионатов Европы, победитель кубка Европы: «Буер – это скорость, это необычное ощущение, это сплав яхты и даже самолета можно сказать, хотя ты движешься по плоской поверхности. Вот это ощущение, что ты пилот, оно все-таки зажигает многих. Одни ходят на рыбалку, другие строят дачные участки, а третьи буерным спортом занимаются – это хобби».

Велло Юрье (Эстония), многократный победитель и призер первенств ВМФ, Чемпионатов Вооруженных Сил, чемпионатов СССР, чемпионатов Европы, кубков Европы и кубков Балтии:

«Я с детства занимаюсь парусным спортом, я люблю его. В общем, я наверное не могу без буерного спорта».

Игорь Доминяк, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, чемпионатов России, кубков России: «Удовольствие мерзнуть, получать колючий снег в лицо – это, конечно, приятного мало, но когда несешься с такой скоростью и, причем никакого треска моторов опять же, это удивительное ощущение. И вообще мы парусники на этом и стоим, что яхты перемещаются без треска моторов, а от буера только такой приятный скрежет коньков. А когда на чистом льду армада идет буеров, то такое ощущение, что танковая дивизия наступает».

78. Причины перевозки буеров к месту соревнований вне Невской Губы

Ленинградские буерные соревнования примерно до 1966 года проводились на акватории Невской губы, а позже только на озере Разлив или в Стрельне. В связи с выбросами теплой воды и существующими довольно сильными течениями Большой Невы, Малой Невы, Малой, Средней и Большой Невки, акватория Невской губы вблизи города зимой покрывалась тонким льдом и имелись непреодолимые промоины не позволявшими выйти за пределы фарватеров буеристам из своих яхт-клубов.

Средняя Невка и Елагинский фарватер не позволяли выйти в залив буеристам яхт-клуба «Водник», Малая Невка и Малая Нева с Петровским фарватером препятствовали выходу буеристов Центрального яхт-клуба ДСО профсоюзов и яхт-клуба ДОСААФ, Галерный и Корабельный фарватеры стали непреодолимы для буеристов яхт-клуба ВМФ.

Ещё большим препятствием для буеристов яхт-клуба Кировского завода в Стрельне был Морской канал. Однако в пятидесятые годы были примеры перетаскивания буеров через Морской канал к месту соревнований в Стрельну и наоборот. Это происходило в сильный мороз, после прохода ледокола буеристы пережидали, чтобы льдины схватились между собой тонким ледком и по этим льдинам осторожно перекатывали буера.

Начиная с 1966 года ленинградские соревнования стали проводить либо в Стрельне, либо на озере Разлив. На озере Разлив буеристы ВМФ базировались на территории военного санатория в Тарховке, «трудовцы» имели свою базу профсоюзов на станции Разлив, «водниковцы» снимали веранду для хранения парусов и небольшую комнатку для обогрева у бабульки рядом с базой профсоюзов, а ящики с коньками и имуществом держали на участке хозяйки дома. Остальные базировались в яхт-клубе инструментального завода имени Воскова в Сестрорецке.

Каждый сезон нам приходилось, как минимум два раза перевозить буера; в начале сезона и в конце. Если соревнования из за дороги переносили в другое место (например в Стрельну), то количество переездов увеличивалось, а тем, кто попадал в сборную команду приходилось переезжать, и даже неоднократно, к местам соревнований вне нашего города. Основными точками проведения буерных соревнований кроме Ленинграда были: Таллинн, Рига, Алуксне, Калининград, Хаапсалу, Пярну.

79. Подготовка буера к транспортировке

Сейчас с позиции возрастного человека приходиться только удивляться, насколько мы были увлечены и самоотверженны. Первым делом нужно было подготовить буер к транспортировке, а если он вооружен (полностью собран), то предстояло его разоружить. Приходилось обращаться за помощью к товарищам по команде, так как даже вдвоем (буер с экипажем 2 человека) мачту снять сложно. Затем предстояло расконтрить и раскрутить талрепа растяжек поперечного бруса, отвинтить мочки крепления растяжек, а сами растяжки свернуть в бухточки. С мачты нужно было развинтить три мочки крепления вант и штага а с корпуса нужно было снять штаг с большим талрепом и основные ванты с планками или телрепами их крепления к поперечному брусу и их тоже свернуть в бухты. Далее предстояло расконтрить крепление ромб-вант к краспицам, ванты снять с краспиц как тетиву с лука, а краспицы вынуть. Мачту нужно упаковать, хотя бы связав на ней, ромб-ванты и гротафал. Все тросы, шкоты, блоки и инструмент нужно было уложить в кубик (сундук для хранения буерного такелажа, инструмента, одежды и т.д.). Теперь предстояло перетащить со льда все буера, кубики и ящики с коньками к месту погрузки. Погрузо-разгрузочные работы требовали огромных усилий, физически сильных буеристов. Практически каждый ящик с тремя коньками весил не менее 90 килограмм, кубики весили не меньше, а мой кубик со швейной машинкой, которую я возил на все соревнования вне Ленинграда (Санкт-Петербурга), весил не менее 120 килограмм.

80. Этапы работ по погрузке

– на первом этапе в кузов грузовика загружали сварную трехярусную конструкцию по размерам кузова грузовика. Поперечины первого яруса располагались примерно на 1,2 метра от пола кузова так, чтобы загруженные корпуса буеров не задевали кабину, второй ярус располагался примерно на 60 см. выше первого яруса, третий ярус также располагался на высоте 60 см выше второго яруса. Вертикальные стойки конструкции были немного выше поперечин третьего яруса, являясь боковыми ограничителями. Таким образом, учитывая, что кузов располагался на высоте 1,5 метра от земли, высота первого яруса была 2,7 метра, второго яруса не менее 3,3 метра от земли, а третьего яруса порядка 3,7-3,9 метра от земли. Вот на такие высоты приходилось загружать в разобранном виде буера и все имущество;

– на втором этапе, чтобы можно было разогнуться в полный рост, чаще всего в кузов загружали кубики и ящики с коньками и только после этого можно было укладывать корпуса на первую полку, хотя чаще нижнюю полку загружали последней;

– на третьем этапе чаще всего загружали корпуса буеров на верхнюю полку на высоту 3,8 метра при свободных нижней и средней полке, чтобы была возможность перемещаться по кузову, подставляя спину или руками, перемещать корпуса вперед. Стоящие на земле поднимали корпус как можно выше и подавали нос стоящим в кузове, те нос подхватывали и старались его закинуть на полку. На земле старались проталкивать корпус вперед и поднимать корму как можно выше руками и подручными предметами, пока корпус не перевесит и нос не опуститься, далее перемещение буера осуществляли из кузова.

Если перевозили буера с аэродинамическим крылом, то на верхнюю полку загружали крыло, в специальном кильблоке с полозьями снизу и сбоку, чтобы можно было конструкцию катить по снегу или льду. Крыло, упакованное в чехол, было закреплено в специальных ложементах, прикрепленных к кильблоку. И вот такую «бандуру» весом не менее 150 – 200 килограмм длиной порядка 8-10 метров и шириной не менее 1,5 метров нашему коллективу предстояло загрузить и привязать на верхней полке. Погрузка крыла на верхнюю полку на высоту порядка четырех метров была сверхсложной задачей, требовала огромных усилий, привлечения максимального количества участников и дополнительных досок-упоров для подъема нижней части крыла на уровень верхней полки;

– на четвертом этапе предстояло умудриться все корпуса или упакованное крыло привязать к верхней полке конструкции, а затем загрузить и привязать снизу мачты;

– на пятом этапе предстояло загрузить корпуса на среднюю полку, проведя все вышеперечисленные операции третьего и четвертого этапов;

– на шестом этапе загружали корпуса на нижнюю полку. Тут приходилось, находящимся в кузове, ползком, на корточках или лежа на ящиках на спине руками перемещать корпуса вперед, а затем их привязывать;

– на седьмом этапе свободные места в кузове заполнялись мешками с балластом, козелками, станками (складными козелками) для точки коньков, а затем закрывали задний борт кузова;

– на восьмом этапе на ящики и задний борт кузова погружали поперечные брусья и их увязывали как могли, спереди ползком, а сзади привязывали за фаркоп и крючья снаружи кузова. Затем на брусья и в свободные места заталкивали гики с парусами в чехлах, а также мачты, гики и корпуса ДН-ов. Окончательно предстояло все увязать, чтобы исключить трение деталей друг об друга.

На этом каторжный труд буеристов-грузчиков заканчивался. Работа по погрузке крайне тяжелая, требовала недюжинных усилий по подъему и перетаскиванию тяжестей и слаженности работы всего коллектива.

81. Распределение ролей на погрузке

В кузове обычно трудились два наиболее сильных буериста; они сначала за веревки от ящиков поднимали передние части ящиков, а затем волоком их размещали в кузове. Снизу кубики подавали три – четыре человека, а ящики с коньками два человека. Самая трудная работа была у работавших в кузове, так как им предстояло не только принять эти тяжести, но и расставить их в кузове, а кроме того принимать и перемещать корпуса буеров. Иногда для помощи подключался еще один человек.

Обычно с водителем отправляли сопровождающего, который вместе с водителем прислушивался, не появилось ли от тряски посторонних звуков, а также по пути неоднократно на остановках осматривал прочность привязки, чтобы не допустить трения оборудования друг об друга, частенько приходилось подтягивать веревки или перевязывать заново.

В погрузках дружно участвовали все члены команды, однако по приезде были случаю наших обид по отношению к ДН-нистам. ДН-ы грузили в последнюю очередь, поэтому их первыми разгружали по приезде, а сами буеристы с ДН-ов спешили быстренько вытащить свое барахло на лед и собирать свои буера, не участвуя в дальнейшей разгрузке. Вскоре такое положение изменилось, так-как у многих ДН-щиков в восьмидесятых и девяностых годах появились машины, и они спокойно перевозили свои буера на багажниках собственных автомобилей и не в каких коллективных погрузках участия не принимали.

82. Переход от кузовных конструкций на автоприцепы

После распада СССР многие команды, особенно прибалтийские, стали приобретать или изготавливать трейлеры для транспортировки буеров за легковыми автомобилями, толчком для этого послужило воссоздание в 1992 году европейской ассоциации буеров класса «Monotype-XV». У экипажей монотипов появилась индивидуальная необходимость участия в Чемпионатах Европы, Кубках Европы и Кубках Балтии в связи с чем, по возможности, у кого были средства или спонсоры, стали приобретать трейлеры, приспосабливаемые для перевозки монотипов. Мои одноклубники Вадим Бихлер и Андрей Никандров великолепно переоборудовали прицеп от соллинга под перевозку двух монотипов. Они разработали уникальную конструкцию с большим длинным ящиком под брусья, коньки, гики с парусами и другое имущество, а сверху закреплялись два корпуса и мачты. Причем даже с погруженными корпусами один край крышки ящика можно было поднять и установить две распорки, чтобы в ящик можно было попасть, в том числе при таможенном досмотре.

Появились фирмы, изготавливающие трейлеры под катера, яхты, швертботы и буера. Анатолий Степанович Коновалов на одной из таких фирм за свой счет приобрел в 1996 году трейлер под два монотипа с ящиком для имущества.

Преимущество трейлеров неоспоримо, так как силами одного экипажа, призвав на помощь только одного человека для погрузки корпуса, все остальные погрузочные работы можно было осуществить даже одному человеку. Самое главное, что все это можно осуществлять на уровне человеческого роста.

83. Транспортировка килевых яхт олимпийских классов

Ряд крупных соревнований в СССР проводились в других городах, Балтийскую международную регату проводили в Таллинне, там-же проводили первенства ВМФ или Вооруженных Сил. Черноморскую регату проводили в Севастополе, а в 1966 году в Жданове (ныне Мариуполь) на Азовском море, Чемпионат России 1965 года по парусному спорту проводили в Калининграде.

На относительно небольшие расстояния яхты перевозили на грузовиках. В Таллинн перевозили на грузовиках, а потом в Калининград из Таллинна яхты тоже везли на грузовиках.

Для любых перевозок яхты нужно было подготовить:

– первым делом снять мачту, снять краспицы, стоячий и бегучий такелаж увязать и мачту зачехлить;

– затем яхту краном предстояло вытащить из воды, установить её в кильблок, помыть и корпус зачехлить;

– после этого корпус яхты нужно привязать к кильблоку, либо затянуть специальные стяжки. Кильблоки яхт выпуска ленинградской судоверфи ВЦСПС снабжались специальными балками и стальными стяжками с резьбовыми барашками для прижатия корпуса яхты к кильблоку;

– далее предстояло на палубу установить козелки, на них уложить мачту и гик, а затем крепко-накрепко закрепить их к носовым и кормовым уткам на палубе;

– теперь яхта была упакована и готова к погрузке её краном в кузов грузовика;

– для транспортировки яхты на железнодорожный вокзал не нужно было тщательно её закреплять в грузовике, а если предстояло ехать в другой город, то яхту на кильблоке притягивали тщательно;

– для транспортировки по железной дороге яхты краном перегружали с грузовика в полувагоны (вагоны без крыши) и там предстояло яхты закреплять проволочными стяжками и различными упорами в соответствии с железнодорожными правилами. По прибытии на место предстояло в вагоне все крепления удалить, погрузить яхту в грузовик, временно раскрепить, а в яхт-клубе краном опустить яхту на землю;

– в яхт-клубе предстояло все распаковать, мачту снять, яхту краном спустить на воду и вооружить, установив мачту, гик и т.п.

Если сравнивать трудозатраты и физические усилия при погрузо-разгрузочных работах, то усилия буеристов значительно больше, так как все операции проводились вручную, яхтсменам же и мачты и корпуса яхт устанавливали при помощи крана, поэтому физических усилий затрачивалось значительно меньше.

84. Одежда и обувь буерного гонщика

Так как занятия буерным спортом в основном проводятся в суровых зимних условиях, то необходима теплая непродуваемая одежда и обувь. Однако из-за отсутствия у нас в стране доступных готовых теплых комбинезонов все ходили, в чем попало. Наиболее распространенной одеждой был ватник, ватные штаны и шапка ушанка. Ватные штаны использовались только в исключительных случаях при сильном морозе, так как разгонять буер после старта бегом было крайне неудобно. Многие гонщики, особенно рулевые, ватными штанами вообще не пользовались. Рулевым приходилось бежать после старта чуть дольше шкотового, так как шкотовый должен был после разбега прыгнуть в кокпит и быстро подобрать гикашкот. После подбирания гикашкота скорость нарастала, и уже когда рулевой не успевал за буером, он запрыгивал в буер. Кроме того, в слабый ветер рулевой в гонку шел один, и разгонять буер приходилось самому, поэтому толстые неудобные ватные брюки никак не подходили. Таким образом, основная экипировка состояла из нижнего белья, рубашки, свитера и теплых шаровар. В шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы в СССР продавались хлопчатобумажные фланелевые или трикотажные с начесом спортивные костюмы, наиболее подходившие для буеристов.

Некоторые гонщики умудрялись где-то раздобыть меховые курточки или меховые безрукавки, но это была большая редкость. В 1967 году я на заказ в Москве сшил себе из итальянской болонии непромокаемую куртку-ветровку «анорак», в которой я долгие годы гонялся как на буере, так и на яхте.

Эстонские гонщики, имевшие какие-то связи с заграницей, в восьмидесятые годы уже стали гоняться в легких, но теплых и непродуваемых комбинезонах.

Мне в 1976 году удалось самостоятельно сшить комбинезон, в котором я прогонялся целых 18 лет. Впоследствии, мне удалось купить импортный комбинезон.

Наши гонщики тоже стали покупать или заказывать пошив комбинезонов из различных тканей, чаще из «плащевок».

Большие трудности мы испытывали с обувью. Валенки с галошами обеспечивали теплом, но бегать в них было практически невозможно, кроме того они совершенно не подходили для крепления к ним приспособлений с шипами, так называемых цапок. Наиболее распространенный вариант был с использованием лыжных ботинок, однако из-за низкого подъема они не позволяли одеть достаточное количество шерстяных носок или меховые носки (чуни), какой бы большой размер ботинок не был. У меня в лыжных ботинках страшно замерзали ноги, и единственным выходом для меня было надеть меховые чуни, а затем резиновые сапоги. Так я практически всю жизнь и провел на льду в резиновых сапогах с чунями, были у меня теплые ворсяные ботинки на молнии так называемые «прощай молодость», а последнее время сапоги «дутики» которые я носил постоянно, а на гонку надевал шиповки .