Полная версия

Полная версияНа Камчатку!

Рядом автобусная остановка, но заходить в неё не хочется, так как ранее там побывала не одна корова… это такие местные национальные особенности. Всегда есть ситуации, сложнее и противнее той, в которой ты находишься.

Вскоре остановилась Нивка ДПС, и мы проехали с Романом, Игорем и Костей 2 километра до кафе попить кофе, чтобы потом поехать дальше. Роман недавно закончил Высшую школу милиции, Игорь и Костя – простые милиционеры, мне очень рады, вопросы льются рекой, очень напомнили они мне персонажей сериалов а-ля «Менты» и «Улица разбитых фонарей». Тут милиционеры хорошие, настоящие, не то, что в Москве.

В кафе они заказали закуски, достали бутылку водки, и я понял, что спать мне сегодня в палатке где-нибудь неподалеку… Оказалось, что Костя сегодня осуществил какое-то важное дело, и это надо обязательно обмыть. Я наелся от пуза позами, несколько расслабился, дальше ведь вместе поедем, как вдруг, после дежурного звонка в отделение, выяснилось, что их срочно вызывают сопровождать начальство в посёлок МРС, где как раз и находится паромная переправа на Ольхон. Еда летит в пакет, мужики сожалеют, что так вышло, но служба прежде всего, прощаются, разворачиваются и едут обратно. Эх, даже их координаты взять не успел…

И снова на трассе, пока ещё не совсем стемнело, думаю что-нибудь поймать. Не прошло и 15 минут, как меня берет микрик с китайцем за рулем и везет в Иркутск, в очередной раз подтверждая правило, что на сытый желудок стопится лучше.

Микрик – микроавтобус любой марки. Очень распространены в Сибири и на Дальнем Востоке.

Мужик неразговорчивый, но хороший. Я сначала подумал, что он китаец и не понимает по-русски, стал про себя размышлять на тему буддизма, Конфуция и философии Поднебесной, чтобы хоть как-то наладить общение. А потом, когда нас остановили гаишники, оказалось, что он вполне наш, это я просто в сумерках не рассмотрел. С заходом солнца все вокруг преобразилось, и уже невозможно понять, где мы едем, куда.

Откуда-то приходит мысль, что наверное, нелегко быть моим ангелом-хранителем.

Так молча, размышляя и наслаждаясь сначала видом заката, а потом встречными фарами, доезжаем до Иркутска.

Каким страшным и незнакомым он показался мне ночью – ничего не видно, не знаешь куда едешь – улицы, улицы, улицы… Но водитель меня не подвёл и довез до Советской улицы, откуда я мог уже спокойно добраться до Никитиных, за что ему отдельное спасибо.

Алла Фёдоровна открыла дверь, дома уже все спят, я тихонько разбираю рюкзак, моюсь и иду спать.

Завтра надо сходить на телестудию, позвонить домой, написать друзьям через интернет, купить еды на БАМ и проявить фотоплёнку… все мысли сжались, несколько раз прокрутились в голове, и я вместе с ними провалился в спокойный счастливый сон.

День тринадцатый. 12.07

Утром приехала Кристина, высокая, загорелая, как с картинки. Не виделись целый год, соскучился ужасно. Оказалось, что ни её письма, ни мои не доходили до адресатов – из шести дошло всего два… вот так у нас работает почта.

Потом вместе поехали в город, где разбрелись по своим делам. Я пошёл на телевидение, откуда меня направили в отдел новостей, до которого топать было пешком минут десять.

В Иркутской области разворачивалась борьба за губернаторское кресло, начались сильные наводнения, затоплявшие города и деревни и приехал московский студент, путешествующий на Камчатку автостопом. В телестудии, как обычно, творческий кавардак.

Познакомились с Аллой, она здесь работает журналистом, я рассказал немного о себе, и договорились встретиться на следующий день, чтобы снять сюжет.

Со срочной проявкой плёнки в Иркутске возникли некоторые сложности – лишь в Детском мире удалось найти фотолабораторию, печатающую фотографии в течение часа, в остальных местах заказ обещали только через два-три дня. Пока есть время, вылезаю в интернет из компьютерного клуба, находящегося в здании Главпочтамта, – пишу письма друзьям и общаюсь с Маринкой – московской знакомой, которая в этот момент сидела за компьютером дома. Здесь скоро будет 17 часов, а там еще нет 12-ти. Великая штука интернет – расстояния в 5,5 тысяч километров словно бы и не существует! Наверное, такие же чувства испытывали люди, впервые пользующиеся сначала телеграфом, а потом и телефоном.

Фотографии некоторые получились неплохо, долго стоял у магазина, с нескрываемой радостью разглядывая эти клочочки фотобумаги, в очередной раз убеждаясь, как мало надо человеку для счастья. Кстати, и для несчастья тоже много не надо, что говорит о крайней относительности этих понятий.

Вечером сидели и беседовали с Альбертом Владимировичем за кружечкой пива.

День четырнадцатый. 13.07

Телевидение, как, впрочем, и радио, и другие СМИ, всегда выдает некоторый сублимат реальности, я решил не нарушать традиций, поэтому рюкзак, который взял с собой на съёмки сюжета, набил объемными, но легкими вещами вроде пенки и спальника.

Приехал в отдел новостей, и мы, взяв оператора Максима и водителя Александра, поехали искать красивое место для съёмок. Я смущался, краснел, совершенно не следил за дикцией, но держался молодцом.

А вечером сюжет показали по телевидению – здорово! Ну и рожу отъел! Завтра поеду в Братск, чтобы, добравшись оттуда до Усть-Кута, пересесть на железную дорогу. Пора отправляться дальше.

День пятнадцатый. 14.07

Рано утром Альберт Владимирович по доброй традиции отвёз меня до выезда из Иркутска в сторону Красноярска – мне предстояло проехать по этой трассе обратно около 400 километров, чтобы в городе Тулуне повернуть на север в сторону Братска. Душевно попрощались, ведь что дальше будет неизвестно, и вновь я на трассе.

Долго, очень долго для этой дороги никто не ловится, пока вдруг, проехав мимо метров двести, не остановилась «Волга». Я уже почти побежал за ней спрашивать куда довезут, как она сдаёт назад, подъезжает к самому моему рюкзаку, открывается задняя дверца и меня приглашают подбросить, правда, не очень далеко, но с каким комфортом!

Оказалось, что водитель и его жена, по образованию и роду деятельности медики, видели меня вчера по телевизору.

Реклама – двигатель не только торговли, но и путешественников!

А вода хоть немного и спала, все же большинство полей стоят под водой, реки ещё не вошли в берега, в одном месте наводнение даже размыло трассу федерального значения. Правда, это было оперативно исправлено.

Попрощавшись с медиками, уехал на двух «Москвичах» до Усолья-Сибирского, города-спутника Иркутска. И чуть было сначала не пожалел – трасса тут проходит через город, а ловить дальние машины в черте города – занятие почти бесполезное. Но не тут то было! Не прошло и десяти минут, как останавливается джип с красноярскими номерами и берет сразу до Тулуна (а это еще километров триста). Воистину, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Познакомились с водителем – его зовут Тариэл, родом из Грузии, но уже давно живет в Канске, где у него своя станция техобслуживания. Ехать приятно – Тариэл рассказывает о Грузии, как в детстве там жил, как сейчас иногда ездит на Родину, о родственниках, оставшихся там. Угощает меня солёным омулем, которого везёт своим друзьям – ничего, приятная штука. Даже не заметил, как пролетело четыре часа, и мы оказались в Тулуне. Расстались на развилке – он поехал в Канск, а мне нужно направо, в Братск. На прощание дарю ему свою книжку и меняемся телефонами.

Позиция не очень хорошая, машин мало, поэтому иду примерно с километр пешком, чтобы найти нормальное спокойное место. Примерно через полтора часа уехал на 26 километров. Погода солнечная, жарко, но вспоминая иркутский дождь, готов терпеть эти обстоятельства. И никакого тенька – поле, русское поле. Лишь иногда лёгкое облачко закроет тебя от солнца, но потом, влекомое ветром, унесётся дальше. Я же ловлю редкие машины и пишу заметки.

Долго стоял, пока не поймал «КамАЗ» – Игорь и два его коллеги на грузовиках ехали в Усть-Кут через Братск. Я сразу подумал, что лучше бы сразу ехать в Усть-Кут, но пообещал Альберту Владимировичу и Алле Фёдоровне навестить их старшую дочь – Елену Альбертовну, да и с Надей хотелось бы повидаться, хорошо, что живут они на одной улице, только в разных её концах.

По краям дороги густой лес очень часто прерывается молодой порослью – это следы вырубок, которые, если смотреть с вертолета, огромными лишаями покрывают тело нашей страны. А то, что, может быть, вырастет, ещё не скоро станет тайгой, потому что тайга – это не лес в обычном его понимании, это нечто большее, невыразимое словами.

Самое грустное, что плохие бревна, где есть сучки или другие дефекты в огромном количестве вывозятся в Китай, где его с удовольствием обрабатывают и частично возвращают обратно в виде пиломатериалов, а хороший лес идет прямиком в Европу. В нашей же стране вместо чистого воздуха и красивейшей тайги остаются отходы и деньги, которые в основном превращаются в еду, которая быстро превращается сами знаете во что.

Уже стемнело, когда мы подъехали к величественной плотине Братской ГЭС – это одна из самых высоких плотин в России. Наверное, очень здорово она будет выглядеть утром.

«Как можно описать самую большую в мире плотину? Мы проехали на автомашине по извилистой дороге, ведущей прямо к берегу Ангары, и вскоре увидели огромную плотину, пересекающую реку. Длина плотины около километра, высота 125 метров. Её верхняя часть имеет вид зубчатой стены какого-то футуристического замка, на которой выделяются опоры и между ними шлюзные ворота.

Кругом был виден лес металлических столбов и фарфоровых изоляторов, соединённых электрическими проводами, по которым бесшумно течёт ток в города, на фабрики и шахты, химические и металлургические заводы. По плотине двигаются автомашины, которые с берега кажутся игрушечными. Водохранилище содержит 169 кубических километров воды. Глубина его в отдельных местах достигает ста метров».

Алекс Ла Гума «Путешествие в Советский Союз» 1978 г.

Я попрощался с Игорем и купив тортик, пошел искать дом Елены. Людей, несмотря на поздний вечер, много, все вышли на улицу и гуляют, есть у кого спросить. Дом нашёл легко, в темноте подъезда с фонариком даже разыскал квартиру, но… там никого не было. Поднялся на 9-й этаж к её подруге, и там тишина, хотя уже 12 часов ночи.

Грустно, пошёл в гости к Наде, тут минут 10 идти. В парке играет музыка, молодёжь на площади веселится, но это веселье не сравнить со столичным пьянством – тут всё очень тихо, я бы даже сказал душевно. Её дома также не оказалось. Тут мне стало немного не по себе – из двух очень интересных встреч ни одна не состоялась, а уже за полночь, и где ставить палатку я не знаю. Написал записку с приветом и решил вернуться к Елене – снова никого, полная безысходность. Спросил у таксистов, где начинается трасса на Усть-Кут, оказалось, что надо идти по улице Наймушина до конца, потом через плотину, а дальше уже все просто… Иду снова в конец улицы, Нади опять нет, зато двое ребятишек звонят в её дверь. Пообщался с ними, оказалось, что это действительно её квартира, вот только домой ещё она не приехала. Видно, не судьба. Вышел на трассу и попробовал поймать машину… десять минут не принесли никаких результатов. А рядом неплохой, пусть и небольшой парк. Решено – пять минут плутаний в темноте, десять минут на постановку палатки, и я уже сплю, чтобы завтра двинуться в путь.

Когда-то строители Братской ГЭС вот так же, ночуя в палатках, осваивали эту территорию, теперь же я ночую в палатке в парке, созданном для отдыха уже, наверное, внуков этих строителей.

День шестнадцатый. 15.07

Проснувшись утром, очень был удивлён белой пеленой, покрывшей всё небо и окрестности. ГЭС, дающая городу и стране электричество, даёт также огромное количество испарений, поэтому на расстоянии больше ста метров, уже сложно было что-либо различить. Я собрал рюкзак и вышел на остановку, где сидела бабушка, в тумане ждавшая автобуса. Оказалось, что скоро подойдет транспорт, который вывезет меня прямо к трассе на Усть-Кут. Так оно и произошло. Когда едешь по Братской плотине утром, ощущение, что все вокруг просто окружено белыми стенами – настолько плотный стоит туман. И тот прекрасный вид, которого я ожидал, оказался просто-напросто зашторенным особенностями местного климата.

Остановка, на которой мне посоветовали выйти водитель, кондуктор и пассажиры, оказалась довольно далеко от трассы, на самом деле выйти нужно было несколько раньше, но зато здесь рядом железнодорожная станция «Гидростроитель». Как я выяснил у местных жителей и из расписания, через час будет электричка на Усть-Кут (станция Лена). Вряд ли я по пустынной трассе доеду быстрее.

Начинается новая жизнь! Путешествие по железной дороге довольно сильно отличается от автостопа. Во-первых, поезда ходят по расписанию, поэтому всегда знаешь, сколько времени в твоем распоряжении, во-вторых, в поезде можешь с кем-нибудь познакомиться, а можешь ни с кем не общаться и читать книжку, но видишь только вокзалы, а природа проносится за окном, зато не страшен дождь, так как в местах пересадок есть крыша над головой. Словом, есть свои хорошие и плохие стороны.

В электричке купил на пару станций билет у тётки и стал глядеть в окно – мимо проносятся красивые сопки, тайга, местами даже встречаются невысокие скалы. Природа суровая, не сравнить с лиственным Подмосковьем. Довольно долго едем вдоль речки Илим – очень красивая широкая река. Жалко только, погода моросливая. В вагоне людей очень мало, иногда даже ехал совершенно один, наслаждаясь природой и движением. Зато на станции 553-й километр, откуда ни возьмись, залезло огромное количество народу, сразу стало шумно и весело. Так и доехали до Коршунихи, здесь электричка на полтора часа заходит в отстойник, а люди шастают по вокзалу. Кстати, эта электричка – самая длинная в России – она проходит в один конец расстояние 455 километров и идёт от станции Вихоревка до станции Лена, откуда уже начинается БАМ.

Купить еду на БАМ: Кильки – 3 банки, Каши – 2 банки, ZUKO – 2 пакетика, Хлеб – батон, Шоколадка – как получится.

Чтобы не терять попусту время, покупаю булку хлеба (который по мере удаления от крупных городов начинает дорожать и стоит здесь около восьми рублей) и решаю перекусить в кафешке. Большая проблема крупных станций – это бичи, люди, не имеющие собственного жилья, не имеющие возможности или не желающие работать и живущие за счет подаяния. Так было и здесь, подошёл человек и попросил на хлебушек. Он был совсем не похож на алкоголика или на бывшего зэка, которые сами являются причиной своих несчастий, в его глазах светилась какая-то нет, не детская, а скорее взрослая беззащитность и неизведанная грусть. Только сейчас я понял, как все-таки грубеет сердце человека в крупном городе, особенно в Москве, когда он сосредотачивается на себе и больше не способен никого видеть и воспринимать, а людей для простоты учится различать по одежде – мальчик/девочка, хороший/плохой…

Разделил булку хлеба пополам, отдал ему половину и был очень удивлён, когда он искренне поблагодарил, а потом с нескрываемой жадностью стал есть хлеб. Воистину, насколько всё относительно!

Вскоре подошла электричка и я, загрузившись внутрь, продолжил путь. Да, путешествие по железной дороге более замкнуто, причем как с физической, так и с психологической точек зрения.

Как и полагается, подошла контролёрша, я что-то промямлил про билет до ближайшей станции. «Бесплатно?» – спросила она. «Ага».

Смотреть в окно одно удовольствие – такой зелени не встретишь в средней полосе России. Очень интересны люди, которые едут вместе со мной, одеждой они совсем не отличаются от людей, ежедневно наполняющих подмосковные электрички, хотя многим, наверное, кажется, что здесь все ходят в лаптях и телогрейках. Зато в глазах у них нет той злости и упрямства, которые так часто встречаются в столице. Природа не терпит суеты. Через часок снова подошла контролёрша и очень мне удивилась, пришлось объяснять, что на самом деле я путешествую, и еду сейчас до Лены, а потом на Камчатку. «Ну так что же вы сразу не сказали, что вы путешественник!» – обрадовалась она. Я тоже обрадовался и стал доставать книжку, почему-то показалось, что самое время ее подарить. И точно, у Инги – так её звали, – сегодня день рождения. Пришлось придумывать ей небольшую оду, что заняло довольно много времени, потому что, после пятиминутного общения с человеком, написать ему небанальное поздравление, совсем непросто. Она давить не стала и обещала заглянуть попозже.

Получилось примерно вот что:

Все в нашем мире происходит так, как нужно,

И эта встреча в день рождения

Лишь лишнее тому подтверждение.

Пускай же Ваших глаз жемчужины,

Смотря на свое отражение,

Испытывают лишь наслаждение.

И улыбка не покидает уста

Годиков этак до ста.

Не прошло и часа, как я уже вручил Инге оба моих произведения. И вскоре мы прибыли на станцию Лена Восточная.

Я сразу же бегу на почту звонить домой, но все попытки безуспешны, потому что прозвониться не получается. А у папы сегодня день рождения, поэтому посылаю домой поздравительную телеграмму.

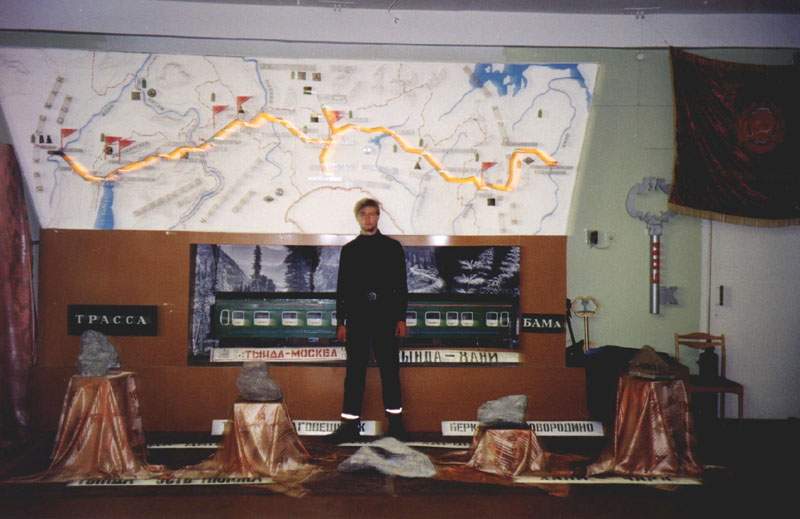

«Восемьдесят тысяч строителей «железной дороги века» (3146 км железнодорожного полотна, которое в 1983 году соединит Усть-Кут с Комсомольском-на-Амуре), вот уже несколько лет ведут нелёгкую битву с природой: самые низкие температуры в нашем полушарии, вечная мерзлота, тяжелейший рельеф, сейсмическая активность, болота, мошка и комары, бескрайние просторы девственной тайги…

…Идея сооружения Байкальско-Амурской магистрали восходит к 80-м годам XIX века. Тогда русские инженеры-путейцы, строившие Транссибирскую магистраль, хотели провести её севернее, что сократило бы протяжённость дороги на 400 километров. Но они были вынуждены отказаться от этого из-за препятствий, которые были признаны непреодолимыми…

…Достаточно нескольких цифр, чтобы дать представление о грандиозности этих планов. Во-первых, сама дорога. Чтобы преодолеть семь горных хребтов и 3200 водных потоков, среди которых 9 больших рек, включая Лену и Амур, будут построены 3200 инженерных сооружений, практически по одному на каждый километр пути, в том числе 200 железнодорожных станций, из которых 64 станут настоящими городами, 142 больших моста и 25 километров тоннелей…»

Вито Сансоне «Сибирь. Эпопея века» 1977 г.

Вскоре выяснилось, что ближайший транспорт на восток – это пассажирский поезд до Северобайкальска, но будет он только в 24:00 по местному времени. Ждать ещё часов пять. Сходил в диспетчерскую и выяснил, что в 23:00 на восток пойдёт еще товарный состав.

Времени теперь много, можно расслабиться. Рядом села девушка в спортивном желтом костюме и стала курить. По всем параметрам, ждала она того же поезда, что и я. Переборов себя, решился заговорить первым. Познакомились – ее зовут Татьяна, и едет она из Улан-Удэ от родственников. Вот только по пути её обокрали, поэтому приходится добираться на электричках. А живёт она в Северобайкальске.

Таня, по национальности эвенкийка, рассказала много интересного о Забайкалье. Оказывается, Байкал по-эвенкийски значит «ласковый», ещё её бабушка, шаманка, рассказывала, что раньше он был совсем другой, блестящий, окружённый со всех сторон скалами, песка совсем не было на его берегах, откуда он стал появляться, никто не знает. И Ангара раньше была действительно рекой, основательно помельчав сейчас. «Ан» по-эвенкийски означает плёс – река размывала берега, и деревья падали в воду, задерживаясь среди своих сородичей или уносясь по течению.

Интересна и древняя история этих краев. Чингисхан, одерживая всё новые и новые победы, не стал трогать эвенков и тунгусов, поскольку это был хотя и рассредоточенный, но большой и сильный народ, он взял лишь половину оленей в качестве откупа.

Сейчас эвенков становится всё меньше, в отличие от бурят, которые расселились ныне с обеих сторон Байкала. «Бурят» по-эвенкийски означает «предатель», ходит легенда, что этот народ образовался из части войска Чингисхана, предавшей его и расселившейся по берегам Озера.

Чингисхан же, по её мнению (на самом деле историки это не подтверждают), впоследствии также окончил свои дни на Байкале – он был убит своим внуком Бату, желавшим узнать, где дед спрятал огромные сокровища Золотой Орды. Похоронен он на острове Ольхон, могила его до сих пор не найдена. Кстати, в Бодайбо, что лежит несколько северней, на золотых приисках есть поговорка: «Чингисхан закопал, а мы потихоньку добываем».

Так и общались, потом под зонтиком сходили к локомотиву, чтобы попробовать уехать на нём, но машинист под давлением помощника брать нас не захотел. Первый блин комом.

Зато вскоре нас взял начальник поезда «Красноярск-Северобайкальск». Вагоны полупустые, и мы заняли боковое плацкартное купе в одном из них.

Решили слегка перекусить и попить чаю, благо, у меня была лапша, а потом немного подремать. Таня продолжает свой удивительный рассказ.

Дядя Татьяны был очень хороший охотник – часто уходил в тайгу и никогда не возвращался без шкурок и мяса, иногда проводил на зимовье по полгода, заготавливая шкуры и солонину. Он ходил на медведя, на сохатого, стрелял зайца, соболя, лису. Говорит, очень красиво здесь зимой, когда сопки кое-где покрыты снегом, тайга белого цвета и сугробы с человеческий рост. Может быть когда-нибудь и увижу.

Потом ложимся спать, чтобы проснуться утром в Северобайкальске.

День семнадцатый. 16.07

На вокзале попрощались с Таней, она уже почти дома, а мне ехать дальше. В диспетчерской выяснилось, что ближайший состав на восток будет в 5:40 по Москве, значит в 10:40 по местному времени, но меня он «не возьмет, потому что нельзя». Ладно, поглядим.

Все данные «Вольной энциклопедии» по Северобайкальску о вокзале и прочие подтверждаются, кроме того здесь есть неплохой рынок, на котором, по словам Тани, даже работают несколько негров.

Утро раннее, вокруг стоит сплошной туман, и ничего не видно. До поезда еще долго, поэтому иду на Байкал, тут до него всего 500 метров. Он хоть и ласковый, но от холода мурашки бегают по коже. Правда, один спортсмен прибежал на берег, быстро разделся, залез в воду, и сразу же выскочил. Я поздоровался с Байкалом и тут же попрощался – скоро подадут состав.

Пока дошёл до конца состава, слегка промок, а электровоза там ещё нет. Хорошо, что заглянул в будку к путейцам – они сказали, что восток с другой стороны, а то так бы и прождал. Бегу в начало состава. Машинист – хороший мужик, берёт с собой. Ура! Первый раз еду автостопом второго рода (по железной дороге) и к тому же в кабине электровоза. Едем мы до Нового Уояна, а сам состав идет до Таксимо. Дело в том, что на железной дороге каждые триста километров должна меняться бригада машинистов, а брать или нет попутчиков, каждый решает сам, но машинист обещает поговорить со следующей бригадой.

В задней кабине, где обычно возят попутчиков, хоть это и запрещено, уже сидит один парень – железнодорожник, а прямо перед самым отправлением забежал ещё один – путеец на пенсии. Почти всю дорогу он рассказывает, как работал на железной дороге, как летали раньше на рыбалку – садились на пожарный вертолёт, он забрасывал куда-нибудь на неделю-две, а потом забирал. Несколько раз встречали они удивительные явления. Например, совершенно ровное горное плато размерами 800 на 200 метров, на котором прямо из скалы выточен огромный стол, куда может даже сесть вертолет и скамья с человеческий рост, а еще прокопан глубокий-глубокий колодец, дна которого они с помощью лески и грузил достать не смогли. Писали в Российскую академию наук, но ответа так и не получили. Видели также очень красивые горные озера с чистейшей водой.

Много удивительного в Сибири, как, например, существование доисторических животных в сибирских озерах.

«Один из профессоров Московского университета выступил в 70-х годах с сообщением об озере Чаюр в Якутии, которое пользуется дурной славой у немногочисленных жителей этого района. Охотники держатся подальше от его берегов, а утки и другие водоплавающие птицы избегают садиться на его поверхность. Люди говорят, что в озере с давних времен живёт гигантское животное. Члены биологической экспедиции Якутского филиала Академии наук СССР даже несколько раз его видели. «Странное существо темного цвета с маленькой головой и длинной блестящей шеей, на огромном туловище отчётливо виднелся вертикальный спинной плавник». И таких свидетельств много, учёные, собрав все свидетельства от самых древних до последних, внимательно их изучив и сравнив между собой, заметили, что гигантские существа наблюдаются вдоль линии, которую можно провести из Якутии через Скандинавию, Шотландию и Ирландию до канадских озер. Везде речь идет о замкнутых водоемах, находящихся исключительно в северных широтах».