Полная версия

Полная версияКировская весна. Флот 1941

Таким образом, реально существовавшие недостатки в численности сил и средств ПВО вообще, и в частности, недостаток береговых и корабельных радиолокационных станций, приборов управления зенитным огнем, количества автоматических зенитных пушек малого и среднего калибра были существенными, но не определяющими факторами снижения способности флота выполнять боевые задачи по предназначению.

Альтернативная реальность

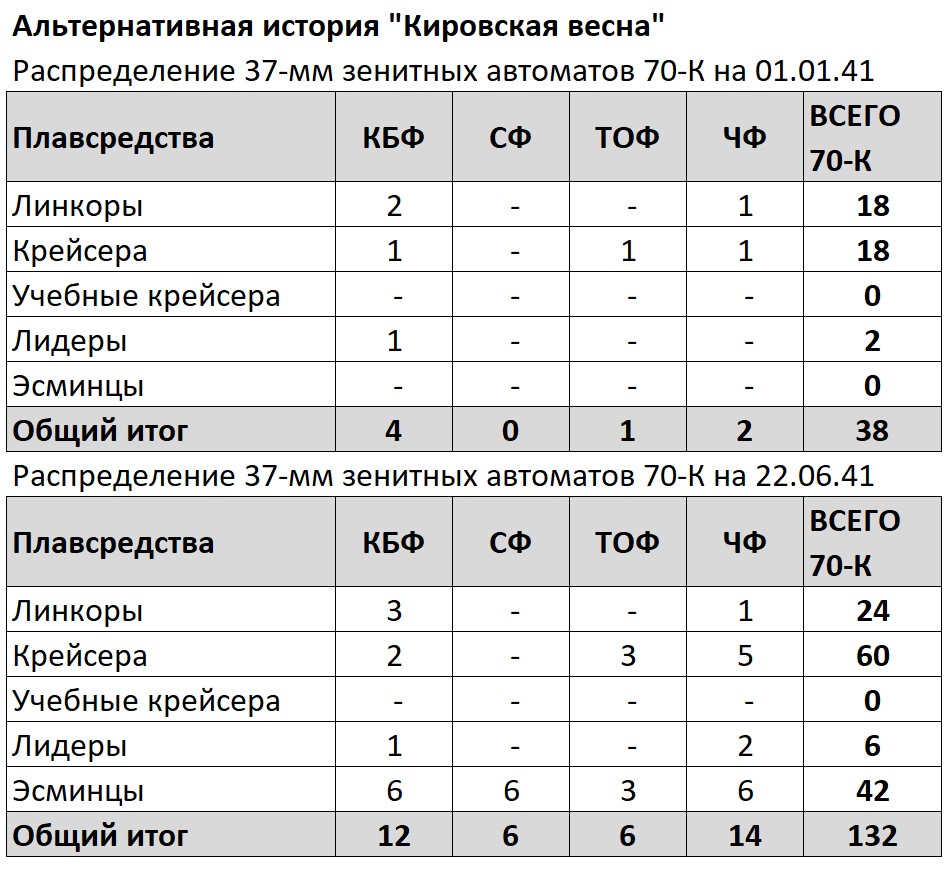

Ни И.В. Сталин, ни К.Е. Ворошилов в явной форме не препятствовали насыщению флота зенитными автоматами, радиолокационными станциями и приборами управления зенитным огнем. Следовательно, в альтернативной истории «Кировская весна» отличия от нашей реальности не значительны и касаются, в основном, распределения 133 зенитных автоматов 70-К по кораблям ВМС РККА на 22.06.1941 года. Кроме того, при монтаже 37-мм зенитных автоматов на корабли, с этих кораблей демонтируются 45-мм полуавтоматические пушки 21-К для их хранения во флотских арсеналах. В дальнейшем, именно ими в первое время вооружались мобилизованные из торгового и рыболовного флота тральщики и сторожевые корабли второй очереди.

Распределение 37-мм зенитных автоматов 70-К основано на двух нормативах, которые казались вполне разумными в 1940 году: по 6 зенитных автоматов на большие корабли (линкоры, крейсера) и по 2 зенитных автомата на лидеры эсминцев и эсминцы.

К окончанию 1941 года перевооружение боевых кораблей основных классов (линкоров, крейсеров, лидеров эсминцев и эсминцев) ВМС РККА было завершено, однако к этому моменту стало понятно, что, во-первых, недостаточно иметь по 2 зенитных автомата на эсминец, во-вторых, недостаточно иметь по 6 зенитных автоматов на крейсер или линкор, и, в-третьих, зенитные автоматы нужно ставить также и на многочисленные сторожевые корабли, тральщики, канонерские лодки, минные заградители и иные боевые корабли, катера и суда ВМС РККА, как специальной постройки, так и мобилизованные. Но это уже другая история.

Система управления военно-морскими силами

Наша реальность

Из Управления ВМС РККА, которое входило в состав Народного комиссариата обороны СССР, в 1937 году был образован Народный комиссариат Военно-Морского Флота СССР – центральный орган управления, осуществлявший руководство ВМФ СССР с 30 декабря 1937 года по 25 февраля 1946 года.

Альтернативная реальность

Народный комиссариат обороны СССР не разделяется на два наркомата.

Управление ВМС РККА остаётся в составе Народного комиссариата обороны СССР.

Командование военно-морскими силами

Наша реальность

Командный состав ВМФ СССР на 22 июня 1941 года.

Наркомат ВМФ:

Нарком ВМФ СССР Адмирал Кузнецов Н. Г.

Начальник ГПУ ВМФ Армейский комиссар 2-го ранга Рогов И. В.

Начальник штаба – первый заместитель наркома Адмирал Исаков И. С.

Зам. наркома ВМФ по вооружению Адмирал Галлер Л. М.

Заместитель наркома по боевой подготовке Вице-адмирал Левченко Г.И.

***

Северный флот:

Командующий флотом Вице-адмирал Головко А. Г.

Член Военного Совета Дивизионный комиссар Николаев А. А.

Начальник штаба Контр-адмирал Кучеров С. Г.

***

Краснознаменный Балтийский флот:

Командующий флотом Вице-адмирал Трибуц В. Ф.

Член Военного Совета Дивизионный комиссар Яковенко М. Г.

Начальник штаба Контр-адмирал Пантелеев Ю. А.

***

Краснознаменный Черноморский флот:

Командующий флотом Вице-адмирал Октябрьский Ф. С.

Член Военного Совета Дивизионный комиссар Кулаков Н. М.

Начальник штаба Контр-адмирал Елисеев И. Д.

***

Тихоокеанский флот:

Командующий флотом Вице-адмирал Юмашев И. С.

Член Военного Совета Корпусной комиссар Захаров С. Е.

Начальник штаба Контр-адмирал Богденко В. Л.

{99}

Альтернативная реальность

Управление Военно-морских сил РККА в 1941 году – должность, звание, ФИО, возраст в 1941 году:

Начальник УВМС Адмирал флота Кожанов Иван Кузьмич, 44 года.

Первый заместитель начальника УВМС Адмирал Смирнов-Светловский Петр Иванович, 44 года.

Начальник главного морского штаба Адмирал Озолин Яков Иванович, 48 лет.

Заместитель начальника УВМС по кораблестроению Адмирал Галлер Лев Михайлович, 58 лет.

Заместитель начальника УВМС по боевой подготовке Контр-адмирал Кузнецов Николай Герасимович, 37 лет.

Заместитель начальника УВМС по политической части Армейский комиссар 1 ранга Шапошников Михаил Романович, 42 года.

***

Начальник Военно-морской академии Исаков Иван Степанович, 47 лет.

***

Северный флот:

Командующий флотом Адмирал Душенов Константин Иванович, 46 лет.

Начальник штаба Контр-адмирал Смирнов Павел Спиридонович, 43 года.

Заместитель командующего флотом по политической части Армейский комиссар 2 ранга Волков Яков Васильевич, 43 года.

***

Краснознаменный Балтийский флот:

Командующий флотом Адмирал Киреев Григорий Петрович, 51 год.

Начальник штаба Вице-адмирал Сивков Александр Кузьмич, 49 лет.

Заместитель командующего флотом по политической части Армейский комиссар 2 ранга Гришин Александр Сергеевич, 50

***

Черноморский флот:

Командующий флотом Адмирал Викторов Михаил Владимирович, 49 лет.

Начальник штаба Вице-адмирал Калачев Владимир Петрович, 45 лет.

Заместитель командующего флотом по политической части Армейский комиссар 2 ранга Гугин Григорий Иванович, 45 лет.

***

Тихоокеанский флот:

Командующий флотом Вице-адмирал Юмашев Иван Степанович, 46 лет.

Начальник штаба Вице-адмирал Селитренников Василий Васильевич, 59 лет.

Заместитель командующего флотом по политической части Армейский комиссар 2 ранга Окунев Григорий Сергеевич, 41 год.

***

Флотилии:

Амурская краснознаменная Вице-адмирал Кадацкий-Руднев Иван Никитич, 52 года.

Днепровская Вице-адмирал Хорошхин Борис Владимирович, 49 лет.

Каспийская Контр-адмирал Исаков Дмитрий Павлович, 46 лет.

Северо-Тихоокеанская Контр-адмирал Новиков Тихон Андреевич, 39 лет.

/Примечание Автора:

Из 23 вышеуказанных военачальников в нашей реальности до 1941 года не были подвергнуты репрессиям только 4 человека (Кузнецов, Галлер, Исаков, Юмашев). Л.М. Галлеру это предстояло позднее – в 1947 году после «суда чести» над группой военачальников, в том числе над Кузнецовым и Галлером, Лев Михайлович был арестован и сошел с ума в тюремном заключении в 1950 году.

Еще 1 человек (Хорошхин Б.В.) был арестован в 1938 году и затем в 1939 году освобожден, после чего для поправки здоровья ему был предоставлен длительный отпуск, фактически к военной службе, адекватной его опыту и знаниям, приступил с июля 1941 года, получив назначение командиром Охраны водного района Главной базы Балтийского флота. Принимал активное участие в постановке минных заграждений в Балтийском море, за что был награждён третьим орденом Красного Знамени. В частности, 6 июля командовал отрядом кораблей минной постановки, участвующем в морском бою в Ирбенском проливе. С августа 1941 года Хорошхин командовал Ладожской военной флотилией. Неоднократно отличался в боях, вывозил из окружения противника бойцов и командиров, транспорт, артиллерию. После ряда поражений советских войск в боях с финнами, несмотря на массированный вражеский обстрел, флотилия вывезла кораблями личный состав трёх окружённых и прижатых финнами к побережью Ладоги стрелковых дивизий (142-я, 168-я, 198-я, всего около 26 тысяч человек), десятки тысяч гражданских лиц и раненых, большое количество боевой техники (155 орудий и 781 автомашину), тысячи лошадей с повозками. 16 сентября 1941 года Хорошхину было присвоено звание контр-адмирала. В октябре 1941 года Хорошхин был отозван в распоряжение Военного совета Балтийского флота. В ноябре он был отправлен командиром бригады речных кораблей Волжской военной флотилии, затем с июня 1942 года был командиром бригады траления, с июля – заместителем командующего флотилией. 1 августа 1942 года при боевом тралении фарватера Волги бронекатер Хорошхина подорвался на мине и затонул вместе со всем экипажем в районе деревни Ступино в 150 километрах к югу от Сталинграда.

Остальные 18 человек были безвинно арестованы и расстреляны в период репрессий 1938-1940 годов.

Все вышеуказанные безвинно репрессированные военачальники советского военно-морского флота были реабилитированы в 1955-1956 годах/

Заключение

Таким образом, в альтернативной истории «Кировская весна» не только старший и высший командный состав ВМС, но и развитие с 1932 по 1941 год советского кораблестроения значительно отличается от нашей реальности.

В связи с тем, что, во-первых, в альтернативной реальности И.В. Сталин погиб в 1931 году и генеральным секретарем ЦК ВКП(б) избран С.М. Киров, и, во-вторых, пост Народного комиссара по военным и морским делам, а затем Наркома обороны, занимает не К.Е. Ворошилов, а И.П. Уборевич, программы советского военного кораблестроения носят существенно менее эмоциональный и амбициозный характер.

В данной реальности значительную (но не определяющую) роль играет позиция М.Н. Тухачевского, наиболее ярко сформированная им в 1928 году.

Наша реальность

Доклад Тухачевского

Доклад начальника Штаба РККА М. Н. Тухачевского на расширенном заседании Реввоенсовета СССР о военно-морской обороне СССР от 7 мая 1928 г.

Совершенно секретно.

Цельность Советского Союза как политическая, так и экономическая не может быть нарушена морскими операциями противника. Морские операции могут иметь только вспомогательное значение путем производства десантов для развития в дальнейшем сухопутных действий. Оборона страны путем строительства вооруженных сил должна так использовать ассигнуемые государством средства, чтобы сухопутным и воздушным силам противников были противопоставлены наши мощные средства борьбы. Затрата средств на создание могущественного военно-морского флота имела бы оправдание лишь в том случае, если бы мы были намного сильнее наших вероятных противников на суше и на море (что на деле как раз наоборот) и если бы мы могли создать флот, способный вступить в единоборство с английским флотом (что явно невыполнимо).

Отсюда подавляющая часть средств должна быть затрачена на наши сухопутные и воздушные силы. Военно-морские средства должны обеспечить: а) превосходство над морскими силами соседей – вероятных противников /Примечание Автора – здесь М.Н. Тухачевский подразумевает Польшу, Финляндию и Румынию/; б) создать затруднения деятельности линейного флота крупных морских держав на западе, в) обеспечить стратегический план озерными и речными флотилиями; г) создать мощную подвижную береговую оборону; д) обеспечить за собой господство в воздухе над Балтийским и Черным морями.

Для выполнения этих задач с учетом возможностей СССР требуется (по сравнению с соседями):

Балтийское море: Миноносцы – 6; Крейсера – 1; Подлодки: 9.

Черное море: Миноносцы – 6; Крейсера – 2; Подлодки: 5.

Линейный флот не нужен. У соседей его нет, а против Англии он оказался бы беспомощным. Однако, учитывая имеющиеся линкоры, их следует сохранить, как неприкосновенный запас, как дополнительное средство на время войны. Для обучения личного состава в мирное время, если хватит средств, можно оставить один учебный линкор, желательно в Черном море. Тральщики и сторожевые суда должны мобилизоваться за счет гражданского флота. Береговая оборона должна слагаться из действий: а) береговых батарей; б) особо выделенных стрелковых частей; в) морской авиации; г) подводного и москитного флотов.

Предлагаемые мероприятия крайне тяжелы в политико-моральном отношении, но зато соответствуют интересам обороны СССР. Экономия, достигаемая на предлагаемых мероприятиях, позволяет создать:

Артиллерия: 14‑дюймовых батарей – 6 по 4 орудия; 12‑дюймовых батарей – 5 по 4 орудия; 8‑дюймовых батарей – 10 по 4 орудия; 6‑дюймовых батарей – 11 по 4 орудия; 3‑дюймовых зенитных – 96 орудий. Кроме того, принятый уже план береговой охраны;

Самолеты: тяжелых бомбовозов – 300; истребителей – 105; разведчиков – 245.

Эти дополнительные средства во много раз целесообразнее и более практически разрешают вопрос береговой обороны и вместе с тем они могут быть подтянуты на любой решающий фронт войны.

Предлагаемые мероприятия являются примерно-ориентировочными. Штабу РККА неоднократно уже приходилось поднимать этот вопрос в различных вариантах, но, не имея никаких определенных по нему решений, Штаб до сих пор не приступал к детальной проработке вопроса. Для такой проработки необходимо получить окончательное решение РВС СССР.

Начальник Штаба РККА Тухачевский

{43}

Постановление РВС

На историческом заседании Реввоенсовета СССР 8 мая 1928 года под председательством Наркомвоенмора К.Е.Ворошилова, М.А.Петров /Примечание Автора – фактический начальник штаба ВМС/, представляя Морские Силы СССР, решительно возразил М.Н.Тухачевскому и обосновал необходимость для СССР флота разнородных сил при сохранении линкоров в качестве главной ударной силы.

Вот сокращенный текст принятого постановления:

1. Признать необходимым укрепление и развитие Военно-Морских Сил в общем плане военного строительства.

2. При развитии Военно-Морских сил стремиться к сочетанию надводного и подводного флотов, береговой и минно-позиционной обороны и морской авиации, отвечающему характеру ведения боевых операций на наших морских театрах в обстановке вероятной войны.

3. Учитывая роль морских операций на Балтийском и Черноморском театрах в общем ходе будущей войны, считать основными задачами Военно-Морских Сил РККА:

а) содействие операциям сухопутной армии в прибрежных районах; б) оборону берегов в условиях совместного разрешения этой задачи средствами морских сил и сухопутной армии; в) действия на морских коммуникациях противника; г) выполнение особых морских операций.

Успешное выполнение вышеуказанного Военно-Морскими Силами возлагает на флот, береговую оборону и морскую авиацию следующие задачи: а) на флот: 1) содействие сухопутным операциям при выполнении поставленных задач; 2) непосредственную огневую поддержку прибрежных укреплений; 3) ведение активной обороны на море путем операций малой войны; б) на береговую оборону: оборону пунктов, имеющих важное стратегическое значение (баз флота, политических и экономических центров); в) на морскую авиацию: обеспечение Военно-Морских Сил в их операциях, действия против флотов, а также против военно-морских и воздушных сил и баз противника.

4. По составу флота руководствоваться нижеследующим: а) основным фактором, сообщающим операциям флота боевую устойчивость и активность действий, являются линейные корабли; б) развитие легких сил (крейсера, миноносцы, торпедные катера, сторожевые суда, канлодки) должно отвечать требованиям современной морской войны и соответствующей организации флота на наших театрах, с учетом особенностей характера использования морских сил в будущей войне; в) развитию подводного плавания уделить особое внимание, при учете специальных операций подводных лодок и обеспечения возможности совместных их действий с надводным флотом; г) развитие минно-позиционных средств флота сообразовать с необходимостью обеспечения выполнения указанных выше задач Военно-Морских Сил…»

{123}

Советские кораблестроительные программы

Первые программы военного кораблестроения Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота (РКВМФ), а именно 1926 и 1929 годов, были ориентированы на замену устаревших балтийских и черноморских подводных лодок, а также на постройку немногочисленных легких сторожевых судов (фактически – миноносцев) и шести десятков торпедных катеров. Одновременно значительные средства (до 40 процентов ассигнований, выделенных на программы) предполагалось направить на ремонт и модернизацию четырех линейных кораблей и на постройку монитора с 356-мм орудиями.

Ни «шестилетняя» программа (1926 года), ни так называемая программа первой пятилетки (1929 года) к 1933 году не были полностью выполнены. Из-за сокращения ассигнований на военное кораблестроение в 1929 году и трудностей в работе промышленности удалось, и то частично, модернизировать всего два линкора, отказавшись при этом от ремонта линкора «Фрунзе» («Полтава») и постройки монитора. Из новых кораблей, согласно официальному отчету, за 1929-1932 годы вступили в строй семь подводных лодок, восемь сторожевых судов и 59 торпедных катеров.

Одновременно с постройкой указанных кораблей в 1930-1933 годах Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Труда и Обороны (СТО) приняли ряд решений, которые изменяли направленность строительства РКВМФ. Они конкретизировались с утверждением 7 июля 1933 года «Программы военного судостроения на вторую пятилетку (1933-1938 гг.)». Суть их сводилась к следующему:

1. Одновременное развитие флота – не на двух, а на четырех основных театрах – для создания прочной морской обороны берегов СССР.

2. Приоритет подводного кораблестроения при развертывании массового строительства подводных лодок (369 единиц, с учетом предыдущих программ и постановлений).

3. Преимущественное пополнение новыми кораблями Балтийского, Черноморского и воссозданного Тихоокеанского флотов, для которых, кроме подводных лодок, эсминцев и торпедных катеров, предполагалось построить также легкие крейсеры нового типа.

4. Строительство подводных лодок и эсминцев для Северного морского театра, где в 1933 году создали Северную военную флотилию (с 1937 года – Северный флот).

5 марта 1936 года члены Политбюро одобрили предложения наркомтяжпрома Г. К. Орджоникидзе, Наморси В. М. Орлова и начальника Главсудпрома Р. А. Муклевича по увеличению количества серийных эскадренных миноносцев. Программу постройки последних на 1936-1938 годы довели до 53 единиц. Эта программа фактически являлась прологом и «нулевой очередью» будущего грандиозного плана.

Через некоторое время представленная В. М. Орловым перспективная программа развития флота после обсуждения в Политбюро ЦК ВКП(б) и в СТО СССР была утверждена закрытым правительственным постановлением 26 июня 1936 года. С учетом крейсеров, лидеров, эсминцев и подводных лодок, построенных и строившихся по планам первой и второй пятилеток, программа 1936 года предусматривала создание флота из 533 боевых кораблей основных классов общим стандартным водоизмещением около 1307,3 тыс. т. В общей сложности для четырех основных морских театров предполагалось построить восемь линкоров типа «А», шестнадцать – типа «Б», 20 легких крейсеров, 17 лидеров, 128 эскадренных миноносцев, 90 больших, 164 средних, и 90 малых подводных лодок.

Завершить грандиозный план военно-морского строительства предстояло в десятилетний срок. 16 июля 1936 года в развитие этого плана СТО при СНК СССР принял еще одно постановление – «О программе крупного морского судостроения, – поставившее задачи Наркомату тяжелой промышленности (Наркомтяжпрому) и конкретизировавшее сроки выполнения программы на ближайшие два года. Всего в 1937- 1938 годах намечалось вести строительство восьми линкоров, восьми легких крейсеров, восьми лидеров, 114 эсминцев, 123 подводных лодок. Сдача флоту восьми первых линейных кораблей (четырех – типа «А» и четырех – типа «Б») планировалась на 1941 год.

Начавшаяся Великая Отечественная война перечеркнула грандиозные планы создания в СССР «большого морского и океанского флота».

{121}

Боевой состав ВМФ СССР 22.06.1941

Боевой состав и группировка Военно-морского флота СССР на 22 июня 1941 г.

{99}

Примечание Автора

В первой половине Великой Отечественной войны 1941-1945 года нашей истории сформулированное в 1928 году предложение М.Н. Тухачевского об оптимальном корабельном составе флота (1-2 крейсера, 6 миноносцев и 5-9 подводных лодок) и методах береговой обороны (преимущественно авиацией, береговой артиллерией и москитными силами), а также позиция М.А. Петрова о главенствующей роли линкоров в боевой устойчивости флотов были проверены в ходе боевых действий.

Против Краснознаменного Балтийского флота действовала группировка ВМС Германии, включающая в себя авиацию, 10 быстроходных минных заградителей, 5 малых подводных лодок и москитный флот.

Против Черноморского флота действовала группировка ВМС Румынии, включающая 4 эсминца, 1 подводную лодку и москитный флот, а с 1942 года к ней присоединилась группировка ВМС Германии, включающая в себя авиацию, 6 малых подводных лодок и москитный флот.

Против Северного флота действовала группировка ВМС Германии, включающая в себя авиацию, 6 эсминцев, 6 подводных лодок и москитный флот.

Сходство корабельных группировок наших врагов с «оптимальным корабельном составом от Тухачевского» просто поразительное!

Что касается Советского Военно-морского флота, то как Краснознаменный Балтийский флот, так и Черноморский флот в своем составе имели линкоры и крейсера, а также многократно превосходили противника в численности боевых кораблей других классов, но это превосходство не обратилось в господство на море. КБФ и ЧФ не только не смогли пресечь (потопление до 30–60 % транспортов) или сорвать (потопление более 60 % транспортов) коммуникации врага на театре военных действий, но и надежно защитить свои коммуникации.

Например, Краснознаменный Балтийский флот в ходе эвакуации морем крупной группы советских войск из Таллина 27 августа – 30 августа 1941 допустил следующие потери: до Кронштадта дошли 119 из 135 (88 %) кораблей и катеров, а также 32 судна из 75 (43 %). При этом из принятых на борт кораблей и судов 27 800 человек погибло около 11 000 человек, в том числе немногим более 3000 – гражданские лица. Это не считая моряков из составов экипажей погибших кораблей и судов. Учитывая временные рамки перехода, это огромные потери. {124}

Черноморский флот в период с 1 по 4 августа 1942 года на основании разрешения Ставки Верховного главнокомандования оставить Севастополь смог эвакуировать морем только около 3% защитников Севастополя. Удалось эвакуировать около 3000 человек. «По германским данным, немцы под Севастополем взяли в плен 90 000 человек, по нашим данным, мы оставили там 79 539 человек. По-видимому, истина лежит где-то посредине.» {127}

Из всех трёх воевавших с Германией советских флотов наибольших успехов в решении поставленных перед ним задач достиг Северный флот, в составе которого в первой половине Великой Отечественной войны ни линкоров, ни крейсеров не было. Полученные же в 1944 году от Великобритании линкор Royal Sovereign («Архангельск») и крейсер Milwaukee («Мурманск») до конца войны в боевых действиях не использовались. «Из проведённых за время Великой Отечественной войны в Арктике в составе внутренних конвоев 2568 судов погибло только 11 отечественных и три союзных транспорта, что составляет чуть более 0,5%. Наверное, это и есть наиболее однозначный ответ на вопрос, в какой мере Северный флот справился с защитой своих внутренних коммуникаций в ходе Великой Отечественной войны.{130}

Линейные корабли Краснознаменного Балтийского флота фактически выполняли (и достаточно эффективно) роль плавбатарей на защите города Ленинграда, а линейный корабль Черноморского флота заметного вклада в оборону Союза ССР не внёс.

Таким образом, поддержанное в 1928 году РВС предположение М.А. Петрова о том, что «основным фактором, сообщающим операциям флота боевую устойчивость и активность действий, являются линейные корабли», своего подтверждения в годы Великой Отечественной войны на Балтийском, Черноморском и Северном театрах военных действий не нашло.

Альтернативная реальность

Целевой состав ВМС

10.04.32 Народным комиссаром по военным и морским делам И.П. Уборевичем был согласован целевой корабельный состав на десятилетнюю перспективу до 1.01.1942 года

Линкоры: 3 шт. (2 – КБФ, 1- ЧФ)

Тяжелые крейсера: 5 шт. (1- ЧФ, 2 – ТОФ, 2 – СФ)

Легкие крейсера: 2 шт. (2 – ЧФ)

Учебные крейсера: 2 шт. (1 – КБФ, 1 – ЧФ)

Лидеры: 3 шт. (1 – КБФ, 2 – ЧФ)

Эсминцы: 48 шт. (по 12 на каждый из 4 флотов)

Тральщики: 96 шт. (по 24 на каждый из 4 флотов)

Подводные лодки: 120 шт. (48 на ТОФ, по 24 на БФ, СФ, ЧФ)