Полная версия

Полная версияКировская весна. Флот 1941

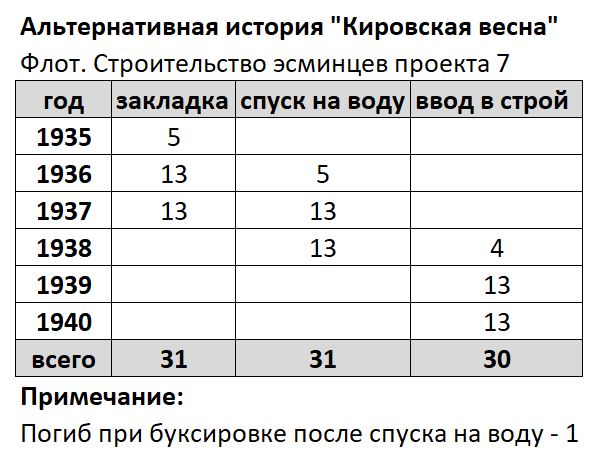

Один из эсминцев первой производственной серии (Решительный) после спуска на воду достраивался на заводе №199 и погиб при буксировке 8.11.1938г.

Сдача эсминцев флоту началась в 1938 году, когда ВМС РККА ввели в строй 4 эсминца, заложенных в 1935 год. В 1939 году вошло в строй еще 13 эсминцев и в 1940 году завершающие 13 эсминцев этого проекта.

Итого в строю ВМС РККА к 1941 году имелось 30 эсминцев проекта 7.

Эсминцы третьей производственной серии (заложенные в 1938 году) имели незначительные отличия от первой и второй серий: усовершенствованное и более мощное электрооборудование, подкрепленный набор корпуса, наконец-таки появившаяся (к сожалению, лишь на трех кораблях) система приборов управления зенитным огнём. Погреба 76-мм боезапаса были перенесены в корму, что устраняло их опасное соседство с машинными отделениями.

Эсминцы проектов 45 и 30

Наша реальность

В 1935 году был заложен 1 эсминец проекта 45 Опытный (Серго Орджоникидзе). Корабль был спущен на воду в 1935 году и введен в строй 11.09.1941 г.

В 1939 году началось строительство серии эсминцев проекта 30. Всего по проекту 30 было заложено 30 кораблей (в 1939 году было заложено 6 эсминцев, в 1940 году – 13 и в 1941 году – 11 эсминцев этого проекта), из них построено по проекту 30 – 1 (головной ЭМ «Огневой»), 10 единиц были достроены по проекту 30-К, а остальные – разобраны на металл.

ТТХ эсминцев проекта 30: Водоизмещение стандартное 1900 тонн, скорость 36 узлов, вооружение 2х2х130-мм Б-2ЛМ, 1х2х76-мм 39-К, 6×1х37-мм 70-К, 4х1х12,7-мм ДШК, 2×3 533-мм торпедных аппарата; 60 мин; 20 глубинных бомб.

Альтернативная реальность

Эсминец проекта 45 не закладывался.

Серия эсминцев проекта 30 включает в себя 8 единиц (по 2 единицы на флот). В 1939 году было заложено 6 эсминцев проекта 30 (4 единицы на заводе № 190 в г. Ленинград для КБФ и СФ, а также 2 единицы на заводе № 200 в г. Николаеве для ЧФ), и в 1940 году 2 единицы для ТОФ (на заводе № 199 в Комсомольск-На-Амуре). Николаевские эсминцы были спущены на воду в 1940 году, ленинградские эсминцы – в первой половине 1941 года, а дальневосточные только в 1947 году. На 22.06.1941 года их техническая готовность составляла менее 50%. Корабли в Великой Отечественной войне не участвовали и достраивались уже после войны по измененному проекту 30-К.

Сторожевые корабли

Наша реальность

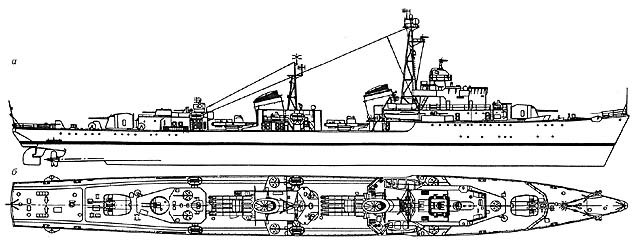

С 1927 по 1935 год по проекту 2 было заложено 18 сторожевых кораблей типа Ураган. Все они вошли в строй с 1931 по 1938 год.

ТТХ СКР типа Ураган на начало 1941 года: Водоизмещение 633 тонн, скорость 20 узлов, Вооружение: 2х1 102-мм, 2х1 45-мм, 3х1 37-мм орудия, 1х3 450-мм торпедный аппарат обр.1913, 2 бомбосбрасывателя, 34 глубинных бомб Б-1, 20 малых глубинных бомб М-1, 21 мина.

В 1939 по 1941 год по проекту 29 было заложено 14 сторожевых кораблей типа Ястреб. Из них вошли в строй 6 сторожевых кораблей в период с 1945 по 1951 годы.

Альтернативная реальность

С 1927 по 1938 год по проекту 2 было заложено 48 сторожевых кораблей типа Ураган (по 12 на каждый из четырёх флотов). Все они вошли в строй с 1931 по 1940 год.

ТТХ СКР типа Ураган те же.

В 1936 году было принято решение о замене устаревших 102-мм орудий на надводных кораблях. С этой целью 100-мм артустановку Б-24 модифицировали, оснастив броневым щитом и легкосъёмным стволом-моноблоком длиной в 56 калибров. Модификация получила обозначение Б-24БМ. Все 48 СКР в период ремонта и перевооружения с 1937 по 1940 год получили по два таких орудия вместо 102-мм пушек.

Сторожевые корабли типа Ястреб не закладываются.

Тральщики

Наша реальность

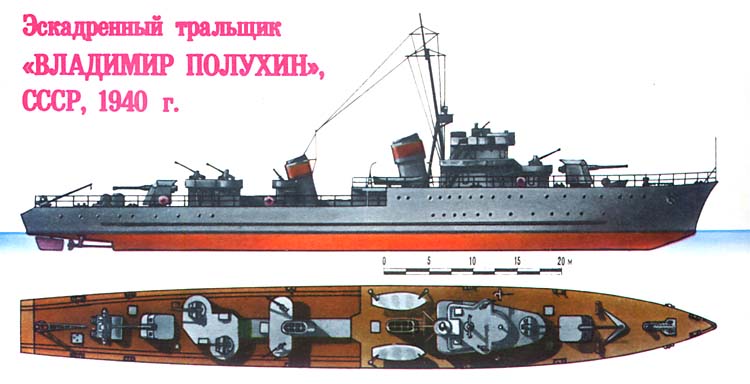

С 1933 по 1941 годы были заложены 44 тральщика типа Фугас нескольких производственных серий (проекты 3, 53, 53у, 58). В 1940 году они не закладывались, а в 1941 году было заложено 5 кораблей. Из них в боевом составе ВМФ СССР 22.06.1941 года имелось 39 кораблей.

ТТХ тральщика типа Фугас на начало 1941 года: Водоизмещение полное 535 тонн, скорость 17 узлов, вооружение 1х1х100-мм Б-24БМ, 1×37-мм 70-К, 2х12,7-мм ДШК.

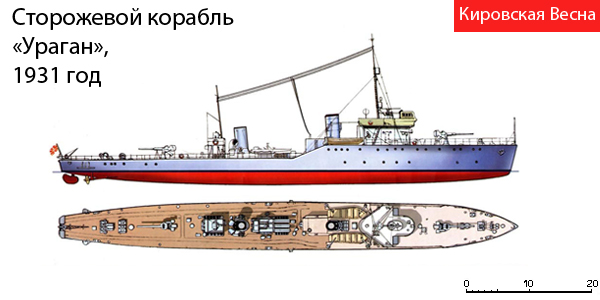

Дополнительно с 1939 по 1941 годы были заложены 20 тральщиков типа Владимир Полухин. Тральщики этого проекта предназначались для обеспечения действий эскадр надводных кораблей и по этой причине обладали сравнительно высокой скоростью – более 22 узлов.

Кроме вновь построенных тральщиков в небольшом количестве имелись в строю и тральщики периода Империалистической войны.

В строю имелись в достаточном количестве катерные тральщики.

Дополнительно по мобилизации предполагалось сформировать достаточной численности отряды тральщиков из буксирных пароходов, рыболовецких и иных судов водоизмещением от 100 до 1200 тонн.

Великая Отечественная война выявила ряд недостатков в организации советских тральных сил. Например, как старые, так и новые тральщики специальной постройки не были подготовлены к противодействию магнитным минам в связи с полным отсутствием электромагнитных тралов. Тральщики часто при выходе в море имели на борту недостаточное количество тралов для борьбы с обычными якорными минами. Не хватало светящихся вех, необходимых для движения судов в ночное время по протраленным фарватерам. Не все тральщики имели гидроакустические приборы для поиска мин. Не все корабли обладали достаточным количеством современных навигационных приборов. Производительность водоотливных средств была недостаточна.

Альтернативная реальность

Темпы закладки и строительства тральщиков типа Фугас и их ТТХ остаются без изменения.

Скоростные тральщики типа Владимир Полухин, являвшиеся одной из составляющей «Большого океанского и морского флота», не закладываются.

Вышеуказанные недостатки тральных сил ВМС СССР не имеют отношение к личности И.В. Сталина и сохраняются в альтернативной реальности «Кировская весна».

Подводные лодки

Наша реальность

К 1920 году в СССР завершилась сборка приобретённых в США царским правительством в 1917 году пяти подводных лодок типа Американский Голланд (АГ), которые и в ходе боевой подготовки в тридцатые годы, и в дальнейшем в годы Великой Отечественной войны, зарекомендовали себя положительно.

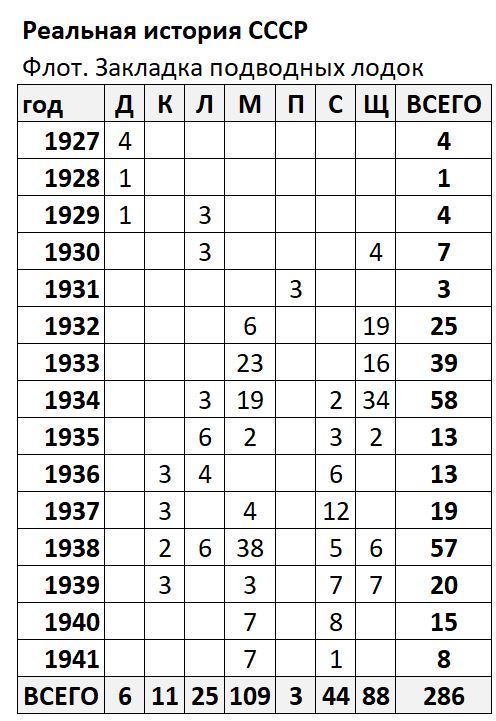

С 1927 по 1941 год в СССР по семи разным проектам было заложено 286 подводных лодок: Декабрист (Д): 6; К (Крейсерская): 11; Ленинец (Л): 25; Малютка (М): 109; Правда (П): 3; С (Средняя): 44; Щука (Щ): 88.

Из них вошли в строй до 1941 года включительно 237 подводных лодок, дополнительно к 5 подводным лодками типа АГ и нескольким учебным подводным лодкам типа Барс:

Таким образом, по числу подводных лодок СССР к 1941 году вышел на первое место в мире (Англия – 58 подлодок; Германия – 57 подлодок; США – 21 подлодкa; Италия – 68 подлодок; Япония – 63 подлодки).

При этом самыми массовыми подводными лодками в составе ВМФ СССР явились 95 малых подводных лодок типа Малютка, 84 средних подводных лодок типа Щука, 23 средних подводных лодок типа С и 20 подводных минных заградителя типа Ленинец.

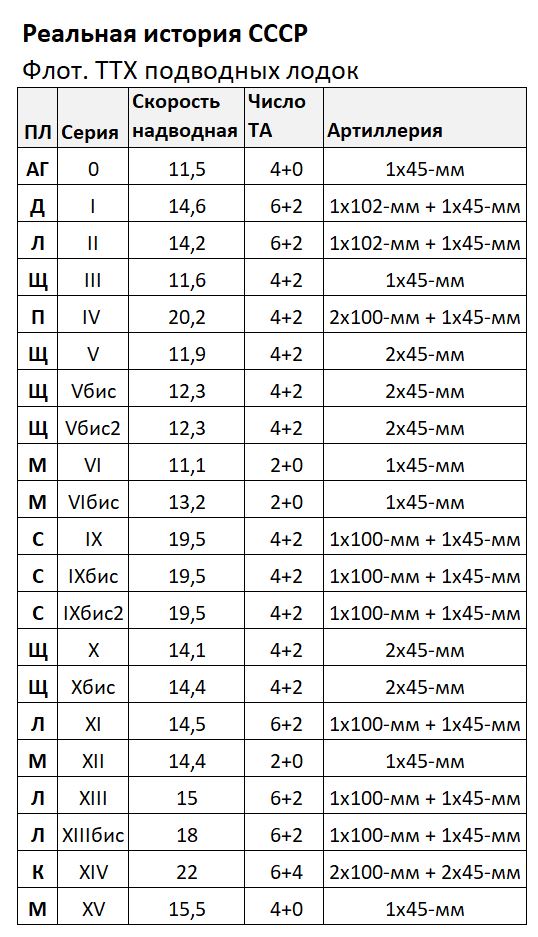

ТТХ подводных лодок

Внешний вид подводных лодок в едином масштабе указан на рисунке:

Тактико-технические характеристики советских подводных лодок незначительно изменялись в зависимости от порядкового номера производственной серии. Например, максимальная надводная скорость подводной лодки типа Щука третьей серии составляла 11,1 узел, а к десятой бис серии ее удалось поднять до 14,4 узла:

Основные тактико-технические характеристики советских подводных лодок (дальность плавания, подводная скорость, глубина погружения, число торпедных аппаратов) почти не уступали подводным лодкам иных держав.

При этом артиллерийское вооружение, приборы управления торпедной стрельбой, гидроакустические средства обнаружения целей, а также максимальная надводная скорость у подавляющего большинства советских подводных лодок к 1941 году уже не соответствовала требованиям времени, что значительно снижало их боевую эффективность.

Альтернативная реальность

Наиболее вероятным противником для СССР в начале тридцатых годов считалась Япония. Это предположение позднее подтвердилось – именно с Японией СССР имел ряд военных конфликтов в 1938 и 1939 годах. При этом военно-морской флот Японии господствовал в дальневосточных водах ввиду подавляющего численного превосходства над советским флотом в силах и средствах.

В альтернативной реальности «Кировская весна» в 1932-1935 годах в основе программы строительства подводных лодок лежал норматив, рожденный в 1932 году в дискуссии Наркома по военным и морским делам И.П. Уборевича, его заместителя М.Н. Тухачевского, начальника морских сил В.М. Орлова и начальника Военно-Морской академии М.А. Петрова. Согласно данному нормативу для каждого флота (кроме Тихоокеанского) достаточно 6 малых и 6 средних подводных лодок, а также 3 подводных минных заградителя. Для ТОФ же, в связи с очевидной неспособностью достигнуть паритета в надводных кораблях с вероятным противником, представлялось необходимым иметь утроенное число подводных лодок (18 малых, 18 средних, 9 подводных минных заградителей). Иными словами, 50% от общего числа подводных лодок надлежало иметь на Дальнем Востоке.

Дополнительно в качестве меры противодействия морскому могуществу крупных морских держав, в первую очередь Великобритании, планировалось иметь на Северном флоте для прерывания дальних морских и океанских коммуникаций противников 6 больших подводных лодок.

Оперативным назначением малых подводных лодок считалась оборона собственных военно-морских баз от атаки с моря, а назначением средних подводных лодок и подводных минных заградителей – прерывание коммуникаций противника путем артиллерийских и торпедных атак и выставления минных банок в ближней морской зоне.

К концу 1936 года строительство подводного флота первой очереди (6 больших подводных лодок типа Декабрист, 36 малых подводных лодок типа Малютка и 36 средних подводных лодок типа Щука, а также 9 подводных минных заградителя типа Ленинец) было завершено.

Однако уже в 1933 году, когда только что вошли в строй первые средние подводные лодки типа Щука, неожиданно для промышленности оказалось, что подводные лодки этого проекта уже не удовлетворяют новым требованиям моряков, в основном, в силу своей незначительной надводной скорости – около 12 узлов. После напряженных переговоров в апреле 1933 года «Союзверфь» и немецкий концерн «Дешимаг» заключили договор на разработку проекта подводной лодки водоизмещением 700 тонн. Разработка чертежей проекта, обозначенного как тип «Н» (немецкая), была закончена специалистами СКБ к началу 1935 года. Одновременно уже в конце 1934 года – начале 1935 года с широким использованием импортных комплектующих были заложены первые три лодки этого проекта. В 1937 году тип «Н» был переименован в «С» – средняя. В дальнейшем флот желал получить 36 подводных лодок этого типа как можно скорее, но строительство подводных лодок этого проекта сталкивалось с существенными техническими трудностями и шло заметно медленее, чем строительство значительно более простых в производстве подводных лодок типа Щука. Завершающую подводную лодку типа С заложили только в 1940 году, а достраивали часть из них уже в ходе Великой Отечественной войны. Распределение лодок типа С в новых внешнеполитических условиях было решено провести иначе: ТОФ – 6, ЧФ – 6, СФ – 12 и КБФ – 12. Однако, в связи с началом Великой Отечественной войны, три подводных лодок типа С, ранее запланированных к переводу в состав СФ, было решено оставить на Балтике, и, таким образом, в составе КБФ оказалось 15 лодок этого типа.

Тем временем, неудовлетворенность заказчика характеристиками принятых в эксплуатацию подводных лодок не миновала и большие подводные лодки. Тип Декабрист и затем тип Правда оказались не вполне удачными, и в развитие этой идеи уже на новом техническом уровне в 1936 году началось строительство шести новых больших подводных лодок серии К (крейсерская). Две из них вошли в строй в 1939 году и четыре в 1940 году (все на Северном Флоте). Планировалось с учетом эксплуатации первых лодок типа К построить еще 6 таких подводных лодок для ТОФ, В 1940 году успели заложить два корпуса, но после капитуляции Франции от реализации этой программы отказались. Четыре уже готовых дизеля 9ДКР мощностью по 4200 лошадиных сил каждый были использованы для ввода в строй законсервированного линкора «Фрунзе» в качестве самоходной плавбатареи, а два недостроенных корпуса подлодок типа К были законсервированы, и в 1945 году разобраны на металл.

В 1938 году рассматривалось предложение промышленности о закладке новой (тринадцатой-бис) серии подводных минных заградителей, но отличие технических характеристик новой серии от предыдущих производственных серий этого проекта было не существенным, и наркомом обороны И.П. Уборевичем решение о заказе принято не было.

Наконец, в 1939 году промышленность предложила новый вариант малой подводной лодки, в котором были устранены недостатки, выявившиеся в ходе эксплуатации малых подводных лодок предыдущих производственных серий. Новый проект предусматривал удвоение числа торпедных аппаратов (4 вместо 2) и переход от одновальной к более надежной двухвальной конструкции главной энергетической установки. Однако, поскольку, в отличии от больших и средних подводных лодок, малые подводные лодки типа Малютка своему назначению как подвижных подводных торпедных аппаратов для обороны советских военно-морских баз вполне отвечали и в прежнем корпусе, Наркомом обороны И.П. Уборевичем было решено разместить заказ не на 36, а только на 12 подводных лодок (по 3 для каждого флота) и вернуться к продолжению их строительства по окончании государственных испытаний, которые планировалось провести параллельно на каждом из флотов. Таким образом, в 1940 году было заложено 7 лодок этого типа и в 1941 году еще 5. Из числа 12 заложенных подводных лодок типа Малютка нового образца (пятнадцатой серии) 4 были введены в строй во время Великой отечественной войны и 8 после её окончания.

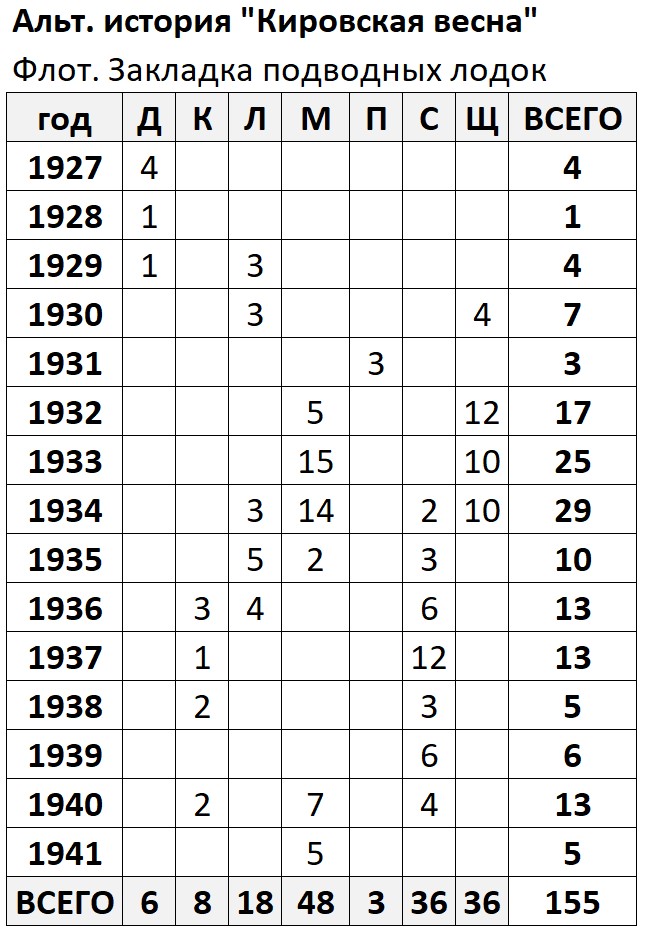

Таким образом, в альтернативной реальности «Кировская весна» суммарно с 1927 по 1941 году по семи разным проектам было заложено 155 подводные лодки: Декабрист – 6; К – 8; Ленинец – 18; Малютка (обоих вариантов) – 48; Правда – 3; С – 36; Щука – 36:

Примечание: из числа пяти заложенных в 1941 году подводных лодок все были заложены до 22.06.1941.

В альтернативной реальности «Кировская весна» с 1930 по 1941 год введено в строй 128 подводных лодок:

Примечание: из числа семи введенных в строй в 1941 году подводных лодок одна (С-34) до 22.06.1941, и шесть после 22.06.1941.

Число введенных в строй советских подводных лодок нарастающим итогом на конец года:

Тактико-технические характеристики.

В альтернативной реальности «Кировская весна» ТТХ подводных лодок остаются без изменения, за исключением артиллерийского вооружения подводной лодки типа Щука, которая вместо двух 45-мм пушек по инициативе лично Наркома И.П. Уборевича получила одно 102-мм орудие.

Средняя подводная лодка типа Щ; Vбис серия; Годы строительства: 1932-33; Водоизмещение надводное: 592 тонны; Водоизмещение подводное: 716 тонн; Скорость надводная: 12,3 узла; Скорость подводная: 8,5 узлов; Число 533-мм носовых и кормовых торпедных аппаратов: 4+2; Артиллерийское вооружение: 1x102-мм.

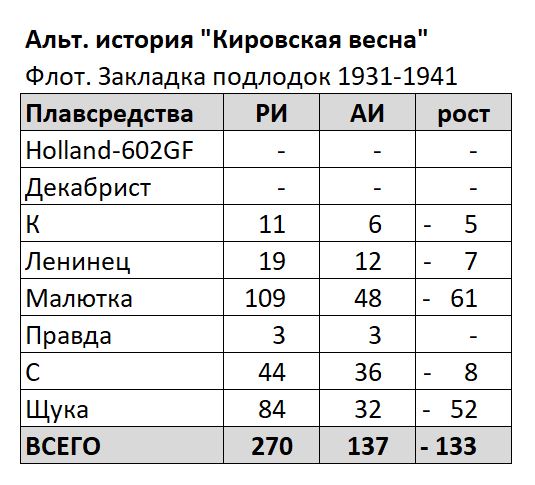

Изменение по типам

Таким образом, снижение в альтернативной истории «Кировская весна» числа заложенных в период с 1931 по 1941 годы подводных лодок коснулось в основном типов Малютка и Щука:

Авиация военно-морских сил

Наша реальность

ВВС ВМФ СССР в нашей реальности 22.06.1941г. включал в себя 3678 самолётов, из них 2777 боевых самолётов (бомбардировщики и торпедоносцы, истребители, разведчики), а также 901 иной самолёт (учебные, учебно-тренировочные и транспортные).

БОМБАРДИРОВЩИКИ Ар-2: 24, ДБ-3: 212, ДБ-3ф: 35, Пе-2: 4, СБ: 338, ТБ-1: 6, ТБ-3: 25, Всего: 644.

ИСТРЕБИТЕЛИ И-153: 263, И-15: 74, И-15 бис: 218, И-16: 651, МиГ-1: 6, МиГ-3: 27, Як-1: 1, Всего: 1240.

РАЗВЕДЧИКИ Р-6: 21, С-2: 19, Кор-1: 13, МБР-2: 756, Р-10: 21, Р-5: 22, Че-2 (МДР-6): 19, Кр-1: 4, ГСТ: 18, Всего: 893.

ВСЕГО БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ: 2777.

ВСЕГО ОСТАЛЬНЫХ: 901.

ИТОГО САМОЛЕТОВ: 3678.

{115}

Наиболее массовые бомбардировщики: СБ и ДБ-3/ДБ-3Ф.

Наиболее массовые истребители: И-16 и И-15/И-15бис/И-153.

Наиболее массовые разведчики: МБР-2.

Отсутствие в боевом составе ВВС ВМФ СССР штурмовиков было исправлено уже в годы Великой Отечественной войны.

Альтернативная реальность

В Альтернативной реальности «Кировская весна» в боевом составе ВВС ВМС РККА 1500 боевых самолётов (бомбардировщики и торпедоносцы, истребители, разведчики), а также 900 иных самолётов (учебные, учебно-тренировочные и транспортные).

Бомбардировщики: СБ – 84 самолёта, ДБ-3/ДБ-3Ф – 266 самолётов. Всего 350 самолётов.

Истребители: И-16 – 350 самолётов.

Разведчики: МБР-2: 655, Р-10: 108, Че-2 (МДР-6): 19, ГСТ: 18. Всего: 800 самолётов.

Таким образом, в сравнении с нашей реальностью число самолетов-разведчиков Р-10 в ВВС ВМС РККА выросло в 5 раз. Этого, как оказалось, было совершенно недостаточно. Самолётный парк КБФ, ЧФ и ТОФ включал по 24 самолёта Р-10, а в СФ и во флотилиях по 12 таких самолётов. Численность Р-10 уступала численности МБР-2 почти в 6 раз.

Сухопутные самолёты-разведчики Р-10 аэродромного базирования (максимальная скорость 370 км/ч, практическая дальность 1300 км) заметно превосходили как по максимальной скорости, так и по практической дальности разведывательные гидросамолёты МБР-2 (максимальная скорость 234 км/ч, практическая дальность 690 км). Их общее число в ВВС РККА к 1941 году составляло 1568 единиц, и рост их числа в составе ВВС ВМС РККА за счёт некоторого снижения численности разведывательной авиации в тыловых округах не представлял бы никаких затруднений. Однако, в тридцатые годы возможность приводниться, устно доложить итоги разведки или выполнить спасательную операцию представлялась командованию ВМС РККА более существенной, чем максимальная скорость и дальность. Технические характеристики радиостанций, нежелание их осваивать, и привычка к передаче разведывательной информации при помощи докладов и вымпелов привели к недооценке роли самолетов-разведчиков сухопутного базирования в морской авиации, что было исправлено уже в ходе войны.

Детальная информация о причинах, которые позволили СССР произвести достаточное число разведчиков Р-10, и иная информация о самолётостроении содержится в рассказе «Кировская весна. Авиация 1941»

ПВО военно-морских сил

Наша реальность

В отечественной военно-исторической литературе со временем устоялась точка зрения о недостаточной численности средств ПВО на кораблях советского военно-морского флота на июнь 1941 года. Более того, в ряде произведений высказывается мнение, что именно это обстоятельство являлось главным и определяющим фактором значительных потерь и неполного выполнения ставившихся флоту в годы Великой Отечественной войны боевых задач.

К началу Великой Отечественной войны корабли ВМФ СССР имели на вооружении немногочисленные 100-мм универсальные орудия (только на крейсерах), значительное количество вполне соответствующих своему назначению 76-мм зенитных орудий 34-К и почти бесполезных для целей ПВО 45-мм полуавтоматических пушек 21-К и недостаточное количество автоматических зенитных пушек. К началу 1941 года ВМФ СССР имел только 38 автоматических зенитных 37-мм пушек 70-К, и к 22 июня их число увеличилось только до 133 единиц. В результате, основные боевые корабли флота (линкоры, крейсера, лидеры и эсминцы) были в достатке вооружены зенитными автоматами только к концу 1942 года, а всего в период Второй мировой войны на советский военно-морской флот поступила 1671 такая артустановка.

Нужно отметить, что, при всех своих недостатках, новые советские эсминцы и лидеры имели по две 76-мм корабельные зенитные пушки, что выгодно отличало их от всех иных эсминцев сороковых годов двадцатого века любых морских держав.

Кроме недостаточного количества зенитных автоматов, ПВО надводных кораблей имела и ещё ряд недостатков. Например, только один корабль ВМФ СССР (крейсер «Молотов») встретил войну с радиолокационной установкой «Редут-К» на борту, позволяющей обнаруживать воздушные цели. В дальнейшем эта РЛС работала напряженно, порой по 20 часов в сутки, но не было случая, чтобы она вышла из строя. Поставки по ленд-лизу радиолокационных установок для вооружения кораблей флота, военно-морских и военно-воздушных баз флота позволили частично решить этот вопрос в 1942-1943 годах, но часть кораблей основных типов воевала без РЛС до конца войны.

Неудовлетворительным было также и оснащение кораблей флота современными приборами управления зенитным огнем – как по их количеству, так и по качеству. К слову, не лучше обстояли дела и с корабельными гидроакустическими средствами.

Однако, для уточнения вопроса о влиянии этих объективных факторов на способность флота решать поставленные перед ним задачи целесообразно оценить потери советских кораблей от авиации противника, и сравнить их с потерями иных воюющих сторон.

Всего ВМФ СССР потерял в годы Великой Отечественной войны 37 боевых кораблей основных классов, к которым отнесём линкоры, крейсера, лидеры и эсминцы. Причины указаны в порядке убывания. На минах: 17, атаки авиации: 15, артогонь сухопутных войск: 1, выскочил на камни: 1, находился в ремонте и затоплен экипажем из-за невозможности дать ход: 1, переломился на волне и затонул в шторм: 1, атаки подводных лодок: 1.

Из числа 15 кораблей, потерянных в результате атак авиации, в момент атаки в море находились только 5 кораблей: 6 октября 1943 «Харьков», «Беспощадный» и «Способный», 21 сентября 1941 «Фрунзе» у сев. косы Тендра, и 26 июня 1942 «Безупречный», ЮВ м. Ай-Тодор. Во всех иных случаях потерянные в результате атак авиации корабли находились на стоянках в военно-морских базах или на рейдах, где основную ответственность за организацию ПВО возлагается на ПВО базы, а зенитный огонь кораблей носит вспомогательный характер.

Всего на 22.06.1941 года в боевом составе ВМФ СССР имелось 66 боевых кораблей основных классов (линкоры, крейсера, лидеры эсминцев и эсминцы). Потери корабельного состава ВМФ СССР от авиации в море (5 потерянных кораблей) составили 8 процентов, а общие потери от авиации (15 потерянных кораблей) составили 23 процента от первоначального корабельного состава.

Для сравнения, Королевский флот Великобритании встретил войну, имея 269 кораблей основных типов (линкоры и линейные крейсера, авианосцы, крейсера и эсминцы), и из этих типов в годы Второй Мировой войны потерял 149. Из них атаки авиации: 52; атаки подводных лодок: 47; на минах: 17; атаки надводных кораблей: 17; другое: 9; атаки торпедных катеров: 4; огонь береговых батарей: 3. Потери корабельного состава Королевского флота от авиации (52 потерянных кораблей) составили 19 процентов от первоначального корабельного состава.