Полная версия:

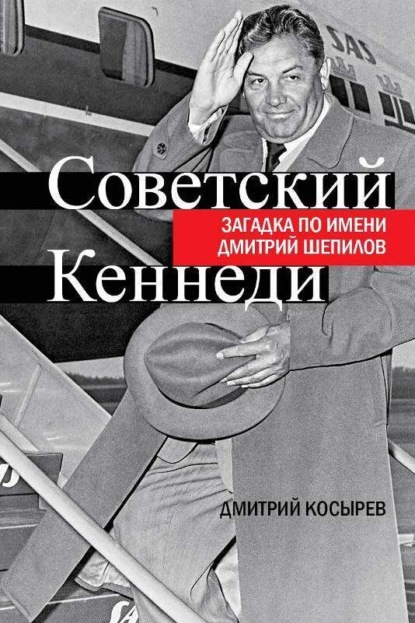

Советский Кеннеди. Загадка по имени Дмитрий Шепилов

Как это происходило: вот одна из множества журнальных вырезок эпохи гласности, которые Дмитрий Шепилов, участник тех событий, коллекционировал в своих папках на рубеже 80-х – 90-х. Там дело описывается следующим образом: 20 июня из зала (пометка Шепилова: точнее, из бывшего сталинского кабинета, где Президиум обычно заседал) стали в очередной раз выходить люди, Леонид Брежнев (в тот момент – первый секретарь ЦК компартии Казахстана) шел рядом с Хрущевым. Именно Брежнев потребовал от Владимира Мацкевича (министра сельского хозяйства и друга Хрущева) срочно собирать пленум, и прежде всего военных. Тогда же было составлено письмо о том, что за спиной членов ЦК принимаются решения, которые может вынести только пленум. Координировал эту деятельность Александр Шелепин (тогда – первый секретарь ЦК ВЛКСМ).

А вот вам и первая загадка: что они все вместе делали на заседании высшего ареопага, куда из упомянутых четырех человек двое не входили? А дело в том, что в какой-то момент человек 80 членов ЦК, партийных лидеров разного ранга, ворвались в зал Президиума, их пытался остановить Климент Ворошилов со словами, что здесь пока еще не пленум, для такового людей слишком мало, пленум созовут позже… Но они не ушли.

Пленум начался почти сразу после этого и шел четыре дня.

Итого – целая неделя ярости и напора, хаоса, страстей. Ничего подобного в истории СССР не было ни долгое время до, ни после этой истории. Мирное чтение усыпляющих речей и затем голосование по заранее подготовленным резолюциям – да, сколько угодно. А вот ругань, крики, попытки перебить и заглушить ораторов – это только 1957 год. Хотя тут надо вспомнить, наверное, съезд народных депутатов в 1989 году, да еще и с трансляцией вживую…

Как все в 1957 кончилось: если совсем коротко, то разгромом оппозиции Хрущеву и исключением из ЦК, отстранением от всех должностей четырех человек: Георгия Маленкова, Лазаря Кагановича, Вячеслава Молотова и – «примкнувшего к ним» Дмитрия Шепилова. Началось безраздельное правление Хрущева, переросшее потом в брежневскую эпоху. Лицо этой «сдвоенной эпохи» нарисовалось именно в июне 1957-го.

Тут у нас такой Президиум и пленум, что побольше многих съездов. Это предельно важная часть нашей истории. Не какой-то изолированный инцидент, а финал процесса, начавшегося со смертью Сталина в 1953-м, вышедшего на пик на 20-м съезде весной 1956 года и – вот завершившегося. Суть создававшегося после Сталина государства (и общества!) закладывалась в этом промежутке. Суть того, что помешало реформам Горбачева и привело к 1991-му году, – она тоже родилась в этом промежутке.

Попытки ответить, неожиданным образом, на вопрос о том, что же это за суть такая, – в конце книги. Собственно, она и написана во многом для того, чтобы хоть прикоснуться к ответам, предложить такие, что пока еще достаточно громко не прозвучали.

И помогает нам тут уникальная, не помещающаяся в примитивные схемы, фигура Дмитрия Шепилова. То есть схему как раз в 1957-м и попытались создать, но что это такое, в самом деле, – «примкнувший»? А ведь многие участники того пленума очень даже хорошо понимали, как много смыслов тут скрывается…

Пока не забыл: мы живем совсем в другую эпоху, чем участники тех событий, и давно уже можем себе позволить отказаться не только от тогдашнего стиля мышления и речи, но и от жутко раздражающих пустяков типа римских цифр и заглавных букв. Тогда главного человека в стране следовало именовать Первым (потом даже и Генеральным) секретарем, непременно с заглавных букв, 20-й съезд положено было писать как ХХ. Хы-хы, в общем. Пленум – только с оч-чень большой буквы, и не иначе как определенным порядком слов – «июньский 1957 года Пленум ЦК КПСС».

Так вот, давайте не будем этого делать. Римская кровь у меня есть, но архаичная приверженность к римским цифрам в приложении к истории КПСС мне несвойственна. Другое дело, что есть такое слово, как президиум, – это когда на собрании выбирается группа дяденек и тетенек, которые сидят за отдельным столом лицом к прочим и выглядят значительно. Поэтому группу людей, фактически управлявших тогда страной, нам с вами просто придется именовать с заглавной – Президиумом. Но это единственная уступка, на которую я готов пойти.

И – опять же пока не забыл: этот самый Президиум и сталинское, оно же брежневское политбюро – одно и то же, просто в 1952-м политбюро зачем-то переименовали. Потом поняли, что что-то не так, и – в 1966 году вернули ему прежнее название. Ну, просто не прижилось название, все упорно употребляли старое; примерно аналогичная история была с возвращенным нам сегодня гимном СССР.

Плохо знакомый с теми событиями человек до сих пор может искренне верить, что смысл событий июня 1957 года в том, что Хрущев и его союзники устранили закоренелых сталинистов, пытавшихся отказаться от хрущевского курса десталинизации. Попросту – вернуть лагеря. Откуда пошла эта мысль? Очень просто – из постановления того самого июньского пленума и из нескольких лет хрущевской пропаганды после него. Дословно постановление формулирует это так: «антипартийная группа» постоянно оказывала прямое и косвенное противодействие курсу на «исправление ошибок и недостатков, порожденных культом личности».

И нужно совершить немалое умственное усилие, чтобы хотя бы представить себе, что сами участники этих событий воспринимали их не просто иным, а ровно противоположным образом.

Я должен с гордостью признаться в том, что поспособствовал восстановлению истины (и внес этим вклад в историческую науку), взяв интервью у собственного деда. Это было в военном санатории в Архангельском, под Москвой. Мы сидели с магнитофоном в его комнате, у окна, открывавшего нам ряды старинных лип и статуй, уходящих к фасаду дворца Юсуповых, и беседовали о том, что не вошло в мемуары Шепилова, мне к тому моменту уже хорошо известные.

Дело в том, что то были очень странные мемуары – то есть не мемуары вовсе. В первоначальной версии они назывались «Хрущевщина» и обрывались на 1954 году, почти полном утверждении Хрущева у власти. Шепилов писал не о себе – он делал исследование о том, как могло случиться, что страну возглавил именно этот человек (и навлек на нее огромные несчастья). Потом, правда, Шепилов попытался двинуться дальше по хронологии, была еще отвергнутая им самим глава «В Германии» (тоже о событиях 1954 года), три главы о поездке в Китай в том же году плюс наброски или планы глав чуть более позднего периода. И только.

А ведь к моменту нашей беседы – то был июль 1991 года – всех интересовал именно июньский пленум 1957 года, важность его и некую загадочность многие уже осознали.

Интервью я брал для «Правды», где тогда работал (как потом выяснилось, последние дни) и где в то время можно было напечатать что угодно. Но напечатано оно не было – произошел августовский путч 1991 года, далее Шепилов (ему было уже 86 лет) попытался доработать материал и не смог… Интервью без всяких переделок в итоге я сделал последней и неизбежной главой его мемуаров, опубликованных только после его смерти под названием «Непримкнувший». Название книги мое. Дело в том, что в какой-то момент постоянно, год за годом пытавшийся их переделать Шепилов отказался от «Хрущевщины», новое рабочее название звучало – «Так сложилась жизнь».

Но это не только плохое заглавие для какой бы то ни было книги, это вообще не заглавие, это ничто. Дед со мной соглашался и обещал придумать что-то получше. В итоге мне пришлось сделать это самому, так родилось (в издании 2001 года) «Непримкнувший».

Итак, интервью я начал с прямого вопроса: сейчас события 1957 года подаются как хорошо организованный заговор стариков, желавших вернуть страну к сталинизму.

И получил такой же прямой ответ: «ничего подобного, совершенно неправильно».

Дальше Шепилов начал делать самое ценное в такой ситуации – пытаться передать общую атмосферу, настроения «на самом верху», рассказать об эпизодах последних недель перед июнем 1957 года, вспомнить эпизоды, показывающие, что и как обсуждали между собой члены Президиума и секретари ЦК. То есть – объяснить, что они на самом деле думали и что хотели сделать.

Вот часть случайного, в общем, разговора Шепилова с Ворошиловым – который, между прочим, был в тот момент пусть формальным, но главой государства. «Дмитрий Трофимович, надо что-то делать. Ну, это же невыносимо: всех оскорбляет, всех унижает, ни с чем не считается…»

Еще эпизод – Шепилов заходит к Анастасу Микояну, который в тот момент говорит с Николаем Булганиным, главой правительства: «правильно, Николай, это нетерпимо, совершенно нетерпимо это дальше». После чего Микоян кладет трубку и обращается к Шепилову: «Вы знаете, Дмитрий Трофимович, положение просто невыносимое. Мы хотим проучить Хрущева, дальше так совершенно невозможно: все отвергает, ни с кем не считается, все эти его проекты… так загубим дело. Надо поговорить на этот счет серьезно».

Микоян в тот момент – член Президиума (как и Ворошилов с Булганиным), министр торговли и заместитель главы правительства.

В том же интервью Шепилов суммирует список претензий к Хрущеву со стороны его коллег следующим образом: «Страна, партия, торговля, экономика – все рушится, все куролесится, со всеми переругался, с Китаем порвал».

А дальше – самое ценное. Все эти вещи, говорит Шепилов, обсуждались абсолютно открыто, в том числе на заседаниях Совета министров. Все знали, что вопрос о снятии Хрущева очевиден.

Что касается возврата к сталинизму, то, по его словам, ситуация была вот какая: «Здесь Хрущев постарался, чтобы этого не было, он тогда только начал восстановления, вытаскивания дел из архивов, люди стали возвращаться, живые, все рассказывали, – в общем, уже к тому моменту все понимали, что прошлое не могло вернуться».

Конечно, мы говорили с дедом на эту тему множество раз и после интервью. И только сейчас я понимаю, как трудно объяснить словами нечто абсолютно очевидное для всех, то, что уже и не обсуждалось. Даже в последние месяцы жизни Сталина все знали, что с его смертью репрессиям будет конец. А уж после, да еще после ареста и расстрела Лаврентия Берии и его палачей, всем в руководстве и вне его стало окончательно ясно, что жизнь под постоянной угрозой ареста и гибели больше не вернется.

Итак, первым и главным поводом для «разбирательства» с Хрущевым летом 1957 года была, современным языком, менеджерская катастрофа. Стиль его руководства и последствия этого стиля (и этого руководства).

И только? Да нет, были еще причины, о них еще поговорим. А пока еще об одной вещи, понятной тогда всем. Вопрос о непригодности Хрущева для руководящей работы считался, повторим, очевидным и решенным. Ничего не скрывалось. Не нужны были никакие заговоры. Все делалось в открытую и даже без особой спешки.

Почему так? Потому что за это было большинство. Давайте посмотрим просто на расстановку сил. В 1957 году членами (с правом голоса) Президиума ЦК КПСС были:

Булганин Николай Александрович

Ворошилов Климент Ефремович

Каганович Лазарь Моисеевич

Кириченко Алексей Илларионович

Маленков Георгий Максимилианович

Микоян Анастас Иванович

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович

Первухин Михаил Георгиевич

Сабуров Максим Захарович

Суслов Михаил Андреевич

Хрущев Никита Сергеевич

Из них, даже если смотреть только на стенограмму того самого пленума – но вдобавок и на воспоминания Шепилова, – Хрущева поддерживали только Суслов и, возможно, Кириченко. Отдельный вопрос – как удалось Микояну извернуться и из оппозиции перейти в другой лагерь, но так ведь в те дни таких историй было несколько, и еще каких. А мы говорим о том, каков был настрой в день начала июньского побоища.

Были еще кандидаты в члены:

Брежнев Леонид Ильич

Жуков Георгий Константинович

Мухитдинов Нуритдин Акрамович

Фурцева Екатерина Алексеевна

Шверник Николай Михайлович

Шепилов Дмитрий Трофимович

Козлов Фрол Романович

С учетом опять же воспоминаний Шепилова, как и стенограммы пленума, из этой команды два весьма значительных лица, подобно Микояну, проделали мгновенную траекторию от антихрущевцев к хрущевцам (одному из них посвящена через-следующая глава). Но накануне того самого заседания Президиума расклад среди кандидатов был – трое резко против Хрущева, один за него (Брежнев), трое нейтральны.

Итак, мы говорим о фактически решенной смене власти; но как это в те времена делалось? И кому власть принадлежала? Главное же, как эти вопросы воспринимали в тогдашних руководящих кругах и что конкретно говорили на Президиуме?

Проблема с трехдневным заседанием Президиума в том, что стенограммы на нем не велось, так что приходится восстанавливать все происходившее там буквально по обрывкам. Что интересно, среди этих обрывков – выступления самого Шепилова уже на пленуме, где он пытается объяснить собравшимся какие-то вроде бы очевидные вещи:

«– Я не могу себе представить, чтобы… образовалась антипартийная, заговорщическая группа…

Голоса: “Образовалась. Она есть”.

– …куда входят председатель Совета Министров, председатель Верховного Совета, члены Президиума».

И ниже:

«– Не могу себе представить, чтобы председатель Совета Министров ставил вопрос о захвате власти. Подумайте. У кого же власть захватывать? Или тогда приходим к такому выводу, что у нас в Президиуме есть люди, имеющие власть, и люди, не имеющие власти».

Заметим вскользь, что Шепилов имел очень неприятную для многих особенность – он четко высказывал такие мысли, которые как бы висели в воздухе, но прочие почему-то никак не могли облечь их в формулировки. Вот и здесь – никто на всем пленуме не сказал так внятно эту простую вещь: а кому, собственно, принадлежала в тот момент власть? И кто был такой Хрущев?

А он был главой партии. Оппоненты его – по большей части члены правительства. Что весьма интересно.

Кто вообще сказал, что Хрущев на тот момент был первым человеком в государстве?

Ну, вот здесь-то все, вроде бы, просто. Кто председательствует на заседаниях Президиума? Кто стоит в центре трибуны Мавзолея на демонстрации трудящихся? Кто возглавляет делегации за рубеж? Да, наконец, кто ликвидировал Берию, заслужив этим искреннее восхищение буквально всех партийных работников, и не только их?

Тем не менее вопрос о том, какой пост в стране главный, тогда был не вполне очевиден. Напомню, только в начале 1955 года, когда был убран с поста главы правительства бывший союзник Берии Георгий Маленков, объявленный слабым и «теоретически несостоятельным» руководителем, – только после этого Хрущева начали именовать сталинским словом «хозяин». Но правительство он при этом не возглавил, как и государство; только партию… Главой правительства был Булганин.

Так вот, планируя устранить Хрущева, тогдашнее советское руководство предполагало вообще ликвидировать пост первого секретаря. Потому что Хрущев на этом посту просто мешал работе правительства, перехватывая его функции. Он был лишним.

Человек был лишним – или пост? А как же правящая роль партии? Здесь, конечно же, крылось множество подводных камней, но говорить о них поздно, река вообще пошла по другому руслу. Дело в том, что после смерти Сталина до самого июня 1957 года длилась эта неясность, когда никто не желал больше иметь в стране единоличного лидера (а всевластие Сталина в итоге приняло безумные формы, вплоть до того, что уже не работал механизм партийных съездов – пленумов, – даже заседаний политбюро/Президиума), и ключевые решения пытались принимать коллективно.

Вот и Шепилов пишет о договоренности внутри высшего руководства, достигнутой «у гроба Сталина», чтобы больше не было одного всесильного руководителя. Так что и избрание, с подачи Георгия Маленкова (тогда он был «первым из равных»), Хрущева первым секретарем ЦК в марте 1953-го заставило многих поднять брови: до того момента никакого «первого» не было. После чего именно Хрущев вскоре предложил, как уже сказано, снять Маленкова с поста главы правительства… Желавших поддержать эту идею нашлось достаточно. Маленкова не любили, и было за что (об этом речь еще пойдет).

Речь о том, что в ту эпоху, по сути методом импровизации, менялась вся структура организации верховной власти. И часто все зависело от личностей, а не институтов. Так, с коллективностью все меньше получалось, поскольку Хрущев явочным порядком все чаще решал вопросы сам. Причем любые. И дело было даже не в его партийной должности. Просто слишком часто руководство предпочитало, ради собственного единства, не спорить. Соглашалось с Хрущевым поначалу во всем.

Но в итоге в 1957 году все лидеры считали Хрущева уже не столько «первым среди равных», сколько никем, полностью провалившимся руководителем. А как должна была выглядеть структура управления страной после Хрущева, как следовало заново создать баланс между партией и правительством – вопрос открытый. Это, судя по всему, в верхних эшелонах не обсуждали, сначала следовало сделать самое очевидное.

Насчет банкротства Хрущева как лидера в 1957 году, повторим, все было предельно ясно. В чем оно выражалось? Для начала, СССР, современным языком, объявил – без очевидных к тому причин – дефолт. 19 марта 1957 года по инициативе Хрущева Президиум принял решение о прекращении выплат по всем выпускам облигаций внутреннего займа. Люди до того считали облигации этого займа способом сбережений. Облигации были у большинства жителей СССР, власти до этого десятилетиями насильно заставляли их покупать. На добровольно-принудительные подписки по займам у каждого гражданина уходило от одной до трех месячных зарплат.

Но это – известный пример. В мемуарах Шепилова содержатся образцы хрущевского «дроволомства» менее известные. Цитирую:

«Н.Хрущев где-то услышал, что в центральных областях России овцы болеют копытной гнилью. Факт сам по себе правильный и известный. И вот с 1954 г. происходит целая серия кремлевских общесоюзных, зональных, республиканских совещаний и активов по вопросам сельского хозяйства. На всех неизменно выступает Хрущев. И мы слушаем, как со свойственным ему темпераментом и безапелляционностью, дополняя свою речь жестикуляцией, Хрущев восклицает:

– Вот у нас в Центральной России овец разводят. Какой дурак это выдумал! Разве не известно, что овцы здесь болеют копытной гнилью? Надо убрать отсюда овец…

На февральском Пленуме ЦК 1954 г. он разнес животноводов за разведение овец в областях нечерноземной зоны:

– Во всей нечерноземной полосе поголовье овец увеличилось на 55 процентов. И это несмотря на то, что многие районы этой зоны малопригодны для развития высокопродуктивного овцеводства…

…Хрущеву, конечно, невдомек, что грубошерстная овца разводилась в большинстве центральных, северо-западных, северо-восточных, северных районов России испокон веков. На протяжении столетий овца давала здесь шерсть для грубых сукон, валенок, войлока. Она давала овчины на поделку полушубков, тулупов, шуб. Овца обувала и одевала крестьянство, рабочий люд в городах, российское воинство. В частности, в 19 веке в бывшей Ярославской губернии выведена была романовская порода овец – лучшая в мире порода овец шубного направления.

Но, как говорится, директива Хрущева с самой высокой трибуны была дана, и в центральных и северных областях России началось варфоломеевское побоище овец. И понадобилось много времени, прежде чем Хрущев признал, что его «попутали с овцой».

Хорошо, но как насчет самого очевидного – целины? Она же как раз тогда и начиналась. Шепилов описывает это так:

«Однако в феврале 1954 г. снова был созван специальный Пленум ЦК. На нем Хрущев снова выступил с 8-часовым докладом, занявшим 5 газетных полос. Этот доклад уже назывался “О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и освоении целинных и залежных земель”».

(«Однако» и «уже» – потому что раньше, как описывает Шепилов, Хрущев активно продвигал совсем другую политику, противоречившую «целинной» идее; но продолжим цитирование.)

«Теперь все было сосредоточено на решении одной задачи – подъеме зернового хозяйства. И в качестве панацеи выдвигалось главное средство – освоение целинных и залежных земель. С этого времени началась целинная эпопея.

На протяжении последующих месяцев и лет следовал бесчисленный ряд Пленумов ЦК, Кремлевских совещаний работников сельского хозяйства, совещаний передовиков, совещаний работников МТС, совещаний работников совхозов, совещаний по отраслям сельского хозяйства, республиканских, зональных совещаний и активов. На каждом из них заслушивались многочасовые доклады и выступления Хрущева. Одна “установка” набегала на другую. Один рецепт сменял другой, хотя действие предыдущего рецепта еще не успело провериться на практике…

Проходит несколько месяцев, и нежданно-негаданно для всех задача интенсификации сельского хозяйства практически снимается. Старые, высокопродуктивные сельскохозяйственные экономические районы (Украина, Северный Кавказ, Центрально-Черноземные области, Поволжье, Сибирь и др.) надолго становятся пасынками.

Целина – вот альфа и омега. Распашка целинных и залежных земель Казахстана, Сибири, Урала и других пустынных районов – вот ключ к решению всех проблем создания в стране обилия сельскохозяйственных продуктов».

А дальше Шепилов показывает, что в своей «научной ипостаси» был прежде всего экономистом-аграрником:

«Правомерна ли была постановка вопроса о введении в хозяйственный оборот целинно-залежных земель? Да, правомерна. Для ответа на этот вопрос надо было изучить почвенно-климатические данные в соответствующих зонах. Средние многолетние данные по урожайности в очагах земледелия в этих, или сходных, условиях. Транспортные связи и возможности. Оценить, какие типы севооборотов могли бы быть пригодны в каждой зоне. Произвести экспертные расчеты экономической эффективности ведения земледелия и животноводства в каждой зоне: затраты, доходы.

На этой основе можно было решить: в каких районах, в каком объеме, в какие сроки, какими техническими и агротехническими средствами можно осуществить это мероприятие, если оно сулит быть экономически эффективным. Но нет. Для Хрущева действительно органичными были черты и свойства, которые в последующих решениях о нем были квалифицированы как субъективизм и волюнтаризм.

Он поехал в Казахстан. Здесь получил определенные живые впечатления. Они породили идею. Сверхмоторная натура Хрущева требовала ее немедленной реализации.

О своей поездке и своих впечатлениях он красочно рассказывал так:

– Вот я был в Казахстане. Едешь по ковыльной степи – океан. А какая земля! Подъедешь к оврагу, и вот тебе – весь почвенный разрез виден. На 2–3 аршина плодородный слой. И такая земля прогуливает. Ведь это преступление. Да тут миллиарды под ногами. Да только один Казахстан не то что страну – всю Европу зерном засыпать может!

И вот с февраля 1954 г. бесконечные железнодорожные, автомобильные, авиационные и другие транспорты с тракторами, прицепами, людьми двинулись в безлюдные казахские степи осваивать целину».

То, что целина – авантюра и провал, начали говорить шепотом несколько позже. Но в целом за менее чем двухлетний период руководства партийным лидером – Хрущевым – правительством СССР примеров его некомпетентного вмешательства в деятельность Совмина набралось достаточно. Он ведь еще и снимал-назначал министров и прочих деятелей, а Президиум поначалу – до 1957 года – чаще всего утверждал эти решения. Но споры шли все чаще, и в результате получилось так, что к зиме 1956–1957 года в высшем руководстве не было согласия уже фактически по любым вопросам.

Более того, по оценке наиболее знающего этот период российского историка Владимира Наумова «к 1956-му два человека фактически возглавляют две группы с разной направленностью и претендуют на лидерство – Молотов и Хрущев».

Молотов? Но он к тому моменту был всего лишь членом Президиума и министром Государственного контроля СССР. Только что уволен с поста министра иностранных дел, пост был отдан Дмитрию Шепилову (а через несколько месяцев, в типично хрущевском духе, – Андрею Громыко).

Но есть люди, которым не надо занимать ключевых должностей, чтобы быть популярными в народе. Молотов – это Молотов. Было такое, знаете ли, всенародное убеждение, что настоящий, достойный и желанный наследник Сталина – это Молотов, только он что-то чересчур скромничает… И вот в марте 1956 года в Тбилиси прошли манифестации под лозунгами не просто «Долой Хрущева!», а еще и «Молотова – во главу КПСС». Разгоняла их армия…

Ты победил, галилеянин!

Раз уж речь зашла о демонстрациях в Тбилиси в 1956 году, то мы просто вынуждены перейти к той самой теме, которую я объявил уже было несущественной для понимания происшедшего в 1957 году. Теме Сталина и репрессий.

Нет, она все-таки существенной для тех событий была, но не совсем в том смысле, как дошла до нас в слепо переписанных справочниками решениях июньского пленума. А как бы не в обратном смысле.