Полная версия:

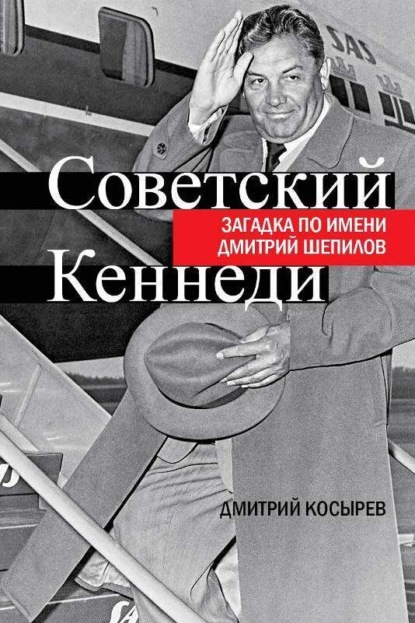

Советский Кеннеди. Загадка по имени Дмитрий Шепилов

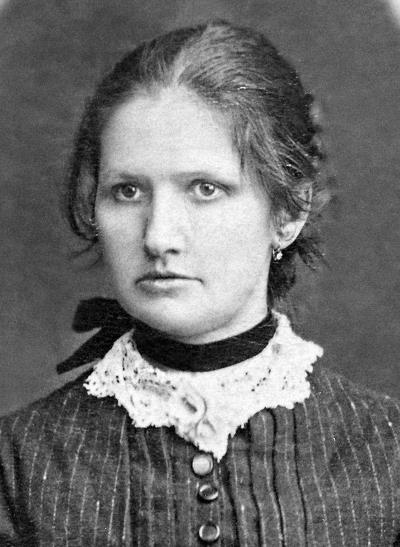

И вот фотография, подаренная ею Дмитрию, с надписью: «всегда тебя любила». Хотите – понимайте так, хотите этак. И больше мы об этом ничего и никогда не узнаем. Кроме одного: редкой красоты была женщина.

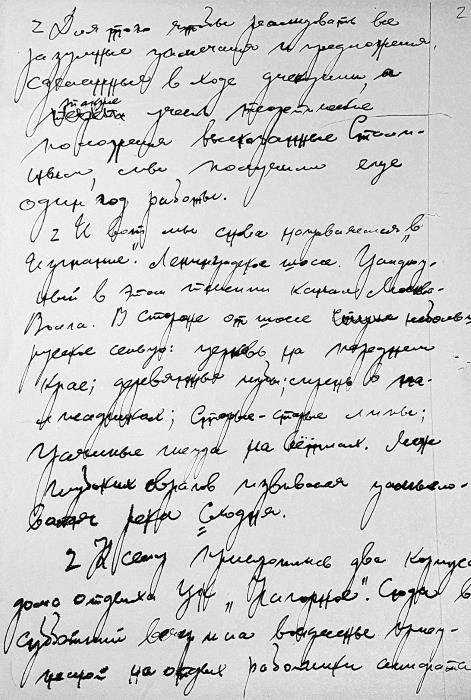

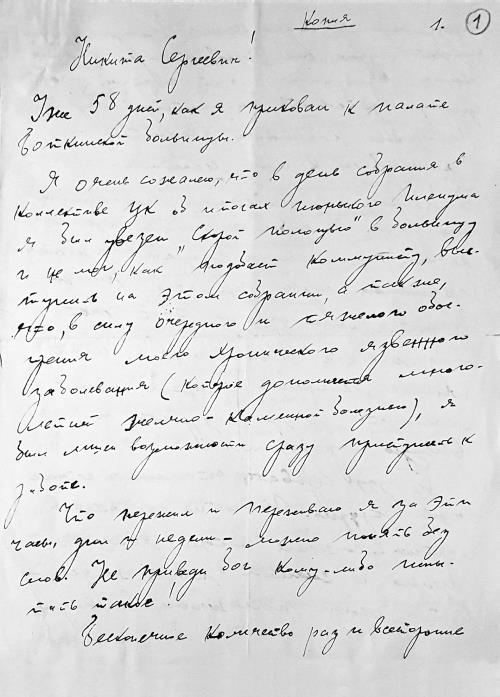

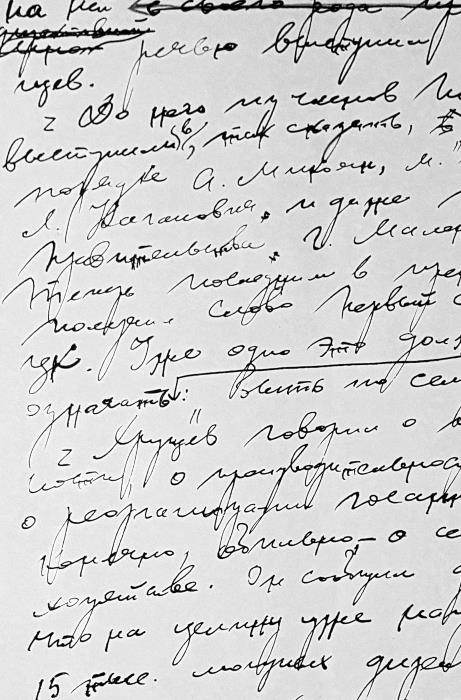

Вот еще письмо из архива, без даты.

«Дмитрий Трофимович!

Полвека мечтала и наконец сбылось! Если бы не Муся, так и умерла бы, не сказав или, вернее, не написав доброго слова! Сколько косых взглядов, улыбок ироничных. В общем, все полвека сплошные страдания. Может быть, и не так все это переживалось бы, если бы частичка Вас, оставленная в последнюю встречу, была при мне… теперь, конечно, немного стала умнее и кляну себя, что был бы отрадой сын и тоже Дима…

Итак, прощайте, незабываемый друг.

М.А.»

И тоже, кроме этого – больше ничего, даже полного имени.

Хорошо, тут речь идет об очень давних временах и очень молодом человеке. Но вот то, что я называю «Особой папкой» шепиловского архива, – письма Н. В. (инициалы изменены, и не ждите, не назову ни имени, ни откуда взялась).

«Вот и кончился наш медовый месяц… и остались со мной пластинки и скамеечка, на которой мы прощались. Я так же стремительно, как вместе с Вами (мы почему-то всегда стремительно вместе ходим) туда пошла, села и вспоминала… Ведь я ваша, и “мы повенчаны”, как Вы однажды сказали».

Письмо от 1 августа 1969 года. Шепилову 64 года. Господа мужчины, жизнь есть в любом возрасте. Дорогие дамы, есть мужчины, от которых теряешь голову, даже если им за 60.

Потрясающие письма. Там есть «отреклась от своей семьи», «наша весна», «старалась, как могла, подчинять свою жизнь нашим встречам», «я не могла без Вас обходиться, не могла не видеть, не общаться с Вами хотя бы один день». «Вы можете быть счастливым, погрузившись в Рахманинова и Чайковского и без меня, а я вместе с Вами теряю и Чайковского, и красоту волнующегося моря».

И – лучшая из фраз – «я обнимаю и целую Вашу большую и красивую голову».

Потом, в письмах, Н.В. вдруг все же перешла на «ты».

И еще: он ей пел. Она все время об этом просила. Мы еще к этой теме вернемся – Дмитрий Шепилов мог бы, вместо политики, стать певцом, по крайней мере великий Иван Козловский, с которым они пели дуэтом, говорил ему: вот пошел бы по моей стезе, ничего бы с тобой плохого не произошло.

Итак, 64 года – но проходит несколько лет, Шепилову за 70, и возникает дама, которую в семье именовали с ненавистью: «голубая норка». Кажется, я ее видел, волосы она и правда красила в голубой цвет. Потом пришел 1976 год, моя первая зарубежная поездка – в Сингапур, в университет. И от деда приходит письмо с серьезной, очень серьезной просьбой, со словами «любой ценой». Любой ценой достать лекарство.

Но индийская аптекарша на Орчард-роуд посмотрела на мою запись и в ужасе покачала головой: только по рецепту. Причем не любому, а местному. Сильнейшее лекарство против рака.

Такой вот конец романа.

А теперь все же скажем, что мы обсуждаем эту приятную тему не просто так, а с целью – внести совсем не пустяковый штрих к портрету героя.

Есть разные категории любимцев женщин. Одна описана у уважаемого мной Бориса Акунина: «зверушка». Мужчина-животное, привлекающее женщин звериной силой без всякой романтики. Это обычно «рекордсмены», которые заносят в свой личный список вторую-третью тысячу женщин, потом сбиваются со счета. Один из таких моих знакомых в итоге купил себе ранчо в штате Колорадо, где 20 лошадей и ни одной женщины, и счастлив безмерно. Правда, некоторые дамы до сих пор достают его и там.

Дмитрий Шепилов – нечто совсем другое. Знал ли он, что в большинстве случаев ему достаточно было только поднять бровь? Знал, конечно. Пользовался ли этим? Смотря в каком смысле. Вообще-то для таких мужчин не надо чисто физически ставить рекорды «по штукам», им достаточно просто знать, что они могут все, стоит только взглянуть – и купаться в море восхищения. И, собственно, взгляд бросать вовсе не обязательно, главное удовольствие просто от того, что знаешь.

Как относятся к подобным людям женщины? Одна из таковых в кругу нашей семьи сказала мне однажды, в припадке откровенности: да вы не понимаете. Перед таким, как Шепилов, не то чтобы раздеться – на него даже посмотреть страшно, потом час сгоняешь краску с лица и думаешь: ведь видит же, что со мной творится.

Зато у таких мужчин бывают длинные и прекрасные романы. Так лучше, ей-богу.

Но наша книга все же об одном из самых ярких, если не о самом ярком – ну, хорошо, самом парадоксальном – политическом деятеле страны середины 20-го века. Так что вернемся к политике – а впрочем…

А впрочем, хорошо бы сразу сказать, что это за книга. Ни в коем случае не классическая биография, как в серии «Жизнь замечательных людей», где первая фраза – родился, а последняя – сами понимаете; где главы идут в строгой хронологической последовательности.

Да, есть такой жанр, мною не любимый, да и все они… Потому что жанр – это что? Это гирлянда красных флажков, которой пытаются опутать писателей всякие личности, называющие себя «литературной общественностью». Сначала какая-нибудь Агата Кристи пишет детективные романы, потом общественность вытаскивает свои флажки и предупреждает автора: Агата писала вот так, ты теперь тоже обязан строить книгу именно этаким образом, потому что ведь – детектив. Жанр. Стандарт. Читатель привыкает к стандартам; обидишь его – не заплатит денег. Нам, общественности, тоже будет тогда плохо, потому мы питаемся крохами с этого (скромного) пира, так что извольте вести себя прилично. И что им, таким людям, сказать? Разве что – за флажки спасибо, хоть видно теперь, за что можно и нужно выскакивать.

Итак, это не совсем биография. Гибрид таковой с автобиографией автора? Тоже не совсем, хотя иногда, не очень часто, я буду выходить из-за спины моего героя. Диалог, даже спор героя и автора? Ну, если мы с моим дедом вели таковой при жизни, то почему бы и не здесь.

Беспристрастность: да вы что, шутите? К Шепилову невозможно быть беспристрастным, так было при его жизни, так будет всегда. А с моей стороны – тем более. Даже не надейтесь.

Теперь посмотрим, как эта книга выстроена. Начинается с пика карьеры нашего героя – с 1957 года, его яростного выступления против Никиты Хрущева. 1957-й, как бы его потом не пытались «замести под ковер», – то был один из переломных для всей нашей истории моментов, важнейшая развилка… И дальше повествование доходит до смерти героя.

Почему так, с середины? Дело в том, что эта книга – скорее для тех, кто не слышал о Шепилове ничего, кроме имени. Для нового поколения. Оно в каком-то смысле находится в выигрышном положении, ему будет легко избежать ловушки прошедшей эпохи, когда сложнейшие события пытались объяснить упрощенными и бессмысленными формулами. Но единственный способ «зацепить» новые поколения – начать разговор с чего-то хоть немного известного, пусть даже только по упомянутому фильму.

Но реальность-то была куда интереснее фильма, а личность героя и подавно. Поэтому дальше мы идем назад, чтобы понять, как та переломная эпоха могла произвести на свет такую никуда, вроде бы, не вписывающуюся личность, как Дмитрий Шепилов: мы прочитаем о Шепилове как ученом, военном, дипломате…

И, в завершение, мы попытаемся понять, что же это было – что мы видели, но не заметили. То есть там, ближе к концу, начнется книга-исследование и даже расследование, где к каким-то вроде уже проговоренным фактам интересно будет вернуться (да хоть в третий раз) и увидеть в них то, что было не видно раньше.

Дело вовсе не в прояснении каких-то неясных мест в биографии героя, хотя и это будет, сколько угодно.

Дело также вовсе не в прошлом, а резко наоборот. Мне скорее хотелось ответить на вопрос – а кто такой Дмитрий Шепилов в современном понимании? Кто он по вкладу даже не в политику как таковую, а в развитие нашего сегодняшнего общества?

Подозреваю, что множество людей из поколения моего деда вообще не поняло бы, чем я занят – пытаюсь перевести мышление и реальности той эпохи на современный язык. Они с этим языком были незнакомы. Да и сам Шепилов не понял бы.

Шепилов интересен не только тем, что ни в какие простые схемы того времени не вписывается. Важнее то, что он хорошо вписывается в систему координат нашей, совсем другой, только начинающейся эпохи. Он для нее неожиданно оказывается очень важным и интересным явлением, вот только понять это не так просто, потому что мы свою эпоху только-только начинаем видеть, не говоря о том, чтобы ее осознать.

Итак, возвращаемся к вопросу: что же это было? Вот посмотрите: формулировка исключения Шепилова из партии – «за участие в антипартийной группировке, фракционных антипартийных действиях». Да это как выживший (поскольку репрессий прежних уже нет) Бухарин или Рыков, то есть, в общем, «враг народа». Из всех энциклопедий вырезан – не было такого человека! Ну, о списке репрессий против него мы скажем позже. Должность на протяжении долгих лет – ученый археограф Главного архивного управления при Совете Министров СССР. Никто, а то и хуже чем никто. Ну, а то, что в газетах или по телевидению о нем – строго-строго чтобы ни одного слова, вплоть до времен перестройки, – это и так ясно.

И тем не менее Тихон Хренников, Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян достают ему билеты на премьеры своих новых работ – в первый ряд; в Минеральных Водах оркестр и слушатели устраивают ему овацию (в 1962 году, Хрущев еще у власти). Когда Шепилова выселяли из квартиры на улицу, то выгнали с работы его однополчанку Ольгу Бодрову (зампред Кисловодского горисполкома) – дала позвонить по вертушке Анастасу Микояну. Главврача санатория Хомутова в те же дни гонят с работы за то, что разрешил Шепилову приехать в санаторий раньше срока. Но они все равно это делают, зная, что им грозит; друзья от него все равно не отступаются.

Эти друзья в основном из мира культуры и искусства, вы говорите? Да ничего подобного. Из его письма: «самое добросердечное отношение людей, всех без исключения».

Неожиданный вывод: после отстранения от власти в 1957 году в стране его знали и любили больше, чем до того. И это в СССР! Тоталитарном и так далее. Что за феномен?

С этим вопросом разбирается, в общем-то, вся книга в целом, но давайте дадим на него как минимум два быстрых ответа.

Первый – из серии вещей, очевидных тогда для множества людей и забытых сегодня.

Я читал запись беседы двух участников упомянутой выше книги воспоминаний (из самой книги эта преамбула почему-то выпала) – они говорили о том, зачем нужна сама книга. Речь о фронтовых товарищах Шепилова, Домогацких и Тюхтяеве, и они говорят прямо: читатели должны понять, как понимаем это все мы, что Шепилов мог бы руководить нашей страной. И дальше в той же книге, у Хренникова – «думаю, если бы не эта история с Хрущевым, то, по-моему, Шепилов лучше других подходил на роль первого лица в нашем государстве».

Вот эта «шепиловская легенда» или «шепиловская мечта» дожила, вместе с его современниками, до 80-х, до горбачевской перестройки, да и в 90-е еще была сильна, пусть и в виде горького воспоминания.

А второй мой ответ насчет «шепиловского феномена» – чуть менее очевидный. Хотя что-то при внимательном взгляде он просматривается из фейерверковой россыпи слов о том, как этот человек выглядел и как себя вел.

Давайте добавим сюда еще материала. Строки письма Шепилова из Кисловодска: «каждый раз, когда иду к источнику на водопой (3 раза в день), ко мне подстраивается кто-нибудь из шахтеров, металлургов, строителей, учителей из самых различных районов страны». Подойти поближе, поговорить. Не только интеллигенция, как видим!

Я сам был постоянным свидетелем того, как мой дед разговаривал с шоферами, крестьянами, нянечками санаториев, с кем угодно – об их жизни, о самых простых вещах, зарплате, урожае, детях… Он задавал об этой жизни вопросы чуть требовательным голосом руководителя, один за другим. И они отвечали, потому что видели…

Что видели? Я-то принимал эту его привычку за застарелые рефлексы руководителя, но, похоже, был неправ. Шепилову все это было вправду интересно, и общаться с теми, кого называют «простые люди», было хорошо.

Хотя и определенная школа, выучка тоже была. Вот пример: у деда был друг из Грузии, помнится, я с женой году этак в 1978 или 1979 ездил к нему в гости; его звали Шалва Ванишвили, был заместителем главы правительства Грузии и вообще отличным человеком. Но у Шалвы еще была большая семья, много сложных грузинских имен… И вот я сейчас нахожу в архиве деда карточку. У него вообще там много интересных вещей именно на карточках бежевого цвета, из которых в ту эпоху составлялись картотеки, но неважно. Итак, читаем запись: Шалва Николаевич Ванишвили, Дали – жена Нико (у него двое детей), он крупный врач. Нана – стала врачом-терапевтом, у нее муж и двое детей. Нугзарик кончает институт. Отец Шалвы – умер, мать живет все время в Атени, Шалва потому постоянно там.

И разговор с Шалвой Шепилов начинал всегда с обстоятельного, такого вот пулеметного допроса: а что нового у Нугзарика? Как дела в Атени?

Или: с упомянутой Тамарой Толчановой Шепилов случайно познакомился в санатории в Карловых Варах, где она заведовала культурой и прочими развлечениями отдыхающих. Среди прочего она пожаловалась ему, что в санаторий не доставляют из СССР свежие фильмы (плохо работает отделение нашего кинопроката в Праге). Через неделю ей позвонили из того самого кинопроката – пришел новый фильм, один день ваш. «А вы почаще обращайтесь к волшебникам. Они тружеников любят», – заметил ей тогда Шепилов.

И это не все. Она тогда же упомянула, что скучает по черному хлебу. После этого через знакомого генерала Шепилов, тогда главный редактор «Правды» (плюс еще несколько должностей и нагрузок), организовал ей из Москвы пару штук бородинского.

Заметьте – он с ней только что познакомился, она – скромный сотрудник санатория, никаких интимных отношений не намечалось… Но у него таких случаев в жизни были сотни, он с удовольствием подобные штуки проделывал.

В Америке политиков этому учат (запоминать и записывать имена, расспрашивать каких угодно людей о чем угодно, целовать младенцев), а в нашем случае все было искренне и неподдельно. В том числе от природы.

Я к тому, что в СССР не было выборной демократии в американском стиле. Но если бы была – то Дмитрий Шепилов без всякого труда, просто благодаря природному дару и каким-то навыкам, выигрывал бы любые выборы. За счет внешности, биографии, но и врожденного умения с удовольствием говорить с избирателями. Он взял бы голоса интеллигенции, рабочих, крестьян…

Что удивительно, эта любовь «избирателя» шла за ним без всяких газет и телевидения, просто из уст в уста. Ну, как слава Владимира Высоцкого, притом что никаких официальных его записей сначала не продавалось, все шло чуть не подпольно.

А это мой второй ответ на вопрос – что же это был за феномен: прирожденный политик. Хотя ответ не единственный и не последний.

И вот теперь пора объяснить название всей книги – и больше не возвращаться к личности 35-го президента США. Хотя он еще раз-другой там всплывет, когда речь зайдет о внешней политике Хрущева.

Параллели между Кеннеди и Шепиловым поразительны. Можно прочитать, что по натуре Кеннеди был бунтарь и плохо вписывался в «общую струю», что он был героем Второй мировой (хотя не стал генералом, как Шепилов)… Но это все второстепенное. А вот – главное. Кеннеди для Америки стал символом несбывшихся надежд. И еще – он более известен своей гибелью, чем своим правлением.

Ведь никто не вспоминает о том, как хорошо Джон Кеннеди управлял США. Более того, специалисты признают, что как раз это он делал не всегда удачно. Заваливался и во внешней политике, и во внутренней, что же касается последней, то по-настоящему изменил Америку (хочется добавить – по заветам Кеннеди) его преемник Линдон Джонсон. Которого все дружно ненавидели за то, что он не Кеннеди, хуже того – бормотали, что он как-то причастен к выстрелам в Далласе.

А Джон Фицджералд Кеннеди – это блестящий политик и оратор, с природным даром общения с какими угодно людьми; человек, который стал в США символом необходимых, долгожданных перемен – но был подстрелен на взлете.

Это – и про Шепилова.

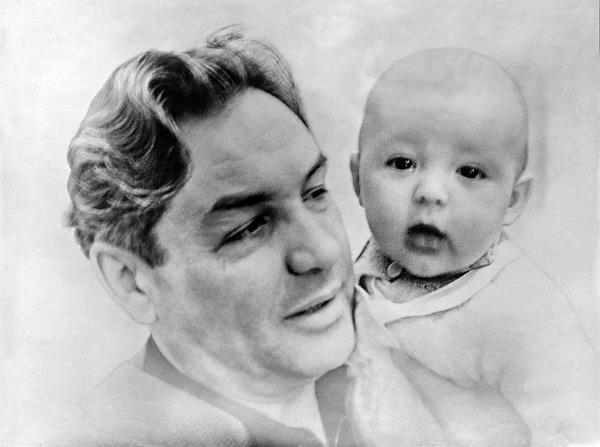

«Мамака», Анна Кашкарова-Скалон

Дмитрий Шепилов (стоит в центре) в кругу семьи

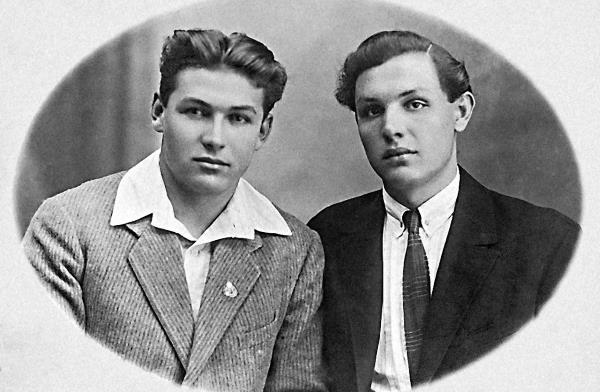

Вместе с другом. Середина 20-х годов

Бюро ячейки РКСМ Московского университета. 1924 г.

Д.Шепилов – сидит в первом ряду справа

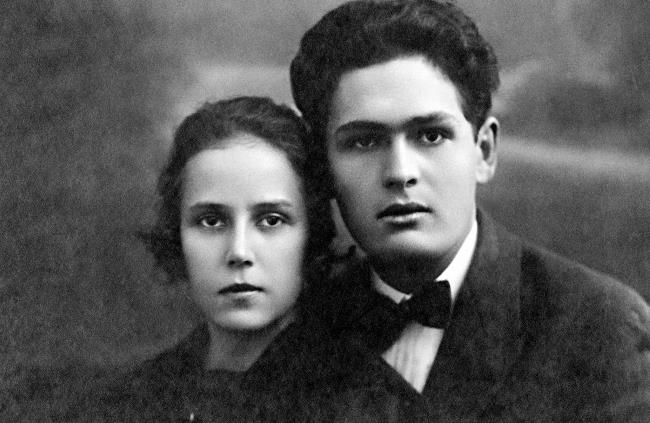

«Всегда тебя любила»: та самая Фаина с мужем Федором, братом Дмитрия

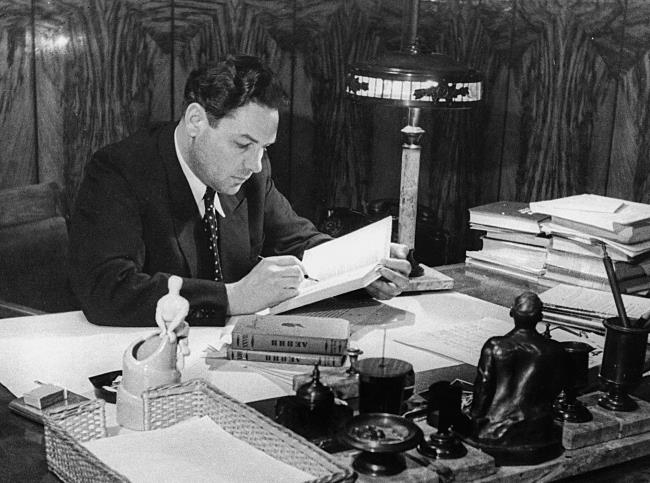

Незадолго до войны в домашнем кабинете

Д.Шепилов на фронте. 1941 г.

Начальник политотдела 173-й стрелковой дивизии Западного фронта

Со штабными офицерами 4-й Гвардейской армии

2-й Украинский фронт. 1944 г.

Румыния. Тимишоара. 1944 г.

У партизан Югославии. 1945 г.

У могилы Ф.Шуберта. 1945 г.

У здания парламента. Д.Шепилов (второй слева) – военный комендант города

На строительстве памятника советским солдатам. Д.Шепилов – второй справа

Гвардии генерал-майор Д.Шепилов. 1945 г.

С маршалом Советского Союза Георгием Жуковым

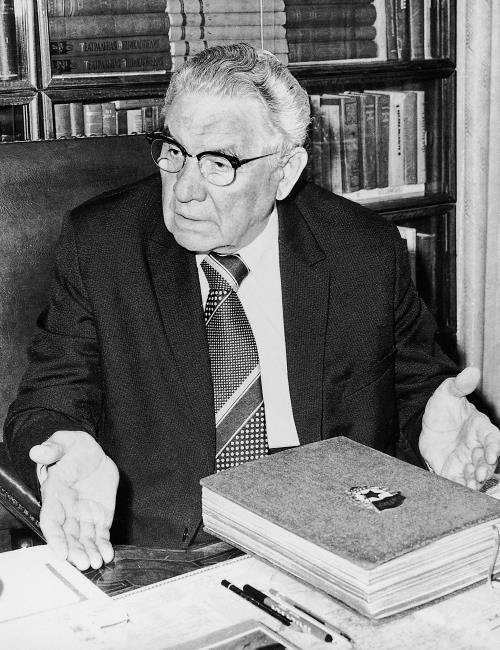

Д.Шепилов – главный редактор «Правды». 1953 г.

Г.Маленков, Н.Хрущев и Д.Шепилов на даче

В гостях у Михаила Шолохова

На съезде писателей

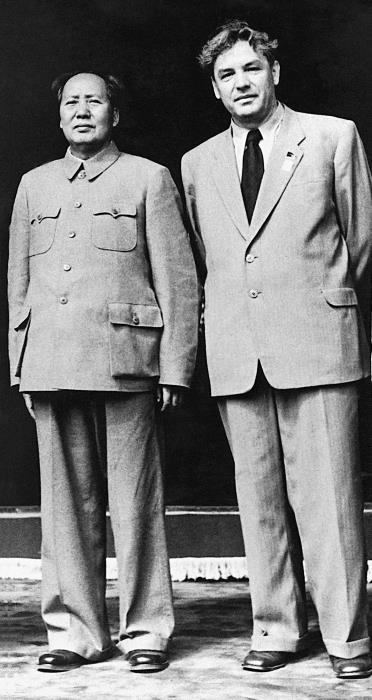

Официальный визит в Китай, посвященный пятой годовщине республики. 1954 г.

«Мао держится очень прямо…

Он выглядит очень молодо.

Весь его облик является олицетворением силы, спокойствия, большого ума и благородства»

На открытии советской выставки, с Чжоу Эньлаем и Лю Шаоци

В советской резиденции. В первом ряду слева направо: А.Микоян, Е.Фурцева, Н.Хрущев, Н.Булганин, Н.Шверник. Д.Шепилов – во втором ряду второй слева

Советская делегация в Югославии. Слева направо: И.Б.Тито, Н.Хрущев, Д.Шепилов, Н.Булганин, А.Громыко

Египет. В центре – министр иностранных дел СССР Д.Шепилов и Г.А.Насер

Афины. 1956 г.

Искренний жест расположения к греческому народу

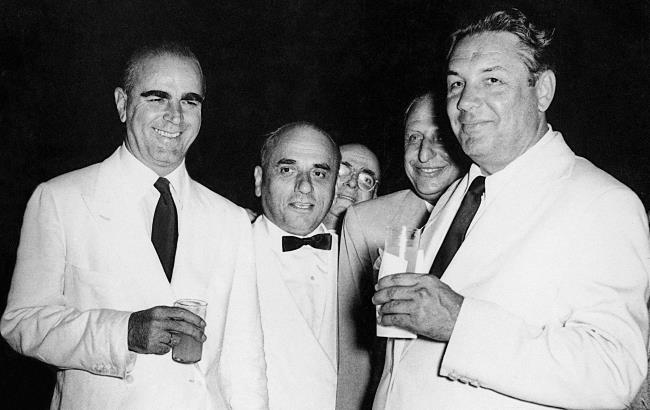

Прием в посольстве СССР

Лондон. 1956 г.

Дмитрию Шепилову удалось переиграть госсекретаря США Джона Фостера Даллеса на переговорах по Суэцкому конфликту

Д.Шепилов и сотрудники советского посольства на улицах Лондона

Пребывание Д.Шепилова на посту министра иностранных дел СССР было ярким, но недолгим

«Когда в феврале 1957 года Д.Т.Шепилов был переведен на должность секретаря ЦК КПСС, Н.С.Хрущев спросил, кого тот мог бы рекомендовать на оставляемый им пост.

“У меня два зама, – ответил Дмитрий Тимофеевич. – Один – это бульдог: скажешь ему – он не разожмет челюстей, пока не выполнит всё в срок и точно.

Второй – человек с хорошим кругозором, умница, талант, звезда дипломатии, виртуоз. Я вам его и рекомендую”.

Хрущев очень внимательно отнесся к рекомендации и выбрал первую кандидатуру, Громыко (Кандидатом № 2 был В.В.Кузнецов.)»

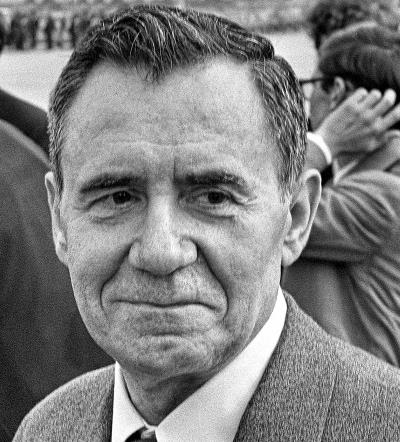

Пока друзья…

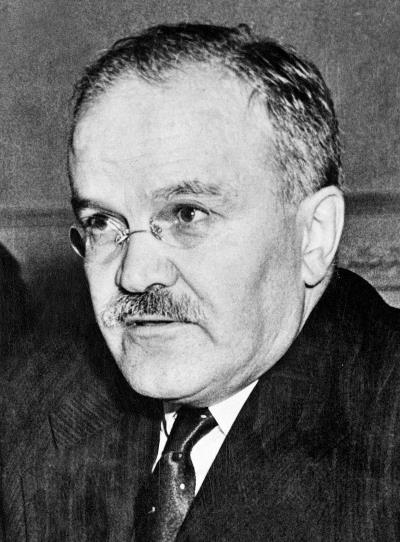

В.Молотов

Г.Маленков

Л.Каганович

…но уже скоро Д.Шепилов будет объявлен «примкнувшим» к «антипартийной группировке»

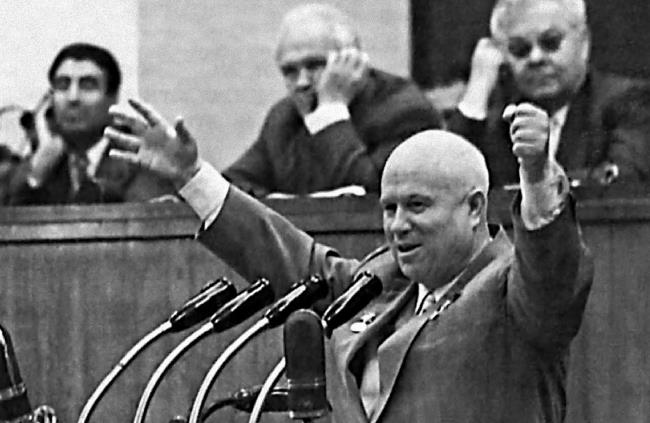

Военные не любили Хрущева, но в нужный момент встали на его сторону, обеспечив победу…

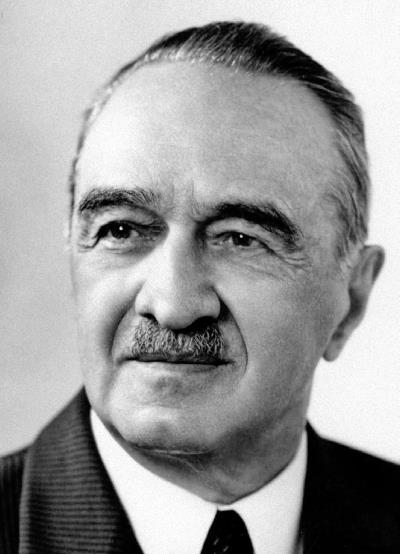

Н.Булганин

А.Микоян

М.Суслов

…но без поддержки партийной и государственной элиты Хрущев мог бы и проиграть

Опальный Д.Шепилов на работе в Главном архивном управлении. 60-е гг.

На встрече ветеранов. АЗЛК. Май 1980 г.

На торжественном заседании в Киевском РК партии, посвященном 40-летию Победы в Великой Отечественной войне

Ораторский дар, отработанный годами: одно из множества выступлений конца 80-х – начала 90-х гг.

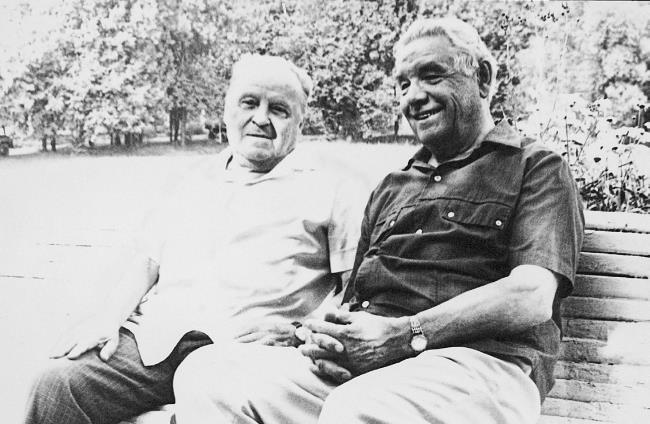

С другом Ю.Остроумовым

Ташкент. 1921 г.

Архангельское. 1983 г.

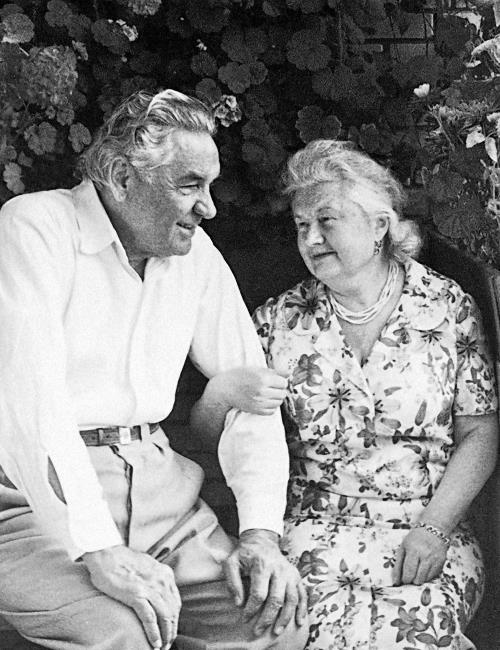

С женой Марианной Михайловной. Москва. 1985 г.

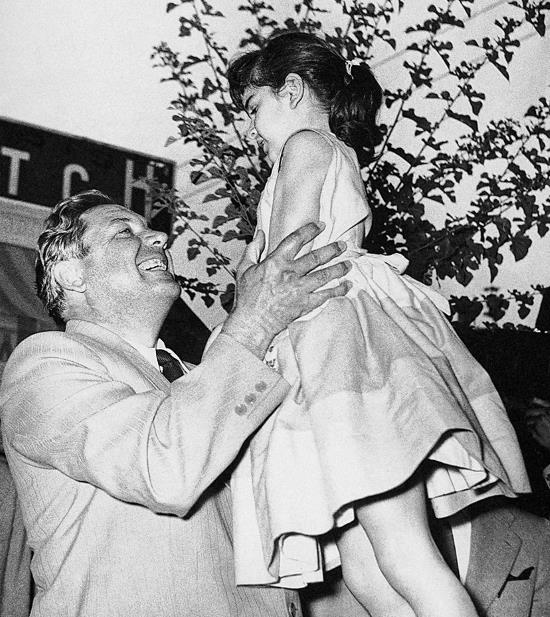

Виктория Шепилова (в поездке с отцом – министром иностранных дел на Ближний Восток)

Герой этой книги и ее автор. 1955 г.

Книга первая

Взрыв 1957 года

Июньское побоище: ярость и напор

Июнь 1957 года. С 18 по 21 число этого месяца Президиум ЦК КПСС свергал Никиту Хрущева, в тот момент – первого секретаря ЦК КПСС. Это сумбурное, полное страстей мероприятие начало отнюдь не плавно перетекать в собрание более широкое – пленум ЦК КПСС.