Полная версия:

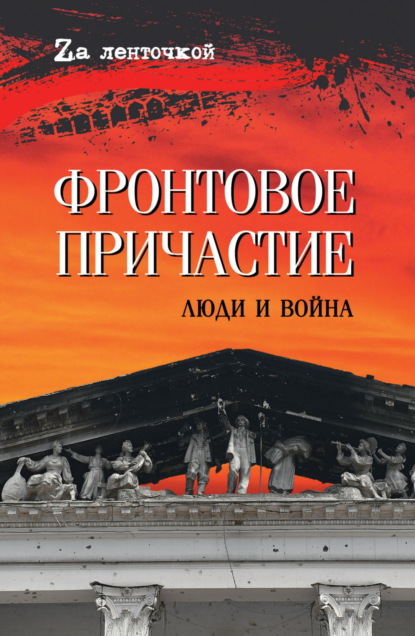

Фронтовое причастие. Люди и война

Храм был осквернен кровью людей.

В храме может быть только кровь Христа.

Храм был освящен кровью новых мучеников.

Разве не равна кровь детей крови Христовой?

О богословии Татьяна Леонидовна не думала. Она думала о том, как успокоить Оленьку. С трудом оторвала от халата кусок ткани. Этот кусок порвала кое-как еще на несколько частей, после чего забинтовала колени и руки девочки. В церкви темнело, наступала ночь. Где-то рядом грохотало, здание трясло. Тряслись подсвечники, качались иконы, сыпалась штукатурка. Полетели стекла – кто-то опять потек кровью. Зато стало не так душно.

Люди лежали на полу – прикрывая телами детей.

Храм… Древнее славянское слово – «Храм», «Кром», «Дом». Место защиты. И «кормить» – оттуда же. Из века в век любой храм – мечеть или кирха, костел или собор – всегда были местом защиты. Но вот пришло новое время – и храм стал местом казни.

Сначала люди лежали в притворе и кафоликоне. Но места было мало, люди лежали друг на друге. Поэтому тех женщин, кто с детьми, отправили по скользкому от крови полу в алтарь.

Потом пришла усталость и люди стали засыпать. Они заворачивались в ковры и одежды священников и диаконов, найденных в ризнице.

Утром, в ризнице же, нашли и чайник. Обрадовались, потому что в одном из притворов нашлась и крещальная купель. Там была вода.

Водой размачивали просфоры, давали раненым. Обмывали раны, стирали кровь.

Святые не думают о святости предметов. В глазах святых нет заботы. В глазах святых спокойствие. Да, они кричали, когда им вытирали раны мокрыми ризами. Но взгляды их были спокойны и потусторонни. У икон такие взгляды.

Там, за храмом, за Ковчегом, что-то постоянно взрывалось и бабахало. Иногда здание, как корабль, качалось на волнах взрывов. Тогда люди ползли к накренившейся стене, а со вздымающейся стены падали плоские, светящиеся осколки витражей. Эти осколки падали с высоты стеклянной гильотиной, прорезая в человеческих телах новые дыры. И снова текла кровь.

И был это день первый.

И был день второй – из купели сделали туалет. Три бутылки же «Кагора» разливали по золотой ложке самым слабым, в том числе и Оленьке.

А когда «Кагор» кончился, и золотая ложка опустела. У старца под куполом не было половины лица, но руки он все еще распахивал, обнимая измученных людей. Лицо его было разбито миной.

«Это не мое кино», – думала Татьяна Леонидовна и гладила по голове Оленьку и стряхивала чужую сухую кровь с ее когда-то шелковистых волос. Это не ее фильм. Это фильм про Великую Отечественную. А у нас же совершенно другой сюжет. Или этот же? Вот так бывает в двадцать первом веке? И нацизм есть, и Интернет есть. Но приходят чужие люди с оружием и тащат тебя в церковь, заложниками. Свои люди, соседи. Это какое-то чужое кино, неправильное.

И настал день третий. Затихла земля, перестала ворочаться. В разбитое войной окно влетел сизый голубь. Кивнув головой, он закурлыкал. В дверь стали долбить. Толпа зашевелилась, люди поднимались с мраморного пола. Окровавленные струпья волос мерно качались на головах.

Двери распахнулись. В храм ворвались лучи солнечного света. В этом свету появились три фигуры. Свет обтекал их золотом, не давая разглядеть лица. Вострубил один из них:

– Люди, граждане, выходите. Мы вернулись.

Люди, не веря голосу, осторожно поднимались с пола, протирали глаза и смотрели на фигуры в золоте.

Татьяна Леонидовна подняла спящую Оленьку и шагнула к выходу. Как больно старым костям, боже…

В дверях внучку осторожно принял на руки человек.

– Батька, ты? – сквозь нездоровый сон спросила Оленька.

– Я, – ответил знакомый и незнакомый одновременно мужчина с георгиевской ленточкой на автомате.

– Пашка, – простонала Татьяна Леонидовна. – А доча…

– Да здесь я, здесь, мамо! Держи ей руку, сейчас вколю. Держи руку маме. Вот, все. Все хорошо будет, мамо. Мы здесь, мы вернулись. Несите ее! Дочка, иди ко мне…

Остывали автоматы. Догорал дом и БТР. Валялся в кювете холодильник «Либхер». Раздавленные пирожки пылились в кювете. Мертвых людей с черно-красными повязками закидывали в «Уралы» люди с георгиевскими лентами. На косом заборе сидел толстый кот Степан и с презрением смотрел на суетливых людей. Где-то взорвался боекомплект украинского танка.

– Мамо, а война уже кончилась? – спросила Оленька. Над луганскими степями вздымались дымы, ответить дочке было нечего.

Иван Донецкий

ДОРОГА

Тёща умерла в субботу. Сейчас мне кажется, что этот, относительно поздний звонок, сразу прозвучал вестником несчастья. Днём я разобрал кресло-кровать, чтобы отвезти его ей, в Горловку. Не успел.

Борхес сказал, что наше представление о городе анахронично. Был бы он библиотекарем в Донецке, четвёртый год обстреливаемом, то написал бы рассказ «Современные Иуды». Но он жил на другом континенте и вряд ли слышал слово «Украина».

Зачем мне знать о том, что прекрасная дорога в Горловку насквозь простреливается, перекрыта блокпостами, изрыта осколками? Моё представление о родном городе – упрямо анахронично. Я цепляюсь за него и не хочу знать, что делают вокруг него пришлые «во славу Украины». Паскаль вопрошал, что это за истина, которая по ту сторону реки становится ложью? Что это за слава, которая по ту сторону блокпоста становится позором? Я устал от лжи, которой люди прикрывают корыстолюбие.

– Мама умерла, – говорит жена. И наш хрупкий семейный мир, стоящий на спине донецкого безвременья, вмиг развалившись, летит в бездну: тесть не ходит, беспомощен, всё в доме держалось на ней…

Как мне доехать до Горловки по незнакомым просёлочным дорогам, в кромешной зимней тьме? За полчаса до комендантского часа?

Марина, горловская соседка, говорит, что скорая уехала. Ждут полицию и судебных медиков. У ритуальной службы одна машина и та на выезде. До одиннадцати часов не успеют, обещают забрать тело завтра, в шесть утра. На улице ноль. Соседи советуют выключить в доме котёл на ночь. Ложимся спать, и я проваливаюсь в мрачное подземелье, из которого в четыре утра выплываю с лёгким сердцем, пока не возвращаюсь в реальность.

Жена уезжает в Горловку, на ритуальные хлопоты. Звонит: в понедельник загс не работает, мест на кладбище нет, но есть варианты…

Два дня «решалова» и могила разрыта, ждёт тело вновь усопшей…

Скачиваю карту, сажаю дочерей в машину – и вперёд. Главное, не заехать на украинскую сторону! На днях рассказали историю женщины, которая зарабатывала тем, что возила в Донецк вяленую рыбу. Поехала в Мариуполь и пропала, а через две недели СБУ выложила видео, в котором она признаётся, что за пятнадцать тысяч баксов, полученных от спецслужб РФ, взорвала полковника СБУ.

Нам бы не попасть в их кровавое украинское шоу, где дочерей моих ждут пытки в подвалах и роли кремлёвских диверсанток!..

Ох и дорога! Еду по узким, разбитым асфальтным полосам шахтных посёлков и вдруг выезжаю на широкую дорогу, разделённую заброшенным газоном. Километра два еду смело, но чем дальше, тем слабее жму на газ – дорога подозрительно пуста, ни животных, ни людей. Только серое донецкое небо роняет капли на лобовое стекло, сквозь которое видны покорёженные рекламные щиты с выцветшими обрывками. Завёз дочерей в фильм Тарковского «Сталкер». Разворачиваюсь и – от греха подальше. Навстречу машина с дэнээровскими номерами! Опять поворот – и за ней. Навигатор говорит об изменении маршрута, но навигатор-то украинский. Съезд с широкой дороги, въезд на заброшенный шахтный двор. Еду по жирной шахтной грязи, оловянно блестящей, – смесь земли с угольной пылью. Летом эта грязь, прожарившись на солнце, превращается в чёрно-серую муку, которая плотным занавесом поднимается за машинами и ползёт по бурьянам, оседая на них. «Такая грязь бывает только на шахтных дворах», – думаю я со странным оттенком гордости за свои ничтожные, по сути, местечковые знания.

– Наверно, правильно едем, если рейсовый автобус встретили, – ослабляет тревогу старшая дочь. Тяжело переваливаясь, ползёт на боку жёлтый шкаф с табличкой «Донецк» на лобовом стекле.

– А откуда он?

– Не заметила, но в Донецк точно и номера не украинские.

Выезжаю на асфальтированную дорогу, которая, как мне кажется, идёт параллельно горловской трассе. Машин больше, номера наши, увереннее жму на газ.

Блокпост в поле!

– Мы на Горловку правильно едем? – спрашиваю. Военный подозрительно смотрит на меня. – Первый раз еду. – Заглядывает в салон и переводом взгляда на следующую машину отпускает нас.

Наконец-то, выезжаю на знакомую горловскую трассу! Знаю, в Верхнеторецком стоят украинские войска! Как мне не думать о политике, если она в любую секунду может разнести мне голову? Кто лучше меня знает, с какой стороны стреляют? Но меня никто не спрашивает, а если и спрашивают, то только для того, чтобы из часового интервью вырвать нужные им две фразы.

Давлю на газ: Пантелеймоновка, Пятихатки, Горловка.

Морг, церковь, кладбище.

Лица родственников, которых встречаешь только на похоронах. Три незнакомых старика – мужчина и две женщины – пришли проводить покойную. Смотрят и видят себя на её месте. Вспоминаю слова тещи:

– Родилась – была война и на старости лет – то же. За что нам это?

Кисть у соседа, который помогал тестю с тёщей, широкая, костлявая, мозолистая, с искривлёнными артритом пальцами. Я не знаю, кем он работал. Не знаю о нём ничего. Знаю, что ему восемьдесят – и он помогал им. Не за деньги и почести. Смотрит спокойно и жёстко глазами со слизистыми узелками по краям покрасневших белков. Но соображает хорошо. Хлопотливый, деятельный. Сейчас, на время похорон, замедлил бег и отражает серым, морщинистым лицом неброскую скорбь нашего края. У нас всё серое, особенно при плюсовой зимней погоде без солнца, с каркающей вороной на жёлтой газовой трубе.

Серый день дождит уныло на донецкие церкви и кладбища, на донецкие дороги и поля, на донецкие судьбы…

Могила новопреставленной рядом с ухоженным кладбищем немецких военнопленных: редкие группы из трёх чёрных крестов – средний выше крайних – обнесены чёрной металлической оградой, свежевыкрашенной. Красиво и строго. Пришли к нам, за две тысячи километров, чтобы ещё девочкой убить мою тёщу, забрать у меня жену и детей. Не удалось. Сгнили до срока, но прах их никто не тревожит. Современных рабовласныкив, клеветников России, надо, видимо, хоронить на немецком кладбище, среди нечуждых им гробов (если такое соседство не оскорбит Германию).

И всё-таки Горловка – заставила улыбнуться! Автобус, переваливаясь с ямы на яму, ползёт впереди. Я тащусь за ним, кручу руль вправо-влево, цепляюсь днищем и вдруг наезжаю… на свежеокрашенный лежачий полицейский.

– Наряд дали, вот и покрасили, а ямы – не их обязанность, – оторвавшись от телефона, объясняет дочь.

«Повзрослела, – думаю. – Уже привыкла к нашему придурковатому, мутно-кровавому миру».

Кафе в неотапливаем здании, когда-то многолюдном. Большой инфракрасный обогреватель греет протянутые озябшие руки. Жую вкусную горловскую колбасу и смотрю с тоской как серое, пасмурное небо за окном неумолимо темнеет. Если бы не ехать, то можно накатить соточку, помянуть тёщу по-человечески. Но я не запомнил дорогу с её десятком поворотов и с тревогой думаю о возвращении. «Надеюсь, на сегодня неприятности закончились», – утешаю себя, отхлёбывая компот. Марина говорит, что покойница всю жизнь работала, любила детей, внуков, помнила дни их рождения, жила семьёй. Она, видимо, не знает или знает, но молчит о том, что сбежавшая в Киев внучка, добровольно сдаёт деньги на обстрел Горловки. Её мама и папа сидят рядом со мной. Они сбежали в Краматорск и, скитаясь по чужим квартирам, ждут возвращения Украины в Горловку. Они даже всплакнут на наших похоронах. Я смотрю на их постаревшие лица и знаю, что собственные удобства и безопасность они ценят выше моей свободы и жизни. Сын короля-звездочёта считал трусость – самым страшным пороком. А я, в неотапливаемом помещении с холодными, провинциальными чеканками на стенах, не могу понять, чем трусость отличается от подлости?

Впрочем, всё это пустяки, в сравнении с тем, что через полчаса мне надо доставить дочерей домой в целости и сохранности…

Карты нет, еду наобум! Темень, дождь. Впереди смутные очертания блокпоста. Меня уже отчитали за включённые фары. Выключаю и медленно еду. Куда? А чёрт его знает! Прямо, чтобы не разбить машину о бетонные плиты. Зло думаю: «С включёнными фарами запрещают ехать военные, а с выключенными – ПДД. Кого слушать?» Дворники гоняют по лобовому стеклу потоки воды. «Я же не кошка и не собака, чтобы видеть в темноте». Останавливаюсь. Выхожу. Подходят мужики с автоматами. Включаю свет в салоне, осторожно беру мокрыми руками документы, иду за ними. Оказывается, я не увидел знак, который требует от водителя выехать на встречную полосу и ехать перед блокпостом.

– Я не вижу дорожных знаков в темноте.

– Но другие же видят, – возражает гаишник и говорит, что изымает мои права.

«Красавцы! – думаю я. – Требуют ехать ночью с выключенными фарами и видеть дорожные знаки! Отличная бизнес-схема!»

Вслух я об этом, конечно, не говорю, но перспектива остаться без прав не прельщает. Я дежурю по санавиации и попросил доктора подстраховать меня, пообещав, что к восьми буду дома.

– Вы умышленно разгоняете врачей, чтобы вызвать панику среди населения ДНР?

– А что такое?

– А то, что я один в отделении и завтра, когда я поеду выкупать свои права, семьдесят больных, оставшихся без врача, скажут вам спасибо. Я, между прочим, по вашему требованию выключил фары и не увидел знак.

– А вы какой врач?

– Психиатр и психотерапевт. Военных ДНР, между прочим, лечу, раненых и контуженных.

Гаишник созвонился, проверил моё свидетельство о регистрации и, отложив права, невесело смотрел, как я раздавал визитки военным. Вышли под дождь. Он вернул права и отказался от денег.

– А что так долго? – спросили хором дочери.

– Знак не увидел. Ты какой-нибудь знак видела, когда мы подъезжали к блокпосту?

– Нет.

– И я не видел.

– Это наш блокпост?

– А чей ещё?!

– А мы испугались, что украинский. Тебя долго не было и мы подумали, что уже задержали и всё такое.

– Детёныши вы мои, папа ещё в своём уме.

– Ты ж дорогу не знаешь.

– До следующего блокпоста знаю, а потом – с божьей помощью…

Слепят редкие встречные машины. Еду ощупью, но более-менее уверено, а после второго блокпоста сворачиваю с трассы на просёлочную дорогу. Я так ещё не ездил: за лобовым стеклом могильная тьма. Сосед мой Вадик, водила миномётного расчёта, ездит на охоту за нациками без фар и габаритных огней, с закрытой приборной панелью. Натрёт до блеска стёкла и вперёд. Но он – на Урале, а я – в консервной банке с мотором. Где-то в паре километров правее, за минными полями отличная, но смертельно опасная дорога, с которой нас согнали ещё четыре года назад…

Край родной долготерпенья, край ты русского народа!

…Впрочем, может, дорога эта разбита сейчас, как наша жизнь, которую коммунисты били, били – не разбили, дерьмократы крали, крали – не обокрали, а нацики прибежали, хвостиком махнули и – стоит Донбасс на краю России, держит гадину за хвост.

И долго ли стоять тут одному, воруя будущее у детей?..

Но я доеду на характере. Мне скучны ваши тихие города с заботой о вкусно пожрать. Вы и не подозреваете, как ваши представления обо мне – анахроничны! Опасность вплелась в мою жизнь, изменила её. Я остался, чтобы сохранить уважение к себе. Обращение: «Слышь, пацан, пошёл на хер отсюда» – со школы было вызовом на драку. Пацан постарел, но не изменился.

«Мы просто здесь живём», – говорит старшая дочь. Её раздражают разговоры о героизме. Я не спорю. Она боится собак, но не боится обстрелов. Боится заехать на украинскую сторону и не боится ехать со мной, не знающим дорогу. Просто слушает музыку в наушниках и тихо подпевает.

Я всматриваюсь в угольную темноту ночи.

– Доедем. Бог верен избранным своим.

– Что ты говоришь? – достаёт из уха наушник.

– Доедем, говорю.

– А куда мы денемся, – отвечает, закрывая глаза и ухо.

Фары вырывают из тьмы кусты и деревья, мокрый асфальт скользит навстречу. Стараюсь поспевать за красными фонарями, прыгающими впереди. Это не удаётся, и я снова медленно еду наобум, по дороге без разметки, поглядывая в зеркала заднего вида, в надежде увидеть сзади два белых круглых фонаря.

Появились, приблизились, превратились в красные и вмиг исчезли: значит, впереди поворот, сбавляю скорость, а после поворота – опять тьма.

Как можно лететь с такой скоростью по такой дороге? Я не рискую, с двумя дочерями, слушающими – каждая свою – музыку. Наконец-то, и я догоняю два медленно ползущих красных фонаря. Пристроился за ними, вспомнил о музыке. Ищу и еду. Водила впереди, видимо, знает дорогу ещё хуже меня. На спидометре – двадцать, до Донецка – двадцать.

– За час дотащимся, если наш Сусанин правильно едет.

– Главное, чтоб не на Украину.

– Шахта! Та, что мы днём проезжали, – кричит младшая, всю дорогу молчавшая.

– Я тоже эту шахту помню.

И я узнал – жирную грязь с антрацитным блеском в свете фар, чёрный силуэт заброшенного шахтного копра. Сейчас они кажутся родными. Джип, еле ползущий впереди, вздрагивает белой, забрызганной грязью, кормой. К счастью, сзади быстро приближаются очередные белые фонари. Они обходят нас. Включаю левый поворот, жму на газ и получаю в награду табличку «Ясиноватая» с жёлтым светом уличных фонарей. В другое время меня бы раздражали ясиноватские ямы, а теперь как родные.

– Макеевка по площади не меньше Донецка.

– Нам бы на дорогу попасть, что ведёт к дому. Ты поворот случайно не запомнила?

– Днём бы, может, узнала.

– Ладно, успеем до комендантского.

В дальних поездках я всегда остро чувствую, как мой мир проносится мимо чужих миров, понятия обо мне не имеющих. Скользнёт по ним, едва коснувшись взглядом или словом, и забудет.

– Прямо поедете, свернёте на светофоре и – на Мира, – сказал на заправке молодой, лет двадцать на вид, мужчина в камуфляжной форме.

«Для понтов одел или плюнул на жующую сопли армию?» – мелькнуло и кануло.

Я сел за руль и начал экономить бензин. Поймал себя на мысли об этом. «Только перестал волноваться за жизнь детей и тут же занялся копеечными расчётами, – с укором подумал и сразу нашёл себе оправдание: – Мы хоть иногда забываем о кармане, а сбежавшие от войны только о нём и помнят».

Ночью мне снились похороны, чистое немецкое кладбище, грязная дорога с куцым светом белых фар, прыгающие красные фонари, церковное молчание у гроба, тонкие восковые свечи в белых платочках, старики в дешёвом затрапезе… Всю ночь я хотел защитить их, но не мог придумать как. Четыре года страшной войны – на рассвете жизни, четыре года странной войны – на закате. А между ними – работа, работа, работа – на чужого дядю, жирующего за границей. Тёща так и не дождалась конца нашей гнусно-коммерческой войны, кончилась раньше её. А начиналось-то всё светло и празднично…

Русская весна…

Новороссия…

Вот бы сделать так, чтобы люди, как комары кровь, сосали деньги в брюхо. Насосал миллион, раздулся и лопнул, разбрызгивая купюры…

Ни войн тогда, ни бедности, ни беззвучно плачущих стариков…

Татьяна Столярова

ДОМОЙ

– Что ты молчишь и злишься, как дура?

Лера действительно от самого Донецка не произнесла ни слова. Не хотелось ей ничего говорить.

– Ты хоть представляешь, что тут начнётся вот-вот? И главное, смысла никакого! Куда им против армии!

Вдоль мариупольской трассы тянулись поля подсолнуха. Уже поникшие тяжёлые корзинки и тёмно-зелёные лопушистые листья…

«Вот, подсолнушки люди сажали… А придётся ли убирать?»

К Донецку стягивалась украинская армия.

– Ну ничего, психуй. Приедем, на работу пойдёшь, успокоишься. А к Новому году тут всё закончится, и вернёшься.

Лера сжала кулаки и сунула их за спину, чтобы не огреть ненароком Альку по затылку.

«Тише, тише! – скомандовала она себе. – На её машине едем!»

Если бы только машина! Жить предстояло тоже у подруги. После развода Алька благоденствовала с дочерью в трёхкомнатной квартире. И усиленно зазывала Леру к себе.

Дозвалась.

«Имела б я в виду такие гости».

До сих пор дамы тесно общались. Но теперь дружба грозила оборваться в любой момент.

Подсолнухи всё не заканчивались.

– Тебе жизнь дороже или ленточка георгиевская? Или папины ордена? Папочке на том свете легче станет, если ты досрочно с ним встретишься?

Подруга тоже заводилась – всё сильнее и сильнее. Сейчас Лера на неё смотреть не могла – не то что отвечать.

«Может, вернуться? Пока не поздно?»

Но, во-первых, работа, связанная с разъездами по области и регулярными визитами в Харьков, на глазах накрывалась медным тазом, а во-вторых, лицезрение зелёного вертолётика, по-хозяйски прошедшего над Южным вокзалом, оптимизма не вызвало.

Было это уже после взятия аэропорта украинским десантом. Лера ждала автобуса в Енакиево. И появился этот вертолётик. Низенько летел, вальяжно. Люди оцепенело застыли, задрав головы. Никто даже с места не сдвинулся, не попытался спрятаться в здании вокзала. Возможно, ещё не верили, что будет стрелять (хотя знали, что с таких же стрекозок поливали пулемётным огнём посёлок на Путиловке). А может быть, чувствовали, что бесполезно.

Стрелять не стали, презрительно развернулись и удалились. Как будто пригрозили: ждите-ждите…

– Вот, последний дыровский блокпост. Дальше украинские пойдут. Смотри, не ляпни там чего! А то сейчас молчишь, а где не надо, рот откроешь!

«Дыровский»!

Кулаки снова сжались.

Блокпост был основательный. Прямоугольное укрепление из бетонных блоков, с бойницами, обложенное мешками с песком. На обочине – пара шалашиков, костерок – еду, наверное, готовят.

Четверо ополченцев проверяли документы. Действовали споро, привычно, поэтому машин скопилось немного.

– Видишь, уже и очереди нет! Все, кто соображает, давно уехали. Только тебя надо месяц уговаривать!

«Выйти покурить, что ли?»

Обычно Лера курила очень редко. Под рюмочку, кофе, задушевную беседу. Пачка сигарет у неё жила два месяца. Но вот сейчас захотелось – до смерти просто!

Она выбралась из машины и закурила.

Алька выглянула, посмотрела косо, но ничего не сказала.

В поле на противоположной стороне, как раз напротив того места, где они остановились, торчал какой-то холмик, поросший кустарником. Непонятно было, сам он когда-то образовался или же был насыпан. Судя по размерам кустарника давно.

Лера смотрела на ополченцев. Она уже давно заметила, что при виде их успокаивается. С самого начала, встретив кого-нибудь в камуфляже на улице, непременно провожала взглядом. Небрежно закинутые за спины автоматы не пугали, наоборот – хотелось взять оружие в руки, взвесить, погладить, понюхать…

«Жалко, стрелять в своё время не научилась. Пошла бы сейчас добровольцем, и гори оно всё…»

Впрочем, можно обойтись и без стрельбы. Поварихой бы взяли – кашу стряпать.

Она подумала о том, что вот ещё минут пятнадцать пути – и своих она уже не увидит. Машину окружат люди в таком же камуфляже, но, скорее всего, в балаклавах, и взгляды у них будут сквозь эти дырки презрительные, начнут трясти багаж, отпускать грубости «мовою», ещё «сепаркой» обзовут…

Леру передёрнуло.

«Как я буду там с этим жить?»

– Отошли бы вы от машины. И вы, женщина, выходите.

Лера обернулась.

К Алькиной «тойоте» подошёл один из ополченцев.

«Ух ты! Какой мужик интересный!»

Лицо у ополченца было того типа, который Лере больше всего нравился – высокий лоб, выступающая челюсть, русые волосы и огромные светлые глаза. И борода – как у её с детства любимого артиста.

«Интересно, он дончанин?»

– А что? – Лера постаралась взглянуть на мужчину пококетливее. – Не положено?

– Не в этом дело. Укры уже несколько дней подряд неожиданно обстрел начинают. Мало ли что. Лучше от бензобака подальше быть.

– А вы давно воюете?

– С самого начала.

– А что ж на блокпосту? Я слышала, тут только новички дежурят!

– Это временно. Переформируют нас…

– Из Донецка?

– Макеевчанин.

«Уже хорошо!»

– Лерка, тебе говорят! – рявкнула Алька, выбираясь из машины. – Потом я виновата буду, если тебя пристрелят!

– Лера? – улыбнулся ополченец.

– Валерия.

– Очень приятно. А я… – мужчина внезапно замер, словно к чему-то прислушиваясь.

Откуда-то с запада донеслась пулемётная очередь. И тут же – звуки разрывов.

– Начали, вурдалаки, – сплюнул так и не успевший представиться ополченец. – От машины отойдите! – и ринулся куда-то вперёд.

Леру зазнобило.

«Какого чёрта я сюда попёрлась? – пискнул в ней маленький трусливый зверёк. – Дома ещё бабка надвое сказала, а здесь… Не хватало ещё в чистом поле сгинуть!»