Полная версия:

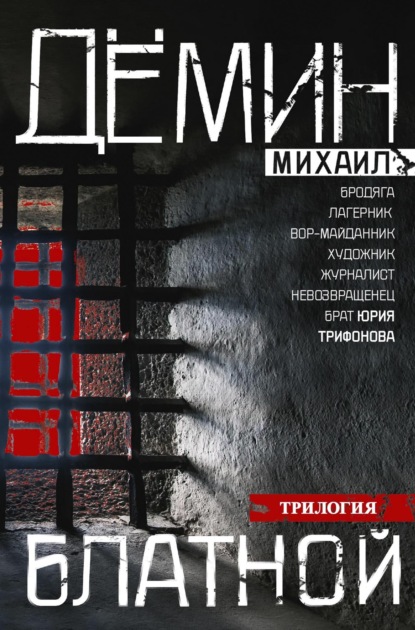

Блатной: Блатной. Таежный бродяга. Рыжий дьявол

Это, в общем, закономерно. Творчество требует сосредоточенности, отрешенности от быта, от суеты… А где еще сыщешь большую отрешенность, чем в карцере или в этапном эшелоне?!

Так было всегда. И теперь – на вагонных нарах – я курил, прислушиваясь к гулкому ритму колес, и бормотал про себя слова новой зреющей песни.

«Вот лежим мы сумрачно и немо, – бормотал я, – смотрим в зарешеченное небо. За окном вагона – дымный вечер. От любви далекий путь излечит! Крестный путь. Крутой и скорбный путь… В зябкой тьме, в грохочущем вагоне, ты навек о прошлом позабудь. От тоски беги, как от погони».

Слова вроде бы получались. Но песня эта все же вызревала трудно и медленно. Мысли были неровны, чувства смутны; на сей раз полностью отрешиться от быта я не мог. Шла война, и все вокруг было заражено и отравлено ею.

Имелись у меня и другие, более конкретные причины для беспокойства.

На Холодной Горе, расставаясь со мною, капитан Киреев сказал: «Гусь ушел. Можете спать спокойно». Что ж, я действительно спасся тогда от грозного врага! Но спокойного сна все-таки не было.

Дело в том, что у меня имелся еще один враг. И в чем-то он даже казался мне опаснее Гуся.

Опасней хотя бы потому, что находился рядом со мною, числился не врагом моим, а соратником, товарищем по партии, причем – старшим товарищем!

Вы, наверное, удивитесь, когда я его назову… Речь идет о Ленине.

Приземистый, лысый, с широким выпуклым лбом, он вполне оправдывал свою кличку – и не только благодаря внешним признакам. Он был на редкость сметлив и опытен. Знал назубок все наши порядки и правила. Убедительно и ловко выступал на общих сходках – толковищах. И считался «авторитетным». А звание это заслужить нелегко. И значит оно много. В сущности, это то же, что член ЦК.

Он давно уже настойчиво и, по-моему, беспричинно цеплялся ко мне; упорно называл меня интеллигентом, и слово это звучало в его устах как-то уж очень сомнительно, нехорошо… И разговаривал он со мною кривясь, с ухмылочкой, с недоброю хитрецой, как бы намекая на что-то, словно бы зная какую-то тайну…

Я все время ощущал его подозрительность, его скрытую враждебность. Ловил на себе косые, странные, испытующие взгляды. И это наполняло меня безотчетной тревогой.

Я чувствовал: добром это у нас не кончится. Нет, не кончится. Рано или поздно что-то стрясется, что-то должно будет произойти.

Глава 9

Кровяная пена

Этап был нелегким; он тянулся четырнадцать дней.

Эшелон наш миновал Центральную Россию, перевалил через Урал, проехал Читу и Хабаровск… Наконец он прибыл в бухту Ванина (на побережье Татарского пролива), и теперь мы поняли, куда нас гонят.

Ванинская пересылка была известна всему Дальнему Востоку; она являлась основной перевалочной базой Колымы!

Здесь прерывалась сухопутная трасса, кончалась «большая земля». Дальше – до самого Магадана – заключенных везли морем, в тесноте и смраде трюмных отсеков.

А пока нам было велено выгружаться… Конвой пересчитал зэков, выстроил и подвел к воротам пересылки.

Затем начальник конвоя ушел со списками на вахту; предстояла передача этапа местной администрации, а процедура эта – мы знали – долгая! Разминаясь, ежась от раннего холода, мы толпились возле зоны, разглядывали слонявшихся там людей. Сквозь колючую проволоку были видны темные их фигуры, очертания дальних бараков, гребни крыш, окрашенные зарей.

Внезапно толпа всколыхнулась, подернулась зыбью; невнятный ропот прошел по ней; так в непогоду начинает шуметь и тревожиться лес…

Проталкиваясь из задних рядов, появился Рыжий. Приблизился ко мне взъерошенный, с потемневшим лицом и сказал хрипловато:

– Тухлое наше дело, Чума. Зона-то ведь – сучья!

– Откуда ты знаешь? – спросил я быстро.

– Все точно! Ребята тут кое-кого распознали… Вроде бы и Гуся видели. – Он поежился, выкатывая глаза. – Так что жди приключений.

– Ай-ай-ай, – пробормотал стоящий неподалеку сутулый и сумрачный уркаган по прозвищу Леший. – Что ж теперь будет, а?

Я познакомился с Лешим в пути совсем недавно; его подсадили к нам в вагон на Урале, в Свердловске, и всю дорогу он помалкивал, угрюмо сторонился бесед. Теперь вдруг разговорился:

– Нам здесь быстро концы наведут. Это уж как пить дать… Не-ет, раз такое дело – в зону идти нельзя. Нипочем нельзя!

– Вот и Ленин то же самое говорит, – кивнул Рыжий.

– А сколько всего здесь блатных? – поинтересовался я.

– Хватает, – моргнул Рыжий, – эшелон большой – вагонов тридцать. И в каждом – рыл по пять, не менее того. Вот и считай.

– Да, это сила, – сказал Леший. – Тут уже начальству хошь не хошь, а придется призадуматься…

– Оно думать не любит, – возразили в толпе, – оно стрелять любит.

– Это вряд ли, – ответил Леший, помедлив. – Стрелять в открытую, на глазах у всей пересылки, на это они не осмелятся. Да и какой им прок? Мы ж не бунтуем! Будем проситься в карантин – он стоит отдельно, на отшибе.

Так и было решено. И когда заключенных стали наконец заводить в ворота – блатные сбились в кучу, уперлись и заявили, что в общую зону они не пойдут.

Конвой всполошился. Раскатисто и гулко ударила автоматная очередь. Кто-то из солдат решил, очевидно, припугнуть, нас, а может, сам испугался.

Стрелял он, однако, над головами, – ввысь, в зарю, в блистающий краешек солнца, встающего из-за проволочной ограды.

И тотчас же выстрелы смолкли. Леший оказался прав: учинять расправу принародно, на глазах у всей пересылки, охранники все-таки не осмелились.

– Ладно, черт с вами, – заявил после долгих переговоров начальник этапа. – Не хотите на общих основаниях, запрем в карантин. Но сначала надо пройти санобработку… Баня-то хоть вас, оглоедов, не пугает?

В баню мы отправились охотно. Поспешно разделись там, посрывали с себя пропотевшее и засаленное барахло и затем, запасшись у дежурного мылом, ринулись, топая и гогоча, в сырую, душную полутьму.

Странное зрелище представляли собою моющиеся зэки! Тела их были худы и белесы, лица, наоборот, черны… Резкий этот контраст производил впечатление чего-то нереального; словно бы здесь, в арестантской бане, собрались призраки. Костлявые призраки в темных масках…

Таким вот призраком был и я.

Сидя на лавке, я старательно мылся и сокрушенно ощупывал себя – худую свою грудь, крутые дуги ребер, впалый живот. Голодовка не прошла для меня даром. Она сделала свое дело, обглодала и напрочь высушила меня. А чего я, в сущности, добился? Уберегся от украинской сучни, зато попал к дальневосточной… И неизвестно еще, что ожидает нас, что нам здесь грозит?

– А что нам грозит? – услышал я вдруг чей-то голос. – Ну, есть здесь сучья кодла. Подумаешь! Нам ли ее бояться?

Слова эти прозвучали как бы в ответ на мои мысли. И я обернулся тотчас же.

У соседней лавки – в горячих клубах пара – сгрудилось несколько человек. Я различил среди них Рыжего (он и действительно был пламенно рыж, и с головы до пят осыпан густыми веснушками), увидел нежный профиль Девки и бугристую лысину Ленина.

Здесь же сидело двое незнакомых мне парней. Один из них, склоняясь над шайкой, намыливал голову, другой (тоже весь в мыле) курил, скрестив по-татарски ноги, жадно сосал отсыревший окурок и рассуждал басовито:

– Их много? Ну-к что ж. Нас тоже немало… Дай бог! – Скуластое, изрытое оспой лицо его покривилось в усмешке. – Чего ж это нам в карантине прятаться, под замком сидеть, как в тюрьме? Мы в карантинах еще насидимся.

– Нет, ребята, – проговорил, отфыркиваясь, другой – тот, что мылил голову, – как хотите, а я – за общую зону! Если будем держаться вместе, всей оравой…

– А почем ты знаешь, как там получится? – вздрагивающим голосом спросил его Ленин. – Растасуют нас по отдельным баракам – и все. И кранты. В первую же ночь передавят как кроликов!

– А-а-а, – отмахнулся Рябой и выплюнул окурок. – Больно уж вы пужливые!

– А ты, я вижу, храбрый, – зачастил, задергался Рыжий. – Только чем она пахнет, эта храбрость? Ох, Рябой, что-то ты крутишь…

Разговор этот, видимо, начался давно и сейчас доходил уже до крайнего накала; спорящие горячились, нервничали, перебивали друг друга.

Я не дослушал их, отвлекся. Подошла моя очередь брать кипяток, и я пошлепал к крану и долго стоял там, нацеживая воду. Она текла неровно, с перебоями, плюясь и обжигая руки.

Я стоял, пригнувшись, держа на весу тяжелую дубовую шайку. Неожиданно за спиной у меня послышалась глухая возня, торопливая и яростная ругань.

В следующую секунду я увидел Рябого. Он бежал, увертываясь от ударов, прорываясь к дверям.

Кто-то замахнулся на него сбоку, и он отшатнулся стремительно. И, поскользнувшись – с коротким сдавленным воплем, – рухнул навзничь на мокрый пол.

Падая, он, вероятно, повредил себе ногу. Приподнялся, попытался встать и не смог.

Появился Девка. Он улыбался, этот красавчик! На щеках его подрагивали ямочки, синие глаза были чисты и безмятежны… Выхватив из рук моих шайку (она была уже налита до половины), он шагнул к Рябому, сказал, пригибаясь:

– К сучне захотел? К своим?

И с маху, точным движением, плеснул в лицо его кипятком.

Я зажмурился, отворачиваясь. А когда открыл глаза – передо мною копошилась груда лоснящихся тел. Здесь я снова заметил Девку; он ударил упавшего ребром тяжелой шайки. И потом еще раз. И еще.

Люди словно бы остервенели, впали в странную истерику. Волна жестокого безумия захлестнула их… Захлестнула и тотчас же кончилась, сошла на нет.

Наступила тяжкая, давящая тишина.

И в этой тишине прозвучал задыхающийся, ломкий голос Рыжего:

– Конец…

– А тот, другой? – спросили его.

– Тоже, – ответил Рыжий. – Оба готовы… О гос-споди!

Толпа поредела, рассеялась по сторонам. Теснясь и толкаясь, люди ринулись в предбанник одеваться.

Стал виден Рябой. Он лежал недвижимо. Одна его рука была простерта к двери, другая – окоченелая и скорченная – прикрывала лицо. Из пробитого черепа сочилась кровь, смешивалась с мыльной пеной и окрашивала ее в радужные тона.

Вдруг мне почудилось, что Рябой шевельнулся… Но нет, он был мертв! Это шевелилась пена; она кипела и ползла, пузырясь, и опадала на пол багряными яркими хлопьями.

Глава 10

Марсианин

История эта наделала шуму, из Владивостокской прокуратуры прибыла специальная следственная комиссия. Было создано «Дело о групповом убийстве в бане». Троих ребят, принимавших участие в избиении, отправили закованными в наручники во внутреннюю тюрьму.

Каждому из них предстояло получить теперь «довесок» – новый дополнительный (и немалый) срок.

Все остальные попали вместо карантинной зоны в БУР (барак усиленного режима). По существу, это был самый обычный карцер. И уже чувствовал я, что карцеры будут теперь сопутствовать мне постоянно и вся моя лагерная жизнь пройдет отныне под этим знаком!

Вечером мы долго не спали с Лениным, толковали о случившемся.

– Как же это все-таки произошло? И главное – за что? – спросил я, с отвращением припоминая подробности убийства – шевелящиеся тела, кровяную радужную пену. – За что их? Неужели за одни только слова? За сомнения?

– Сам не пойму, – наморщился он задумчиво, собрал складками кожу на лбу. – В общем, если бы Рябой не побежал тогда, ничего бы и не было. Ну, поорали бы малость. Ну, может, дали бы разок по шее – эка важность! А он вдруг рванул к дверям… С этого и началось.

– Кошмар, – пробормотал я.

– Да уж конечно, – согласился он, позевывая. – Хорошего мало. Но с другой стороны, что Бог ни делает…

– Бога ты сюда не приплетай! – сказал я.

– Нельзя? – спросил он с юмором. – Ладно, не буду. Мне все едино – что Бог, что сатана! Я человек простой, необразованный. Да и вообще, дело не в том.

– А в чем же?

– Дело в том, что время сейчас особое, смутное… Война! – Он посмотрел на меня, сощурясь. – Верно я говорю, интеллигент?

– Н-ну, верно.

– Верно, – повторил он медленно. – Ну, а раз война – всякие сомнения уже пахнут предательством. Кто знает, что у этого Рябого было на уме? Ты знаешь?

– Нет. – Я пожал плечами. – Откуда?

– И я не знаю, – сказал он. – И никто. А сейчас самое главное – знать именно это! Знать, чем дышит человек, на что он годится, к кому можно без опаски повернуться спиной.

– Это, пожалуй, самое сложное, – возразил я. – Чем дышит человек? Поди разберись.

– Можно, – сказал Ленин, – можно и тут разобраться. Есть слова, есть поступки, по ним и надо судить. Вот, скажем, ты…

– А что – я? – мгновенно настораживаясь, спросил я. – Что?

Я все время чувствовал, что Ленин исподволь, но неуклонно добирается до меня. Кружит, делает петли… И круги эти постепенно сужаются.

– Что, собственно, можно сказать о моих поступках?

– Да, в общем, ничего существенного. Так только – мелочи. Взять хотя бы ту же баню… Ты как себя повел?

– Никак…

– В том-то и суть!

– Ну хорошо, – сказал я тогда, – а ты? Как ты себя повел?

– Так я – при чем? – удивленно развел он руками. – Я был в стороне.

– Ну а я рядом. И что же? Там было много народу. Кто успел – тот сделал. Я не успел.

– Вот-вот. Сделал Девка. А почему? Шайка с кипятком-то ведь была у тебя в руках!

– Так уж вышло. Девка подскочил, выхватил…

– Нет, голубок. Ты сам ему отдал! Я хоть и оказался в стороне, но все видел. – Ленин придвинулся, задышал мне в лицо. – Не осмелился, не рискнул плеснуть; предпочел, чтобы марались другие!

– К чему ты все это говоришь? – спросил я негромко. – Хочешь обвинить меня в чем-то? Давай!

– Обвинить пока трудновато, – усмехнулся он, – но подозрения – это правда – имеются.

– Так изложи их! – Я приподнялся, глядя в круглые его, ледяные глаза. – Изложи свою мысль, черт тебя возьми! В чем ты меня подозреваешь?

– В том, что ты не наш…

– Кто же я, по-твоему?

– Хрен тебя знает. Марсианин… Из другого мира! Не из блатного – во всяком случае!

– Эт-то еще надо доказать! – заявил я. – Сам знаешь: без уличающих фактов…

– Кое-какие уже есть, – сказал он, – да, кое-какие. – Ты вот говоришь, что твоя мать проститутка, а отец ростовский босяк. Правильно? Что ты вырос в притоне… Так?

Все это я действительно говорил когда-то. И не раз. И теперь мне пришлось согласиться с Лениным.

– Допустим, – сказал я, изучая его и готовясь к очередному подвоху.

– Тогда растолкуй – откуда эта начинка? Вся эта твоя образованность, интеллигентность – откуда они? Кто приучил тебя к книжкам, к сочинительству – отец-босяк? Или мать-проститутка? Культурный был у тебя притон…

Я растерялся на мгновение; слишком внезапно нанесен был этот удар! Однако молчать нельзя было. И, подавшись к нему, сказал:

– Почем ты знаешь, может быть, я гений! Вроде Максима Горького. Слышал о таком писателе? Он тоже вырос в притонах. Но даже если я и выдумал эти дурацкие притоны, что из этого?

– Если выдумал одно, вполне можешь и другое… Все остальное.

– В остальном ты ничего не можешь мне предъявить! Меня многие знают. Знают по делам, по свободе! Все эти домыслы – на песке. Доказать ты ничего не сможешь. А вот я, например, могу тебя публично обвинить в том, что ты специально работаешь на сучню – подкапываешься под честных урок, порочишь их, ослабляешь наши ряды.

– А ты ловок, – сказал он протяжно. – Да-а-а, ловок… Интересно было бы с тобой колупнуться всерьез.

– Ну что ж, – сказал я, – рискни.

– Рискну, – спокойно ответил он, – только не сейчас. Потом как-нибудь. Посмотрю еще на тебя. Поприглядываюсь.

* * *Ленин, в общем, угадал все точно. Я и в самом деле был Марсианином – был чужим здесь, пришедшим со стороны! Но ему я, конечно, не мог тогда признаться в этом…

Теперь наконец пришла пора оглянуться на прошлое. Впереди еще длинная водная дорога, многие сотни морских миль. Кораблю предстоит пройти Татарский пролив, затем – пролив Лаперуза. Миновать туманные берега Японии, скалистый и ветреный Сахалин. А потом – пересечь Охотское море, седое, мутное, дышащее осенней стужей.

Там корабль еще долго будет идти, поднимаясь к шестидесятой параллели, будет вздрагивать и скрипеть, зарываясь в пену, переваливаясь в соленых бурунах… И, воспользовавшись случаем, я хочу припомнить свое детство и юность и рассказать обо всем подробно.

Рассказать о том, как рухнула и распалась моя семья, как я начал бродяжничать. Как и с чего это все началось.

Часть вторая

Шторм над Россией

Глава 1

Подмосковье

Если лагерную мою жизнь проще всего изобразить графически – углем, черной тушью, – то детство и юность мои живописны, пестры, исполнены сочных бликов и ярких тонов.

Стоит только прикрыть глаза, на мгновение заслонить их ладонью, и тотчас же передо мной возникают подмосковные сосны – сквозная, синяя, прошивая солнцем хвоя, оранжевые стволы и белый песок…

Под шумящими этими соснами, в дачном поселке Кратово, прошли все мои ранние годы. Обширный наш поселок принадлежал Всероссийскому обществу старых большевиков и политкаторжан; здесь жили семьи участников революции, ветеранов подполья и героев Гражданской войны.

Одним из организаторов этого общества был мой отец – Евгений Андреевич Трифонов.

Я вижу его отчетливо, как живого. Вижу, как он улыбается, морща брови, поблескивая стеклышками пенсне; как грустит он и гневается (лицо его при этом твердеет, становится угловатым, словно бы вырубленным из камня). Вижу, как идет он по улицам поселка – размашисто, чуть косолапо, по-кавалерийски, плотно вбивая в пыль каблуки армейских сапог.

Кадровый офицер, он презирал штатскую одежду, все эти галстуки и пиджачки. Он всю жизнь носил военную форму. Только ее! И таким остался в моей памяти навечно: гимнастерка, орден Боевого Красного Знамени (у него был орден за номером 300), скрипучая портупея, кобура на ремне.

Поясной этот ремень – широкий, желтый, с металлической пряжкой, на которой поблескивала выпуклая звезда, – пожалуй, запомнился мне сильнее всего. Отец нередко сек им меня, наказывал за провинности: за разбитое из рогатки стекло, за костер, который я разложил в дровяном сарае, играя в индейцев…

Тщедушный, маленький, лопоухий, я уходил после порки, держась обеими руками за саднящий, ноющий зад; на нем еще долго потом багровел отпечаток пятиконечной звезды.

Я уходил, преисполненный горя и обиды… Но, впрочем, долго обижаться на отца не мог: он ведь учил меня за дело! И говорил, посмеиваясь:

– Провинился – терпи. Ты же казак! Терпи, атаманом будешь.

И еще он говорил:

– Вообще, не бойся битья. Не смей бояться. Помни – от этого не умирают.

И еще:

– Умей держать удар, принимай его без опаски. И уж если случится драка – не плачь, не беги. Отбивайся, как можешь. И самое главное, не бойся! Хитрить в схватке можно, трусить нельзя.

Он много так беседовал со мной и с братом моим Андреем, но чаще со мной. Может быть, потому, что мне чаще попадало…

– Чему ты учишь ребенка? – порою спрашивала его Ксеня; смуглолицая и хрупкая эта женщина заменяла нам мать. Она была хорошей мачехой, отнюдь не такой, о каких рассказывают в сказках. Она относилась к нам с заботой, жалела и воспитывала нас, как могла. – Разговоры о драках, о битье, по-моему, только портят малышей.

– Ничего, – отвечал отец, оглаживая ребром ладони рыжеватые свои, коротко подстриженные усы, – ничего! Когда-нибудь все это еще пригодится.

– Но когда? И почему? – удивлялась Ксеня. – Жизнь теперь, слава богу, тихая… Ты все меряешь своим прошлым, а оно, я уверена, не повторится! Поговорил бы лучше о книгах, о литературе.

– Что ж, – усмехался отец и легонько ладонью ворошил мои вихры, – можно и о литературе… Если сравнить ее с дракой, то возникает парадокс. Качества, необходимые в первом случае, абсолютно неуместны во втором; они как бы взаимно исключают друг друга. В драке нужны злость и хитрость, а в искусстве, в творчестве, наоборот, доброта.

С этим периодом совпадают первые мои стихотворные опыты… Стихи почему-то получались у меня тогда на удивление мрачные, исполненные пафоса и сатанинской гордыни.

Одно из стихотворений случайно попалось отцу на глаза; начиналось оно такими строками:

Я шел сюда, чтоб выше бытьВсех остальных людей,Я никогда не мог забытьТех, славы полных, дней.Подозрительно долго разглядывал отец мои каракули; я следил за его лицом. По мере чтения оно становилось все более жестким, угловатым… «Ну, будет порка!» – подумал я с беспокойством. Но нет, он не тронул меня. Он вообще ничего не сказал, отворотился, нахмурясь, и подошел к окну и так молчал какое-то время, жуя папиросу, барабаня пальцами по стеклу.

О чем он размышлял? Что его так огорчило? Может быть, странное, несколько параноическое направление моих мыслей?..

Мы с братом росли без матери; родители наши разошлись давно, в начале тридцатых годов. Мать вышла замуж за другого, жила где-то в Москве, и я ее плохо помню в этот период.

За годы, проведенные в Кратове, я видел мать всего лишь раза три; она приезжала к нам неожиданно, тайком от отца, и встречи наши были коротки и печальны.

Она приезжала не одна; ее сопровождал какой-то мужчина – молчаливый, высокий, причесанный на косой пробор.

Я смотрел на него, как смотрят на дерево – снизу вверх, запрокинув лицо. В этом ракурсе он казался мне непомерно большим и странно суженным наверху; громоздкое туловище, длинный пиджак и крошечная, гладко прилизанная голова…

– Шурик, – говорила мать, прижимаясь к нему, – не правда ли, прелестный пейзаж! Прямо левитановский. – Она улыбалась, и рот ее вздрагивал, и щеки блестели от слез. – Речка, сосны, смолистый воздух… Детям здесь хорошо.

Об этих ее посещениях отец узнавал от своих друзей (он обычно возвращался из Москвы вечером, с девятичасовой электричкой). Однажды я подслушал его разговор с соседом по даче, пожилым и грузным украинцем, работником военной прокуратуры.

– Была, говоришь? – спросил отец, тяжело облокачиваясь на штакетник. – С ним была, с этим?

– С ним, – кивнул сосед, помолчал, разжигая трубку, и потом вполголоса добавил: – Слушай, Женя, мы с тобой старые кореша; знаем друг друга с девятьсот пятого года, вместе каторгу отбывали, войну прошли – так?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Дёмин М. Блатной. Часть 4, гл. 2 «Судилище». Цитаты из произведений Дёмина даются по тексту из данного издания.

2

Майданник – вор, специализирующийся по кражам в поездах и вокзалах.

3

Дёмин М. Блатной. Часть 4, гл. 9 «Этап, этап, телячьи вагоны».

4

Софья Трифонова, 1935 г. р., в прошлом работник финансового сектора, сейчас живет в подмосковном городе Жуковский.

5

Трифонова Т. Долгая жизнь в России. М.: Собрание, 2008. С. 155.

6

Российское зарубежье во Франции (1919–2000). Биографический словарь: В 3 т. Т. 1. М.: Наука, 2008.

7

Трифонов Ю. Отблеск костра. М.: Советский писатель, 1966. С. 7–8.

8

В повести Ю. Трифонова «Исчезновение» его отец и дядя фигурируют под вымышленными именами: Валентин Трифонов – под именем Николай Баюков, Евгений Трифонов – под именем Михаил Баюков.

9

Трифонов Ю. Исчезновение. М.: АСТ, 2000. С. 170.

10

Валентин Трифонов также имел дочь от первого брака – Евгению Вахмистрову. Моя бабушка Евгения Лурье поддерживала с ней хорошие отношения. В семье их называли «Женя большая» и «Женя маленькая».

11

Трифонов Ю. Исчезновение. С. 313, 315.

12

Трифонов Ю. Исчезновение. С. 314.

13

Дёмин М. Блатной. Часть 2, гл. 2 «Беда».

14

Дёмин М. Блатной. Часть 2, гл. 2 «Беда».

15

Трифонов Ю. Исчезновение. С. 166–167.

16

Трифонов Ю. Серое небо, мачты и рыжая лошадь. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1987. С. 243–244.