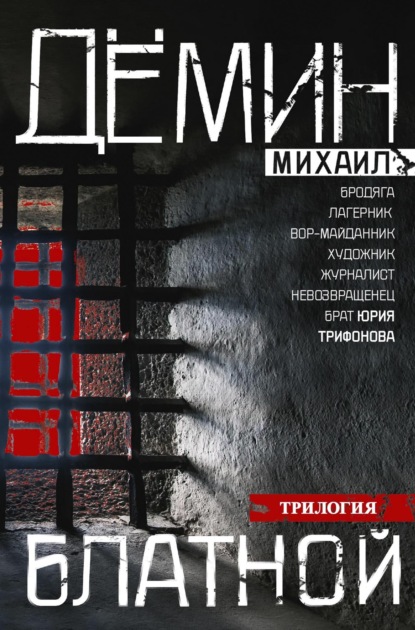

Полная версия:

Блатной: Блатной. Таежный бродяга. Рыжий дьявол

Холод тревоги вошел в меня; на секунду пресек дыхание, продрал ознобом по коже. Медленно, стараясь справиться с внезапным этим ознобом, шагнул я к двери, пригнулся, изготавливаясь.

На что я рассчитывал? Трудно сказать. Сил у меня уже не было никаких; была одна лишь отчаянная мысль: надо идти навстречу страху, надо драться. Драться до последнего!

За годы странствий я приобрел в этом некоторый опыт; кое-что усвоил из той науки, которая учит обороняться и умерщвлять. В свое время мне достались неплохие учителя! И теперь я припомнил уроки, полученные в бытность мою на Кавказе, и в Ростове, и в портовых притонах Одессы. И хотя я был слаб и немощен и вовсе не годился для схватки, я все же готовился к ней; как бы то ни было, думал я, легко они меня не возьмут. Нет, не возьмут. Не получат такого удовольствия.

Опасения мои, однако, оказались напрасными.

Волчок закрылся, щелкнув. Человек отошел от двери. Прошелестели шаги, где-то далеко, в конце коридора, метнулись гулкие голоса. И все опять затихло надолго.

Да, своей цели я достиг! На какое-то время обезопасил себя, но далось это мне нелегкой ценою… Самыми тяжкими и мучительными были первые четыре дня. В голодовке, между прочим, главное – выдержать именно этот начальный срок.

Я изнемогал от жажды (воду, по счастью, давали, но мало), рычал и корчился от рези в желудке; резь была пронзительная, сосущая, неотвязная… Затем ощущения начали постепенно притупляться, тускнеть; наступила сонливость, странная болезненная истома.

Теперь я подолгу лежал не двигаясь, смежив в забытьи глаза.

Во тьме (которой с исподу обложены веки) вспыхивали и дробились картины прошлого, обрывки пестрых видений; все они были связаны с едой – с томительными образами ее, густыми и сочными красками. И почему-то чаще и отчетливей всего мне вспоминались те случаи, когда я отказывался от возможности хорошо поесть, пренебрегал этим, брезговал…

Господи, какой же я был тогда дурак! Как мало ценил я все то, что даровала мне судьба.

Я увидел вновь дагестанский аул – небольшое селение, зажатое в тесном ущелье, в шершавых ладонях гор. Там мне довелось ночевать когда-то; дом, в котором я остановился, принадлежал местному барыге – спекулянту, скупщику краденого. Лукавый и хищный в делах, старик этот за столом оказался человеком весьма радушным. Он щедро угощал меня вином и мясом! На столе, загромождая его, дымилась молодая баранина, лежали хинкали (род кавказских пельменей), смачно лоснились куски ноздреватого, тающего курдючного сала.

Хозяин, грузный, распаренный, с багровым и рыхлым лицом, пожирал это сало, заедая его ломтиками баранины; мясо как бы заменяло ему хлеб.

Он откусывал от курдюка, прижмуривался сладко. Затем, посапывая и урча, вгрызался в баранью плоть. Белесый, смешанный с потом жир пузырился на его губах, лениво стекал по подбородку и застывал там, скапливаясь в складках дряблой кожи.

И, глядя на него, на сальные эти, студенистые складки, я почувствовал вдруг тяжелую дурноту. Стало тошно и нехорошо. Я отвернулся и поднялся, закуривая, отошел к окну. И больше уже не прикасался к еде.

Примерно то же было со мной и в Туркмении.

Память вылепила из тьмы очертания тополей, зыбкие заросли кустарника над плещущим арыком, глинобитную мазанку на краю кишлака.

В мазанке этой жил старый мой приятель, планакеш Измаил. (Планакешами называют на востоке курильщиков анаши; в здешних краях ее получают обычно из-за границы, с Памира.) В тот вечер, о котором идет речь, Измаил устраивал той – обильное пиршество в честь прибывших к нему афганских контрабандистов. Их было трое: молчаливые и смуглые, они сидели в глубине комнаты на коврах и пестрых подушках, жевали фрукты, тянули зеленый чай.

Я завернул сюда мимоходом, случайно, и вовсе не думал задерживаться, не имел времени, но задержался.

– Уедешь, – сказал Измаил, – обидишь! Не прощу! Оставайся, пожалуйста. Сейчас чай пьем, потом лепешки будем кушать – с медом, с маслом, с кислым молоком. Потом – пилав. Вай, какой пилав!

Он мигнул, улыбаясь. Сложил щепотью пальцы, поднес их к губам и чмокнул звучно и сладострастно:

– Такого пилава ты еще не пробовал, клянусь бородой пророка. Чуешь, как пахнет? Варится… Скоро готов будет… Нюхай, пожалуйста!

– Искушаешь ты меня, Измаил, – сказал я, принюхиваясь к запахам, витающим в доме, и ослабевая от них. – Меня ведь ребята ждут, сам знаешь. А конь у меня ненадежный, с запалом. Дай бог к утру поспеть!

– Поспеешь. – Он взмахнул рукавами халата. – В крайнем случае – своего коня дам.

– Ну, раз такое дело, – пробормотал я, – что ж, лады.

Я вышел во двор – в голубую, лунную, ветреную прохладу. Расседлал коня, задал ему корм. Потом воротился в дом; на этот раз я прошел через заднюю дверь и случайно попал на женскую половину.

Посторонним мужчинам входить сюда запрещено; на сей счет у мусульман имеются строгие правила (и, по-моему, вполне справедливые!). Я знал Азию. И потому, смутясь, поспешил ретироваться.

Но, уходя, я все же успел осмотреться – обшарил взглядом сокровенную эту обитель.

Тут было жарко и надымлено. Гремела посуда, мельтешили женские фигуры. В углу, возле печки, помещалась сухая горбоносая старуха (мать Измаила? старшая жена его?). Она сидела, привалясь к стене, широко и бесстыдно раздвинув ноги. Юбка ее была заворочена; из-под краешка нижней нечистой рубахи виднелись тощие, сморщенные, перевитые синими жилками ляжки.

Старуха выгребла из квашни комок густого вязкого теста, с маху шлепнула им о ляжку, старательно размяла его там, разгладила пятерней. И затем, изготовив лепешку, ловко швырнула ее на раскаленную шипящую сковороду.

«Господи, – содрогнулся я. – Вот так кухня! Под юбкой готовят… Каким же, в таком случае, должен быть хваленый их пилав?»

Я уехал тотчас же; сказал Измаилу, что спешу, что ждать, к сожалению, не могу никак – боюсь подвести друзей.

И долго еще потом преследовал меня тошнотворный этот образ старухи.

Сейчас я вспомнил о ней почти с умилением.

С каким наслаждением я съел бы здесь ее лепешки! Или, к примеру, «почесноченные» щи, те, которыми меня однажды пробовали угостить в Мордовии, в предместье Саранска.

Помнится, я сидел тогда в избе, за столом, накрытым к обеду. Хозяйка, разбитная, плотная, со свекольным румянцем на скулах, поставила передо мной тарелку огнедышащих щей. Придвинула солонку и хлеб. Потом спросила услужливо:

– Может, почесночить?

– Это как? – не понял я.

– Ну, чесночку сыпануть, а? У нас некоторые любят…

– Сыпани, милая, – согласился я, – сыпани. Я тоже люблю острое!

Все произошло мгновенно.

Очистив головку чеснока, она разгрызла ее, пожевала, шумно выплюнула в ладонь. И деловито почесночила мои щи, сыпанула туда всю горсть.

Я торопливо полез из-за стола, хватаясь за щеку, ссылаясь на зубную боль. Обед был испорчен вконец; я мысленно чертыхался, кляня хозяйку и эти ее дурацкие щи… А что, в сущности, произошло? Она ведь старалась, как могла, хотела угодить, проявила любезность. Почесночила от всей души!

Любезность эта, если вдуматься, мало чем отличается от среднеазиатской; от той, когда хозяин кормит гостя из собственных рук…

Съежившись в углу, на склизком бетоне, я лежал, вспоминая дороги страны. В какие только края не забрасывала меня судьба! И всюду я сталкивался со странностями местных обычаев и кухни.

На северо-востоке они, кстати сказать, еще более экзотичны, чем на юге.

У камчадалов и якутов, например, первым лакомством считается рыбий и тюлений жир. Желая оказать пришельцу особый почет, они жарко протапливают помещение. Настолько жарко, что приходится поневоле снимать одежду… Гость, таким образом, как бы чувствует себя в бане. В бане, насквозь пропитанной смрадом рыбьего жира!

Многие жители тайги с удовольствием пьют молоко, смешанное со свежей оленьей кровью. Напиток этот, помимо всего прочего, необычайно красив! Я не оценил его в свое время. Теперь, вспоминая былое, я подумал вдруг о том, что отсюда и возникло, вероятно, известное народное выражение: «Кровь с молоком».

Любопытно также первое мое знакомство с китайцами. Однажды мне случилось заехать с друзьями во Владивосток. Я жил там в «Шанхае» – так назывался знаменитый китайский припортовый район. В нем ютились воры, контрабандисты и проститутки. В нем торговали валютой, опиумом и чем угодно.

Дома в «Шанхае» тесно примыкали друг к другу; они составляли сплошную цепь построек, которая тянулась до самого побережья. Человек в «Шанхае» мог исчезнуть бесследно; зайдя в любой дом, он как бы растворялся… И затем возникал на окраине города, на берегу залива, иногда уже в качестве трупа.

В потаенном этом китайском мирке меня угощали весьма затейливыми блюдами!

Здесь были вареные собачьи головы. Были трепанги – особые морские черви, живущие в прибрежной тине. Были различные слизняки, а также деликатесы, приготовленные на змеином сале.

И все это я разглядывал, трогал руками и отказывался от обильной еды с вежливой, фарфоровой китайской улыбкой.

Подобные видения посещали меня беспрерывно. Они чередовались, словно кадры в кино. Иногда (особенно в предутренние часы) кадры эти начинали путаться, искажаться, наслаиваться один на другой.

Воспоминания туманились и смешивались с бессмыслицей снов.

Чудовищная, оголтелая жратва окружала меня по ночам! Мне мерещился ветер, пахнущий жиром и кровью. И песок был сыпуч и оранжев, как плов. И по сторонам, загораживая небо, вздымались груды теста, густые глыбы, вязкие оползни, дымящиеся, пропеченные солнцем хребты.

Передо мною словно бы прокручивалась бесконечная кинолента, странная, идущая на грани реальности и бреда.

Глава 7

«Можете спать спокойно»

На исходе восьмых суток меня навестил старший оперуполномоченный капитан Киреев.

Это был тот самый капитан, на которого ссылался Гусь во время недавнего разговора с коридорным, тот опер, о коем упоминалось в записке!

По существу, это был главный мой недруг – идейная опора сучни, один из вдохновителей начавшегося кровопролития.

Я сообразил все это сразу, едва лишь он, переступив порог камеры, назвал себя. И приподнялся тотчас же, с трудом преодолевая болезненную одурь, головокружение, поволоку сна.

Бред кончился. Наступила реальность. Капитан сказал доверительно:

– Ваше заявление мы прочли.

– Долго читали, – проговорил я медленно, как на морозе, шевеля занемевшим, запекшимся ртом.

– Ну-у, так уж вышло. – Он пожал плечами. – Были другие дела – поважней.

Он был строен, этот капитан, рыжеволос и свеж лицом. Это меня, признаться, удивило. Почему-то я воображал его иным – седым, в порочных старческих морщинах.

«Новое поколение, – подумал я, – бериевское племя! Эсэсовцы. Эти хуже всего! Пощады ждать от них не приходится. Фашизм всегда (и конечно же, не случайно!) опирается на таких вот – бойких, спортивных, молодых».

– Да, – повторил он, – были другие дела… Но вернемся к вашему заявлению. Кстати, зачем вам понадобилось расписываться кровью? Это ведь, согласитесь, дешевка. – Он поморщился. – Дурная мелодрама… Откуда вы ее, эту кровь, насосали?

– Я не насасывал, – возразил я. – У меня кровохарканье. Возможно, даже открытая форма туберкулеза.

Капитан приблизился ко мне, склонился, поигрывая бровью:

– А может, открытая форма страха? Давайте-ка начистоту…

– Но прежде, – сказал я, – закурим, а?

– Пожалуйста, пожалуйста!

Он раскрыл портсигар, протянул его широким жестом, предусмотрительно щелкнул зажигалкой. И потом, дав мне насладиться папиросой, сказал:

– Так вот, если уж начистоту. Вы рветесь в больницу из-за Гуся, не правда ли? Боитесь, что он выполнит угрозу, явится, будет вас гнуть…

«Гнуть» – вот как это у вас здесь называется, – подумал я, глядя в близкое его, холеное, хорошо упитанное лицо. – Уже успели, подлецы, свою терминологию создать».

– Признайтесь, – продолжал напирать капитан, – все ведь по этой причине?

– Причин много, – ответил я уклончиво. – Вы же читали заявление, знаете. Я болен…

– Знаю, – нетерпеливо перебил он меня, – да, да. Но я – о главном!

– Ну, допустим. И что же?

– А то, что бояться вам теперь нечего. Гусь ушел. Уже три дня как ушел.

– Что-о? – изумился я. – Куда?

– На этап.

– Куда?

– Ишь, как вы оживились, – пробормотал, посмеиваясь, капитан, – даже щеки порозовели.

Он помолчал, затем спросил небрежно:

– Вас интересует что – маршрут?

– Конечно.

– Тут я ничем помочь не могу. Не имею права… Да какая вам разница? Главное – ушел. На север! Так что можете спать спокойно.

– Спокойно? – протянул я с сомнением. – Вряд ли, гражданин начальничек. Ох вряд ли. Не дадите вы мне покоя! Один ушел – придет другой… Где у меня гарантия?

– Гарантия – мое слово, – веско выговорил он. – А оно, поверьте, надежное. Но и вы, в свою очередь, тоже должны мне кое-что гарантировать.

– Что же именно?

– Прежде всего – немедленное прекращение голодовки. – Он сказал это с расстановкой, отделяя и чеканя слова. – Не-мед-лен-ное! И кроме того, чтоб все было тихо, без шороха, без демонстраций.

Каким-то темным чутьем, арестантским звериным инстинктом я уловил его скрытую растерянность, странную слабину… Он хочет, чтоб все было тихо, – именно этого! Но почему? Почему?

– Вы говорите: без шороха, – сказал я, помедлив. – Однако он уже начался.

– Так вот, кончайте, – заявил капитан. – Иначе примем меры. Начнем кормить принудительно, через кишку. Знаете, как это делается? То-то… Да к тому же еще и статью припаяем. – В голосе его звякнул металл. – Второй срок дадим – за провокацию…

– Ну, положим, провокациями занимаетесь вы, а не я! – Я почувствовал на мгновение, как закипает и поднимается во мне горячая волна ненависти. – Имейте в виду, если понадобится, я тоже приму свои меры.

– Свои? – Он прищурился. – Меры? Любопытно… Что вы можете сделать?

– Буду писать! Обращусь в прокуратуру, в Верховный Совет, к самому министру, наконец. Расскажу обо всем, что вы здесь творите.

– Ты думаешь, скотина, – сказал, поджимая губы, Киреев (наконец-то он заговорил истинным своим языком!), – думаешь, это тебе поможет?

– Не знаю. Может быть, и не поможет, не важно, – отмахнулся я. – Но вам повредит, это уж точно!

Во время этого разговора я сидел на полу, прислонясь плечом к сырому бетону стены. Капитан стоял надо мной пригнувшись, упираясь ладонями в расставленные колени… Теперь он распрямился и как-то подобрался весь, потускнел лицом.

И, вглядываясь в него, я понял: я прав! Я угадал верно! Они оплошали, что-то сделали не так… С этим, без сомнения, и связан отъезд Гуся. Ну конечно – с этим! Он же все время жаждал крови. И получил ее в конце концов. И очевидно, перестарался, переборщил; искалечил кого-нибудь или угробил, скорее всего – угробил! И может быть, даже не одного. А здесь ведь не северный концлагерь! Мертвеца в тюрьме не оформишь по классическому стандарту: «Убит при попытке к бегству во время вывода на работу…»

Да и вообще начальство – высшее начальство – не любит таких непредусмотренных смертей; советский арестант по идее должен трудиться, вкалывать, строить социализм!

– Лучше уж вы не стращайте меня, – сказал я, – не стоит, гражданин начальничек.

– Я не стращаю, – процедил он угрюмо. – Я к тебе по-доброму пришел. А ты, я вижу, залупаешься… С-смотри!

Так мы долго с ним толковали. Однако я чувствовал – рано или поздно мне все равно придется уступить и смириться; пора было кончать изнурительную эту голодовку.

Возбуждение спало, сменилось слабостью и тошнотой, и я погодя сказал, гася истлевший окурок:

– В общем, вы хотите, чтоб было тихо? Что ж, если переведете меня в больницу…

– Переведем, – сказал капитан. – Сделаем! Но… обещаешь?

– Да.

– Ну вот и порядок.

Он снова стал прежним – добродушным, вежливым.

– Все как надо сделаем! Отлеживайтесь, поправляйтесь. Только учтите: долго лежать не придется. Через три дня – этап… Надеюсь, вы обойдетесь без эксцессов?

– Да уж можете быть уверены, – я усмехнулся слабо, – застревать у вас тут я не намерен.

Междоусобная война, развязанная на харьковской пересылке, оказалась столь яростной и жестокой, что поначалу ошеломила самих чекистов, особенно местных. На какое-то время тюремная администрация растерялась, испугалась ответственности. Именно тогда и явился ко мне оперуполномоченный. В случае скандала я мог бы быть свидетелем весьма опасным: необходимо было избавиться от меня, как можно быстрее спровадить на этап. А сделать это Киреев мог только в том случае, если я сниму голодовку и заявлю, что здоров.

Сомнения администрации продолжались, впрочем, недолго. Вскоре после описываемых здесь событий из Москвы поступили соответствующие инструкции, специальные приказы Берии – и все встало на свое место! Чудовищная наша резня обрела как бы законные рамки. Стихия вошла в берега.

Случилось это, по счастью, уже после того, как я покинул тюрьму. Задержись я в Харькове еще хотя бы недели на две – и мне бы, пожалуй, уже не спастись, не выбраться оттуда живым!

Глава 8

Крестный путь

Я покинул тюрьму августовской ночью – в поздний час, накануне зари. Стояла пора звездопада, и небо было блескучим и зыбким. Высоко, в синеве, бесшумно вспыхивали и косо рушились звезды. Они летели над сонной землей, над громадой города, над нестройной толпой заключенных, уныло бредущих к эшелону.

Существует поверье: увидев падучую звезду – загадай желание. И если сделаешь это быстро, покуда она не погасла, желание исполнится… Я вспомнил об этом в тот момент, когда нас пересчитывали, загоняя в вагоны (вагоны были не столыпинские, а товарные, «телячьи» – и это являлось верным признаком того, что этап предстоит неблизкий!), и с тоской и с надеждой вгляделся в небо. Вгляделся в небо и мысленно воззвал к нему.

Молитвы зэков, как правило, просты. Желания их незатейливы. В этот час, под косыми струями звездопада, все мы загадывали одно и то же, мечтали, в сущности, об одном: чтобы выдержать этот этап, уцелеть и остаться здоровым; чтоб фортуна послала легкую долю и сносную жизнь в той далекой стране, что зовется Система ГУЛАГа.

Дороги, идущие туда, не указаны в путеводителях, но заключенные знают их. Они знают: этап – не просто далекий путь. Это путь погибельный и жестокий; крестный путь, уводящий в другую жизнь, к иным пределам.

И, шагая по шаткому трапу, подгоняемый молотком конвоя, и потом, размещаясь в темном чреве вагона, каждый из зэков думал, томясь: «Господи! Упаси! Упаси, Господи, от беды – от урановых рудников Норильска, от торфяных болот Мордовии, от мокрых шахт и заснеженных приисков Колымы».

За время моей голодовки, как выяснилось, кое-кого из «Индии» успели уже разогнать по этапам: ушли на восток и мои партнеры – Цыган и Резаный, – и больше я не встречал их никогда. Не встречал и не слышал о них. Куда занесла их нелегкая? Что с ними сталось? Дождались ли они свободы или, может быть, где-то навек упокоились, сгинули без следа? Сибирь велика и сурова и насчитывает немало гиблых мест…

Из числа старых знакомцев встретились мне здесь только трое: Рыжий, Ленин и еще один, по кличке Девка – молодой, синеглазый, с ангельским лицом. Он сидел за мокрое дело – за убийство – и был приговорен к двадцати годам, но это его, казалось, ничуть не заботило. Растянувшись на нарах, заложив за голову руки, он обычно спал – спал крепко и подолгу. А когда пробуждался, лениво мурлыкал сентиментальные песенки. Ленин и Рыжий с утра до вечера резались в карты, а я сочинял стихи.

Вернее – не стихи. До серьезной поэзии я еще не дорос в ту пору, да и, в общем-то, весьма мало думал о ней.

Меня прельщали воровские песни, блатная музыка, надрывный и сочный арестантский фольклор.

Он имеет прочные традиции и глубокие социальные корни. В нем отражена жизнь уголовного мира, дана история советских тюрем и лагерей, по сути дела, вся история нынешней России!

История эта начинается с Соловков.

Первый крупный концентрационный лагерь возник в начале двадцатых годов на Соловецких островах… Расположенный в Белом море, архипелаг этот принадлежал знаменитому древнему монастырю. Затем монахов потеснили; на острова свезли заключенных, в монастырских кельях разместилось лагерное начальство.

О Соловках сложено в народе множество песен. «Завезли нас в края отдаленные, – повествуется в одной из них, – где болота да водная ширь. За вину, уж давно искупленную, заключали в былой монастырь».

«За вину, уж давно искупленную…» – эта строка не случайна! Возникновение первого всероссийского концлагеря совпало с первыми «изоляциями» – так на заре советской власти именовались повальные, массовые репрессии, периодически потрясавшие всю страну. Законодательство тех лет предусматривало возможность уголовной ответственности для лиц, не совершивших никакого конкретного преступления, но, как сказано в уложении о наказаниях, «представляющих общественную опасность по своей прошлой деятельности».

Под эту рубрику, естественно, подпадало множество разного рода людей… И конечно же – блатные! Во время таких изоляций их брали беспричинно и не считаясь ни с чем. Арестовывали даже тех, кто пытался завязать – отойти от преступной жизни…

Все это также нашло отражение в песнях.

Вот как поется об этом в Одессе: «Гром прогремел. Золяция идеть. Губернский розыск рассылаеть телеграммы. Что вся Одесса переполнута ворами. Сплошь преступный илимент. Настал критический момент!»

В конце двадцатых годов на Соловках вспыхнул бунт – был совершен грандиозный групповой побег. На рыбных промыслах, доставшихся лагерю по наследству от монахов, было захвачено несколько парусных ботов; восставшие ушли в море, пересекли демаркационную линию и высадились в Норвегии.

Отчаянный их побег окончился, к сожалению, плачевно. Норвежцы отказали беглецам в убежище и всех поголовно выдали советским властям!

Случай этот тем не менее встревожил правительство. Соловки показались местом ненадежным, расположенным слишком близко от западных границ. Лагерь понемногу начали расформировывать – перебрасывать людей в другие края. Большинство заключенных попало на строительство Беломорско-Балтийского канала.

Беломорская трасса протянулась на многие сотни верст – по завалам и топям Карелии. Это был страшный лагерь! В памяти арестантов и в их фольклоре навсегда сохранились такие участки стройки, как Войта и Медвежьегорск. «А на канале есть Медведь-Гора. Сколько там пропавшего ворья! На пеньки нас становили, раздевали, дрыном били, хоронили с ночи до утра…»

Таково было начало! Все это – первые изоляции и лагеря – явилось своеобразной репетицией, пробой сил, начальной школой террора…

И вскоре по всей республике, а в основном у дальних окраин материка, образовались гигантские лагерные управления. Потаенные княжества чекистов, бесчисленные Штаты зловещей страны ГУЛАГ.

Наиболее крупным из них был Дальстрой – в него входила часть Якутии, Колыма, Чукотка. Территория его во много раз превышала Европу.

И больше всего песен посвящено ему, Дальстрою, особенно Колыме! «Клубился над морем туман. Вскипала волна штормовая. Вставал впереди Магадан – столица Колымского края». Песня эта, бесспорно, лучшее из того, что создано на данную тему. Здесь чувствуется точный вкус и немалое мастерство.

Лагерные эти мотивы, однако, не исчерпывают всего многообразия фольклора – далеко нет. Помимо тюремной и каторжной лирики (в сущности, это плач по свободе!) существует также лирика бродяжья, скитальческая, подлинно блатная. Немалое место занимает здесь изображение воровского быта и самого ремесла.

Произведения как бы делятся по профессиональным признакам… Существуют песни майданников – поездных воров, баллады взломщиков сейфов и касс – медвежатников, частушки карманников-ширмачей и романсы убийц.

«Сколько я за жизнь за свою одинокую, – поется в одном таком романсе, – сколько я душ загубил! Кто ж виноват, что тебя, черноокую, крепче, чем жизнь, полюбил».

Столь же колоритны и выразительны куплеты карманников. В некоторых из них звучит веселое озорство. Вот, например, строки, обращенные к фраеру, у которого похитили кошелек: «Так тебе и надо, не будь же ты болван. Не ходи ты по базару наблюдать аэроплан!» Другие преисполнены скорбного лиризма: «Девушек любить – с деньгами надо быть. И я выбрал путь себе опасный».

Не менее разнообразен и репертуар майданников; тут воспеваются поезда, вокзалы, просторы родины. «Летит паровоз по зеленым просторам. Летит он неведомо куда… Назвался, мальчишка, я жуликом и вором и с волей распростился навсегда».

Я увлекся фольклором давно и успел попробовать себя во всех жанрах. Но сильнее всего привлекала меня поэзия дорог и скитаний.

Профессия майданника, пожалуй, романтичнее всех прочих; именно с ней я был связан на воле. И благодаря этому успел объездить – из края в край – всю нашу страну. И этой теме посвящено большинство моих сочинений… Кстати сказать, почти все они созданы были в заключении – в этапе, в пути, в часы томительного и вынужденного бездействия, или в штрафных изоляторах, или же в тиши арестантских больниц.