Полная версия:

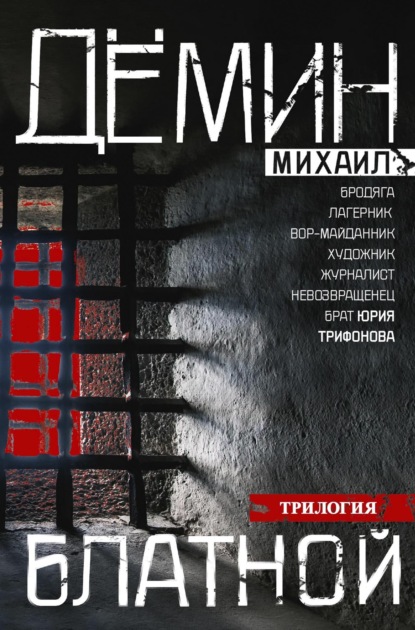

Блатной: Блатной. Таежный бродяга. Рыжий дьявол

Георгия в семье все любили. В рассказе «Серое небо…» Юрий Трифонов написал: «…и была какая-то другая сила, заставлявшая меня его любить». Вторая жена Трифонова, Алла Павловна Пастухова, на мой вопрос, любил ли отец Гошку, отвечала: «Любил в той мере, в какой был на это способен». При этом они относились друг к другу несколько ревниво. Юрий был более успешным, правда отчасти благодаря матери, бабушке и наставникам из литинститута, тогда как Георгий всего добился сам, без чьей-либо поддержки. Он и образование получал не дома, а в тюремной камере, стихи писал на лесоповале. Юрия восхищала авантюрность и раскованность Гошки, его дар рассказчика, которым сам не обладал.

Моя тетя Татьяна – строгая, немногословная, не показывавшая своих эмоций женщина, характером похожая на свою «железную» бабушку Словатинскую, – всегда светлела лицом, когда речь заходила об ее двоюродном брате, и была готова оказать ему любую услугу. Именно она встречалась с женой Георгия Майей, чтобы помочь в заочном расторжении их брака в Москве. Ей принадлежала оценка литературного труда Юрия и Георгия Трифоновых: «Оба писали прекрасно. Но Юрий был профессионалом, а Гошка – любителем». Надо иметь в виду, что Татьяна всегда ставила своего брата выше других современных писателей.

Однако положиться на Георгия было трудно. Он легко давал обещания, но редко их выполнял. Чего стоили его уверения, что он привезет из Сибири и оденет в меха – соболя, песца, лисы, куницы – всю женскую половину семьи Трифоновых! Конечно, дело до этого никогда не доходило. Он мог обмануть, мог даже и украсть, что отражено в повестях Трифонова. Но в семье его все равно любили. Младшая сестра Сонечка так мне и сказала: «Как же можно было его не любить?» И добавила: «Он никогда никого ни о чем не просил, но и сам никому ничего не делал».

Георгий растрогал меня после смерти мамы, подарив лично мне огромную раковину со старинной камеей. Возможно, эта камея была дореволюционной и принадлежала его матери – «маркизе» Лике. Своим подарком он выразил свое участие, я это запомнила. А после первой поездки в Париж он просто завалил меня дарами – вещами своей племянницы, дочери Пуппи. Привез он мне и ее фото, на котором она выглядела настоящей красавицей с голубыми глазами и длинными русыми волосами. Как русалка Марины Влади. Я понадеялась, что теперь так всегда и будет.

«Куда пускают по выбору»В 1960-х годах Советский Союз разрешил своим гражданам навещать родственников за рубежом. Лика, посетив сестру в Париже, договорилась с ней, что та пригласит и Георгия, как племянника. Осенью 1967 года Георгий отправился во Францию, откуда вернулся под Новый год. 6 января 1968 года Трифонов написал своему другу драматургу А. Гладкову:

«…31 декабря вернулся мой братец Гошка из Парижа, где пробыл 3 месяца. Надо быть Гошкой, чтобы так прекрасно распорядиться таким огромным сроком. Он говорит, что Парижа по-настоящему не видел, а провел все эти дни среди русских „бывших“ эмигрантов. Каждый вечер в кабаках. Приехал худой, больной, измученный. Говорит, что поругался с родственниками, бывшими монархистами, кадетами, черносотенцами и пр. Говорит, что все донские русские в Париже – страшные антисемиты. Только он и слышал: „жиды“, „жиды“. Там есть музей „казачья лейб-гвардия“, куда пускают по выбору. Наш консул сказал с сожалением Гошке – „нам туда пути нет“. Гошку пустили, так как там висят портреты его предков со стороны матери – Денисовых-Орловых. Старичок, генерал Позднышев, давал объяснения. (Генералом стал в Париже, у Деникина был не то капитан, не то полковник.) Рассказывает Гошка удивительно много интересного. Его тетка, содержательница бистро с русской водкой и закуской, и ее дочь – Гошкина кузина – читали и воспитывались на произведениях Растопчиной и Краснова (Хемингуэя, например, ни та, ни другая не читали, о современных русских писателях не знают).

Юрий Трифонов и Михаил Дёмин. Москва, 1960-е гг.

Трижды встречался Гоша с Б. Зайцевым. Тот подарил ему книгу. Словом, в руках у моего брата – клад! Но он, черт дурной, ничего не напишет. А ведь можно было бы какую книжищу отгрохать: от 1918 года, Новочеркасск, Деникин, Ростов, Думенко, Буденный, бегство, Париж, жиды, тоска, нищенство, война, немцы, умирающие генералы, офранцуженные дети, бистро, всеобщее забвение… В гостях у Гошкиных родственников собралась следующая компания: граф Шувалов, князь Андроников, княгиня Голицына и т. п. публика. Гошка говорил, что он их перевоспитывал. Кое-что он рассказал о похищении Кутепова.

– А ихний папаша был на стороне красных… – щелкнув каблуками, доложил старичку Позднышеву другой старичок, в меньшем чине…

Боюсь, что все эти рассказы так и сгинут за столиками в ЦДЛ.

Плохо, что Гошка вдребезги разругался со своей теткой, уезжая…»[37].

В своем дневнике, мне было тогда шестнадцать лет, я тоже отразила это событие:

«31.12.1967

Вчера должен был приехать из Парижа Гошка. Папа с Майей поехали в Шереметьево. Ждали до часу ночи. Самолет застрял в Ленинграде. Приехал сегодня утром из Ленинграда на поезде в то время, как Майя поехала встречать его на аэродром. Приехал с флюсом. Папа с ним разговаривал по телефону. Сказал, что очень устал, ничего не успел посмотреть, перессорился со всеми русскими (они – антисемиты). Я тете Жене (Евгении Вахмистровой. – О. Т.) рассказывала, она хохотала».

Позже выяснилось, что Георгий делал всем «голубые глаза». На самом деле он завел в Париже интрижку с кузиной Пуппи по линии тетки, пригласившей его во Францию. Пуппи была разведенной, одного с ним возраста, имела дочь. Они договорились, что вскоре он опять приедет во Францию и останется с ней. Но об этом Георгий не сказал никому ни слова – ни брату, ни жене с приемной дочкой, ни друзьям. Наоборот: «вдребезги разругался со своей теткой, уезжая», «поругался с родственниками, бывшими монархистами, кадетами, черносотенцами», рассказывал, «что он их перевоспитывал», то есть показал себя политически грамотным, морально устойчивым, как и подобало советскому писателю. Тем не менее Юрий Трифонов отметил в дневнике:

«…Гошка нашел клад, а рассказывает о кабаках, о бл…ях. Иногда смешные истории… Гошка – худой, бледный, измученный, и какая-то затаенность. Готовность к прыжку. Мне знакома эта уголовная затаенность в нем»[38].

Куняев, друживший с Дёминым, тоже отметил перемену, происшедшую с ним после поездки в Париж:

«С помощью Юрия Трифонова, поручившегося за него, Мишаня съездил во Францию. Вернулся каким-то другим: обалдевшим, молчаливым, замкнутым. Через год-два поехал к кузине во второй раз… и не вернулся! Это, пожалуй, был первый „невозвращенец“ из писательского клана»[39].

Вторая супруга Юрия Трифонова Алла Пастухова, редактор серии «Пламенные революционеры» «Политиздата», рассказывала мне, что вскоре после приезда Георгия из Парижа к нему в Москву приезжала Пуппи. Юрий Трифонов пригласил всех в ресторан «Арагви». Ничего не подозревающая Майя, жена Георгия, пыталась во всем подражать модной француженке. Вообще Георгий Алле не нравился: имел блатные манеры, был слишком развязен, сразу переходил на «ты», ко всем мужчинам обращался «старик». При этом она сразу догадалась, что у Георгия и Пуппи завязались отношения. Своими наблюдениями она поделилась с Трифоновым, но отец ей не поверил. Однако она оказалась права.

Через несколько месяцев Георгий снова собрался во Францию. При посредничестве Аллы он договорился с «Политиздатом», что напишет книгу о парижском периоде эмиграции Ленина, а по рекомендации Юрия взял писательскую командировку для сбора материала. В конце 1968 года, когда мы были на даче в Красной Пахре, по «вражеским голосам» объявили, что писатель Юрий Трифонов попросил политического убежища во Франции. (Как известно, Георгий и Юрий – одно и то же имя, поэтому неудивительно, что западные радиостанции их перепутали.) Помню, какой возник переполох. Хотя после ввода войск в Чехословакию в августе 1968 года Георгий часто повторял: «Здесь нечем дышать», никто не предполагал, что дело зайдет так далеко. И вообще к этому никто не был готов, так как до Дёмина «писателей-невозвращенцев» не было. Особенно досталось моему отцу, давшему за него поручительство. Его вызывали в инстанции, аннулировали уже согласованные заграничные командировки и сделали «невыездным»:

«В конце 1968 года Г.Е. Трифонов, двоюродный брат Ю. Трифонова, находясь в туристической поездке во Франции, принял решение не возвращаться на родину. Немедленно последовала реакция КГБ. Его (Трифонова. – О. Т.) не пустили за границу, на международные спортивные соревнования».

В. Кардин: «После 1956 года анкетная дискриминация выглядела особо изощренным издевательством, Ю. Трифонову надлежало теперь отвечать не за отца, но за двоюродного брата. Приятели успокаивали, как умели, уверяли: через год-другой пустят…»[40]

Отъезд Георгия явился для Трифонова вторым тяжелым ударом после смерти жены Нины Нелиной в 1966 году. Они с Георгием хорошо понимали друг друга, у них было общее детство, они одновременно потеряли отцов, пережили общую трагедию. Трифонов всегда старался ему помочь, а тот уехал, не простившись, не сказав ни слова, как бы «воткнул нож в спину». К тому же отец понимал, что, скорее всего, они больше никогда не увидятся. Для него это была большая потеря. Кроме того, Георгий крепко подвел его с Аллой. Конечно, жена Дёмина Майя испытала еще больший шок. Похожие чувства разделяли и друзья. Куняев написал: «Я переживал утрату Мишани, как личную драму».

В апреле 1970 года Трифонова все-таки послали в Монголию, возможно полагая, что там уж он точно не захочет остаться. Помню, отец, усмехаясь, вручил мне по возвращении привезенные оттуда махровые полотенца, которые тогда были у нас в дефиците. И написал о Монголии рассказ «Ветер» (1970). Когда писал, видимо, думал о Гошке, ведь тот однажды самовольно отправился в Монголию из Тувы. Георгием была навеяна атмосфера рассказа: герой задыхался в пустыне, ему не хватало воздуха, он пил валидол (вспоминались слова Гошки: «Здесь нечем дышать»). В конце рассказа старый монгол говорит многозначительно: «Здесь недостаток кислорода. Сначала все задыхаются, а потом привыкают»[41].

Мне всегда обидно, когда Дёмина воспринимают только как «писателя-невозвращенца». Прежде всего, он человек трагической судьбы, с юности живший под дамокловым мечом, опасаясь ареста в любой момент. Однажды осознав, что его имя включено в «черный список» и за ним повсюду следует объемистое досье, он нигде не чувствовал себя в безопасности. Поэтому желание эмигрировать возникло у Дёмина давно. У него было несколько возможностей, но его удерживала мечта стать писателем, кажущаяся осуществимой только в России:

«Вот уже третий раз в жизни вставала передо мною проблема бегства, проблема эмиграции. Судьба упорно и повсюду подсовывала мне этот шанс! Она как бы искушала меня… Впервые это произошло давно, во Львове, у западных границ отечества. Затем – в сибирской тайге, у монгольских рубежей. И вот теперь – опять. И тоже у границы, на самой крайней, восточной точке Азиатского континента. Я пересек – из края в край – всю свою страну (а это, как-никак, одна шестая часть света!). И много перемен случилось за истекшие годы, а проблема бегства так и осталась – мучительной, трудной, больной… И всякий раз, сталкиваясь с ней, я безотчетно колебался, и в самый последний момент – отказывался, выходил из игры.

Сейчас я, наконец, сумел полностью разобраться в внутренних своих противоречиях. Конечно, мне очень хотелось увидеть мир, пошляться по планете! Но беда в том, что все варианты, предлагаемые мне, не были „чистыми“. Старый мой приятель, Копченый (помните его?), был политический авантюрист, а Стась – авантюрист полууголовный. Первый имел дело со всякими разведками, второй же – с браконьерами и контрабандистами… А я не желал „нечистых“ путей! Я действительно устал от дерьма. Ну, а для новых, других путей сам еще был не вполне пригоден… Мне еще предстояло найти себя. Сделать себя! И осуществить это я, конечно же, мог только здесь, на суровой своей земле. На родине.

На родине, которая, кстати, никогда не была ко мне добра. Которая вечно меня отвергала, преследовала и, в общем, сама принуждала к бегству, толкала – прочь, за рубеж…»[42].

В конце концов, именно мать Лика подтолкнула его к отъезду, помогла Дёмину выполнить задуманное, договорившись с сестрой о приглашении во Францию. Не обязательно, что детали были с ней обговорены, но давний план Дёмина реализовался. При этом остались и некоторые вопросы.

Как мог в советское время человек с криминальной биографией получить разрешение на выезд за рубеж, к тому же в капиталистическую страну – да еще дважды в одну и ту же в течение одного года?

Почему Дёмин вернулся из первой поездки, если хотел эмигрировать? Зачем нужно было сложно организовывать повторный выезд с вовлечением кузена, его жены, «Политиздата» и Союза писателей? И почему в автобиографических произведениях Дёмин писал, что остался во Франции сразу после первой поездки, навещая родственников как турист (в частности, в эпилоге «Рыжего дьявола»)?

С какой стати Дёмин, навещавший в Париже родственницу-политэмигрантку, вел с консулом доверительные беседы о посещении закрытых белогвардейских клубов, когда тот посетовал «нам туда пути нет»? Как осмелился советский турист, впервые попавший за границу, обсуждать свои нежелательные контакты с аккредитованным дипломатом?

В свои романы (прежде всего «Рыжий дьявол»), написанные на Западе, Дёмин вставил множество своих очерков из сибирских газет. Вряд ли эти периферийные многотиражки поступали во французские библиотеки, и вряд ли оскорбленная жена стала бы с риском для себя пересылать их в Париж. Или Дёмин вывез архив с собой? Тогда каким образом? И не за ним ли он вернулся в Москву из первой поездки?

«Живу я на дурацком Западе»Жизнь Георгия на Западе складывалась не совсем гладко. Зарабатывал он нерегулярно, хотя ему удалось написать и напечатать автобиографическую трилогию «Блатной», «Таежный бродяга» и «Рыжий дьявол», впоследствии переведенную на несколько языков. Первые годы он работал на радио «Свобода», но потом оттуда ушел. С Пуппи Дёмин тоже что-то не поделил. Он говорил, что она его обворовала, присвоив его гонорары. За это он ее якобы побил, но деньги обратно не получил. Она утверждала, что он прокутил ее бистро. Зная Георгия, я склоняюсь ко второй версии, но, возможно, правда где-то посередине.

В архиве Трифонова сохранились два письма Георгия из Парижа без даты, посланные из предосторожности с оказией. Одно адресовано лично ему, второе некоему Борису, другу Георгия по Абакану, но оно осталось у Трифонова (видимо, адресата не нашли). Сопоставляя факты, эти письма можно датировать 1973 и 1974 годами:

«Париж, весна 1973?

Дорогой Юра!

Пользуюсь случаем для того, чтобы черкнуть тебе пару строк. В общем, живу я на дурацком Западе – как на чужой планете. Скучаю по Москве, по Сибири, пишу свой роман (к зиме он, очевидно, выйдет – в Германии[43]), шляюсь по парижским кабакам – ну и, в принципе, все. Друзей у меня здесь почти нет. Да их, в сущности, нет ни у кого. Знакомых – хороших – тоже мало. Со старой эмиграцией я рассорился начисто. А с новой (с такими, например, как Кузнецов[44]) сближаться сам не хочу. Вот такие дела, брат. Скучные дела. Все мои иллюзии по поводу свободного мира давно развеялись, и теперь я вижу, что все в этом мире – дерьмо.

От Пуппи я давно ушел: не выдержал б…дства и хамства. С ее семьей и с их окружением порвал решительно; тут ведь тоже у меня были иллюзии… Я думал, что найду интеллигенцию, голубую кровь, благородство – а попал в окружение монстров. Это, друг мой, среда жутковатая… Особенно – наши, донские. Ведь они служили у немцев, все прогнили, живут без чести и совести. И, кстати, лютой ненавистью ненавидят Россию и всех нас – советских. Кто бы ни был приехавший из Советского Союза, – для этих ублюдков человек чужой, ненавистный, подозрительный, при всех обстоятельствах – „советский“. Ты не представляешь, в какой мир вражды и сплетен попал я! Да и каждый попадет, в принципе, в такую ситуацию… Прискорбно, что мы – живя в России – не знаем, не осознаем всего этого. Во всяком случае, я никому из московских моих друзей и знакомых не советовал бы бросать родину. На благословенном этом Западе хорошо себя чувствуют беглецы типа Кузнецова – спекулянты, подонки и мелкие жулики. (Хотя и он, судя по всему, тоже мечется и по-своему тоскует.)

Тем не менее я выбор сделал – и назад уже не вернусь. Советский режим – это ведь мафия. А я ее законы знаю. Знаю, что мафия безжалостна и никому не прощает отступничества. Когда-то я участвовал в „сучьей войне“, а теперь вот ссучился сам. А может, и нет – не ссучился… Но все равно: возврата мне нету.

Хотелось бы как-то наладить связь с тобой – переписываться хоть изредка… Но не знаю, как это сделать. Больше всего я боюсь повредить тебе.

Передай привет всем нашим, а также нашим общим друзьям: я никого не забыл, вспоминаю обо всех часто. И, в сущности, только сейчас начал понимать, как ужасно жить без родных, без близких и друзей. Если ты видишься с Майей – поклонись ей от меня. Я виноват перед ней, и знаю это, и казнюсь постоянно. И сознаю свою подлость по отношению к ней: она достойна была лучшего… Но что же теперь поделать?

Не поминай меня лихом, старик. Жму твою руку.

Мих. Дёмин».

«Париж, 1974?

Дорогой Борис!

Пишу тебе потому, во-первых, что давно уже хотел это сделать и только все не мог найти оказии… Теперь эта возможность нашлась. В Москву едут мои добрые друзья и передадут письма Юрке и тебе. Если ты с ними увидишься – они сами расскажут тебе многое обо мне… Оба они хорошо знают мою повседневную жизнь.

Жизнь эта, старик, не так-то легка и безоблачна, как это может показаться со стороны. Я, конечно, сам ее выбрал – и роптать теперь глупо. (Был я влюблен, и был я дурак, и, кроме того, – имел одну идею: написать в спокойствии серию книг о своей жизни… Первую – ты уже, кажется, получил. Она сейчас выходит (переводится) во Франции, в Америке, в Англии, в Японии, Израиле, Испании, Мексике и т. д.) В Германии она уже вышла – и прошла неплохо… Но, к сожалению, денег это пока что дает мне мало. По меньшей мере, придется ждать еще год, пока издания на всех языках начнут что-то приносить…

А этот год у меня особенно трудный! Я ждал своих ребят, думал, что соберется хоть какая-то своя профессиональная среда… Но нет. Ничего не вышло. Даже, наоборот, – чем больше приезжает сюда русских, – тем сильнее становятся интриги, сплетни, взаимная вражда…

Ты, наверное, знаешь, что я – долгое время – подрабатывал на радио Либерти. Американцы приглашали меня на службу, но я не согласился и предпочел держаться независимо. И продавал им свои романы, различные воспоминания… Причем поставил условие, что я буду делать только то, что захочу сам, и никаких заказов и спецзаданий принимать не буду. Американцы согласились – и так все и шло… До тех пор, пока сюда не хлынул поток шпаны. Раньше я мог как-то смягчать ситуацию, опираясь на свой авторитет писателя, принадлежавшего к левым кругам… Потом повалили шустряки – из этих самых якобы кругов. И все их поведение, и стиль, и идеи – все оказалось иным, противоположным – мне! Я говорил, что русская интеллигенция независима и горда и не принимает никаких спекулятивных зигзагов. И не продается. И хочет только одного – истины… Получилось все наоборот. Понаехавшая шпана оказалась такой низкопробной – готовой на все, продающейся за копейку, обливающей дерьмом все наше, русское, родное. Делающей все это в угоду любым покупателям… И мои акции сразу же рухнули. Американцы потребовали теперь, чтобы я им начал служить всерьез. Я отказался, естественно, – и наши отношения испортились. Очевидно, скоро мне придется уйти… И я окажусь на мели. Дело в том, что я здесь живу в стороне ото всех группировок. Со старой эмиграцией я разошелся. К организациям типа НТС отношусь иронически, и они это знают. Устроиться преподавать литературу в какой-нибудь университет я не могу, так как для многих там я – фигура одиозная, беглец, предатель… Ну, а с американскими профессионалами я, как уже говорил, тоже не сошелся.

Все это, в общем, грустно. И появление Володи (Максимова. – О. Т.) тоже не принесло мне радости. Он приехал какой-то весь воспаленный, остервенелый[45]. Ходит по городу в сопровождении стукачей из американской разведки. И упрекает меня, что я – обмещанился, не борюсь с коммунизмом и хвалю по радио Леонида Мартынова или Витю Бокова… Он успел уже накапать на меня американским боссам… И вообще – суетится и кривляется просто уже как-то клинически.

Что происходит, старик? Что происходит?

Ну ладно. Кончаю писать. Жму твою руку. О тебе я помню, старик, и жалею, что в этих моих бедствиях нет со мной тебя, – как тогда, в Абакане, помнишь?

Если сможешь – напиши. Твой Георгий»[46].

Как видно из этих писем, Дёмин натянул отношения и с белыми эмигрантами, и с приехавшими в Париж диссидентами, включая писателя Владимира Максимова, создателя и редактора журнала «Континент». Тот обвинил Георгия, что он – агент Москвы, засланный во Францию доглядывать за русскими эмигрантами. Знакомые утверждали, что, скомпрометировав Дёмина в глазах кураторов радио «Свобода», Максимов расчистил место для себя. Тот же самый сценарий Максимов попытался повторить и с Андреем Синявским, но это не прошло, и они поссорились навеки. Интересно, что биографии Максимова и Дёмина очень похожи. То же детство без родителей, криминальная юность, тюрьма, лагерный срок по уголовной статье, ссылка, путь в литературу через газету. И тот же вопрос: как Максимов с уголовной биографией попал за рубеж? Но есть и разительное отличие: откуда у Максимова были средства, чтобы жить в центре Парижа (Николаю Бердяеву по карману был только Кламар), на широкую ногу («Ужин у Максимова… Хозяйка в бриллиантах. Посуда и убранство – княжеские. Откуда? У Генриха Бёлля все было много-много скромнее, даже беднее», – написал посетивший его в Париже Ю. Трифонов[47].) Как удавалось Максимову издавать журнал, платить авторам гонорары и даже стипендии?

Как написал Юрий Трифонов в «Отблеске костра», хоть и по другому поводу:

«Это загадка, которая стоит многих загадок. Когда-нибудь ей найдут решение, и все, вероятно, окажется очень просто… потому что основная идея – написать правду, какой бы жестокой и странной она ни была. А правда ведь пригодится – когда-нибудь…»[48]

Непрозрачность предприятия Максимова и насаждаемые им придворные нравы в журнале «Континент» произвели крайне неблагоприятное впечатление на Трифонова, посетившего Францию в 1980 году. Литературовед Ю. Щеглов встретил Трифонова после той поездки:

«Возвратившись из Парижа… он сказал мне горько:

– Вика Некрасов получает деньги у Максимова!

Я не знал, где сам Владимир Максимов брал деньги, меня и сегодня это, признаться, мало волнует, но Трифонова источник беспокоил, и он не раз повторял:

– Подумать только! Некрасов зависит от Максимова!

Трудно теперь объяснить, в чем тут было дело. Я далек от эмигрантской среды, от ссор и столкновений, взаимных обвинений, болезненной правды и постыдных сплетен, но Трифонов не был далек от всего этого. Что-то его раздражало, унижало, бесило. Он остро переживал обстоятельства, в которых очутились люди, ему небезразличные»[49].

Имя Дёмина не упоминалось, может, Щеглов даже ничего не знал о нем, но видно, что Трифонов был очень зол на Максимова, и здесь незримо присутствовала обида за брата.

«Никому не дано сделать бывшее небывшим»Во время своей поездки во Францию в 1980 году Трифонов посетил Марка Шагала (друга молодости своего первого тестя Амшея Нюренберга – отца Нины Нелиной) и нашел Гошку. Как он написал в дневнике:

«Кажется, никогда не испытывал такого волнения, как перед звонками Гошке, разве что еще – перед встречей с Марком Шагалом. Если они живы, и я вижу их, значит, моя прошлая жизнь существовала…

Гошка: «Никому не дано сделать бывшее небывшим»[50].

В разговоре с братом Дёмин сообщил, что был доволен тем, что сумел написать и опубликовать на Западе свою трилогию «Блатной», «Таежный бродяга», «Рыжий дьявол», но пожаловался Трифонову, что он и там не смог обрести равновесия и хотел бы вернуться на родину. О том же вспоминал и писатель В. Шанин:

«В середине 70-х Александр Исбах, писатель и литературовед, автор научно-художественных биографий Л. Арагона и Д. Фурманова, будучи в ФРГ, случайно встретил Михаила Дёмина, и тот с тревогой и надеждой в голосе робко спросил его: „Могу ли я вернуться на родину?“ Свой ответ поэту сам Исбах передает так: „Конечно, можешь, но для начала отсидишь в тюрьме, а потом как писатель начнешь все сызнова!“ За точность фразы не ручаюсь, а по сути – верно. Дёмин изменился в лице, сказал: „Значит, не судьба!“ – и ушел. Ушел навсегда.