Полная версия:

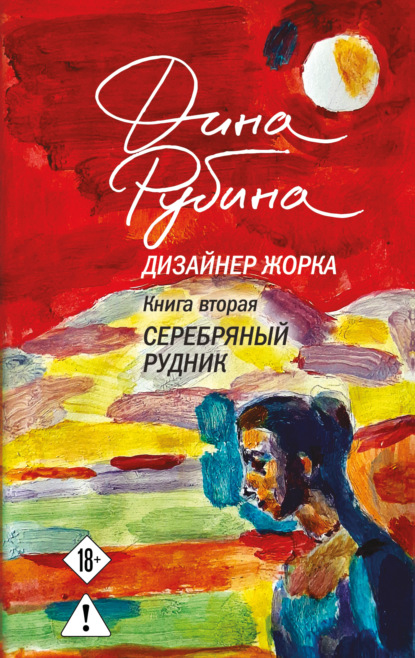

Дизайнер Жорка. Книга вторая. Серебряный рудник

А личность эта была незаурядной.

3Поначалу бабушка Эльвира снимала комнату в той же махалле, в которой Диоген с «Ирочкой-покойницей» после свадьбы сняли нечто вроде квартиры. Сюда же на такси была привезена из роддома Лидуся. И то, как бухарские таксисты умудрялись проползать по тесному переулку к нужной калитке, всегда вызывало шок у людей, не знакомых с местной топографией. Ибо для того, чтобы не быть раздавленным о дувал боками какого-нибудь «Москвича» или «жигулёнка», пешеходу требовалось срочно искать нишу с чьей-то калиткой, вжаться в неё спиной и, подобрав живот и поставив ступни в первой балетной позиции, задержать дыхание и закрыть от ужаса глаза.

Называлось их забавное жильё «полдома», потому как имело с общего двора отдельный вход с сенцами, где стояли только две необходимые вещи: своенравная калека-вешалка и ненадёжная табуретка. Вешалка заваливалась на гостя, повесившего пальто на неудачную сторону, на табуретку лучше было не садиться, а так только, опереться слегка рукой или коленом, надевая босоножки. Зато висела тут большая, в раме, репродукция картины Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа», на которой мужчина в шляпе, знаменитый хирург, окружённый целой компанией вполне приличных господ, кромсал ножницами руку казённого мёртвого дядьки, простёртого на столе. «Мрачноватенько, но шедеврально!» – бодро возражал папа Гена бабушке Эльвире, озабоченной «атмосферой страха, в которой растёт ребёнок».

Вот это совершенная чепуха. Лиде плевать на мёртвого дядьку, тем более что папа всё-всё рассказал ей про картину. Мертвяк на столе был бандит и вор по кличке Малыш, он убил человека, и его повесили, так ему и надо. А врачам разрешили учить на нём студентов, чтобы те потом грамотно и «шедеврально» лечили приличных людей. Вот и всё. Полнейшая чепуха… Надо только не поднимать глаз, когда проходишь из прихожей в кухню: иди себе ровненько, смотри на ноги; а ещё перед контрольной в школе или перед экзаменом в музыкалке надо молча попросить грозного доктора Тульпа с ужасными ножницами в руке не зарезать Лиду в пассаже…

Нет, жильё их было прекрасным и, папа говорил, высокохудожественным. Хотя и непоследовательным: например, входная дверь со двора была ветхой и запиралась на какой-то кривоватый ключ, дубликат к которому не мог повторить ни один слесарь. Зато дверь, ведущая внутрь дома из оккупированных доктором Тульпом сенцов, была дубовой, торжественно-высокой, с мощной притолокой, с резной бронзовой ручкой. И вела она в такую же прекрасную торжественную залу с красивыми островерхими нишами в стенах и с арочным потолком, с которого на длинной цепи свисала старинная бронзовая люстра.

Живём посреди музея, уверял папа.

Вот только окон в музейном зале не было.

Просторное, даже изысканное помещение обходилось без единого лучика естественного света. Так что на пороге рука сразу тянулась к выключателю слева: щёлк! – и ты уже в покоях какого-то вельможи.

Тем не менее то была кухня…

Далее за несерьёзной фанерной дверцей открывалась папина спальня по прозвищу «кабинетка»: тесноватая, но вот тут всем назло – с широким окном, безжалостно, впрочем, обезображенным тюремного вида решёткой – глупейшей, ибо окно практически упиралось в дувал, перелезть через который с улицы было весьма затруднительно. В узком пространстве между дувалом и окном прозябала всеми забытая мёртвая яблоня, давно не приносящая плодов; полезна была только тем, что к её стволу папа цепью приковывал их небесно-голубой «Урал-4». Так что из окна «кабинетки» открывался поистине странный пейзаж в стиле картин художника Сальвадора Дали: голубой мотоцикл, прикованный цепью к чёрному корявому стволу.

Впервые попавшему сюда гостю казалось, что застройщик данного «полудома» перепутал помещения, по пьяни поставив в прекрасной зале газовую плиту. Ничуть, возражал папа, это всё – следы стихийной планировки и перестройки человечьего жилья разных эпох.

Ну, так или иначе, прекрасная зала была именно кухней: в нишах стояла посуда, кастрюли и сковородки, два-три медных и бронзовых кумгана, купленные отцом на базаре в медной лавке, а кроме обеденного стола был ещё «рабочий стол», за которым отец иногда готовил какие-то наброски к будущим фрескам, а Лида делала «тяп-ляп-уроки». Позже за этим столом она увлечённо и очень серьёзно корпела над росписью альчошек. Здесь же она и спала на придвинутой к стене раскладушке. А что такого? Нормальное жильё, почему – «идиотское»?

Так вот, поначалу бабушка Эльвира снимала комнату неподалёку «от детей», чтобы «курировать девчонку и заставлять её хоть немного направить мозги в разумное русло».

Куда там! Какое там «разумное русло», особенно летом, особенно в каникулы?!

* * *В соседнем с бабушкиным дворе жила подружка, Элька Майсурадзе. Двор её был куда уютнее бабушкиного – квадратного, утоптанного, уныло-коммунального, без хауза и почти без зелени. Элькин двор – совсем другое дело: не такой густонаселённый, всего на четыре семьи, и празднично-цветастый – ну, просто райская поляна!

И всё благодаря Цветочному Вахибу. Он – садовник обкомовских розовых плантаций, что раскинулись на площади Ленина между зданием обкома и гостиницей «Интурист». У Вахиба там служебная землянка, сырое и душно-душистое подземелье. От боковой дверцы в приземистом ангаре куда-то в тёмную глубь земли уходит крутая лестница. Спускаться по ней не стоит. Ты просто стоишь «на пороге снисхождения в цветочный ад» (это папины, конечно, слова, надо запомнить!) и громко зовёшь Вахиба-акя, – как джинна из пещеры вызываешь. Он возникает-ворочается внизу в мареве жёлтого света от лампочки и начинает карабкаться по крутой лесенке наружу (сначала лысина, затем клочковатая борода, сутулые плечи, барабан-живот, толстые колени в чёрных, всегда запачканных землёй бриджах).

Розы он нарезает на почём есть денег: на 50 копеек, например. А если целый рубль бумажный покажешь, это уже серьёзно. Он тебе на рубль нарежет букет «во цвете лет»: каждый цветок, как из райского сада – на длинном стебле, со слезинками росы на лепестках; каждый – с упругой, но уже раскрывшейся чашей (бутоны не уважал, роза, говорил, должна быть взрослой). Но нарезал всегда по настроению и всегда те, какие сам выберет.

А вот в своём махаллинском дворе Цветочный Вахиб высаживал не розы, а «ночную красавицу», и тому была серьёзная причина: мелкие густые цветки «красавицы» послушнее укладывались в буквы. О, это искусство особое: цветами высаживать слова. Каждый вечер, вернувшись из обкомовской землянки и обстоятельно поужинав, Цветочный Вахиб – в голубой майке, неся перед собой тугое, как резиновый мяч, брюхо, – выходил во двор, волоча голубой резиновый шланг. Становился в центр двора и направлял по кругу острую струю воды, дотягиваясь голубым её жалом до фиолетовых и жёлтых кустиков, и в эти минуты – неподвижный, лишь пальцы рук, сведённые в щепоть, шевелили устьем резиновой змеи, – напоминал гранитный памятник.

Цветочный Вахиб был мастер своего дела: кустики «ночной красавицы» составляли слова. Входишь в калитку, выныриваешь из тёмного долона во двор – перед тобой цветочный плакат: СЛАВА КПСС, каждая буква чередуется по цвету – жёлтая, фиолетовая, жёлтая… Соседи очень гордились: такую красотень где ещё найдёте, в Париже? И не всякого пускали во двор полюбоваться на это художество.

* * *Впрочем, во дворе был представлен ещё один вид искусства. В глинобитном, глубоком, как пещера, доме (слева от долона и отдельно от других домов) жил и мастерил инструменты Василь Васильич, скрипичный мастер.

Был он высокий, широкоплечий, сильный и злобный человек. Вся его нежность изливалась исключительно на инструменты. Скрипочки в его руках летали, как голу́бки. Он в молодости учился на скрипача, но, повредив мизинец на левой, рабочей для струнника руке, поменял судьбу. Только не область жизни. Играть перестал, в том смысле, что пьесы не исполнял, но когда скрипка – новая или починенная – бывала готова, Василь Васильич приникал подбородком, плечом, щекой к своей красавице, брал смычок и широко, вольно, страстно проводил по струнам… Тогда над двором сильным и протяжным голосом звучал чей-то тревожный оклик, и ещё один, и ещё… Что-то насильственное, что-то девственно древнее было в этом извлечении первого звука из юного тела скрипки. Что-то от казни…

Резкий первородный крик вылетал из приоткрытой двери мастерской, бередил душу, требовал отмщения, реял над плоскими крышами домишек и уходил ввысь, одинокий и горький. Это было как провозвестье беды…

Сын его Сашка жил с ним – мальчик был, соседи говорили, «неудалый»: учиться совсем не мог, но отцу в мастерской помогал. А отец его с детства поколачивал, а то и бил от всего сердца. Бил, словно Сашка был виноват в калечности отца, в невозможности разговорить скрипку «по-настоящему». Сашка рос униженным забитым подростком. Любой сосед, да просто случайный свидетель очередного избиения, сказал бы: сматывайся, Санёк, подальше отсюда, беги от душегуба куда глаза глядят! Но Сашке и идти было некуда, и характером он не вышел, какой-то блаженный был: одержим стремлением «жить с отцом по-родственному, по-людски». Всё прощал, вечно улыбался искательной такой улыбкой, вечно синяки в рукавах прятал. А отец – уж такая сволочь отпетая! – издевался, как мог: топтал само сердце сына, не гнушался и кулаком по лицу врезать. И не то чтоб по пьяни – трезвенник был. Говорил: скрипка алкоголь не переносит.

А вот Сашка, когда подрос, потихоньку стал выпивать…

В этот их дом никого не приглашали, но однажды дверь оказалась приоткрытой, и Лида, заметив, что Василь Васильич удаляется в сторону дворовой уборной, собралась с духом и шмыгнула внутрь.

Она давно была заинтригована воплями то ли Сашки, то ли скрипки. Далеко за порог не прошла: боялась гнева Василь Васильича, да оно и не требовалось – весь дом открывался как на ладони: одно большое помещение с верстаком, длинным прямоугольным столом и тремя стульями. В углу ещё стоял покалеченный контрабас с пугающе огромной дырой, выпиленной в теле.

Мебели, кроме подсобной для производства, не было; разве что за ширмами угадывалось нечто вроде кровати или топчана. Да и не в том дело, ибо с порога взгляд начинал метаться по стенам, на которых висели инструменты – и целые, и по частям, и почти готовые, сохнущие скрипки. Это был скрипичный и альтовый родильный дом: имелись там и зародыши на столах – светлые некрашеные тонюсенькие дощечки, такие хрупкие на вид, что невозможно было поверить, как, сложенные вместе с другой жалкой дощечкой, они могут издавать такие зовущие сильные звуки. Здесь находились и «малыши» для учеников младших классов, и скрипки-подростки, и два-три богатырских инструмента (альты, пояснил отец, когда она рассказала ему о своём набеге на скрипичную мастерскую).

На небольшом столике у стены мерцала маслянистыми бликами толпа разновеликих бутылок, и на маленькой спиртовой горелке булькала кастрюлька, изливая в комнату странный и терпкий, но приятный запах костного клея.

Оба окна выходили в плотные кусты «сентябринок», а за ними угадывались яблони и тутовник; казалось, что окна зашторены зеленью. Комната плыла в зеленоватом древесном свете, как на картине Вермеера в одном из папиных альбомов. Один только солнечный луч, пробив крону яблони, проник в дом. Он стекал по стене, обнажая две скрипки: тёмно-красную и золотисто-медовую, – и нырял в кучу тряпья на полу, над которой дымно клубился фонтан пылинок.

Какая старинная комната, подумала Лида, ещё не совсем понимая, что её здесь удерживает. В школе они уже учили историю Средневековья. В этой комнате, поняла она, живёт Средневековье: сумрачное, прекрасное, возвышенное и пыльное…

Однако в любой момент мог вернуться Василь Васильич. Девочка попятилась за порог и вышла в привычный мир, полный узорчатыми тенями двор с цветочным плакатом «Слава КПСС». На плоской крыше Элькиного дома гуляли и миловались две серые горлинки.

Когда вечером она рассказала отцу о своём набеге на скрипичную мастерскую и описала две скрипки на стене – тёмно-красную и золотисто-медовую, а заодно описала полумёртвый раненый контрабас с огромной дырой в боку, отец спокойно пояснил:

– Бедняга, ему же дерево неоткуда брать, особенно чёрное, на грифы. Думаю, Василь Васильич тайком проломил в школе контрабас, и когда тот списали, спёр его и приволок домой. Голь на выдумки хитра: из такого контрабаса несколько скрипок выйдет.

Папа стоял над раковиной и острым коротким ножиком чистил крупные картофелины. Это было коронное блюдо, практически ежевечернее. Что может быть вкуснее честной горячей картошки?! Если неохота чистить её и топтать вилкой в пюре, можно просто варить в кожуре, это даже полезней, в картофельной шкурке содержится витамин С. Правда, Лида всегда, обжигаясь, отковыривала ногтями шкурку. «Витамин Цэ!» – огорчённо восклицал папа, качал головой и тоже принимался сковыривать кожуру.

– Это «Миттенвальдская мануфактура», самая сильная скрипичная школа в Европе, – добавил он. – В Италии – Кремона, в Европе – Миттенвальд. Деревня такая на юге Германии. Там, понимаешь, растут прекрасные деревья: ёлка и клён, самые лучшие для инструментов. Там всё население с XVII века делает виолы, альты и скрипки. Каждый крестьянин режет инструменты для мануфактуры.

– Каждый крестьянин? – не поверила дочь. – С чего ты взял?

Крестьяне, по её представлениям, должны были выращивать скот и сажать картошку и свёклу.

– Немцы… – пояснил он. – Народ исполнительный и очень, кстати, музыкальный. Там оно всё, конечно, не стихийно возникло, всё было чётко налажено, всегда мастер был, старшой на производстве, он параметры задавал. Каждый крестьянин просто резал свою часть скрипки: кто-то головку вырезал, кто-то верхнюю деку, кто-то гриф, кто-то рёбра… А мастер потом собирал их в готовые инструменты. Так что все они звучали примерно одинаково, но вполне прилично. Я ж говорю: не Кремона, но качество хорошее. С XVII века бесперебойно производили, понимаешь? Традиция – великая вещь. Этими скрипками завален мир. Василь Васильичу, видимо, чинить их принесли.

Лида сидела на табурете, опустив руки на коленки, и во все глаза смотрела на отца: тот, зажав в зубах сигарету и щурясь от пара, обмотав руки кухонным полотенцем, сливал в раковину из кастрюли воду с варёной картошки.

– Пап… – спросила девочка. – Откуда ты всё это знаешь?

– Да уж знаю, – вздохнул он, поставив кастрюлю на стол и вытирая тем же полотенцем струйки пота со лба.

– Ванда? – понимающе спросила дочь.

И он грустно кивнул.

Ванда Казимировна Вайншток, доцент искусствоведения и первая папина супруга, была основным источником самых неожиданных знаний Диогена Позидиса. Иногда, вот как сейчас, Лиде казалось – источником неисчерпаемым. Ну, скажите на милость: при чём тут Миттенвальдская мануфактура? Интересно, думала девочка, как это было: папа с Вандой сидят вечерком, чай пьют, а попутно она ему вычитывает разные сведения из Большой советской энциклопедии? Или проснётся утром и вспоминает: ах, я ему ещё о Миттенвальдской мануфактуре не рассказала! И бежит, зовёт: «Геночка, Геночка, тут у нас пробел обнаружился по части изготовления скрипок…».

От Ванды ему столько знаний перепало, думала Лида, он и сам теперь мог бы доцентом стать. А от мамочки-Ирочки-покойной только я одна ему и досталась. И если положить на весы меня и всю гору разных-всяких знаний от Ванды – что перетянет? Вот вопрос…

Эти мифические весы она представляла обычными базарными весами с двумя алюминиевыми тарелками, с набором чёрных гирь. На одной тарелке лежит она, Лида, несмышлёный младенец с «совершенным лицом – шедевр, шедевр!», а другая плошка чуть не до потолка нагружена целой горой разных удивительных знаний…

– Лидия… Позидис? – повторила старуха.

Лида кивнула. Абитуриенты на вступительных экзаменах в Ташкентский театрально-художественный институт говорили, что вот эта старуха-доцентша – самая жуткая, режет на лету и под корень, никакой жалости, и вообще – баба-яга с клюкой. Клюка действительно стояла, прислонённая к креслу, в котором старуха сидела: красивая палка с перламутровыми вставками, с бронзовым набалдашником в виде сосновой шишки. И лиловая блуза с кружевным воротником-галстуком была элегантна, а брошь так явно антикварная: крупные жемчужины вокруг сапфира. Надо же, до какого возраста дожила, а всё ещё сидит в приёмной комиссии. Иди на пенсию, бабка! Впрочем, не была она «бабкой». Старая дама держалась прямо, спокойно, чуть высокомерно.

– Вы имеете отношение к Диогену Позидису? – спросила она, опустив взгляд в свои бумаги.

– Я его дочь.

Та подняла глаза: серые, ясные, ледяные… Умные.

– А… как он сам? – спросила. – У него всё в порядке?

Лидия помолчала. Она всегда спотыкалась, когда надо было сказать о папиной смерти кому-то из старых, потерявших его из виду знакомых или приятелей, брала паузу, толику воздуху брала, чтобы произнести эти слова.

– Сейчас – да. У папы уже… всё в порядке. Он умер. Пять лет назад.

И тогда в старухе что-то сломалось.

– Гена?! – пролепетала она. – О нет… Геночка?!

Откинувшись в кресле, сцепила руки в прекрасных перстнях, замотала головой, нащупала палку и с трудом поднялась… Ступила шаг, другой в сторону двери, тяжело опираясь на палку. Но вернулась, склонилась к столу и что-то пометила в списке.

…Конечно, Лидия понимала, что эту пятёрку по истории русского искусства заработала не она, хотя вполне бы могла заработать, ничего особо сложного в том билете не содержалось. Но понимала, что Ванда Казимировна Вайншток пятёрку эту поставила Диогену Позидису, своему Геночке, – верному рыцарю, джентльмену, «самому надёжному на свете» бывшему мужу.

* * *…Странное слияние прекрасного и жестокого Средневековья в сумрачной скрипичной мастерской долго занимало её мысли. Она вообще часто размышляла о вещах, которые не должны бы занимать воображение девчонки. Но терпкий запах терпентина, уксуса, костного клея, дымный солнечный луч над грудой тряпья, калечный ветеран-контрабас с огромной прямоугольной раной в боку; набор крошечных рубанков на полке, выстроенных по величине, как слоники над кроватью бабушки Эльвиры; стамески, напильники, тесаки, резаки, куски наждачной бумаги… не отпускали, волновали её ум, предлагали разные варианты разных историй (она с детства перечитывала «Сказки тысячи и одной ночи», с удовольствием помещая внутрь этого мира вполне реальные судьбы вполне реальных знакомых людей, слегка подправляя их под нужное настроение, освещение и образ). Так ей казалось, что в той удивительной средневековой мастерской совсем не было место Сашке, что он был там лишним и только ждал своего часа, чтобы исчезнуть из картинки.

Но вышло совсем иначе.

Сашка всё пил, как бы стараясь влить в себя побольше обезболивающего, ибо Василь Васильич после работы лютовал, как дикий зверь, безуспешно стараясь выпустить из себя нерождённую силу звука. Каждый раз вмешивались соседи: Цветочный Вахиб с дядей Зурабом, отцом Эльки, вламывались в мастерскую и вырывали беспамятного Сашку буквально из-под ног отца.

И вдруг этот забитый и робкий парнишка привёл домой девушку, Катю. Он познакомился с ней на Старом базаре, где маленькая, тощая, как мышь, под горой золотистых наманганских дынь, она помогала торговать соседу. Брала дыню, баюкала-подбрасывала в слабых ладонях, кричала: «А вот дыня сладкая-ароматная…» Откуда она взялась, где, бездомная, кантовалась, никто уже потом не помнил. Но в памяти у людей остались тихие серые глаза и лёгкое заикание. И так они с Сашкой друг другу подходили, такая слилась кроткая пара. Им бы бежать из махалли, подальше от отца – тот горой нависал над этими голубками, и все во дворе только и ждали, как он вот-вот с обоих кулаков начнёт «детей» мордовать, – уж такие были оба безответные, уж так просились на жертвенный костёр…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Гомер. «Одиссея». Здесь и далее – перевод В. В. Вересаева.

2

Чакка (сузьма) – кисломолочный продукт, популярный в кухнях Средней Азии, в частности Таджикистана и Узбекистана. Это подсоленный продукт, по внешнему виду похожий на творог.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов