Полная версия:

НеВенец творения. Всё, что вы боитесь знать о будущем

Возможно, по тем же причинам многие африканские народы, знакомые с плугом и колесом, отказались от их использования. Население видело в даже самых примитивных технологиях лишь угрозу повышения налогового бремени, не хотело привлекать внимание алчных вождей и агрессивных соседей. Элиты же опасались, что любые технологические новшества в принципе несут риски для их неограниченной власти. Совокупность всех этих причин обернулась для жителей большинства стран африканского континента хроническим отставанием от остального мира.

4В 1825 году молодой художник Сэмюэл Морзе получил письмо от отца, из которого узнал грустную весть: его любимая жена находится при смерти. Морзе незамедлительно покинул свой дом в Вашингтоне и поторопился в Нью-Хейвен, где в тот момент находилась его умирающая супруга. Между городами было 360 километров (огромное по тем временам расстояние), и по приезду Сэмюэла выяснилось, что он упустил не только возможность попрощаться с женой, но даже опоздал на похороны: корреспонденция в те времена доставлялась очень долго, письма могли месяцами идти до адресата, и пока письмо доходило, время нередко бывало упущено.

Горю молодого художника не было предела, жизнь потеряла для него всякий смысл. Сэмюэл Морзе никогда не интересовался техникой, но безвременный уход супруги побудил Морзе забыть о живописи и заняться изучением способов быстрой доставки сообщений на расстояния: Сэмюэл не хотел, чтобы другие люди испытывали то, что испытал он сам. Простой фокус с электромагнитной индукцией, при исполнении которого стрелка компаса начинала крутиться рядом с проводом, находящимся под напряжением, навел его на мысль о возможности создания электрического телеграфа, который бывший художник вскоре и сконструировал. Первый телеграф выглядел как рычаг с карандашом на конце. При поступлении тока карандаш опускался и оставлял на бумаге линию или точку, при отключении тока поднимался, то есть на листе бумаги получался пробел.

И вот уже в 1844 году из здания Верховного Суда в Вашингтоне в город Балтимор было передано первое в истории телеграфное сообщение: «Чудны дела твои, Господи!»

Во многом эта общеизвестная история уже стала легендой. Вместе с тем неоспорим факт, что появление высокотехнологичного (на тот момент) средства связи было обусловлено рядом факторов. К середине XIX века экономика Соединенных Штатов Америки бурно росла: промышленная революция спровоцировала невиданный экономический бум на североамериканском континенте. Уже были изобретены паровые машины, и это привело к существенному увеличению производства самых различных товаров на заводах и фабриках, что, в свою очередь, сказалось на увеличении объема грузоперевозок по американским дорогам.

У людей, администрировавших процессы производства и транспортировки товаров, возникла острая необходимость в оперативном средстве связи, поскольку в отсутствии такового они уже просто не справлялись с возросшим потоком информации. Социолог-исследователь Джеймс Бениджер в книге «Революция контроля» констатирует факт: «Никогда прежде обработка материальных потоков не угрожала превзойти и по объему, и по скорости технические возможности их содержания». При этом новое средство связи должно было быть не слишком дорогим, чтобы не оттолкнуть от себя умеющих считать деньги предпринимателей и управляющих.

Есть мнение, что Морзе, едва почувствовав ажиотажный спрос со стороны бизнеса и общества на новую коммуникационную технологию, просто вовремя оформил патент на свою систему. Тем самым он красиво завершил предшествовавший его открытию многолетний процесс проб и ошибок энтузиастов-изобретателей из разных стран и реализовал на практике идею передачи сообщений по проводам посредством электрических импульсов. Так или иначе, благодаря его открытию телеграфная система способствовала резкому ускорению коммуникаций и торговле между быстро растущими американскими городами, шагая нога в ногу с другой великой технологией XIX века – железными дорогами. Именно с появлением телеграфа информация наконец смогла системно передаваться на дальние расстояния быстрее, нежели скорость передвижения человека или какого-либо транспорта.

Кстати, изобретение телеграфа дало мощный импульс развитию новостной и массовой журналистики. Уже в 1846 году информационное агентство Associated Press начало отправлять сообщения в редакции американских газет, используя телеграфные линии, а сотрудники агентства в Новой Шотландии перехватывали новости с европейских судов, идущих в американские порты, и отправляли их в Нью-Йорк, чтобы опубликовать за несколько дней до того, как корабли приходили в гавань.

Неоднократные попытки внедрения телеграфа предпринимались и ранее, но всякий раз они либо опережали свое время и не были востребованы бизнесом и обществом, либо были просто слишком дороги в эксплуатации, потому не получали широкого распространения. Одна из наиболее известных попыток пришлась на послереволюционное время во Франции, когда братья Шапп представили миру оптический телеграф. Информация в нем передавалась вручную посредством специального устройства и телеграфных вышек, расположенных на не слишком большом (около 10 километров) расстоянии друг от друга. Работа такого телеграфа слишком зависела от погоды и видимости, а также требовала наличия сотрудника-телеграфиста на каждой вышке практически круглосуточно.

Свое изобретение Шаппы назвали «дальнописец». Вскоре была построена линия от Парижа до Лилля – крупного французского промышленного центра неподалеку от бельгийской границы. В 1794 году оптический телеграф ждала своя «минута славы»: с его помощью сообщение о военных победах французов над австрийскими войсками дошло до Парижа всего за несколько часов, значительно опередив гонца на лошади.

Однако французская экономика конца XVIII – начала XIX века не ощущала острой необходимости в столь инновационном (для того времени) и довольно дорогом средстве коммуникации. До промышленного бума было еще далеко, и несмотря на то, что Национальный Конвент поддержал проект братьев Шапп, французские буржуа не испытывали необходимости платить за передачу информации посредством оптического телеграфа. Позже Игнатий Шапп в своей «Истории телеграфа» высказывал уверенность, что широкое распространение телеграфа могло бы создать новые трансъевропейские рынки и превратить Париж в финансовую столицу Европы. Однако так получилось, что в тот период времени телеграф представлял ограниченный интерес только для военных и государственных нужд. Особенно его любил использовать Наполеон Бонапарт. Как только будущий великий император, совершив государственный переворот, стал единоличным правителем Франции, он телеграфировал: «В Париже тихо, и добропорядочные граждане счастливы».

При этом идеи первого электрического телеграфа появились еще в 1753 году. Именно тогда шотландский ученый Чарльз Морис предложил передавать сообщения по изолированным проводам между двумя точками. А через 20 лет физик из Женевы Георг Лесаж построил первый работающий телеграф по этой технологии и предложил метод прокладки телеграфного кабеля под землей в глиняных трубах. Но его изобретение не было оценено по достоинству, и широко распространен стал только аппарат Морзе, созданный гораздо позже. Имена Мориса и Лесажа сейчас помнят разве что специалисты.

В Великобритании первым человеком, предложившим работающий прототип электрического телеграфа, стал ученый-изобретатель Фрэнсис Роналдс. В 1816 г. он сконструировал первый электростатический стрелочный телеграф, который мог отправлять сообщения на дальние расстояния, посылая электрические импульсы по проводам. Однако когда Роналдс написал в британское адмиралтейство о готовности предоставить в распоряжение военных такое устройство, ему отказали в аудиенции со словами: «Телеграфы любого типа сейчас совершенно бесполезны, и никакой другой телеграф, кроме уже существующего, принят на вооружение не будет». На тот момент телеграф (в Британии тогда также использовалась технология оптического телеграфа братьев Шапп) был почти исключительно военным средством коммуникации, необходимость в обновлении которого после завершения эпохи наполеоновских войн отошла на второй план.

Лишь в Соединенных Штатах в середине XIX века телеграф приобрел массовую популярность как технология для коммерческого использования. Впрочем, Сэмюэлу Морзе тоже пришлось немало потрудиться, прежде чем его изобретение было оценено бизнесом и властями Соединенных Штатов. Поначалу все в Вашингтоне отмахивались от изобретателя, как от назойливой мухи. Но в итоге история Морзе – как раз тот самый счастливый случай, когда изобретатель (и его изобретение) оказались «в нужное время в нужном месте».

51 декабря 1955 года в городе Монтгомери штата Алабама (США) села в автобус молодая афроамериканка.

Когда она уже проехала несколько станций, автобус остановился и вошел белый пассажир. В передней части автобуса, специально выделенной для белых пассажиров, все места оказались заняты. Тогда водитель потребовал от темнокожей женщины уступить свое место новому пассажиру. Однако женщина, игнорируя просьбу водителя, отказалась уступить свое место белому, так как считала, что у нее есть право сидеть на месте, выделенном для темнокожих. Согласно существовавшим тогда правилам, если в передней части автобуса (для белых) нет свободного места, чернокожие должны были уступить свои места белым пассажирам. Получается, женщина нарушила закон, водитель вызвал полицию, женщину арестовали и приговорили к штрафу в 14 долларов – немаленькая по тем временам сумма. Арест темнокожей женщины вызвал массовые протесты. Женщину звали Роза Паркс.

Это уже потом молодая швея из штата Алабама стала известна как «мать освободительного движения». Вначале же протесты были по большей части локальными, а Розу Паркс не поддержали даже некоторые ее чернокожие соплеменники, считавшие протест бесполезным, а повод – слишком малозначительным. И лишь после объявления бойкота городскому общественному транспорту всеми афроамериканцами Монтгомери, организованного не без участия харизматичного молодого проповедника и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга (бойкот был объявлен с 5 декабря 1955 года), ситуация поменялась. Местные автобусные компании стали терпеть колоссальные убытки – ведь они ездили теперь практически всегда полупустыми, а слухи о бойкоте и «чернокожем протесте» распространились далеко за пределы Алабамы.

Бойкот продлился больше года (381 день). Ко времени его окончания было уже очевидно, что протестующие против расовой сегрегации одержат верх – группа активистов-афроамериканцев обратилась в Федеральный Суд США, который постановил отменить законы о сегрегации городских автобусов в Монтгомери как не соответствующие конституции Соединенных Штатов. Прокуратура обжаловала решение в Верховном Суде, но это не помогло: судьи приняли решение отклонить апелляцию. Роза Паркс стала легендой.

Эта история широко известна, но мало кто знает реальные экономические и технологические предпосылки отмены сегрегационных законов на Юге Соединенных Штатов Америки. Ведь на самом деле все было не так просто, как может показаться на первый взгляд.

В XVI–XVIII веках, на заре колонизации североамериканского континента, рабочей силы для освоения огромных незаселенных пространств не хватало, особенно в южных колониях, где климат был достаточно мягким и не было острой необходимости практиковать эффективное сельское хозяйство. В итоге было найдено ужасное в своей рациональности решение – импортировать для работы на плантациях рабов из Африки.

То, что рабов стали возить именно с Африканского континента, было предопределено сочетанием ряда факторов.

Во-первых, требовались выносливые работники, обладавшие мускульной силой. Именно такими работниками были африканцы: считалось, что именно они лучше всего приспособлены для занятий тяжелым физическим трудом на рудниках и плантациях.

Во-вторых, доставка рабов из Африки была экономически намного более выгодна, чем из любого другого континента: сказывалась относительная географическая близость Африки и Северной Америки. Везти работников из Индии или Австралии никому и в голову не пришло, так как себестоимость такого работника была бы очень высока из-за огромных транспортных издержек.

В-третьих, иммунитет африканцев за сотни лет жизни в неблагополучном эпидемиологически тропическом и экваториальном климате частично адаптировался к малярии и желтой лихорадке – болезням, очень распространенным и наносившим значительный ущерб плантаторам в Северной Америке и на островах Карибского бассейна. Особенно страдали от этих инфекций индейцы Мексики и Южной Америки, что делало малоэффективным использование колонизаторами коренного населения обеих Америк в качестве рабов.

В-четвертых, в Африке многие столетия уже существовал рынок работорговли, который был организован и контролировался прежде всего арабскими купцами, создавшими в Северной и Центральной Африке развитую инфраструктуру торговли рабами. Впрочем, местные вожди в Экваториальной Африке и сами не брезговали работорговлей, захватывая рабов во время набегов на соседние деревни и поселения. Рабство было частью экономики многих племен. Поэтому гораздо проще и выгоднее было покупать рабов на веками сложившемся и вполне легальном в то время рынке, нежели вкладывать огромные деньги в новый рынок с неясными перспективами в каком-то другом регионе планеты.

В-пятых (и это во многом следствие четвертого), за долгие годы работорговли в Африке выработалось отношение к рабству как к неотъемлемой части повседневной жизни, что позволяло белым американским работорговцам внушать чернокожим африканцам, в том числе посредством миссионерской деятельности, что «рабство – это судьба, уготованная им богом», и рассчитывать на то, что издержки на восстания и сопротивление чернокожих рабов на североамериканском континенте будут невелики.

Однако с течением времени в XVIII и особенно в XIX веках экономическая привлекательность рабства снижается все больше и больше. Отношение общества к рабовладению становится резко негативным, особенно по мере распространения гуманистических и либеральных идеалов. Кстати, последнее тоже было неразрывно связано с развитием капиталистической экономики, резким увеличением спроса на труд, в особенности квалифицированный, и популяризацией предпринимательства.

Известно, что южные (сельскохозяйственные) и северные (индустриальные) штаты США развивались далеко не одинаково. После гражданской войны между Севером и Югом в 1860-х годах рабство было отменено, но элиты южных штатов (тогда их интересы на федеральном уровне представляла Демократическая партия) сумели сохранить расовую сегрегацию де-факто. Им удалось провести законы о подушном налоге с избирателей и «тестах на грамотность», реализовав тем самым на практике имущественный и образовательный ценз одновременно – чернокожее население южных штатов было значительно менее грамотно, чем белое, и, естественно, не обладало какой-либо значимой собственностью, то есть в основной своей массе не проходило ни имущественный, ни образовательный ценз. Белым плантаторам Юга, как и раньше, требовалась дешевая рабочая сила для работы в сельскохозяйственном секторе, и темнокожие работники, хоть и получившие формально свободу, были по-прежнему нужны на плантациях, особенно при уборке хлопка.

В середине ХХ века ситуация со спросом на труд на Юге США стала меняться. Механизация сельского хозяйства в 1950-х годах затронула и хлопковую отрасль, традиционно требующую наибольшее количество трудовых ресурсов, а массовая миграция афроамериканцев из южных штатов на Север (чернокожие граждане США были ограничены в избирательном праве на юге, но имели при этом право на неограниченную миграцию внутри страны, и она резко активизировалась во время и после Великой Депрессии, начав исчисляться сотнями тысяч человек в год) способствовала нехватке рабочих рук в отстающей, но развивающейся промышленности Юга. Так, например, в середине ХХ века в текстильной отрасли южных штатов лишь 2–5 % работников были афроамериканцами, а доход на душу населения там составлял не более 50 % от среднего по стране.

Механизация хлопковой отрасли и отток трудовых ресурсов на Север резко изменил структуру рынка труда в южных штатах. Если в 1950 году хлопок там собирали в основном вручную, то через десять лет уже почти 50 % хлопка убиралось при помощи комбайнов. Консервативной элите юга пришлось задуматься о мерах по удержанию населения от внутристрановой миграции, и это означало, что постепенно придется пойти на политические уступки – ведь в той же текстильной отрасли требовались более образованные работники, чем на уборке хлопка, а избежать продолжения массового оттока трудовых ресурсов с консервативного сельскохозяйственного Юга на демократический индустриальный Север можно было только радикальным изменением отношения к чернокожим гражданам и резким расширением их гражданских прав.

В результате реформ в наиболее консервативных штатах (Миссисипи, Южной Каролине и Алабаме) в период с 1960 года по 1970-й количество афроамериканцев, имеющих право голосовать, выросло с 5–10 % до 50 %. Также следствием описанных изменений стал рост занятости афроамериканцев в текстильной промышленности до 25 % от общего количества работников. В итоге в 1990-х годах разница в доходах на душу населения между северными и южными штатами, которая начала стремительно сокращаться с начала 60-х годов, полностью исчезла, а структура рынка труда выровнялась.

Этот пример (что немаловажно – из новейшего времени) наглядно показывает, что политические и институциональные изменения даже в наши дни обычно обусловлены технологиями и спросом на рабочую силу, но не наоборот. Какие бы институты ни пытались создавать в южных штатах победившие в Гражданской войне северяне, проблема расовой сегрегации окончательно осталась в прошлом лишь тогда, когда технологический прогресс привел к резкому росту спроса на квалифицированный труд, а чернокожие граждане стали цениться именно как квалифицированная рабочая сила, военнообязанные и, как следствие, налогоплательщики.

После этого у консервативных южных элит уже не было возможности сопротивляться назревшим экономическим и политическим изменениям, а события, начавшиеся после «инцидента в автобусе» с Розой Паркс, лишь официально оформили то, с чем в глубине души уже смирились белые элиты американского Юга.

Часть II. Настоящее

После внедрения определенной технологии мы не можем отказаться от нее.

Колин Харрисон, IBM

Таких примеров, как в первой части этой книги, можно привести множество. Человеческая цивилизация эволюционирует непрерывно, события социально-технологической эволюции соединены между собой множеством причинно-следственных связей и во многом предопределены климатическими, демографическими, экономическими, технологическими факторами. Некоторые из этих связей читатель заметил, познакомившись с предыдущими главами этой книги. Конечно, в истории всегда есть место случаю, и предопределенность в социально-технологической эволюции не означает жесткую безальтернативность конкретных событий в определенное время. Но цивилизация, как и отдельные нации и общества, в любом случае, развивается в некоем «коридоре возможностей». Кроме того, все народы получили изначально некую выданную «колоду карт» в виде особенностей своего географического положения и климата, в которой могли, как у Японии или Великобритании, выпасть «козырные карты», а у кого-то, как у государства майя или некоторых африканских стран, оказались на руках только «шестерки». Очень условно происходящий процесс можно сравнить с компьютерной игрой «Cid Meyer`s Civilization», где игрок строит собственную «цивилизацию», опираясь на заранее предопределенные факторы.

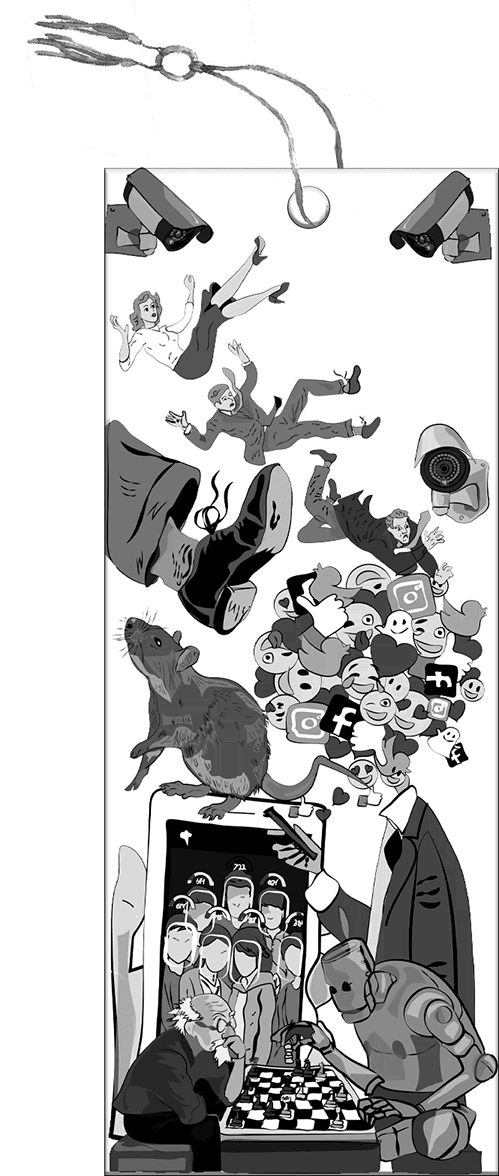

Уже не раз упоминалось, что одна из характерных черт социально-технологической эволюции – увеличение «плотности интеллекта». Да, в какой-то степени эволюция человечества – это непрерывный процесс концентрации «вычислительных мощностей» биологического происхождения. Сначала эта концентрация была совсем невелика, интеллект был «размазан» тонким слоем по планете, так как плотность населения была очень небольшой. Переход к оседлому образу жизни увеличил его концентрацию, появление городов увеличило еще сильнее. В монастырях, а затем в университетских центрах стал концентрироваться научный потенциал как квинтэссенция человеческого интеллекта. Процесс урбанизации, начавшийся в конце XIX – начале XX века, сделал концентрацию интеллекта в городах и урбанизированных зонах высокой как никогда ранее. Это резко стимулировало технологический прогресс.

Прогресс можно описать простой формулой: чем больше совокупная вычислительная мощность интеллекта, тем больше объем информации, которую он может обрабатывать. Рост вычислительных мощностей стимулирует рост объема передаваемой информации. Но, чем больший объем информации нужно обрабатывать, тем больше требуется интеллекта и вычислительных мощностей. Прогресс идет по восходящей спирали.

Вскоре урбанизация привела к появлению громадных мегаполисов с населением 10 и более млн человек, фактически сверхсложных вычислительных центров с десятками миллионов процессоров. И, наконец, появились компьютеры, интернет, а затем и поисковики и соцсети как места, где интеллект, биологические «вычислительные мощности» всех людей вместе взятых могут быть сконцентрированы одномоментно, практически в одной точке. Возможно, остался лишь один, последний шаг – воссоединение этого «концентрированного биологического интеллекта» в мегамозг, единый искусственный интеллект, который будет квинтэссенцией совокупного интеллекта всех людей на планете. И, похоже, это произойдет быстрее, чем мы можем ожидать.

Ученые называют момент, когда человечество сделает этот шаг, «технологической сингулярностью». Некоторые ученые даже прогнозируют наступление ее в ближайшие 30 лет (в 2045 году по версии известного американского футуролога-визионера Рэя Курцвейла). Предполагается, что технологическая сингулярность будет характеризоваться феноменально быстрым, возможно экспоненциальным научно-техническим прогрессом, и это станет возможным благодаря искусственному сверхинтеллекту. Курцвейл не скрывает своей уверенности, что это будет слияние человечества в биологическом смысле и искусственного интеллекта. Однако описывает он это событие в очень общих чертах: с его точки зрения, это будет «период в будущем, когда темпы технологического прогресса окажутся настолько высокими, когда влияние технологий станет настолько глубоким, что человеческая жизнь безвозвратно перевернется».

То, что она перевернется, сомнений нет. Вопрос – как? И что нас ждет, собственно, на пути к этой технологической сингулярности? Большинство футурологов и визионеров стараются быть оптимистичными: ведь позитивный взгляд на будущее продается слушателям и в особенности корпорациям намного лучше, чем негативный. Многие ученые стараются обходить сложные вопросы стороной, выдавая банальные рекомендации. Мол, все будет хорошо, люди будут получать деньги в виде безусловного дохода, то есть просто так, будут всю жизнь учиться и переучиваться, чтобы соответствовать той скорости технологического прогресса, который все ускоряется и ускоряется перед наступлением «технологической сингулярности». Часто слышатся голоса, утверждающие, что в конце концов люди будут заниматься исключительно творчеством, потому что искусственный интеллект никогда не научится творить.

Тут иногда приводится «блестящий» аргумент, гласящий, что у алгоритмов «нет души», поэтому их творческая деятельность никогда не достигнет человеческого уровня. И, кстати, первая часть этого высказывания – чистая правда. У алгоритма действительно нет души, это не более чем программа, компьютер, вычислительная машина, созданная для обработки огромных потоков информации. Правда, искусственный интеллект – тот самый алгоритм – по признанию как специалистов, так и простых людей давно уже пишет отличную музыку, рисует прекрасные картины, сочиняет прозу и даже стихи на уровне человека. И люди с удовольствием эту музыку слушают, картинами восхищаются, а прозой зачитываются. Но это не главное. Главное в том, что современные ученые уже давно выяснили: на самом деле, души нет не только у компьютера, ее нет и у человека. По крайней мере, в науке такое понятие отсутствует.

Но даже если бы у «человека разумного» была душа, всю жизнь учиться и переучиваться, пытаясь конкурировать сразу со всеми людьми на планете (и с теми же алгоритмами – специалисты по искусственному интеллекту называют их нейросетями) в гонке за выживание – удовольствие, на самом деле, не из приятных. И дело в общем-то даже не в удовольствии. Дело в том, что перманентный образовательный процесс для людей старше 40 лет, как правило, физически невозможен. Биологические организмы изнашиваются, и ваше тело, как и головной мозг, после 40 лет уже не те, даже если вы сами очень хотите, несмотря ни на что, «учиться, учиться и учиться». Однако, если вы и сможете по достижении сорокалетнего рубежа вдруг переквалифицироваться сначала из инженера в программиста, потом в специалиста по большим данным, а потом, скажем, в специалиста по кибербезопасности, вы все равно в итоге будете неконкурентоспособны по сравнению с молодыми специалистами, например, из индийского Бангалора или, тем более, нейросетями – не говоря уже о том, что вы просто будете экономически невыгодны работодателю. Ведь ваш труд – труд опытного профессионала, жителя благополучного мегаполиса – будет стоить намного дороже работы искусственного интеллекта.