Полная версия:

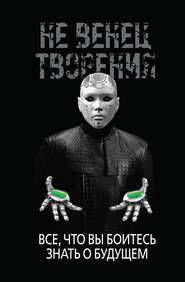

НеВенец творения. Всё, что вы боитесь знать о будущем

«Это могло привести к катастрофе, подобной той, что произошла на острове Пасхи, – пишет Д. Даймонд. – Однако по прошествии следующих двух столетий Япония постепенно достигла стабильной численности населения и гораздо более устойчивого уровня потребления ресурсов. Изменения были инициированы верховной властью – сменявшими один другого сегунами, которые способствовали осуществлению конфуцианских принципов, провозглашенных в качестве официальной идеологии, поощрявшей умеренность в потреблении и накопление резервных ресурсов для защиты страны при наступлении бедствий».

Если бы трудолюбивым и бережливым японцам угрожали внешние силы, а власть была бы слабой и децентрализованной, возможно, расцвет Японии сменился бы упадком, но сегуны Токугава оказались дальновидными и сильными правителями. Они вовремя приняли меры по контролю за лесными насаждениями и рационализации сельского хозяйства островов. В качестве топлива в промышленности японцы стали использовать каменный уголь вместо древесины, что резко сократило вырубку лесов. Подвергся изменению и архитектурный облик домов – на смену тяжелым бревенчатым зданиям в японских городах и селах пришли легкие конструкции, а в домах появились закрытые печи, что во многом позволило избежать пожаров, часто случавшихся ранее.

В 1666 году вышел указ сегуна, в котором предупреждалось об опасности эрозии почв, заиливания ручьев и паводков, вызванных сведением лесов, а также в связи с этим говорилось об обязанности крестьян выращивать и высаживать саженцы.

Японцы перестали разводить овец и коз, стада которых вытаптывали почвы, а популяцию лошадей принудительно снизили в связи с упразднением конницы. Центральные власти в Эдо целенаправленно пошли на снижение поголовья лошадей после того, как стало окончательно ясно, что внутренние войны на японских островах ушли в прошлое, а также во избежание будущих конфликтов.

Также японскими властями в XVII–XVIII веке были приняты следующие меры, благодаря которым удалось выровнять экологическую ситуацию на островах архипелага:

– наращивание импорта продовольствия от соседей (в частности, айнов, населявших северный остров Хоккайдо), чтобы хоть как-то снизить нагрузку на сельское хозяйство японских островов;

– изменение структуры потребления пищи населением (вместо продуктов сельского хозяйства жители Японии постепенно перешли на морепродукты);

– модернизация системы улова (были увеличены сети, стал практиковаться лов рыбы на больших глубинах). При этом был ограничен отлов рыбы в прибрежных водах, чтобы не допустить истощения ее запасов.

Увеличение добычи рыбы и морепродуктов, импорт продуктов питания, использование рыбной муки как источника удобрения для пахотных земель значительно снизило нагрузку на лесные массивы японских островов. И при этом, что самое главное, была принята политика регулирования рождаемости и прироста населения, которую японские власти были вынуждены ввести для предупреждения будущих экологических катастроф.

В результате в период с 1721 по 1828 год население островов оставалось практически неизменным – около 27 миллионов человек. Японцы стали реже вступать в брак, дольше вскармливали детей грудным молоком, а в результате лактационной аменореи (отсутствие менструаций во время грудного вскармливания), рожали второго и последующего детей через больший промежуток времени.

Впрочем, ничто не проходит бесследно. Частично японцам удалось выровнять ситуацию лишь за счет народов, населяющих соседние с Японией территории. Например, для айнов, народа, населявшего острова к северу от Хонсю, это закончилось крахом их автономного сообщества.

По словам Д. Даймонда, «значительно увеличившаяся торговля с айнами на Хоккайдо приносила Японии такие товары, как копченый лосось, сушеные морские огурцы, морские ушки, ламинария, оленьи шкуры и каланий мех, в обмен на рис, сакэ, табак и хлопок. Результатами такой экономической политики стало истощение популяций лосося и оленей на Хоккайдо, потеря айнами, которые прежде были независимыми охотниками, самодостаточности и попадание их в зависимость от японского импорта, и, в конечном счете, крах общества айнов, вызванный подрывом экономики, эпидемиями и завоеваниями. Таким образом, частью принятого Токугава решения проблемы истощения ресурсов в самой Японии было сохранение собственных ресурсов путем истощения ресурсов за пределами страны – точно так же в наши дни одним из способов решения проблемы истощения природных ресурсов в Японии и других развитых государствах является истощение ресурсов повсеместно за их пределами».

Впрочем, возможно, катастрофы японской цивилизации было бы не избежать, если бы не чрезвычайно благоприятный климат региона. Плодородные вулканические почвы японских островов позволяли очень быстро восполнять растительный покров даже в случае бесконтрольной вырубки лесных массивов, а уникальное географическое положение в совокупности с достаточно высоким уровнем развития общества делало японцев практически неуязвимыми для внешних врагов. Это предопределило и успех японской цивилизации уже значительно позже, в ХХ веке.

4Многие цивилизации боролись и успешно справлялись с климатическими изменениями, многие достигли расцвета именно благодаря климату и успешному географическому месторасположению страны. Но есть и обратные примеры. Немало древних цивилизаций кануло в лету из-за «ударов судьбы» в виде изменений климата и географических особенностей территорий, на которых они обитали. Один из таких примеров – крах государства майя в Центральной Америке.

Майя жили на обширной территории, простиравшейся от Центральной Мексики до полуострова Юкатан и современного Гондураса, в основном в городах-государствах, располагавшихся часто настолько близко друг от друга, что с вершин храмовых сооружений одного города можно было видеть храмы соседнего. До прибытия в Центральную Америку европейцев территория современной Мексики, наряду с Империей инков, была одним из двух центров развития цивилизации и технического прогресса всего Нового Света. Тем не менее, в отличие от страны ацтеков, к приходу европейцев цивилизации майя уже не существовало, а их города поглотили джунгли. Что же произошло?

Исследования современных ученых показали, что в стране майя был очень переменчивый климат, и периоды влажной погоды с продолжительными дождливыми сезонами, растягивавшиеся на долгие десятилетия, неожиданно сменялись зноем и засухой. Уровень осадков непредсказуемо менялся год от года, в какой-то сезон могло пролиться в несколько раз больше дождей, чем годом ранее, и поэтому древние майя постоянно подвергались риску потерять урожай из-за засухи, наводнения или урагана.

Майянская элита была неспособна на быстрые и эффективные меры для защиты населения от «чудачеств» природы. Эта индейская цивилизация находилась на невысокой ступени развития, а технологический прогресс у майя был весьма избирательным. Впрочем, долгое время все эти факторы не играли критической роли: климат в Центральной Америке довольно скоро все же возвращался в исходное состояние, и амплитуда его колебаний была не слишком велика.

У майя были и другие заботы. Так, на Юкатане местами возникали большие проблемы с водоснабжением. С севера на юг доступность грунтовых вод была неоднородной в силу поднятия рельефа, и тяжелая ситуация с недостатком пресной воды усугублялась тем, что большая часть полуострова Юкатан состоит из карста – пористого известняка, который мгновенно впитывает дождевую воду, так что на поверхности почти ничего не остается. Поэтому, кстати, многие города майя располагались не в бассейнах рек, а, напротив, на холмах и нагорьях. Дело в том, что древние майя создавали искусственные и модифицировали естественные углубления в карсте, из которого в основном и состояли местные холмы, выстилая эти углубления глиной и используя как водохранилища.

У цивилизации майя было много технологических недостатков, которые предопределили сначала неэффективность использования территорий, а в конечном счете и вектор исторического развития. Так, майя не пользовались металлическими инструментами. Металл в быту они заменяли обсидианом – вулканическим стеклом, представляющим из себя застывшую лаву. У них не было колеса, и все свои величественные сооружения майя строили исключительно вручную с помощью мускульной силы человека.

Эта цивилизация не знала вьючных животных и парусных судов, что детерминировало низкую мобильность населения, в частности, майя даже не могли вести войны на дальние расстояния. Ведь для успешной военной кампании нужно обеспечивать армию резервами и продовольствием, а чем более растянуты коммуникации в случае войны, тем это дороже, сложнее и неэффективнее.

По той же причине, как можно предположить, общество майя не создало единого государства, а осталось политически раздробленным на небольшие, постоянно воюющие друг с другом города-царства. В таких условиях построение централизованной империи было просто невозможно, в отличие от государства инков в Андах или ацтекской империи в долине Мехико. Кстати, это подтверждают и более поздние события. Когда в 1848 году майя восстали против притеснений центрального мексиканского правительства, они действовали очень успешно и уже были на грани победы. Однако отсутствие у майя во все времена хоть какой-то централизации означало и отсутствие регулярной армии – отдельной группы людей, решавших исключительно военные задачи. Поэтому, когда подошло время очередного сбора урожая маиса (кукурузы), основной сельскохозяйственной культуры майя, им пришлось отступить, прекратить боевые действия и вернуться в родные города и деревни.

Первые поселения на территории страны майя появились довольно поздно, после X века до н. э., керамика – приблизительно в то же время, прочные долговечные строения – около V века до н. э., письменность – около IV в. до н. э. Зато у древних майя были книги на листах из волокон фикуса и широко была распространена письменность на керамике, хотя она практически не дошла до нас по понятным причинам.

В ходе своего развития майя нанесли тяжелый ущерб экологии, вырубая леса и располагая сельскохозяйственные угодья на холмах без соответствующего укрепления их склонов, что впоследствии неминуемо привело к эрозии почв. А так как цивилизация была преимущественно аграрной, в совокупности с климатическими изменениями, такими как долгая засуха, ситуация в государстве в какой-то момент стала критической. Подземные воды, питавшие колодцы майя в некоторых регионах страны, ушли от поверхности земли, что еще больше усугубило ситуацию.

С учетом того, что сельское хозяйство майя было довольно примитивным и низкопроизводительным, а крестьянин на Юкатане мог выращивать лишь вдвое больше продовольствия, чем требовалось его семье, общество майя минимум на 70 % состояло из крестьян. Ко всему прочему, влажный климат затруднял хранение маиса – основной сельскохозяйственной культуры майя. Таким образом, у этой древней цивилизации просто не было достаточного запаса прочности, чтобы быстро приспособиться к произошедшим климатическим изменениям и скорректировать жизненный уклад.

Раскопки на территории Юкатана показали, что фундаменты домов, построенных приблизительно в середине VII века н. э. на склонах холмов, в VIII в. стали покрываться осадочными отложениями. Это означает, что склоны начали подвергаться эрозии и, вероятно, вымыванию полезных веществ из почвы. Кислые почвы предгорий смывались в долину, покрывая более плодородный слой, и это неизбежно должно было снизить урожайность сельскохозяйственных культур. Экологические изменения и ознаменовали начало упадка культуры майя. Заселение склонов холмов и предгорий продлилось всего около ста лет и на пике численности там, по некоторым данным, проживало более 40 % всего населения страны.

Численность индейцев майя в VII веке н. э. стремительно возрастала, многолетние внешние войны, снижающие демографическое давление, были невозможны, поэтому уход населения со склонов холмов скорее всего означает, что обеспечение продовольствием всех жителей городов-государств тяжким бременем легло на земледельцев в долинах, что нарушило хрупкий баланс в обществе. Конкуренция за пищу не могла не привести к усилению социального напряжения, а вожди, видимо, не были в состоянии удержать власть в условиях неожиданно наступившего засушливого периода. Это привело к повсеместным гражданским войнам, крушению власти тогдашних элит и упадку большинства городов майя.

В результате на рубеже IX–X вв. н. э. исчезло (мигровало в джунгли, умерло или было убито), по разным данным, не менее 90 % населения майя, особенно в некогда самой густонаселенной области – низменностях юга. Также исчезла власть вождей как таковая, календарь длительного счета и другие сложные политические и культурные институты. Это ознаменовало собой закат цивилизации майя.

Примерно в 1250 году н. э. в долине Копана (современный Гондурас), которую когда-то облюбовали люди, почти не осталось следов пребывания человека. Повторное появление там через некоторое время пыльцы лесных деревьев (ученые выяснили это путем спорово-пыльцевого анализа местных геологических отложений) при том, что в период расцвета цивилизации майя пыльца практически отсутствовала, представляет собой объективное подтверждение того, что долина Копана практически обезлюдела, и что леса смогли наконец начать восстановление. Выжившие майя (их осталось всего несколько сот тысяч), которые впоследствии сражались с испанскими конкистадорами в XVI веке, сосредоточили свои поселения рядом с надежными источниками воды, как на севере, так и на юге полуострова Юкатан. Тем не менее, в связи с менее комфортными условиями на юге, там проживало в разы меньше людей.

Исследователь Ричардсон Джилл проанализировал каменные монументы в городах майя и сделал вывод, что между последними датами на монументах в разных местах имеются различия, и эти даты можно разделить на три группы (около 810, 860 и 910 годов) в полном соответствии с датами трех самых сильных засух. Скорее всего, засуха наступала в различных районах полуострова Юкатан неравномерно, подземные воды тоже уходили с поверхности не везде и не сразу. Жители городов-государств майя, учитывая малообразованность элит, искренне не понимали, что происходит, и не смогли приспособиться к медленно, но неотвратимо наступающим изменениям. Некоторые районы полуострова, где сохранились наиболее глубокие колодцы и остался минимальный доступ к воде, стали центром притяжения населения, которое к тому времени изрядно сократилось.

Шло время. Постепенно люди учились приспосабливаться к климатическим изменениям, да и появляющиеся технологии облегчали возможности прогнозирования, предварительного анализа тех или иных предстоящих событий, адаптации к ним. Климат по-прежнему имел (и имеет) большое влияние на судьбы целых народов, да и всего человечества – достаточно вспомнить то, что сейчас происходит с глобальным потеплением. Но чем выше ступень развития, на которой стоит цивилизация, тем больше шансов, что она самостоятельно справится с климатическими «ударами судьбы». Поэтому в усложняющемся процессе социально-технологической эволюции усилилась роль экономических факторов, которые неразрывно связаны с демографией и востребованностью человека как трудового ресурса.

Глава 3. Экономика и демография

1В середине XIV века Европа перевернула, наверное, одну из самых печальных страниц в своей истории. Ужасная пандемия чумы, принесенная торговыми кораблями с Востока, уничтожила до половины населения средневековых европейских королевств. «Черную смерть» сначала пытались представить как «божью кару» за грехи человеческие, но масштабы этого бедствия были настолько велики, а жертв, в том числе и априори невинных (маленьких детей и младенцев), было так много, что многие искренне верующие до этого христиане переставали верить в Бога, за короткий период времени потеряв всех своих родных и близких. Похороны в «братских могилах» без соблюдения церковных обрядов в то время были обычным делом. Многих умерших вообще не удавалось похоронить: тот период историки иногда вспоминают как время, «когда мертвых было больше, чем живых».

Впрочем, о появлении «черной смерти» в Европе и о том, как чума распространялась по территории христианских королевств, написано уже вполне достаточно. Гораздо интереснее обратить внимание на последствия пандемии, ставшие одной из причин зарождения капитализма в Западной Европе и прежде всего в Великобритании.

Снижение численности трудоспособного населения европейских государств на 50 % привело к тотальному дефициту рабочей силы в сельском хозяйстве (промышленности как таковой тогда еще не было). Нехватка рабочих рук была настолько значительна, что феодалы были вынуждены переманивать сельскохозяйственных рабочих друг у друга. Довольно быстро крестьяне осознали уникальность своего положения и стали требовать повышенную оплату и улучшенные условия для своего труда. Особенно преуспели в этом английские крестьяне-арендаторы. Угрожая переходом на работы к другим лендлордам, они сумели добиться сокращения податей, а также трудовой повинности. У феодалов не было особых контраргументов, и часто им приходилось соглашаться на любые, еще недавно совершенно немыслимые условия наемных работников.

Власти пытались бороться с этим, запрещая крестьянам (в Англии не было крепостного права, а судебная система не была однозначно карательной) переход от одного лендлорда к другому под угрозой тюремного заключения, однако экономическая логика взяла верх. Судиться было слишком долго и дорого даже для дворянского сословия, да и выигранные суды отнюдь не гарантировали исполнения судебных решений в отсутствии достаточного количества рабочей силы. Богатые феодалы предпочитали просто переманивать крестьян у феодалов победнее, а восстание Уота Тайлера положило конец попыткам закрепощения крестьян в Британии: после эпидемии «Черной смерти» населения просто было слишком мало, спрос на трудовые ресурсы явно превышал предложение. Внешние угрозы для Британских островов были незначительными, относительная их изоляция не позволяла элитам использовать мобилизацию против внешних сил в качестве рычага, применяемого для ограничения прав низших слоев населения. В итоге власти были вынуждены «пойти навстречу» низшему сословию. Заработки крестьян в наиболее плодородных регионах Англии, а потом и повсеместно, стали расти, жизненный уровень низших сословий населения повышался на глазах.

Кстати, в Восточной Европе чумная пандемия тоже ополовинила число жителей. Однако в условиях маленькой плотности населения, низкой урбанизации и, как следствие, небольшой мобильности жителей, а также постоянной угрозы с Востока (Тамерлан, Османская Империя, до этого – монгольское нашествие, докатившееся до Вены) последствия эпидемии «черной смерти» были совершенно другими. В совокупности сложившиеся условия сформировали предпосылки для более авторитарного поведения элит.

В Империи Габсбургов, Венгрии, на Балканах, в тогдашней Московии власть была более централизованной, чем на Западе Европы, а восточноевропейское дворянство оказалось более сплоченным и последовательно отстаивало общие сословные интересы, поэтому феодалы на Востоке не переманивали работников друг у друга. Для того, чтобы не допустить снижения податей, роста заработков и повышения экономической независимости крестьян, высшие сословия стали юридически закреплять сельскохозяйственных работников на земле, закабалив их еще больше.

В итоге к концу XVI века восточноевропейское крестьянство оказалось в значительно более бесправном положении, чем в Западной Европе, и, возможно, даже в худшей ситуации, нежели в Раннем Средневековье.

2«Копыто овцы превращает песок в золото» – такая поговорка сложилась в Англии в период правления династии Тюдоров в XVI–XVII веках. «Эпоха огораживания», как еще называют этот этап в истории, затронула Германию, Нидерланды, Францию, но особенно яркий след она оставила на территории современной Великобритании.

Великая эпидемия чумы не просто выкосила львиную долю населения Англии. Она сильно изменила демографический и, как следствие, экономический ландшафт туманного Альбиона. Огромное количество сельскохозяйственных земель было заброшено, многие деревни опустели. Однако (вспомним историю Японии в предыдущей главе) за падением всегда следует взлет, и в XVI – первой половине XVII вв. население Англии возросло более чем в два раза. С ростом населения средневековых городов и деревень росло и благосостояние их жителей.

Резко вырос спрос на зерно (впоследствии и на другие товары, в особенности на шерсть), заброшенные ранее пашни и пастбища были возвращены в хозяйственный оборот. Закономерно возрастало и демографическое напряжение. Средняя величина фермерских участков с каждым поколением становилась все меньше, поля, принадлежавшие ранее общине, межевались на частные участки, которые обносились изгородями во избежание путаницы и конфликтов.

Если детей в семье было слишком много, младшие сыновья зачастую были вынуждены отправляться на поиски лучшей доли в чужие края. Современные британские ученые-исследователи считают, что многие из них становились сквоттерами – захватчиками, самовольно занимавшими чьи-то общинные, опустевшие ранее, земли. Когда местные жители наступали на леса и пустыри и огораживали свои владения, они сгоняли сквоттеров с насиженных мест, а те, в свою очередь, оказывали сопротивление и ломали новые изгороди в знак протеста, хотя огороженная земля никогда этим людям не принадлежала. Иногда к сквоттерам присоединялись и жители соседних небольших деревень, которые ранее пользовались лесом и общинными полями соседей, принявшими решение огородить индивидуальные участки.

Тем временем новые суконные фабрики, активно строившиеся по всей Англии, все больше нуждались в шерсти, и это предопределило многолетний рост цен на нее, ведь устойчивый спрос обеспечивался не только внутренними потребителями, но и внешними, в частности, много английской шерсти экспортировалось в Нидерланды и другие государства континентальной Европы. Выращивание овец ради шерсти стало настоящим «золотым дном» для английской элиты, отдавшей под пастбища все свои пустовавшие угодья, которых после чумной эпидемии в Англии было вполне достаточно. Некоторые сельскохозяйственные земли, особенно неудобно расположенные, не обрабатывались в течение многих десятилетий.

Тем не менее, со временем источник свободных угодий иссяк. Кроме того, во времена зарождения капитализма все было далеко не так просто, как сейчас. Это в XXI веке фабрику по производству сукна можно при желании и некоторой настойчивости организовать почти в любой стране мира. В середине же прошлого тысячелетия понятия «деловой климат» просто не существовало, инфраструктура и транспортные коммуникации находились в зачаточном состоянии, поэтому и суконные мануфактуры появлялись прежде всего в Англии. Правящий королевский дом поощрял предприимчивых фабрикантов, да и рынок сбыта был совсем рядом, не нужно было везти свою продукцию за тридевять земель.

Скоро встал вопрос расширения пастбищ под выпас овец – основного ресурса для производства шерсти. Для этого требовались дополнительные свободные территории, достаточного количества которых у английских феодалов уже не было. Именно крупные лендлорды в основном с большим рвением занимались овцеводством в те времена.

Довольно быстро дворянам пришла в голову мысль занимать под овечьи выпасы общинную землю английских крестьян, прежде всего в тех регионах страны (преимущественно центральных), где рентабельность земледелия была невысока. Под овечьи пастбища стали постепенно занимать крестьянские земли, иногда просто выгоняя несчастных земледельцев с их полей, поджигая и разоряя деревни.

На дорогах страны появилось большое количество бродяг и нищих, многих из которых отправляли на виселицу за бродяжничество. Те, у кого были хоть какие-то сбережения, уплывали в Североамериканские колонии в поисках лучшей доли. Несмотря на то, что современные исследования показали, что вытеснение пастбищами пашен не было массовым, в отличие от процесса межевания общинных земель на частные огороженные участки, «эпоха огораживания» оставила о себе тяжелую память. От нее пострадало много людей, в особенности в центральных английских графствах, где почвы были более приспособлены для выпаса овец, нежели выращивания зерновых.

3В современном нам мире тоже есть немало примеров кровопролитной борьбы за жизненно важные ресурсы. Так, массовое убийство тутси представителями племен хуту в Руанде в 1994 году считается третьим по масштабу геноцидом второй половины XX века, и уступает только трагедиям в Камбодже (репрессии режима «красных кхмеров» в 1970-х годах) и Бангладеш (этнические чистки, организованные пакистанской армией во время войны за независимость Восточного Пакистана в 1971 г.). По разным оценкам, в результате руандийского конфликта погибло от полумиллиона до 1 млн человек, что составляет не менее 12 % населения страны.