Полная версия:

Мифология машины. История механизмов, которые нас пугают и очаровывают

Индивид, по мнению Маркузе, находится под властью индустрии культуры вплоть до глубинных слоев психики, так что он не знает даже своих собственных мечтаний; его желания внушены ему капиталистическими рекламными агентствами. С этой точки зрения, увлечение техникой может быть только ложной потребностью. Свобода и энтузиазм в сфере техники исключают друг друга, потому что техника делает человека зависимым.

Нам сложно принять эту позицию. Любой эксперт подтвердит, что реклама не может создавать потребности – в лучшем случае она использует существующие мечты. Рекламе всегда нужно за что-то зацепиться, и очарование техники играет ей на руку: притягательность объекта, который самостоятельно передвигается или выполняет другие действия, кажется столь же элементарной, как и очарование огня. Долгое время машины создавались только для этого: не потому, что они были полезны и облегчали труд, и не потому, что их разработка была экономически выгодна, а исключительно потому, что они предлагали – и продолжают предлагать сегодня – захватывающее зрелище. Напрашивается предположение, что наше сложное и амбивалентное отношение к технике имеет что-то общее с этим элементарным очарованием.

У этого явления могут быть разные причины, но функциональное удовольствие – выражение психолога и лингвиста Карла Бюлера (1879–1963), – похоже, стоит на первом месте. Даже маленькие дети с воодушевлением хлопают в ладоши, когда что-то движется само по себе, и этот же восторг наблюдается, когда несколько десятилетий спустя они включают новейшую кухонную машину, которая самостоятельно готовит лапшу из ингредиентов, брошенных в чашу. Нет никакой необходимости искусственно вызывать у людей энтузиазм по поводу этого чуда техники; максимум, на что может повлиять реклама, так это на то, предпочтут они Ankarsrum или KitchenAid.

Тот факт, что малыш может запускать движения машины одним нажатием кнопки, дает ему прекрасное чувство контроля над ней – и над всем миром. Удивительно, но это опьянение властью возникает и тогда, когда ребенок является лишь зрителем и ему не нужно нажимать на кнопку. В этом случае он отождествляет себя с машиной, он видит себя и свои будущие двигательные навыки и возможности уже реализованными в ней. Он радуется не настоящему, а воображаемому будущему всемогуществу.

Ученик чародеяЧасто, вслед за Мишелем Фуко, владение собственным телом рассматривают только с точки зрения репрессивного дисциплинирования[26]. Тем самым упускают из виду, что оно дарит малышу чувство триумфа. Увлечение техникой является следствием этого младенческого триумфа – возможности контролировать мир и собственное тело. Позднее ребенок узнает, что у этой власти есть пределы; пока же его пронизывает ощущение абсолютной власти. Именно здесь в игру вступает религия. Она не терпит никакого другого всемогущества, кроме Божественного, и требует смирения и покорности Всевышнему. Человек, претендующий на то, чтобы властвовать над природой подобно Богу, будет наказан за это, о чем рассказывается, например, в мифе о Прометее.

По сути, вездесущий страх перед техникой – это страх наказания за стремление к всемогуществу, что означает уничтожение человечества. Конечно, в нем есть и своя рациональная сторона. Однако без связи с иррациональным страхом перед неминуемой ответственностью за высокомерие острота противостояния между технофилами и техноскептиками непонятна.

Таким образом, кажется, что страх оказаться под властью машин или даже быть уничтоженным ими и притягательность техники связаны друг с другом, они являются двумя сторонами одного и того же сочетания аффектов. Но в общественном восприятии они разделены. В технической рубрике газеты можно найти восторженное сообщение о новой программе распознавания лиц, а в разделе «Искусство» той же газеты – резкую критику возможных злоупотреблений этой технологией. Только когда эти две стороны нашего отношения к технологии разошлись, дебаты о технологии стали столь же громкими, сколь и поверхностными.

Критика – это искусство не быть столь управляемыми, писал Фуко 30 лет назад, и действительно, перспектива быть управляемым алгоритмами заслуживает жесткой критики[27]. Но люди боятся машин не с момента появления искусственного интеллекта; еще Гёте в балладе «Ученик чародея» (1897) писал об этом:

Вызвал я без знанияДухов к нам во дворИ забыл чуранье,Как им дать отпор[28]!Возражения Платона против техники письма и сегодняшние возражения против гугления, просмотра видео на YouTube вместо чтения, использования искусственного интеллекта в процессе рассуждения и принятия решений – все они следуют основному технологическому мифу Запада: дух повреждается техникой, знания утрачиваются, человечество глупеет, и в конце концов человек теряет свою человечность.

Так, у Платона мы читаем:

В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых[29].

Через 25 веков после Платона нейробиолог из Ульма Манфред Шпитцер в газете Wochenblatt (18 августа 2012 года) заявил:

Цифровые медиа делают за нас умственную работу и освобождают нас от размышлений, подобно тому, как автомобиль освобождает нас от физической работы. Как нейробиолог, я знаю, что это совершенно точно не проходит бесследно для мозга. Подобно тому, как из-за пассивного образа жизни наше тело теперь зависит от пробежек и фитнес-центров, мозг как динамичный орган также разрушается при отсутствии нагрузки.

Google заставляет нас поверить, что в нем мы можем найти любую информацию. Но исследования показывают, что у человека, ищущего информацию с помощью Google, она сохраняется в мозгу с меньшей вероятностью, чем у того, кто ищет ее другими способами. Или, например, в случае с ориентацией на местности: мы перепоручаем ее навигатору в автомобиле – не стоит удивляться, что сами мы ориентируемся все хуже и хуже. То же самое касается дней рождения, телефонных номеров, ментальной арифметики или правописания. Если в мозгу происходит меньше событий, мы меньше учимся и мозговые извилины формируются хуже[30].

Платон и Шпитцер имеют схожие представления о влиянии техники: машина создается или техника изобретается, чтобы служить человеку и облегчить его труд. Но вскоре они оборачиваются против своего изобретателя. Они отбирают у своего создателя одну способность за другой, пока он не оказывается полностью подчинен им или даже уничтожен. Машина становится субъектом истории, а человек, в свою очередь, превращается в бездумную машину.

История об ученике чародея – это своего рода теория протеза наоборот[31]. Если в теории протеза инструмент и машина понимаются как заменители частей тела и телесных функций, облегчающие работу, то, согласно перевернутой теории протеза, техника отбирает у человека его способности до тех пор, пока машина не заменит ему мозг. Тогда он уже перестает быть человеком.

Базовая идея «Ученика чародея» сохранилась, несмотря на бесчисленные варианты, возникшие со времен Платона, однако она не отражает сущность человека, как если бы обращение с технологиями было генетически обусловлено. Этому противоречит, во-первых, тот факт, что этот миф специфичен для Запада, во-вторых, то, что варианты столь же важны, как и основной миф, для понимания наших эмоций от техники, и, в-третьих, то, что аффективные установки в любом случае реагируют как носители знания: в быстро развивающихся культурах они всегда отстают от процесса познания, иногда на столетия. Вот почему бессознательные страхи прошлой эпохи могут привязываться к текущим ситуациям. В случае с отдельным человеком это называется неврозом; если речь идет о коллективе, то, насколько я знаю, названия у этого явления нет, хотя оно известно и широко распространено. Например, идея антипрививочников о том, что дети должны подвергаться воздействию вирусов, потому что природа хочет укрепить их – детей, а не вирусы, разумеется, – навеяна устаревшим, но по-прежнему эмоционально значимым представлением о доброй природе. Следуя той же логике, можно было бы отдавать детей тигру. В конце концов, бегство может сделать их ноги сильными.

Полезные, развлекательные и стимулирующие мысль машиныПочти во всех историях техники создание машин связывается с их полезностью. Первоначально автоматы облегчали труд, позднее некоторые из них использовались для других целей, особенно в сфере развлечений, театре и религиозной пропаганде.

На самом деле полезные машины – рычаги, шкивы и архимедовы винты – использовались уже в древности, прежде всего в сельском хозяйстве, строительстве и на войне. Без грузоподъемных кранов, вероятно, не удалось бы построить пирамиды. Эти древние технические приспособления предназначались исключительно для облегчения труда и не имели особенной развлекательной ценности. Однако с тех пор, как люди начали создавать машины, они также поставляли в индустрию развлечений устройства, по понятным причинам в основном автоматические, которые служили единственной цели – вызвать у зрителей определенные аффекты. Поэтому мы не должны слишком поспешно поддаваться популярному мифу о происхождении машины, согласно которому «настоящая» и «первоначальная» машина была аппаратом пользы, из которого затем развился аппарат впечатления.

Возможность получать эмоции возникает из диалектики детского чувства всемогущества и религиозного требования абсолютного подчинения божеству. Поскольку всегда существует опасность, что люди станут слишком изобретательными и тем самым поставят под угрозу отношение подчинения, необходимо снова и снова рассказывать историю о «рабах», которые впали в высокомерие по отношению к «хозяину» и были наказаны за это.

Когда говорят о диалектике, ожидают синтеза, снятия противоречий. На самом деле, казалось бы, безнадежный антагонизм превосходства и подчинения породил еще один, третий, вариант отношения к машинам: машины могут не только развлекать, но и стимулировать мысль, и даже порождать новый взгляд на мир. Без изобретения механических часов механистическое мировоззрение было бы немыслимо, равно как и колебания между ощущением конца времен и оптимизмом в XIX веке были бы невозможны без паровых машин.

Вся техника состоит из архимедовых машин

Поэтому генеалогия эмоций в сфере техники может быть особенно хорошо проиллюстрирована на примере развлекательных машин. «Генеалогия – это повествование, которое пытается объяснить культурное явление, описывая, как оно появилось, как оно могло появиться или как можно представить себе его возникновение»[32], – пишет Бернард Уильямс (1929–2003). В этом смысле речь идет об эмоциональной предрасположенности, с которой принимаются технические изобретения и которая, в свою очередь, стимулирует развитие определенных технологий, включая колебания между алармизмом и эйфорией, сопровождающие почти каждую новую разработку.

Очевидно, что такую эмоциональную историю нельзя разделить на четко определенные периоды или описать как последовательность эпох. Американский искусствовед Джордж Кюблер (1912–1996) предложил другой способ описания истории[33]. Он сравнил ее с пучком волокон: отдельные мотивы, созвездия или нарративы возникают, как нити в старой плетеной вручную веревке, тянутся сквозь время, а затем снова исчезают, чтобы, возможно, появиться вновь; при этом они объединяются, образуя новые нарративы, снова обрываются или просто меняются сторонами. История состоит из бесчисленного количества таких нитей, которые объединяются в постепенно меняющиеся формы. Такая историография не только не допускает строгой периодизации и ложной телеологии, но и позволяет объяснить временны́е несоответствия, например то, что ярость, которой отчасти сопровождаются современные дебаты о технологиях, по сути, относится к более ранним эпохам.

Полезные и развлекательные машины

Глава, в которой обсуждается, как люди воспринимают технологии, а также опровергается предубеждение, что эстетика не имеет отношения к технологиям, и объясняется, почему нам необходимо взаимодействовать с развлекательными машинами, если мы хотим понять сегодняшние технологические дебаты.

Когнитивный и эстетический опытЛокомотив появляется из ниоткуда. Он мчится к зрителю, который, кажется, стоит рядом с железнодорожной насыпью. Пейзаж выглядит аморфным и расплывчатым и в то же время компактным и непрозрачным. Холмы и мосты лишь намекают на него. Граница между небом и землей размыта. Последние вагоны исчезают под дождем, конца поезда не видно. Четко прописаны только труба локомотива и край откоса: они придают картине Уильяма Тёрнера «Дождь, пар и скорость» (1844) ноту агрессии. Картина навязывает себя зрителю. Изображая локомотив, Тёрнер мастерски добивается сжатого представления того, что означала индустриализация для него и, возможно, не только для него: надежда на прогресс вместе со страхом попасть под колеса. В буквальном смысле. Это произведение искусства завораживает, вероятно, всех посетителей Национальной галереи в Лондоне, и каждый из них неизбежно остается под впечатлением от него.

Напротив, тот, кто стоит перед локомотивом несколькими станциями метро дальше на юг, в Музее науки, хочет узнать что-то новое. Он пытается понять, как работает паровоз, какой груз тянет, какой уклон преодолевает и сколько угля потребляет. Кроме этого, он узнает об экономическом значении паровых технологий в начале XIX века. Посетители Национальной галереи получают эстетический опыт, посетители Музея науки – когнитивный, хотя и те и другие рассматривают технические артефакты. Бесчисленные посетители cybathlon (кибатлона) – соревнований для спортсменов с ограниченными возможностями при поддержке роботизированных вспомогательных технологий, которые Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха впервые проводил в 2016 году, – также хотели получить определенный эстетический опыт, например сыграть в футбол с машиной, пожать руку роботу, поговорить с ним о погоде или стать свидетелями соревнований по бегу парализованных людей с экзоскелетом. Возможно, некоторым из них это напомнило людей, которых показывали публике в клетках на ярмарках в XIX веке. Но большинство наверняка хорошо провели время и восхитились возможностями техники.

Тот, кто сегодня очарован машинами, как будто бы нуждается в оправдании. Он/она интересуется искусством или техникой либо он/она взял(-а) с собой ребенка. Взрослых, которые развлекаются автоматическими игрушками или бессмысленными гаджетами, играют в компьютерные игры, проводят много времени в смартфоне или в интернете, воодушевляются при виде быстрых автомобилей и самолетов-невидимок, легко заподозрить в поверхностности, в том, что они отдают дань обществу развлечений, поддались влиянию индустрии культуры или, что еще хуже, не распознают знаков времени.

Марко Морозини, советник Беппе Грилло и профессор Цюрихского технологического института, организатора соревнований по кибатлону, в интервью цюрихской газете Tages-Anzeiger утверждает:

Интернет наносит неисчислимый ущерб во многих областях. Больше всего от него страдает мозг миллиардов людей, особенно молодежи. Фотографии, которые даже десятилетние дети могут найти в любое время, – это возмутительно. И то, что мы, взрослые, допускаем это, совершенно безответственно. В ситуации глобальной эйфории от цифровизации мы слишком часто упускаем из виду косвенный ущерб, наносимый интернетом[34].

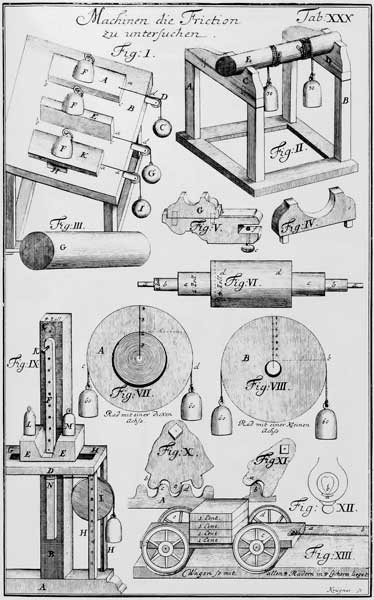

Машины не всегда вызывали всеобщее подозрение. Напротив, в Античности и в эпоху Возрождения техника для развлечений служила назидательным и образовательным целям. Театральные машины Герона Александрийского; архангел Гавриил Брунеллески; машина, которая могла ходить по Сене и благодаря которой у Лейбница родилась мечта о собственном кабинете редкостей; флейтист Вокансона, к которому стекался весь Париж; Venus electrificata, также называемая «Поцелуй из Лейпцига», – дама, заряженная лейденской банкой, которая целовала кавалера и одновременно наносила ему электрический удар: все они не имели непосредственного применения, их единственная цель заключалась в том, чтобы дать возможность получить определенный опыт и обеспечить увлекательное зрелище. Это противоречит каноническому определению машины, которое принадлежит римскому теоретику архитектуры Витрувию (ок. 80–15 гг. до н. э.): «Машина есть сочетание соединенных вместе деревянных частей, обладающее огромными силами для передвижения тяжестей. Действует она посредством круговращения, основанного на искусстве, что по-гречески называется κυκλική κινησις»[35].

Одного эстетического опыта Витрувию недостаточно: машина должна приносить пользу. С его точки зрения, необходима подвижная конструкция, сочетающая четыре простые (архимедовы) машины – веревку, рычаг, шкив и наклонную плоскость (клин), – для повышения эффективности естественной силы, например мускульной силы человека. При этом, подчеркивает Витрувий, круговая сила обычно преобразуется в линейную, и наоборот. У развлекательных машин нет таких характеристик, но это не значит, что они не могут приносить пользу. В этом контексте мы будем говорить о функции. Как правило, функция эстетического удовольствия состоит в передаче некоторого сообщения.

В своей книге об остроумии Фрейд размышляет о механизмах, вызывающих смех. По его мнению, острота доставляет слушателю удовольствие, потому что, с одной стороны, она передает запретную агрессивную или сексуальную мысль, а с другой – делает возможным запретное для взрослых людей удовольствие от бессмыслицы. Оба вида удовольствия находятся друг с другом в «запутанных соотношениях освобождения»: приподнятое настроение, связанное с удовольствием от бессмыслицы, позволяет запретной мысли получить доступ к сознанию, что еще больше поднимает настроение и санкционирует удовольствие от бессмыслицы. Удовольствие, согласно Фрейду, – это та заманчивая премия, которую допускает мышление[36].

Аналогичным образом мы можем представить себе задачу развлекательных машин: настроение, возвышенное эстетическим переживанием, позволяет даже непристойным и возмутительным идеям получить доступ к сознанию. Здесь послание – это, так сказать, спутник удовольствия.

Другой античный автор берет опыт в качестве отправной точки для своего определения машины: «Поскольку круг сразу же движется двумя противоположными движениями и поскольку один конец диаметра, Α, движется вперед, а другой конец, Β, движется назад, некоторые люди считают, что в одном движении многие круги сразу же движутся противоположно, как колеса из меди и железа, применяемые в священнодействиях. Пусть имеется круг ΑΒ и другой касающийся его круг ΓΔ; тогда если диаметр ΑΒ движется вперед, то диаметр ΓΔ движется назад, поскольку диаметр движется вокруг одного [центра]. И опять, касаясь ΕΖ, по той же причине он будет двигать его вперед. Это же будет происходить и в случае многих кругов, когда один из них приведен в движение. Создатели устройств скрыли это начало, присущее кругу по его природе, так что в механизмах видно только нечто удивительное, а причина неясна»[37]. Мы цитируем один из немногих трудов по механике, сохранившихся от Античности. Долгое время его ошибочно приписывали Аристотелю.

В отличие от труда Витрувия, «Механические проблемы» (Quaestiones mechanicae[38]) посвящены не работе, а удивительному в технике. Описанные здесь устройства также состоят из четырех архимедовых машин, но для того, чтобы они были развлекательными, должно выполняться еще одно условие: их механизм и двигатель должны быть либо невидимыми, либо видимыми, но непонятными.

В 1774 году отец и сын Жаке-Дро из швейцарского города Невшатель впервые представили трех автоматонов, которые могли писать, рисовать и играть на органе. Первоначально эти три фигурки планировались как часть рекламной кампании часов мануфактуры Жаке-Дро, но они настолько понравились публике, что вскоре стали основным источником дохода предприятия. Их показывали по всей Европе за немалую плату. В наши дни в первое воскресенье каждого месяца в Музее искусства и истории в Невшателе можно посмотреть на эти автоматические фигуры в действии. Как объяснил директор музея, их демонстрация проводится так редко, потому что цепь, приводящая в движение механизм, очень сложна и ее невозможно заменить.

Механика трех фигур очевидна, тем не менее она настолько сложна, что очевидность лишь усиливает удивление. Человек видит, но не понимает. Кажется, что фигуры изображают настоящих детей – один мальчик пишет, другой рисует, а девочка играет на клавесине. Художественные достоинства композиции довольно скромны, непонятно даже, кто перед нами, дети или взрослые. Однако, когда механизмы приходят в движение, вся аудитория, независимо от возраста, потрясена: то, как пальцы девочки скользят по клавишам, как один мальчик рисует собаку карандашом, а другой пишет письмо настоящей ручкой – все это чистая магия.

Тот, кто рассмотрит автоматон со «спины» и обнаружит чрезвычайно сложный автоматический роликовый механизм с цепным приводом, где каждый элемент издает звук, восхитится мастерством часовщиков того времени и поймет, чем эстетическое переживание технологии отличается от эстетического переживания искусства: зрителя трогает не прекрасное, а чудесное. Или, говоря иначе, искусство доставляет наслаждение, техника – опыт.

Две формы эстетического опытаВ «Критике способности суждения» Кант также различает две формы эстетического опыта: механический и эстетический в более узком смысле, причем последний подразделяется на опыт приятного и изящного. Под механическим искусством подразумевается ремесло, которое достигает совершенства только благодаря усердию и практике[39]. Хорошая столярная работа (обеденный стол), конечно, может приносить удовлетворение, но это лишь побочный эффект ее полезности. Искусство в более узком смысле, напротив, не имеет другой цели, кроме как доставлять удовольствие. В случае с приятным искусством удовольствие – это все, что нужно; для того чтобы оно стало изящным, необходимо выполнить еще два условия: во-первых, оно должно быть свободным от интереса, то есть зритель не должен ожидать от него никакой пользы, и, во-вторых, суждение, определяющее объект как прекрасный, в известном смысле должно быть всеобщим. Наблюдатель может предположить, что все остальные люди придут к одному и тому же суждению, поскольку незаинтересованное удовольствие от прекрасного пробуждается объективной целесообразностью предмета. Под целесообразностью Кант, однако, понимает не внешнюю цель, а лишь внутреннюю согласованность отдельных элементов. В искусстве, согласно Канту, мы имеем дело с целесообразностью без цели[40].

Гармоничная согласованность теперь относится не только к объекту созерцания, но и к субъекту, точнее, к его внутренним способностям: наблюдатель воспринимает зрелище как прекрасное, когда то, что он видит (Anschauung), согласуется с тем, что он понимает (Verstand).

Какому из кантовских критериев соответствует автоматический тигр, которым сегодня можно полюбоваться в лондонском Музее Виктории и Альберта? Это двухметровое животное с деревянным расписанным корпусом производит сильное впечатление даже на современных посетителей, избалованных техникой: тигр терзает английского солдата, который едва успевает поднять руку, прежде чем в конце концов испустит последний вздох. Все это сопровождается соответствующими жуткими звуками.

Типу Султан, правитель Майсура на юге Индии, построил эту машину в XVIII веке, чтобы произвести впечатление на своих английских гостей за ужином и, возможно, немного напугать их. Машина-хищник должна была не только вызвать восхищение своими художественными и механическими достоинствами, но и побудить колониальных офицеров задуматься о якобы установленном свыше превосходстве англичан и тем самым внушить им немного больше сдержанности.

Несомненно, тигр – это машина, несомненно и то, что он не выполняет механическую работу, чтобы заменить мускульную силу человека. К какой же категории эстетического опыта он относится? Это изящное, приятное искусство или просто доброе ремесло? Тот факт, что он находится в Музее Виктории и Альберта, который рекламирует себя как ведущий в мире музей искусства, дизайна и перформанса, не облегчает ситуацию: относится ли он к категории искусства, дизайна или перформанса?

Давайте рассмотрим возможные варианты. Тигр не имеет непосредственного применения, как стол, потому это не механическое искусство. Он, несомненно, доставляет удовольствие, но не лишен интереса. Политические мотивы султана были сразу понятны каждому гостю. Остается категория приятного. Но можно ли назвать тигра, загрызающего насмерть солдата, приятным? Мы бы не назвали фильм «Кошмар на улице Вязов» приятным, хотя он, конечно, может доставлять удовольствие. Кроме того, согласно Канту, удовольствие возникает, с одной стороны, из единства «воображения с рассудком»[41], а с другой – из целесообразности природы, то есть из понимания действия природы. Другими словами, мы испытываем удовольствие от прекрасного, когда понимаем то, что видим. Но машина султана впечатляет именно потому, что принцип ее работы скрыт. Согласно Quaestiones mechanicae, ощущение чудесности машины возникает только тогда, когда мы ее не понимаем.