Полная версия:

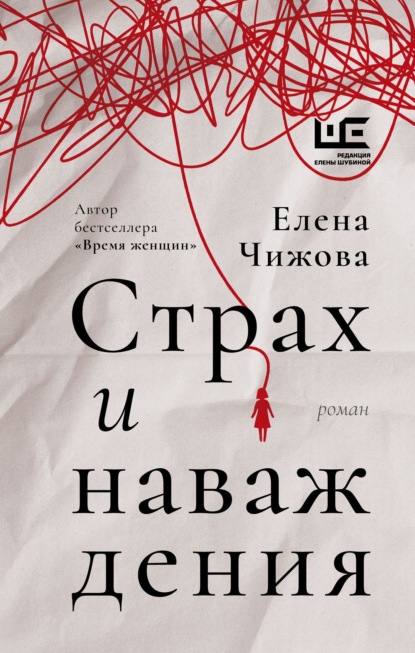

Страх и наваждения

Исподволь, скосив глаза (махнув рукой на зазор, который должен существовать между автором и его или ее лирическим героем), я следила за синей курткой, которая удалялась в направлении Большой Пушкарской, пока окончательно не скрылась из виду, свернув во двор. Мне стоило больших усилий, чтобы не кинуться вдогонку – проследить за ним до самой парадной; убедиться, что картина, нарисованная моим сорвавшимся с катушек воображением, ни в малейшей степени не соотносится с реальностью. Уж не знаю, на что я надеялась, но, как бы то ни было, мои усилия не остались без последствий.

К моей героине вернулась способность мыслить логически. Рыться в мусорной коробке, откуда, как из разверстой пасти, лезет мятая оберточная бумага вперемешку с пустыми конвертами; отправлять полицейский наряд на домашний адрес… Не проще ли взять ее с поличным, что называется, тепленькой?

Сцена задержания – я увидела ее во всех подробностях – не заставила себя ждать. Вот, дождавшись своей очереди, моя героиня подходит к окошку; протягивает незаполненный квиток; почтовичка читает фамилию адресата; ее взгляд затуманивается (надо полагать, она в курсе происходящего); не взглянув на оборотную сторону, она встает (отвлекшись на мгновение, я подумала: интересно, что эта женщина сейчас испытывает: страх или стыд?); взгляд моей героини (разумеется, спокойный – ведь она, в отличие от меня, ни о чем не подозревает) останавливается на темно-красном вязаном платке, который, углубляясь в почтовые дебри, женщина-служащая придерживает вспотевшей от переполняющей ее гражданской ответственности и дрожащей мелкой дрожью рукой. Вот она уже возвращается, протягивает конверт – героиня чувствует чьи-то чужие жесткие пальцы: кто-то, подойдя сзади, берет ее за локти; ей не вырваться, не обернуться… Не представить себе его лица: вместо лица – брешь, пустое место, прореха на теле человечества…

Доведя свой страх до абсурда, я мгновенно успокоилась. В том числе благодаря подвернувшейся под руку цитате, которую, допечатав последний абзац, машинально и безотчетно выделила курсивом. (Объяснение для тех, кто по молодости лет не застал прежних времен: такое – к месту и не к месту – цитирование служило дешевой заменой антидепрессантам; своего рода виртуальным пластырем, наложенным на вполне себе реальные ранки, нанесенные тупыми предметами, коими пользовалась советская власть, чтобы напустить страху на своих подданных – тех, кто, норовя отклониться от прямой траектории, шагал не в ногу.)

Бросив злосчастный конверт в урну, моя героиня отправилась назад, по дороге размышляя, за каким чертом она устроила всю эту глупую суету? Воспользовалась конвертом как поводом, чтобы дать волю своим (то бишь моим) потаенным страхам?.. И пока она, покорная авторской воле, шла пустынной аллеей Александровского парка, я вертела эту мысль то так, то этак, не слыша ни шорканья лопат, сгребающих снег, ни звона скользящих вдоль парковой ограды трамваев, словно между мной и окружающей жизнью выросла стеклянная стена.

Моя героиня спустилась в подземный переход – бункер с серыми цементными стенами, – только тогда я вспомнила, зачем она, собственно говоря, выходила.

Сейчас это обычный сетевой магазин. Но в годы моей юности он был лучшим в городе цветочным. Злые языки утверждали, что у здешней директрисы какие-то особые связи «в верхах», куда простым смертным вход был заказан, – слухи, которые за давностью лет уже ни подтвердить, ни опровергнуть. Могу лишь засвидетельствовать, даже вечером перед самым закрытием здесь продавались свежие и, по тогдашним понятиям, роскошные цветы: алые и белые розы, хризантемы на длинных стеблях; гвоздики – такие плотные, будто их не вырастили на грядке, а отлили из пластмассы (эти, в четном количестве, подходили для похорон). В торговом зале журчал фонтан и стоял тонкий цветочный аромат – я и сейчас, открывая дверь, его слышу: аромат праздника, которого нет.

А есть знакомая кассирша. Мы познакомились (если это можно назвать знакомством) два года назад, в марте, когда только-только схлынула паника, захватившая город. С магазинных полок сметали туалетную бумагу, крупы, макароны. У касс змеились длинные очереди. Люди предались потребительскому ажиотажу – мне казалось, чтобы перебить страх. В те дни, полные невнятных слухов и домыслов, я держала свой страх на привязи. Он настиг меня позже, когда разом опустели улицы; и каждый божий день начинался с графиков и цифр. На первых порах заразившихся исчисляли сотнями, умерших – единицами. Никто не знал, много это или мало; а главное, чего ждать потом.

Казалось, общий страх объединяет. Это иллюзорное единство в скором времени распалось – когда мы, точно овцы, захваченные врасплох, разбрелись по разным пастбищам. И с этих пор каждый жевал свое: одни яростно отрицали самоё болезнь, убеждая себя и других, что ее нет, а все это происки «гигантов большой фармы», нарочно разгоняющих панику, чтобы на этом заработать; в то время как другие, впав в плохо скрываемую истерику, по сто раз на дню мыли руки с мылом и тщательно протирали продуктовые упаковки обеззараживающими средствами – прежде чем их вскрыть.

Не могу сказать, по которому из пастбищ бродила в те дни моя знакомая кассирша: с огульными ли отрицателями, полагавшими, что мы, урожденные россияне, этой заразе не подвержены, будто бы у нас – в отличие от остатнего человечества – «особый генетический код»; или с такими, как я, рыскавшими по всевозможным научным и околонаучным сайтам. Если судить по косвенным признакам, скорее с первыми: за кассой она сидела без перчаток и в маске, спущенной под самый подбородок. А с другой стороны (так я думала в ее оправдание), быть может, эта женщина страдает сердечной недостаточностью или иной какой-нибудь болезнью, когда через маску трудно дышать.

Склоняясь к последней версии, я расположила ее посредине: на одинаковом расстоянии как от огульных отрицателей, так и от завсегдатаев панических сайтов; наделив изрядной долей здравого смысла – чего в те дни не хватало многим.

Одним словом, эта женщина мне нравилась. По-видимому, я ей тоже. Иначе не объяснить, по какой такой причине она из всей бесконечной череды покупателей выбрала меня.

Тем вечером – я уже готовилась ко сну, хотела лечь пораньше, чтобы утром, на свежую голову, дописать статью для журнала, над которой корпела уже вторую неделю; до пандемии такая работа заняла бы максимум дня три – надела ночную рубашку и вышла в кухню, проверить, не горит ли конфорка: в те тревожные весенние месяцы я взяла себе за правило перед сном проверять газ. Убедившись, что все конфорки благополучно выключены, я машинально открыла шкафчик и вспомнила, что не купила кофе. Ладно бы хлеб или молоко – но какая же работа без кофе!

Был поздний час, основной поток покупателей уже иссяк. Она сидела за кассой, по обыкновению спустив голубоватую санитарную маску под подбородок; ее крупные, изрезанные морщинами руки лежали на неширокой приступочке между монитором и денежным ящиком: казалось, глубоко о чем-то задумавшись, она забыла его закрыть. Я выложила кофейную пачку на ленту – тем самым отвлекая ее от мыслей, в которые она погрузилась, пользуясь отсутствием покупателей.

Понятия не имею, что ее к этому подвигло, может быть, мой старый плащ, который я накинула второпях, – но вместо того, чтобы произнести дежурную фразу: «Пакет? Товары по акции?» – она, запустив руку куда-то под кассу, предложила мне набор куриных крылышек. Помню, как она сказала:

– Восемьдесят процентов уценка. – И, смущенно улыбнувшись, объяснила, что взяла два набора для себя, но одной-де столько не съесть.

Дома, сорвав упаковку, я обнаружила, что курятина, которой она так щедро со мною поделилась, слегка подванивает, и, разумеется, выбросила куриный набор в помойку – но о покупке не пожалела: меня до глубины сердца тронула ее неожиданная забота.

С тех пор, заходя в магазин, я первым делом ищу глазами ее жесткий костистый профиль; крупные руки (последнее время моя кассирша работает в перчатках); узковатые, широко расставленные глаза: мне приятно видеть, как в этих усталых глазах вспыхивают искры узнавания, когда – рассчитавшись с очередным покупателем и произнеся заученное: «Всего доброго. Ждем вас снова» – она поднимает взгляд на меня.

В романе в магазин вошла моя героиня.

Вот она входит и видит знакомую кассиршу, сидящую за кассой – самой дальней от входной двери. С пустой корзинкой в руке она движется вдоль полок, внимательно и придирчиво разглядывая чайные пачки. Ей нужен именно чай, причем не рассыпной, а в пакетиках: кто знает, в каком ее поселят отеле (выбор отеля – прерогатива устроителей). Если повезет, у нее в номере будет электрический чайник. Вечером, когда, усталая, она вернется к себе в номер, можно сесть в кресло и выпить чашку чаю… Сигареты она спросит у кассы. Она думает: надо взять блок. В поездке столько не понадобится, но пусть останутся про запас. Подходя к кассе, она заранее улыбается. Ожидая, что знакомая кассирша улыбнется ей в ответ и они перекинутся парой доброжелательных фраз. Например, о погоде – о том, что в этом году выдалась не слишком холодная зима, да и лето не такое уж жаркое, во всяком случае, не сравнить с прошлым, когда те, кто оставались в городе, маялись от духоты; или о макаронах: ходят слухи, что макаронные изделия вот-вот подорожают.

Но взгляд, поднятый на нее, пуст – будто их разделяет не прозрачный экран (эффективное средство борьбы с коварным вирусом), а глухая кирпичная стена; вперясь глазами в эту стену, кассирша смотрит отрешенно, словно, пока они не виделись, на нее обрушилось какое-то страшное горе, чья-то безвременная смерть. Однако надо работать, обслуживать покупателей – для нее все они на одно лицо.

Героиня слегка растеряна. Скрывая свои истинные чувства, она рыскает глазами, отмечая форменную куртку, пошитую из хлопковой ткани; скрадывающую природную костистость тела, придающую телу не свойственную ему обтекаемость. И в то же время покорность неподъемному горю, которое эта несчастная женщина вынуждена поднять, положить на плечи и нести.

– Оплата наличными или по карте? – взгляд кассирши уже не пустой, а напряженный.

В смущении, ежась под колючим взглядом, героиня просит блок сигарет. Называет марку.

Не удосужившись заглянуть в металлический короб, где сетевые магазины обязаны держать сигареты, кассирша отвечает:

– Этих нету. – Вернее, буркает, глядя мимо, поверх ее головы.

– Пожалуйста, посмотрите там, – вежливо, но настойчиво (хотя настойчивость ей не свойственна) героиня указывает пальцем на короб над соседней неработающей кассой.

Кассирша неохотно встает, достает четыре пачки, возвращается на рабочее место и коротко объявляет:

– Это всё. Пробивать?

Героиня хочет попросить: пожалуйста, посмотрите там – и указать на самую дальнюю от входной двери кассу, но продавщица ее опережает:

– Зайдите завтра. Или на днях.

После этих слов ничего не остается, кроме как промямлить:

– Не могу, завтра я улетаю.

Пропустив объяснение мимо ушей, кассирша подтягивает повыше маску и, шевеля скрытыми под слоем складчатой синтетической ткани губами, равнодушно бросает:

– Этих пачек вам хватит. – После чего обращается к следующему покупателю, пожилому дядьке. Стоя в очереди за героиней, тот шумно вздыхает, выражая явное неудовольствие задержкой, случившейся по ее вине.

Героиня думает: командировка рассчитана на четыре дня; сигарет действительно хватит. Но кассирша – она-то откуда это знает?..

Мои мысли прервал звонок. Звонил телефон – мелодией дочери. Я решила не отвечать, продолжить работу, полчаса погоды не сделают, закончу и перезвоню.

Мелодия длилась. Отвечая на зов неизбывной материнской тревоги – а вдруг что-нибудь срочное? – я потянулась за телефоном. Но мелодия уже смолкла.

С тех пор, как дочь от меня ушла – переехала в съемную квартиру, прошло немногим больше года. Этого хватило, чтобы осознать: время – умелая акушерка, обрезающая пуповины. Все, что меня окружает, покрылось патиной пустоты. Пустота бездетной жизни отдает горечью, я глотаю ее с каждой ложкой супа, сваренного по привычке. Горечь – приправа к моей ежедневной трапезе: пряные травы ее молодого отчуждения вперемешку с перечной мятой моего одиночества. Теперь, когда она навещает меня от случая к случаю, мне трудно верить, что она – моя дочь. Порой, глядя на нее, я кажусь себе самозванкой. Я бы многое отдала, чтобы доказать себе и миру, что я – та самая женщина, которая ее родила.

Но дело не только в ней. Все последние недели я чувствовала смутную, безотчетную тревогу, которая накатывала приступами – накатит и отпустит. Первый случился в январе, ближе к концу новогодних праздников (на площади перед моим домом еще стояла искусственная елка, украшенная гирляндами и шарами; на самом крупном, закрепленном на высоте человеческого роста, чем-то красным вывели цифру: 2022). В один из таких тревожных дней, не придумав ничего лучшего, я сняла пятьдесят тысяч со своего рублевого счета. Сама не знаю зачем. Тем же вечером я возвращалась домой из театра – давали новый, но уже успевший нашуметь спектакль с участием знаменитой актрисы; ее нарочитая, на мой вкус, игра оставила меня равнодушной; зато весьма заинтересовала другая актриса, мне неизвестная, занятая в первом акте.

Подойдя к своей парадной, я приложила к входному устройству таблетку-ключик. Железная дверь запищала. Мне показалось, слишком громко. Я оглянулась, как беззащитный человек, которого подстерегает невидимая опасность: кто-то, кого я не заметила, притаился во тьме – под аркой или там, за гаражами… Спасаясь от незримой, словно разлитой в холодном воздухе, опасности, я рванула дверь на себя.

За моей спиной она затворилась почти бесшумно (сработал безотказный доводчик). Пересчитывая торопливыми шагами ступени, я вспомнила: в каком-то северном языке, кажется у эскимосов, существует сорок названий снега… А у нас? Есть ли в русском языке что-нибудь такое же – обыденное, привычное, ежедневное, но при всем при этом имеющее множество самых разных названий?..

С этой мыслью я вошла в лифт. Тот самый, новый, современный, который нам, сирым и убогим жильцам, достался от щедрот государства. Прежний, забранный в сетчатую клетку, двигался судорожными толчками – этот скользил ровно и бесшумно, как трамвай по рельсам. (В юности мне снился один и тот же сон: будто я захожу в лифт, нажимаю на кнопку, кабина приходит в движение – я теряю счет этажам; гулкий скрежет – удар! – сломив сопротивление ветхих деревянных стропил и железной кровли, лифтовая кабина вырывается в открытое небо… Всякий раз я просыпалась в холодном поту.)

С потолка, сквозь вентиляционную решетку тянуло слабым сквозняком – едва уловимый приток свежего воздуха не перебивал плотной духоты, стоявшей в замкнутом пространстве. Пытаясь расправить легкие, я сделала глубокий вдох – мой взгляд остановился на зеркале, прикрепленном к задней стенке лифтовой кабины. Ранним вечером, когда я уходила из дома, зеркало было целым. Сейчас по его поверхности бежали мелкие трещины – как по стеклу автомобиля, попавшего в аварию; в автомобильной промышленности такие стекла используют нарочно, чтобы выпавшими осколками водителю не изрезало лицо.

Вглядываясь в свое бегущее мелкими трещинками отражение, я подумала: происходит что-то неладное. Вот только с кем? Со мной или…

В следующий миг, когда я – мне казалось – подобралась к ответу, белые створки дрогнули и разошлись. Стоя в открытом проеме, я чувствовала себя моллюском, с которого сорвали раковину – мою последнюю защиту от невидимого, подступающего все ближе и ближе Зла.

Шорох за стеной; тихое, но внятное похрустывание – меня пугают и настораживают звуки. Даже привычные, как этот тихий, едва различимый хруст, исходящий от старинной иконы, которая висит в моем рабочем кабинете. Разумеется, я знаю, так хрустит сухое дерево. Знаю, но не могу ничего с собой поделать: эти вкрадчивые звуки, как нарочно, выступают вперед – на поверхность моего измученного сознания, словно надпись на стене: мене, текел, фарес – можно закрыть на них глаза: покрепче зажмуриться, делая вид, что этой надписи не существует; но нельзя не прочесть.

Чтобы перебить докучливые звуки, я приноровилась слушать аудиокниги. Понятия не имею, кто их записывает и потом выкладывает на ютуб. Если судить по многочисленным комментариям (время от времени я, от нечего делать, их почитывала, всякий раз зарекаясь и нарушая зарок), для кого-то эти – кстати сказать, вполне профессиональные записи – всего лишь развлечение в часы досуга или приятный фон, позволяющий скоротать домашние хлопоты; для меня они стали истинным спасением: неотъемлемой частью одинокой жизни, которую я вынуждена вести. Спасением и суровой необходимостью: с некоторых пор мне стало трудно читать. Ах, какое же это отвратительное чувство! – открываешь книгу, бежишь глазами по строкам и понимаешь, что тебе не сосредоточиться. С аудиозаписями этого и не требуется. Надо лечь и закрыть глаза – размеренные голоса чтецов (я предпочитаю мужские) сделают все сами.

Впрочем, и тут не все гладко. Какую книгу ни выберу, не могу дослушать до конца. На первых порах, когда только-только осваивалась, я думала: все дело в выборе – чем хвататься за первое попавшееся, надо поискать что-нибудь стоящее; авторов, чьими книгами я когда-то зачитывалась. Тем более что выбор велик. Но со временем, после множества неудачных попыток поняла – авторы, будь они хоть сильные, хоть слабые, не виноваты. То, что мне мешает, не дает спокойно слушать, таится не в книгах.

Свернувшись на диване калачиком, я погружалась в темную прохладу слов; глубокие и точные слова бодрят и в то же время утешают – дают надежду на благополучный исход усилий, которые мне приходится прилагать, чтобы смириться с жизнью… Я слушаю, я уже почти смирилась.

Это обыкновенно случалось ближе к середине – я чувствовала, как в глубине моей души возникает необъяснимый страх. Даже в тех нередких случаях, когда мне доподлинно известна судьба героев: бедный князь Мышкин закончит свои дни в дорогой швейцарской лечебнице; Иозеф Кнехт нырнет в глубокое озеро, питаемое ледниковой водой, откуда ему не суждено будет вынырнуть, – разумеется, я к этому готова, но у меня больше не осталось сил, чтобы вновь это пережить. Что уж говорить о неизвестных авторах! Здесь мой безотчетный страх принимал форму подозрения: а вдруг этот самый автор, которому я искренне и безоглядно доверилась, все испортит, не справится с сюжетом; еще один поворот событий – и все будет кончено… Не для автора и его героев. А для меня.

Сколько раз, пытаясь себя преодолеть, я старалась сделать над собой усилие; но все мои усилия приводили к обратному: те же самые слова, которые я, давая автору фору, наделяла глубоким смыслом, звенели у меня в ушах, как пустые консервные банки, словно кто-то (не автор – автор ни при чем), кто-то, чьего имени я не знаю, связал их крепко-накрепко веревкой и развесил на заборе. Заслышав такое пустозвонство, моя душа отлетала, как вспугнутая птица. Я поспешно выключала запись, так и не узнав, что будет с героями потом.

До вчерашнего дня мне казалось, будто книги, которые я не дослушала, – нерожденные дети. Есть такое понятие: «замершая беременность». Я мучила себя нелепым вопросом: беременность – но чья?

Возвращаясь к роману.

Фоном моего незаконченного романа был ковид. И одновременно его внутренним стержнем, на который я нанизывала характеры главных и второстепенных персонажей; их родственные и иные связи; принятые ими решения, основанные не столько на логике и опыте, сколько на нервных всплесках умственной активности, как бывает сплошь и рядом, – со всеми вытекающими последствиями, вплоть до роковых; и все это вперемешку с моими страхами – прежними и новыми, накопленными за это пагубное время, то ввергавшее нас в ступор, похожий на оцепенение, то, напротив, стремительное, слизывающее месяц как неделю, а неделю – как один день.

С упорством колченогого извозчика, хлещущего старую, вконец изработавшуюся лошадь, я охаживала свое хромое воображение. Пока однажды не набрела на мысль.

Случилось это поздним летом.

В тот день – вдыхая запахи осени, наступающей на пятки короткому северному лету: травы, вянущей вдоль обочин, духовитого подлеска, обманчиво сухого мха, у корней которого набухает влагой ожившая грибница, – я шла по размытой последними летними дождями лесной дороге и вспоминала медсестер, работающих в красных зонах. Их интервью изредка выкладывали на ютубе. Не сговариваясь, они рассказывали одну и ту же историю: пациент с восьмидесятипроцентным поражением легких с тобой разговаривает, просит поддернуть простыню или поправить съехавшую набок подушку – не осознавая, что умирает и через минуту-другую умрет.

Или через час, или к вечеру, или через сутки…

Чувствуя приближение того, что несведущие люди называют вдохновением, я села на ствол упавшего дерева; отрешенным, механическим жестом достала из пачки сигарету – и, распустив натянутые до предела вожжи, предоставила тексту писать самоё себя.

Собираясь в дорогу, моя героиня не догадывается, что заражена. (Тест на ковид, который, согласно действующим правилам, она прошла за 48 часов до вылета, дал отрицательный результат – на ранней стадии болезни такое бывает.)

Симптомы есть, но слабые: то руки задрожат, то на несколько мгновений спирает дыхание; то голова вдруг закружится; то кинет в жар, то в холод. Прислушиваясь к себе, героиня отмечает: что-то с ней не так. Но объясняет это предотъездной лихорадкой, с которой до пандемии она умела справляться; видно, потеряла навык. Словом, делает вид, что волноваться не о чем – стоит сесть в самолет, и все переможется.

Вот она спускается в магазин и в парадной встречает знакомую соседку; та смотрит на нее пустым невидящим взглядом. Словно не на нее, а сквозь. События, которые за этим следуют (история с почтовым конвертом; странное, необъяснимое поведение кассирши), только укрепляют ее смутные подозрения. Героиня пытается их развеять, не осознавая, что видит все в ином, смещенном свете, придающем всякому событию, предмету или разговору двойной, а то и тройной смысл; и дело не в этих женщинах (сами по себе они ничего не означают), а в том, что сквозь прорехи в живой обыденности, она уже различает, хотя и смутно, приметы «той» жизни, в существовании которой можно убедиться, приложив ухо к телефонной трубке.

Речь, разумеется, о стационарном телефоне, а не о современном, мобильном, который я достаю из сумки, чтобы позвонить дочери. И обнаруживаю непринятый вызов. Абонент «Наденька». Под этим уменьшительным именем скрывается моя институтская подруга. В последний раз мы виделись накануне пандемии, с тех пор только перезванивались.

– Можешь себе представить, я сломала зуб.

– Надеюсь, не передний? – я уточняю сочувственно. С передним пришлось бы тащиться к стоматологу. Верный способ подцепить злосчастный ковид.

– Слава богу, нет.

– А еще какие новости?

– Кроме зуба?.. – Подруга дышит в трубку. – Вроде никаких.

– Но это же хорошо? – Прижимая телефон к уху, я выхожу в прихожую. На верхней полке шкафа-купе прозябает мой синий, видавший виды чемодан – верный друг, с которым мы рука об руку, точнее, рука об ручку, объехали чуть ли не полмира. В памяти смартфона остались фотографии городов. Время от времени я их рассматривала. Внимательно, как в юности, когда, листая глянцевые, доставшиеся по случаю журналы, не могла поверить, что все эти лондоны, нью-йорки и парижи – не чья-то злая выдумка. Теперь, когда десятки городов, где я – если верить смартфону – побывала, слились в памяти, мне еще труднее в это поверить.

– Как посмотреть… Каждый сломанный зуб – шаг, приближающий меня к смерти, – подруга смеется заразительно.

– Не только тебя.

– А еще кого?

– Меня…

Моя подруга фыркает:

– И каким это образом мой сломанный зуб приближает тебя к смерти?

– Все в жизни связано.

– С моим зубом? – она переспрашивает заинтересованно.

Однажды Надя огорошила меня странным вопросом: «Как думаешь, есть ли жизнь после смерти?» Приняв ее вопрос за шутку, я отделалась чем-то несерьезным, вроде: умрем – узнаем. Но она и не думала шутить: «Когда умрем, будет поздно. Такие важные дела надо продумывать заранее». – «А то – что?» – «Как это – что! Представь, ты умерла. Вопрос: как понять, что ты уже умерла?» – «Зеркальце приложат, не знаю, пульс пощупают…» – я пожала плечами. – «Они-то пощупают, – Надя развернула шоколадную конфету, встала и отошла к книжному шкафу. Я ждала, что сейчас она предъявит мне какого-нибудь умника-философа – из тех, что раскалывают подобные вопросы, как орешки. Но она, положив конфету за щеку, вздохнула и сказала: – Не им, а тебе! Как тебе понять?..»

Сейчас, обсасывая ее вопрос, как приторную конфету, я стою у шкафа-купе, задрав голову, пытаясь вспомнить, когда я в последний раз доставала чемодан… В позапрошлом феврале. По интернету бродили слухи, но кто в здравом уме придает значение слухам: где мы, а где Китай… Это потом все стали говорить, что жизнь разделилась на «до» и «после».