Полная версия

Полная версияМуковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия. Национальный консенсус

Роль общественных организаций

В РФ проблемами муковисцидоза занимаются следующие общественные организации специалистов:

• Общероссийская общественная организация «Всероссийская ассоциация для больных муковисидозом» (Общественная организация специалистов по муковисцидозу)

• Российское респираторное общество

• Союз педиатров России

• Российское общество медицинских генетиков.

Функции общественных организаций: образовательная деятельность, вопросы обучения, координация работы центров МВ, проведение конференций, конгрессов, школ, разработка консенсусов, клинических рекомендаций, методических рекомендаций.

9.4. Организация динамического наблюдения за больными муковисцидозом

В Центре МВ должно быть организовано амбулаторное динамическое наблюдение больного в виде активного диспансерного наблюдения по схеме [8, 11]:

• дети до 3-х мес – каждые 2 нед

• 3-6 мес – 1 раз в мес

• 6-12 мес – 1 раз в 2 мес

• после 12 мес – ежеквартально, при необходимости чаще.

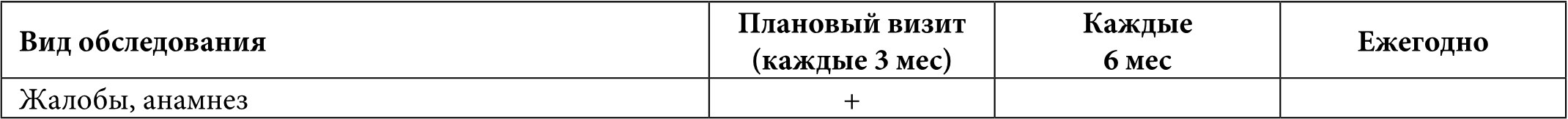

Схема амбулаторного ведения больных муковисцидозом старше 1 года [9-11]

* Для пациентов с нормальным уровнем эластазы, т.е. с сохранной функцией поджелудочной железы (МКБ-10 – Е.84.0)

** При наличии полисинусита и полипов носа – ежеквартально

*** В отдельных возрастных группах с учетом возраста особенности приведены в соответствующих главах Консенсуса

9.5. Показания к госпитализации (стационарному лечению) детей и взрослых с муковисцидозом [11]

1. Тяжелое обострение бронхолегочного процесса с признаками ДН.

2. Легочное кровотечение, кровохарканье некупирующееся.

3. Пневмоторакс.

4. Кровотечение из варикозно-расширенных вен (ВРВ) пищевода, ВРВ верхних отделов желудка.

5. Признаки кишечной непроходимости

6. Синдром потери солей (псевдо-Барттера синдром – гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз) тяжелой степени, требующий круглосуточного мониторинга электролитов, внутривенного введения электролитов.

7. Необходимость проведения плановой или, при развитии нетяжелого обострения, внутривенной антибактериальной терапии при отсутствии возможности проведения ее в условиях дневного стационара или стационара на дому.

8. Необходимость планового оперативного вмешательства.

9. Установка венозных портов, гастростомы.

10. Необходимость оперативного лечения осложнений муковисцидоза (полипотомия, радикальная гайморотомия, спленэктомия, склерозирование вен пищевода и т.д.).

11. Острый панкреатит и обострение хронического.

12. Трансплантация легких, печени.

13. Терминальная фаза муковисцидоза.

14. Другие, не связанные с муковисцидозом жизнеугрожающие состояния.

Организация внутривенной терапии в условиях дневного стационара или стационара на дому

Традиционно в России внутривенная терапия считалась стационарным делом, что вело к необходимости частых и длительных госпитализаций больных. Пребывание в больнице отягощается риском перекрестного и суперинфицирования резистентными к антибиотикам штаммами микроорганизмов, стрессом, пропуском школьных занятий. Кроме того, пребывание больного в стационаре значительно дороже, чем амбулаторное лечение.

Катетеризация вен давно стала рутинной медицинской процедурой в мире для обеспечения различных видов внутривенной терапии. Проведение внутривенной терапии через периферический венозный катетер является практически безопасным, если соблюдаются основные условия: метод должен не применяться от случая к случаю, а стать постоянным и привычным в практике, должен быть обеспечен безупречный уход за катетером. Лечение больных муковисцидозом носит комплексный характер и включает в себя частые лечебные и профилактические курсы антибактериальной и муколитической терапии. При хронической грамотрицательной инфекции назначаемые антибактериальные препараты требуют внутривенного введения.

С 1996 г. под наблюдением сотрудников научно-клинического отдела муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ» и лаборатории муковисцидоза ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России проводится внутривенная антибактериальная терапия пациентам (2-3 курса по 2-3 недели в год) в домашних условиях с обязательной постановкой периферического венозного катетера или венозной порт-системы. Катетер устанавливается в условиях дневного стационара или выездной бригадой на дому. Этот режим в последние годы широко применяется во всех специализированных центрах муковисцидоза Европы и Северной Америки [12, 13].

Российским центром муковисцидоза проведен фармакоэкономический анализ оказания лечебно-реабилитационной помощи детям с МВ. Показано, что лечение в амбулаторных условиях (включая дневной стационар) и/или домашних условиях при явных психологических и медицинских преимуществах имеет и значительный экономический эффект [14]. Подготовка и проведение внутривенной антибактериальной терапии описаны в Разделе «Антибактериальная терапия».

9.6. Профилактика перекрестной инфекции [7, 8, 15]

Все центры МВ должны иметь ясную политику предупреждения и контроля инфекции; оснащение должно обеспечивать надлежащую изоляцию пациентов во избежание перекрестной инфекции. Во время пребывания в больнице пациенты не должны пользоваться одной комнатой, ванной или туалетом и не должны контактировать в зонах ожидания, как, например, в регистратуре, палатах, отделениях аптеки, рентгенологии, функциональной диагностики и др.

Прием пациентов с МВ в поликлинических условиях должен проводиться максимально обособленно от других групп. Работа амбулаторного центра и стационара регулируется Постановлением от 18.05.2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», рекомендациями European Cystic Fibrosis Society и описана в Разделе «Микробиология и эпидемиология хронической респираторной инфекции при муковисцидозе».

9.7. Организация генетического консультирования [6]

Врачи-генетики медико-генетической консультации и врачи – лабораторные генетики молекулярно-генетической лаборатории играют важную роль в комплексной диагностике и ведении пациентов с МВ. После подтверждения диагноза муковисцидоза молекулярно-генетическими методами врач-генетик осуществляет медико-генетическое консультирование семьи больного ребенка: информирует о риске повторного рождения в семье ребенка с муковисцидозом, сообщает о современных способах преимплантационной и пренатальной диагностики и возможной профилактики муковисцидоза, консультирует взрослых родственников семьи в целях выявления носительства мутантного аллеля гена CFTR. Медико-генетическое консультирование проводится врачами-генетиками региональных медико-генетических консультаций или федеральных медицинских учреждений (см. Раздел «Генетика муковисцидоза»).

Литература

1. Standards of care for patients with cystic fibrosis: A European consensus / E. Kerem, S. Conway, S. Elborn et al. // J. Cyst. Fibros. – 2005. – Vol. 4, № 1. – P. 7-26.

2. Döring G., Early intervention and prevention of lung disease in cystic fibrosis: a European consensus / G. Döring, N. Hoiby // J. Cyst. Fibros. – 2004. – Vol. 3, № 2. – P. 67-91.

3. A European consensus for the evaluation and management of infants with an equivocal diagnosis following newborn screening for cystic fibrosis / S. J. Mayell, A. Munck, J. V. Craig et al. // J. Cyst. Fibros. – 2009. – Vol. 8, № 1. – P. 71-78.

4. Travelling with cystic fibrosis: recommendations for patients and care team members / T. O. Hirche, J. Bradley, D. d’Alquen et al. // J. Cyst. Fibros. – 2010. – Vol. 9, № 6. – P. 385-99.

5. Guiding principles on how to manage relevant psychological aspects within a CF team: interdisciplinary approaches / R. M. Nobili, A. J. Duff, G. Ullrich et al. // J. Cyst. Fibros. – 2011. – Vol. 10 (Suppl. 2). – S45-S52.

6. European Cystic Fibrosis Society Standards of Care: Framework for the Cystic Fibrosis Centre / S. Conway, I. M. Balfour-Lynn, K. De Rijcke et al. // J. Cyst. Fibros. – 2014. – Vol. 13 (Suppl. 1). – S3-S22.

7. European Cystic Fibrosis Society Standards of Care: Best Practice guidelines / A. R. Smyth, S. C. Bell, S. Bojcin et al. // J. Cyst. Fibros. – 2014. – Vol. 13 (Suppl. 1). – S23-S42.

8. European Cystic Fibrosis Society Standards of Care: Quality Management in cystic fibrosis / M. Stern, D. P. Bertrand, E. Bignamini et al. // J. Cyst. Fibros. – 2014. – Vol. 13 (Suppl. 1). – S43-S59.

9. International Committee on Mental Health in Cystic Fibrosis: Cystic Fibrosis Foundation and European Cystic Fibrosis Society consensus statements for screening and treating depression and anxiety / A. L. Quittner, J. Abbott, A. M. Georgiopoulos et al. // Thorax. – 2016. – Vol. 71, № 1. – P. 26-34.

10. Муковисцидоз / С. Н. Авдеев, Е. Л. Амелин, И. К. Ашеров и др.; под ред. Н. И. Капранова, Н. Ю. Каширской. – М.: Медпрактика-М, 2014. – 672 с.

11. Капранов Н. И. Современная диагностика, терапия и социальная адаптация больных муковисцидозом в Российской Федерации // Педиатрия. – 2014. – № 4. – С. 6-11.

12. Loader L. Survey of home infusion care in England / L. Loader, O. Sewell, S. Gammie // Am. J. Health Syst. Pharm. – 2000. – Vol. 57, № 8. – P. 763-766.

13. Poole S. M. Intravenous push medications in the home / S. M. Poole, A. Nowobilsfti-Vasilios, F. Free // J. Intraven. Nurs. – 1999. – Vol. 22, № 4. – P. 209-215.

14. Опыт организации внутривенной антибактериальной терапии на дому у больных муковисцидозом / И. А. Осипова, Н. И. Капранов, В. А. Иванов и др. // Педиатрия. – 1997. – Прил. «Материалы симпозиума «Муковисцидоз-96». – С. 34-40.

15. Консенсус «Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия». Раздел «Микробиология и эпидемиология хронической респираторной инфекции при муковисцидозе» / И. А. Шагинян, М. Ю. Чернуха, Н. И. Капранов и др. // Педиатр. – 2016. – Т. 7, № 1. – С. 80-96.

10. Уровень убедительности доказательств целесообразности применения рекомендаций Консенсуса

Одним из принципов доказательной медицины (ДМ) является положение о том, что принятие решений о применении тех или иных медицинских технологий должно быть основано на комплексном анализе всех имеющихся научных доказательств их эффективности и безопасности, а не на мнении экспертов и личном клиническом опыте врачей. Рекомендации Консенсуса создавались с учетом критериев, применявшихся для оценки рекомендаций при муковисцидозе (1, https://www. guideline.gov/summaries/summary/45307), а также с учетом унифицированной шкалы оценки качества доказательств и силы рекомендаций применения медицинских технологий GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) [1-6].

Характеристика доказательности рекомендаций

Также применяли уровень (качество) доказательств, если это было возможно:

Высокий. Имеющиеся данные включает в себя последовательные результаты хорошо разработанных, хорошо проведенных исследований в репрезентативных популяциях. Выводы вряд ли будут сильно зависеть от результатов будущих исследований.

Умеренный. Имеющиеся доказательства достаточны, чтобы определить влияние препарата (фактора) на состояние здоровья, но есть ограничивающие факторы: количество, размеры или качество отдельных исследований и др. При увеличении информации величина или направление наблюдаемого эффекта может измениться.

Низкий. Имеющиеся данные недостаточны для оценки влияния на состояние здоровья. Доказательства недостаточны по следующим причинам: ограниченные число или размер исследований; есть недостатки в дизайне исследования или методов; несоответствие выводов для отдельных исследований; отсутствие информации о важных результатах в отношении здоровья и т.д. Более подробная информация может позволить оценить воздействие на состояние здоровья.

Если в настоящее время критерии доказательности не представляется возможным применить к рекомендациям определенного раздела, то вносили информацию об их отсутствии с указанием причины.

Литература

1. Cystic fibrosis pulmonary guidelines. chronic medications for maintenance of lung heath / Flume P.A., O’Sullivan B.P., Robinson K.A. et al. // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2007. – Vol. 176, № 10. – P. 957–969.

2. Applying the GRADE methodology to SIGN guidelines: core principles [Electronic resource]. – URL: http://www.sign.ac.uk/pdf/gradeprincipals.pdf

3. Dawes M. Putting evidence into practice // BMJ. – 2011. – Vol. 342. – P. d2072.

4. The 2011 Oxford CEBM Levels of Evidence (Introductory Document) [Electronic resource] / Howick J., Chalmers I., Glasziou P. et al. // Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. – URL: http://www.cebm. net/index.aspx?o=5653

Приложения

Приложение 1. Установление тяжести заболевания и инвалидность

Степень тяжести муковисцидоза рекомендуется не указывать исходя из первично-хронического течения, полиорганного поражения и прогредиентного течения (см. Раздел «Классификация муковисцидоза»). Оценку степени выраженности стойких нарушений функций организма рекомендуется устанавливать исходя из «Классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы» (Приказ Минтруда России от 17.12.2015 г. № 1024н, http://www.invalidnost.com/ forum/3-3175-1) согласно «Количественной системе оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами (в процентах, применительно к клинико-функциональной характеристике стойких нарушений функций организма человека)» .

При направлении на МСЭ рекомендуется обосновать установление или продление инвалидности на основании:

1. Клинических проявлений муковисцидоза (перечислить) и их прогрессирования (перечислить) в связи с первично-прогрессирующим характером заболевания, например стеатореи (нейтральный жир в копрологии и снижение эластазы кала) – отсутствия функции поджелудочной железы (врожденный кистоз и фиброз поджелудочной железы), прогрессирующего ухудшения функции печени за счет формирования фиброза печени, в перинатальный период например, непроходимости кишечника плода в 35 нед, стойкого и прогрессирующего нарушения функции бронхолегочной системы с неуклонным снижением объема функционирующей легочной ткани за счет постоянного формирования пневмофиброза (наличие бронхоэктазов, снижение ОФВ1 и т.д.).

2. Необходимости осуществления мер социальной защиты ребенка: необходимости постоянного пожизненного получения комплекса жизненно важных дорогостоящих медикаментов, являющихся заместительной и посиндромной терапией полиорганного поражения.

3. Необходимости ежедневного длительного по временным затратам контроля функции легких и терапии: длительного, до 2-3 часов в день, проведения ингаляционной терапии (указать количество ингаляций от 2 до 8 в день), кинезитерапии с применением дыхательных тренажеров (указать), подсчета калорийности пищи, содержания в ней жира и расчета Креона с помощью компьютерных программ или рутинных расчетов (до 30-40 мин в день).

4. Необходимости обучения на дому или в условиях сокращенной недели или с использованием дистанционных технологий (например, в связи с частыми обострениями и необходимостью проведения 3-6 раз в год курсов внутривенной терапии или сопутствующим сахарным диабетом).

Классификации основных категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий1. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:

а) способность к самообслуживанию;

б) способность к самостоятельному передвижению;

в) способность к ориентации;

г) способность к общению;

д) способность контролировать свое поведение;

е) способность к обучению;

ж) способность к трудовой деятельности.

2. Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности человека:

а) способность к самообслуживанию – способность человека самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены: степень – способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при необходимости вспомогательных технических средств:

1 степень – способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

2 степень – неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе, полная зависимость от других лиц;

б) способность к самостоятельному передвижению – способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом:

1 степень – способность к самостоятельному передвижению при более длительном затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

2 степень – способность к самостоятельному передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень – неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

в) способность к ориентации – способность к адекватному восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места нахождения:

1 степень – способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных технических средств;

2 степень – способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень – неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость в постоянной помощи и (или) надзоре других лиц;

г) способность к общению – способность к установлению контактов между людьми путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации:

1 степень – способность к общению со снижением темпа и объема получения и передачи информации, использование при необходимости вспомогательных технических средств помощи, при изолированном поражении органа слуха – способность к общению с использованием невербальных способов общения и услуг по сурдопереводу;

2 степень – способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень – неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

д) способность контролировать свое поведение – способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических норм:

1 степень – периодически возникающее ограничение способности контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции;

2 степень – постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц;

3 степень – неспособность контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) других лиц;

е) способность к обучению – способность к целенаправленному процессу организации деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе профессионального, социального, культурного, бытового характера), развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения образования в течение всей жизни:

1 степень – способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий (при необходимости) для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучение с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

2 степень – способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий для получения образования только по адаптированным образовательным программам, при необходимости – обучению на дому и (или) с использованием дистанционных образовательных технологий с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

3 степень – способность к обучению только элементарным навыкам и умениям (профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе правилам выполнения только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере, или ограниченные возможности способности к такому обучению в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма, определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

ж) способность к трудовой деятельности – способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы:

1 степень – способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по основной профессии (должности, специальности) при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации;

2 степень – способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств;

3 степень – способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность (противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма.

Степень ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту) биологического развития человека.

Критерий для установления инвалидности

Критерием для установления инвалидности является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению II или III степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или I степени выраженности двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты.

Критерии для установления групп инвалидности

Критерии для установления групп инвалидности применяются после установления гражданину инвалидности в соответствии с критерием установления инвалидности, предусмотренным пунктом 8 настоящих классификаций и критериев.

Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 90 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со II степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 60 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается при наличии у ребенка II, III либо IV степени выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами.