Полная версия:

Энергия. Трансформации силы, метаморфозы понятия

Интересно здесь само смешение дискурсов, которое на языковом уровне воспроизводит смешение практик, направленных на паттерн тела: знания научной медицины, психологии об эндокринной системе смешиваются с восходящими еще к XVIII веку концепциями «телесных токов»138; а разработанная Бонни Бейнбридж Коэн концепция Body Mind Centering139 отсылает к спиритуалистической модели невидимого энергетического поля и учению об энергетических центрах (чакра = колесо или круг), происходящему из тантрического индуизма и йоги (особенно такого ее ответвления, как кундалини-йога: семь чакр, центров энергии, располагаются, согласно этому учению, на линии позвоночника, главного канала энергии, по восходящей).

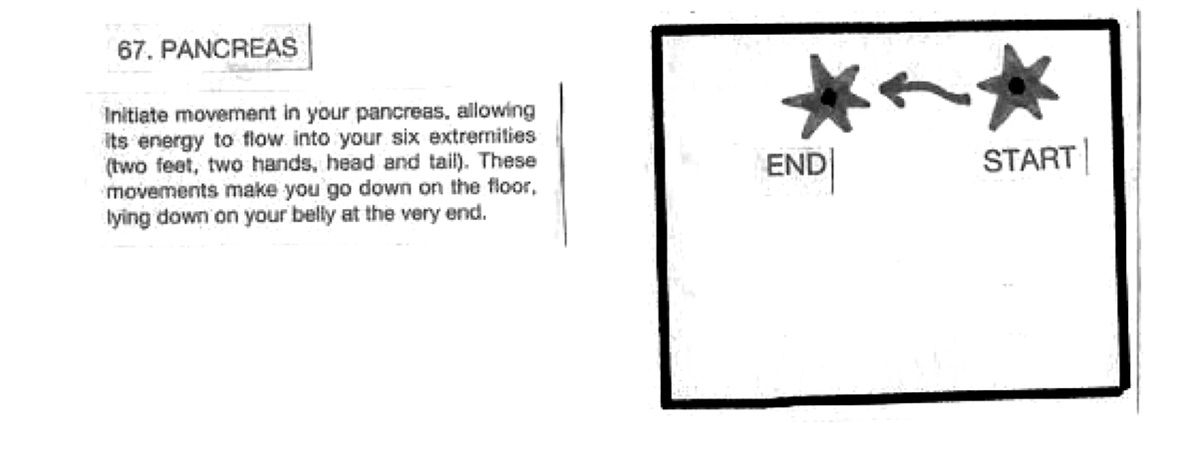

Этот автокомментарий следует рассматривать прежде всего как типичный пример дискурса автоэффективности, достигаемой посредством соматических практик. Однако поскольку для танцовщиков, как, например, для группы «Dance (praticable)», речь идет не только о тренировках или процессах самоизлечения, но прежде всего о нахождении в соматических практиках новых форм движения, его инициирования и передачи, то здесь возникает вопрос: как это вообще возможно? Как это выглядит? И какие приемы для этого используются? Фредерик Гис, описывая одну из задач его работы в «Dance (praticable)», говорит о том, что она состояла в том, чтобы «несколько секунд удерживать позицию, кристаллизующую эндокринную железу»140. Для своих задач он разработал партитуру, благодаря которой такие органы, как селезенка или легкие, а также кости, но прежде всего жидкости (кровь, лимфа) и железы становятся центрами и отправными точками для движения.

Так, например, часть 4, в партитуре обозначенная как № «60. Все железы», начинается рисунком с цветными кругами и значком «Stay», а также указанием: «Оставайся на полу без движения. Используй это время, чтобы отдохнуть и успокоиться, одновременно сфокусируйся на всех своих эндокринных железах, от копчикового тельца до шишковидной железы»141.

Подобные указания или задание: «пребывай в своей клеточной жидкости» – являются свободными заимствованиями из соматической практики BMC. Здесь, с одной стороны, становится понятно, насколько интенсивно исполнительская и хореографическая работа современных танцовщиков определяется этими процессами и сенсорными тренировками внутренних ритмов, синхронизаций и активизаций энергетических зон. Фредерик Гис подчеркивает, что именно эта работа с соматическими практиками демонстрирует индивидуальность и телесную историю танцующих: «она не скрывает различий между людьми на этом уровне, но, наоборот, делает их видимыми. Она выявляет историю физического воспитания каждого исполнителя, не вынося оценок. Я думаю, что это следствие способа инициации движения, взятого в BMC»142. С другой же стороны, становится видно, насколько свободно применяются соматические практики для активизации новой телесности и арсенала средств (inventory) для выступлений. В своем номере «Dance (praticable)» Гис на базе BMC исследует физиологические процессы, ткани, кости, органы, железы, жидкости, клеточные движения как разновидность внутренних – синхронизированных и при этом интерферирующих – систем, которые в движении генерируют движение. Таким образом, как и для Изабель Шад, для Фредерика Гиса BMC оказалась ведущей соматической практикой: «Когда я впервые столкнулся с BMC в 2000 году, занимаясь в мастерской у Веры Орлок, я отчетливо понял, что за все прошедшие годы обучения танцевальной технике и работы профессиональным танцовщиком я и большинство окружавших меня людей не знали, с помощью чего мы движемся. Мы кое-что знали о своих костях и мышцах из‐за боли, которую нам случалось испытывать (!), и по анатомическим схемам. Мы знали названия некоторых из них, но не знали, чем они являются на самом деле и как они функционируют. Я понял, почему слова моих преподавателей танца и хореографов, с которыми я работал, в основном казались такими случайными. И тогда я сделал выбор в пользу тела, которое владеет своими движениями не потому, что усвоило и научилось передавать нужные формы, а в результате осознания и понимания самого себя и внутренних истоков движения. Тело, которое конструирует – в отношениях с другими телами – свое собственное знание. Я принялся пересматривать всю свою практику и танцевать по-другому»143.

Ил. 2. Партитура «Dance (praticable)» (2006) Фредерика Гиса, оформление Алис Шоша (Alice Chauchat) © Creative Commons, © Frédéric Gies. Источник: http://fredericgies.com/wp-content/uploads/2013/07/dance_score.pdf

Гис, подобно Изабель Шад, включает в свою партитуру целый ансамбль систем (жидкостей, органов, костей и т. д.): эти практики и приемы активизации нацелены – при этом часто против течения и с использованием целого арсенала метафор – на:

1) производство специфических качеств движения;

2) сенсибилизацию восприятия и практику ритмических процессов синхронизации (внутрителесно);

3) инициирование взаимодействия между танцорами, не направленного на (визуальную) форму, но использующего «соматическую практику» как лозунг и схему для диалога.

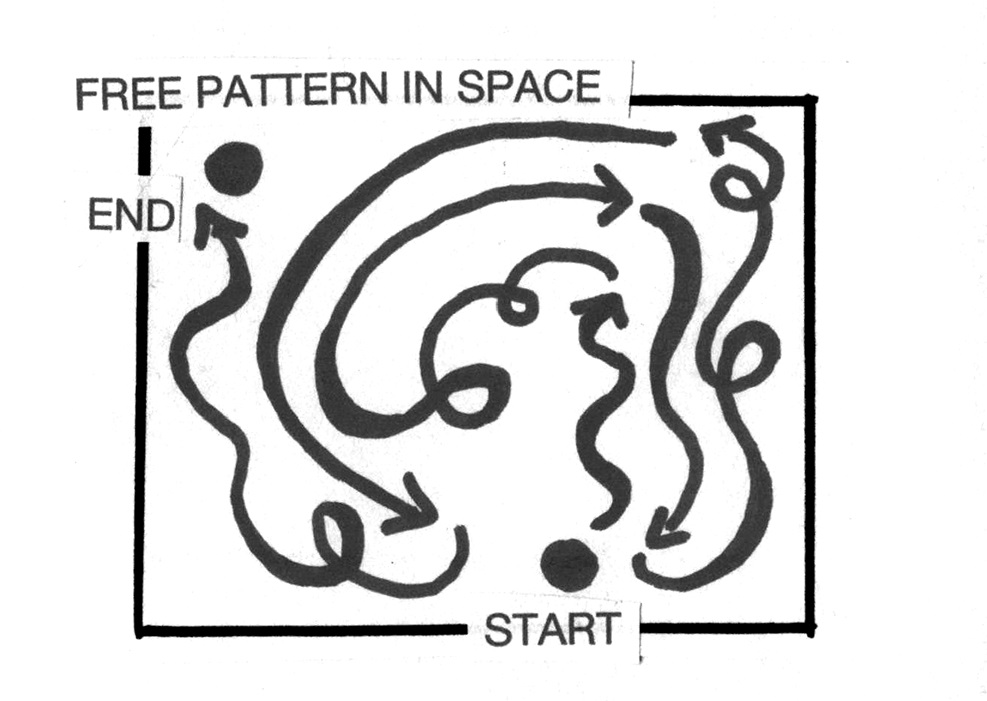

Дыхание/Грудобрюшная преграда/ДиафрагмаВ центральном фокусе соматических практик, относящемся к синхронизации движений, ритмической работе и работе с энергией, находится дыхание, солнечное сплетение (и легкие). В «Dance (praticable)» Фредерика Гиса важна также следующая сцена: оживленное движение, «свободная схема движения в пространстве» [ил. 3], сплетенная, извивающаяся, сопровождаемая указанием:

«Начни движение в легких. Дай им поддержать движения твоих рук, как если бы твои легкие и руки были крыльями. Пускай они заставят двигаться всю верхнюю часть твоего тела и понесут тебя подобно свету во вселенной…»

Ил. 3. Партитура «Dance (praticable)» (2006) Фредерика Гиса, оформление Алис Шоша (Alice Chauchat) © Creative Commons, © Frédéric Gies. Источник: http://fredericgies.com/wp-content/uploads/2013/07/dance_score.pdf

Изабель Шад также интегрировала в свою работу «Без слов (praticable)» фрагмент, специально посвященный «дыханию». И здесь также речь шла о качестве движения, позволяющем синхронизировать легкость, (ритмическое) колебание, резонанс и голос/дыхание: ситуация, в которой возникает soundscape дыхания, «дыхание, творящее ветер». – То есть «звуки ветра» как создание открытой основанной на воображении среды: «Я порождаю свою собственную бурю, телом создавая ось, противовес, баланс. Таинственные героические фигуры появляются в этом ветре, нелепые картины наплывают друг на друга»144.

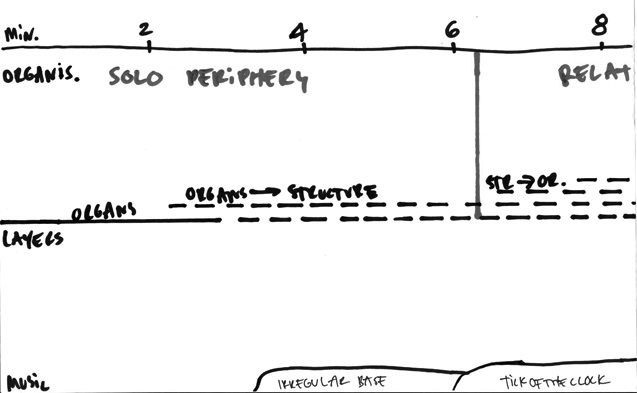

Йефта ван Динтер сходным образом работает с состояниями (states) телесно-физико-психической активизации движения и его ритмически синхронизированных переносов согласно концепции BMC: для номера, фрагмент из которого уже затрагивался вначале, существует партитура, в которой для фаз во время и по завершении процесса отработки пьесы элементы движения добавлялись, вычеркивались, практиковались как открытый набор (set).

Ил. 4. Партитура «Kneeding» (2010) Йефты ван Динтер (Источник: Scores. № 1. «touché» Tanzquartier Wien, О. J. (Hg.) S. 65)

В качестве мобилизационных центров структуры движения и взаимодействия среди прочего указаны органы (organs), но – в отличие от Фредерика Гиса – не говорится, какие именно органы, железы, жидкости, вместо этого во взаимодействии тематизируются микро- и макросинхронизации.

Грудобрюшная преграда, диафрагма, которая разделяет корпус на брюшную полость и сердечно-легочную область, а также сопровождает и поддерживает ритмическое движение дыхания, – орган, центральный для концепций тела в соматических практиках. Вопрос в том, как и посредством какой образности и риторики вводится тема «энергии» применительно к этой сфере.

Из текстов и интервью, а также по руководствам для занятий145 становится понятно: «энергия» возникает как наиболее значимая концепция, как центральная величина в дискурсе соматических практик. Однако отсылки к ней не отличаются детальностью и дифференцированностью ни понятийно, ни в практическом аспекте. Чаще всего специфическая перспектива рассмотрения тела оказывается вписана внутрь какой-то более общей концепции, уделяющей внимание базовым антропологическим данностям. При этом крайне редко встречается рефлексия, направленная на социальную сконструированность той или иной модели тела.

Релевантность дыхания в соматических практиках, а также диафрагмы как органа-посредника в ритмическом потоке биполярных движений вдоха-выдоха и распределения жидкостей получает важное место во взглядах разных основоположников соматических практик. Эльза Гиндлер (1885–1961), чья телесная и двигательная практика оказала влияние на целое поколение исполнителей свободного и экспрессивного танца, подчеркивала: «Одна из самых тонких и трудных областей нашей работы – это дыхание»146. Вместе с тем она – как и многие другие представители соматических практик, а также приверженцы различных концепций ритма, распространенных в начале XX века, – исходит из того, что в нашей культуре «нарушено взаимоотношение между дыханием и движением»147. Сходные вещи констатирует и Карола Спидс, чья работа сосредоточивается на достижении осознанности дыхания, так как для воздействия на тонус («базовое напряжение» тела), по ее мнению, решающим является качество дыхания. В своей книге «Ways to Better Breathing»148 («Пути к усовершенствованию дыхания») она стремилась наметить выход из той, «почти буквально без-дыханной культуры»149, внутри которой мы живем. Метафоры блокировки, сдерживания и остановки дыхания означают помеху – затор, прерывание или блокаду ритмического потока, вдумчивая синхронизация и баланс которого имеют решающее значение для здоровья или (само)исцеления. В этом месте, согласно Спидс, находится ключ к состоянию, в котором танцовщик может применить весь потенциал своих двигательных возможностей. В свою очередь, Эльза Гиндлер исходила из того, что лишь дыхание, и особенно выдох (exhale), позволяют достичь снятия напряжения (Release), то есть того состояния, «в котором мы обладаем максимальной способностью к реагированию»150. Энергия здесь связывается с чередованием фаз напряжения (tension) и расслабления. Речь идет о модификации того, что Герда Александр в своей соматической практике обозначала как «тонус». Эльза Гиндлер подчеркивает, что отсутствие напряжения (effortlessness) ведет к усилению «радостного чувства бытия» (joie de vivre), достигаемого благодаря модуляции тонуса – чередования напряжения/расслабления посредством дыхания, то есть управления потоком энергии151. Если Гиндлер занималась этими вопросами скорее в философско-психологической перспективе – в контексте раскрытия социального и индивидуального потенциала, – то другие представители и основатели соматических практик работают непосредственно с физиологическими аспектами дыхания. Так Герда Александр делает акцент на регулировании тонуса, где центральное место занимает работа с дыханием. Пусть и не давая руководства по выполнению определенных дыхательных упражнений (как это делается в некоторых школах дыхания, особенно в йоге и практиках пранаямы), «но косвенно, снимая те моменты напряжения, которые препятствуют полноте нормального, свободного, незатрудненного дыхания»152.

С похожей аргументацией выступает также Ильза Миддендорф (1910–2009), написавшая книгу с красноречивым подзаголовком «A Breathing Science» («Наука дыхания»)153, речь в которой идет о том, как сделать дыхание ощутимым (но – что характерно – не управлять им!). В этой работе легко обнаружить отчетливую взаимосвязь между дыханием и энергией: «Дыхание – это энергетическое ядро, которое способно оказывать влияние на всевозможные аспекты человеческой жизни: оно влияет на движение, искусство, медицину, психологию и религию <…>. Дыхание – это связующая сила. Оно порождает внутреннее и внешнее равновесие тела и помогает нам относиться к внутренним и внешним впечатлениям как к равноценным»154.

Миддендорф говорит о центрах, в которых дыхание сгущается, ритмически напрягается и освобождается. Это, как она указывает в одном из интервью, похоже на учение о чакрах, но одновременно менее специфично155. Затем, пусть и дистанцируясь от них, она отсылает к традициям дыхания в тантрической йоге и тайчи. Различие, по Миддендорф, состоит в развитии внутренней работы, не опирающейся на заданные параметры и строго определенные правила (дыхания).

Таким образом, можно подвести итог: в соматических практиках существуют две (вступающие между собой в заметное противоречие) разновидности использования дыхания как формы работы энергии/с энергией.

Первая – это практики, опирающиеся на внутреннее восприятие, избегающее какого-либо руководства по дыханию и опирающееся на действие, саморегулирующееся, модифицирующее тонус и энергию (Эльза Гиндлер, Герда Александр, Ида Рольф, Ильза Миддендорф, Шарлотта Сельвер).

Вторая – это такая работа, которая предпочитает четкие инструкции по различным практикам вдоха и выдоха, углубления дыхания для очищения и раскрытия энергии. Эти установки, в свою очередь, подразделяются на два направления: разблокировка задержек и фиксаций – например, осознанная работа диафрагмы, нацеленная на «освобождение» дыхания как посредника, как транспортировщика, как ритмического шлюза, регулирующего поток энергии; практики (особенно это касается пранаямы в йоге156), направленные на аккумуляцию энергии через дыхание (например, так называемое «огненное дыхание», или kapāla-bhāti). Многие из основателей отдельных соматических практик обращаются к учениям йоги или дао и часто связываемым с ними системам упражнений медитации дзен, цигун или азиатских спортивных единоборств (тайчи или дзюдо, скажем, Моше Фельденкрайз был мастером дзюдо). Важнейшая точка пересечения западных соматических практик и древних восточных традиций состоит в задаче так перепрограммировать кинетику тела (будь то дыхание или моторика), чтобы выявить, сколько именно требуется энергии, чтобы осуществить то или иное движение. Потоки движения и энергии рассматриваются и оцениваются с позиции отсутствия усилий. В этом почти все представители somatics – со времен увлечения ритмом в начале XX века157 – видят важную цель исследования тела и работы «с энергией». Понятие энергии при этом продолжает сохранять неопределенность. Вероятно, все приверженцы соматических практик согласились бы с положением Вильгельма Оствальда (на которого, в свою очередь, повлиял Эрнст Мах) о том, что все процессы в последней инстанции суть процессы изменения энергии158. Однако энергия почти всегда, и в философии витализма, и в восточных духовных учениях, например «ци» (в японском варианте: «ки»)159, понимается как нематериальная форма жизненной энергии. Физиологическая локализация этих невидимых энергий в системах и каналах тела (нервные пути, лимфатические русла и железы или меридианы в традиционной китайской медицине) или в энергетических центрах вроде семи чакр следует той самой эклектической концепции текучего и изменчивого тела, которую я упоминала в начале своей статьи. Конкретное воздействие на энергетический статус, например на тонус, происходит прежде всего через наблюдение (и изменение) движения диафрагмы: так, Герда Александр в своем руководстве по пробуждению чувствительности тонуса пишет, что важно среди прочего снять перенапряжение «нижних тазовых мышц» и мышц «диафрагмы»160.

С одной стороны, энергетическая саморегуляция (в характере дыхания, поддержке грудобрюшной преграды), а с другой – сознательная, перепрограммирующая практика усвоения новых навыков нацелены на улучшение энергетического потенциала тела посредством дыхательной практики. Обе эти противоположные и тем не менее комплементарные концепции соматических практик работают с модусами синхронизации систем, которые функционально, на витальной основе, уже синхронизированы!

В заключение возвращаясь к истории танца, я хотела бы еще раз указать на важность и остроту этих вопросов – ведь концентрация на энергетических концепциях соматических практик и связанном с ними самоисследовании в конечном счете по-прежнему является для танцовщиков новым способом опробирования идей и креативных процессов в рамках художественной активности: соматика, энергетика, таким образом, завершается (или, напротив, берет начало) в эстетических идеях и ее трансформациях. Так, например, Айседора Дункан обосновывала необходимость реформы движения в «свободном танце» своим открытием солнечного сплетения – как энергетического центра и полюса мобилизации свободного потока движения161.

Напротив, Рудольф фон Лабан, также выстраивающий свою систему танца и выразительности и связанную с ней педагогику на основе телесно-пространственных напряжений, избегает понятия «энергии» – возможно, чтобы не ассоциироваться с распространенными тогда эзотерическими концепциями. Вместо этого он говорит о «силе», то есть вводит в дискуссию о танце величину, которая в естественных науках связана с определением энергии, как, например, в исследованиях по химии и физике Вильгельма Оствальда162. Лабан рассуждает о приведении в движение (Antrieb), в своих поздних работах используя понятие «effort», которое затем вошло в положения «Принципов Лабана – Бартеньевой»163. В исследованиях Лабана по экономике движения речь идет о бытовых и трудовых движениях, об усилии («effort») и, таким образом, о росте производительности. В работе «Современный экспрессивный танец и воспитание»164 Лабан в связи с танцем говорит не просто об энергии, но о «качествах энергии»165. Его подход носит дифференцированный характер, учитывающий контекст, в который попадают напряжение, усилие, ритмизация и синхронизация166. Таким образом, его взгляд оказывается скорее не холистическим, но аналитическим: он различает и систематизирует использование тех факторов, которые, согласно его учению, определяют движение: «сила тяготения, время, пространство, поток. Это те данности, которые активизируют движение. Из внутренней установки по отношению к этим факторам (в борьбе против них или в их прочувствовании) возникают различные качества энергии того или иного движения»167. Актуализация концепций «энергии» в истории танца и их трансформация в индивидуальных формах работы, таким образом, раскрывают специфическую, являющуюся результатом этой практики эстетику в contemporary dance.

Перевод с немецкого Иннокентия УрупинаСергей Зенкин

К энергетической теории мимесиса

За последние полвека идея мимесиса в гуманитарных науках претерпела значительные изменения. На протяжении веков это понятие применялось исключительно в эстетической теории и обычно подразумевало «подражание действительности» посредством художественного произведения – картины, статуи, литературного текста (последний, по расхожим метафорам, уподоблялся живописи: писатель должен «изображать», «живописать» реальность). Конечно, учитывался и мимесис в перформативных искусствах, прежде всего в театре, где исполнитель подражает действующему лицу динамикой собственного тела, но критическая мысль и здесь оперировала статичными моделями – прежде всего понятиями «характеров» и «образов», извлекаемых из процесса игры и рассматриваемых как устойчивые архетипы. Авторы наиболее значительных трудов, посвященных проблеме мимесиса (например, Эрих Ауэрбах)168, склонны были сводить ее к проблеме репрезентации. В истории визуальных искусств до сих пор используется концепция мимесиса, основанная на платоновской оппозиции материальной видимости и идеальной сущности: два предельных объекта, на воссоздание которых могут быть направлены усилия художников169.

После 1960 года ситуация стала меняться. Термин «мимесис» начали употреблять вне художественной сферы, для обозначения спонтанных социальных процессов, имеющих характер не репрезентации, а коммуникации. Это может быть, например, коммуникация подражающих друг другу субъектов желания, вызывающая между ними миметические конфликты и разрешающаяся коллективным жертвенным актом, для которого избирается «козел отпущения» (Рене Жирар)170; или же коммуникация между доминантной и подражающей ей «субальтерной» культурой, вызывающая к жизни социокультурные псевдоморфозы (Майкл Тауссиг)171.

Собственно художественный мимесис тоже подвергся критическому пересмотру в философии и критике. Владимир Вейдле в статье «О смысле мимесиса» (1963) доказывал, что изначально, в греческой культуре, эта идея связывалась с временными, мусическими искусствами, изображающими движения: «…мимесис – это просто то, что производит мусическое искусство, что достигается танцем, пением или речью»172. При таком понимании миметичен не продукт искусства, а процесс его исполнения: «Не произведение речи – сам язык танца, звука, слов осмыслен, поскольку он миметичен. Мимесис – это процесс, а не состояние <…>. Итак, мимесис – это свойство особого языка вне зависимости от того, создает он произведения или нет. Первоначально и сущностно мимесис принадлежит „энергейе“, а не „эргону“, искусству как языку, искусству производящему, а не искусству в произведении»173.

В 1975 году несколько французских философов выпустили коллективный труд «Мимесис артикуляций», где для нашей темы особенно интересны тексты Жака Деррида и Филиппа Лаку-Лабарта. Деррида переопределял мимесис в коммуникативном смысле как сообщение между субъектами: «Настоящий мимесис – между двумя производящими субъектами, а не между двумя произведенными вещами»174; подчеркивая свободу «производящих субъектов», он даже заявлял, что мимесис «предполагает общение между божественным и человеческим художниками»175. Лаку-Лабарт также критиковал сведение мимесиса к репрезентации и относил мимесис к «общей экономике» в смысле Жоржа Батая – экономике, включающей не только производство и накопление, но и жертвенное истребление ценностей, «безумную растрату собственного, которую влечет за собой „общая экономика“, то есть миметическая экономика»176. В другой, более поздней работе Лаку-Лабарт характеризовал мимесис как «производительную и формирующую силу, энергию в точном смысле слова, бесконечный процесс представления»177.

Здесь невозможно подробно комментировать эти философские тексты, которые сами представляют собой комментарии к трудам других мыслителей (Канта, Хайдеггера, Жирара, Дидро) и из которых мы приводим лишь немногие, изъятые из контекста цитаты. Во всех них мимесис описывается как альтернатива репрезентации – базовой модели европейской рациональности. Для его характеристики не раз используется слово «энергия», в значении «деятельности», «работы», «производства»178.

У пересмотра научных представлений о мимесисе были разные причины, некоторые из которых связаны не с научной, а с художественной эволюцией: уже с начала ХХ столетия идея мимесиса была отвергнута авангардными направлениями в искусстве (абстракционизмом, сюрреализмом). Если же говорить о собственно научных причинах этой идейной эволюции, то их две. Первая заключалась в переориентации наук о литературе и искусстве с точки зрения автора на точку зрения потребителя. Если при литературной коммуникации (в дальнейшем речь будет идти только о ней) автор текста может иметь в виду некоторый объект (персонажа, событие и т. д.), которому он стремится «подражать» в своем произведении, то читатель воспринимает текст иначе: для него это прежде всего процесс телесных, психофизиологических реакций – возбуждения, напряжения, разрядки – игра сил, интенсивность которых модулируется и развертывается во времени. Переживая их, читатель «подражает» не каким-либо нейтральным объектам, а энергетическим импульсам, полученным от отправителя текста, будь то эмпирический или «имплицитный» автор179.

Вторая причина состояла в том, что процессы коммуникации стали предметом исследования в кибернетике, лингвистике и семиотике, и для большинства названных выше авторов достижения этих наук служили точкой опоры и отталкивания. Структурная лингвистика и семиотика далеко продвинулись в знаковом объяснении коммуникации, и новый интерес к мимесису был обусловлен реакцией на успехи этих наук, попытками уловить то, что в коммуникации не сводится к знаковому обмену; таким несводимым началом оказалась именно «энергия» как процесс языкового становления, отличавшийся еще Гумбольдтом от ставшего, устойчиво оформленного языка-«эргона».

Знаковая коммуникация представляет собой передачу смысла посредством обмена дискретными, определяемыми через взаимные отличия, стабильными и объективными единицами. Знак всегда опознаваем и дискретен: для правильной работы с ним его необходимо выделять из окружения и соотносить с чем-то иным – с внешним смыслом и/или референтом. Миметическая же коммуникация носит не смысловой, а силовой характер; она инициируется на досознательном уровне благодаря деятельности зеркальных нейронов, может происходить безотчетно для подражающего субъекта, а если и осознается, то переживается как «сообщение» целостных импульсов. Однако при литературной коммуникации мимесис обязательно проходит через опосредующую инстанцию семиозиса: импульс передается от автора читателю не в собственно энергетической форме (физическим толчком, ударом), а в информационной форме – зашифрованной в виде текста. Именно это семиотическое опосредование позволяет его искусственно конструировать, иллюзорно собирать из условных знаков в отсутствие действительно переживаемого исходного силового импульса; так нередко происходит не только в литературе, но и при эмоционально заразительной игре бесстрастного лицедея (см. «Парадокс об актере» Дидро). В любом случае при функционировании такой сложной коммуникативной цепи сополагаются или налагаются друг на друга разные по природе процессы, разные режимы коммуникации.