Полная версия

Полная версияОглянись и будь счастлив

Ещё осенью Броня рассуждала о замужестве: «Матери у нас нет. Кто возьмёт нас замуж?» Пыталась найти поддержку и отклик в душе у молоденькой Ольги. А сама Броня рассуждала о своей жизни про себя, не посвящая в подробности других. С Пашкой у Брони была взаимная симпатия. Но Павла как призвали в Красную Армию в 1944 году, так уже прошло почти два года: и война закончилась, и Победа пришла, а о нём ни слуха, ни духа: «Наверное, погиб».

Зато с войны вернулся сосед Григорий; взрослый мужчина, с 1914 года рождения; высокий стройный, каштановые волосы зачёсывал назад, подчёркивая симметричные залысины на высоком лбу; взгляд блестящих карих, почти чёрных глаз пронимал девчонок до самого сердца. А придёт на деревенские танцы в гимнастёрке с медалями, в блестящих сапогах, да как выйдет танцевать полечку, так от этой красоты спасения никому не было.

***

Григория Ефимовича Полторана призвали в Красную Армию ещё до начала Отечественной войны. Успел принять участие в зимней финской войне. Служил срочную службу связистом, протягивал телефонный кабель, бегая с катушкой. Зима, болотистая земля промёрзла и звенела под ногами как камень. В тот морозный день тянул кабель по полю и на его пути возник большой сарай. Обойти сарай связисту было сложно, могло не хватить кабеля. Григорий открыл ворота и от увиденного потерял сознание. Сарай доверху был набит голыми телами мужчин, русскими (советскими) солдатами. Они погибли или были расстреляны финнами, но в мёрзлой земле их никто не хоронил. Великую отечественную войну Григорий окончил в Австрии. Когда советские войска заняли маленький австрийский городок, вино текло рекой по улицам из разбитых бочек. К целым бочкам бежали солдаты с котелками, флягами. Григорий тоже устремился к одной из бочек, но его окликнули и приказали явиться к командиру. Григорий так и не попробовал вино. Очень многие солдаты, которые пробовали вино, умерли. Вино было отравлено. Воротясь домой, Григорий не раз говорил, что он «родился в рубашке», считал себя везунчиком.

***

Глянулась Григорию соседка Броня, миниатюрная, молоденькая, шустрая и дерзкая. Проходу он ей не давал. Не любил Никита Певней, как называли по-деревенски семью Григория. (Наверное, называли Петухами за субтильность, высокий рост, длинные шеи, цепкие взгляды и бойкие характеры). Броня или влюбилась в Григория, или замуж хотела выйти, или не могла отвергнуть повышенное внимание, или боялась остаться в девках, но для себя решила, если зовёт Григорий замуж, надо идти. Никому ничего не говорила, но Ольгу с Западной Белоруссии пригнала домой. В свои планы даже намёком не посвятила отца Никиту.

10 февраля 1946 года – первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР, «Всенародный праздник!» Своим правом голосовать воспользовалась и Броня. Поехала вместе с молодёжью Косищ в Бабуничский сельский Совет голосовать. Проголосовала… Заодно празднично расписались Григорий и Бронислава. По возвращению домой Броня объявила отцу, что вышла замуж за Григория. Отец кричал, возмущался, а после ухода Брони долго плакал, очень сильно не хотел, чтобы его дочь ушла жить, породнилась с родом Певней.

Не вернулся с войны Фёдор. Ничего о нём неизвестно. Никита писал лично в Управление по учёту потерь. А в ответ – тишина.

Все заботы, вся домашняя работа легла на плечи Ольги: и корова, и свиньи, и куры, огород, хата. Она была настолько умелой и работящей, что успевала и в колхозе поработать за трудодни, за «палочки» в ведомости бригадира, и приготовить еду, и постирать. Пока братья учили уроки, Ольга готовила ужин и быстрее Миши запоминала стихи. Мише учёба не давалась, а Иван учился легко. Никита тоже много работал: заготавливал сено, пахал, сеял, занимался бортничеством. Сам делал колоды и подвешивал их в лесу, собирал мёд. С ведром мёда Ольгу и Мишу отправлял в Петриков на рынок. Дети выходили затемно, шли пешком, надрываясь несли ведро мёда. На рынке продавали стакан мёда за пять копеек. И за такую цену редко кто покупал мёд. Несли ведро с мёдом назад.

Ушлые люди посоветовали Никите обратиться в сельсовет за помощью, дескать твой сын Фёдор погиб, семье полагается помощь. Было Постановление Совета Народных Комиссаров СССР №2436 от 21 сентября 1945 года «О мероприятиях по оказанию помощи демобилизованным, семьям погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и семьям военнослужащих». Никита был отчимом, но вырастил и воспитал Фёдора. Помощь распределялась на детей. Все детские метрики были потеряны. Чтобы дольше получать помощь, Никита при получении новых документов на детей убавил им годы. Мише дату рождения записали 1 октября 1935 года, Ольге 1 января 1929 года. Никиту освободили от налогов и давали крупу, даже одежду и ботинки Ивану и Мише. В средние классы Миша и Иван ходили в школу в Бабуничи. Уже стала школьницей Оленька, дочь Устиньи. Зачастую Миша носил на спине племянницу в школу. Устинья сошлась с Иосифом. Иосиф был партизаном, левая рука прострелена в локте, носил протез. С первой женой разошёлся, оставил сына и полдома жене. Был бригадиром в колхозе.

В середине июля 1947 года Бронислава родила дочь Валентину. Григорий стал строиться. Для новой усадьбы выбрали место в начале улицы, недалеко от родового, уже опустевшего (остались только яблони) хутора. У Брони и Григория родился сын Коля. Броня без помощи родных жить не могла. Григорий требовал от Брони быть расторопной в большом хозяйстве. И, конечно, за помощью обращалась к сестре Оле. Оля была для детей мамкой-нянькой. Кормила и из ложечки, и из соски, и хлеб жевала, и по старой традиции завязывала его в льняную тряпицу и давала сосать Коле. Коля родился в августе, наверное, 1950 года. 22 марта 1953 года родилась дочь Светлана!

Весной Никита брал ружьё и ходил в лес на токовище глухарей. Там у него был заранее приготовленный шалаш, откуда он наблюдал и стрелял по глухарям. Приносил по 5-6 штук за раз. К Филлиповому Посту ловил на канаве и коптил угрей-вьюнов. Жирные были, за что особенно ценились крестьянскими желудками. Целыми кадками заготавливал угрей.

Никита, как и прежде, не вступал в колхоз, соблюдал Веру, детей приучал к Вере. Ольга с подружкой почти каждую субботу ходила в Петриков на исповедь. Службы проводились в старой деревянной церкви Покрова Пресвятой Богородицы и в церкви Святителя Николая. На церковную службу в Петриков и обратно ходили после трудовой недели в своём хозяйстве и в полевой бригаде в колхозе за «палочку» – трудодень. Даже не за трудодень, потому что Ольга была ещё малолетним работником и по закону не должна работать. А в реальности – «работать всем, спасать колхозный урожай». На собраниях Ольгу хвалили, но ничего не платили. Но ей нравилась похвала. Умудрялись ходить по воскресеньям вечером на танцы в Сотничи. Не долго танцы продолжались для Ольги. Как-то в хату, где собиралась молодёжь на Вечёрки, заглянул местный мужик. (Местным, как считали подружки, он стал недавно: говорил по-русски, значит из России). Мужчина заприметил девушек в церкви на причастии, и был возмущён, увидев их на танцах: «После причастия можно делать всё, что полезно для спасения души. Нельзя проводить день в праздности. Нужно помнить, что «всё мне позволено, но не всё полезно». Девушек в мановение ока сдуло с танцев.

***

7 июля 1949 года с грифом «Секретно» Петриковским райвоенкомом майором Мартыненко был подписан «Именной список военнослужащих рядового и сержантского состава, погибшего, пропавшего без вести в период отечественной войны по Петриковскому району Полесской области», где напротив записи «1. Клевцов Фёдор Васильевич» было напечатано: «Нет известий с 1941 года».

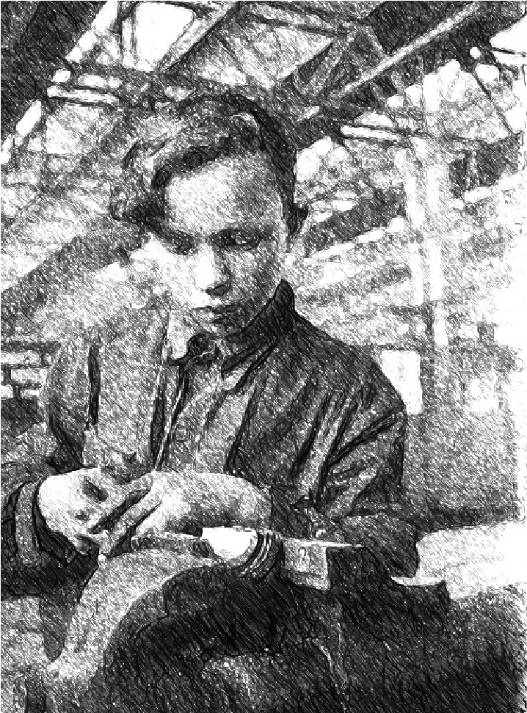

У Миши была своя жизнь. Учился плохо. Стихи запоминал, но долго их талдычил. Из математики хорошо помнил зычный голос учителя: «Садись, кол». Зато руки были золотые: и стругал, и колол, и даже коньки (полозья) из дерева выпилил, пытался кататься на замёрзшей канаве. С горем пополам окончил 7 классов. И с ребятами из своего класса поехал ни в какой-то там Гомель («Что там делать?»), а в Минск. Поступил в ФЗО, учился работать на токарных и слесарных станках. Нравилось. Но уставал физически очень сильно. Минский тракторный завод строился, выпускал первые гусеничные тракторы. Одновременно строился посёлок тракторного завода. Труд был каторжный, но ради квартиры люди продолжали работать. Курили все, и знакомые Миши тоже. Миша пробовал вместе со всеми. Но после первой же папиросы ему стало плохо, возникло стойкое отвращение к табаку, папиросам и сигаретам.

Ориентировался в обществе слабо, хотя задатки лидера были. А ещё точнее сказать: руководить не мог, но и над собой давление терпеть не очень-то хотел. Хватит, что им сёстры в деревне понукали. Унижало, когда его с друзьями на улицах Минска называли «деревней». Как ему хотелось быть городским! В это понятие он вкладывал аккуратность, чистоту, отглаженный костюм, начищенные до блеска ботинки, модную стрижку с зачёсанными назад волосами, образование, грамотность и умение говорить на русском языке.

Иван – умный, сообразительный и бесшабашный. Учился легко и на «отлично», внешне копия Никита: высокий, худощавый, с копной светло-русых волос, разделённых по центру головы прямым пробором, с подвижной мимикой. Он был похож на Леля. Многих девчонок в Бабуничах и окрестностях одаривал своим вниманием. Относительно длинные волосы ученика десятого класса не соответствовали образу советского ученика. Три учительницы, вооружившись ножницами, закрылись в классе с Иваном; пытались его поймать и остричь. Но не тут-то было. Иван перепрыгивал с парты на парту и сбежал из школы. По-деревенски Ивана и Мишу звали Ольгиными, отца Никиту никто не вспоминал. После школы Иван поступил в Пинск в техникум, наверное, в гидромелиоративный Министерства мелиорации БССР.

Никита понимал, что дети выросли. Особенно его волновала Ольга – 24 года, молчит, а, наверное, замуж хочет. Парней после войны было мало. Тех, кто жив остался, в период с 1946 года по 1948 год призывали не в армию, а направляли на восстановительные работы на шахты, стройки.

Широкие проводы в армию были в Бабуничах: столы ломились от яств, гармошки, песни, танцы. С одним из парней Ольга договорилась переписываться. Среди хлопцев, уходивших в армию, был Пётр Примак. Все знали его трагично-романтичную историю. Ещё подростком ушёл в партизаны, но в отряд Болотникова не попал, хотя Болотников-Глушко был его родным дядей, братом его матери Анны. Пётр на родственника-командира обиделся. Остался в отряде местных партизан. В отряде была девушка, помогала партизанам всем: готовила, стирала – обеспечивала быт партизан. И случилась между этой девушкой и Петром первая страстная любовь. Но война жестока. Петра свалила простуда. Приютили его в одном из домов Петрикова. Немцы карательного отряда подняли парня в бредовом состоянии с печи и по снегу и зимнему холоду погнали к вагонам – а дальше в Германию. Лагерь пленных находился на западе Германии. Пётр оклемался. Свою настоящую фамилию утаил, назвался Новиком. Освободили пленных американцы. Немало времени прошло пока американцы-союзники передали пленных советской стороне. Пётр успел запомнить несколько английских слов, самое главное – «Ok». Вернулись ребята из плена в родную деревню, а любимая девушка Петра пропала. И надо такому случиться, что именно в день проводов в армию, в Бабуничи вернулась та самая девушка. Пришла к Петру, но он отверг её, закатил сцену ревности и учинил допрос на предмет её отсутствия в Бабуничах в течение нескольких лет. Не стал слушать её оправданий, выводы сделал сам: была не верна мне. Девушка просила его вспомнить их взаимную сильную любовь и пожениться. Но мужская гордость победила. Пётр отверг её, и ушёл, как он думал, в армию. А попал на Донбасс, и стал трудиться шахтёром. Тяжёл шахтёрский труд: пыль, грязь, постоянная нехватка воздуха, риск обвалов и тяжёлый молот в руках. Но работали по сменам, жили в общежитии. Было время и для отдыха, и для новой любви. Влюбился Пётр в дочь бригадира. Они даже пару лет жили вместе. В том же донбасском посёлке жила сестра Петра – Виктория. Не просто жила, а приехала туда за своим мужем, бабуничским парнем Михаилом (Бардыга). На Донбассе родился их первенец, названный в честь брата Виктории Петром. Дочь бригадира ушла от Петра, детей у них не было. В то же время мать Петра и Виктории стала писать слёзно-приказные письма. В её понимании жизнь на чужбине не могла быть хорошей, только рядом с ней, в Бабуничах, все будут сыты и довольны, и ей «на старости лет стакан воды подадут». Муж то её, «отец ваш», не вернулся из немецкого плена. Хату новую поставили, «рабi i жывi». Вернулись в родную вёску и Виктория с семьёй, и Пётр. В послевоенной деревне работа нашлась всем: Пётр – в трактористы, Виктя на ферму выхаживать телят. Младший брат Иван женился и переселился в деревню Куритичи. Мать Анна стала пилить Петра по поводу женитьбы, требовала, чтобы он нашёл себе «жонку». Девушек в округе было много. Пётр вылавливал девушек на «вечёрках», знакомился и сразу предлагал выйти за него замуж. Трём или четырём предложил, но они не позарились на перспективу стать невестками Колосинка. (Мать Петра так называли с раннего детства, когда, будучи ещё очень маленькой девочкой, она ходила по убранным полям и искала упавшие колоски, приговаривая: «Мне бы только колосок»). Пётр стал «осваивать» окрестные деревни. В один из осенних дней, возможно на Покров, он с парнями шёл по улице Косищ, заметил во дворе ладную девушку и деда. Во двор вошёл невысокий парень, худой, с прямым заострённым носом, серо-голубыми глазами на выкате. Снял фуражку – почти лысый, только на затылке полоса из кудрявых золотисто-рыжих волос. Представился, разъяснил чей он сын, объяснил цель своего визита, познакомился с Ольгой. Дед Никита снисходительно-равнодушно посмотрел на Олю: «Если хочешь – выходи». (Парень, которому Ольга писала письма в армию, давно вернулся из армии, но решил погулять и догулялся… Его женили силой на опозоренной девушке). Ольга, конечно, хотела замуж. Ей до двадцати четырёх лет надоело жить с деспотичным и суровым отцом, хотелось своё селище (да ещё в больших Бабуничах!), минимум четверых детей… Она дала согласие. В приданное дед Никита отдал дочери корову, и, как полагается, всё, что наткала и вышила сама Оля. Свадьбу сыграли в начале Филипова Поста (возможно, 29 ноября) в 1952 году.

Никиту все уже называли Дедом, и жил он один.

У Миши не складывалась работа в цехах тракторного завода. Попала как-то металлическая стружка в глаз Михаилу: кровь, боль, страх перед слепотой. Но всё обошлось, металл попал в склеру (белок по-народному полесскому), поболело, поболело, да и зажило. Но в скором времени – новая напасть на Михаила. Заболел: температура, кашель. Где лечиться? Не в больницу же идти. Махнул на всё рукой, и поехал домой в Косище, отлёживаться на печи. Всю зиму болел: и лихорадило его, и спал сутками, и впадал в беспамятство, не ел, не пил. Ольга поила его тёплым молоком с мёдом, но пневмония долго не отступала. К весне выздоровел, поправился и потихоньку окреп. Вернулся аппетит. Пока болел в Белоруссии произошли административные изменения. С 08.01.1954 года город Петриков стал районным административным центром Гомельской области, название «Полесская область» ушло в небытие. И осенью 1954 года Михаилу пришла повестка из Петриковского районного военного комиссариата (райвоенкомат).

1954 год. Армия…

Героическая Армия – победительница. Мальчишка, как и все люди, уважал и восторгался героями-освободителями и понимал службу в Советской Армии как почётную обязанность. Прошёл медицинскую комиссию – абсолютно здоров. Мише порой так хотелось есть, что ему казалось, что он в состоянии «переваривать гвозди».

А дальше всё, как во сне. Бритоголовые, молчаливые, замкнутые ровесники. Детей войны призвали в армию. Поезд в ночи, потом пересадки. Вокруг незнакомые люди, немолодой офицер, которому безоговорочно подчинялись все. Меж тем поезд ехал на юг. Ноябрь снега нет. Бескрайние чёрные поля. Место прибытия. Дождь, серо, сыро, грязно. Солдатская форма: трусы, майка, брюки галифе (!), гимнастёрка (!) и … кирзовые сапоги! Добротная одежда! Не знал солдат, что у него в армии будет ещё много необычной одежды, и не только одежды.

352-й гвардейский стрелковый парашютно-десантный ордена Александра Невского полк 107-й гвардейской воздушно-десантной Первомайской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Дислокация: г.Никополь Днепропетровской области, УССР. Утро неизменно начиналось с пробежки. Независимо от того, какая погода на улице: жара, дождь, метель – бежать надо всё равно. И началось: кроссы, подтягивания, отжимания; и «три темы»: 1. Материальная часть; 2. Укладка парашютов; 3. Наземная отработка элементов прыжка. Круг подготовки (предпрыжковая укладка, вышка, вращающееся колесо) не замыкался, было много других «знаний» – портянки наматывать, воротнички подшивать. А с вышки каждый должен совершить пять прыжков. Перед первым прыжком купол укладывали целый день, потом два, два с половиной часа, потом – норматив на укладку сорок пять минут. Наступило 16 января 1955 года. Михаил, в числе сотен других однополчан, торжественно произнёс: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооружённых Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну…». В военном билете появилась запись: «Военную присягу принял, 16 января 1955 год при войсковой части 71229. Воинское звание –разведчик».

С весны и до осени полк в полном составе находился в летних лагерях под Кривым Рогом (где в этот период находилась вся дивизия), в каждом батальоне – разведвзвод. Ещё в послевоенном 1948 году на вооружение принят парашют ПД-47. Купол, изготовленный из перкаля, имел квадратную форму площадью 71,8 квадратных метра; вес парашюта – 16 килограммов. Некогда было рассматривать в небе удаляющиеся самолёты Ли-2 или Ил-14. Страх от прыжка оставался где-то там вверху или в пятках, или в сердце. «В момент отделения от борта (прыжка) захватывает дыхание от вида, который открывается перед тобой, а три секунды свободного падения кажутся бесконечными. Вокруг тишина, поток воздуха подхватывает тебя и начинает вращать…». Запасной парашют впереди. А за спиной главное – РД-54, рюкзак десантника образца 1954 года, советский десантный рюкзак, «предназначенный для размещения и транспортировки предметов боевой выкладки парашютистов-десантников как во время высадки парашютно-посадочным способом, так и в условиях боевого столкновения». Основным назначением рюкзака РД-54 являлось размещение в нём носимого боекомплекта, взрывчатки, индивидуальных средств химической защиты, небольшого запаса продовольствия (у Михаила были сухари), походного котелка с ложкой и туалетных принадлежностей десантника, чехол для пехотной лопатки, сумки для двух ручных гранат, сумки для двух автоматных магазинов.

При подгонке рюкзака к прыжку максимально увеличивали длину плечевых ремней, чтобы при его надевании ранец оказывался на уровне ягодиц. Основной парашют одевался после РД-54 и занимал место на спине выше ранца. После приземления десантник освобождался от ремней подвесной системы парашюта, укорачивал под свой рост длину плечевых ремней и приводил его к походному положению (ранец на лопатках). Мало удачно приземлиться, впереди – выполнение боевой задачи, причём разведвзвод, и Михаил в том числе, должны быть впереди всех… «Бегом марш!» по пересечённой местности. Бежали долго. Утренний чай болтался в желудке (кормили плохо). Сержант даёт команду: «Остановиться и ждать остальных десантников». Разведвзвод падал лицом в горячую чёрную пыль, на гимнастёрках проступали белые круги солёного пота. Через пять минут подъём: «Бегом марш!». Далеко не все хотели служить с риском для жизни. Ещё в первые месяцы службы некоторые парни, понимая, что не преодолеют страх перед прыжком с парашютом, прыгали с возвышенностей и ломали ноги. После госпиталя такие солдаты, конечно, отправлялись в другие части дослуживать. А были действительно страшные трагические случаи. Михаила трясло от увиденного, от ужаса смерти, когда на его глазах разбился однополчанин «в лепёшку». ЧП в дивизии. В памяти Михаила осталась леденящая душу картина: барахтающийся в небе, запутавшийся в стропах «муравей»-человек. Никакой надежды. И нет парня…

Жизнь в боевом коллективе заставляла быть серьёзным, дисциплинированным, внимательным, аккуратным, быть одним из лучших десантников. Неоднократно посещал дивизию в летних лагерях под Кривым Рогом и в полку в Никополе командующий ВДВ генерал-лейтенант Маргелов В.Ф. Михаил с глубочайшим уважением относился к герою Советского Союза, почти земляку (родители Маргелова В.Ф. – белорусы) Маргелову В.Д. и к Министру обороны СССР маршалу Жукову Г.К. Именно фамилия Жукова была на слуху у белорусов. Жуков координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов в ходе проведения операции «Багратион». (В ходе операции «Багратион» из плена была освобождена сестра Ольга. А ещё Миша помнил, как в течение нескольких суток стрельба южнее родного Косища. Правильно предполагал отец Никита – фронт (1-й Белорусский, операция «Багратион») проходил через деревню Хусное. В полях не осталось живого места, погибло 866 советских солдат и партизан).

Почти год отслужил Михаил в степях Украины. «Командировка?» Обычная полевая форма и новые красные погоны, которые стали называть в 1954 году повседневно-полевыми. Едут с пересадками, как тогда Мише казалось, через всю Россию, «наверное в Сибирь, может в Новосибирскую область, где живут родственники по матери?». Проехали синюю Волгу, красную Каму, Уральские горы. «Стоп. Выгружайся. Стройся.» Урал. Ноябрь 1955 года. Снег. Мороз. «Прибыли для заготовки леса для Киевского военного округа». К тому времени леса Украины нельзя было назвать лесами. За несколько сот лет их основательно вырубили. Осталась полоса Чёрного леса. Но Армия нуждалась в топливе. Угля в Донбассе добывали недостаточно, чтобы помимо металлургии, использовать уголь для отопления ещё Армии.

Новое место службы парня из Белоруссии – уральская тайга, лесоповал. Что лучше: парашютные прыжки с кроссами с полной боевой выкладкой или рубка леса в снегу по пояс в 30-40-градусный мороз. (Командование на Михаила возлагало большие надежды как на слесаря, как на плотника, ему было поручено сколачивать плоты). Часть бревенчатых бараков уже построена, другие достраивали сами. Кирзовые сапоги на раскатанной лесовозами промёрзшей заснеженной дороге звенели, как стекло. Выдавали телогрейки, шапки-ушанки, и даже рукавицы и валенки. От работы солдаты разогревались, никто не отлынивал. Бытовые условия были не хуже, чем в Никополе; и всё-таки каждый день «не надо рисковать жизнью». Уставали страшно, но были и увольнения, и дежурства дневальными. Успевали оценить красоту и суровость скалистых берегов Туры, вековых елей, нелюдимость местных жителей. Приходилось и паромы строить, и мосты. Совсем другая природа, о Полесье напоминали кустики черники и брусники. А ещё в этой таёжной глуши ниже по течению Туры, за деревней Глазуновкой, жили девчонки. Совсем не похожи на своих деревенских: городские, интеллигентные, образованные. В Глазуновке в клубе устраивали танцы. Настоящие танцы, не деревенские вечёрки. Танцевали вальс, падеспань. Это вам не белорусская полечка-трясуха. Миша, как большинство десантников-лесорубов, танцевать не умел, оттаптывал девушкам ноги. Девушки шутили над ними, больше всего доставалось солдату по фамилии Кисель. Но он был весёлым балагуром. Белорусский язык удивлял русских девушек, не похож даже на уральский?! Несколько километров по таёжной дороге стоили танцев (общения с девушками) в избе-клубе деревни Глазуновка. Глянулась Мише одна девушка: невысокого, подходящего, роста, худенькая, стройная, двигалась легко, как бабочка. Приятно было на неё смотреть: две толстые чёрные косы опускались ниже пояса, лицо чистое, без веснушек (не то, что в Петриковском районе – половина девушек рябых). Но самым главным был взгляд: Миша утонул в этих чёрных, немного испуганных, огромных, обрамлённых пушистыми длинными ресницами, глазах. Ничего красивее он не видел. Взгляд проник в самую душу, и, как говорил Миша, «задел за живое». Тёплые, доселе не известные чувства охватывали Михаила, хотелось заботиться, беречь «чёрненького пугливого оленёнка».