Полная версия:

Красная омега. Часть первая. Таёжная жуть

Предложение принималось. На стол сыпались рублевки. В сельмаге приобреталось дешевое крепленое вино. И девчачий пир закипал.

Когда душеньки-подруженьки собираются в кружок, они начинают лирично ворковать о любви, но стоит им отведать россиского портвейна, как лирика увядает, уступая место сексуальной прагматике. Соня, навострив ушки, жадно внимала разглагольствованиям бывалых товарок о том как быстрее всего возбудить парня, какие способы предохранения наиболее надежны, что делать, если месячные затянулись, а парень стал погдлядывать на твою подружку. Казалось обмену опытом не будет конца. Перед наивной Соней открывался целый пласт познаний, более нужный и интересный, чем технология сооружения женских причесок.

Окончив ПТУ, Соня очень быстро приобрела репутацию классного мастера и обросла постоянной клиентурой. Случилось так, что одна из её клиенток трудилась в загородном ресторане, где руководила балетной группой. По достоинству оценив Сонину внешность, она уговорила ее поменять профессию парикмахера на роль танцовщицы.

Это действительно была роль, поскольку для очарования публики из всего арсенала балетной пластики нужно было освоить всего лишь два па: попеременное поднимание выпрямленных ног и вращательное движение бедер. Все остальные промежуточные перемещения, которые соединяли два указанных основных па, были просты и легко воспроизводимы. За короткий срок, усвоив несложные рисунки балетных сцен, Соня начала выходить на подиум, где с удовольствием демонстрировала гостям свою прелестную фигурку.

Новая работа Соне нравилась, тем более, что после трудового вечера для работников ресторана устраивался легкий ужин с подачей вина. Танцевала Соня около двух лет, а потом начала полнеть. Процесс округления Сониных форм невозможно было остановить ни диетой, ни модными таблетками для похудения. Пришлось ей оставить веселую работу и вновь стать за парикмахерское кресло, сохранив при этом навыки непринужденного, легкого общения с людьми.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД

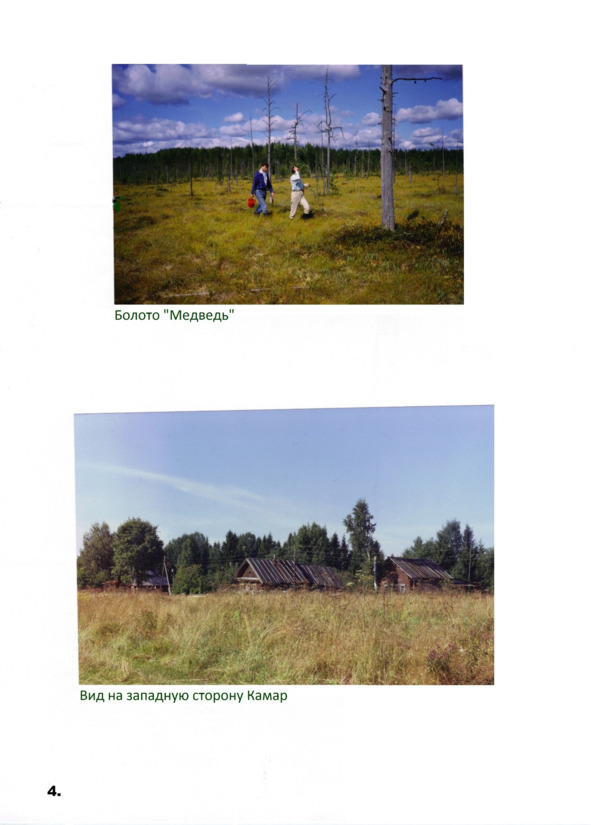

А июньское солнце припекало все сильнее, а ноша становилась все тяжелее. Но вот лес расступился, и сквозь заросли ракитника увидели Крюковы камарские избы. Пройдя маленькое поле, они, наконец, вступили в деревню, которая имела не только название странное, но и расположена была необычно. Вместо традиционной деревенской улицы, с размещенными вдоль неё избами, в центре Камар простиралась прямоугольная площадь размерами 300x350 м., по периметру которой, лицом к центру площади, стояли избы. Площадь буйно заросла дикими травами, меж которыми желтели цветы, похожие на одуванчики.

До войны на площади стояли качели и «гигантские шаги». На специальных площадках парни играли в рюхи, подростки – в лапту, а мелюзга гоняла «чижа». По праздникам на площади гуляли и водили кадриль.

Во время войны, по распоряжению председателя колхоза, площадь распахали, и на ней бабы, каждая для своей семьи, сажали картошку. Это был необходимый шаг потому, что лозунг: «Все для фронта! Все ддя победы!» был не просто призывом, а приказом Верховного главнокомандующего. А потому все, что выращивалось на колхозных полях и производилось на фермах, полностью сдавалось государству. Колхозники за свои трудодни, практически, ничего не получали..

Чтобы поддержать измученных баб и их детишек, в конце осени по распоряжению председателя колхоза закалывалась пара бракованных баранов. По всей форме составлялись необходимые акты и бараны списывались на волков.

После войны площадь перестали распахивать, но и качели на ней больше не возводили. Причина была в том, что деревня начала пустеть. Помимо войны, Камары, как и тысячи других деревень, подкосила политика укрупнения колхозов и ликвидации неперспективных деревень. По мнению чиновников Камары были типичной неперспективной деревней. И посевных площадей вокруг неё было мало. И находилась деревня на отшибе. До ближайшего населенного пункта, каким являлась деревня Макарьино, было около 6 километров.

Кроме того, в Камары вливалась только одна дорога, с юга, а не выходило ни одной, то есть, деревня была тупиковой. Севернее Камар простиралась сплошная тайга.

Но то, что чиновникам казалось минусом, для горожан, которые покупали избы у уезжающих в другие места камарцев, являлось плюсом. Это же здорово, что через деревню (из-за её тупиковости) не проезжали ни машины, ни тракторы, ни мотоциклы! Вместо рева моторов слух камарцев ласкали птичьи трели, воркотня лягушек да густое гудение толстобрюхих шмелей. Жить бы и жить в этой аркадии до скончания века, но, увы…

Уж очень коротка человеческая жизнь. Камарцы стали предметно осознавать эту истину тогда, когда начали одна за другой помирать еще не очень-то и старые колхозные старухи (старики-то уже давно отмаялись). Это очень грустный процесс. Но, поскольку жители Камар были людьми простыми, то и относились они к этому процессу просто: все там будем.

Однако, далеко не все так легко, как простодушные камарцы, смиряются с неизбежностью смерти. Наиболее остро, даже болезненно, воспринимают эту истину успешные, вернее ухватистые субъекты, которые в девяностых годах и позже ажиотажно переселялись из скромных советских квартирок во впечатляющие особняки, дома с башенками, а некоторые – во дворцы и замки.

Затратив много времени и средств, как на насыщение приобретенных апартаментов антиквариатом, дорогой мебелью, картинами и прочими олигархическими необходимостями, так и на покупку шикарных авто, снегоходов, яхт, самолетов, а также на обустройства своих владений парками, бассейнами, оранжереями, эти люди вдруг обнаруживали, что жизнь на исходе, что дворцы в гроб не помещаются, что даже хваленая западная медицина бессильна перед смертью, а, обнаружив, начинали тихо паниковать и, попутно, поносить эту бессильную медицину.

А поносили зря, так как богатеи, относительно последнего положения о бессилии медицины, были очень даже не в теме. Они просто не знали, что, в отличии от хваленой западной медицины, советская медицина имела в области продления человеческой жизни значительные, даже феноменальные наработки. И, наверное, очень хорошо, что не знали. Иначе, за громадные деньги богатеи добрались бы до этих наработок и обессмертились бы.

Ужас! Представьте: Россию накрыла бессмертная олигархическая опухоль. и все! и светит Матушке полный, как говорят американцы, пердишен. Можно, конечно, выразиться и по-русски, это будет более точно, но нецензурно.

Вопрос: откуда у советской медицины такие феноменальные наработки? А было так! В конце сороковых товарищ Сталин озадачил ученых-медиков фантастической проблемой. Им было предложено разработать методики, с помощью которых можно было бы увеличить продолжительность человеческой жизни в два-три раза. И пекся Иосиф Виссарионович не о себе великом и не о свих верных соратниках. Нет, нет и нет! В своей мудрой прозорливость заботился он о будущности России и её народа.

Советская медицина не обманула надежд вождя. Неимоверными усилиями трех научно-исследовательских институтов соответствующие методики были созданы.

Однако, это эпохальное достижение отечественной науки не получило широкого распространения. Работы медиков были засекречены, а сами ученые в процессе борьбы с космополитизмом подверглись шельмованию, а затем их смял каток под названием «дело врачей». И сейчас, где-то в сов. секретных папках ФСБ, все еще хранятся их бесценные разработки. Хранятся без пользы. И это в то время, когда наши российские нувориши так сильно хотят значительно продлить свои драгоценные жизни

Правда, не только разные там олигархи этого хотят.

Желание подольше пожить испытывают многие вменяемые дюди. Но разве в городе долго проживешь? И пища – дрянь, и вода – гадость, и воздух – не воздух, а смесь азота, пыли и бензинового смрада с небольшим добавлением кислорода. И никакие экологически чистые продукты, расфасованная вода, воздушные и водяные фильтры здесь не помогут. Город, он и есть город – нездоровая среда, где не очень здоровые люди ведут очень нездоровый образ жизни. То ли дело Камары!

Вместо пыли и бензинового смрада с наслаждением вдыхали камарцы нечто похожее на парфюмерию. В деревню, окруженную со всех сторон лесами и болотами, ветер приносил лишь свежие запахи хвои и трав. Когда же по весне цвела черемуха и начинали белеть плантации ландыша, воздух был такой благоуханный, что местная полеводка, тетка Дарья, зажмуривала

глаза и говорила:

– — Так может пахнуть только в раю!

Очень важно, что в этот чудный букет запахов не вплетался неизбежный для любой деревни аромат навоза. Скотный двор в Камарах был давно ликвидирован, а в частном пользовании находились всего лишь две коровы. ь

Камарцы не только дышали отменным воздухом, но и пили уникально чистую воду. А это так здорово! Для хозяйственных нужд воду брали из колодца. Колодезная вода была холодной и вкусной, но сельчане привередничали и для питья, для приготовления пищи использовали лишь родниковую воду.

Из-под кряжа, нависшего над Черной речкой, били ключики. Чуть ниже самого крупного из них еще в давние времена вырыли мужики водоёмчик и обложили его диким камнем. Вот из этого-то водоёмчика и черпала вся деревня живительную влагу. Вода была настолько прозрачная, что бидон, наполненный ею, казался пустым, и только легкая голубизна намекала на нечто в нем находящееся. Любой человек, впервые пробовавший эту воду, неизменно отмечал, что более вкусной воды он никогда не пивал.

В начале 90-х годов в Камары прибыла передвижная буровая установка. В то время геологи по всему району искали залежи каолина, который требовался Тихвинскому фарфоровому заводу, выпускавшему электрические изоляторы. В Камарах, к радости жителей, каолина не нашли, но зато геологи сделали интересное открытие. Оказалось, что в надречном кряже, поросшем большущими елями, под мощным слоем песка и глины покоится крупная линза доисторического льда. И все ключики, бьющие из-под кряжа – есть реликтовая талая вода. Народ забеспокоился: как бы лед совсем не растаял. Но геологи заверили:

– Не волнуйтесь! Прежде, чем лед растает, пройдет не одна сотня лет.

Понятно, что при благоуханном воздухе и кристально чистой воде, вся огородная продукция, выращиваемая камарцами, была в экологическом плане безупречной. Тем более, что борьба с вредителями и болезнями овощных культур велась без использования химии. Для этих целей применялись различные травяные настои. Удобрялись огородные грядки исключительно компостом, который производили сами камарцы, сваливая в компостную яму выполотые сорняки, ботву овощей, скошенную траву и все жидкие и твердые отходы хозяйственной деятельности. Компост зрел два года. За этот период всё, сложенное в яму, перепревало и превращалось в однородную влажно-рассыпчатую массу темно-коричневого цвета.

Правда, бывали исключения. Как-то раз Николай Ромашкин купил толстый батон ярко-красной вареной колбасы, сварганенный местными предпринимателями. На вкус колбаса оказалась препротивной и Николай, не желая рисковать своим здоровьем, отправил её в компостную яму. Мол,

доброе будет удобрение

.

Через два года, раскапывая компост для внесения его в почву, Николай с удивлением обнаружил выброшенный им колбасный батон совершенно целым и невредимым. Только за два года колбаса из ярко-красной превратилась в ярко-синюю

– Из чего же тебя бедную сделали! – вслух удивился Николай, – не иначе,

Он с отвращением подцепил батон вилами и закинул его в бурьян. Еще

долго из бурьяна тянуло какой-то гадостью.

Овощам компост очень нравился, а зелень от него просто дурела. Лук порей разрастался и принимал вид заморского растения, любисток вымахивал с небольшую пальму, бобы стояли, как джунглевые заросли. Камарские огороды дышали укропом и базиликом, а после дождя все пряные запахи перекрывала острая сельдерейная нота.

ТРАВЫ

К травам Александр Иванович относился с уважением. Благодаря им, и прежде всего крапиве, лебеде, щавелю они с мамой выжили в военную голодуху. В настоящее время, хотя войной и не пахло, он, учитывая продовольственную скудность гастрономов, и высокую стоимость лекарств, он вновь обратил внимание на травы, а еще на салаты, то есть на те же травы.

Во всей деревне самым зеленым пятном был огород Александра Ивановича. Он где-то прочитал, что чем больше салата на грядках, тем крепче здоровье хозяина. Бывший коммунальщик хотел быть здоровым. Поэтому салатные насаждения на участке нашего ученого были обширными и от весны до поздней осени поражали односельчан разнообразием и яркрстью красок.

Все мужчины очень хотят иметь крепкое здоровье. Но довольно часто такое хотение вызревает у них в преклонном возрасте. В 50—60 лет они вдруг спохватываются: «Ах, гле мои шестнадцать лет?», а спохватившись пачинают бегать, прыгать, поднимать тяжести. Однако, уже поздно. Ткани, органы, системы сибаритствовали слишком долго. Они обрюзгли, зажирели и теперь работать с полной отдачей не желали. Очень часто такой физкультурный форсаж заканчивался либо крупной травмой, либо острым возмущением кровеносных сосудов и сердца.

Умный Александр Иванович озадачился своевременно. В сорокалетнем возрасте, когда животик превратился в брюшко, а перекладина стала недоступным снарядом, он сказал: «Амба!» и бросил курить, резко сократил потребление спиртного, отказался от масла, жира и сахара. Он приступил к регулярным занятиям в тренажерном зале, стал бегать. Напокупал гантелей, гирь, эспандеров. Приятели его, может быть из зависти, а, скорее всего, по темноте своей, подтрунивали над ним, мол, зря стараешься, больше положенного все равно не проживешь. На что что ученый уверенно отвечал:

– Я и не собираюсь жить дольше положенного. Дело не в количестве прожитых лет, а в их качестве.

Усердие и труд сделали нужное дело. В свои пожилые годы Александр Иванович в черных шортах и синей безрукавке очень даже смахивал на футбольного арбитра в отставке. Он был подвижен, подтянут и не жаловался на здоровье. Переехав в деревню, он для дополнительного укрепления своего организма налег на витаминную продукцию, основу котороай и составляляи выше упомянутые салаты.

Однажды его соседка тетка Дарья не выдержала и, махнув рукой в сторону пламенеющей буйности салата красного полукачанного,, спросила: :

– Иваныч, что там у тебя такое красивое растет?

– Это салат, Дарья Авдеевгп.

– А, можно его попробовать?

– Будьте любезны.

Александр Иванович сорвал темно-красный лист и подал его тетке Дарье. Та сложила дар вчетверо и отправила его в рот. После тщательного пережевывания салатного листа тетка Дарья погоняла во рту измельченную массу, а затем всё выплюнула и вынесла краткий приговор:

– Трава.

Это означало, что выращивать салат дело бессмысленное, поскольку он ни сладкий, ни кислый и ни горький. То ли дело редька!

Такое отношение было у местных не только к салату, но и к другой огородной зелени, которую начали активно культивировать новоявленные камарцы. Но очень скоро, заразившись примером новоселов, и коренные жители увлеклись разведением петрушки, шпината и разных там брокколей

Впоследствии данное увлечение переросло даже в пижонство: в огородах, помимо пряной зелени, стали выращивать лекарственные растения, а именно, душицу, перечную мяту, аптечную ромашку. Это действительно было пижонством, поскольку к середине лета не только на огородах, но и на приречных откосах в изобилии появлялись пурпурные соцветия душицы. А ароматной мяты на лесных полянах росло так много, что летние туманы, наплывавшие на деревню, были густо пропитаны мятным духом. Ромашка же окаймляла все дороги.

Кроме целебных мяты и душицы на камарских лугах произрастала почти вся «зеленая аптека». Особо ценные её экспонаты прижились на луговине возле Черной речки. Там к Иванову дню расцветали северные орхидеи: ночная фиалка и ятрышники. Повсеместно, эти растения стали редкостью, поскольку их клубеньки очень ценятся определенной категорией мужчин и женщин.

Что же касается валерианы, кровохлебки, донника, зверобоя, калгана и других, полезных для здоровья человека трав, то ими были забиты все сенокосные угодья.

Да, что там угодья! Прямо в деревне у домов и на площади можно было обнаружить массу растений, обладавших целебными свойствами. Например, перед домом, купленным Димой, выделялся своей синеватой окраской лужок, состоявший из стелющейся травы, стебли которой были плотно усыпаны множеством мелких удлиненных листочков. Научное название этой травы – горец птичий или спорыш, а помогает она при очень многих недугах, о чем подробно изложено в справочнике «Лекарственные растения».

Однажды, зайдя в городскую аптеку, Юра Перепрыгов удивился стоимости всего одной пачки сухой травы горца птичьего:

– Это надо же! цена 1 кг. сорняка соответствует стоимости пяти бутылок водки

Вот на эту-то ценную травку и опустили Крюковы свои тяжеловесные сумки и рюкзаки, добравшись, наконец, до желанной цели. Дима достал ключ, вставил его в замок, повернул два раза и толкнул дверь.

Перед усталыми, заляпанными грязью горожанами, предстало темное и прохладное пространство деревенских сеней.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Единство многонационального советского

народа крепко, как алмаз…»

Л.И.Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, 1979г.

На флаг и гюйс! Смирно!!!

НЕЖИТЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ

Тетка Дарья часто говаривала:

– У нас, поди, в кажиной избе блазнится.

– Иди ты! Неужто в кажиной? – удивлялся недоверчивый слушатель.

– В кажиной, в кажиной! А еще в некоторых байнях анчутки водятся!

Александр Иванович к таким сказаниям относился скептически: ни в приведения, ни в духов он не верил. А, напрасно! Знающим-то людям доподлинно известно, что почти в любом жилище обитает некое потустороннее существо. В городе его кличут барабашкой, а в деревне предупредительно величают то дедушкой, то суседком, а, чаще всего, домовым и, даже, хозяином.

Обычно, покладистый домовой один не домовничает. Еще Даль полагал, что «дедушко» беззлобно терпит в своём хозяйстве приятелей: гуменника, сарайника, конюшенника. «Хозяин» водит дружбу с полевым, а вот лешему и водяному – враг. К нему изредка заглядывают то кикимора, то шишига болотная. Что они имеют от «дедушки», особенно кикимора – эта тощая маломерка на паучьих ножках, – неизвестно, но что-то имеют. А оборотни и упыри обходят домового стороной. По перечню приятелей, с которыми якшается домовой, можно полагать, что он степенный хозяин, а не какой-нибудь там свистун-кровосос.

Иногда «хозяин» имеет подругу – домовуху. Считается, что если в избе раздаются разные таинственные постукивания или начинают самопроизвольно двигаться отдельные предметы, то, значит, домовой с домовухой ссорятся. Но это, скорее всего, враки. Зато точно известно, что «хозяин» шумит и безобразничает тогда, когда он недоволен людьми, населяющими дом, и хочет их выжить. Обычно, чтобы задобрить «хозяина», женщины по праздникам оставляют ему угощение и ласково просят охранять покой и порядок в доме.

При переезде из старого жилища в новое, крестьяне обычно перевозят с собой и домового. Ну, а как же! Оставить «дедушку» это даже хуже, чем бросить собаку или даже кошку. Для транспортировки «хозяина» раньше использовали ношеный лапоть, а теперь годится любая коробка. Чтобы домовой отправился на новое место жительства, произносится проверенное временем приглашение: «Хозяин, хозяин! Садись в сани, да поезжай с нами!».

Поскольку для перевозки домового используют лапоть или коробку, то можно догадаться, что в крестьянском представлении «хозяин» – это маленькое существо, вроде хомячка. На самом же деле, никто точно не знает, каковы размеры «дедушки» и как он выглядит. Понятно, что если есть желание полюбоваться на домового, то его, как старики говорили, можно увидеть во время светлой заутрени, в хлеву, в заднем углу, а не то взять и вызвать его в любое время, используя широко известное заклинание. Только кто будет этим заниматься? Как говориться: не тронь лихо… Можно утверждать, что практически никто домового-то и не видел, а если кому он и показывался, то не полностью и очень расплывчато.

В этом отношении «повезло» Александру Ивановичу. Однажды он увидел домового в полный рост и прямо перед собой. Причем так близко, что при желании до него можно было бы дотянуться рукой.

ПРИЛИЧНЫЙ «ХОЗЯИН»

«Роскошествовал молодой июль», – сказал бы начинающий поэт, озирая камарские дали. Но, то поэт! Александр же Иванович в данном случае не стал много говорить. Он вдохнул полной грудью настоянный на цветах теплый июльский воздух и кратко, по-новомодному, отметил: «Балдеж!». И не преувеличил: все цвело и пахло, от ароматов действительно можно было обалдеть.

Сочное травьё лезло изо всех щелей. Оно уже начало глушить огородные культуры. Нужно было бы повоевать с напористыми сорняками, но полуденная жара заставила Александра Ивановича отложить это важное мероприятие на более позднее время.

Вечером Александр Иванович стал пропалывать морковь. Муторное это занятие, да и мошкара донимает. Часов в восемь обильно вылетевший гнус все-таки загнал его в избу. Прослушав вечерние радионовости, которые, как всегда в последнее время, были безрадостными, тоскливыми, он выкушал вечернюю порцию простокваши и улегся спать.

Вепсская ночь

(Акварель А. Г. Брыксенкова с фото Ю. Овчинникова)

Диван, на котором он всегда почивал, стоял у стены и был расположен по науке, то есть, параллельно меридиану, что проходил через Камары. По науке же занимал место на диване и сам Александр Иванович. Голова его была обращена к северу, а ноги – к югу. Лежал он на правом боку. Перед диваном, метра в полтора от него, стоял круглый стол. На столе, в стеклянной банке красовался букетик анютиных глазок.

Такой протокольный перечень обстоятельств, при которых произошел контакт человека с представителем параллельного мира, совершенно необходим. Ведь всегда найдутся неверящие Андропы, которые скажут, что весь этот сеанс с домовым Александру Ивановичу просто приснился или померещился. А померещится могло, мол, по чисто материальным причинам. Вполне возможно, что этот заядлый огородник

или перетрудился под солнцем на своем огороде,

или съел на ночь что-либо тяжелое,

или неудобно устроился на своем диване,

или нанюхался дурманных цветов.

Так, вот ничего подобного не было!

Итак, Александр Иванович выпил традиционную кружку простокваши, прилег на диван и смежил веки. После непродолжительных мечтаний и рассуждений «за жизнь» он уснул. Следует сказать, что обычно сон его был крепок. Предстательная железа еще была в порядке, и до утра он не вставал с постели. Никакие скрипы, стуки, громы не смогли бы разбудить его. А тут вдруг среди ночи кто-то легонько ткнулся ему в плечо, и он проснулся.

Он проснулся и открыл глаза. В избе было светло, и Александр Иванович сразу же увидел, что под столом кто-то стоит. В блеклом свете белой ночи было видно, что этот кто-то походил на плотный вертикально поставленный тючок и имел рост около пятидесяти сантиметров. Большая квадратная голова, покрытая темной, курчавой шерстью, сразу же, без шеи, переходила в мохнатое туловище. На лице сквозь завитки шерсти поблескивали маленькие глазки и торчал сухой, крючковатый нос. Рта не было видно, хотя он наверняка существовал. Судить о его размерах было очень затруднительно, и не потому, что рот не имел четкого очертания, а потому, что от носа вниз густо свисали длинные прямые волосы, закрывая нижнюю часть лица. Такими же длинными волосами были покрыты и толстые, короткие ножки.

Когда этот кто-то увидел, что Александр Иванович проснулся, он протянул к нему свою волосатую лапку, в которой был зажат небольшой белый сверток. Наш бывший старший научный сотрудник и кандидат технических наук, быстро проанализировав ситуацию, сразу же смикитил, что его посетил «хозяин». Он вежливо отказался от свертка и на удивление хладнокровно и четко произнес старинную охранительную формулу:

– Хозяин, хозяин, приходи ко мне в гости вчера!

Темная фигура домового стала бледнеть и вскоре совсем истаяла. И только после этого зашевелились на голове у Александра Ивановича остатки волос, а ниже живота все сжалось и похолодело.