Полная версия:

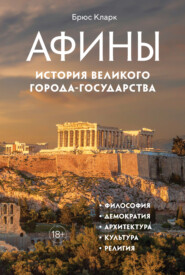

Афины. История великого города-государства

Остатки потерпевшей кораблекрушение триеры не были найдены ни разу. Мы не знаем, где именно были построены триеры, защищавшие Афины. Зато мы знаем, где они хранились, – и это очень важная информация. Датско-греческая археологическая экспедиция обнаружила в трех природных бухтах Пирея остатки корабельных доков площадью около 100 000 квадратных метров. Некоторые из развалин оказались скрыты современными многоквартирными домами, а некоторые находятся под водой яхтенной стоянки в Зейской гавани. Но теперь, благодаря одной из самых поразительных археологических находок недавнего времени в районе Афин, мы можем представить себе, какая огромная общественная работа требовалась не только для постройки кораблей, но и для предохранения их в мирное время от сильной жары, разбухания от влаги и заражения моллюсками – а любой из этих факторов мог быстро привести их в негодность.

Кроме того, мы многое узнаем об античном кораблестроении из изображений на вазах и письменных источников. Это позволило группе энтузиастов из Греции и Британии построить в середине 1980-х гг. реконструкцию триеры под названием «Олимпия», успешно продемонстрировавшую скоростные и маневренные качества судов такого рода. При переходах между островами они использовали паруса, но в боевых условиях маневрировали только на веслах. Одна триера могла потопить другую, протаранив и разбив неприятельское судно своим огромным металлическим клювом. Для этого требовалось высокое мастерство гребцов, вскоре ставшее одним из козырей Афин.

После Артемисия, когда персидский флот пошел на юг, жители Афин продемонстрировали в ответ на угрозу вторжения самопожертвование и дисциплинированность, сравнимые с теми, которые проявили москвичи, оставлявшие свой город при приближении Наполеона в 1812 г. Фемистокл уговорил бо́льшую часть населения Афин покинуть город и укрыться на островах Саламин и Эгина либо в порту Трезена, расположенном к юго-западу от Афин, на противоположном берегу залива Сароникос. Для этого, если верить Геродоту, великому военно-морскому стратегу нужно было убедить сограждан в правильности его собственного толкования загадочного изречения дельфийской жрицы. Хотя афинянам угрожают страшные беды и утраты, сказала она, их защитят «деревянные стены». Фемистокл понял это пророчество так, что граждане города найдут защиту не в наземных укреплениях, а во вновь построенном им флоте.

Ясно, однако, что исход населения не был поголовным. Некоторые, возможно, предпочли остаться в городе по своей воле, а другим, возможно, было приказано остаться. По несколько путаному, но все же информативному рассказу Геродота кажется, что, когда персы приступили к уничтожению священной твердыни, на Акрополе и в его окрестностях оставалось несколько категорий людей. Там были жрицы, охранявшие самые священные места, хотя один из наиболее почитаемых предметов, деревянную статую Афины, заблаговременно увезли. Были и наиболее упорные защитники города, не поверившие в предложенное Фемистоклом толкование пророчества о деревянных стенах. Кроме того, как и при любой поспешной эвакуации, наверняка были и те, у кого не было физических сил бежать.

Штурм Афин возглавил сам Ксеркс. Он велел своим воинам занять позиции на холме Ареопага, рядом с западным склоном Акрополя. Искусные персидские лучники обернули свои стрелы грубой тканью, зажгли их и послали в направлении священной цитадели, надеясь поджечь деревянные укрепления. Но защитники Скалы держались стойко, забрасывая всех приближавшихся к ним камнями и обломками мрамора – предположительно найденными на месте неоконченного строительства. Наконец несколько персов проникли на Скалу, поднявшись от пещерного святилища Аглавры; этот маршрут часто служил путем на самую священную возвышенность города. Некоторые из защитников в отчаянии бросились со Скалы; другие попытались спрятаться.

Добравшись до плато, считавшегося неприступным, персы без разбору перебили тех, кого там нашли, сожгли здания и разбили статуи. Немецкие археологи, проводившие на этом месте раскопки в XIX в., придумали для описания обломков, оставшихся после этой оргии разрушения, в том числе многочисленных великолепных предметов черно- и краснофигурной керамики, посвященных Афине, термин Perserschutt, то есть «персидский мусор». Все, что было изготовлено из золота, серебра или бронзы, было переплавлено или по возможности увезено в Персию.

Захватчики не проявили уважения к тому сверхсвященному месту, на котором Афина и Посейдон состязались за право быть верховным покровителем города: они подожгли ту самую оливу, которая, как считалось, выросла по приказанию богини. Откуда они знали, что и где находится на Акрополе? Геродот твердо уверен, что в составе персидского войска были озлобленные афиняне, все еще тосковавшие по временам правления Писистрата и его сыновей. По-видимому, они считали иноземное вторжение лучшим средством восстановить свое собственное господство над городом.

Будь то из собственного подсознательного почтения Ксеркса ко всему священному или из его сочувствия афинским друзьям, но в некоторый момент он, по-видимому, усомнился в своей правоте. Может быть, ему показалось, что святотатство зашло слишком далеко; а может быть, он ощутил потребность восстановить святость Скалы. Как сообщает Геродот, он призвал к себе афинских изгнанников, сопровождавших его войско, и велел им подняться на Акрополь и принести жертву по освященному веками обряду. Вскоре вернувшиеся изгнанники почувствовали, что божественные силы, всегда присутствовавшие в этом священном месте, все еще оставались там:

Эту-то маслину варвары как раз и предали огню вместе со святилищем. На следующий день после пожара афиняне по приказанию царя пришли в святилище и увидели, что от пня пошел отросток почти в локоть длиной.

Тем временем вести о разрушении великой твердыни потрясли греческие войска, находившиеся неподалеку и готовившиеся отразить наступление персов на суше и на море. Но тактика дальнейших действий стала предметом споров. Военачальники с Пелопоннеса полагали, что больше не имеет смысла сражаться за Афины или даже их ближайшие окрестности. Их интересовала организация последнего рубежа обороны на перешейке, соединяющем их огромный полуостров в форме зуба с прочей Грецией. Такой крах эллинского единства привел Фемистокла в ужас. В нескольких лихорадочных совещаниях с прочими греками он употребил все свои способности по части убеждения, манипуляций и уловок, чтобы склонить их к другому мнению.

Афинскому командующему нужно было убедить как персов, так и своих собственных союзников, эллинов, дать бой в узком проливе, отделяющем от материка остров Саламин. Как и при Марафоне, сражение на ограниченном пространстве должно было дать преимущество защищающимся. Подобно нынешнему Марафону, нынешний Саламин пользуется меньшей, чем он того заслуживает, популярностью у туристов. Туда ездят небогатые афиняне, но туроператоры оставляют его без внимания. Однако всякий ступивший на этот остров, до которого можно добраться на пароме из закопченного промышленного порта Пирей, сразу же видит, почему Фемистокл хотел заманить персидский флот именно в этот узкий водный проход.

Добился он этого при помощи, говоря языком специалистов по военному планированию, операции психологического воздействия, столь же изящной, сколь и изобретательной. Один из наиболее доверенных его помощников, некий Сикинн, был отправлен в персидский лагерь, находившийся на материке, с посланием к командующим персами. Послание это было составлено с хитроумным расчетом:

Эллины объяты страхом и думают бежать. Ныне у вас прекрасная возможность совершить величайший подвиг, если вы не допустите их бегства. Ведь у эллинов нет единства, и они не окажут сопротивления: вы увидите, как ваши друзья и враги [в их стане] станут сражаться друг с другом[27].

Другими словами, персов уверяли, что они смогут запереть всю склочную греческую коалицию, перекрыв с обоих концов Саламинский пролив. Они начали патрулировать восточную часть пролива и одновременно с этим высадили отряд на островке Пситталия, лежащем в его середине. Они уверенно ожидали, что море вскоре начнет прибивать к берегу этого мелкого клочка земли трупы и обломки судов. Тем временем египетские корабли были отправлены вокруг острова, чтобы перекрыть второй выход из пролива.

Все это было на руку Фемистоклу. Персы были готовы попасть в его ловушку, а у союзных ему греков не оставалось другого выхода, кроме вступления в бой. Ученые до сих пор спорят о том, чем занимались персы в ночь перед этим великим сражением. Возможно, они вошли в пролив в темноте и начали выстраивать корабли для рассветного столкновения с неприятелем, которого они считали деморализованным и дезорганизованным. Либо же они могли остаться вне пролива в ожидании дневного света, который облегчал навигацию.

Титаническая схватка между двумя армадами произошла утром 29 сентября. Ксеркс наблюдал за разворачивающимися событиями с золотого трона, установленного на горе Эгалей на западном краю Афин. Он ожидал увидеть окончательное торжество войска, которое он с таким трудом привел в Грецию, и окончательное унижение греческого неприятеля, так долго ускользавшего из-под его власти. Однако увидел он нечто совершенно другое. Греческие экипажи (в особенности афинский отряд, занимавший левый фланг) вовсе не были дезорганизованной толпой – это были хорошо отдохнувшие воины, рвавшиеся в бой. Персы же были измождены долгим маневрированием в трудных для мореплавания водах. Ярость афинян, несомненно, разжигал вид дыма, поднимавшегося из их разграбленных домов. Прямо напротив афинян располагались финикийцы, бывшие самыми искусными моряками в войске персов, но даже это не охладило пыла защитников Греции.

Случившееся затем точнее всего изложено в трагедии Эсхила, написанной всего восемь лет спустя. Захватывающее описание битвы вложено в уста гонца, приносящего вести о ней потрясенной персидской царице Атоссе. Этот рассказ – кульминация пьесы «Персы», единственной сохранившейся греческой трагедии, полностью посвященной современным, а не мифическим событиям:

И ночь минула. Но нигде не сделалиПопытки греки тайно обойти заслон.Когда же землю снова белоконноеСветило дня сияньем ярким залило,Раздался в стане греков шум ликующий,На песнь похожий. И ему ответилиГремящим отголоском скалы острова ……Не о бегстве греки думали,Торжественную песню запевая ту,А шли на битву с беззаветным мужеством,И рев трубы отвагой зажигал сердца.Соленую пучину дружно вспенилиСогласные удары весел греческих,И вскоре мы воочью увидали всех.Шло впереди, прекрасным строем, правоеКрыло, а дальше горделиво следовалВесь флот. И отовсюду одновременноРаздался клич могучий: «Дети эллинов,В бой за свободу родины! Детей и женОсвободите, и родных богов дома,И прадедов могилы! Бой за все идет!»[28]Этот утренний боевой гимн Аполлону остался в истории эллинов выражением дикого коллективного буйства, воплем иррационального восторга, вызванного участием в защите всего самого прекрасного и драгоценного, каковы бы ни были шансы на успех[29]. Слова его, разумеется, можно подвергнуть критической деконструкции. Каким бы ни был исход битвы при Саламине, жен афинских граждан, сражавшихся там, в современном понимании никак нельзя было назвать свободными. Да и деньги, на которые были построены их свежеукрашенные суда, были заработаны не свободными людьми, а рабами, занятыми тяжким трудом по добыче серебра.

С другой стороны, гребцы, изо всех сил устремлявшие свои корабли на врага, были людьми свободными в смысле, едва ли понятном в каком-либо другом месте древнего мира. Они были гражданами, наделенными правом голоса в делах своего города. Они были сознательными участниками цепочки решений, приведшей их в воды, в которых их общество сражалось за само свое существование. О моряках, сражавшихся на стороне персов, в том числе ионийских греках, нельзя было сказать ничего подобного. Они подчинялись прихотям самодержца, который мог быть милостивым или жестоким.

Вот как описывает Эсхил дальнейшие события:

Персидской речи нашей многоустый гулНа клич ответил. Медлить тут нельзя было,Корабль обитым медью носом тотчас жеВ корабль ударил. Греки приступ начали,Тараном финикийцу проломив корму,И тут уж друг на друга корабли пошли.Сначала удавалось персам сдерживатьНапор. Когда же в узком месте множествоСудов скопилось, никому никто помочьНе мог, и клювы направляли медныеСвои в своих же, весла и гребцов круша.А греки кораблями, как задумали,Нас окружили. Моря видно не былоИз-за обломков, из-за опрокинутыхСудов и бездыханных тел, и трупамиПокрыты были отмели и берег сплошь.Найти спасенье в бегстве беспорядочномВесь уцелевший варварский пытался флот.Но греки персов, словно рыбаки тунцов,Кто чем попало, досками, обломкамиСудов и весел били. Крики ужасаИ вопли оглашали даль соленую,Покуда око ночи не сокрыло нас.В разгар этой ужасной битвы происходили самые странные вещи. Геродот признает, что моряки персидской стороны по большей части держались храбро, возможно, потому что знали, что на них смотрит их царь. Вероятно, единственной женщиной, командовавшей кораблем, была царица города-государства Галикарнаса Артемисия. Когда за ней погналось греческое судно, она протаранила одну из триер своих же союзников, так что ее преследователи решили, что она, должно быть, перешла на их сторону, и оставили ее в покое. Ксеркс одобрил такое притворное предательство, заметив: «Мужчины у меня превратились в женщин, а женщины стали мужчинами».

Финикийцы попытались внушить царю, что поражение – признак измены их ненадежных союзников, ионийских греков. Но Ксеркс, наблюдая за сражением, пришел к другому выводу. Увидев, что его ионийские подданные, которые были опытными моряками, сражались храбро, он казнил некоторых из финикийских клеветников.

Можно предположить – и вполне основательно, – что два центральных элемента истории Саламина (дезинформация, столь искусно распространенная Сикинном, и радостный боевой клич греческого флота) – всего лишь художественный вымысел. Но это не отменяет того важнейшего факта, что находчивость, лживость и обаяние Фемистокла позволили ему добиться, чтобы битва произошла так, как ему хотелось, именно в том месте, где у его неопытного флота было больше всего шансов на победу. И уж конечно, не будет ошибкой считать боевой клич афинян коллективным кличем решимости и уверенности в своих силах недавно установившегося политического сообщества, лучшие дни которого были еще впереди.

Нынешний Саламин – это не аккуратный мемориальный парк, а беспорядочное нагромождение всякой всячины. Курган, насыпанный в память сражения, окружен крупными и мелкими судоремонтными мастерскими, и власти острова явно не справляются с уборкой мусора, который оставляют там приезжающие на однодневные прогулки или в отпуск афиняне. Лишь немногие из иностранцев задерживаются на острове на время, достаточное, чтобы полюбоваться его замечательным маленьким музеем или девственным лесом в его южной части. Но с возвышенности на восточной стороне острова можно посмотреть на Афины, представить себе дым, поднимающийся с Акрополя, а также трупы и обломки кораблей, усеивающие море, и быстро осознать, что именно в этом месте история совершила судьбоносный поворот.

3

Золотые годы

(479–432 до н. э.)

Союз городов-государств разбивает персов при Платеях в 479 г. до н. э., заканчивая второе персидское вторжение в Грецию. – Афиняне строят вокруг города защитные стены. – Кимон, а затем Перикл возглавляют Афины. – Остракизм как руководство по афинской политике. – Успехи Афин в местных и дальних войнах. – Демократический проект строительства Парфенона. – Дебаты о фризе Парфенона и его мифологическом смысле

Простым афинянам, которым предстояло заново отстроить почти полностью уничтоженный город, будущее, должно быть, казалось сомнительным. Война нанесла им, особенно детям, глубокую и долго не заживающую рану. Они прятались на острове Саламин или в другом безопасном месте, глядя, как от святейшей скалы города поднимается в синее небо Аттики дым. Несомненно, некоторые из них тайно поклялись восстановить честь Афин, когда вырастут. Как оказалось, они стояли на пороге полувека, считавшегося позднейшими поколениями вершиной развития греческой цивилизации, славных лет, в течение которых Афины были признанным светочем среди эллинских городов. Но в то время никто об этом не догадывался.

Саламин доказал, что персы при всем их богатстве, всей их численности, всей их умудренности вовсе не непобедимы на море. Более того, теперь Афины могли уверенно претендовать на роль ведущей морской державы среди греков. Но для устранения непосредственной угрозы сердцу эллинского мира потребовалась еще одна битва. Она произошла летом 479 г. до н. э. к северу от Афин, вблизи беотийского города Платеи. Именно отсюда происходили храбрые мужи, бывшие единственными союзниками афинян при Марафоне.

Предыдущей зимой Ксеркс и его свита убрались из Греции; с ними ушли и многие войска, но остался военачальник Мардоний, а с ним – силы, казавшиеся достаточными, чтобы обеспечить заслуженное наказание греческих противников царя. Войска, оставшиеся под началом Мардония, поражали своим разнообразием: там были воины из Центральной и Северной Греции (из Фив и окружающей этот город Беотии, а также из Фокиды, Фессалии и Македонии) и конница из самых дальних стран Востока, вплоть до Индии и Бактрии (нынешнего Афганистана).

Мардоний разбил укрепленный лагерь на местности, удобной для его конницы. Большое войско греческой коалиции, в которую входили спартанцы, афиняне и другие, осаждало его стан в течение одиннадцати дней, а затем начало отступать. Персы стали его преследовать, и в этот момент греки развернулись и вступили в бой, в котором они нанесли тяжелый урон легковооруженной персидской пехоте и убили самого Мардония. Персы, оставшиеся в лагере, были окружены и перебиты. Каким бы ни было отступление греков, истинным или притворным, персы уже не в первый раз переоценили расстройство в рядах неприятеля. Их поражение устранило внешнюю угрозу материковой Греции – во всяком случае, на пару поколений.

Кроме того, в сражениях при Саламине и при Платеях закрепилось своего рода разделение труда между Спартой и Афинами. Спартанцы, обеспечившие победу при Платеях, утвердились в положении сильнейшей сухопутной державы Греции; афинянам же хитроумная тактика, использованная при Саламине, помогла закрепить превосходство на море. Такое положение вещей могло стать основой для неустойчивого, но все же сосуществования. Некоторые выдающиеся деятели в обоих городах надеялись, что так и будет. Если бы два города-государства и дальше действовали самостоятельно, у них была бы возможность достичь взаимоприемлемого симбиоза.

Но ситуация осложнялась по мере того, как каждый из них становился ядром крупного, неустойчивого союза. Интересы двух блоков неизбежно должны были столкнуться. Иногда нарушителями спокойствия становились мелкие союзники – точно так же две с половиной тысячи лет спустя малые страны маневрировали между американским и советским лагерями, используя к собственной выгоде противостояние периода холодной войны. В середине V в. до н. э. почти ни одного года не проходило без того, чтобы Афины ни с кем не воевали, шла ли речь о стычках с другими греческими городами, навязывании своей воли непослушным союзникам или использовании удобных возможностей потрепать персов в каких-нибудь отдаленных местах. Тем не менее благодаря Марафону, Саламину и Платеям афиняне могли быть уверены, что существованию самой их родины ничто не угрожает.

В военных судьбах города бывали взлеты и падения, не обходилось и без многочисленных неудач. И все же, подобно Соединенным Штатам до 2001 г., Афины ощущали все бо́льшую уверенность в неприступности их собственной территории. По мере роста могущества и мастерства афинского флота город получал возможность отстаивать свои интересы вплоть до самых окраин известного мира, не опасаясь собственного уничтожения. Благодаря усиливающемуся ощущению безопасности росло экономическое и геополитическое влияние Афин, множились их культурные и научные достижения, все изощреннее становилась их энергичная внутриполитическая деятельность. Некоторые из афинян испытывали парадоксальное восхищение железной самодисциплиной спартанцев, но их собственный живой дух создавал совершенно иную атмосферу, атмосферу неукротимой свободы. В течение этой так называемой пентеконтаэтии – пятидесятилетия – не утихала борьба за власть внутри самого города, как и борьба между Афинами и их соперниками, и разобраться в событиях этого времени бывает непросто даже исследователям, посвятившим изучению мельчайших их подробностей всю свою жизнь в науке. Существуют два главных письменных источника информации об этом периоде. Первый из них – великий историк Фукидид, бывший почти, но все же не вполне современником событий: он родился через пару десятилетий после великих побед над персами. Второй источник – это живо написанные биографии Плутарха, который жил на 500 лет позже, но писал с уверенностью и непосредственностью, заслуживающими уважения. У обоих этих авторов были свои пристрастия. По счастью, однако, у нас есть возможность сопоставлять сведения, изложенные в их трудах, с археологическими находками, сделанными в течение прошлого века.

Фукидид описывает яркий пример афинских махинаций, относящийся ко времени непосредственно после поражения персов. Его рассказ позволяет почувствовать, какая глубокая пропасть быстро образовывалась между двумя главными городами Греции. Когда спартанцы увидели, что афиняне восстанавливают и расширяют свои фортификации, они заподозрили недоброе. Фемистокл, все еще бывший предметом восхищения всего греческого мира в связи с той ролью, которую он сыграл при Саламине, отправился в Спарту, якобы чтобы уверить спартанцев в благовидности афинских намерений. Но там он стал тянуть время, утверждая, что переговоры нельзя начинать, пока в его делегации не хватает некоторых высокопоставленных афинян. Это затягивание переговоров было частью его плана. Пока спартанцы ждали, афинские женщины и дети лихорадочно трудились на постройке стен из любых материалов, какие попадались им под руку; их не заботило даже, что в дело шли произведения искусства. Вот что пишет Фукидид:

Что постройка стен производилась поспешно, можно видеть еще и теперь: нижние слои их состоят из всевозможных камней, в некоторых частях даже не обделанных для укладки, а в том виде, в каком приносили их в отдельности. В стену было вложено множество надгробных стел и обделанных для других целей камней …

Некоторые из этих «скульптурных фрагментов» были обнаружены в 1922 г. В их число входит произведение, известное под названием «Хоккеисты», – мраморный рельеф, изображающий двух юношей с клюшками с загнутыми концами, пытающихся завладеть мячом; за ними наблюдают две пары друзей, стоящие по обе стороны от игроков. Этот завораживающий снимок жизни около 510 г. до н. э. украшал постамент надгробной статуи, предположительно состоятельного молодого человека. В число других высокохудожественных произведений, которые запихнули между грубо обделанных камней, входит пара сфинксов коварного и таинственного вида, обнаруженных только в 2002 г. при проходке туннелей для афинского метро.

Но для города, неистово стремившегося обеспечить собственную защиту, важна была только прочность этих предметов, а не их красота. Сами стены, в точности такие импровизированные, какими описывает их Фукидид, можно увидеть в нескольких точках нынешних Афин – на кладбище Керамика (где их можно сравнить со стенами других эпох) и в подвалах обычных современных зданий, например банка на улице Эолу.

Когда афинские руководители наконец прибыли в Спарту, они шепнули Фемистоклу, что стены уже пригодны к обороне, и он передал эту неприятную новость спартанцам. Еще до этого он позаботился, чтобы несколько спартанцев остались в Афинах заложниками, чтобы обеспечить безопасное возвращение его делегации. Спартанцам пришлось смириться со свершившимся фактом и позволить гостям уехать восвояси.

Город, защищенный этими надежными укреплениями, мог процветать и расти. Постепенно – до совершенства – оттачивалось мастерство в сферах кораблестроения и войны на море. Все более утонченными становились театральные, музыкальные и танцевальные представления. У кораблестроения и культурных мероприятий была одна общая черта: и то и другое требовало добровольного сотрудничества сотен людей, а также совместного использования общественных средств и частных пожертвований. Такого рода совместная деятельность стала отличительной особенностью города. Тем временем Афины распространяли свое господство на десятки меньших городов, особенно в Эгейском море и на анатолийском побережье, используя для этого как свой престиж, так и грубую силу.

Возможно, самой заметной чертой афинской жизни, отличавшей Афины от всех прочих государств, существовавших ранее, было вот что: в Афинах на самом деле существовало то, что можно назвать политическими дискуссиями с непредрешенными результатами. Общественные и личные вопросы разрешались путем открытого обсуждения, в котором мог сказать свое слово каждый гражданин. Тем, кто хотел занять высокую должность или повлиять на принятие решений, приходилось полагаться на убедительность своих доводов в дебатах, исход которых не был определен заранее. Победители добивались своего не заискиванием перед капризным самодержцем и не сбором вооруженных шаек для запугивания оппонентов. Нужно было убеждать, и никто не знал заранее, кто из спорящих окажется убедительнее. Политический процесс был открытым и осознанным. Граждане занимались своими делами в соответствии с определенными, общепризнанными правилами. Также подразумевалось, что эти правила могут быть изменены, но и это могло произойти только в соответствии с тщательно прописанной процедурой.